Полная версия

Полная версияПозитивные изменения. Образование. Школа будущего. Тематический выпуск, 2022 / Positive changes. Education. The school of the future. Special issue, 2022

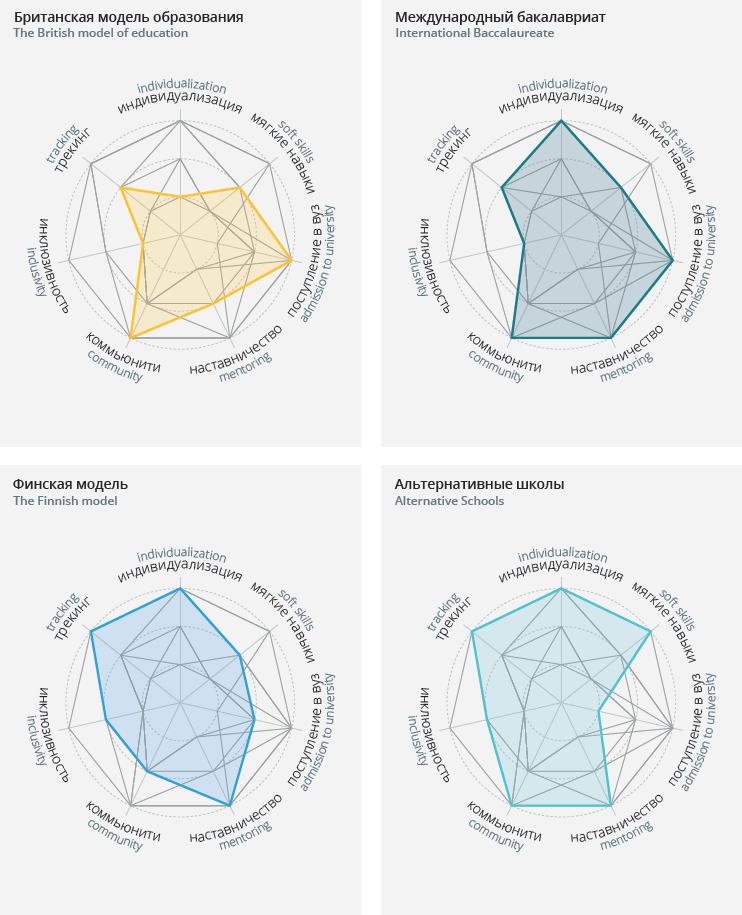

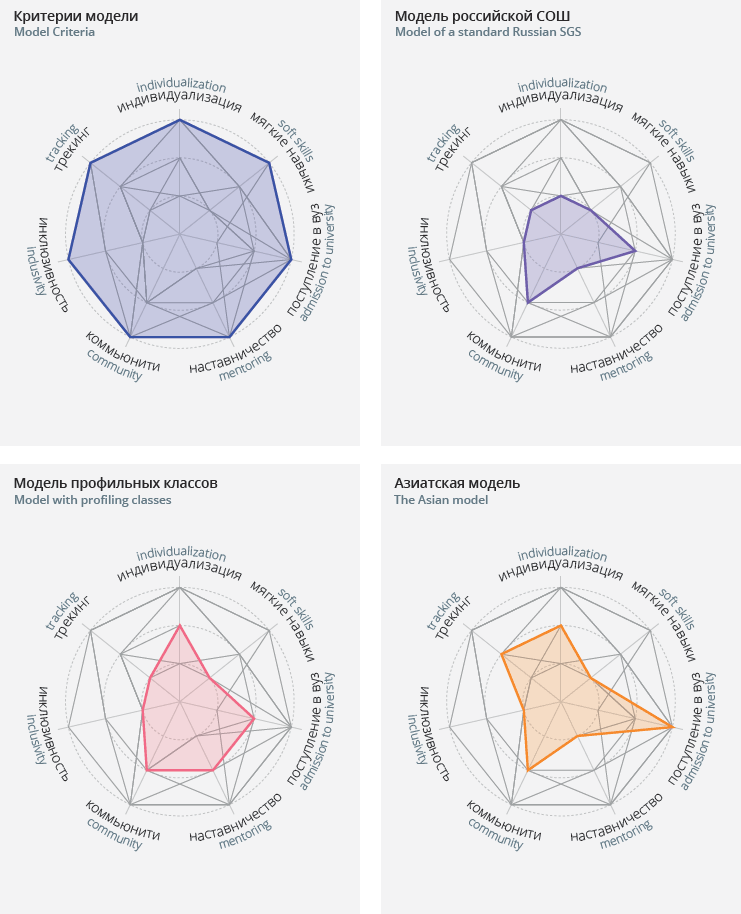

Мы используем лепестковые диаграммы, чтобы подчеркнуть многомерность пространства образовательных моделей. Каждый критерий лежит в своей собственной концептуальной плоскости. Тем не менее, для операционализации моделей мы попробовали сократить количество измерений.

Построение единой схемы для классификации образовательных моделей затруднено тем, что они различаются по множеству признаков. Ярким примером, приведённым экспертом Института образования НИУ ВШЭ, здесь будут совершенно разные образовательные системы Финляндии и Шанхая: они обе относятся к верхам рейтингов по образовательным результатам, но достигают их через разные инструменты – гуманистический подход в Финляндии и «муштра» для массового образования Китая. Необходимо выстроить такую схему, которая могла бы показать содержательные различия между образовательными моделями.

Компоненты моделей школьного образования

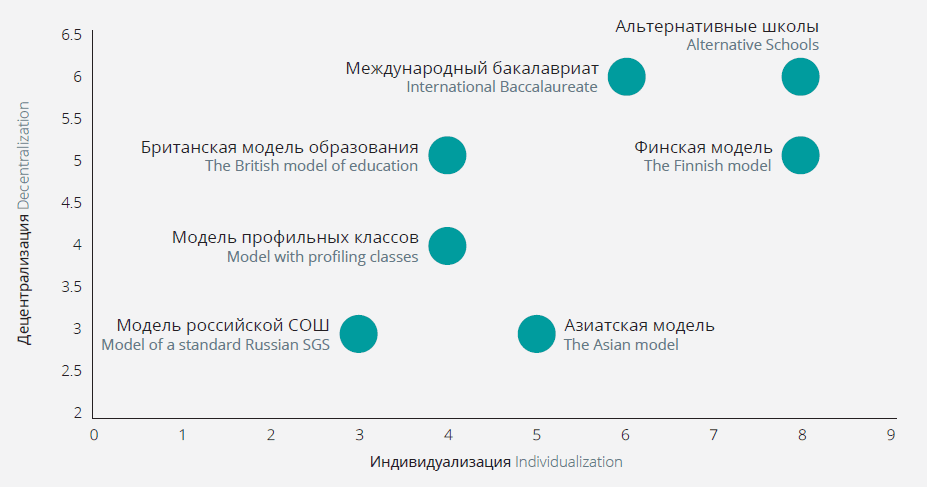

В этом случае, возможными векторами могут быть «Централизация – Децентрализация» и «Индивидуализация – Массовость». Эти векторы будут использованы для классификации моделей на основании сформулированных критериев.

Диаграмма 1. Децентрализация и индивидуализация моделей школьного образования

Вектор «Индивидуализация» образован следующими критериями:

• Возможность индивидуализации учебного плана

• Образовательная инклюзия

• Трекинг учебных достижений

Вектор «Децентрализация» включает следующие критерии:

• Роль учителя как наставника

• Школа как центр развития сообщества

Два из сформулированных выше семи критериев не вошли в указанные выше интегративные вектора. Это «Мягкие навыки» и «Поступление в вуз» – они не могут выступать компонентами выделенных векторов, но описывают отдельные, дополняющие их признаки.

Ниже приведена точечная диаграмма для визуализации полного перечня моделей и баллов, набранных моделями по осям «Индивидуализация» и «Децентрализация». Количество баллов по каждому вектору получено путем сложения баллов, набранных моделью по тем критериям, которые вошли в данный вектор (ось). То есть, например, для модели «Альтернативные школы» общий балл по оси «Индивидуализация» получен путем сложения баллов данной модели по трем критериям: возможность индивидуализации учебного плана, образовательная инклюзия и трекинг учебных достижений. 3 балла + 2 балла + 3 балла = 8 баллов, и так далее.

Диаграмма показывает, как модели соотносятся друг с другом в разрезе определённого набора критериев. Так, видно, что модель российской государственной СОШ отличается от азиатской в первую очередь по степени индивидуализации, с одинаковым уровнем централизации. На графике показано, что ранее выделенная пара моделей альтернативных и финских школ отличаются тоже только в одной плоскости, то есть отличаются по степени децентрализации. Заметно, что Международный бакалавриат, являясь модификацией британской модели образования, делает шаг в сторону альтернативных школ и финской модели в части децентрализации и индивидуализации.

Понять свой образовательный путь и сделать обучение более осознанным помогают системы качественной обратной связи. Важно расширение роли учителя как наставника.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ ШКОЛЫ БУДУЩЕГОНа основании выделенных критериев анализа моделей школьного образования, их содержательных характеристик, существующих образовательных моделей, нами выдвинуто несколько гипотез в отношении того, что должна включать в себя образовательная модель Школы будущего.

Проектно-ориентированная и проблемно-ориентированная технологии образования были отправными точками настоящего исследования и являются ключевыми современными педагогическими технологиями. Они шли лейтмотивом всех интервью и являются самой общей идеей: отойти от классно-урочной системы в сторону изучения какой-то темы, в рамках которой ученик получает междисциплинарное представление об исследовательской проблеме. Проектное обучение предполагает постановку цели, для выполнения которой учащиеся должны самостоятельно научиться новому. Из ранее не рассмотренных мотивов можно выделить два основных направления: 1) инклюзивность в широком смысле; 2) индивидуализация образовательной траектории.

Школа будущего – это инклюзивная школа, открытая для детей с самыми разными уровнями академических навыков. С одной стороны, есть дети с особыми образовательными потребностями, в поддержку которым приходят специалисты из ресурсного центра – нейропсихологи, логопеды, психологи. С другой стороны, есть дети, которые успевают учиться быстрее прочих. Чтобы создать благоприятную среду для детей разных скоростей обучения, можно создавать мобильные учебные группы для учеников с разным уровнем успеваемости по разным предметам, чтобы они получали соответствующий уровень учебного материала.

Индивидуализация образовательной траектории может быть достигнута не просто через профильные классы, но через формирование полностью индивидуального учебного плана, в разработке которого помогают тьюторы. Понять свой образовательный путь и сделать обучение более осознанными помогают системы качественной, не сводящиеся к количественной оценке, обратной связи. Важно снижение дистанции между учеником и учителем, расширение роли учителя как наставника.

В соответствии с особенностями метода создания частной школы, описанными экспертами, можно заключить, что особенностью образовательной модели будущего является то, чтобы предлагать не конкретные элементы программ учебных дисциплин, а предложить критерии разработки моделей под каждую конкретную школу.

Методической опорой для педагогической команды может стать «учёный совет» как проектная группа из людей, имеющих опыт запуска эффективных образовательных проектов. Для соблюдения и локализации модели, подготовки педагогических команд и тьюторов предлагается создать методический центр. Как автономный юнит и проектная команда, этот центр представляется как среда, в рамках которой будут создаваться педагогические коллективы школ. Сама педагогическая команда школы не может замыкаться на самой себе – для этого предусмотрены тренинги и обучение для учителей, в т. ч. от школьников. Такая конструкция, в первую очередь, ориентирована на формат массового внедрения инновационных школьных программ, в условиях, когда нет возможности привлечь «звездного директора», или собрать не менее «звездный» состав педагогов – так, как происходит сейчас при открытии новых частных школ.

Особенностью школы нового времени является то, что, помимо учебной нагрузки, ставится цель сформировать у ученика портфолио социальной деятельности, в чем ему будут помогать педагоги-наставники внутри школы и социально ответственные проекты по соседству со школой. Отдельную роль предлагается отвести вовлечению сообщества: через соседские центры и педагогический комитет школы создавать возможности для дополнительного образования учеников, организации стажировок и привлечение новых наставников и тьюторов.

ДИСКУССИЯ О ШКОЛЕ БУДУЩЕГОВопрос о том, какой будет Школа будущего, остаётся открытым. Это можно продемонстрировать хотя бы тем фактом, что некоторые эксперты говорили о том, что малопродуктивно выделять какой-то конкретный набор навыков и компетенций ученика будущего. Говоря о модели Школы будущего, нужно понимать, что невозможно представить то будущее, в котором будут жить ученики этой школы. Поэтому Школа будущего не может существовать в отрыве от запросов учеников и их родителей, бизнеса и педагогического сообщества, общественного контекста и одной из главнейших ее характеристик становится гибкость и открытость изменениям, новому опыту. Школа становится не просто местом, где учат детей академическим навыкам, но центром сообщества, вовлекающим в свои события не только учеников, но и их родителей, жителей по соседству и из других районов города.

Навыки будущего – это по определению универсальные и гибкие навыки, которые могут пригодиться в разных контекстах. Школа будущего учит не откладывать жизнь на потом, но проживать в стенах школы жизнь в сообществе. Её ценности – это ответственность за свой персональный трек и за своё сообщество.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙДля описания кейсов и особенностей образовательного процесса требуются опорные категории из терминологического аппарата сравнительных исследований образования.

Проектно-ориентированное обучение (project-based learning) направлено на обучение решать практические задачи. Ученик вовлекается в материал через деятельность по разработке продукта и через командное взаимодействие (Казун, Пастухова, 2018).

Проблемно-ориентированное обучение (problem-based learning) представляет собой отказ от школьных предметов в сторону тематической группировки материала. Ученикам представляется проблема и теоретический материал для её решения. Модель подразумевает высокую автономию в изучении теоретического материала, мотивация изучать который закрепляется через актуальность проблемы (Ермакова, 2014).

Вопрошающее обучение (inquiry-based learning) фокусируется на центральном вопросе, на который ученику предлагается самостоятельно под кураторском учителя найти ответ. В этой модели акцент делается не на теоретическом материале, но на методах самостоятельного поиска ответа на вопрос (Pedaste, 2015).

Кейсы школ с перечисленными выше педагогическими технологиями позитивно отличаются от средней общеобразовательной школы не просто оценками учеников, но самой структурой образовательного процесса и образовательными результатами, которые трактуются шире, чем просто знания по предметам.

Технологии обучения как совокупность инструментов достижения образовательных результатов в организационном плане оформляются в виде организационных моделей. Организационные модели школ как способа организации учебных планов, функций и возможностей могут быть подразделены на типы, описанные ниже.

Школа становится не просто местом, где учат детей академическим навыкам, но центром сообщества, вовлекающим в свои события учеников, их родителей, жителей из других районов города.

Малые учебные сообщества (small learning communities model) основываются на модели, при которой малая учебная группа преследует свой персонализированный учебный план и закреплена за набором преподавателей. Педагогический эффект усиливается за счет формирования чувства сообщества у учеников между собой и с учителями. Инструмент малых сообществ используется в школе «Апельсин» (Haynes, 2011).

Модель академии (academy model) рассматривает школу как предуниверситарий, видит учителя как лидера, а ученика – как индивида, подлежащего развитию. Модель предполагает ученическую самооценку, фокус на развитии академических навыков для поступления в университет. Также модель характеризуется смычкой с практическим сектором для профориентации учеников и продолжением профессионального образования учителей. Из иностранных кейсов на эту модель походит сингапурская школа Танглин Траст с её структурированной системой оценки и нацеленностью на поступление в университет (Hall, Clappe, 2016).

Интегрированное обучение (integrative learning) отходит от школьных предметов и связано с проблемно-ориентированным обучением: ученики проходят междисциплинарный подход в отношении какой-либо тематической области, вырабатывая навыки и знания сразу по нескольким дисциплинам. Условная «финская» модель образования подходит под это описание (Gürkan, 2021).

Предполагается, что каждая из описанных выше организационных моделей школ может быть сформулирована при помощи критериев и способна покрыть кейсы. Их преимуществом является то, что они описывают модели обучения на формальном уровне, нивелируя страновые и тематические различия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Духанина, Л. Н., Мерцалова, Т. А., Беликов, А. А., Горбовский, Р. В., Заир-Бек, С. И. & Матюненко, Ю. А. (2019). Частные школы России: состояние, тенденции и перспективы развития. Аналитический доклад. Москва: НИУ ВШЭ.

2. Bray, M., Adamson, B., Mason M. (Ed.). (2014). Comparative education research: Approaches and methods. Springer. https://doi.org/10.1007/978–3–319–05594–7

3. Казун, А., & Пастухова, Л. (2018). Практики применения проектного метода обучения: опыт разных стран. Образование и наука, 20(2), 32–59. https://doi.org/10.17853/1994–5639–2018–2–32–59

4. Ермакова, Е. А. (2014). Проблемно-ориентированное обучение: практика применения в системе высшего образования. В: Е. В. Веретенник & Н. Д. Стрекалова (Ред.). Case-study – образовательный и исследовательский опыт в междисциплинарном контексте: сборник научных статей по итогам междисциплинарного научного семинара кадрового резерва «Проблемы и перспективы использования метода case-study: междисциплинарный опыт» 30–31 мая 2013 года (c. 177–189). Санкт-Петербург: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ.

5. Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia Z. C. & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, 14, 47–61. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003

6. Haynes, J. (2011). The Impact of the Smail Learning Community Model on the Students, Teachers, Administrators, and the Overall Culture of High Schools. ProQuest Dissertations and Theses. Jones International University. Retrieved from https://www.proquest.com/openview/429f8cf09f5d5f5302c1e649e37338c5/17pq-origsite=gscholar&cbl=18750

7. Hall, T., & Clappe, A. (2016). North Dakota's Experience with the Academy Model: a Successful Replication. Educational Considerations, 43(4). https://doi. org/10.4148/0146–9282.1009

8. Gürkan, B. (2021). Transdisciplinary integrated curriculum: An analysis of teacher experiences through a design model within the framework of IB-PYP. Participatory Educational Research, 8(1), 176–199. https://doi.org/10.17275/per.21.10.8.1

Modeling the School of the Future: A Study of Existing School Practices by the Positive Changes Factory

DOI 10.55140/2782–5817–2022–2-S1–73–87

The share of private schools in the total number of educational institutions has increased almost 2.5-fold over the past two decades, according to a study by the Institute of Education of the National Research University Higher School of Economics. In many ways, this was a response to the market demand, with the parents becoming increasingly aware of the limitations and shortcomings of an education based on the average public school model – especially during the COVID-19 pandemic, when schooling moved home. Numerous new educational approaches that are actively offered, primarily by private schools, – especially those that classify as “alternative” schools – are another response to this demand.

Ivan Smekalin

Analyst, Positive Changes Factory

Such schools are often started by parents for their children in response to a situation where no satisfactory option exists in the market. All this raises multiple questions: What awaits the School in the future? What should it be like? Can it be different from what it is now? These and other questions were discussed in the Positive Changes Factory’s study on the School of the Future model.

DESIGN OF THE STUDY

A desk review of publications was conducted to develop a conceptual framework within which the school education could be described. In the preparatory part of the study, the authors consider sources of information about modern approaches to the organization of school education in Russia and abroad. These included both theoretical sources describing various concepts, which were used later to formulate the questionnaire guide, and narratives illustrating important case studies of educational models.

Based on the concepts highlighted, an expert questionnaire guide was compiled, with the purpose of providing meaningful content based on school case studies. A total of 20 experts from different segments of the field under study were interviewed. This included representatives of the teaching community, authors of their own educational concepts, specialists in education management. The objective of the survey was to compare different viewpoints on the prospective development of educational practices in the school and to produce a framework that would enable us to describe the school education process, so it can be modeled subsequently in the context of the School of the Future.

The case study examined 27 private general secondary education institutions and public schools with educational models different from that of a regular secondary general school (SGS). Having this sample enabled us to follow the strategy of greatest differences in case selection – without claiming to cover the entire general population, we are supposed to consider their differences rather than their similarities.

Further, the highlighted criteria formed the basis for describing the key models of school education. The models are instrumental in highlighting "growth points”, which are used to formulate a forward-looking model of the School of the Future and its characteristics.

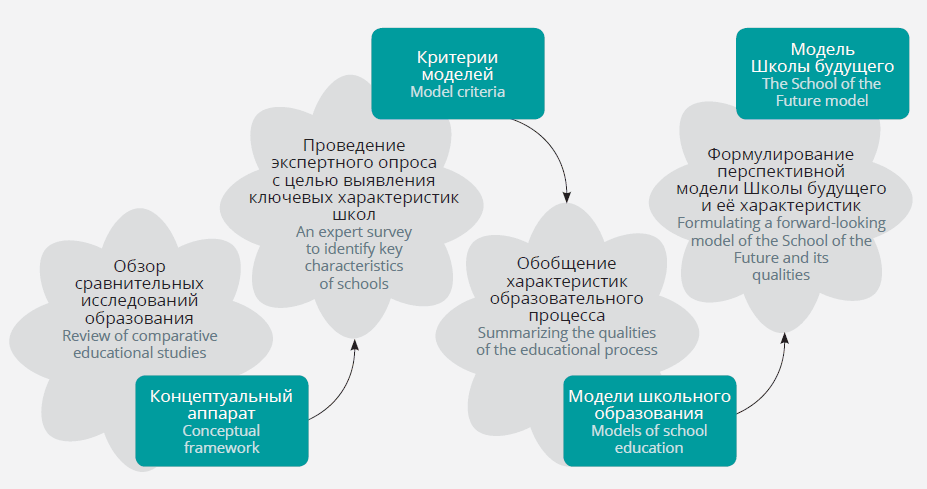

Thus, the School of the Future model logically follows from the concepts derived from reviewing the existing educational research through expert interviews and the synthesis of selected educational characteristics into the criteria of educational models. A description of the study stages and the relationship between them is presented in Figure 1.

Figure 1. Map of the study

CRITERIA FOR SELECTING AND ANALYZING SCHOOL EDUCATION MODELS

As noted earlier, a guide was developed for the expert survey based on a desk study. The main concepts in the expert survey were:

• expected educational outcomes of the School of the Future students (knowledge, abilities and skills, or others);

• criteria for classifying the cases of existing general secondary education institutions, as suggested by the experts;

• educational models based on the criteria identified.

EXPECTED EDUCATIONAL OUTCOMES (KEY KNOWLEDGE, ABILITIES AND SKILLS)The questions were worded so as to suggest focusing on discussing specific extracurricular skills, not the academic knowledge (which is quite difficult to list). As one expert said, "the future remains unexplored," so it is quite expected that cognitive flexibility was the most frequently cited skill of the future. The ethical basis for this flexibility is respect for the others and a culture of tolerance for others’ values. Tolerance is important, not only for the other, but also for yourself, for your own mistakes, which become part of learning.

However, in addition to the learning abilities, the experts named some specific skills that are not commonly taught in school now, but which would be extremely useful to a person in life today and in the future. One of these is the content skill, which is both an educational element, designed to move away from the lecture format, and an element of project activity, the logic of which the member of the society of the future has to learn. In this chaotic world, where one has to be flexible and adaptive, it is important to learn the practices of self-care – for which it is important to have knowledge of good nutrition, cooking and one’s own resources.

Below is a list of key competencies named by the experts that a School of the Future student should possess. Each competency was named by at least two experts.

Extracurricular competencies

• Cognitive flexibility: the ability to acquire new knowledge and to solve new, non-typical problems using existing learnings

• Intuition: the ability to rely on a "gut feeling”

• Respect and understanding of the value of oneself and the others

• Maintaining and developing motivation for learning

• A culture of tolerance for mistakes (own and the others’) and uncertainty

Specific knowledge, skills and abilities

• Understanding the basic functioning mechanisms of the world around us, historical processes

• Linguistic skills for learning foreign languages

• Self-management skills and self-care practices

• Basics of Cooking and Nutritional Science

• Creative skills, content skills

CRITERIA FOR CLASSIFYING SCHOOL EDUCATION MODELSBased on the expert survey, three groups of criteria were identified: pedagogical, inclusive, and economic.

The pedagogical criteria reflect the curriculum features: personalization, focus on academic knowledge or soft skills, distance between student and teacher, communication style with students and parents. In a broad sense, this group of criteria refers to the personalization parameters of the education process.

Inclusivity, in the broad sense, is put in a separate category of criteria as a description of accessibility/comfort of education for children with special needs[11], financial affordability for the target audience, and accessibility in terms of admission (level of "selectivity”).

Economic criteria were proposed mainly by specialists in education management, who viewed the school model not only from the educational viewpoint, but also as a market product. Therefore, this aspect includes features of the market offer: how busy the child is at school and whether he/she can attend additional classes (sections, circles, etc.), and whether the model is financially sustainable and scalable.

Below is a list of the key criteria named by experts in evaluating school models:

Pedagogical criteria

• The possibility of curriculum personalization: not possible, profiling is available (profiling classes can be attended, to choose further direction of study), a fully flexible curriculum is developed that takes into account the interests and needs of the student (individual disciplines can be chosen, not overall directions)

• Discipline content dependent on the choice of educational outcome: focus on academic knowledge vs soft skills

• Style of communication with students: teacher as a coach vs lecturer

• Communication style with parents: dashboards vs simple grades

• Opportunity to enter a university (in Russia and abroad)[12] after education: yes or no

Inclusivity

• Accessibility for inclusive children: accessible or not

• Affordability: affordability for the target audience

• Selection process: yes or no

Economic criteria

• The child's occupation in school: first half of the day, optional classes, all-day studies

• The need for additional services to enable financial sustainability: yes or no

• Scalability: yes or no

OVERVIEW OF SCHOOL EDUCATION MODELS AND THEIR QUALITIESPUTTING THE SCHOOL EDUCATION MODEL CRITERIA INTO OPERATIONAL PERSPECTIVE

In accordance with the model assessment criteria highlighted previously, based on the review of comparative educational studies and the results of the expert survey, it was decided to summarize them as per the list below. The alignment of school models with each criteria was evaluated on a 1 to 3 scale: