Полная версия:

Мой Тургенев

Страсть, вспыхнувшая, как только они встретились во время первых русских сезонов госпожи Виардо, в начальный период была скорее односторонней. Иван потрясен, но Полину окружали толпы обожателей, таких же учтивых, образованных и обворожительных, как он. Вряд ли она особо выделяла его среди других поклонников. На первые письма, отправленные Тургеневу из Парижа в Россию с 1844 по 1846 год чаще всего отвечал Луи, а Полина ограничивалась припиской в несколько строк или дружеским приветом. К тому же именно летом 1844 года за ней особенно настойчиво ухаживал сын Жорж Санд Морис. Ее мысли в те годы были еще далеко от влюбленного Тургенева.

Однако для Тургенева уже первая встреча с Виардо стала переломным событием, перевернувшим всю его жизнь. Много позже в повести «Переписка» (1855 год) Тургенев обрисовал состояние, подобное тому, которое он испытал при встрече с предметом своей любви: «С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз, – с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину… Я… я уже не мог жить нигде, где она не жила; я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины, пустился вслед за этой женщиной… В немецких сказках рыцари часто впадают в подобное оцепенение. Я не мог отвести взора от черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, налюбоваться каждым ее движением; я, право, и дышал-то вслед за ней…

…Любовь даже вовсе не чувство – она – болезнь, известное состояние души и тела, она не развивается постепенно, в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она проявляется не всегда одинаково: обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли – ни дать, ни взять холера или лихорадка… Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка; и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся… В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения души и прочих идеальностей, придуманных немецкими профессорами… Нет, в любви одно лицо – раб, а другое – властелин и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь – цепь, и самая тяжелая. По крайней мере, я дошел до такого убеждения, и дошел до него путем опыта, купил это убеждение ценою жизни, потому что я умираю рабом».

В 1872 году Тургенев написал знаменитую повесть «Вешние воды», в которой прообразом Марьи Николаевны Полозовой по мнению современников послужила Полина Виардо. В этой повести прослеживается основная канва взаимоотношений Тургенева с этой «роковой» женщиной. Недаром он писал в 1873 году госпоже Комманвиль: «Ваше суждение о «Вешних водах» совершенно справедливо, что же касается второй части, недостаточно обоснованной и не вполне необходимой, то я позволил себе увлечься воспоминаниями». В том же он признается в письме Флоберу: «Je me suis entra; n; par des souvenirs» («Я был увлечен воспоминаниями», франц, П. Р.).

Сюжет повести типичен, он повторяется во многих произведениях Тургенева: главный герой Санин предает свою истинную любовь – жительницу Франкфурта нежную, чистую Джемму ради замужней авантюристки Марьи Николаевны Полозовой и, подчиняясь ее воле, покорно следует за ней в Париж. Подробно описывается, как попал Санин во власть этой женщины, как ее колдовские злые чары перевернули и исковеркали его жизнь. Вот короткий отрывок из повести:

«Куда же ты едешь? – спрашивала она его – В Париж – или во Франкфурт?

– Я еду туда, где будешь ты, – и буду с тобой; пока ты меня не прогонишь, – отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его за волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество – а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза…

…Дойдя до той минуты, когда он с таким унизительным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, – он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то, чтобы память изменила ему – о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его – даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он не отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог».

Собственно говоря, очень часто в произведениях Тургенева умная ловкая женщина разрушает все планы мужчины и выворачивает его жизнь на свой манер. То же самое происходит и в «Дворянском гнезде». Сильная, властная, расчетливая Варвара противопоставлена мягкосердечному Лаврецкому, она разрушает его планы на счастье и любовь и подчиняет своей воле. Этот основной лейтмотив многих произведений Тургенева несомненно отражал его собственную так странно сложившуюся жизнь «на краешке чужого гнезда».

Чистейшая любовь Тургенева действительно опасно балансировала на грани подданства: «Для меня её слово – закон!» В разговоре с Полонским Тургенев всерьез говорил о «присухе» и утверждал, что Полина Виардо – колдунья. Николай Сергеевич намекал, что «такие тайны доверяют только брату», а Некрасов настоятельно советовал Тургеневу не шутить со своими нервами и действовать решительно, – иначе не придется уехать из Парижа. Тургенев не послушал. И снова он «исходит в непрестанном обожании» и «на коленях целует священный для него подол ее платья». «Он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею», – говорил близкий друг Тургенева П. В. Анненков.

* * *Тургенев сразу был поражен стрелой Амура в самое сердце, в то время как отношение Полины Виардо к нему было неровным – то теплее, то холоднее, пока в 1863 году Виардо не сделала его практически членом своей семьи. В современном литературоведении часто встречается поверхностный взгляд на эту необычную, длительную, иногда счастливую, но чаще мучительную любовную связь. Из статьи в статью, из биографии в биографию, штампуется один и тот же взгляд «через розовые очки» на взаимоотношения великого русского писателя и знаменитой французской певицы. Они описываются примерно так:

«В 1843 году на одном из представлений оперы певицу впервые увидел и услышал молодой поэт И. С. Тургенев, служивший в должности коллежского секретаря в Министерстве иностранных дел. Он влюбился в Полину Виардо, влюбился с первого взгляда. В это время Тургеневу исполнилось 25 лет. Виардо – 22 года. С этого момента Полина – владычица его сердца. Возникает союз двух ярких талантливых личностей. По мере их сближения Виардо становится близким другом и исповедником Ивана Сергеевича. Он откровенен с ней. Доверяет ей все свои тайны. Она – первая читает его произведения в рукописи. Она вдохновляет его творчество. Нельзя говорить о Тургеневе, не упоминая Виардо. Нельзя говорить о Виардо вне связи с Тургеневым».

Но вот что написал Ян Дарум, известный исследователь жизни и творчества Тургенева в газете «Орловский вестник»: «О любви Тургенева и Виардо написано так много книг, статей и монографий, что можно собрать неплохую библиотеку. Но среди всех этих трудов, на мой взгляд, всего лишь несколько достойны внимания. Хотя бы потому, что большинство публицистов и беллетристов представляют их отношения уж очень мелодраматично – как обжигающую обоюдную страсть двух влюбленных, которую они пронесли с первого взгляда до гробовой доски. Полная чушь! Литературоведческий миф, который тиражируется исключительно для сердобольных домохозяек, млеющих от мексиканских сериалов».

В реальности Полина Виардо была совсем не ангелом, а очень расчетливой и практичной женщиной, которая любила себя и свое творчество, а преклонение великого писателя, которое ей без сомнения льстило, она искусно использовала в своих меркантильных целях. Полина была замужем, но мужа, который был намного ее старше, не любила. В этом она признавалась в одном из писем: «Луи и Шеффер всегда были моими самыми дорогими друзьями, и печально, что я никогда не была способна ответить на горячую и глубокую любовь Луи, несмотря на всю мою волю». По сути дела Полина признается в том, что никогда не любила мужа, ибо воля – плохой помощник в любви. Однако разводиться она не собиралась. Не желала быть отвергнутой обществом, повторить горькую судьбу Анны Карениной. Однако, как Бетси Тверская, не отказывала себе в земных утехах и имела многочисленных «близких друзей».

Писательница Жорж Санд, подруга Полины отзывалась о ее муже не иначе как об «унылом ночном колпаке». Полина искала вдохновения на стороне, без него было ей ни жить, ни петь невозможно. Она любила мужчин и, по воспоминаниям современников, часто позволяла себе иметь возлюбленных. Муж смотрел на это сквозь пальцы, ведь благодаря щедрости ее воздыхателей семья Виардо жила достаточно безбедно. Близкий семейству Виардо французский композитор Сен-Санс свидетельствовал о «дьявольском уме» и «бесчисленных изменах» певицы. Современники утверждали, что «близкими друзьями» певицы были многие мужчины, принадлежащие к среде европейской богемы, начиная от выдающихся композиторов и художников, заканчивая коронованными особами. Относились к ним Ференц Лист – ее преподаватель по фортепиано, композитор Шарль Гуно, художник Ари Шеффер, дирижер Юлиус Риц, композитор Гектор Берлиоз и даже принц Баденский – это неполный список «друзей» мадам Виардо, среди которых Тургенев занял особое место – он так и не смог освободиться от ее чар… От Вагнера она была без ума, пока не выяснила, что он «антисемит». Был у нее роман и с сыном Жорж Санд, которая, несмотря на тесную дружбу с певицей, возмущенно писала: «Вот уж полюбится сатана пуще ясна сокола… Ну, что он в ней нашел?!»

Тургенев любил Виардо бескорыстно, всеми силами души, положив к ее ногам всю свою жизнь. Полина, женщина властного темперамента и непомерной гордости, обладающая трезвым практическим умом, поддерживала чувства писателя, и использовала его любовь в своих практических целях, часто доставляя Тургеневу непомерные страдания. Много лет она и ее семья жили на средства богатого и щедрого русского писателя. Ничуть была не похожа Полина Виардо на идеализированный и неоднократно воспетый Тургеневым образ нежной возвышенной «тургеневской девушки». Зато была во многом похожа на его мать, Варвару Тургеневу, тоже некрасивую и властную крепостницу, которая долгие годы тиранила всех окружающих, в том числе своего талантливого сына Ивана.

Изучая литературу о жизни и любви Ивана Тургенева, я, как и некоторые другие биографы, обратила внимание на сходство в характерах его матери Варвары Петровны Лутовиновой и Полины Виардо. Обе женщины были умными, расчетливыми до скупости, жесткими, властными, требующими от окружающих беспрекословного послушания и подчинения. Позднее я натолкнулась на записи заведующей музеем Тургенева Елены Полянской. Она и ее коллеги считали, что с такой матерью, как Варвара Петровна, «ее сын не мог не вырасти с явным эдиповым комплексом. Он одновременно уважал, боялся и боготворил свою мать. Поэтому неудивительно, что, оставшись один, очень скоро «прикипел» к невысокой, сутулой, с большими выпученными глазами и грубыми, почти мужскими чертами, но с сильным характером Виардо».

Некоторые исследователи жизни Тургенева даже считали, что если пристальней вглядеться в портреты Варвары Лутовиновой и Полины Виардо, то можно заметить некое внешнее сходство между ними. Еще больше одинакового было в характере этих женщин. По-видимому, именно такая сильная властная женщина нужна была склонному к переживаниям, сентиментальному и мягкосердечному Тургеневу. Здесь проявлялся характер Ивана Сергеевича, который в глубине души имел склонность к самоуничижению и даже к способности «целовать руку бьющую его». Так же, как его главная героиня Зинаида Засекина в повести «Первая любовь». Он любил и глубоко почитал свою мать, несмотря на жестокое воспитание, ведь она часто, а порой и ежедневно порола его розгами. Он ее до смерти боялся, но любил и почитал!!! То же самое в отношении величественной Полины Виардо, которая, по воспоминаниям современников, унижала и использовала в своих целях Ивана Сергеевича, а он «расстилал всю свою жизнь ковром под ее ногами».

Сам Тургенев признавался в этом чувстве «душевного рабства» своему другу Афанасию Фету и с горечью говорил: «Я способен быть счастлив лишь тогда, когда женщина поставит мне каблук на шею, вдавливая меня носом в грязь».

* * *

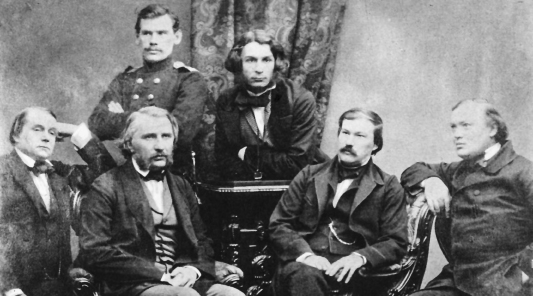

Редакция журнала «Современник»

Верхний ряд: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.

Нижний ряд: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский

Известно, что с 1844 года началась регулярная переписка Тургенева с Полиной Виардо, которая продолжалась много лет. Это был практически непрерывный поток, то бурный, то ослабевающий, в зависимости от накала взаимоотношений. Непрерывное общение в письмах было характерно для артистической и литературной интеллигенции XIX века, схожие отношения поддерживали Жорж Санд, Бальзак, Берлиоз, Фет, Толстой или Чайковский. Образованные люди того века много писали, то комментируя значительные события литературной, художественной или политической жизни, то изливая душу или делясь мелкими повседневными невзгодами.

Письма Тургенева к его многочисленным адресатам – это бесценное художественное наследие. В этих письмах – интересные мысли, тонкие наблюдения, юмор, блестящие импровизации неординарного и художественно одаренного человека. Талантливый рисовальщик, он часто дополнял письмо маленьким наброском пейзажа или шаржированным портретом. Анри Гранжар в предисловие к сборнику неизданных писем русского писателя Полине Виардо сообщал: «Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) отправил многочисленным корреспондентам 6264 письма (включая записки)… Эта корреспонденция, масштабы которой свидетельствуют о славе Тургенева, составляет, однако, лишь часть того, что он написал своим друзьям и знакомым в России, Европе и даже Америке…» О своих чувствах Тургенев предпочитал писать Полине Виардо на немецком языке, которого не знал ее муж Луи.

К сожалению, после смерти Тургенева Полина Виардо безжалостно зачернила и вымарала многие «неудобные» места из писем великого писателя, убрала все компрометирующие факты. Мадам Виардо, в отличие от своей близкой подруги Жорж Санд, скандально известной своими любовными приключениями, всегда тщательно заботилась о своей репутации. Дневники Тургенева непонятным образом из ее дома пропали. Свои собственные письма к Тургеневу она в основном уничтожила. Все, что выходило за рамки обывательской морали, пропало навсегда.

Из 500 писем Тургенева к ней сегодня известны лишь 300. Из собственных писем Виардо к Тургеневу напечатаны всего 20, ничтожно мало, если учесть, что переписка была обоюдной. Все остальные письма Виардо изъяла из архива писателя после его смерти. Полина не собиралась открывать публике свои личные тайны. Но даже читая письма только одной стороны, письма Тургенева, можно почувствовать силу и глубину его любви к этой женщине.

10. Записки охотника

Но мы увлеклись, описывая необычную любовь писателя, и забежали далеко вперед, теперь необходимо вернуться назад, и изобразить последовательно события жизни и творчества И. С. Тургенева, начиная с 1844 года.

В этом знаменательном году Тургенев обратился к прозе, и первой на этом пути стала повесть «Андрей Колосов». Его главный герой – идеалист, он хочет, чтобы во взаимоотношениях не было никакого обмана, недоговоренности или неискренности. Он полагает, что для того, чтобы в его жизни появилась настоящая любовь, необходимо самому научиться преданности и самоотдаче. Нужно уметь отдавать, ничего не требуя взамен, любить своих близких и родных людей. Таким стремился быть и сам Тургенев.

По возвращении из Европы в Петербург в ноябре 1845 года Тургенев продолжает встречаться с В. Белинским, и через него знакомится с Н. Некрасовым, И. Паневым и И. Гончаровым. Вскоре происходит его встреча с Ф. Достоевским. Он все больше увлекается прозой и пишет повести «Три портрета»(1846) и «Бретер»(1847). В конце 1846 года журнал «Современник» переходит в руки Некрасова и Панаева, а Тургенев становится его постоянным сотрудником. В истории некрасовского «Современника» Тургенев сыграл очень большую роль. Анненков вспоминал, что Тургенев «был душой всего плана, устроителем его… Многие из его товарищей, видевшие возникновение «Современника» в 1847 году, должны еще помнить, как хлопотал Тургенев об основании этого органа, сколько потратил он труда, помощи советом и делом на его распространение и укрепление».

По воспоминаниям И. А. Гончарова об Иване Тургеневе все литераторы в кружке Белинского и в редакции новообразованного «Современника» говорили, как о даровитом, подающем большие надежды писателе. Впечатление от первой встречи он описал так: «Вглядываясь в черты его лица, я нашел их некрасивыми; и именно аляповатый нос, большой рот, с несколько расплывшимися губами, и особенно подбородок придавал ему какое-то довольно скаредное выражение. Меня более всего поразил его неровный, иногда пискливый, раздражительно-женский, иногда старческий, больной голос, с шепелявым выговором. Зато глаза были очень выразительны, голова большая, но красивая, пропорциональная корпусу, и вообще все вместе представляло крупную, рослую и эффективную фигуру. Волосы до плеч. После, поседевший весь, он стал носить бороду, которая и скрыла его некрасивый рот и подбородок» (1847).

Однако некоторые стороны характера Ивана Тургенева вызывали у литераторов справедливые нарекания: «Тургенев был общим любимцем, не за один только свой ум, талант и образованность, а за ласковое и со всеми одинаково не то что добродушное, какое-то ласкающее, заискивающее обхождение. На всякого встречного, в минуту встречи, он смотрел как на самого лучшего своего друга: положит ему руки на плечи, называет не иначе, как «душа моя», смотрит так тепло в глаза и говорит еще теплее, обещает все, что тот потребует: и прийти туда-то, и к себе позовет и т. д. А только отойдет, тут же и забудет, и точно так же поступит с следующим. Прийти – не придет, куда обещал, а иногда, назначивши видеться у себя, уйдет куда-нибудь. Это он делал по причине своего равнодушного и покойного характера, а иногда и рисовался небрежностью, рассеянностью. «Позвал обедать, а сам ушел! Художник, талант!» со смехом скажут – и простят! Какие изумленные глаза сделает он потом, как будто забыл, говорил ли, обещал ли? Обещания прийти куда-нибудь не часто сдерживал: обещает, а если куда позовут после и куда больше хочется, туда и пойдет! А потом – схватит себя за голову: и как искренно и стыдливо смотрит на того, перед кем провинился! Но куда нужно ему самому идти – он никогда не забывал!» (И. Гончаров).

К лету все друзья-литераторы разъехались в разные стороны: Белинский вместе с артистом Михаилом Щепкиным отправился на юг России, Некрасов и Панаев – в Казанскую губернию, где у Панаева было имение, Тургенев – в родное Спасское.

В Спасском Тургенев прожил до глубокой осени 1846 года и почти все это время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался совсем. Охота – это увлекательное занятие могло заставить его забыть обо всем. «Русские люди, – писал он, – с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши песни, наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас: кажется, есть где и есть по чем. Витязи времен Владимира стреляли белых лебедей и серых уток на заповедных лугах. Мономах в завещании своем оставил нам описание своих битв с турами и медведями… Вообще, охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток: с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «овсах», вобьет в дуло не пулю, а самодельный, кой-как сколоченный жребий – и убьет медведя; а не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает; но ведь русским же человеком сложена пословица, что зверя бояться – в лес не ходить».

Тургенев исходил с ружьем не только всю Орловскую, но и смежные с нею губернии. Частым спутником его в этих скитаниях по лесам и болотам был крепостной егерь помещика Чернского уезда Афанасий Алифанов. Впоследствии, Тургенев описал его в «Записках охотника» под именем Ермолая и обрисовал следующий портрет: «Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой шапки». Ружье у него было одноствольное, кремневое и так «отдавало» при выстреле, что правая щека у охотника всегда была пухлее левой. С ним никто в округе не мог сравниться «в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом».

Увлечение Тургенева охотой, проявившееся с особенной силой летом и осенью 1846 года, оказалось в высшей степени благотворным для его литературного творчества. В 1846 году Тургенев пишет рассказ «Хорь и Калиныч», положивший начало сборнику рассказов «Записки охотника». Вот как он об этом вспоминал: «Я уже хотел бросить литературу, и собрался за границу с тем, чтобы заняться другим. За несколько дней до моего отъезда заходит ко мне Некрасов и просит: «Нет ли у тебя чего-нибудь, что поместить в смесь для балласта?» Я говорю: «Ничего нет. Разве вот маленький рассказец. Только едва ли он годится». – «Ничего, сойдет». Я и дал ему «Хоря и Калиныча». Рассказ был напечатан в первом номере журнала «Современник» за 1847 год.

Несмотря на охоту, литературный труд и дружеские связи, Тургенев не может забыть Полину Виардо и в конце апреля пишет ей: «Ich bin immer der selbe und werde es ewig bleiben (Я всё тот же и вечно останусь тем же самым, нем.)». Хотя петербургская публика к этому времени к певице несколько охладела, но это определенно не относится к Тургеневу, который пишет 21 октября 1846 года: «Позвольте же мне, прежде чем кончить письмо, выразить самые искренние пожелания вам счастья, и верьте, что раз узнав вас, так же трудно вас забыть, как трудно не привязаться к вам». И начинает планировать свой отъезд в Европу на длительный срок.

В январе 1847 года Тургенев отправляется в Берлин, где в это время гастролировала Полина Виардо и там, неожиданно для себя, узнает об успехе своего рассказа «Хорь и Калиныч». «Только живу я себе в Берлине, – вспоминал он, – и вдруг, к моему удивлению, узнаю, что рассказ мой произвел эффект. До тех пор я считал себя поэтом, а подобные рассказы писал не для печати, а для собственного удовольствия и уж никак не смотрел на них серьезно. У меня уж и тогда их набралось много». Знакомые и друзья Панаева и Некрасова осаждали их вопросами, будут ли в «Современнике» продолжаться рассказы охотника.

* * *В Берлине Тургенев прожил несколько месяцев. Он усердно посещал оперные постановки, в которых Полина Виардо пела заглавные партии, а в свободное время тесно общался с ней и с немецким художником Людвигом Пичем, тоже увлеченным певицей. Муж Полины Луи Виардо уехал в Париж, ее мать госпожа Гарсия уехала в Брюссель. Быть может именно тогда в отношениях Полины Виардо и Тургенева и произошел важный перелом? Ведь теперь он предстал перед певицей в совершенно ином свете – красавец, успешный писатель, верный поклонник, который уже пятый год восхищался ей и ее талантом.

В Берлине Тургенев узнает, что Белинский занял денег и планирует приехать лечиться водами в Германию, – это была его последняя надежда победить злую чахотку. Он переживает не лучшие времена, незадолго до того умер его малолетний сын Владимир. Тургенев тут же откликнулся и написал, что он готов всячески помогать другу: «Мне нечего Вам сказывать, что известие, сообщенное им – меня огорчило – и что я принимаю сердечное участие в Вашей потере; но, признаюсь, почти столько же опечалило меня и то, что Ваше здоровье опять расклеилось. Берегите себя и постарайтесь не расклеиться совершенно… – до первого парохода; а там – я почти готов ручаться за Ваше совершенное выздоровление… Я Вас только убедительно прошу об одном: не церемониться со мной и располагать моей особой. Как только Вы возьмете место на пароходе, прошу Вас тотчас известить меня; – и ожидайте встретить меня на набережной в Штеттине».