Полная версия:

Метафизика столицы. В двух книгах: Две Москвы. Облюбование Москвы

Сцена боровицкого начала воспроизводится настолько, что Николаевский и Ярославский вокзалы заняли высокий берег площади, Казанский – низкий.

Пространство между берегами площади проходится как полотно Москвы-реки. Каменный мост на Каланчевке тоже свой: щусевский виадук над площадью.

Пирамидальная башняТогда и постановка Щусевым пирамидальной башни в край Казанского вокзала, к виадуку, проясняется: она несет градостроительную функцию не Боровицкой башни, а заречной Шестивратной башни Каменного моста. Декоративные подробности особенно близки.

Но Шестивратная разобрана за полтораста лет до Щусева, ее явившаяся на вокзалах тень доказывает важность своего оригинала на старом месте, в панораме набережного Замоскворечья. Правда, Шестивратная была о двух шатрах, ее одноверхая тень брошена на Каланчевку словно от бокового света. Так, в ракурсе, сближающем шатры, башня смотрелась вдоль Москвы-реки.

Николаевский вокзал. Открытое письмо. Начало XX века

Есть третий прототип вокзальной башни – Сююмбике Казанского кремля. На вокзале, переименованном в Казанский из Рязанского, только башня и помнит Казань: пирамидальный силуэт под золотым драконом-флюгером и с интерьером под мечеть.

Четвертый из трехИтак, три мира царства треугольного – Кремль, Занеглименье, Замоскворечье – на своих местах. И как на Боровицкой площади, звучит вопрос на Каланчевской: чем обозначена двойственность Запада? Его деление на Балтику и Средиземноморье?

Два Запада предъявлены вокзалом Николаевским так точно, как Пашковым домом. Здесь развилка между средиземноморским, итальянским, а по мысли Константина Тона, византийским стилем – и балтийским направлением путей. Здесь и двойной источник композиции – ратуши севера и юга Европы. Капитолийский холм, в Москве пришедшийся на Старое Ваганьково, где план усадьбы капитан-поручика Пашкова проступает Капитолийской площадью, – на Каланчевке дан объемным знаком, домом власти с башней, аналогом Дворца сенаторов.

Как над Ваганьковским холмом с его Никольской церковью, как над развилкой Знаменки с Волхонкой, как, может быть, и над любым распутьем, над вокзалом властно имя Николай. Имя царя – и одновременно его небесного патрона, покровителя всех путешествующих. Могло ли быть иначе, если в первый поезд не нашлось желающих, и он катал гвардейцев.

Дворец сенаторов в Риме. Фото 1890

Императорский павильон платформы «Каланчевская». Старое фото. На флагштоке – императорский штандарт

Застава Тверская, а вокзал Белорусский. Фото 1920-х годов

Наконец, при Николаевском стоит «четвертый из Трех вокзалов» (определение Алексея Митрофанова) – платформа Каланчевская соединительной дороги. Станционный павильон зовется Императорским, поскольку строился к приезду Николая II на коронацию. Однако император прибыл не сюда, а по соединительным путям на Белорусский (в то время Брестский) вокзал. И это важно: с платформы Каланчевской едут к Белорусскому вокзалу, где соединительная ветка превращается в смоленскую железную дорогу. Белорусский был отнесен к Тверской заставе, но на условии соединения особой веткой с Николаевским. От его площади, Тверской заставы, из-под Триумфальной арки начинался Петербургский тракт. Такая странная привязка, как и стилевая общность и физическая смежность Белорусского вокзала с пропилеями Тверского виадука, вещи той же природы, что и смежность Николаевского, петербургского вокзала с платформой Каланчевская.

Последняя на Трех вокзалах служит потайным аналогом Волхонки. Поскольку же смоленская дорога была древнейшей киевской, то поговорка «из Москвы в Петербург через Киев» полнится на Николаевском вокзале странным смыслом. Смыслом занеглименской развилки.

Соединительная ветка вяжет общие узлы и с Рижской, и с Савеловской дорогами – полнейшими аналогами Волоцкой (Волоколамской, древней новгородской) и Дмитровской дорог. Они принадлежали Занеглименью, вкупе с тверской дорогой. Платформа Каланчевская и Николаевский вокзал вместе удерживают занеглименский пучок дорожных радиусов.

Глава II. Неполнота

Московский всевокзальный кругКак нищ Савеловский, невнятен Павелецкий (Саратовский), как перестроен Курский! Их словно бы забыли заменить шедеврами. Им не досталось ни Шехтеля, ни Щусева, ни Рерберга, построившего Киевский (первоначально Брянский) вокзал, чтоб оказаться знаковыми. Из провинциальных просто стать означением провинции. Деревня, глушь, Саратов могли бы сделаться предметом остранения.

Но пусть. Пусть гений зодчества на них не почивает. Провинция этих вокзалов говорит, что основные страны света суть промежуточные для Москвы. Недаром хорошится только Рижский (Виндавский) вокзал: до Волоколамска его пути споспешны древней Волоцкой дороге.

Промежуточные страны света, данные в архитектуре Трех вокзалов и равного им Киевского, – основные, градообразующие для Москвы.

Юго-ЗападДействительно, на всевокзальном круге только триумфальный Киевский, построенный в память столетия войны 1812 года, равняется архитектурой с Тремя вокзалами. Как будто он до Каланчевки не дошел или ушел с нее.

Киевский вокзал. Старое фото

Так не дошел до Боровицкой площади или ушел с нее дом Перцова, этот знак Киева и Юго-Запада.

В трехдольном мире московских средокрестий четвертая дорога полускрыта. Отступ Юго-Запада, его укрытость, мерцание его художественных знаков, поглощенных единым знаком Запада, – вот как явлена в московских средокрестиях русская драма трудного возврата в Киев и во греки.

А когда приважен, соглашается на близость Киев, когда удержан Севастополь-Херсонес, за ними делаются видными на отдалении Константинополь, Иерусалим и Рим. Батальный дым 1812 года на Киевском вокзале прикрывает венецианские и римские цитаты (замечает Анна Броновицкая). Но временами отлагаются и Херсонес, и Киев. И снова возвращаются – быть может, вечным возвращением.

Сказать, что Три вокзала без Киевского означают сочленение трех четвертей русского мира – ростовской, новгородской и степной? Что Три вокзала суть ансамбль Великороссии, составленный двумя Иванами? Что взятия северо-западного Новгорода и казанского Юго-Востока к земле Москвы трактуются в модели Трех вокзалов как необратимые, в отличие от киевского взятия? И что необратима, следовательно, Великороссия, но не Российская империя. Действительно, империя, есть полнота, а всякий опыт полноты, достроенности мира поставлен под угрозой обратимости.

Однако это впечатление с высоты птичьего полета, с Киевским вокзалом на периферии круга зрения. Сама же Каланчевка совершенна и законченна. А Юго-Запад воплощен на ней иначе, совокупным знаком Запада – Николаевским вокзалом. Ибо неотменимо правило московского начала: дорог четыре, а миров, суш три.

Глава III. Русская триада

Вокзал-дворецКапитолий русского византизма, Николаевский вокзал трактует о трансляции Империи, припоминая в Третьем Риме Первый и Второй и наставляя путь в предполагаемый Четвертый, в Петербург.

Как детище и манифест придворного художника и самого царя, вокзал обратным переносом подтверждает интуицию о царском статусе Пашкова дома.

Назначенное для вокзала поле называлось Каланчевским в воспоминание о каланче, будто бы украшавшей царский путевой дворец при Юрьевской (Стромынской, Суздальской) дороге. Вероятно, это Краснопрудский, он же Шеинский, дворец (по имени петровского боярина, которому принадлежал до перехода в собственность царя). Дворец, стоявший некогда на западной границе поля. Строя каланчу вокзала, Тон окликал место по имени; откликнулся дворец.

Николаевский вокзал и Каланчевское поле на гравюре Ж. Жакотте «Станция железной дороги». По рисунку И. Шарлеманя. 1850-е

Вокзал-храм

Ярославский вокзал шифрует источник своей композиции. Она восходит к типу церкви «кораблем» (наблюдение Константина Михайлова). Конечно: колокольня, трапезная, самый храм, алтарная апсида, поставленные на оси. Как в храме, ось ориентирована на восток. Храмовый верх замаскирован теремковым, словно смазан снежной вьюгой на полотне художника, и подлежит угадыванию.

Вокзал под видом храма – целая рубрика архитектуры, и перед нами русская страница в эту рубрику. Неороманская колонная аркада, сохранившаяся в современном интерьере Ярославского вокзала и когда-то оформлявшая перрон, вполне традиционно разрешает ту же тему, образуя неф. Только алтарь теперь воображается иначе, на направлении путей, когда-то завершавшихся у Сергиевой Лавры. Неф есть корабль; на Ярославском этот внутренний корабль, иносказание ковчега Церкви, и образ церкви «кораблем», корабль наружной композиции, лежат на поперечных курсах. Архитектор Кекушев, автор перронной колоннады, был перпендикулярен Шехтелю во многих отношениях.

Два вектора слагают Северо-Восток. Не как компасную засечку, но как имя на метафизической карте России. С Ярославского вокзала едут и на дальний Север, и на Дальний Восток.

Ярославский вокзал. Рисунок Ф. О. Шехтеля. Открытое письмо. Начало XX века

Ярославский вокзал. Фото Д. Певицкого. 1900-е. ГНИМА

Ярославский вокзал. Фото И. Н. Александрова. Начало XX века

Оглядывать вокзал – как обходить корабль по берегу или на лодке. Главных фасадов столько, сколько ракурсов. Восточная «апсида» смотрит башней с машикулями навесного боя. Метафора церковного строения подперта килевидной аркой над порталом. Килевидность обнажена каркасом деревянных шпангоутов, несущих ребер корабля, над головой входящего.

Так на театре, в представлении какой-нибудь «Хованщины» – вот где поистине вокзал, «вокальный зал», как и хотел русский язык! – вращающийся задник декорации с силой условности, равняющейся силе обобщения, переменяет образы пространства, поворачиваясь к зрителю то передом, то боком, то другим, деля на части ход событий.

Теперь возможно утверждение, что Кремль в модели Ярославского вокзала трактуется как храм, корабль и крепость; общее слово здесь ковчег.

Отступление о модернеРазвитие архитектуры от Тона к Шехтелю и есть движение от плоскости к объемности. И от академической копирки к искусству намекания прообраза (концепция Евгении Кириченко). Прообраза, укрытого, как церковь «кораблем» на Ярославском.

Чтобы модерн мог выбраться на свет из бесконечных тупиков академической эклектики, архитектуру захватили живописец, график, театральный декоратор: Васнецов, Поленов, Врубель, Малютин, Шехтель… Награда этого захвата – Ярославский вокзал. Желая знать причину его русскости, бессмысленно разглядывать детали.

А. В. Щусев. Проект Казанского вокзала. Перспектива. 1914. Фрагмент. Частное собрание

Но внутрь архитектуры, завоеванной художниками, должен был родиться новый архитектор. Он родился (потому так краток век модерна) и сначала описал приемы новизны, включил их в каталог, раздал ученикам. Тем уравнял с приемами былых эпох. Сознал, что прежние не хуже были. Вот зодчий позднего модерна, Щусев например.

Вокзал-городПуть зодчества от Шехтеля до Щусева есть возвращение копирки с удержанием объемности. Как между Николаевским и Ярославским лежит дистанция архитектурной революции, так от последнего к Рязанскому – дистанция реакции. Реакция, однако, не возврат, поскольку революция умеет навязать свое наследство. Архитектурно Три вокзала суть тезис, антитезис, синтез.

Вот щусевский вокзал, по-русски полномерный, сложносоставной и весь во власти множественного числа: палаты, кровли, башни, входы, окна… Но русскость целого не исчезает в рассмотрении частей. Уже не столько дом-город, сколько образ дома-города – новая сложность, новая степень остранения.

ТриадаВремя сказать, что Три вокзала воплощают архетип центральной европейской площади: собор, дворец (вариант: ратуша) и фронт приватных представительных фасадов.

На Казанском есть подсказка этой мысли – башенка часов, взятая из Венеции, от площади Сан-Марко, знак фронта городских домов, стоящих против храма и дворца.

Но что там западная площадь! Три вокзала – русская триада: православие, самодержавие, народность.

На площадь вышли Николай и граф Уваров. Ведь это Николай назначил полю переезжему, мокрому месту наполняться смыслом.

Вся философия тут с нашей каланчи, да наша каланча не ниже прочих.

Глава IV. Поворот сцены

ЩусевПолагать, что зодчие вокзалов воплотили средокрестие Москвы совсем уж бессознательно, значит превозносить идею города, но принижать людей, способных проявлять ее.

О Боровицкой площади думал по крайней мере Щусев, строя башню Казанского вокзала. Щусев, которому досталось закончить Каланчевку как ансамбль. И было бы нечестно не увидеть Каланчевку взглядом Щусева.

Казанский вокзал. Фото середины XX века

Чтобы увидеть, надо перейти из центра в угол площади и встать у виадука, близ пирамидальной башни Казанского вокзала. Тогда на дальнем плане из его объемов выступит вперед другая башня – круглая, приземистая, с плоским верхом под короной, соединенная с массивом основного здания мостом, от центра площади не видимым. Точнее, теплым переходом над проездом во внутренний вокзальный двор. Мост уточняет адрес прототипа: Кремль, его Кутафья башня.

Теперь пирамидальная, большая башня означает Боровицкую, поскольку весь фасад вокзала уподобляется неглименской стене Кремля в острейшем ракурсе от устья и моста. И не Москва-река уже, а нижняя Неглинная, ее долина видится теперь между вокзалами.

Как мастер сцены, Щусев поворачивает Каланчевку, делая ее моделью обеих ситуаций грунтового начала города: трехдольной москворецкой – и неглименской двудольной.

Гостиница «Ленинградская» в перспективе площади. Фото 1970-х

Образы Занеглименья

Высотка «Ленинградская» в модельных поворотах Каланчевки остается неподвижной, замыкая обе мысленные перспективы. Так замыкает перспективы сразу двух речных долин, неглименской и москворецкой, храм Христа Спасителя. Так замыкал бы их Дворец Советов. С Кремлем на роли правой, левой ли кулисы.

И Николаевский вокзал при повороте не уходит с места, если это место Ваганьковского государева двора, Пашкова дома. Он, его башня – неподвижный стержень совершаемого разворота площади. Но весь неглименский фасад Арбата моделируется в этом развороте двумя из трех вокзалов, Николаевским и Ярославским.

Может казаться, что последний обессмыслен, неотождествим, как знак, на новом месте. Что просто держит сторону соседа, длит его фасад, двоит его объем. Но так же длился и двоился вверх по берегу Неглинной фасад Арбата, когда в его строке кроме Ваганьковского царского двора встал двор Опричный. Похоже, с переменой мест на Каланчевке это место Ярославского вокзала.

Теперь и он, и Николаевский стоят против Казанского вокзала, как Опричный и Ваганьковский дворы против Кремля.

Ему Опричный и Ваганьковский дворы казались равновесными на перекладине моста через Неглинную с его Кутафьей башней. Так Николаевский и Ярославский уравновешены на поперечной площадной оси, которая закреплена на стороне Казанского вокзала репликой Кутафьи.

Образ земщиныКремль в версии Казанского вокзала не храм и не дворец, но город.

Единственный оставшийся в Кремле дом частных лиц – палаты Милославских, более известные под именем Потешного дворца, – участвуют как раз в неглименском фасаде крепости. Вот и для Щусева Кремль есть надставленная аристократическим жильем ограда, держащая свою черту наперекор давлению богатого домовья. Именно давлению: в Кремле кварталы у неглименской стены выходят к ее пряслам безо всякого проезжего зазора.

На взгляд опричной стороны, многоочитая архитектура Казанского вокзала прообразует земщину, замоскворецкую в трехдольной, кремлевскую в двудольной сцене площади.

Глава V. Конгениально

Сокровище двенадцатого стулаПод легкомысленной обивкой «Двенадцати стульев» потаены бриллиантовые интуиции о Трех вокзалах. Остап Сулейман-Берта-Мария Бендер фигура совершенно трехвокзальная.

Когда концессионеры пробились к выходу, часы на трех вокзалах показывали десять, без пяти и пять минут. Очень удобно для свиданий. Три времени сплетаются с тремя пространствами в дорожный узел. Вокзал начало и конец пути, и точка настоящего на нем. Двуглавые гербовые орлы вокзалов были здесь предтечами самих себя – двуликими надвратными богами, трактующими о начале и конце, входе и выходе, прошлом и будущем.

А на часах Рязанского вокзала угнездились зодиаки, словно пять минут здесь месяц, да и час здесь месяц тоже, и кто может, тот сочти три времени – сегодняшнее, будущее и совсем неведомое, пройденные этими часами после века хода.

На Каланчевке колдовски, здесь заворожено, отсюда запускают вкругаля, за стульями, за кладами, по рельсам, зодиакам. Здесь начало и конец, поскольку средокрестие Москвы. И пара концессионеров, пустившихся отсюда по кругам великой комбинации, вернутся, чтоб найти искомое на месте – Центральный дом культуры железнодорожников, на все сокровище двенадцатого стула пристроенный с угла к Казанскому вокзалу. На Каланчевке диадема из алмазов превратится в театр с вращающейся сценой, подвески из рубинов – в люстры, золотые змеиные браслеты – в библиотеку, и так далее по описи. Обратная алхимия вокзалов превратит все золото в каменья.

Или в камень. В городское основание.

Нарышкинский конструктивизмЧто советский роман «Двенадцать стульев» завершается строительной жертвой, нашел историк Михаил Одесский. Это знает каждая экранизация романа, непременно завершаемая, после сцены в клубе, кадрами советских новостроек.

Жертвуется сокровище, но и жизнь Бендера. Эта вторая жертва, отмененная вторым романом, укоренена в традиции строительных мистерий. Например, Сказаний о начале Москвы, отдавших дань дохристианскому понятию, что прочно лишь такое дело, под которым струится кровь. Так в нэповском романе участвует литературная традиция XVII века. Решение конгениальное архитектуре Клуба железнодорожников, где Щусев выступил в беспрецедентном стиле нарышкинского конструктивизма.

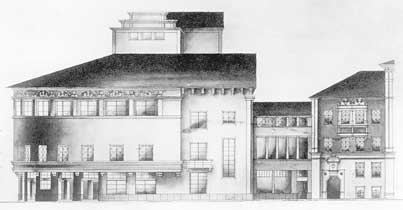

Центральный дом культуры железнодорожников. Проект А. В. Щусева. 1925

У города, чтобы начаться, есть предпочтения кровавой жертве. Например, заклад сокровища. Недаром к Боровицкой и Болотной площадям каждая доля мира выдвигает свою сокровищницу. Кремль – Оружейную палату, Замоскворечье – Третьяковку, двоящееся Занеглименье – Музей изобразительных искусств и бывший Румянцевский музей в Пашковом доме, с его библиотекой. Оружейная палата перешла в Кремле от Троицких ворот вплотную к Боровицким, и хотела бы занять места вне стен Кремля, на Боровицкой площади.

На Каланчевке Дом культуры железнодорожников стал завершающим, краеугольным камнем площади, ее углом, главой угла. От этого угла площадь и раскрывается особым образом. Здесь горловина, от которой видно, что Каланчевка – острый треугольник, расходящийся к высотке «Ленинградской».

Стена МосквыВокзалы Тона в Петербурге и в Москве родные братья, близнецы. Строители первой дороги чувствовали тему двуединости столицы. Крюк, болт, стяжка, сцепление вагонов-городов, сжатие времени, лежащего меж ними, когда на всех иных путях его течение старо. Как будто стоило пройти вокзал насквозь, чтоб оказаться в Петербурге. Вокзал и поезд только залы ожидания и сна, а ожидание и сон короче год от года. Словом, Петербург – он за стеной, за декорацией вокзала.

То же и Ярославский. Святитель Филарет (Дроздов) недаром возражал против постройки этого пути, первоначально завершавшегося Лаврой: паломники должны идти пешком и конным шагом, размеренным за пять веков путем, с насиженными станциями и намоленными при пути святынями. Теперь же русский Север, или Северо-Восток, берет начало за воротами вокзала.

А за воротами пирамидальной башни Казанского вокзала лежит Восток с заглавной буквы. Как Щусев – башню Сююмбике, так Грозный перевез в Москву саму казанскую царицу, в знак овладения Казанью и перехода царства.

Миры России, царства треугольного, на Каланчевке окружают нас стеной. Это стена Москвы, ее черта. Кремлевская, Китайгородская, Белая, Земляная, Камер-Коллежская, Железная, Автомобильная. То треугольник, то подкова, то круглая, то ломаная, то яйцевидная, то круглая опять.

А то невидимая, Богу одному.

Водопоец, или Речное средокрестие

Воспитательный дом и устье Яузы

И. В. Мошков. Вид на Воспитательный дом от Москвы-реки. 1800-е. Фрагмент

Глава I. Никола Мокрый

ДорогиИдя иначе, враждующие рати могли не встретиться. Именно реки были первыми дорогами в лесах Великороссии. Зимние, ставшие реки делались пешими и санными путями. Водное средокрестие Москвы одновременно ледяное, в своем роде сухопутное.

Начало водно-ледяных путей пришлось на устье Яузы и одновременно на устье Сходни. Верховья этих рек сближались волоками с Клязьмой, образуя общую дорогу в сердце Северо-Восточной, владимирской Руси. С иными долями мира сообщала Москва-река. Сама она текла к Рязани, за которой отворялись степи Подонья и всего Юго-Востока, а против своего течения вела на запад, выбирая между Балтикой и Черноморьем. Балтика – это когда притоком Рузой через Ламский волок попадали в область верхней Волги, откуда поднимались выше, к Новгороду. Черноморье – когда исток Москвы-реки искал сближения с Днепром. Днепровско-московорецкий волок шел на десятки верст, и все-таки существовал, пишет Забелин.

Он же объясняет, почему два водно-ледяных скрещения Москвы не получили преимущества перед боровицким грунтовым. Шедшие Москвой-рекой с верховий новгородцы, киевляне, полочане и смоляне для поворота в область Клязьмы пользовались Сходней раньше Яузы, – а шедшие Москвой-рекой с низовий рязанцы и иные степняки для той же цели выбирали Яузу не достигая Сходни. И только боровицкое скрещение сухих дорог, возникнув, заработало на все четыре стороны.

Но средокрестие речных путей на устье Яузы, ближайшее к холму Кремля, должно было остаться действующим, подгородним. Тем более что Клязьма у яузских верховьев полноводней, чем у сходненских. Москва заложена «ниже Неглинной, выше Яузы».

Великая улицаДревнейшая из пристаней устроилась на берегу Москвы-реки, повыше яузского устья. Город и торг в устье Неглинной сообщались с пристанью дорогой по подолу Боровицкого холма, будущей улицей, известной как Великая. Подольная дорога располагала на своем пути отдельными воротами и в белокаменном Кремле Димитрия Донского, и в кирпичном Кремле Ивана III, где их заложенная арка отличает Константино-Еленинскую башню. Мокринский переулок Китай-города был долгой памятью Великой улицы, пока не оказался погребен под стилобатом гостиницы «Россия».

Угловая башня и Космодамианские ворота Китай-города. 1910-е. Архив Моспроекта-2

На выходе из переулка, в углу стены Китая, существовали Космодамианские ворота для продолжения Великой улицы дорогой к устью Яузы.

Чудо о неком детищеМокринский переулок получил свое название по церкви Николы Мокрого. Она и намекала, до сноса в 1940-е годы, на место древней пристани, как посвященная ангелу корабельщиков. Еще при жизни архиепископ Мир Ликийских мог чудесным образом явиться у руля претерпевающего бурю корабля.

Никола Мокрый – не урочищное определение, не указание на мокрый луг. К примеру, в Ярославле одноименный храм стоит на низком берегу, в Муроме – на высоком. Придел того же имени существовал в Софии Киевской, на хорах, высота которых прилагается к высоте гор.

Подол Москвы, среди которого стояла церковь корабельщиков, мог называться водопольем, то есть ложем половодья. Это зеркальные слова, составленные из одних корней. Гипотеза в границах положительной науки: слово «водополье» с веселым искажением запечатлелось во втором прозвании Никольской церкви – Водопоец. Оно и есть урочищное.