Полная версия

Полная версияСтарая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы

Стряпчему Текутьеву велено смотреть, «чтобы гетман и всех чинов люди, имеющие с ним приехать, были во всяком удовольствии и челобитья о том великому государю не было». Два капитана с двадцатью четырьмя стрельцами провожали Мазепу до границы украинской.

Осыпанный милостями Петра I, честолюбивый Мазепа завел связи с польским королем, которому обещал Украину, и, наконец, запутавшись в своих собственных политических расчетах и боясь разоблачения своих планов, в 1706 году передался Карлу XII.

Изменническую присягу в верности королю шведскому Мазепа принял в Горках, местечке Могилевской губернии Оршанского уезда на речке Проне.

По словам летописца, у старика Мазепы сверкали еще глаза, когда он вошел к королю. Его провожали генеральный обозный, судья, писарь, два есаула, несколько полковников и около тысячи казаков; перед ним несли знаки его достоинства – бунчук и гетманскую булаву. Мазепа произнес королю речь на латинском языке; он просил его принять казаков под свою защиту, благодарил Бога за то, что король решился освободить Украину и от московского ига. После этого поцеловал руку короля и, как страдавший подагрою, получил позволение сесть.

Петр Великий очень огорчился изменою «нового Иуды», как назвал его царь, и немедленно было приказано избрать нового гетмана. Меншиков, взяв Батурин, обратил в пепел прекрасный дворец Мазепы. 12 ноября малороссийское духовенство в Глухове, в присутствии государя, предало вечному проклятию Мазепу и его приверженцев.

В тот же день вынесли на площадь набитую чучелу изменника. Прочитан приговор о преступлении и казни его; разорваны князем Меншиковым и графом Головкиным жалованные ему грамоты на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и орден св. апостола Андрея Первозванного и снята с чучела лента. Потом бросили палачу изображение изменника; все топтали его ногами, и палач тащил чучелу на веревке по улицам и площадям городским до места казни, где и повесил.

Вскоре, к чувствительному огорчению изменника, князь Голицын овладел Белою Церковью и вместе с тем всеми сокровищами Мазепы, простиравшимися до двух миллионов; скрытое в Печерском монастыре богатство Мазепы также досталось русским.

После Полтавской битвы Мазепа бежал с Карлом XII в Бендеры, и, когда потребовал Петр от султана его выдачи 22 сентября 1709 года, Мазепа отравился. Приняв яд, Мазепа велел сжечь при себе все бумаги, находившиеся в его ларце:

«Пускай один я буду несчастлив, – сказал он, – а не многие, которых враги мои, может быть, и не думали, или думать не смели; но судьба жестокая все разрушила на неизвестный конец!»

На третий день происходили похороны его тела. Впереди шли музыканты, за ними один штаб-офицер нес гетманскую булаву; несколько казаков с обнаженными саблями окружали дроги, запряженные в шесть белых лошадей; за гробом следовали многие казачки-плакальщицы.

Старшины и рядовые с опущенными знаменами и обращенными вниз ружьями оканчивали шествие. Тело Мазепы предано земле в Варнице, близ Бендер; имя Мазепы, проклинаемое церковью, сделалось нарицательным каждого изменника После дом Мазепы в Москве принадлежал брату царицы Евдокии Феодоровны – Абраму Феодоровичу, известному ненавистнику иностранцев, оскорблявшему Лефорта даже в присутствии царя.

Шведский резидент Кохен рассказывает, что однажды, когда государь обедал у Лефорта, в жару спора Лопухин стал поносить Лефорта самыми непристойными выражениями и, наконец, схватился врукопашную, и в драке сильно измял прическу первого адмирала.

Петр сейчас же вступился за своего любимца и наказал дерзкого драчуна несколькими пощечинами. В первое время по женитьбе государя на Лопухиной все ее родственники пользовались расположением и вниманием царя. Свадьба царя на Лопухиной была, по рассказам придворных, предназначена еще царицей Натальей Кирилловной.

Обряд венчания совершался не в Благовещенском соборе, а в небольшой придворной церкви св. Петра и Павла; венчал царя протопоп Меркурий.

По случаю этого брака все родственники царицы были пожалованы царем в почетные звания и наделены дарами. Отец царицы Евдокии, Илларион Абрамович, после бракосочетания дочери был переименован царем в Феодора. В первое время после женитьбы царь жил с женою в согласии, но спустя восемь лет Петр охладел к своей жене. Чем провинилась царица перед супругом – остается тайною посейчас.

Предполагать надо, что Евдокия Феодоровна охладела царю оттого, что мучила его своею ревностью и упреками за привязанность к иностранцам. Трудно согласиться, чтоб без важных причин Петр решился заточить свою супругу в Суздальский Покровский Девичий монастырь. Царица Евдокия не признала осуждения царя и через несколько недель после пострижения сняла монашеское платье и надела мирское.

Здесь явился Степан Глебов, красавец собой, сострадавший бедствиям царицы; он начал ухаживать за ней, дарил ее парами и соболями; приближенные царицы помогали ему. Только когда началось дело царевича Алексея, царь узнал о Глебове и делал Евдокии с ним очную ставку на генеральном дворе и не пощадил царицу, приказав подтвердить сознание собственноручной подписью.

Покровский монастырь считается неблагонадежным местом ссылки, и Евдокия переводится в Новоладожский монастырь, где под страхом смертной казни с ней запрещается говорить. Ссылка ее в Ладожский монастырь была известна только немногим, и в народе даже говорили, что она сожжена в Петербурге во время пожара на Конюшенном дворе в 1721 году.

В это же время и брат ее, Абрам Феодорович, был привезен в оковах вместе с другими несчастными, прикосновенными к делу царевича, в Петропавловскую крепость, и 9 декабря 1718 года над ним был исполнен смертный приговор.

Лопухин был казнен последним. Гордый брат царицы принял смерть бесстрашно: смело вошел на эшафот, перекрестился и положил голову на плаху. Он все время был верен своим убеждениям и, негодуя на нововведения царя, упорно воздерживался от дел и отстранялся от службы, и отказывался от должностей.

Три года спустя после этих казней Берхгольц еще видел на площади шесты с воткнутыми на них головами.

А. Земцев. Свидание императора Петра II со своей бабкой инокиней Еленой (6 февраля 1728 г.)

После смерти Петра Екатерина I приказала перевезти царицу Евдокию Феодоровну в Шлиссельбург и заточила ее в тесную каморку.

Берхгольц пишет, что в 1725 году, обозревая внутреннее расположение Шлиссельбургской крепости, он приблизился к большой деревянной башне, в которой содержалась Лопухина. «Не знаю, – говорит он, – с намерением или нечаянно вышла она в это время прогуливаться по двору. Увидя меня, она поклонилась и громко говорила, но слов за отдаленностью нельзя было расслышать».

Со вступлением на престол юного Петра II царица была возвращена из ссылки. Трогательно было свидание бабки с внуком; царица заливалась слезами и целый час не могла промолвить слова.

Измученная горем, царица тяготилась придворной жизнью и вскоре переехала в Москву и поселилась там в Вознесенском Девичьем монастыре. При ней был составлен особый двор и назначен гофмейстером Измайлов. Она умерла 62 лет в 1731 году и погребена в этом же монастыре; на гробнице ее следующая надпись:

«1731 года, месяца августа, 27-го числа, преставися раба Божия, государя царя, первого императора Петра Алексеевича, супруга его первая Евдокия Феодоровна, родилась 17… в монахинях Елена».

Такою же несчастною судьбою отличалась в елизаветинское время и Наталья Федоровна Лопухина, бывшая замужем за двоюродным братом Евдокии. Наталья Федоровна – дочь генерала Балк-Полева; по словам современников, она затмевала красотою всех придворных дам и даже возбудила зависть самой царевны Елизаветы.

Толпа поклонников окружала ее; с кем танцевала она, с кем говорила, на кого посмотрела, тот считал себя уже счастливейшим из смертных. Из всех поклонников у нее был один только, который обращал внимание Лопухиной, это – граф Левенвольд; счастливец этот состоял камергером высочайшего двора при Екатерине I. Левенвольд был первым вельможей в свое время, отличался щегольскою одеждою и великолепными праздниками и вел большую картежную игру.

В государственные дела он не вмешивался, но при правительнице Анне Леопольдовне против воли принял участие в важнейших делах; когда Елизавета вступила на престол, в тот же день Левенвольд был заключен в крепость и предан суду; его приговорили к смертной казни, но Елизавета смягчила наказание лишением чинов, орденов, дворянства, имения и ссылкою в Сибирь, куда последовала за ним и его жена Манштейн говорит, что Левенвольд перенес свое несчастие с удивительною твердостью.

Князь Шаховской, которому поручено было отправить его в место ссылки, отзывается иначе:

«Лишь только я вступил в темную и пространную казарму, – говорит он, – вдруг неизвестный мне человек обнял мои колени и, весьма в робком виде, в смущенном духе говорил так тихо, что нельзя было вслушаться в слова его: всклоченные волосы, седая борода, бледное лицо, впалые щеки, оборванная, неопрятная одежда его внушали мне мысль, что это какой-либо мастеровой, содержащийся под арестом. – “Отдалите этого несчастного, – сказал я сопровождавшему меня офицеру, – и проводите меня, где находится бывший граф Левенвольд”. – “Он перед вами”,– отвечал офицер.

Тогда живо представились воображению моему долговременная служба его при дворе, отменная к нему милость монаршая, великолепные палаты его, где он, украшенный всеми орденами, блистал одеждою и удивлял всех пышностью».

По словам Дюка де Лириа, Левенвольд возвысился посредством женщин, едва верил бытию Бога и жертвовал всем для достижения своей цели. Но вместе с тем он был умен, великодушен, благороден в поступках, обходителен и умел придать блеск празднествам императрицы. Левенвольд умер в ссылке в 1758 году.

Со ссылкою в Сибирь Левенвольда негодование и досада овладели сердцем Наталии Лопухиной; она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей. Этого было достаточно; двое приближенных Елизаветы, князь Никита Трубецкой и граф Лесток, ради своих планов стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна! Агенты Лестока – Бергер и Фалькенберг – напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность; Лопухин дал волю языку и понес разный вздор.

Из этого вздора Лесток составил донос или, лучше, мнимое Ботта-Лопухинское дело. Лесток и Трубецкой старались замешать в это дело бывшего австрийского посла при нашем дворе маркиза Ботта д’Адорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить его как главного зачинщика. Концом процесса было присуждение Лопухиных: Степана, Наталию и Ивана бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать.

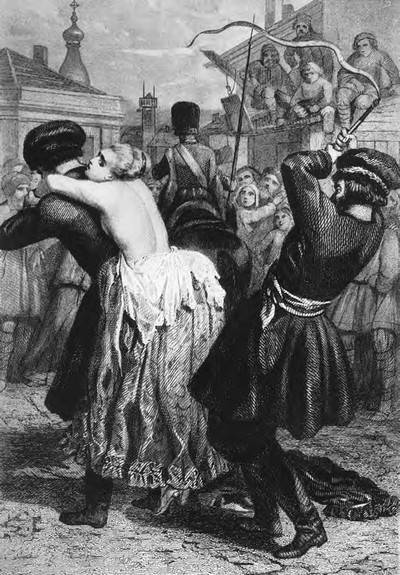

Казнь Лопухиной описывает аббат Шап-Датрош.

Казнь происходила на Васильевском острове, у здания 12 коллегий, где теперь университет. Наталия Федоровна Лопухина пострадала очень от наказания, потому что отбивалась из рук палача. Лишившись части языка, она могла объясняться впоследствии только с теми, кто довольно привык к звукам ее голоса. При казни Лопухиной палач, когда вырвал ей часть языка, громко крикнул, обращаясь с насмешкой к народу: «Купите, дешево продам!»

Наказание кнутом Н. Ф. Лопухиной

В ссылке вместе с мужем и сыном она пробыла восемнадцать лет; возвращена она оттуда в 1762 году императрицею Екатериною II и снова жила в высшем свете, где уже толпа любопытных, а не поклонников окружала ее. Она умерла в 1763 году, за пять лет до смерти Лопухина, из лютеранства перейдя в православие.

В екатерининское время в Бахметьевском переулке, в приходе Успения на Могильцах, стоял дом бригадира Н. А. Сумарокова, приходившегося племянником известному в летописях нашей литературы А. Н. Сумарокову.

Дом этого бригадира отличался всеми затеями прошлого барства и с утра до вечера кишел гостями и многочисленной челядью. Владелец богатых имений в Пензенском и Калужском наместничествах и более 3 тысяч душ крестьян, Сумароков жил каким-то владетельным князьком. Так, отличаясь набожностью, он выходил из дому в церковь с особенною торжественностью, окруженный своим семейством и большой свитой гайдуков, гусаров, лакеев и женской прислуги, сопровождавшей его жену и дочерей. Такие выходы Сумароков совершал из своего дома к церкви св. Николая в Столпах, где погребены многочисленные родственники его фамилии. У Сумарокова был большой хор своих певчих, одетых в богатые парчовые кафтаны; хор этот славился стройностью своего пения; им одно время управлял славный композитор Галуппи.

Род Сумароковых был известен еще в XVI столетии; родоначальником его считается ученый иностранец, «зело искусный в землемерии», происхождением швед.

Из потомков его первый известен комнатный стольник царя Алексея Михайловича, Иван Богданович, отличавшийся необыкновенною силою и охотничьею удалью: он неоднократно вступал в единоборство с рассвирепелым медведем, и раз, когда на охоте царю Алексею Михайловичу угрожала опасность, он в одно мгновение заслонил царя, принял зверя на рогатину и распорол ему живот ножом.

Этот Сумароков носил прозвище Орла – за свою лихость. Во время правления царевны Софьи мятежники, заговорщики против Петра, посадили Сумарокова в казематы в Девичьем монастыре, истязали там пытками, желая склонить его на свою сторону, и, подстрекая тайно убить брата Петра, царя Иоанна, говорили: «Орел, убей ты нам того орла, который часто летает на Воробьевы горы». У царя Иоанна на Воробьевых горах был любимый летний дворец, который он очень любил и часто живал там.

Измученный пытками, верный присяге, Иван Сумароков не вынес страданий и под истязаниями скончался в одном из застенков Девичьего монастыря.

Меньшой его брат, Панкратий, был вызван впоследствии Петром из каширского имения и записан в «потешные». По преданию, Панкратий был такой же красавец, как и его брат, и не было той красавицы на Москве, которая не сходила бы с ума от любви к нему.

Женитьба последнего отличалась романическою подкладкой: он увез у богатого и гордого боярина Зиновьева единственную его дочь-красавицу. На этот увоз сам царь посмотрел вначале грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрачных, простил их и вдобавок еще подарил им богатые пензенские вотчины.

Когда родился сын у Сумарокова, Петр, то он уже не числился в «потешных», а был по документам стряпчим с ключом. Петр Панкратьевич Сумароков с самого младенчества был облагодетельствован царем – Петр Великий сам крестил его и пожаловал ему на зубок тысячу душ. Он служил в гражданской службе и умер действительным тайным советником.

Крестник царя, Петр Панкратьевич, жил в своих богатых имениях по-барски; он был женат на П. И. Приклонской, у него было три сына и четыре дочери. При разделе их богатое имение отца распалось на семь частей и потом пошло дробиться до бесконечности. Над потомками его тяготел какой-то несчастный фатум.

Две его дочери были очень несчастливы в замужестве. Муж одной из них был в свое время известный всей Москве скряга, которого родной брат жены его, Александр Петрович, заклеймил именем Кащея и осмеивал в своих комедиях и сатирических песнях, нанимая фабричных петь эти песни под его окнами. Муж другой был тоже крайне недобросовестный человек. Две другие дочери также были очень несчастливы, и одна из них с горя даже помешалась.

Но особенно преследовала судьба потомков старшего сына, Василия. Сам он еще пользовался почетом и хорошим достатком; чин его был генеральский, и занимал он должность президента Московской Берг-коллегии. По делам службы он жил постоянно в Москве и имениями занимался мало, поручив управлять ими ловкому и хитрому мошеннику, при котором соседями, от которых он брал взятки, и было отрезано имение по частям при генеральном размежевании.

В то время, по рассказам, отрезку земли от прежнего владельца делали очень нехитро, закормив и задарив землемера. Помнившие генеральное размежевание описывали его так: выедет, бывало, богатый помещик в поле вместе с землемерами, в длинной линейке в шесть лошадей, с двумя форейторами да с вершниками в охотничьих кафтанах, и едет он вокруг своей дачи по смежным землям, которые задумалось ему захватить. Остановится где надо. Народ и смежные владельцы собраны. Землемер и закричит: «Слушайте, господа и народ православный, вот эта вся земля, по которой мы едем, принадлежит этому владельцу», т. е. тому, с кем он сидит. «Помилуйте, батюшка! – плачут крестьяне, – эта земля исстари наша или такого-то помещика». – «Вздор! – закричит землемер, – это неправильно, я вижу по писцовым книгам, что земля принадлежит ему, и, как мне закон велит, так я отрежу». Бедный человек, у которого отрезали землю, идет домой и кулаком утирает слезы, а богатый, на той же меже с землемером и своими приспешниками, задает пир горой. Часто случалось, что какой-нибудь сильный вельможа, отрезавший землю у бедняка, дарил землемеру за это только какого-нибудь иноходца или немудреного рысачка своего завода.

У этого Василия Сумарокова был сын Платон, служивший в Межевой канцелярии; последний был пристрастен к крепким напиткам и впоследствии сошел с ума; в числе его пяти детей известен по своей печальной судьбе Панкратий Платонович, поэт и издатель многих журналов в свое время. Панкратий Сумароков до двенадцати лет жил в деревне, потом был взят в Москву, в дом своего родственника, генерал-майора И. И. Юшкова, проживавшего в приходе Флора и Лавра на Мясницкой улице; здесь он получил блистательное образование с полным знанием нескольких языков. Когда ему исполнилось 18 лет, его отвезли в Петербург и записали в Конный гвардейский полк; через год он был уже корнетом гвардии, что в те времена составляло огромный шаг; через два года после того в Петербурге разнесся слух, что гвардейские офицеры подделывают ассигнации; слух этот возник вследствие обыска, сделанного в квартирах трех офицеров. Фальшивых ассигнаций при обыске не было найдено, но один из них признался в сбыте фальшивой бумажки.

Наряженная военно-судная комиссия нашла, что это не была подделка ассигнаций, а простой рисунок бумажки, набросанный пером на обыкновенной почтовой бумаге. Началось разбирательство, и вот подробности этого дела. Сумароков сидел больной дома и скуку развлекал рисованием копии с гравюры пером, в это время пришел к нему товарищ по полку, Куницкий, и долго любовался его мастерской работой, наконец сказал:

– Что за страсть марать бумагу и портить глаза?

Между тем как они разговаривали, вошел человек просить денег на покупку провизии. Сумароков достал бумажник, в котором было несколько ассигнаций, и дал ему одну из них.

– Вот, – сказал Куницкий, – если бы ты рисовал ассигнации, тогда бы ты точно придавал цену бумаге, и я бы согласился, что ты делаешь дело. Впрочем, я готов биться об заклад, что, несмотря на все твое искусство в рисовании, у тебя недостанет искусства нарисовать ассигнацию.

– Похожее на ассигнацию сделать легко, – сказал Сумароков, взял ассигнацию и принялся ее срисовывать, желая доказать своему товарищу, что это не так мудрено для него, как он думает.

Роковая ассигнация была готова. На дворе стало смеркаться. Куницкий зашел опять к Сумарокову, и тот показал ему нарисованную им ассигнацию.

– Неужели это ты нарисовал? – спросил Куницкий, подойдя к окну и рассматривая подделку. – Натурально, очень натурально, признаюсь, я от тебя не ожидал этого, и теперь согласен, что ты большой мастер рисовать.

– Подай же ее назад, – сказал Сумароков, – я сейчас велю зажечь свечку, и мы сожжем ее.

– Нет, братец, позволь мне ее рассмотреть получше на дворе: там светлее, я здесь хорошо не вижу, – и, не дожидаясь ответа, Куницкий вышел из комнаты.

Проходит десять минут – он не возвращается; Сумарокова начинает брать беспокойство. Он посылает человека на двор поискать Куницкого. Проходит час, Куницкого нет. Сумароков приходит в отчаяние; наконец, часа через два является Куницкий, завернутый в лисий мех. Сумароков спрашивает, где он взял эту обновку.

– Не правду ли я говорил, – говорит Куницкий, – что гораздо выгоднее рисовать ассигнации, чем картинки?

Тут он рассказал, что был в Гостином дворе, где, купив лисий мех, воспользовался темнотою лавки и отдал за него ассигнацию, которая была нарисована совсем не для такого употребления. Легко себе представить испуг Сумарокова: он бранил товарища, просил его, чтобы он указал ему лавку, в которой он обманул купца, но товарищ, наскучив его упреками, ушел, сказав, что это все пустяки и об этом не надо думать.

На другой день пришел к Сумарокову другой его товарищ, Ромберг. Сумароков рассказал ему, как было все дело, и пошел вместе с ним к Куницкому, чтоб уговорить его идти выкупить ассигнацию.

Но Куницкий боялся показаться купцу и сказал, что он положительно отказывается его отыскать, так как за ночною темнотою наверно не может отыскать лавку.

Несколько дней прошло в нерешимости и беспокойстве; но, наконец, беспечность юности и время уменьшили первый ужас. Тайна осталась между троими, и, казалось, в самом деле нельзя было опасаться, чтобы она когда-либо открылась.

Купец, продавший мех Куницкому, тотчас по выходе его, запер лавку, и ассигнация, которую он положил в ящик, осталась наверху прочих денег, полученных им во время торговли того дня.

Темнота не позволила ему хорошенько рассмотреть бумажку, но на другой день он ее узнал. Лицо последнего покупщика у него хорошо врезалось в памяти. Недели через две после этого происшествия Куницкий раз очень спокойно шел по улице; вдруг на повороте, выйдя из-за угла, столкнулся нос с носом с обманутым им купцом. Тот останавливается, всматривается, узнает его, кричит: «Караул!» Куницкий струсил и пускается в бегство; его схватывают, спрашивают, кто он, и ведут к Михельсону, который в то время командовал полком.

Там он во всем признался. Посылают за Ромбергом и Сумароковым, и они подтверждают сказанное им, и их всех троих отправляют на гауптвахту. Судившая их комиссия не взяла в оправдание их молодость и не оправдала их, а приговорила к лишению всех прав состояния и ссылке на жительство в сибирские города: первого – как сбытчика фальшивой ассигнации, другого – как ее рисовальщика, третьего – как укрывателя преступления.

История эта наделала много шума в Петербурге. Местом жительства ссыльных был назначен Тобольск, где в то время был губернатором А. В. Алябьев. Последний взглянул на молодых офицеров не как на преступников, а как на странников, занесенных несчастием в край чужой и далекий; он доставил им полную свободу, а Сумарокову дал возможность заниматься науками и литературой, в которой последний еще в Петербурге делал стихотворные опыты.

При обыске квартиры Сумарокова в числе некоторых его литературных произведений были найдены сатирические стихи на одного из начальствующих лиц – командира полка. Эти-то стихи, как носились тогда слухи, много повредили исходу его дела. Сумароков в Тобольске стал издавать журнал «Иртыш», превратившийся в «Ипокрену»105, и потом «Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную»; она состояла из 12 довольно объемистых книг.

В 1799 году он выпустил первый том своих стихотворений. Но, несмотря на все эти занятия, родина все мечталась невинному изгнаннику. В 1801 году он написал Александру I просительное письмо и получил прощение. Возвратившись в Россию, он поселился в деревне своей в Тульской губернии, где не покидал своих литературных трудов и в 1803 году издавал «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», а в 1804 году начал было издавать с Карамзиным «Вестник Европы», но вскоре занемог и бросил его. Панкратий Сумароков умер в 1814 году, на 49 году от рождения.

Средний сын крестника Петра был известен в летописях нашего театра. Александр Петрович родился в 1718 году в городе Вильманстранде, в Финляндии. Драматические произведения Сумарокова теперь преданы забвению, но было время, когда смотрели на них, как на гениальные произведения.

Александр Петрович Сумароков был горд, раздражителен и самолюбив до крайности; самолюбие его происходило не от пустой самоуверенности в своем таланте, но от успехов, какие он имел тогда на театре, от внимания самой императрицы и от похвал Вольтера.

Трудно обвинять в самолюбии и гордости человека, которому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи.

Он жил в Москве, на Кудринской площади, и часто его видели, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо – Анненская лента.