Полная версия

Полная версияСтарая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы

Поэт Жуковский не любил этих эволюций и уговаривал графа держать собачку на привязи. Как-то долго не видать было его. Блудов пишет ему записочку и пеняет за продолжительное отсутствие. Жуковский отвечает, что заказанное им платье еще не готово и что без этой одежды с принадлежностями он явиться не может. При письме собственноручный рисунок: Жуковский одет рыцарем в шишаке и с забралом, весь в латах и с большим копьем в руке. Все это, чтобы защищать себя от нападений кусающегося врага.

Князь Вяземский говорит про Блудова, что он имел авторское дарование, но до сорока лет и долее не мог решиться ничего написать. Он же упоминает о нем: «Как в литературной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком, так и в государственной он рожден для оппозиции». Слабая сторона его характера была раздражительность и вспыльчивость: в минуту гнева он никого не щадил, но, когда проходил гнев, он уже все забывал и с ласковою улыбкою спешил заговаривать с обруганным. Блудов считался остряком в свое время, и попасться к нему на язычок многие побаивались. Когда на место государственного секретаря Сперанского был назначен Шишков, человек неглупый и почтенный, но вовсе по лености неспособный ни к каким делам, движимый теплым чувством любви к отечеству, он написал несколько манифестов; лучшим из них было известие о потере Москвы. Блудов сказал, что для возбуждения красноречия должно было сгореть Москве.

Когда вышло первое иллюстрированное издание новых басен Крылова, Блудов говорил, что басни вышли «со свиньею и с виньетками». Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления хавроньи в поэзии.

Когда граф Хвостов в своих стихах сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету», Блудов заметил: «Полная биография в нескольких словах; тут в одном стихе – все, чем он гордиться может и стыдиться должен». Когда Шатобриан про друга Блудова, Александра Тургенева, написал: «Граф Тургенев, бывший министр народного просвещения в России, человек всякого рода познаний», Блудов, прочитав эти строки, сказал: «Угораздился же Шатобриан выразить в нескольких словах три неправды и три нелепости: Тургенев не граф, не бывал никогда министром просвещения и далеко не всеведущ».

В «Арзамасском ученом обществе», в этом обществе, посвященном шуткам и пародиям, Блудов носил прозвище «Кассандра», Блудова и Жуковского можно назвать основателями этого Общества; кроме них здесь были все передовые люди того времени. Поводом к основанию Общества арзамасцев послужила статья Блудова «Видение в Арзамасе, издание Общества ученых людей». Также дал мысль об «Арзамасе» Блудову еще и следующий случай.

В то время отправлялся в Арзамас воспитанник Петербургской Академии, живописец Ступин, с тем, чтобы основать там школу живописи. По поводу этого трунили над Ступиным, говоря, что он хочет грубую арзамасскую живопись возвести в искусство и образовать академию. Это и повело к шуточному названию Общества – «Арзамасская академия» и «Арзамасское ученое общество». В уставе этого Общества, написанном в шуточном тоне Блудовым и Жуковским, между прочим сказано было: «По примеру всех других обществ, каждому нововступившему члену «Арзамаса» надлежало было читать похвальную речь своему покойному предшественнику, но все члены нового «Арзамаса» бессмертны, и так, за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и «Академии».

Протоколы составлялись Блудовым и большею частью Жуковским; последний имел необыкновенную способность противопоставлять самые разнородные слова, рифмы и целые фразы одни другим таким образом, что речь его, по-видимому правильная и плавная, составляла совершенную бессмыслицу и самую забавную галиматью. Карамзин об арзамасцах писал из Петербурга к своей жене: «Здесь из мужчин, всех для меня любезнее – арзамасцы: вот истинная русская академия, составленная из людей умных и с талантом! Жаль, что они все в Москве, а не в Арзамасе».

В следующем письме: «Сказать правду, здесь не знаю я ничего умнее арзамасцев: с ними бы жить и умереть».

Члены этого Общества были молодые интеллигентные люди, богатые надеждами, но не карманом. За исключением двух-трех, это все были бедняки. Блудов и Жуковский, как говорит графиня А. Д. Блудова в своих «Воспоминаниях», часто под конец месяца, когда их финансы приходили к концу, хлебали одни щи, которые варил себе Гаврила, слуга и дядька Блудова.

Собрания арзамасцев бывали большею частию у Блудова и Уварова; в начале вечера читалось какое-нибудь серьезное сочинение; разбиралось, критиковалось и затем предлагался веселый ужин, на котором арзамасский гусь и веселые куплеты, эпиграммы, а за неимением их обычная кантата Дашкова, петая всеми вместе, составляли обычную, неизбежную принадлежность ужина.

Из нескольких эпиграмм, написанных Блудовым, вот одна:

Хотите ль, господа, между певцамиУзнать Карамзина отъявленных врагов!Вот комик Шаховской с плачевными стихамиИ вот бледнеющий над рифмами Шишков:Они умом равны: обоих зависть мучит;Но одного сушит она, другого пучит.Шишков был худ; Шаховской толст и неповоротлив.Воейков, описывая многих арзамасцев в своем «Парнасском адрес-календаре», про Блудова говорит: «Д. Н. Блудов, государственный секретарь бога Вкуса, при отделении хороших сочинений от бессмысленных и клеймении сих последних печатью отвержения, находятся на теплых водах для излечения от простудной лихорадки, которую получил он на Липецких водах» (намек на комедию Шаховского).

«Липецкие воды» Шаховского в свое время наделали много толков в литературных кружках. Князь в этой комедии осмеял Жуковского, хотя и невпопад; этим он раздражил всех почитателей Жуковского и Карамзина и лучших литераторов того времени. В печати явилось много эпиграмм и пародий на Шаховского и помещено было письмо с Липецких вод, в котором под видом посетителей вод были выведены все действующие лица из комедии князя Шаховского.

Даже приемы в члены Арзамасского общества одно время не обходились без намеков на литературные труды князя Шаховского. Так, во время приема В. Л. Пушкина в члены Общества, его в одной из приемных комнат С. С. Уварова положили на диван и навалили на него шубы всех прочих членов.

Это намекало на шутливую поэму князя Шаховского «Восхищенные шубы» и значило, что новопринимаемый должен вытерпеть, как первое испытание, «шубное прение», т. е. «преть» под этими «шубами». Второе испытание состояло в том, что, лежа под ними, он должен был выслушать чтение целой французской трагедии какого-то француза, петербургского автора, которую и читал сам автор.

Потом с завязанными глазами водили его с лестницы на лестницу и приводили в комнату, которая была перед самым кабинетом. Кабинет, в котором было заседание и где были собраны члены, был ярко освещен, а эта комната оставалась темною и отделялась от него аркою с оранжевою огневою занавескою. Здесь развязывали ему глаза – и ему представлялось посредине чучело, огромное, безобразное, висевшее на вешалке для платья, покрытое простынею.

В. Л. Пушкину объяснили, что это чудовище означает дурной вкус; подали ему лук и стрелы и велели поразить чудовище. Пушкин, как мы выше говорили, был человек очень тучный, с большим подбородком, подагрик и вечно страдающий одышкой; он натянул лук, пустил стрелу и упал, потому что за простыней был скрыт мальчик, который в ту же минуту выстрелил в него из пистолета холостым зарядом и повалил чучело! Потом Пушкина ввели за занавеску и дали ему в руку эмблему «Арзамаса» – мерзлого арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках во все время, пока ему говорили длинную приветственную речь.

Наконец, ему поднесли серебряную лохань и рукомойник умыть руки и лицо, объясняя, что это прообразует «Липецкие воды, комедию князя Шаховского». Общий титул членов Арзамасского общества было: их превосходительства гении Арзамаса. Этот Пушкин носил в Обществе кличку «Вот». Случилось однажды, что он, отправляясь из Москвы, написал эпиграмму на станционного смотрителя, а его жене мадригал. И то и другое он прислал в Общество – Общество нашло стихи плохими, и Пушкин был разжалован из имени «Вот» в «Вотрушку!» Пушкин очень этим огорчился и прислал другое стихотворение, начинавшееся так:

Что делать! Видно, мне кибитка не Парнас!Но строг, несправедлив ученый Арзамас!Я оскорбил ваш слух; вы оскорбили друга! и проч.Общество, по рассмотрении, послание нашло хорошим, и Пушкину было возвращено прежнее «Вот» и с прибавлением «я вас», т. е. «Вот я вас» – Вергилиево «Quos ego». В. Л. Пушкин был от этого в восхищении.

Так забавлялись в старые годы люди в больших чинах, в важных должностях и немолодые. Никто в то время не считал предосудительным быть веселым и шутливым.

С отъездом графа Блудова в 1818 году советником посольства в Лондон Общество совсем перестало собираться, и только изредка члены его подписывались своими шутливыми именами в письмах друг к другу или под своими литературными статьями.

Мы здесь не касаемся государственной деятельности графа Блудова и не перечисляем всех важных должностей, которые он занимал в течение своей многолетней службы.

У графа Блудова было трое детей: старшая дочь, камер-фрейлина графиня Антуанетта Дмитриевна, известная всему Петербургу своею набожностью, благотворительностью и ярым славянофильством (графиня написала «Воспоминания», частью уже напечатанные); граф Вадим и граф Андрей, долго бывший посланником.

Граф Блудов-отец скончался 19 февраля 1864 года.

ГЛАВА XVIII

Кузнецкий мост. – Прежний «Неглинный Верх». – Церковь Флора и Лавра. – Граф И. А. Воронцов. – Первые лавочки на Кузнецком мосту. – История моста. – Штаты шутов, карликов и пр. – Род Воронцовых-Дашковых. – Помещица Бекетова. – Платон Петрович Бекетов. – Его книжная лавка, типография и издательская деятельность. – Дача Бекетова. – Дом ближнего боярина Мусина-Пушкина. – Граф Платон, ссылка его в Соловецкий монастырь. – Его страшная тюрьма. – Граф Валентин Мусин-Пушкин. – Сын графа, один из первых богачей своего времени. – Графы Брюсы. – Арбат. – Многочисленные ремесленники двора Тишайшего царя. – Цена хлеба в XVII веке. – Курьи ножки. – Арбатские ворота. – Церковь Бориса и Глеба. – Церковь Николы Явленного.

Самый излюбленный и модный пункт Москвы – «Кузнецкий мост» – древний народ московский звал «Неглинным Верхом». С него, прощаясь с Москвою и ее златоглавым Кремлем, в последний раз сматривал путник, отправляясь в дальние лесные пути, в Кострому, в Вологду.

Позднее Неглинный Верх стал у москвичей называться «Кузнецкой горой»; здесь, по преданию, ютился длинный ряд кузниц и убогих изб кузнецов, с их задворками, огородами и т. д.

Гора красою не обладала, вся краса этой горы заключалась только в монастырях: Рождественском, Девичьем и в убогом Варсонофьевском, памятном многими минувшими делами, и в том числе вторичным погребением «страдальцев» Годуновых.

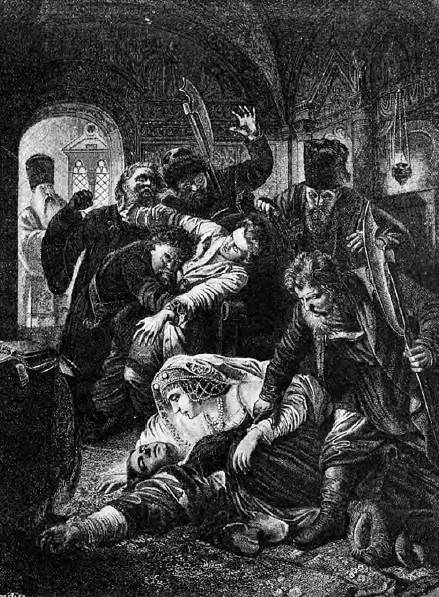

Там было опальное кладбище. Здесь некоторое время покоился прах Бориса Годунова. Тело Годунова, которое сперва было погребено с почестью в Архангельском соборе, где стоят теперь в южном приделе три гробницы: царя Иоанна Грозного, сыновей его – царя Федора и царевича Иоанна, умершего от руки отца в 1562 году.

Борис Годунов был положен близ друга и благодетеля своего, Федора Иоанновича; его тело Лжедмитрием было вырыто в 1606 году из собора и выброшено сквозь нарочно сделанное отверстие, которого следы видны и теперь в Предтеченской церкви, пристроенной к юго-востоку собора.

К. Е. Маковский. Убийство семьи Годуновых

По сказанию современников самозванца, мощи св. царевича Дмитрия тотчас по перенесении их из Углича хотели положить на том самом месте, где была могила Годунова, для чего даже была выкопана яма и выложена камнем; но после происшедших чудес они оставлены снаружи и яма заложена.

По словам тех же современников, тело Бориса Годунова, а также и тела жены и сына его Федора отвезены были без всяких почестей в один из убогих Варсонофьевских монастырей и без молитвы и последних напутствий зарыты в землю.

Труп и самого преемника Годуновых, Лжедмитрия, впоследствии обнаженный, обруганный, отвезен был тоже в Убогий дом, где теперь Покровский монастырь в Москве. По преданию, обезображенный труп московского лжецаря везли в навозной телеге конные стрельцы и толпа народа провожали его с проклятиями и ругательствами.

Телега с трупом не прошла в ворота Убогого дома; мертвеца стащили с телеги и бросили в яму, где хоронили воров, разбойников, казненных, замученных в застенках и умерших в опале.

В то время, когда везли самозванца, стояла ужасная буря, несмотря на то, что это было в мае месяце 1606 года. Такая же буря была и в день встречи самозванца в Кремле.

В течение семи дней, пока труп самозванца лежал в Убогом доме, стояли такие морозы, что поля покрылись снегом и сады все вымерзли. Народное суеверие приписало все это волшебству самозванца: ропот в народе был страшный, и власти присудили труп Лжедмитрия отвезти в подмосковное село Котлы, там сжечь его и пеплом выстрелить из пушки в ту сторону, откуда пришел самозванец.

Т. Вениг. Последние минуты Григория Отрепьева. Самозванец и Баманов в утро 17 мая

Возвращаемся опять к Кузнецкому мосту. Как бы в противоположность монастырям Девичьему, Варсонофьевскому и Рождественскому, стояла в Кузнечном приходе несуществующая теперь церковь Флора и Лавра83; близ нее грозно высился со своими башнями двор «Пушечный»; на этот двор езжали смотреть цари, как лились их пушки.

Таков был Кузнецкий мост в древности, при благоверных царях.

Своей красотой и постройками Кузнецкий мост обязан поселившемуся здесь русскому боярину, графу Ивану Ларионовичу Воронцову; тогда кузнецы здесь замолкли и вся Кузнецкая слобода поступила в его же власть.

Граф на Кузнецкой горе сразу построил шесть каменных домов, на воротах которых в екатерининское время значились №№ 403, 414, 415, 416, 480 и 481. Воронцов при своих домах разбил английские и французские сады, накопал пруды, поставил оранжереи и прочие усадебные постройки; за графом потянулись и другие бояре, жившие тогда в Москве, и к домам Воронцова быстро выстроились дома Бибиковых, Боборыкиных, князей Барятинских, графа Бутурлина, Волынского, пять домов князей Голицыных, четыре дома князей Долгоруких и еще многих других.

А. М. Васнецов. Площадь Ивана Великого в Москве в XVII в.

Незаметно вскоре в боярских домах открылись две немецкие лавочки с разными уборами и туалетными принадлежностями, к которым вскоре примкнул ряд еврейских лавочек, но их вскоре выселили из этой местности.

Впоследствии, уже во время Французской революции, здесь открылось и несколько французских модных лавок с разным заграничным товаром. Тогда говорили: «Ехать на Кузнецкий мост покупать товары», а в екатерининские времена говорили: «Ехать во французские лавки».

Кузнецкий мост был самый аристократический местом Москвы; здесь с утра и до вечера сновали пешеходы и экипажи, здесь были лучшие иностранные магазины и книжные лавки. Еще в XIX столетии на Кузнецком мосту происходили веселые эпизоды карательного полицейского правосудия – и в такие часы сюда стекались толпы народа, чтоб посмотреть, как нарядные барышни в шляпках и шелковых платьях и франты в циммерманах на головах с метлами в руках мели тротуары – такими полицейскими исправительными мерами в то время наказывали нарушителей и нарушительниц общественного благочиния, а также и поклонников алкоголя.

На Кузнецком мосту в старину действительно существовал мост деревянный, но в царствование Елизаветы Петровны был выстроен каменный, «под смотрением архитектуры гезеля Семена Яковлева»; мост этот, по словам старожилов, был преплохой, его сломали гораздо позже нашествия французов.

В старину в Москве все мосты были деревянные – из плотов, которые в весеннее и осеннее время при большой воде разметывались и разбирались. Первый в Москве каменный мост на Москве-реке был начат при царе Михаиле Феодоровиче. В его царствование, в 1643 году, был вызван из Страсбурга палатный мастер Анце Яковсен по прозванию Яган Кристлер с дядею своим, Иваном Яковлевым Кристлером, для постройки через Москву-реку каменного неподвижного моста.

Строение моста продолжалось более сорока лет и окончилось в 1687 году, когда, как мы уже выше говорили, любимец царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, украшал Москву многими памятниками зодчества. Постройку, по преданию, окончил какой-то неизвестный монах. Сооружение моста обошлось правительству чрезвычайно дорого, так что после этого народная мудрость ввела поговорку:

«Дороже каменного моста».

Что же касается до первых каменных домов или палат в Москве, то первую такую поставил себе в 1419 году митрополит Иона; примеру его последовали в 1470 году гость (купец) Таракан и в 1485 боярин Василий Образец и голова Владимиров. В старину в Москве при великих князьях дворы были до того огромные, что делились как уделы, и даже два князя владели одним двором.

Велики были и дворы архиерейские, и монастырские подворья в столице. Кругом дворы огораживались забором, иногда острым тыном или заметом, иные делали каменные или кирпичные ограды, иногда там, где на дворе вся постройка была деревянная. В ограду вело двое и трое, иногда и более ворот, и между ними одни были главные, имевшие у русских некоторого рода символическое значение; они украшались с особенною заботливостью и делались иногда в виде отдельного проездного строения.

У самых ворот строилась караульная избушка, называемая воротнею. При царе Алексее Михайловиче, в 1681 году, приказано было в Кремле, в Китай-городе и Белом городе строить исключительно одни каменные строения и для этого выдавали из приказа Большого дворца хозяевам на постройку кирпич по полтора рубля за тысячу, с рассрочкою на десять лет, а тем, которые не имели средств сооружать каменные постройки, приказано делать вокруг дворов, по крайней мере, каменные ограды.

Форма деревянных домов в старину была четырехугольная; особенность русского двора была та, что дома строились рядом с воротами, а посредине от главных ворот пролегала к жилью дорога. Вместо того, чтобы строить большой дом или делать к нему пристройки, на дворе сооружали несколько жилых строений, которые носили название хором, постройки были жилые, служебные или кладовые; жилые носили наименование избы, горницы, повалуши, сенника.

Изба – было общее название жилого строения. Горница, как показывает самое слово, было строение горнее, или верхнее, надстроенное над нижним, обыкновенно парадное, чистое, светлое, служившее для приема гостей; повалуши в старину служили для хранения вещей; сенником называлась комната холодная, часто надстроенная над конюшнями и амбарами; служила она летним покоем, необходимым во время свадебных обрядов.

В зажиточных домах окна делались большие и малые; первые назывались красными, и в каменных зданиях они были меньше, чем в деревянных. Изнутри окна заслонялись втулками, обитыми красными материями, а с наружной стороны закрывались на ночь железными ставнями, особенно в каменных домах; вместо стекол употребляли чаще слюду; стекло исключительно доставлялось из-за границы, и для окон преимущественно употреблялись цветные.

А. Васнецов. Семиверхая угловая башня Белого города в XVII в.

Внутреннее расположение боярского дома старого времени, как и убранство горниц, было крайне неприхотливое; все стены, кроме капитальных, рубились деревянные, мебель – самая простая: широкие лавки по стенам, постланные у богатых азиатскими коврами, большой дубовый стол, такие же передвижные скамьи, поставец с посудою, кровать с пологом, наконец, выложенная затейливыми изразцами печь с лежанкою, топившаяся из сеней и развалисто выдвигавшаяся на первый план горницы; ни зеркала, ни картины не украшали горниц до половины XVII века; первые зеркала явились в Москве у боярина Артамона Сергеевича Матвеева в 1665 году; картины гравированные и живописные явились тоже в тех же годах.

Признаком довольства дома почиталось обилие пуховиков и подушек. Богатством дома также была и божница или киота с образами, в богатых окладах, с жемчугами и драгоценными каменьями. В старину боярин любил щегольнуть богатством одежд: дорогие одежды означали первостепенных царских вельмож.

Аристократ того времени отличался также множеством челядинцев в доме, также обилием кушаньев и богатством своего погреба, обильными ставленными крепкими медами. У богатого боярина дом всегда был полон бедных дворян-«знакомцев»; если такой боярин выезжал куда-нибудь в гости, то и знакомцы за ним следовали. Домашний штат имел еще сказочника, шута или дурака и затем непременно карлика, который прислуживал ему. Подобные миниатюрные прислужники были даже и у архиереев; так, на картине в «Новом Иерусалиме», писанной по приказу царя и изображающей во весь рост патриарха Никона, окруженного современниками, уцелел для потомства карло-келейник этого иерарха.

К числу домочадцев богатого боярина принадлежал и священник домовой его церкви, или, где ее не было, живший по договору, для пения в самом доме всех церковных служб, кроме обедни. Наконец, на дворе, в прихожих и лакейских всегда ютилось много странников, калек, юродивых и других людей, кормившихся от боярской трапезы.

Москва. Крестовая палата в Кремлевском дворце

Несмотря на то, что такой образ жизни был уничтожен Петром I, но он все-таки с маленькими изменениями существовал еще в допожарную эпоху.

Батюшков, посетивший Москву в 1812 году, говорит про одного из бар, что, войдя в дом его, можно было увидать в прихожей слуг – оборванных, грубых и пьяных, которые от утра до ночи играли в карты.

Комнаты этого барина были без обоев, стулья без подушек, на одной стене – большие портреты в рост царей русских, а напротив – Юдифь, держащая окровавленную голову Олоферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная Клеопатра с большой ехидной на груди – чудесные произведения кисти домашнего маляра. В час обеда на столе стояли щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Сам хозяин сидел в тулупе, хозяйка в салопе; по правую сторону – приходский поп, приходский учитель и шут, а по левую – толпа детей, старуха-нянька, мадам и гувернер из немцев. Большой двор этого барина тоже не отличался чистотой и весь был завален сором и дровами, позади был огород с капустой, редькой и репой, как водилось еще при дедах.

Но не так уже жил в то время бывший царедворец Елизаветы или Екатерины II; в доме такого вельможи было сборное место русского дворянства. Большие залы в большом здании такого барина вмещали по нескольку сот гостей, начиная от вельможи до мелкопоместного дворянина. Праздники и пиршества тянулись по неделям.

К таким богатым домам в Москве принадлежал и дом младшего из братьев Михаила и Романа Воронцовых, графа Ивана Илларионовича (1709–89), бывшего уже к 1760 году генерал-лейтенантом, а в царствование Екатерины II находившегося в отставке и жившего то в Москве, то в тамбовском своем имении.

И. И. Воронцов был женат на дочери известного по своей несчастной судьбе кабинет-министра Волынского; этот брак не увеличил состояния младшего из Воронцовых, человека строгой честности и чуждого всякой сомнительной наживы. Впоследствии, однако, происшедшая от Ивана Илларионовича младшая отрасль графов Воронцовых приобрела весьма значительное состояние, благодаря своему родству с князьями Дашковыми по знаменитой Екатерине Романовне Дашковой, вышедшей замуж за князя Михаила-Кондратия Ивановича Дашкова.

Князья Дашковы84 из Рюриковичей не были знатны, имя их не встречается в русской истории и оно получило известность только через княгиню Екатерину Романовну; но, живя скромно, они копили все более и более, причем накопленное ими не дробилось между размножавшимися наследниками.

Напротив, даже к исходу XVIII века все богатство князей Дашковых сосредоточилось в руках одного владельца, бывшего последним в их роде. Перед смертью князь Дашков завещал все свое имение внучатному брату своему, графу Ивану Илларионовичу Воронцову, получившему в 1807 году от императора Александра I дозволение именоваться потомственно графом Воронцовым-Дашковым.