Полная версия

Полная версияСтарая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы

Отказавшись от театра, он пустился в спекуляцию и сделался фабрикантом (в то время это было в моде) и картофельная мука, патока, глиняная посуда, новые печи, сальные свечи – все было перепродаваемо новым фабрикантом, и, кажется, не без выгод для других.

Кокошкин был два раза женат: в первый раз на дочери сенатора, И. П. Архаровой, и во второй раз – на актрисе; от последнего брака он имел детей. За два года до своей смерти он был разбит параличом и влачил жизнь страдальческую. Он умер в Москве в сентябре 1838 года.

Про Кокошкина ходило множество анекдотов; говорили, что он никогда не читал Шекспира потому, что был отчаянный классик. По рассказам молодых дебютантов и актеров, он учил их сам с голоса, как учат птиц, и потому некоторые из них играли немножко нараспев, подражая голосу учителя. Кокошкин очень любил чтение вслух и декламацию.

Про него А. И. Писарев говорил, что он любил литературу, как средство громко читать. Голос у него был звучный, интонация обдуманная; особенностью его голоса была необыкновенная гибкость. Когда он играл на сцене, то были слышны даже его тихие тоны.

Он требовал от актеров, чтобы они попадали в октаву, или правильнее, в тон. Но игре Кокошкина очень вредила какая-то необыкновенная торжественность на сцене. Внешность Кокошкина была оригинальная: он был очень небольшого роста, в рыжем парике, с большой головой и нарумяненными щеками. Носил он длинные чулки в башмаках с пряжками и атласные короткие штаны (culotte courte) черного, а иногда розового цвета. Он казался олицетворением важности, пафоса и самодовольствия. И. И. Дмитриев, когда был министром юстиции, предложил ему место московского губернского прокурора, но предварительно захотел посоветоваться о нем с его тестем, И. П. Архаровым. «Ох, мой отец, – сказал тот, – велика твоя милость, да малый-то к театру больно привязан!» Дмитриев не посмотрел на это, думая, что театр не помешает делу, и сделал его прокурором. Однако последствия оправдали заключение тестя. Кокошкин не показал стойкости на этом важном месте и недолго занимал его. Назначая его на место прокурора, Дмитриев говорил, что переводчик, передавший верно и хорошо характер Альцеста, должен быть сам человек добросовестный и правдивый.

У Кокошкина была привычка всем говорить: «Мой милый!» Об этом упоминает Аксаков в своих воспоминаниях. Однажды Кокошкин спорил с Писаревым, кто лучше: Расин или Шиллер? Писарев спросил его: «Да читали ли вы Шиллера? Вы прочтите». – «Не читал, милый, – отвечал Кокошкин, – и читать не хочу! Я уж знаю, что Расин лучше!» Потом, взглянувши умилительно на Писарева, прибавил: «Эх, милый Александр Иваныч! Когда я тебя в чем-нибудь обманывал? Поверь же ты мне на слово, что Расин лучше!» Этот анекдот был всем известен.

В начале нынешнего столетия Москва насчитывала более двадцати домашних театров, где играли крепостные люди и сами господа, любители. Из таких театров, как мы выше упоминали, первыми были: два театра графа Шереметева, в Кускове и Останкине, графа Орлова – под Донским, Бутурлина и Мамонова – в Лефортове, на Разгуляе – у Мусина-Пушкина, в Петровском – у Разумовского, у Голицына, у Пашкова – на Моховой, в Люблине, Перове, Архангельском; в Апраксинском Ольгове, помимо этого загородного, был еще театр на Знаменке, у графа.

Последний театр в то время был лучший в Москве, с ложами в три яруса; на нем играли все знаменитости, посещавшие Москву; здесь давалась итальянская опера, на любительских же спектаклях тут игрывали лучшие тогдашние любители: Кокошкин, Яковлев, Гедеонов. В женском персонале появлялась и сама хозяйка дома. Последняя, по словам Благово, никогда не знала своей роли и, подойдя к суфлеру, спрашивала его: «Что?» П. Арапов говорит, что в его время залы княгини З. А. Волконской исключительно оглашались итальянскою музыкою, а театры С. С. Апраксина и Ф. Ф. Кокошкина предпочтительно принадлежали трагедии и высокой комедии.

Пьесы на барских любительских театрах преимущественно исполнялись на французском языке, несмотря на то, что эту моду к иноземному языку осмеяли наши лучшие тогдашние драматурги – Княжнин и Фонвизин, первый в роли Фирюлина, в «Несчастии от кареты», второй – в «Бригадире», в лице глупого бригадирского сынка которого душа, как говорил последний, принадлежала французской короне.

Позднее И. А. Крылов еще злее вывел тогдашнюю столичную и провинциальную галломанию в своих двух комедиях – «Урок дочкам» и «Модная лавка». Вслед за ним пробовал также смеяться в своей комедии и граф Ростопчин над французским языком и полурусским воспитанием значительной части дворянского сословия. Что же касается до барских театров, то их предал полному осмеянию князь Шаховской в своей комедии «Полубарские затеи». После этой пьесы столичные и деревенские меломаны как-то совсем поприутихли и новых домашних оркестров, трупп и балетов уже не учреждали.

ГЛАВА XV

Девичье поле. – Дома вельмож. – Древлехранилище Погодина. – Лубочные картины. – Гулянья на Девичьем поле в екатерининское время. – Случай с полковником Брандтом. – Народный театр. – Дом Макарова, птенца Петра Великого. – Внук Макарова. – «Журнал для милых». – Сотрудницы его. – Позднейшая журнальна. я деятельность Макарова. – Его рассказы о прежнем быте помещиков. – Пути сообщения в старое время, заставы и проч. – Дом князя Никиты Трубецкого. – Характеристика этого вельможи. – Дом Н. П. Архарова. – Московский Сартин. – Сенатор Иван Архаров, брат обер-полицеймейстера. – Архаровский полк. – Розыски. – Анекдоты и рассказы про Архарова.

В екатерининское время у многих наших бар были загородные дома в отдаленных частях Москвы, вошедших впоследствии в состав города. Поблизости от Кремля в старину наши вельможи избирали себе места большею частью на Девичьем поле, около Хамовников, у Крымского брода.

Девичье поле исстари славилось своими народными гуляньями. Цари Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Феодор Алексеевич, отправляясь сюда на богомолье 28 июля, имели обыкновение отсюда встречать крестный ход и для того приезжали сюда иногда еще накануне праздника, останавливаясь в шатрах, раскинутых на поле, бывали в монастыре у малой вечерни, у всенощной, а в самый праздник – и у ранней, и у поздней обедни, и, наконец, кушали в шатрах.

Можно вообразить, сколько тогда бывало шатров на поле и сколько народа, если уже сами цари имели обыкновение здесь проводить праздник. Девичье поле, по преданию, получило свое название оттого, что сюда, на поле, девицы гоняли коров. Более древнее предание гласит, что название это восходит к временам татарского ига, когда москвичи сюда приводили девиц в дань монголам и при отдаче их подносили еще на головах послам молоко и мед в серебряных чашах.

На Девичьем поле стоит огромное здание «Новодевичьего монастыря», строителем которого называют фрязина Алевиза, который в начале XVI столетия кроме этого монастыря построил многие каменные церкви.

В этом монастыре проживал у своей сестры отрекавшийся от престола Борис Годунов. Здесь умоляли его духовенство и бояре принять державу. Этот монастырь, как и Вознесенский, долгое время служил царскою усыпальницею. В нем погребены царевны, дочери царя Алексея Михайловича, Софья и Екатерина; дочь царя Иоанна IV – Анна, затем первая супруга Петра Великого Евдокия Феодоровна, урожденная Лопухина. В «Древней Вифлиофике» сказано, что тело царевны было сперва погребено в Софиевской церкви и уже впоследствии было перенесено в собор. Каменные гробы почивших цариц стоят на помосте храма, над ними устроены из кирпича надгробницы, покрытые суконными и бархатными покровами. В этом монастыре после заговора Щегловитого в 1689 году заключена была сестра императора Петра I, царевна и соправительница София «за известные подыскательства». Но не взирая на бдительность стражи, царевна чуть-чуть не бежала из монастыря; через пять лет София опять успела раздуть пламя мятежа в стрельцах, посягая на жизнь царя. Но бунт был вовремя усмирен царем и крамольные стрельцы повешены перед окнами кельи царевны с челобитными в руках, в которых умоляли ее принять престол. В этом монастыре провела царевна последние дни свои, до конца не оставляя властолюбивых своих замыслов.

В 1808 году умерла в Новодевичьем монастыре столетняя старица, которая помнила царевну и указывала ее келью. В монастыре была игуменья Елпидифория, из фамилии Кропотовых, у которой сохранялся портрет царевны Софьи. Император Павел навещал эту игуменью и жаловал наградами. По рассказам, она также была последней самовидицей жизни царевны в монастыре.

Близ Троицкой дороги, не доезжая села Рахманова, было село Сафрино, некогда принадлежавшее графине Ягужинской. Прежде это была собственность царевны Софьи, точно так же, как и село Сафрино, при берегах Москвы-реки по зимней Рязанской дороге. Тут были богатые плодовые сады, разведенные самою Софьею, а дом Ягужинских был некогда дворцом ее. Впоследствии он был перестроен.

В середине XIX в. помнили еще его: он был с чистыми сенями, расположенными посредине двух больших связей, из коих каждая разделялась на две светлицы.

В Сафрине светлел чистыми водами пруд опальной царевны, богатый рыбою и обсаженный вербами, на которых долго виднелись литеры, означавшие имена царевны и друзей ее. В литерах этих угадывали имена князя Василия Голицына, Семена Кропотова, Ждана Кондырева, Алмаза Иванова, Соковнина и других.

Народная молва передавала, что Сафрино прежде называлось Софьиным же, но что при пожаловании его в поместье имя «Софьино» изменено для каких-то причин.

Известный знаток московской старины А. А. Мартынов отвергает все эти предания, а предполагает, что село Сафрино принадлежало некогда роду дворян Сафариных.

В конце XVIII в. ходила молва73, что под мостом при деревне Голыгиной (на Троицкой же дороге) в каждую полночь жаловались и плакались души Хованских, казненных по домогательству будто бы царевны Софьи в селе Воздвиженском и потом затоптанных в гати под Голыгиной; что долго тени несчастных сына и отца Хованских выходили на Голыгинскую гать, останавливали проезжих и прохожих и требовали свидетельств по суду Божию на князя Василия Голицына и Хитрово. Говаривали, что один из Хованских, кланяясь прохожим, снимал свою отрубленную голову, как шапку. Через несколько лет после того тени Хованских были заменены под Голыгинскою гатью стоном лешего, но теперь нет, кажется, уже и лешего.

На Девичьем поле некогда стоял деревянный дом, знакомый каждому из москвичей; здесь проживал со своими рукописями, автографами и вековыми хартиями профессор Погодин. Им занесено на страницы издававшегося им «Москвитянина» следующее предание о Девичьем поле в день 1 декабря, чтимое в обители ежегодным торжественным всенощным бдением с акафистом, в свидетельство истины этого происшествия.

Рассказ этот Погодин слышал от старика, монастырского священника.

В морозную декабрьскую ночь очередной дьячок спал глубоким сном в сторожке у передних ворот монастыря. Вдруг чудится ему, что кто-то стучит в окно и велит идти благовестить к заутрени.

Он просыпается, выходит на двор, посмотрел на небо: нет, еще слишком рано; идет старик досыпать в сторожку.

Лишь только закрыл глаза, опять будто кто-то толкает его в бок: пора к заутрени. Очнулся – вышел в другой раз; смотрит опять на небо – нет, все еще рано. Ворча, опять уходит старик спать. – «Ступай благовестить», – в третий раз раздается у него в ушах, когда он едва уснул.

Дьячок вскочил испуганный; досада его взяла. «Ударю в колокол, – подумал он, – не стану смотреть на звезды; нужды нет, что рано: пускай посердится батько».

Вышел из сторожки и идет он стеною, и видит чрез зубцы, что по монастырю ходят взад и вперед какие-то люди с фонарями и свечами, что к паперти подъехало много пошевней тройками. Видит что-то недоброе. Бежит на колокольню и звонит во все колокола, что ни есть мочи. Раздается гром на все поле. Все в монастыре просыпаются и бегут со всех сторон к церкви узнать, что за тревога, и видят – в задние ворота скачет вон из монастыря что есть духу троек двадцать к Москве-реке. Слышит звон и царь Петр Алексеевич, пировавший в то время на Пречистенке. «Скорее сани! – кричит Петр. – Пошлите за солдатами». Думает царь: «В Девичьем монастыре живет заключенная его сестра – опять нет ли какого стрелецкого заговора?»

Прискакал царь со свитой к монастырю, стучится в ворота, не отпирают. «Ломай ворота!» – командует Петр. Приносят ломы, заступы, топоры, бьют, ломают, кто-то успел перелезть через стену и растолковать испугавшемуся причту, что приехал царь. Ворота отперли. «Что у вас тут деется?» – спрашивает государь.

Илья Репин. Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году. 1879 г.

И все в один голос начинают рассказывать, что к ним приезжали воры, все замки церковные сбиты, двери выломаны, образа, ризы, дорогие вещи собраны были уже в вороха и вынесены на паперть, но дьячок зазвонил тревогу, и воры, не успев покласть добра на воза, испуганные ускакали.

Петр обошел, все осмотрел и, обходя, заметил, что везде на полу, по снегу накапано было множество воску. «Перехватать завтра всех, – говорит он, – кто попадется в кафтане, залитом воском на рынках, площадях, по улицам и привесть ко мне». Приказ исполнен, и на другой день собрано было к нему со всей Москвы множество народа, закапанного воском, в котором по лицам легко уже было зоркому взгляду царя отличить виноватых от невинных. Таким образом грабители были пойманы.

В доме профессора М. П. Погодина было собрание русских древностей в полном объеме: здесь были древнейшие иконы – живописные, литые, резные, из кости, из камня, дерева, шитые; кресты, редчайшие старопечатные славяно-церковные книги, рукописи, монеты, различная утварь, оружие, грамоты и судебные дела древности, автографы, эстампы, лубочные картины, курганные вещи, первые издания и проч.

Много десятков лет тому назад Москва была богата такими музеями и имела многие частные собрания. Так, П. Ф. Карабанов собрал превосходную коллекцию, как бы служившую дополнением к древностям и редкостям Оружейной палаты: в нее вошли собрания А. В. Олсуфьева, П. П. Бекетова и Ф. В. Каржавина. В числе его редкостей у него было единственное собрание русских портретов и монет царского периода; последних также было весьма значительно и у А. Д. Черткова, гг. Раковых и С. Г. Строганова, профессора Буазе, графа Мусина-Пушкина, Бекетова, князя В. Д. Голицына, грека Зосимы, Шестынина, Нечаева, Головина, Макарова, Писарева, Шпревица (преимущественно восточная монета, описанная Френом). Собиратели монет для продажи были: гг. Лухманов, Шухов, Шульгин, Бардин, Волков. Большая часть таких нумизматических сокровищ уничтожена и вовсе теперь не существует.

Так, собрания профессора Буазе и Мусина-Пушкина сгорели в 1812 году в Москве, из последней коллекции целы посейчас только две монеты: тогда единственный Ярославлев рубль, в слитке, поднесенный владельцем Академии Наук, да гривна золотая, поднесенная им Александру I, хранящаяся, кажется, теперь в Императорском Эрмитаже.

Из торговцев монетами был знаменит торговавший прежде в Москве, а потом в двадцатых годах в Петербурге по Перинной линии Е. С. Петров.

Для примера, как ценились тогда русские монеты, приведем цены из имеющейся у нас рукописной тетрадки нумизмата 1830 года. Так, серебряная полуполтина царя Алексея Михайловича была куплена за 125 руб. Золотой с надписью «Российский рублевик» 1710 года – за 400 руб.; медные платы, привезенные П. П. Свиньиным из Екатеринбурга, были проданы графу Ф. А. Толстому по 150 руб. за штуку. Маленькая серебряная монета Владимира была куплена у нумизмата Келлера за 400 руб. собирателем С. Еремеевым; монета эта была найдена в 1823 году в Ростовском уезде. Последний также купил пятикопеечник 1723 года с изображением всадника за 500 руб.

С этим пятикопеечником случилась неожиданная история: желая сделать его доступным всем собирателям, Еремеев отдал его граверу, снять с него снимок на меди. В то самое время, когда гравер нес к владельцу доску, пятикопеечник был им потерян. Тщетны были все поиски: доска Еремеевым была пожертвована в Московское Историческое общество, где к трудам его и был приложен снимок с этого пятикопеечника Также весьма дорого ценился в тридцатых годах четвертак Иоанна Антоновича, считавшийся величайшею редкостью; за него было заплачено в то время 800 руб. ассигнациями.

Собрания по части древней русской иконописи были: Г. Т. Молошникова, И. В. Стрелкова, графа С. Г. Строганова (к нему поступило впоследствии бывшее Папуринское), А. А. Рахманова, С. Н. Тихомирова. Из древних рукописей богатейшая была у И. Н. Царского, князя М. А. Оболенского, И. А. Гусева (впоследствии перешедшая к К. Т. Солдатенкову), А. И. Лобанова, Г. И. Романова. Старопечатных книг много было у И. Н. Царского, А. А. Рахманова, В. М. Ундольского. Огромное и единственное в Европе прежде Голицынское собрание рисунков и эстампов первейших мастеров было у князя И. А. Долгорукова; собрание драгоценных эстампов – у Н. Д. Иванчино-Писарева (последний купил также значительную часть коллекций Власова), затем Д. А. Ровинского, Маковского, Новосильцева. Последние собиратели не брезгали и лубочными московскими картинами.

По московским преданиям, резчики лубочных картин жили прежде у Успения в печатниках. Знаменитая московская лубочная печатница Ахметьева, основанная в половине XVIII века, существовала около ста лет у Спаса в Спасской, за Сухаревой башней, переходя от одного хозяина к другому. Говорят, что Ахметьев получил свое заведение в приданое за своею невестою. У него работали в печатнице на двадцати станах. При старике доски вырезались в заведении. Подлинники, или «истинники», буквально переносились резчиками с одной доски на другую и отличались верностию копировки. Когда же вступила в управление Ахметьевскою печатницею Татьяна Афанасьевна, то истинники раздавались по деревням и там уже правильная резьба на дереве обратилась в кустарное грубое ремесло. Резчики начали своевольно отступать от истинников, и вместо русского народного платья появились на «персонах» наряды немецкие.

Вместе с изуродованием персон начали портить и тексты народных сказок. Все отпечатанные листы из Ахметьевской печатни отдавались по деревням. Раскраска преимущественно производилась четырьмя главными цветами: красным, желтым, синим и голубым.

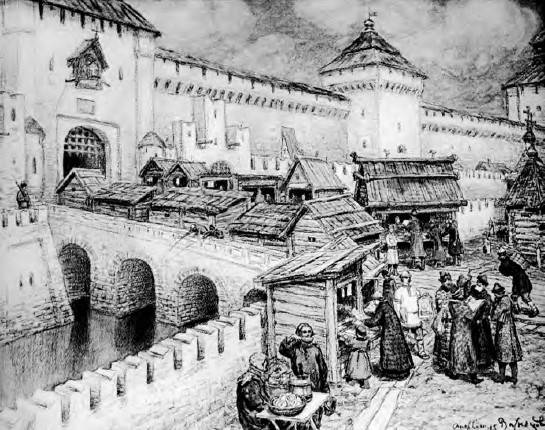

Но никто в Москве лучше не умел раскрашивать картин, как известная старушка Федосья Семеновна с сыном. Старые лубочные картины теперь очень редки. Средоточием продажи лубочных изданий всегда была Москва; продавались они в старину у Спасского моста, близ старого бастиона; около них всегда толпилась масса народа. Здесь сидели наши народные слепцы, распевавшие Лазаря и Алексея Божьего человека. От Спасского моста они перешли к ограде Казанского собора. Здесь застал их 1812 год. После этого их согнали к Холщовому ряду, и после вытеснили в Квасной ряд. Временные выставки лубочных произведений бывали на Смоленском рынке и у Сухаревой башни по воскресеньям.

Во время пожара 1812 года погибло много народных источников, драгоценных по изобретению и по тексту. И теперь уже не встретишься ни с «Ершом», ни с «Бовою», ни с «Аникою», ни с «Мышами, погребающими кота» или с «Веселою Масленицею».

В царствование Екатерины II, летом, в каждый праздник и каждое воскресенье на Девичьем поле было общественное многолюдное гулянье людей высшего круга. Особенно здесь торжественно праздновался день 13 мая. На поле щеголи екатерининских времен имели обычай ездить верхом для прогулок. «Под Девичье» считалось за самое лучшее и блистательнейшее гулянье.

Жихарев рассказывает, что в его время в 1803 году на таких гуляньях в Москве обращала внимание карета какого-то Павлова, голубая с позолоченными колесами и рессорами, соловые лошади с широкими проточинами и с гривами по колена, в бархатной пунцовой, с золотым набором, сбруе. Коренные, как львы, развязаны на позолоченных цепях, а подручная беспрестанно на курбетах. Из кавалькад лучшие были графа Орлова-Чесменского, графа П. И. Салтыкова, Поливанова и других. Гуляние под Девичьим особенно многолюдно было о Пасхе. Тогда карет и кавалькад счета не было. По случаю гулянья под Девичьим во всех барских домах, находящихся на Пречистенке, назначаемы были большие вечера и балы. На Девичьем назначались в то время тоже парады для войск.

А. Васнецов. Книжные лавки на Спасском мосту в XVII в.

На одном из таких плац-парадов еще в павловское время, вскоре после приезда императора в Москву для коронации произошел следующий случай. В последний год царствования императрицы был выпущен из Конной гвардии поручик Брандт премьер-майором в Астраханский гренадерский, впоследствии Архаровский, полк. Брандт был молодой человек вспыльчивого характера. Вечером он получил записку, содержавшую приказ от экзерцирмейстера полковника Н, чтобы на другой день в 8 часов представить полк на Девичьем поле; Брандт дошел до Зубова, остановился и ожидал, чтобы на Спасской башне ударило 8 часов.

Едва пробило, как Брандт вступил на плац-парад, где уже экзерцирмейстер прохаживался. Брандт подошел к нему с рапортом. «Ты опоздал…» – сказал полковник. – «По записке вашей, – отвечал Брандт, – я привел полк в 8 часов». – «Неправда, я приказал быть в 7 часов». – «Записка ваша при мне». – «Покажи». Брандт подал. Прочитав записку, экзерцирмейстер разорвал ее в куски. Это взорвало Брандта. «Зачем ты ее изорвал, – сказал он, – грамоте не знаешь, вместо 7 написал 8 и теперь меня обвинить хочешь!». – «Тише, молодец!» – и, в запальчивости своей, экзерцирмейстер произнес неприличное слово насчет прежнего, при Екатерине, порядка вещей. Но он не успел еще договорить, как пощечина была уже на щеке его. По команде дошло это происшествие до государя. Брандт был разжалован в солдаты и во все время коронации оставался рядовым в Архаровском полку.

А. Рябушкин. Масляничное гулянье на Девичьем поле

За две недели до отъезда императора в Петербург приезжает в полк фельдъегерь с повелением представить императору рядового Брандта. Брандт введен был в кабинет императора, стал у дверей во фронт и твердым голосом произнес: «Здравия желаю вашему императорскому величеству!» Государь подошел к нему и сказал:

«У Царя Небесного нет правосудия без милосердия, и у царя земного быть не должно. Вы поступили против субординации, я вынужден был вас наказать, но вы, как благородный человек, защищали вашу императрицу. Поцелуемтесь, господин полковник».

На Девичьем поле в 1769, 70 и 71 годах был открыт первый казенный народный театр; в нем давались представления бесплатно по воскресным, праздничным и викториальным дням. На содержание театра, на наем комедиантов и музыкантов определено было отпускать на каждый год по 300 рублей из подлежащих до московской полиции доходов.

Содержать этот театр и давать представления обязался уволенный от дел бывшей Московской гоф-интендантской конторы канцелярист Илья Скорняков, и это обязательство исполнял три года в летнее время, начиная с недели после Святой и до осени, до Покрова дня. Представления были: «комедиянские-увеселительные» интермедии и курьезные шпрынгмейстерские действия. Представления начинались в 3 часа и оканчивались в 6 часов; «позывку» же для собирания народа музыкантам на трубах или валторнах было приказано начинать в начале первого часа. С появлением в Москве моровой язвы спектакли на Девичьем поле прекратились и, как видно из дела Московской управы благочиния 1769 года, за № 4,115, более уже не возобновлялись.

А. Васнецов. Книжная лавочка. 1870-е гг.

В екатерининское время Девичье поле от слободы до монастыря не было так широко, как нынче; в его поймах стояли не фабрики, не сады господские, но огороды монастырские и рощи.

Гул колоколов с церквей московских сладко пел по этим рощам; но сладок ли он был для заключенных вместе с царевной Софьей в ограде монастырской? На Остоженке, подле церкви Успения, почти на Буйвище (кладбище) жил Козьма Макаров, старший письмоводитель канцелярии Петра. Светлый домик Макарова прямо смотрел на Девичий монастырь, и говорили в то время, что сам хозяин должен был смотреть только на поле к монастырю. Император нередко бывал в этом домике, он грустил здесь и говорил о строптивой сестре своей Софье. Хозяин этого домика погребен в церкви Успения; над ним долго стоял его родовой образ св. Харлампия.