Полная версия:

Великая оболганная война

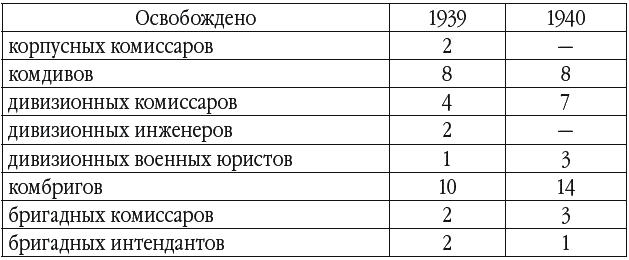

Однако и эти цифры, скорее всего, следует считать завышенными, поскольку освобождение ранее арестованных офицеров продолжалось и в дальнейшем. Так, в течение 1940 года были освобождены:

комдивы Васенцович В.К., Ворожейкин Г.А., Кауфельдт Ф.П., Магон Э.Я., Покус Я.З., Рокоссовский К.К., Тальковский А.А., Туржанский А.А.;

дивизионные комиссары Бычков И.В., Вейнерович И.М., Князев С.И., Любимов В.Н., Мальцев И.С., Сафронов И.В., Усатенко А.В.;

дивизионные военные юристы Кузнецов Н.М., Оганджанян Г.И., Субоцкий Л.М.;

комбриги Адамсон Я.С., Белошниченко К.Р., Григорьев Н.И., Грудяев П.И., Дзенит Я.П., Жабин Н.И., Корчиц В.В., Медянский М.С., Мозолевский В.А., Подшивалов В.И., Стельмах Г.Д., Трубников К.П., Фесенко П.Г., Штоль Ю.М.;

бригадные комиссары Бирюков Н.Ф., Гурковский А.Н., Чёрный Г.С.;

бригадный интендант Александров Г.В.

флагман 1-го ранга Векман А.К.;

инженер-флагман 2-го ранга Берг А.И.[123]

При этом, если брать высший командно-начальствующий состав, выясняется, что по сравнению с 1939-м годом в 1940 году процесс восстановления репрессированных кадров шёл даже более интенсивно[124]:

О том, что далеко не все уволенные из Красной Армии офицеры были расстреляны, красноречиво свидетельствует и количество рассмотренных комиссией Щаденко жалоб, ходатайств и заявлений – около 30 тысяч. Чтобы иметь возможность подать жалобу, надо оставаться в числе живых.

Репрессии и численность офицеров

Как соотносится количество вычищенных из Красной Армии с общей численностью комсостава? Действительно ли в результате чистки был утрачен весь тогдашний советский офицерский корпус или хотя бы его половина?

В приведённых выше двух справках постоянно указывается процент, который составляют уволенные из армии от списочной численности командно-начальствующего состава, причём процент этот достаточно скромен.

Откуда же взялась нехватка командных кадров перед войной, на которую так любят ссылаться обличители Сталина? Дело в том, что в это время по вполне понятным причинам численность Красной Армии резко увеличивалась. При этом создавались десятки тысяч новых офицерских должностей, которые необходимо было заполнить. Так, если в выступлении на февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК ВКП(б) К.Е. Ворошилов сообщил, что «армия располагает по штату 206 тысячами человек начальствующего состава»[125], то к 15 июня 1941 года общая численность командного и начальствующего состава (без политсостава, ВВС, ВМФ и НКВД) составляла по списку 439 143 человека, или 85,2 % к штату[126].

Чтобы проиллюстрировать, какими темпами происходил рост советских Вооружённых сил и как заполнялись вакантные офицерские должности, приведу ещё один документ[127]:

СПРАВКА

об увольнении из РККА и укомплектовании комначсоставом

I. УВОЛЬНЕНИЕ (без морских сил)

I. Уволено из РККА за 1937 г. по 09.08.38 г.

комначсостава 20 643 13 198

из них арестовано 5 811 4 761

II. УКОМПЛЕКТОВАНИЕ

1. Некомплект комначсостава на 1.1.1938 составлял – 39 100

2. Потребность по оргмероприятиям 1938 г. – 33 900

Итого: – 73 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ:

1. Выделяется для подготовки лётнабов – 2 600

2. На формирование округов и военкоматов – 5 000

3. На укомплектование должностей помощников – 15 000

4. На расширение военно-учебных заведений – 16 700

5. На замещение должностей увольняемых в 1938 г. – 25 700

6. На организацию дивизионных школ – 3 416

7. На покрытие потребности по оргмероприятиям 1939 г. – 25 000

8. На замещение убыли, ожидаемой в 1939 г. – 25 000

9. На усиление Краснознамённого

Дальневосточного фронта – 7 000

Итого: – 125 416

Общая потребность в комначсоставе в 1938–39 гг. составляет – 198 416 чел.

Эта потребность в кадрах будет покрыта:

а) по 1938 году:

1. Из военных училищ выпущено – 8 278 чел.

2. Подготовлено из младшего комначсостава – 9 751 чел.

3. Дополнительно готовится из младшего комначсостава

с июня 1938 г. – 17 000 чел.

с августа 1938 г. – 60 000 чел.

4. Намечено призвать из запаса – 30 000 чел.

5. Намечено задержать в армии одногодичников и двухгодичников – 5 000 чел.

Итого по 1938 г. – 130 000 чел.

б) по 1939 году (за 1-е полугодие)

1. Выпустить досрочно из военных училищ – 13 000 чел.

2. Подготовить из младшего комначсостава – 60 000 чел.

Итого: – 73 000 чел.

Все эти мероприятия дают накопление кадров в 1938 г. и в первом полугодии 1939 г. – 203 000 чел., коими полностью покрывается некомплект комначсостава РККА.

III. УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАСНОЗНАМЁННОГО ФРОНТА

1. Некомплект по ДКФ составляет 6 500 чел.

2. На покрытие этого некомплекта Военсовет ДКФ просил выделить 3 000 чел.

3. Выделяется на покрытие некомплекта ДКФ 6 500, или 100 % потребности. Текущая убыль по ДКФ (увольнение, аресты и др.) будет покрываться незамедлительно.

« августа 1938 г.

Е. Щаденко

«Гениальные полководцы»

Таким образом, в количественном отношении влияние репрессий на командный и начальствующий состав РККА оказывается весьма незначительным, а образовавшийся некомплект был вызван резким увеличением численности армии. Но, может быть, имело место ухудшение качественного состава офицерского корпуса? По мнению того же Волкогонова:

«Следствием кровавой чистки явилось резкое снижение интеллектуального потенциала в армии и на флоте. К началу 1951 года лишь 7,1 % командно-начальствующего состава имели высшее военное образование, 55,9 % – среднее, 24,6 % – ускоренное образование (курсы) и 12,4 % командиров и политработников не имели военного образования»[128].

То, что в результате репрессий якобы произошло катастрофическое снижение уровня подготовки командных кадров, – одна из незыблемых аксиом обличителей сталинизма. Тем не менее, если от кликушества перейти к фактам, картина оказывается совсем другой:

«Репрессии не наложили да и не могли наложить из-за незначительности их масштабов по сравнению с общей массой офицерского корпуса видимого отпечатка на образовательный уровень. Некоторое падение доли офицеров, имеющих среднее военное образование в 1938–1939 гг. объясняется не репрессиями, а значительным притоком в армию офицеров из запаса, из сверхсрочников и особенно офицеров, окончивших курсы младших лейтенантов. В то же время в предвоенные годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению процента офицеров, имеющих академическое образование. В 1941 году этот процент был наивысшим за весь межвоенный период и равнялся 7,1 %. До репрессий, в 1936 году эта цифра составляла 6,6. Проведённые расчёты показывают, что в период репрессий наблюдался устойчивый рост количества начсостава, имеющего среднее и высшее военное образование. Так, академическое образование в 1936 году имело 13 тыс. лиц начсостава, в 1939 году – после фактического окончания репрессий – 23 тыс., в 1941 году – 28 тыс. офицеров. Военное образование в объёме военной школы имело соответственно 125,156 и 206 тыс. военнослужащих»[129].

Из публикации в публикацию кочует история о 225 безграмотных командирах полков, запущенная в оборот небезызвестным В.А. Анфиловым: «Последняя проверка, проведённая инспектором пехоты, – говорил в декабре сорокового года на совещании начальник управления боевой подготовки генерал-лейтенант В. Курдюмов, – показала, что из 225 командиров полков, привлечённых на сбор, только 25 человек оказались окончившими военные училища, остальные 200 человек – это люди, окончившие курсы младших лейтенантов и пришедшие из запаса»[130].

Однако если посмотреть стенограмму состоявшегося 23–31 декабря 1940 года совещания высшего командного и политического состава Красной Армии, то выясняется, что дважды выступивший на нём генерал-лейтенант В.Н. Курдюмов ничего подобного не говорил[131]. Если же взять официальные данные Главного управления кадров Красной Армии, то оказывается, что по состоянию на 1 января 1941 года из 1833 командиров полков 14 % окончили военные академии, 60 % – военные училища и лишь 26 % имели ускоренное военное образование[132].

А как быть с высшим комсоставом? Обличители сталинского произвола не устают публиковать длиннющие мартирологи с перечнями репрессированных комдивов, комкоров, командармов. Однако и здесь нас ожидают весьма интересные открытия:

«Больше всего от репрессий пострадал советский генералитет. Как отразились репрессии на образовательном уровне высшего командного состава? Как ни парадоксально, но объективно его уровень вырос. В первой половине 30-х гг. доля лиц этой категории, имеющих высшее военное образование, колебалась от 30 до 40 %. Перед началом репрессий 29 % имело академическое образование, в 1938 году их было уже 38 %, а в 1941 году 52 % военачальников имело высшее военное образование.

Может быть, это случайность или фальсификация? Нет. Знакомство автора с архивными документами, отчётными данными кадровых органов по арестованным и назначенным вместо них военачальникам свидетельствует о росте академического образования по всем основным должностным группам. Например, в пик репрессий, с 1 мая 1937 года по 15 апреля 1938 года, из 3 арестованных заместителей наркома обороны ни один не имел академического образования, 2 из назначенных его имели. Из командующих войсками округов: арестовано 3 “академика”, назначено – 8; заместители командующих округами: соответственно арестовано 4 с высшим военным образованием, назначено – 6; начальники штабов округов – арестованные не имели академического образования, 4 из 10 назначенных его имели; командиры корпусов – арестовано 12 с высшим военным образованием, назначено 19; начальники штабов корпусов – арестовано 14 “академиков”, назначено 22. И так по всем должностям, за исключением командиров дивизий. 33 арестованных комдива имели академическое образование, а среди назначенных таких было только 27. В целом по высшему командному составу количество назначенных, имеющих высшее военное образование, превышает число арестованных с аналогичным образованием на 45 %.

Таким образом, репрессии не снизили образовательный уровень затронутых ими категорий офицеров, они повлияли на уровень образования старших и средних офицеров, которые выдвигались на вышестоящие должности. Архивные данные свидетельствуют о том, что это были, как правило, наиболее высокоподготовленные командиры»[133].

1928 год. Президент Германии фельдмаршал Гинденбург приветствует группу советских офицеров на манёврах рейхсвера. В строю второй слева – Тухачевский, четвёртый – Уборевич.

Наконец, остаются Тухачевский, Уборевич, Якир и прочие репрессированные «военные гении», по которым начиная с хрущёвских времён пролиты целые реки крокодиловых слёз. Например, в сочинённой Расулом Гамзатовым в 1960–1962 годах конъюнктурной поэме «Люди и тени» этим деятелям посвящены следующие проникновенные строки:

Бойцам запаса посланы повестки,Пехота немцев лезет напролом.Поторопитесь, маршал Тухачевский,Предстать войскам в обличье боевом.Пусть гений ваш опять блеснёт в приказеИ удивит ошеломлённый мир.Федько пусть шлёт к вам офицеров связиИ о делах радирует Якир.Но их, приговорённых к высшей мере,Не воскресить и богу, а покаВ боях невозместимые потериНесут осиротелые войска.В последнее время появилось немало публикаций, дающих представление о полководческих «талантах» безвременно отправленных в мир иной маршалов и командармов. Из них можно особо порекомендовать опубликованные в журнале «Родина» статьи Андрея Смирнова «Большие манёвры»[134] и «Торжество показухи»[135]. А вот что пишет по этому поводу известный историк и публицист В.В.Кожинов:

«Господствует мнение, что в результате репрессий 1937–1938 годов место зрелых и опытных военачальников заняли молодые и неискушённые, и это привело к тяжелейшим поражениям в начале войны. В действительности же на смену погибшим пришли в основном люди того же поколения, но другие – и с иным опытом.

Так, скажем, репрессированные Я.Б. Гамарник, В.М. Примаков, М.Н. Тухачевский, И.Ф. Федько, И.Э. Якир родились в 1893–1897 годах, и в те же самые годы, в 1894–1897-м, родились Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р. Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин. Но первые, исключая одного только Тухачевского, провоевавшего несколько месяцев в качестве подпоручика, не участвовали в Первой мировой войне, а вторые (кроме окончившего школу прапорщиков Толбухина) начали на ней свой боевой путь простыми солдатами.

Далее, первые оказались вскоре после революции на наиболее высоких руководящих постах (хотя им было тогда всего от 21 до 25 лет…) – без сомнения, по “идеологическим”, а не собственно “военным” соображениям, – а вторые, медленно поднимаясь по должностной лестнице, обретали реальное умение управлять войсками. Дабы оценить это, вспомним, что Суворов в 18 лет начал свой воинский путь унтер-офицером (тогда – капралом), а 16-летний Кутузов – прапорщиком, и лишь к сорока года м они “дослужились” до генеральского звания»[136].

Поправка Кожинову – Р.Я. Малиновский родился в 1898 году. Впрочем, если учесть, что будущий маршал 15-летним подростком удрал на фронт и затем прошёл всю 1-ю мировую, полученный им боевой опыт был ничуть не меньшим, чем у старших товарищей.

То, что будущие жертвы репрессий получили свои посты по идеологическим соображениям, хорошо видно, если сравнить время вступления той и другой категории военачальников в партию большевиков:

Разница налицо. Первые, вовремя примкнув к большевикам, получили в революционной круговерти высокие командные посты. Вторые вступать в партию не спешили, в результате их военная карьера развивалась куда медленней. Показательно, что имевший наибольший партийный стаж из перечисленных полководцев Великой Отечественной И.С. Конев, будучи командиром 2-й стрелковой дивизии, на совещании начсостава дивизии весной 1937 года (как раз накануне чистки), говоря о приоритете боевой подготовки по сравнению с политической, бросил «крамольную» фразу: «Если настанет час испытаний, то с чем будем воевать – с винтовкой или с марксизмом?»[137].

«Революционная дисциплина» или разгильдяйство?

Наконец, остановимся ещё на одном моменте. Говоря о негативном влиянии репрессий на боеспособность Красной Армии, различные авторы нередко восхваляют атмосферу, царившую в РККА накануне «большой чистки». Вот что пишут, например, уже упоминавшиеся выше В.Н. Рапопорт и Ю.А. Геллер:

«Не было в той армии серой солдатской скотинки и господ офицеров – как при царе, солдатского и офицерского состава – как сейчас. Были товарищи по оружию – красноармейцы и командиры. Муштру заменили учёбой, шагистику – боевой выучкой. Нижние чины не тянулись перед высшими, да и чинов не было до 1935 г. – одни должности. Уставные формы обращения подразумевали уважение к человеческому достоинству. Получив приказание, отвечали: “Есть”. Расстреляв РККА, ввели холопские “слушаюсь”, “так точно”, “никак нет”. Постеснялись вернуться к таким казарменным перлам, как “рад стараться” и “премного благодарен”, но эффект был тот же.

В РККА даже внешний облик военнослужащих всех рангов нёс в себе что-то благородное и сурово-романтическое. Форма была простая, строгая – и для всех фактически одинаковая»[138].

«Но недоучившемуся бурсаку, рвавшемуся в корифеи всех дел и занятий, никак не могла импонировать РККА, где ещё гнездился революционный дух, давно выветрившийся из партийных и прочих бюрократов. (В Уставе внутренней службы было записано, что следует выполнять все приказания, кроме явно контрреволюционных.)»[139].

Прервём этот восторженный панегирик. Как известно, в своём неуёмном стремлении к переустройству мира революционные мечтатели наделали немало вредных и нелепых глупостей, в том числе и в военной области. С некоторыми из этих глупостей пришлось распрощаться почти сразу, например, с идеей о замене регулярной армии всеобщим вооружением народа. Другие на какое-то время прижились. В частности, введённая приказом Реввоенсовета Республики от 31 января 1922 года форма одежды действительно была практически одинаковой как для командного состава, так и для красноармейцев[140].

Но вот постановлением ЦИК и СНК СССР № 19/2135 от 22 сентября 1935 года в Красной Армии вводятся персональные военные звания, а вскоре приказом наркома обороны СССР № 176 от 3 декабря 1935 года – новое обмундирование и знаки различия. При этом форма одежды командного и начальствующего состава резко отличалась от обмундирования рядовых и младшего комсостава. Ряд признаков позволял сразу отличить командиров от рядовых: знаки различия в петлицах, золотая окантовка петлиц для комсостава, окантовка воротника и манжет гимнастёрки, брюк и пилотки, нарукавные знаки различия, командирское снаряжение (специальный ремень, портупея и т. п.)[141]. Таким образом, Тухачевский, Якир, Уборевич и другие расстрелянные военачальники успели вдоволь покрасоваться в новой форме.

Впрочем, главное не форма, а содержание. Каковы же были боевые качества Красной Армии до «большой чистки»? Посмотрим, что говорят документы. Вопреки любителям революционной романтики, картина оказывается не такой уж благостной:

«…Плохая боевая выучка войск во времена Уборевича и Якира была обусловлена не только низкой квалификацией командиров РККА, но и плохим воинским воспитанием. Об уровне последнего можно судить, например, по коллективному портрету комсостава 110-го стрелкового полка БBО, сделанному комдивом К.П. Подласом в октябре 1936 года: “Млад[шие] держатся со старшими фамильярно, распущенно, отставляет ногу, сидя принимает распоряжение, пререкания… Много рваного обмундирования, грязные, небритые, рваные сапоги и т. д.” (РГВА. Ф.37464. Оп.1.Д.12.Л92). “Небритые, с грязными воротничками” ходили тогда и средние командиры 44-й и 45-й дивизий КВО (РГВА. Ф.37928. Оп.1. Д.269.Л.3; Ф.1417. Оп.1.Д.285.Л.16): ведь так “красные офицеры” воспитывались ещё в курсантские годы… Вот как, к примеру, выглядели в августе 1932 года курсанты Объединённой Белорусской военной школы: резко бросается в глаза слабая строевая выправка”; обмундирование “почти всё лето не стиралось” и “дошло до цвета нефти”. Завидев командира с ромбами в петлицах (то есть по-старорежимному генерала!), “курсанты дневальные… мялись, один почёсывал щеку и вертел головой, не зная, что делать: встать или сидеть” (РГВА. Ф.31983. Оп.2.Д.13.Л.151,171,164,25).

Неприглядно смотрелся при Якире и Уборевиче и младший командир РККА. Неподтянутый, небритый, часто в рваной гимнастёрке, а то и без знаков различия (!), он в принципе не мог быть требовательным, не мог настойчиво отрабатывать с бойцами все детали их подготовки. С таким командиром можно было пререкаться, его можно было величать “балдой” и крыть матом – низкий уровень дисциплины был ещё одним фактором, обусловившим слабую боевую выучку РККА в середине 30-х годов. Впрочем, укреплению дисциплины не способствовала и общая атмосфера “пролетарского государства”. В красноармейце видели не столько солдата, сколько гражданина, “товарища такого-то”. Командира взвода и старшину боец мог критиковать на комсомольском собрании – о какой воинской дисциплине могла идти речь?»[142].

Была ли необходима столь широкомасштабная чистка РККА? К сожалению, немалая доля командиров, подвергшихся в то время политическим преследованиям, пострадала безвинно. Большинство из них вскоре было оправдано и восстановлено в армии. С другой стороны, опасность, созданная для государства военными заговорщиками во главе с Тухачевским, была слишком велика, что и объясняет допущенные «перегибы» при ликвидации заговора.

Глава 3

Миф о кавалерии

Согласно популярному стереотипу, в результате чистки высшего комсостава на смену расстрелянным «военным гениям» пришли безграмотные кавалеристы вроде Ворошилова и Будённого. Эти тупые и недалёкие люди отрицали важность механизации армии, уделяя основное внимание развитию столь милой их сердцу конницы.

Подобный незатейливый сюжет вот уже несколько десятилетий служит излюбленной темой для ёрничающих интеллигентов. Оно и неудивительно. Как справедливо отметил писатель Владимир Войнович: «Наша интеллигенция, во всяком случае, творческая, довольно глупа»[143].

Увы, кроме профессиональных скоморохов, весомую «лепту» в создание и поддержание «кавалерийского» мифа внесли и военные историки. Например, доктор исторических наук В.А. Анфилов:

«Но передовое пробивало себе дорогу. В 1932 г. в Советском Союзе – значительно раньше, чем в Германии, – были сформированы крупные танковые соединения – два механизированных корпуса, а через два года – ещё два. Однако в дальнейшем вместо того, чтобы совершенствовать способы применения танковых войск и развивать их организацию, нарком обороны выступил против создания крупных танковых соединений. В 1934 г. на XVII съезде партии Ворошилов заявил: “Необходимо прежде всего раз и навсегда покончить с вредительскими “теориями” о замене лошади машиной, об “отмирании” лошади” [19]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР. Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922–1933. Неизвестные документы. М., 1992.

2

Там же. С.7.

3

Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. С.89.

4

Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. М., 2001. С.224.

5

Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. С.141.

6

Головин Н.Н. Военные усилия России… С.225.

7

Там же. С.226–227.

8

Оружие победы / Под ред. В.Н. Новикова. Изд. 2-е. М., 1987. С.190.

9

Федосеев С. Танки в Первой мировой войне. Великобритания, Франция, Германия (1916–1918 гг.) // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра… Ноябрь-декабрь 2001. № 11–12. С.44–55.

10

Комментарии С.Нелиповича к «Истории русской армии» А.А. Керсновского // Керсновский А.А. История русской армии в 4 томах. Т.2. М., 1999. С.176.

11

Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX в. М., 1991. С.318–319.

12

Дипломатический словарь в трёх томах. Т.I. М., 1984. С.193–195.

13

По данным Департамента таможенных сборов, в 1913 году в Россию было ввезено сельскохозяйственных машин и орудий на 48,9 млн руб., в том числе кос на 1,4 млн руб., серпов на 43,8 тыс. руб., ножниц для стрижки овец, резаков, заступов, лопат, вил и т. п. на 1,1 млн руб. – Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг, 1917. С.346–349.

14

Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР… С.15.

15

Дипломатический словарь в трёх томах. Т.I. М., 1984. С.252.

16

Антанта и Врангель. Сборник статей. Выпуск 1. М.; Пг., 1923. С.25.

17

Ежегодник Министерства финансов. Выпуск 1914 года. Пг., 1914. С.74–75.

18

Дипломатический словарь в трёх томах. Т.II. М., 1985. С.449.

19

Дипломатический словарь в трёх томах. Т.I. М., 1984. С.252.

20

В 1913 году суммарные доходы (обыкновенные и чрезвычайные) российского бюджета составили 3,43 млрд руб., расходы – 3,38 млрд руб. – Статистический ежегодник России. 1914 г. (год одиннадцатый). СПб., 1915. С.XII–9.