Полная версия:

Великая оболганная война

Хотя данный автор вряд ли симпатизирует сталинскому СССР, основной кузницей немецкого оружия он его не считает, ставя в один ряд с Голландией и Швецией и отдавая явное предпочтение Швейцарии.

Советский меч ковался в Германии

Итак, как мы выяснили, в результате осуществления советско-германских проектов Красная Армия получила квалифицированные кадры лётчиков, танкистов и химиков. Однако этим польза от сотрудничества отнюдь не исчерпывалась.

Когда после прихода Гитлера к власти совместные проекты были свёрнуты, немцы, уезжая, оставили нам немало ценного имущества. В частности, в Липецке:

«Безвозмездно перешедшее во владение УВВС составляет значительную ценность. Помимо возведённых “друзьями” (имеются в виду немцы. – И.П.) строений (4 больших ангара, управление аэродрома, тир, жилые дома, столовая, 11 новых жилых бараков для персонала), “друзья” оставили ряд мастерских, как то: моторную, пулемётно-оружейную, для ремонта самолётов, лабораторию, гараж с полным оборудованием, электростанцию, фотолабораторию и т. д. Кроме этого, 15 самолётов с моторами и запасными частями, 8 фюзеляжей, весь автотранспорт (7 легковых, 10 грузовых машин, 1 автоцистерну, 2 аэросаней), автоматическую телефонную станцию, главный материальный склад с имуществом, оборудованный лазарет, лагерь, аэродром, полигон и пр.»[93].

Всего же, по немецким подсчётам, в Липецке ими было оставлено в безвозмездное пользование советской стороне имущество на сумму в 2,9 млн германских марок[94].

Аналогичная ситуация наблюдалась в Казани:

«Безвозмездно перешедшее во владение УММ имущество, по самым скромным подсчётам, оценивается до миллиона рублей. Состоит оно из переоборудованных и вновь построенных зданий склада огнеприпасов, жилых корпусов, радиолаборатории, караульного помещения, кооператива, холодильника, бензинохранилища на 20 тонн горючего, электростанции, реконструированной водокачки, гаража с компрессорной установкой, мастерских на ходу (сборочная, станочная), … системы центрального отопления, гаража и склада, канализации, тира, благоустроенной мостовой, строительных материалов и пр.»[95].

Благодаря этому сразу же после ухода немцев в Липецке была открыта Высшая лётно-тактическая школа ВВС РККА, а в Казани – Казанские курсы усовершенствования военно-технического состава автобронетанковых войск[96]. В «Томке» в распоряжении РККА остался химический полигон, кроме того, часть имущества пошла на развитие Института химической обороны.

Однако ещё более важным для СССР было сотрудничество с немцами в области разработки современных вооружений. Как отмечал пробывший в Германии 13 месяцев Уборевич:

«Немцы являются для нас единственной пока отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей, притом у армии, в целом ряде вопросов имеющей весьма интересные достижения… Сейчас центр тяжести нам необходимо перенести на использование технических достижений немцев, главным образом в том смысле, чтобы у себя научиться строить и применять новейшие средства борьбы: танки, улучшения в авиации, противотанковые мины, средства связи и т. д. … Немецкие специалисты, в том числе и военного дела, стоят неизмеримо выше нас…»[97].

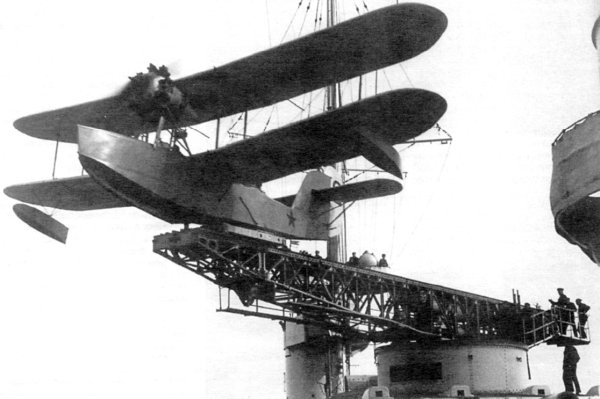

Старт КР-1 с катапульты линкора «Парижская Коммуна»

И действительно, перенять у немцев удалось многое. Так, советские лётчики обучались на основе наставлений и инструкций, разработанных в Липецке. Только в декабре 1932 года немцы передали нам около десятка наставлений по ведению боевых действий в воздухе[98].

В конце 1920-х годов германский авиаконструктор Эрнст Хейнкель по заказу советских ВВС разработал истребитель HD-37, который был принят на вооружение и выпускался в Советском Союзе в 1931–1934 гг. под обозначением И-7, всего был изготовлен 131 экземпляр[99]. Ещё одним самолётом, построенным фирмой Хейнкеля для СССР, стал морской разведчик He-55, получивший у нас обозначение КР-1 и находившийся на вооружении вплоть до 1938 года[100]. Одновременно была изготовлена и катапульта К-3 для его запуска, которую сначала установили на линкоре «Парижская Коммуна», а в 1935 году перенесли на крейсер «Красный Кавказ». В конце 1930-х годов советский флот купил у Хейнкеля ещё две авиационные катапульты типа К-12. Их поставили на крейсерах «Ворошилов» и «Киров». Катапульты предназначались для запуска пришедших на смену КР-1 корабельных разведчиков КОР-1 (Бе-2) отечественного производства[101].

В докладе заместителя начальника Управления по механизации и моторизации РККА И.К.Грязнова Ворошилову от 14 марта 1932 года отмечалось, что ознакомление наших инженеров с материальной частью немецких боевых машин, а также изучение их чертежей и выводов по испытаниям позволили практически использовать германский опыт, и далее перечислялось, что именно из немецких достижений было использовано в советских танках: в Т-28 – подвески танка Круппа, в Т-26, БТ и Т-28 – сварные корпуса немецких танков, в Т-28 и Т-35 – внутреннее размещение команды в носовой части, в Т-26, БТ, Т-28 – приборы наблюдения, прицелы, идея спаривания орудия с пулемётом, электрооборудование, радиооборудование[102].

Ценные приобретения делались и в других областях. Так, у немецкой фирмы «Рейнметалл» были закуплены лицензии на ряд артиллерийских систем. Это, в частности, 76-мм зенитная пушка образца 1931 года. Позднее в результате её модернизации советскими конструкторами были созданы 76-мм зенитная пушка образца 1938 года и 85-мм зенитная пушка образца 1939 года. Кроме того, на её базе была разработана система корабельных 76-мм зенитных орудий.

Другой приобретённой у немцев артиллерийской системой была 37-мм противотанковая пушка образца 1930 года. На её основе была создана знаменитая «сорокапятка» – 45-мм противотанковая пушка образца 1932 года, которая отличалась от немецкого оригинала только калибром и небольшими изменениями в противооткатных устройствах. С 1932 по 1 января 1942 года было изготовлено 16 621 45-мм противотанковое орудие. В свою очередь, на её базе была создана 45-мм танковая пушка образца 1932 года. Этими орудиями было вооружено подавляющее большинство выпускавшихся перед войной советских танков. Всего с 1932 по 1943 год было изготовлено 32 453 таких пушки[103].

Весной 1933 года располагавшаяся в Голландии немецкая фирма «Дешимаг» (Deutsche Schiffs— und Maschinenbau Gesellschaft) получила от СССР заказ на проектирование средней подводной лодки. В качестве прототипа была выбрана подлодка E-1 («Эчвариэтта»), построенная в Испании по чертежам «Дешимага» и впоследствии переданная Турции. Немецкие инженеры в августе 1933 – марте 1934 года разработали эскизный проект, подкреплённый общими расчётами, и руководили разработкой общего проекта, вошедшего в историю советского подводного флота как «серия IX». Воплощали общий проект в рабочие чертежи применительно к возможностям отечественной промышленности инженеры специального КБ, временно выделенного из ЦКБС-2 (Центральное конструкторское бюро специального судостроения при Балтийском заводе в Ленинграде, специализировалось на проектировании подводных лодок).

В конце декабря 1934 года на Балтийском заводе были заложены три лодки IX серии, получившие весьма показательные обозначения Н-1, Н-2 и Н-3 («немецкая», или «немка»). В октябре 1937 года для лодок этой серии приняли литеру «С» – от слова «средняя» (иногда их неофициально называли «сталинцами»).

В начале 1935 года были готовы рабочие чертежи, за выпуском которых, как и за постройкой лодок, наблюдали инженеры фирмы «Дешимаг». Н-1 вступила в строй Балтийского флота в сентябре 1936 года[104]. В целом лодка вполне отвечала лучшим достижениям подводного судостроения своего времени, удачно совмещая сильное торпедное и артиллерийское вооружение и высокую надводную скорость хода с относительно небольшим водоизмещением. Многие конструкторские решения и типы механизмов, впервые принятые для «немок», были использованы и в последующих сериях подводных лодок.

Уже в 1935 году, не дожидаясь окончания постройки первых трёх «немок», руководство советского Военно-морского флота решает перейти к массовому строительству подводных лодок такого типа. Доработанный в ЦКБС-2 проект получил обозначение «серия IX-бис». Главное его отличие от прототипа заключалось в замене немецких дизелей фирмы МАН отечественными и в некоторых изменениях формы ограждения рубки[105].

К началу Великой Отечественной войны вступили в строй или были практически готовы 20 подводных лодок этой серии, ещё 18 находились в постройке[106]. «Эски» хорошо проявили себя в боевых действиях. Достаточно вспомнить успехи Гвардейской Краснознамённой подводной лодки С-56 или знаменитый подвиг подлодки С-13 под командованием А.И.Маринеско, потопившей 30 января 1945 года германский лайнер «Вильгельм Густлов».

Итак, как мы могли убедиться, вопреки уверениям всевозможных «обличителей сталинизма» не «фашистский меч ковался в СССР», а, наоборот, немецкие специалисты в 1920-х – начале 1930-х годов помогали создавать в нашей стране базу для танковой, авиационной, химической промышленности. Таким образом, основы советского военно-промышленного комплекса были заложены во многом именно благодаря военно-техническому сотрудничеству с Германией.

Глава 2

Была ли «обезглавлена» Красная армия?

Одной из причин неудач советских Вооружённых сил в начале Великой Отечественной войны принято считать репрессии, которым подвергся их командный состав в 1937–1938 гг. Как и многие другие, этот тезис был впервые введён в арсенал антисталинской пропаганды в известном докладе Хрущёва «О культе личности»:

«Весьма тяжкие последствия, особенно для начального периода войны, имело также то обстоятельство, что на протяжении 1937–1941 годов, в результате подозрительности Сталина, по клеветническим обвинениям истреблены были многочисленные кадры армейских командиров и политработников. На протяжении этих лет репрессировано было несколько слоёв командных кадров, начиная буквально от роты и батальона и до высших армейских центров, в том числе почти полностью были уничтожены те командные кадры, которые получили какой-то опыт ведения войны в Испании и на Дальнем Востоке»[107].

Не будем сейчас касаться вопроса об обоснованности армейской «чистки». Разумеется, согласно незыблемому постулату обличителей «сталинского произвола» никакого военного заговора в Красной Армии не могло быть в принципе, а все без исключения осуждённые и расстрелянные стали «невинными жертвами незаконных репрессий». Однако серьёзный разговор на эту тему возможен лишь после того, как станут доступными материалы следственных дел репрессированных военачальников. Пока же они остаются засекреченными, оценить обоснованность обвинений мы не можем, а верить на слово предателям, вроде главного «реабилитатора» Александра Яковлева, вряд ли стоит.

Отмечу лишь вот какой момент. Обличители сталинизма уверяют, будто все обвинения против участников военного заговора строились якобы исключительно на выбитых пытками личных признаниях, при отсутствии каких-либо вещественных доказательств. Во-первых, а откуда, собственно говоря, это известно? А главное, какого рода доказательств ждут господа «реабилитаторы»? Или они полагают, что заговорщики должны вести протоколы своих собраний, а шпионы – составлять регулярные отчёты о своей шпионской деятельности? Вспомним, например, известный эпизод русской истории – заговор против императора Павла I, который заведомо имел место и, более того, увенчался успехом. При этом вся «документация» свелась к листочку бумаги со списком заговорщиков, который организатор заговора петербургский военный губернатор граф Пален носил в своём кармане и, можно не сомневаться, в случае провала сумел бы уничтожить.

Воистину прав римский император Домициан, сказавший: «Правителям живётся хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют»[108].

Миф об «обезглавленной Красной Армии» состоит из двух базовых утверждений:

1) в ходе репрессий был пущен «в расход» едва ли не весь офицерский корпус, в результате чего армия к 1941 году осталась без опытных командиров;

2) Тухачевский, Уборевич, Якир и другие «невинные жертвы» были гениальными полководцами, устранение которых явилось невосполнимой утратой.

В этом порядке их и рассмотрим.

Сколько офицеров было репрессировано?

Рассуждающие о масштабах «чистки», постигшей Красную Армию, чаще всего говорят о 40 тысячах репрессированных офицеров[109]. Эта цифра была введена в широкий оборот заслуженным политработником генерал-полковником Д.А. Волкогоновым: «По имеющимся данным, с мая 1937 года по сентябрь 1938 года, т. е. в течение полутора лет, в армии подверглись репрессиям 36 761 человек, а на флоте – более 3 тысяч»[110]. Следует отметить, что Дмитрий Антонович тут же делает важную оговорку «Часть из них была, правда, лишь уволена из РККА»[111]. Как видим, в число «репрессированных» включены не только расстрелянные или хотя бы арестованные, но и лица, просто уволенные из армии.

Впрочем, названная Волкогоновым цифра стала всего лишь отправной точкой для полёта фантазии разоблачителей «сталинских преступлений». Так, в статье Н.Г. Павленко репрессированные офицеры превращаются в «военачальников»: «Далее в справке указывается, что только в армии с мая 1937 года по сентябрь 1938 года было репрессировано 36761 военачальник»[112].

Разумеется, теоретически младшего лейтенанта тоже можно причислить к военачальникам. Однако если это делает не безграмотный журналист, а доктор исторических наук, бывший главный редактор «Военно-исторического журнала», да к тому же генерал-лейтенант в отставке, впору подумать о сознательной лжи.

Л.А. Киршнер называет слегка большую цифру, при этом почему-то полагая, будто репрессиям подверглось свыше половины офицеров: «Считается, что в предвоенный период репрессировано 44 тыс. человек командного состава, свыше половины офицерского корпуса»[113].

Бывший главный идеолог ЦК КПСС А.Н. Яковлев ведёт речь уже о 70 тысячах, причём утверждает, что все они были уничтожены: «Более 70 тысяч командиров Красной Армии были уничтожены Сталиным ещё до войны»[114].

Ещё большую цифру приводят в своих умозрительных выкладках профессиональные обличители «антиармейского террора» В.Н. Рапопорт и Ю.А. Геллер: «Поэтому мы вынуждены считать, что убыль кадрового состава за два года чистки составила приблизительно 100 тыс. человек»[115].

Наконец, В.С. Коваль уверяет нас, будто был уничтожен весь советский офицерский корпус: «Без войны в застенках и лагерях НКВД погиб почти весь великолепный офицерский корпус – становой хребет Красной Армии»[116]. То же самое, только другими словами, утверждают в своей книге Д.Е. Мельников и Л.Б. Чёрная: «От рук палачей погиб и весь средний командный состав»[117]. Впрочем, вполне возможно, что последние двое авторов просто не знают, что к среднему комсоставу относились офицеры в званиях от младшего лейтенанта до капитана.

Итак, подобно храповому колесу, которое может крутиться лишь в одну сторону, «статистика» репрессий в антисталинских публикациях меняется только в сторону увеличения.

Что же было на самом деле? Обратимся к архивным документам. Выясняется, что убыль офицерского состава с 1 января по 1 ноября 1937 года выражалась следующими цифрами[118]:

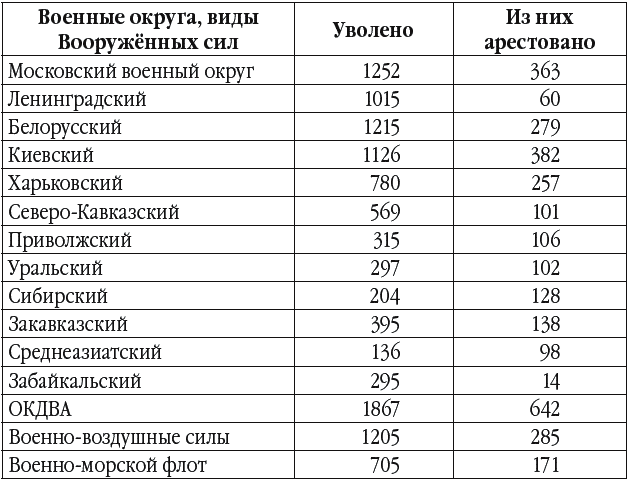

С учётом центрального аппарата Наркомата обороны, военно-учебных заведений, тыловых учреждений, разведорганов, а также командного состава, находящегося в резерве, всего за первые 10 месяцев 1937 года из РККА были уволены 13 811 лиц командно-начальствующего состава, из них арестованы 3776 человек[119].

Следующий документ даёт картину армейской чистки за более широкий период времени[120]:

Справка

За последние пять лет (с 1934 г. по 25 октября 1939 г.) из кадров РККА ежегодно увольнялось следующее количество начсостава:

В 1934 г. уволены 6596 чел., или 5,9 % к списочной численности, из них:

а) за пьянство и моральное разложение – 1513

б) по болезни, инвалидности, за смертью и пр. – 4604

в) как арестованные и осуждённые – 479

Всего – 6596

В 1935 г. уволены 8560 чел., или 7,2 % к списочной численности, из них:

а) по политико-моральным причинам, служебному несоответствию, по желанию и пр. – 6719

б) по болезни и за смертью – 1492

в) как осуждённые – 349

Всего – 8560

В 1936 г. уволены 4918 чел., или 3,9 % к списочной численности, из них:

а) за пьянство и политико-моральное несоответствие – 1942

б) по болезни, инвалидности и за смертью – 1937

в) по политическим мотивам (исключение из партии) – 782

г) как арестованные и осуждённые – 257

Всего – 4918

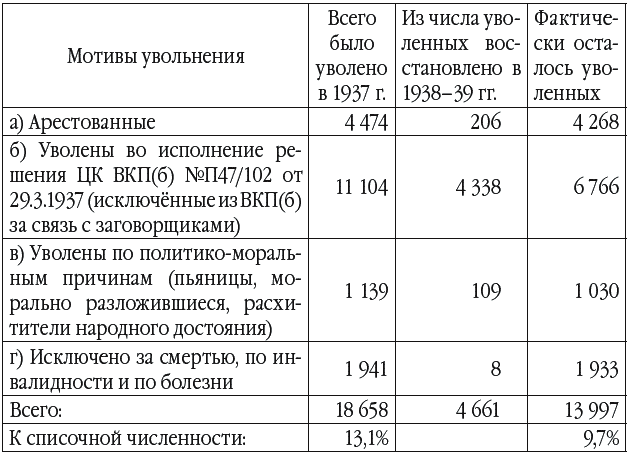

В 1937 г. уволены 18 658 чел., или 13,6 % к списочной численности, из них:

а) по политическим мотивам (исключение из партии, связь с врагами народа) – 11 104

б) арестованных – 4474

в) за пьянство и моральное разложение – 1139

г) по болезни, инвалидности, за смертью – 1941

Всего – 18 658

В 1938 г. уволены 16 362 чел., или 11,3 % к списочной численности, из них:

а) по политическим мотивам – исключённые из ВКП(б), которые согласно директиве ЦК ВКП(б) подлежали увольнению из РККА и за связь с заговорщиками, – 3580

б) иностранцы (латыши – 717, поляки – 1099, немцы – 620, эстонцы – 312, корейцы, литовцы и др[угие]), уроженцы заграницы и связанные с ней, которые уволены согласно директиве народного комиссара обороны от 24.6.1938 за № 200/ш, – 4138

в) арестованных – 5032

г) за пьянство, растраты, хищения, моральное разложение – 2671

д) по болезни, инвалидности, за смертью – 941

Всего – 16 362

В 1939 г. на 25.10 уволен 1691 чел., или 0,6 % к списочной численности, из них:

а) по политическим мотивам (исключение из партии, связь с заговорщиками) – 277

б) арестованных – 67

в) за пьянство и моральное разложение – 197

г) по болезни, инвалидности – 725

д) исключено за смертью – 425

Общее число уволенных за 6 лет составляет – 56 785 чел.

Всего уволены в 1937 и 1938 гг. – 35 020 чел., из этого числа:

а) естественная убыль (умершие, уволенные по болезни, инвалидности, пьяницы и др.) составляет – 6692, или 19,1 % к числу уволенных;

б) арестованные – 9506, или 27,2 % к числу уволенных;

в) уволенные по политическим мотивам (исключенные из ВКП(б) – по директиве ЦК ВКП(б) – 14 684, или 41,9 % к числу уволенных;

г) иностранцы, уволенные по директиве народного комиссара обороны, – 4138 чел., или 11,8 % к числу уволенных.

Таким образом, в 1938 году были уволены по директиве ЦК ВКП(б) и народного комиссара обороны 7718 чел., или 41 % к числу уволенных в 1938 году.

Наряду с очисткой армии от враждебных элементов часть начсостава была уволена и по необоснованным причинам. После восстановления в партии и установления неосновательности увольнения возвращены в РККА 6650 чел., главным образом капитаны, старшие лейтенанты, лейтенанты и им равные, составляющие 62 % этого числа.

На место уволенных пришло в армию проверенных кадров из запаса 8154 чел., из одногодичников – 2572 чел., из политсостава запаса – 4000 чел., что покрывает число уволенных.

Увольнение по 1939 году идёт за счёт естественной убыли и очистки армии от пьяниц, которых народный комиссар обороны своим приказом от 28 декабря 1938 года требует беспощадно изгонять из Красной Армии.

Таким образом, за два года (1937 и 1938) армия серьёзно очистилась от политически враждебных элементов, пьяниц и иностранцев, не внушающих политического доверия.

В итоге мы имеем гораздо более крепкое политико-моральное состояние. Подъём дисциплины, быстрое выдвижение кадров, повышение в военных званиях, а также увеличение окладов содержания подняли заинтересованность и уверенность кадров и [обусловили] высокий политический подъём в РККА, показанный на деле в исторических победах в районе озера Хасан и р. Халхин-Гол, за отличие в которых Правительство наградило званием Героя Советского Союза 96 человек и орденами и медалями 23 728 человек.

Начальник 6 отдела полковник (Ширяев)

20 октября 1939 г.

Как мы видим, часть уволенных командных кадров вскоре была восстановлена в армии. Более полную картину армейской чистки даёт документ, подписанный начальником Управления по командному и начальствующему составу РККА Е.А. Щаденко[121]:

Справка

о количестве уволенного командно-начальствующего и политического состава за 1935–1939 гг. (без ВВС)

В 1935 г. уволено 6198 чел., или 4,9 %. Из них политсостава – 987 чел.

В 1936 г. уволено 5677 чел., или 4,2 %. Из них политсостава – 759 чел.

В 1937 г. уволено 18 658 чел., или 13,1 %. Из них политсостава – 2194 чел.

Из общего числа уволенных:

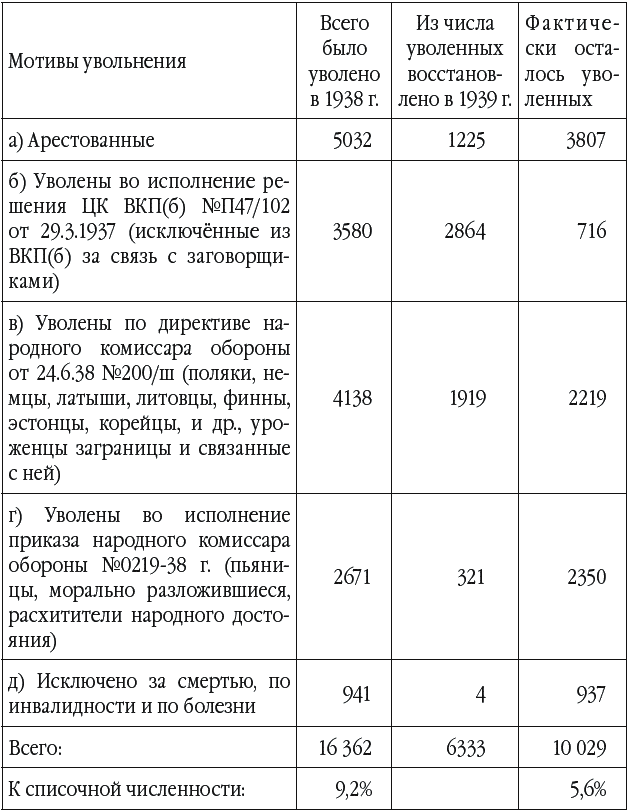

В 1938 г. уволено 16 362 чел., или 9,2 %. Из них политсостава – 3282 чел.

Из общего числа уволенных:

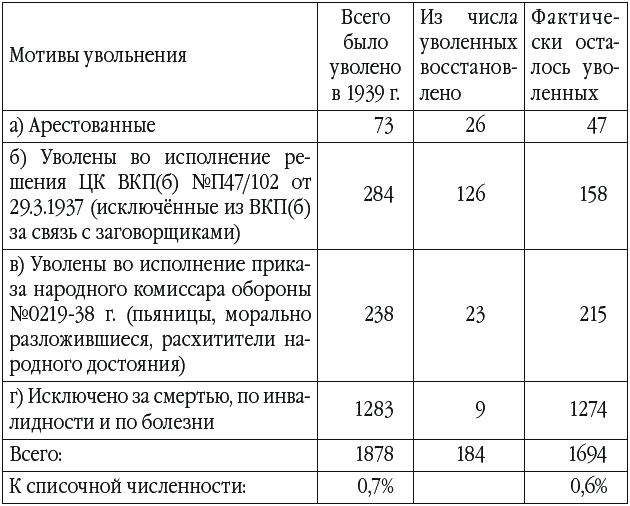

В 1939 г. уволено 1878 чел., или 0,7 % к списочной численности. Из них политсостава – 477 чел.

Из общего числа уволенных:

Таким образом:

1. В 1937 г. по политическим мотивам (арестованные, исключённые из ВКП(б) за связь с заговорщиками) составляют – 15 578 чел., или 85 % к общему числу уволенных в 1937 г.

2. В 1938 г. по тем же мотивам – 8612 чел., или 52 % к общему числу уволенных в 1938 г., т. е. почти в два раза меньше против 1937 г.

Если сравнить общее количество уволенных за два года 1936–1937 гг., составляющее 24 335 чел., с количеством уволенных за 1938–1939 гг. 18 240 чел., то получается, что за первые два года (1936–1937 гг.) уволено 8,6 % к списочной численности, за 1938–1939 гг. – 3,9 % к списочной численности.

В общем числе уволенных как за 1936–1937 гг., так и за 1938–1939 гг. было большое количество арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много поступало жалоб в Наркомат обороны, в ЦК ВКП(б) и на имя т. Сталина. Мною в августе 1938 г. была создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров, которая тщательно проверяла материалы уволенных путём личного вызова их, выезда на места работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных коммунистов и командиров, знающих уволенных, через органы НКВД и т. д.

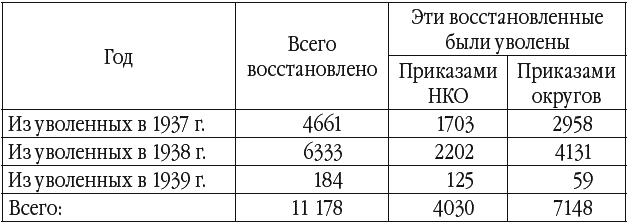

Комиссией было рассмотрено около 30 тысяч жалоб, ходатайств и заявлений. В результате восстановлено:

Кроме того:

а) изменена статья увольнения 2416 чел.

б) отказано в восстановлении 1889 чел.

Таким образом, фактическая убыль из армии командно-начальствующего и политического состава составляет:

1. За 1936–37 гг. – 19 674 чел., или 6,9 % к списочной численности (в том числе 2827 чел. политсостава).

2. За 1938–39 гг. – 11 723 чел., или 2,3 % к списочной численности (в том числе 3515 чел. политсостава), т. е. почти в три раза меньше против 1936–37 гг.

В результате проделанной большой работы армия в значительной мере очистилась от шпионов, диверсантов, заговорщиков, не внушающих политического доверия иностранцев, от пьяниц и тунеядцев, а несправедливо уволенные возвращены в армию.

« апреля 1940 г.

Е. Щаденко

Таким образом, в 1937–1938 гг. из Красной Армии действительно было уволено около 40 тысяч офицеров. Однако далеко не всех из них можно считать жертвами репрессий. Из приказа наркома обороны К.Е.Ворошилова № 0219 от 28 декабря 1938 года о борьбе с пьянством в РККА:

«Вот несколько примеров тягчайших преступлений, совершённых в пьяном виде людьми, по недоразумению одетыми в военную форму. 15 октября во Владивостоке четыре лейтенанта, напившиеся до потери человеческого облика, устроили в ресторане дебош, открыли стрельбу и ранили двух граждан. 18 сентября два лейтенанта железнодорожного полка при тех же примерно обстоятельствах в ресторане, передравшись между собой, застрелились. Политрук одной из частей 3 сд, пьяница и буян, обманным путём собрал у младших командиров 525 руб., украл часы и револьвер и дезертировал из части, а спустя несколько дней изнасиловал и убил 13-летнюю девочку»[122].

Упомянутые в приказе Ворошилова персонажи, как правило, автоматически причисляются к жертвам «антиармейского террора». Если же исключить из рассмотрения подобных «героев», а также умерших, уволенных по болезни и т. п., то масштабы чистки оказываются куда скромнее: в 1937–1939 гг. были арестованы 9579 человек начсостава (из них 1457 восстановлены в 1938–1939 гг.) и уволены по политическим мотивам 19 106 (из них 9247 восстановлены в 1938–1939 гг.). Таким образом, с учётом восстановленных в 1938–1939 гг., общее число офицеров, репрессированных в 1937–1939 гг. (без ВВС и флота), составляет 8122 арестованных (среди которых далеко не все были расстреляны) и 9859 уволенных из армии.