Полная версия:

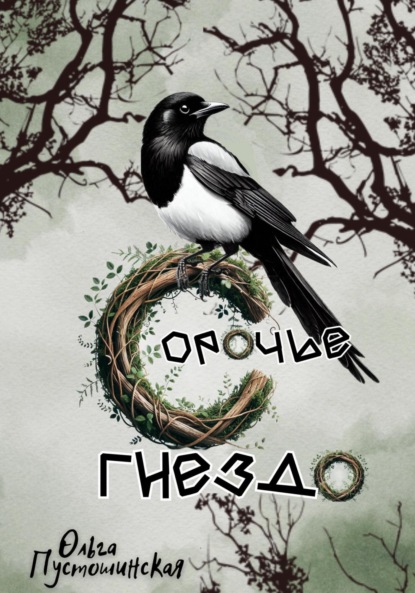

Сорочье гнездо

– Догадливый! – похвалила тётка Клавдия. – Родовой, не обозналась я. Волос белый, глаз чёрный… Ну что, остаёшься?

Он посмотрел на Настёну – та сидела ни жива ни мертва: глазищи голубые по пятаку, губу закусила.

– А драться не будешь?

– И пальцем тебя не трону, – пообещала тётка Клавдия.

– Тогда я останусь, – после недолгого раздумья проговорил Прошка.

Что-то грохнуло, ему показалось – гром, но это вскочила Настёна, перевернув табурет, кинулась в закуток и там зашвыркала носом.

Тётка Клавдия сказала раздражённо:

– Вот дурная девка, кукла с глазами! Полно реветь, иди курей выпусти да покорми. Курятник почисть.

– Я могу… – жалея Настёну, подал голос Прошка.

– А ты сегодня отдыхай. Погуляй, осмотрись. В первый день я работать не заставляю. Да обожди, сейчас я тебе одёжу дам, хорошо, что припасла. Срамота, в рванине ходишь.

Хозяйка ворковала, голос её был ласковым и мягким. Она ушла за занавеску и вернулась с новёхонькими штанами и белой домотканой косовороткой.

– На-кась, примерь. Вот ишшо куплю тебе обутку, будешь щеголять не хуже барского сынка.

Прошка надел обновки, закатал великоватые штаны. Благодать, живи – не тужи!

Глава 3

Экая уймища времени свалилась на Прошку! Работать не надо, клянчить кусочки под окнами не надо. Он побродил по двору, заглянул в курятник, где Настёна, всхлипывая, собирала яйца в лукошко. Она подняла мокрое лицо, сердито утёрлась ладонью.

– Что, рад?

– Рад.

– Катись отсюда, не то всего исцарапаю.

– Чего фордыбачишься? – миролюбиво спросил Прошка. – Я с тобой лаяться не хочу. Давай помогу курятник почистить.

– Эт-та ишшо что? – Тётка Клавдия неожиданно выросла за спиной. – Мой дом – мой указ. Как сказала – так и делай. Велено тебе отдыхать и гулять, стало быть, иди и барствуй.

Настёна выпустила из сарайчика белых уток – качек, как называла их тётка Клавдия. Они с кряканьем засеменили по тропинке к озеру, Прошка побежал следом.

Озерцо его заворожило. Безлюдное и тихое, оно разлилось меж берегов как будто не для всех, а для одной тётки Клавдии. Ради неё были построены деревянные мостки для полоскания белья, только её утки здесь плавали и ныряли.

«Тут, верно, рыбы тьма, – обрадовался он, заметив расплывающиеся по воде круги, – натаскать бы карасей на жарево!» Дома Прошка все тёплые дни проводил на реке, ловил сазанов, судаков, лещей и щук. Везло ему на рыбу, наверно, был он фартовым парнишкой. И сейчас Прошка непременно принёс бы хоть десяток окуней и карасей, да откуда у хозяйки взяться рыбацким снастям, это у бабы-то?

Как ни странно, удочка у тётки Клавдии нашлась, хоть и плохонькая, короткая. Он распутал леску, накопал в огороде червей и побежал на озеро.

Устроился Прошка на мостках, насадил на крючок червя, поплевал на него и прошептал слова, которым его научил батя: «Червячок, червячок, лови рыбу на крючок!» Почти сразу заклевало. Прошка вытягивал карасей и подрагивающими от нетерпения и радости руками нацеплял на прутик. Жареные в масле караси – царская пища!

Солнце припекало, щекотало голую шею. Он решил искупаться. Мигом разделся и нагишом сиганул с мостков, подняв тучу брызг. Долго плескался в тёплой воде, после обсыхал и нежился на берегу.

«Богатая, видать, баба эта тётя Клавдия, – думал Прошка с ленцой, – у других ни курей, ни гусей, никакой скотины в голодуху не осталось, а новую поди-ка купи! А у неё есть…»

Он отнёс карасей Настёне и решил сбегать в Николаевку. Теперь не заблудится, хорошо запомнил, в какой стороне село. Да и трудно было заплутать: в церкви благовестили, из-за леса плыл колокольный звон, будто ниточку невидимую протянул Прошке. Мысленно держась за неё, он вскоре вышел на тропу и очутился подле села.

Жаль, не нашлось у Прошки копейки на свечку, поставил бы в благодарность Богу за полный живот, за новые штаны и рубашку. Ну да ничего, перепадёт ему когда-нибудь монетка.

В тот вечер тётка Клавдия затопила баню. Прошка нахлестал себя берёзовым веником, натёрся до скрипа мочалкой. Укладываясь спать на чердаке, он услышал негромкий разговор. Голос был чужим, бабьим.

Сон отлетел. Прошка тихонько, как мышь, подкрался к лазу и затаился. Со своего места он никого не видел, зато слышал преотлично и тётку Клавдию, и ту, другую.

– Тридцать шесть братьев и сестриц, бесов и бесовиц, – приговаривала хозяйка, – мне всю правду расскажите, все тайны покажите. Да будет так!

Она гадала – раздавались шлепки карт по столу. Прошка перестал дышать.

– Эт-та кто там уши навострил?! – возвысила голос тётка Клавдия.

Он не шевельнулся. Это не ему, это, поди, а Настёне.

– Тебе говорю, Пронька, спать иди!

Тот, недоумевая, что тётка Клавдия видит в такой темноте, лёг в постель, и сморило его, как в чёрный омут нырнул.

Хозяйка говорила, что гости к ним с Настёной заглядывают редко, однако каждый вечер раздавался стук в дверь и слышались робкие незнакомые голоса. Прошке было страсть любопытно, как гадает тётка Клавдия, что говорит. И удивительное дело: едва он настраивался подслушать, сон валил его с ног.

На Прошку хозяйка не сердилась, а он всё равно её побаивался, особенно когда та пристально смотрела, точно обшаривала глазами. Чувствовал он, как встают дыбом волоски на коже и в груди что-то сжимается.

Прошка как-то полюбопытствовал, спросил у Настёны, где её родители и кем доводится ей хозяйка – родня или чужая? Она окинула его презрительным взглядом, буркнула: «Отчепись» – и отвернулась.

– Ну, не хочешь – не говори, – вздохнул он.

Иногда тётка Клавдия поручала Прошке сходить в село и забрать паёк, купить в лавке керосин, мыло или соли. Он чисто одевался, обувал новые башмаки и бежал в село, старательно исполнял всё, что требовалось.

Как-то раз Прошка замешкался в дверях лавки, проверяя сдачу, – а вдруг обсчитали? – и услышал, как незнакомая баба спросила у лавочницы: что, мол, за мальчонка здесь бегает.

Та ответила шёпотом:

– А ты не видала? Шатался по улице, побирался. Клавка к себе сманила.

Изумиться бы покупательнице доброте тётки Клавдии, но она разохалась:

– Ох-ох… Бедный парнишка! Из хомута да в шлейку!

Почему она его пожалела? Прошке живётся хорошо. Не бог весть какую работу его заставляют делать: сходить за водой к роднику, почистить курятник и стойло, задать кобыле Вербе овса, прополоть и полить грядки – тьфу, ерунда! А за это дают крышу над головой, кормят и одевают во всё новое, сроду такого Прошка не нашивал. Он решил, что баба из лавки – завидущая сплетница, но всё же слова про хомут и шлейку не выходили из головы.

– Ты чего квёлый? – спросила тётка Клавдия за обедом.

– Ничего…

– Ничего? Да будет врать-то.

Прошка, пряча глаза, передал подслушанный в лавке разговор. Он думал, что хозяйка рассердится, побагровеет, отшвырнёт ложку, но она рассмеялась.

– Им бы токмо языком молоть. Как припечёт, куда оне бегут? К Клавке бегут! Дорожку-то проторили, не зарастает! Что за баба? Чернявая такая, с бородавкой на щеке? Знаю, знаю… Татьяна это. Пожалела она, жалистная какая… Себя пусть жалеет!

Она помолчала минутку и вдруг спросила:

– По деревьям лазить умеешь, Пронька?

– Ещё как умею! – похвалился тот.

Тётка Клавдия велела после обеда сходить в лес, поискать старые сорочьи гнезда, и если попадутся в них какие-нибудь вещицы, то принести ей.

Он поразился хозяйкиной догадливости. Кабы Прошка сам сообразил, не стал бы с сумой ходить. Известно, какие сороки воровки. Оставит, скажем, баба кольцо золотое на окне, лежит оно, сверкает на солнышке. А сорока тут как тут, хвать – и улетела.

Старых гнёзд Прошка обнаружил с десяток, лохматых, больших, с навесами. Не ко всем он сумел подобраться, на тонкие деревья побоялся лезть: а ну как ветка обломится?

Нетерпеливой рукой шарил Прошка в чашах с замурованными землёй и глиной прутиками и удивлялся: нет у сорок пальцев, одним клювом такие гнёзда делают, какие Прошке и руками непросто будет соорудить.

В одном он нашёл железную гайку, спрятал в карман: пригодится для грузила; в другом – круглую серьгу с зелёным камешком, то ли золотую, то ли латунную.

– Драгоценная? – спросил он у хозяйки, когда прибежал на заимку с добычей.

Тётка Клавдия повертела серьгу, протёрла камешек передником.

– Самоварное золото… Это всё, больше ничего нет?

– Гайка вот ещё.

Она забрала и серьгу, и гайку, к недоумению Прошки.

***У хозяйки разболелись ноги. Она натёрла их вонючей мазью, легла у себя в спаленке на кровати, покряхтывала.

– Думала в Петровку к горшелю ехать, да не смогу. Запрягай кобылу, Пронька, и поезжай. Купи корчагу, балакирь и кашник. Настёнка, поганка такая, разбила надысь кашник в черяпки. Денежки на-кась… Обожди, вот ишо что.

Тётка Клавдия подала кисет, в каких мужики обычно табак держат.

– У горшеля третьего дня баня сгорела, я слыхала. Ты принеси мне угольки, чтоб никто не видал. В мешочек положи, – велела она и прибавила, заметив изумление Прошки: – Для гадания мне надоть.

Тот повеселел: поехать на лошади за двенадцать вёрст, да ещё и одному, без взрослых, – важно! Он тщательно запряг Вербу в телегу, вывел за ворота и покатил, восторженно глазея по сторонам. И небо казалось ему голубее обычного, и листва зеленее, а может, именно так и было после ночного дождя.

Верба бежала весело, вот и Николаевка сталась позади. На развилке Прошка нагнал незнакомую бабу с девчонкой и великодушно предложил подвести. Понукал без надобности лошадь, чтобы показать чужим, какой он большой, почти парень.

В Петровке – вот нечаянность-то! – Прошка повстречал батюшку, которому глупая вдова скормила особенный блин, и от сердца отлегло: жив-здоров отче, не заболел, не помер от холеры. Прошка натянул вожжи, попросил благословения у батюшки и узнал заодно, где дом горшеля.

Гончарный круг стоял прямо во дворе под навесом, и Прошка мог любоваться редкостным зрелищем, как из неприглядного комка глины получается кринка, гладкая, крутобокая, блестящая.

Он выбрал несколько горшков. Постучал пальцем, послушал, как они гудят, ровно колокола, расплатился и, весьма довольный собой, сложил покупки на солому. И тут вспомнил про угольки.

Сморщился, застонал, схватился за живот.

– Брюхо болит? – посочувствовал хозяин. – Отхожее место вон там, на огороде.

Прошка закрылся ненадолго в дощатом домике, потом пробрался к сгоревшей бане и набрал угольков.

Важничая перед сельскими ребятами, он чмокнул Вербе. Загремела телега по пыльной дороге.

Горшки тётке Клавдии понравились, похвалила: «Умеешь выбирать!» Мешочек она развязала, понюхала, растёрла пальцами уголёк в пыль и одобрительно улыбнулась.

– В самый раз уголёк… Позови, Пронька, Настёну. Где она, во дворе?

Настёна укладывала дрова в поленницу. Услышала Прошку, отряхнула передник от сора и вошла в избу.

Тётка Клавдия стала вдруг очень ласковой. Принялась оглаживать Настёну по спине и плечам, говорить, какая она красивая, умелая и послушная девка. Та застеснялась, покраснела, знать, никогда таких слов от хозяйки не слышала.

– На-кась, возьми на орехи. А теперь ступай, ступай работать.

Настёна ушла, зажав в кулаке пятачок. Прошка видел, как она быстро и весело носила дрова целыми охапками, потом начала потирать поясницу и прихрамывать.

К вечеру Настёна расхворалась, прилегла в кути, а тётка Клавдия – вот чудеса! – взбодрилась, ожила. Взялась топить баню, приговаривая, что пар и берёзовый веник всю хворь выгонят.

***В один из дней Настёна после утреннего чая перемыла посуду, повозилась у рукомойника и прошмыгнула в куть. Вышла оттуда принаряженной, в новом красном сарафане, с бусами на шее.

– Куда это? Ишь, буски нацепила. Иль работы нету? – недовольно покосилась хозяйка.

Настёна вспыхнула и стала красной, как сарафан.

– Можно проведать своих? Я скоронько.

По тому, как она понизила голос, Прошка понял, что говорить ей об этом тяжело.

– Своих… А я тебе кто, чужая? – посуровела тётка Клавдия.

– Тоже… своя, – едва выдавила Настёнка.

– Кукла с глазами… Ладно уж, иди.

Та, радостная, выскочила за порог. Прошка колебался всего секунду.

– Тётенька Клавдия, а можно и мне? В лавку семечек обещали привезти.

Она отпустила сразу. Наказала переодеться в чистое, чтобы злые языки не болтали, будто на заимке сироту в чёрном теле держат. Прошка мигом взлетел на чердак, проворно скинул старую одежду и надел новую. Он думал догнать Настёну у озера, дальше пойти вместе и расспросить про «своих». Неужто есть у ней мать и отец? Небось, подобреет привереда на радостях-то, перестанет шипеть и кривить губы.

К его замешательству, Настёнки на тропе не было, не виднелся среди деревьев красный сарафан. Прошка припустил во все лопатки и одним духом добежал до Николаевки. Все глаза промозолил, а Настёны не заметил. Купил в лавке стакан прелых семечек и побрёл назад.

Настёнино «скоронько» растянулось до поздних сумерек. Тётка Клавдия с ворчанием сама принялась замешивать тесто на хлеб в кадке – деже.

– Тётенька, а Настёна к мамке пошла? – спросил Прошка.

– Тебе что за интерес? – отозвалась из кути хозяйка. – Матки нету у ней, померла давно уж. Батька остался, мачеха да двое ребят от неё.

Прошка узнал, что мачеха Настёну не любит, отец у неё пьяница-распьяница, да и буйный к тому же. Налакается винища и крушит всё, ни одной целой кринки и горшка не оставит, всё разобьёт до «черяпков». Мачеха с ребятами у соседей пережидает, пока мужик её не свалится замертво. Настёна приблудилась на заимку год назад и осталась, тётка Клавдия давно хотела помощницу. А мачеха сказала: «Девка взрослая, замуж скоро выдавать. Пущай поработает за харчи».

У Прошки к глазам подступили слёзы.

– Ты её пожалела? – спросил он с дрожью в голосе.

– Я вообще не жалистная. – Хозяйка отряхнула от муки руки. – Людей не люблю, а баб особенно. Ну, неча болтать, ступай на подловку. А эту куклу с глазами я проучу.

Прошка поднялся на чердак. Постоял у открытого оконца, таращась в темноту. Страшно небось в лесу, волки там воют, совы кричат жутко, ажно мурашки по спине бегают.

Он зажёг лампу и собрался было полистать найденные у тётки Клавы старые-престарые журналы «Русскiй Вѣстникъ», которыми она поджигала дрова для плиты. Прошка увидел и выпросил для себя. Никаких других книг у хозяйки не водилось, а к чтению его тянуло, как голодного к хлебу.

За окном зашуршало, зацарапалось. Он обернулся и увидел сороку. Она уцепилась лапами за оконную раму, разевала чёрный клюв, точно пугала.

– Кыш, окаянная! – взвился Прошка. И вдруг поперхнулся криком, отшатнулся: на тёмной сорочьей грудке краснели Настёнины стеклянные бусы.

Не помня себя, он рванул за воротник старую рубаху, разодрал её до пояса. Сорока завертелась, застрекотала и, не удержавшись, свалилась на разостланную полосушку. Чёрные и белые перья закружили по комнате и растаяли дымными струйками, не успев коснуться щелястого пола.

Под окном, разбросав ноги, сидела Настёна.

– Вот дурак! Кто тебя надоумил?! – Она вскочила и одёрнула подол сарафана.

– Ведьма! Чур меня, чур!

Прошка метнулся к лестнице, но Настёна перехватила его.

– Тише, тише, тётеньку разбудишь. Молю, не выдавай меня! Узнает, что я тебе показалась, поколотит меня и выгонит.

Голос у Настёны дрожал, в глазах блестели слёзы.

– Уйди, ведьма! – От страха Прошка позабыл все молитвы, судорожно тискал в кулаке нательный крестик. – Не подходи, не подходи…

– Вот шатоломный! Да не трону я тебя, гляди, к окну отошла.

Ноги и руки у Прошки тряслись, зуб на зуб не попадал от страха.

– Чего взъелся? Ведьма, ведьма… Неужто раньше не понял?

Он помотал головой.

– Финтишь, – не поверила Настёна.

– Да не знал я, правда!

Прошка соврал. Ведь помнил, как сороки кружили над ним в лесу, а одна влетела в это самое чердачное окошко; как заплутал он в трёх соснах, дорогу, видать, преградила колдовством тётка Клавдия. Вспомнил, как раскладывала она карты, а вонь болотная в нос шибала. Всё он видел, не слепой, но боялся сложить вместе одно, другое и третье, будто в арифметическом примере, потому что до смерти не хотел возвращаться в приют.

Настёна переминалась у окна, теребила бусы.

– Не трясись, я тебе худого не сделаю, – обронила она, – не увидел бы ты меня, кабы тётенька дверь на щеколду не заперла. Я сюда… думала, что спишь уже, а ты рубаху рвать. Вот! А говоришь – не знал.

– Я и не знал, – заупрямился Прошка. – Переночую, а утром уйду. Не было такого уговору с ведьмачками жить.

– Уйдёт он! – фыркнула Настёна. – Ты, Пронька, теперь с потрохами тётенькин.

– Это почему же?

– Я говорила, чтоб ты не соглашался оставаться у ней, говорила? А ты меня не послушался. А коль сам согласился, то уйти не сможешь. Кружить она тебя будет, дорогу закроет, пока не вернёшься или не помрёшь.

– Так ты обо мне пеклась?

– Больно нужно! – вздёрнула нос Настёна. – О себе я пеклась. Тётенька как увидала тебя, так заладила: «Родовой парнишка, в роду чертознаи были. Не упустить бы его!» Она родовых нюхом чует. А меня ей теперь не надоть. Теперь я токмо для чёрной работы годная. Вот тебе, Настя, тётенькина благодарность!

Распалясь, она дёрнула рукой и нечаянно порвала нитку бус. Стеклянные шарики запрыгали по полу, раскатились по всему чердаку. Настёна ахнула, со слезами бросилась собирать бусинки, ползая на коленках и причитая.

Прошку кольнула жалость, он стал помогать: забрался под топчан и стол, нащупал в темноте несколько схоронившихся бусинок.

– Возьми, не плачь. Я нитки у тёти Клавы украду, навздеваю… как новые будут.

– Это мамкины, – всхлипнула Настёна, – ничего у меня от неё нет, токмо бусы.

Внизу послышался скрип половиц, шаги и сердито-заспанный голос тётки Клавдии:

– Пронька! С кем ты там?

Прошка застыл. Ну вот, разбудили хозяйку разговорами. Он посмотрел на Настёнино испуганное лицо и быстро ответил:

– Ни с кем, тётенька. Это я вслух журнал читаю, страх какой интересный.

– Вот же не спится тебе… Подымуся я, отыму твои журналы. Будет керосин жечь, ложись.

Шаги протопали и затихли. Прошка облегчённо выдохнул:

– Ушла тётка Клавдия.

Настёны на чердаке уже не было, только лежала на лоскутном покрывале горстка красных стеклянных бусин.

Глава 4

Прошка почти не спал ночь, лишь дремал урывками. Где тут уснёшь, когда такое узнал! Две ведьмы на заимке живут, в сорок превращаются. А он до последнего не верил, что это правда. Посмотришь – с виду обычные баба и девка, как все.

Тётка Клавдия сказала Настёне, что у него чертознаи в роду были. Дурачит небось, ничего подобного Прошка ни от матери, ни от бати не слыхал. Ну, пеняли ему соседки за чёрные глаза, но так, со смехом да шуточками.

Стало быть, тётка приютила его, чтобы колдовству обучать. Но чудно: взяла, а сама ни полслова о бесовской науке, Настёну вон как застращала. Выжидает, должно.

Ни за что он на заимке не останется. Ведьмы людям вредят, скотину портят, хлеб на полях губят. А ночами ходят на кладбище и греховные дела творят. Какие именно, Прошка не знал, и воображение рисовало ему картины одну ужаснее другой.

С восходом солнца он был на ногах. Надел старые штаны и рубаху, уже аккуратно зашитую – Настёна постаралась, а Прошка и не услышал, как она прокралась на чердак, – забрал котомку и, тихо ступая, испуганно замирая от скрипа ступенек, спустился на кухню. По счастью, она оказалась пуста: тётка Клавдия и Настёна ещё спали.

Прошка забрал большую краюху хлеба, высыпал из чугунка в сумку тёмные варёные картошины, оставшиеся с вечера. Выскользнул за дверь и побежал что есть сил, стуча босыми пятками, будто за ним неслась свора собак.

У Николаевки Прошка остановился перевести дух и утишить сердце. Он огляделся и успокоился: погони нет, сорок не видать, дорогу никто не путает. В селе тихо, лишь скрипит где-то колодезный журавель.

Мимо пылила лошадь, в телеге сидел бородатый дедок.

– Дяденька, подвези до станции!

– До станции не довезу, а до Малых Озерков – довезу, – охотно согласился тот, – оттудать до чугунки рукой подать.

Прошка, радостный, поблагодарил и забрался в телегу на солому. Разговорчивый дедок сказал, что до станции близко, мол, пойдёшь никуда не сворачивая и увидишь чугунку.

Всё было просто, однако Прошка заплутал. Шёл по просёлку, не сворачивал – и оказывался на том же месте, где высадил его возница. Знать, тётка Клавдия проснулась, догадалась, что её сиротка ушёл с заимки, и колдовством закрыла дорогу.

– Меня не возьмёшь, ведьма… – бормотал он, – другую тропу отыщу, а выберусь. И не утопну, к болоту и на версту не подойду.

Прошка двинул в обратную сторону, пересёк поля жёлтого овса и жита. Прямо за ними расползлась бочага2 с размытыми берегами, длинная и глубокая, уже без воды, пересохшая, со смоляной грязью на дне. Сколько бы он ни старался обойти яму, снова оказывался перед ней, а не позади.

– Ведьма кружит, гадина! – выругался Прошка и вытер вспотевший лоб. – А я вот напрямки!

Позже он размышлял, что надо было держаться поля, глядишь, и выбрался бы, но тогда мысль перейти бочагу по дну пришлась ему по душе. Прошка закатал штаны и полез в яму. Чего ему опасаться? Пустая бочага – это вам не болото.

Грязи, тёплой от солнца и вязкой, оказалось по щиколотку. Он с усилием вытаскивал ноги, чёрная жижа сразу скрывала следы, пузырилась. На середине ямы Прошка поскользнулся и провалился в вонючую хлябь по голяшки. Рванулся, да ещё глубже увяз и сообразил, что загнал себя в ловушку. Он шарил руками в грязи, надеясь нащупать опору, корягу какую затонувшую или палку, и ничего не находил. Задёргался, заревел в голос.

– Помогите! Я тут! Помогите!

Никто не откликнулся, видно не пришла ещё пора убирать овёс, не было в поле людей. Прошка кричал, задыхаясь от болотной вони, и понял вдруг: засосать может не только трясина. Упадёт – и конец ему, захлебнётся. Мягко и приятно затягивала хлябь, теперь она доставала до пояса. Прошка забарахтался в грязи, завизжал и во мгновение ока завяз по грудь.

Как же не хотелось ему умирать, да ещё так позорно. И зачем, дурак, в яму полез? Он задрал голову и увидел, как по небу медленно плывут кучерявые облака, а в синеве летит птица. Хорошо ей, с крыльями-то.

Застрекотала сорока, зашуршал бурьян на краю бочаги. Прошка обмер.

– Красавец! – раздался наверху язвительный голос тётки Клавдии. – Ровно поросёнок в грязи застрял. На кой ты туда залез, а? Вылезай! Что?.. Не можешь? От напасть-то! Глядите-ка, сиротка бедный, тихой да смирной! Как вожжа под хвост… ой-ой-ой! – Ведьма подбоченилась. – Вытаскивать тебя, иль будешь дальше ворохтаться?

– В-вытаскивать… – просипел Прошка. Топь засосала его по горло.

– И на кой тебя вытаскивать? Вдругорядь снова убежишь.

– Не убегу…

Тётка Клавдия довольно хмыкнула: «Ну смотри же, обещался», закрыла глаза и забормотала заклинания. Прошка почувствовал, как в бочаге заходила ходуном грязь, точно кто баламутил её на дне. Неведомая сила вытолкнула его из топи и швырнула в траву, к ногам хозяйки.

Он лежал ничком и ждал пинков и ударов – тётка Клавдия была на расправу скорой, – но та сказала:

– Обещалась тебя пальцем не трогать – и не трону.

Она развела в стороны руки. Потрясённый Прошка увидел: они на глазах обрастают чёрными и белыми сорочьими перьями. И вот уже не тётка стоит у края ямы, а длиннохвостая птица.

– Пор-росёнок! Быстр-ро домой, гр-рязный пор-росёнок! – прострекотала сорока. Она вспорхнула и улетела, оставив Прошку в чёрной луже, в неподъёмной от грязи одежде.

Он долго лежал, не находя сил даже пошевелиться, не то чтобы встать, пока лицо не стянуло коркой. Сел, помогая себе руками, вытряс из котомки вонючую жижу с раскисшим хлебом и картофелинами и, чумазый как чёрт, побрёл на заплетающихся ногах через поле овса.

У реки Прошка помылся, кое-как постирал штаны и рубаху, тёр с песочком, но жирная грязь сходила плохо. Мало-мальски он высушил одежду на солнце и натянул её на себя влажную. И тут обнаружил пропажу крестика, утопил, должно быть, в бочаге.

На заимку Прошка вернулся к вечеру. В избе садились за стол, Настёна как раз доставала из печи кашник – глиняный горшок с ручкой. На скатерти лежали большие ломти хлеба, огурцы и лук-перо.

Прошка мялся у одверья, затравленно смотрел на хозяйку.

– Худо ли тебе здесь? Неужто я тебя обижаю? – нахмурилась ведьма.

Он, содрогаясь от страха, выдавил:

– Я не буду губить людей. Не хочу. Отпусти меня Христа ради.