Полная версия

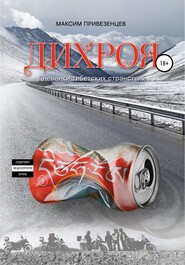

Полная версияДихроя. Дневники тибетских странствий

– Да, ради выживания люди могут перешагнуть через многое, пойти на любые жертвы, лишь бы увеличить свой век, – кивнул я.

– Все так. И это очень важный нюанс, потому что, говоря о долгожительстве сегодня, я практически убежден, что с высокой долей вероятности уже родился человек, который проживет в итоге 1000 лет.

– 1000 лет? – удивился я. – Но за счет чего?

– За счет того, что уровень жизни вырос, и сам срок жизни уже потихоньку учатся продлевать на немного. Тут важно понимать – не требуется продлевать жизнь разом на 900 с лишним лет, даже на 100 не нужно. Достаточно, чтобы появилась возможность продлить жизнь хотя бы на 20–30 лет.

– А там, за эти 20–30 лет, найдут способ еще продлить жизнь…

– Именно! Через 20–30 лет еще что-то продлит жизнь на те же 20–30 лет, потом изобретут еще что-то… и еще…

– Выглядит, как лестница на пути к бессмертию, где между ступеньками условные 20–30 лет.

– Ну, бессмертие все же относительное.

В фойе спустились Лама, Ребе и Дмитрий с Пашей.

Но тут есть очень интересный вопрос, который вообще в другой плоскости лежит: мы, как цивилизация, движемся в направлении, называемом «Пост Скерсети», или, по-русски, «Изобилие». Цивилизация пост-изобилия. Когда люди не тратят все свое время на то, чтобы выжить, а делают то, что им нравится. Все, что связано с гедонизмом или сибаритством, это то, что будет доступно широким массам.

– А раньше – только избранным, к примеру королям или некоторым дворянам.

– Да. До поры до времени это не было частью экзистенциальной реальности человека, но сейчас становится таковой. И это бесконечное… или почти бесконечное количество времени, которое окажется у человека в руках, заставит его мировоззрение полностью измениться. Обладая этим временем, человек сможет изучать все что угодно, сможет овладеть любыми специальностями…

– Заниматься любыми видами искусства…

– В точку! И это все не ограничено никакими временными рамками. Почему я говорю об этом сейчас? Потому что, мне кажется, цивилизация постизобилия – это цивилизация, которая, увы, сильно отличается от того, что мы называем сегодня человечеством. По этой причине можно считать человека, который живет очень долго, как совершенно другой вид, не человек в том значении слова, к которому мы привыкли.

– Да, пожалуй, черты постизобилия – не все, но некоторые – свойственны развитым обществам. А если мы посмотрим на тот же Тибет, то тут люди все-таки работают за выживание, и время их довольно ограничено… Если же попытаться представить, где может возникнуть тот, другой, человек, о котором мы говорим, то это будет, скорее, какой-то цивилизованный центр, который уже сегодня генерирует сибаритов за счет изобилия ресурсов, искусственно расслаивая общество.

– Да, в какой-то мере, это так, – подтвердил Боря.

Он хотел сказать что-то еще, но тут в фойе вошли наши провожатые и Виталий.

– Что же, все собрались? – спросил Джимми.

Я окинул взглядом фойе – за то время, что мы проговорили с Гринбергом, наша команда успела собраться.

– Тогда поехали, – сказал Олег.

– И снова нам не дают закончить, – улыбнулся Гринберг. – Но ничего, я давно понял, что о будущем можно говорить до скончания веков. Наверное, человек, который проживет тысячу лет, девять десятых времени будет заниматься именно такими разговорами.

– Если найдет собеседника, – улыбнулся я.

Мы выехали из Гьяце около половины одиннадцатого и продолжили путешествие вдоль реки Брахмапутры. В этом направлении было еще больше различных построек – как будто мы перенеслись в прошлое и оказались во временах лучших пятилеток СССР из черно-белых кинохроник. Тысячи инженеров и строителей параллельно трудились над множеством проектов по созданию инфраструктуры. На протяжении следующих 80 километров мы проехали мимо двух почти достроенных ГРЭС, трех мостов, пяти тоннелей и одной железнодорожной ветки. Я даже подумал, что совсем не удивлюсь, если увижу дорожный указатель «Шамбала – 150 километров».

«Мифы слишком мифичны, больше конкретики», – поддержал голос.

Мы остановились на обед в небольшом городке Тсусэнг, и я, разумеется, не упустил возможности зайти в местный чайный магазин и задать продавщице мой коронный вопрос. Каково же было мое удивление, когда девушка неожиданно сказала:

– Ши!

– Ши? – эхом повторил я, однако она уже просеменила к некой прозрачной емкости с лепестками, стоявшей на прилавке. Глядя на эту емкость, я медленно повторил свой вопрос и снова получил утвердительный ответ.

«Неужели я наконец-то ее нашел?»

Продавщица говорила что-то еще, но я не слишком внимательно слушал, а даже если бы и слушал, то все равно ничего бы не понял. Спешно открыв гугл-переводчик, я с его помощью попросил продать мне дихрои и заварить немного прямо сейчас, чтобы дать мне возможность тут же отведать ее, покурить сигару и описать впечатления в моем дневнике. Продавщица легко согласилась. Мне предоставили большой стол для чайных церемоний, кресло-трон и вскоре принесли отвар из цветка, который я так долго искал.

Я с неким благоговейным трепетом наблюдал за тем, как продавщица с улыбкой ставит на мой стол чашку с напитком. Он оказался алого цвета, и, кроме лепестков дихрои, в нем плавали ягоды шиповника и годжи. Когда я, орудуя все тем же гугл-переводчиком, уточнил, каковы целебные свойства напитка, продавщица сказала, что он помогает от малярии.

«Как и дихроя».

Раскурив сигару, я сделал первый глоток. Вкус у принесенного отвара оказался немного пряный, с нотками разнотравья и легким цветочным ароматом. Наслаждаясь напитком, я включил планшет, чтобы добавить в дневник новую запись, когда зазвенел колокольчик, висящий над входом. Я повернулся, желая взглянуть на гостя, и с удивлением обнаружил, что это Джимми.

– Что пьешь? – полюбопытствовал наш провожатый, подойдя к столу.

– Не поверишь – дихрою, – ответил я с улыбкой.

– Дихрою? – удивился Джимми.

Он подозвал продавщицу и что-то спросил у нее по-китайски. После короткого диалога наш провожатый сказал:

– Я тебя расстрою, Максим: это не дихроя, а тибетская карликовая роза. Они похожи, но не одинаковые. А дихрои у них нет, но они рекомендуют поискать в Самье.

– А почему же она тогда сказала, что это – дихроя? – удивился я.

– Такова философия тибетских торговцев: всегда говори «да», а если обман раскроется, улыбнись и отправь в соседний город искать дальше, – пожал плечами Джимми.

– Интересная… философия, – пробормотал я.

Случившееся, конечно, немного меня разочаровало, но уже по дороге в Самье, любуясь красотами тибетской природы, я подумал, что в подобных ситуациях – спонтанных, где-то немного нелепых – и заключается самый смак любого путешествия. Ты просто случайно заходишь в какую-то дверь, по сути – наугад, и становишься участником некой истории. Кто-то что-то не так понял, или не так сделал, или ты ошибся – по итогу в памяти остается след, казалось бы, мелкий, но засевший на долгие годы.

Любое путешествие – это не только прекрасные пейзажи, но и люди – не великие мыслители, художники и поэты, которых так просто не встретишь на улице, а обычные, типичный народ, самая «соль земли». Они – тот фундамент, на котором растет пирамида достатка и власти. В Тибете у народа визуально все чуточку лучше, чем в российской глубинке.

«Наверное, именно поэтому у мэра Шанхая дома находят 17 тонн золота, а не сумки с мятыми купюрами… С другой стороны, у наших мэров вообще ничего не находят без разрешения сверху…»

По дороге в Самье мы посетили еще два монастыря – Йангбулаканг и Чангжаг. Первый, основанный, по словам Олега, за 2000 лет до нашей эры, был столицей Тибета до строительства дворца Потала в Лхасе. Второй же примечателен тем, что там хранится одна из самых древних – примерно 1500 лет – тонка15. Искусно вышитая бисером, она хранится под защитой стекла, являясь предметом поклонения буддистов, которые прибывают сюда со всего мира.

– Тонка с бисером сейчас снова в моде, – сказал Джимми, указывая на легендарную шаль. – Зэки в китайских тюрьмах такие делают.

В этих монастырях съемка тоже была под запретом, но я все равно его украдкой нарушал, хотя, сказать по правде, тибетская тематика уже начала потихоньку меня утомлять. Единственное, чего мне по-настоящему хотелось бы, – найти дихрою. Остальное я начал делать, скорее, на автомате. И упавший телефон чем дальше, тем больше казался этаким намеком судьбы: «Ты здесь не за этим».

«Посмотрим, что будет в Самье. Почему-то есть ощущение, что там обязательно случится что-то важное».

•••

Июль 1901 года

Недуг. Ночлег в дороге и новое упоминание дихрои. Монастырь Ебра. Прощание с Ионданем

– Что же, отправляешься? – спросил Даший.

Он пришел утром, чтобы попрощаться с Цыбиковым, отправляющимся в Ебру и Галдан.

– Да, – ответил Гомбожаб. – С нами пойти не надумал?

– Нет, хватает дел в городе, – усмехнулся Даший. – Потом расскажешь, что там видел.

Цыбиков кивнул и, подхватив молитвенный барабан, махнул Ионданю – новому слуге, нанятому как раз для пешего путешествия. Вместе они отправились к городским воротам, откуда дорога вела прямиком в Ебру.

Гомбожаб планировал добраться до монастыря затемно – благо, он находился всего верстах в двадцати от Лхасы, – но путешествие, как всегда, внесло свои коррективы: из-за того, что необходимо было постоянно идти в гору, у Цыбикова началась сильная одышка.

– Что с тобой? – хмурясь, с жутким акцентом поинтересовался Иондань.

– Мне плохо, – с трудом выдавил Цыбиков.

Иондань медленно кивнул, а потом, несмотря на протесты нанимателя, отобрал у него молитвенный барабан и дорожную сумку и побрел в сторону от дороги.

– Ты куда? – переведя дух, окликнул его Гомбожаб.

– Иди за мной, – бросил слуга на ходу. – Переночуем тут, а утром пойдем дальше.

Цыбиков хотел возразить, но, прислушавшись к себе, решил не геройствовать.

Иондань привел его в дом одного бедного старика Пхубу, который с радостью принял гостей у себя. В качестве благодарности Цыбиков приготовил для всех троих свой любимый отвар.

– Что это? – спросил Пхубу, когда востоковед поставил перед ним на стол кружку с дымящимся напитком.

– Особый сбор трав, – ответил Гомбожаб. – Попробуйте.

Пхубу взял кружку в руки и сделал осторожный глоток. Глаза его расширились, и он на выдохе протянул:

– Хорошо.

Цыбиков улыбнулся, вопросительно посмотрел на Ионданя.

– Вкусно, – ответил тот хрипло.

Востоковед улыбнулся еще шире и уже подносил свою кружку к губам, когда Пхубу тихо сказал:

– Да, пожалуй, почти так же вкусно, как дихроя…

Цыбиков замер от неожиданности и оторопело уставился на старика. Тот, удивленный таким вниманием, буркнул:

– Что не так?

– Все так, но… ты упомянул дихрою.

– Упомянул, да…

– Я ищу ее больше года, но никто не может мне в этом помочь.

– Да, дихрою найти не так просто… – хмыкнул старик. – Растет она не везде.

– Так это что же, растение? – нахмурился Цыбиков.

Он не мог поверить своим ушам. Что же, выходит, в дом старика его привела судьба, а не случай?

– Цветок, – ответил старик.

– А ты знаешь, где его найти?

– Ох… сложно сейчас сказать, где, – почесал макушку Пхубу. – Отваром из дихрои меня угощали в Ебре, правда, было это много лет назад, и с той поры я больше никогда не пил подобного.

– А чем он такой особенный? – не унимался Цыбиков.

– Это сложно объяснить словами, – помедлив, ответил старик. – Надо попробовать. Все так… ясно становится. Ясно и просто. Как-то так.

Больше ничего добиться от старика не удалось, но даже полученной толики знаний хватило Цыбикову, чтобы еще сильнее возжелать попасть в Ебру.

Наутро Гомбожаб встал раньше всех и, растолкав слугу сразу после рассвета, вместе с ним побрел в монастырь. Хворь, которая донимала Цыбикова вечером, отступила, как и не было, а потом он шел шустро, чем немало удивил Ионданя.

– Ты как себя чувствуешь? – осторожно спросил слуга, наблюдая за тем, как Гомбожаб резво поднимается в гору.

– Прекрасно, – бросил востоковед.

Дорога от хижины старика до ущелья, где находился монастырь Ебра, отняла у путешественников чуть больше двух часов. Поднявшись на очередное возвышение, Цыбиков увидел субурганы, хаотично расставленные напротив монастыря, и остановился, чтобы перевести дух и насладиться видом. Как обычно, велик был соблазн сделать снимок тотчас, но Цыбиков уже давно научился справляться с этим мимолетным порывом.

«Успеется».

Спустившись на дно ущелья, Цыбиков обнаружил среди массивных молитвенных ступ маленький домик. Прислушавшись, востоковед понял, что изнутри доносится чье-то негромкое пение. Заинтересованный, Гомбожаб пошел на звук и, приблизившись, осторожно заглянул в домик через приоткрытую дверь.

Посреди домика находился некий шкаф и статуя Долма16. Рядом со статуей стоял пожилой монах в пестрых одеждах и набирал в дощатое ведро воду, которая лилась из среднего пальца Долма, и при этом громко пел на тибетском.

«Чем это он занят?» – подумал Цыбиков, с любопытством наблюдая за происходящим.

Набрав полное ведро воды, монах повернулся, увидел путешественников и растерянно замер.

– Таши-деле, уважаемый, – поспешно сказал востоковед, кланяясь старику.

– Таши-деле, – в тон ему ответил монах. – Кто вы и откуда держите путь?

– Меня зовут Гамбожаб Цыбиков, я прибыл из Бурятии в Тибет, дабы совершить паломничество по священным местам – таким, как монастырь Ебра.

– Достойная цель, – кивнул монах.

– Простите, что отнимаю ваше время, но… вы не скажете, что это за постройка?

– Это Мани-хан, – важно изрек старик. – Вот там, – он указал на шкаф, – хранится «мани» с формулой «ом-мани-падмэ-хум». Входите, взгляните на нее.

Цыбиков благодарно кивнул и подошел к статуе. С обратной стороны вместо глухой стенки или дверки была железная решетка, за которой находилась белая плита с письменами.

– Вода из пальца Долма поливает мантру «мани», – подступив к Цыбикову, сказал монах. – В эту воду мы потом добавляем муку и лепим мани-рилву.

– Мани-рилву? – переспросил Гомбожаб.

Это название он слышал впервые.

– Красное лекарство, – сказал монах. – Помогает для больных глазами. Бросаешь красное лекарство в воду, перемешиваешь и моешь глаза.

– А что еще есть в этом… лекарстве, кроме муки и воды? – спросил Цыбиков.

Монах не ответил на вопрос – лишь улыбнулся лукаво и сказал:

– Пойдемте, я отведу вас в монастырь.

Гомбожаб и Иондань не спорили – пошли следом за монахом.

– И все же, – не удержался Цыбиков. – Нет ли в составе вашего лекарства… дихрои?

Монах оглянулся через плечо, смерил востоковеда заинтересованным взглядом, потом хмыкнул и сказал:

– Дихрою вам лучше поискать в Галдане, Брайбуне или Сэре. У нас ее не собирают уже много лет.

Цыбикову стоило некоторых усилий, чтобы скрыть разочарование. Безусловно, главной его целью была не дихроя, а исследования и снимки местных святынь, а также подробное их описание. Но разве можно было так запросто отделаться от треклятого предсказания Лон-бо-чойчжона, которое буквально преследовало Гомбожаба. Он до сих пор отчетливо помнил стеклянный взгляд ламы из Лабранга, который сквозь транс увещевал его «найти дихрою». А вчерашняя встреча со стариком и новое упоминание диковинного растения? Как после всего, что происходило прежде, считать подобное случайностью?

Такие мысли преследовали Цыбикова весь день и добрую часть ночи, пока они бродили по тоннелям Ебра в компании с радушным монахом. Позже, когда ближе к вечеру старик оставил их вдвоем, Гомбожаб сделал дежурный снимок монастыря и в деталях описал громадную статую Майтреи, которая стояла в одной из пещер; наведался к каменной плите для небесного погребения, куда, как рассказывал добросердечный монах, привозят в основном богачей, поскольку у бедных нет денег на подношения и рисовую похлебку для духовенства монастыря числом почти двести человек. Все это было, безусловно, интересно, но поиски дихрои целиком и полностью завладели разумом Гомбожаба. Теперь он изнемогал от желания отыскать этот таинственный цветок.

«Как там говорил старик? – думал Цыбиков, когда они, покинув монастырь Ебра, отправились к Галдану. – После отвара из дихрои все становится ясно и понятно? Что это значит?»

Весь день они шли, не жалея обуви, и остановились на ночлег у самого горного мыса, рядом с мрачным храмом, в котором хранилась статуя страшного божества Гонбо17. Иондань заметно нервничал и долго не мог уснуть.

– Пойду пройдусь, – сказал он наконец. – Может, сон нагуляю…

Он выбрался из их палатки, оставив Цыбикова наедине с дневником. Закончив записи, Гомбожаб решил воспользоваться одиночеством и сменить фотографические пластины. Однако стоило востоковеду достать старые пластины, как послышались шаги и в палатку вошел Иондань. Цыбиков замер, не зная, как объяснить слуге свои манипуляции, однако тот даже не взглянул в сторону хозяина – пройдя к своему лежаку, просто рухнул на него и практически тут же захрапел. Несколько мгновений Гомбожаб выжидал, боясь, что Иондань проснется, но этого не произошло, и востоковед быстро заменил пластины и спрятал старые в дорожную сумку. Возвращаясь к своему лежаку, Цыбиков почувствовал, что от спящего слуги пахнет алкоголем.

«Самогон?» – удивился востоковед.

Впрочем, никаких хлопот выпивший Иондань не доставлял, а потому Цыбиков не придал особого значения случившемуся, улегся и быстро уснул.

На следующее утро все было, как прежде: никаких вопросов слуга не задавал, и Цыбиков быстро забыл о том, что едва не выдал себя. Однако, когда путники уже приблизились к Галдану, Иондань вдруг обратился к хозяину с просьбой:

– Давай сначала сходим к субургану ламы Намха-чжялцана, что в четырех верстах на восток?

Цыбиков нехотя согласился. Субурган Намха-чжялцана, учителя (или, скорее, главного противника) Цзонхавы, согласно преданию, был построен его учениками рядом с тем местом, где Намха-чжялцан упал замертво. Перед тем как освободить свое тонкое тело, великий лама велел ученикам не сдвигать его трупа с места, однако ученики ослушались его и, переместив его тело чуть в сторону, построили ступу. Из-за этого дурной дух, который, согласно преданию, и убил Намха-чжялцана, вырвался на свободу и с той поры чинит зло людям. Чтобы защитить себя от него, каждый паломник должен 108 раз молча обойти вокруг субургана.

Собственно, именно за этим Иондань и отправился к ступе.

Пока слуга совершал необходимое количество кругов в компании других паломников, прибывших сюда с той же целью, Цыбиков, скрываясь от чужих взглядов, сделал снимок субургана великого ламы. К тому моменту, как Иондань закончил обряд, уже начало темнеть, и потому путешественники взяли высокий темп, дабы поспеть в Лабранг к ночи. Это им удалось; около десяти вечера Цыбиков со слугой уже были на южной стороне горы Брог-ри, возле ворот, ведущих в монастырь. Устроившись на ночлег в гостинице, Цыбиков и его спутник, изможденные ритуалом, уснули безо всяких проблем.

Следующим утром Гомбожаб и его слуга отправились к главной достопримечательности Галдана – золотому субургану самого Цзонхавы, который и основал этот монастырь на заре пятнадцатого века. К началу 1410 года основные здания были закончены, и этот момент можно считать началом истории Галдана.

Теперь, столетия спустя, рядом с домом, где раньше Цзонхава жил, в большом коричневом доме с позолоченной крышей хранятся драгоценная ступа и гробница из сандалового дерева с телом великого ламы внутри. Цыбиков знал, что изначально ступа была серебряной, и лишь потом 50-й настоятель Галдана, Гэндунь-пунцог, сделал ей облицовку из чистого кованого золота. Кроме субургана Цзонхавы в монастыре находятся субурганы всех последующих наместников, но они достаточно невелики и внутри них хранится лишь пепел сожженных тел.

Любуясь статуями божеств Чжиг-чжэда (9-головый, 34-рукий и 16-ногий) и Дамчжан-чойчжяла, Цыбиков оказался возле позолоченной ступы и обнаружил возле нее двух монахов. Преклонив колени, они молились у трона. Не желая беспокоить их своим присутствием, Гомбожаб хотел уйти, когда один из монахов поднялся и направился к выходу. Взгляды его и востоковеда встретились. Монах добродушно улыбнулся Цыбикову, и тот, ответив тем же, сказал:

– Таши-деле.

– Таши-деле, – кивнул монах.

– Позволите задать вам вопрос? – осторожно поинтересовался Цыбиков.

Монах кивнул.

– Вы случайно не знаете, где я могу найти дихрою?

Улыбка на лице монаха застыла.

– Возможно, в Брайбуне или Сэре… Вероятно, в Сэре, – помедлив, сказал он. – По крайней мере в последний раз я пил ее отвар именно там.

Цыбиков удивленно смотрел на монаха. И снова судьба безошибочно свела востоковеда с человеком, который не просто слышал краем уха о диковинном цветке, но и пробовал его отвар.

– Если у вас больше нет вопросов, я, с вашего позволения, пойду, – видя замешательство Цыбикова, мягко произнес монах.

– Да, да, конечно, – отстраненно бросил Цыбиков.

Монах уже был на полпути к выходу, когда востоковед спросил:

– А какой эффект от употребления отвара из дихрои?

– Тому, кто никогда не пробовал отвар из дихрои, не опишешь его эффект. Но, если попытаться… то она, скажем так, проясняет разум.

С этими словами монах покинул монастырь, оставив Цыбикова в одиночестве.

«И снова эта ясность…» – рассматривая памятник великого Цзонхавы, размышлял востоковед.

После посещения субургана Гомбожаб отправился в дом, некогда принадлежавший великому реформатору. Со временем из скромного жилища он превратился в настоящий дворец. Находившийся внутри монах показал Цыбикову комнату, где Цзонхава скончался, показал и изображение великого ламы на стене. По легенде, оно появилось там сразу после его смерти в ответ на вопрос рыдающих учеников: «Учитель, где ты?».

«Правда это или нет? – рассматривая портрет на стене, думал Цыбиков. – Что он сам появился? Хотя после того, как дихроя преследует меня на каждом шагу, стоит ли сомневаться в чудесах?»

Потом Цыбиков вернулся в местную гостиницу, где они остановились вчерашним вечером… и с удивлением обнаружил, что его слугу и еще одного незнакомца выводят наружу охранники монастыря.

– В чем дело? – спросил Гомбожаб, подходя к хмурым служителям закона.

– Вы знаете этих людей? – осведомился один из охранников.

– Вот этого. – Цыбиков указал на Ионданя. – Это мой слуга.

– Ваш слуга и слуга другого господина, – веско произнес другой охранник, – устроили пьяную драку. По законам монастыря Галдан за это полагается штраф в пятьдесят ланов или отрезание уха.

Цыбиков тут же вспомнил аромат алкоголя, исходивший от Ионданя позапрошлой ночью.

«Значит, не всегда ты так спокоен, как был той ночью…»

Востоковед смерил слугу задумчивым взглядом. Деньги были существенные, но лишение уха казалось Гомбожабу чрезмерным наказанием.

– Я заплачу, – со вздохом сказал он.

Охранники переглянулись.

– Деньги при вас? – спросил один из них.

Когда вопрос был улажен и охранники ушли, оставив востоковеда наедине с его слугой, Иондань тут же бросился благодарить Цыбикова за его благосклонность.

– Я все… все отдам… клянусь… – заплетающимся языком заверял провинившийся.

– Иди прямо сейчас обратно в Лхасу, – велел Гомбожаб. – Для путешествия в Брайбун и Сэру я найму другого слугу.

– Но…

– Никаких но, – нахмурил брови Цыбиков. – Ты подвел меня. Из-за чего ты сцепился с тем, другим слугой?

Иондань потупился. В этот момент снаружи донесся истошный крик: похоже, хозяин второго драчуна не захотел платить штраф.

– Да мы просто… языками зацепились, ну и вот… – промямлил Иондань.

– Так я и думал. Обычная пьяная возня… Уходи, Иондань. Я вернусь через несколько дней. Постарайся к этому времени найти хотя бы часть денег, чтобы вернуть мне долг за твое… ухо.

Иондань пообещал, что найдет все, и ушел, а Цыбиков, тем же днем наняв нового слугу, на следующее утро отправился в Брайбун.

Удивительно, но Гомбожаб даже не думал о том, вернет его бывший спутник долг или нет.

Куда больше востоковеда волновала дихроя.

•••

6–7 октября 2019 года

Монастырь Самье. Страсти по страховке. Вынужденное возвращение в Лхасу. Минус два

Вечером случилось очередное открытие: памятуя о том, что мне предстоит пересесть на 1200-й, я попросил у Ребе мотоцикл, чтобы попробовать его на участке от монастыря Чангжаг до городка Санжай, что находился рядом с Самье. Прежде я уже ездил на этой модели, только старого поколения, и вот тогда она показалась излишне громоздкой и тяжелой. К моему удивлению, оказалось, что в поворотах нынешний 1200-й рулился в сравнении с 800-м даже немного легче. Видно было, что конструкторы учли прошлые ошибки. Тяжесть, конечно, присутствовала, но как только мотоцикл начинал движение, это ощущение пропадало, будто его и не было. Одной из причин, вероятно, был меньший радиус переднего колеса по сравнению с 800-м байком.