Полная версия:

Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть I. Научные исследования

В целом для приходского духовенства после Гражданской войны стало характерно значительное снижение образовательного уровня и профессиональных навыков. В кратчайшие сроки произошло фактическое разрушение той социальной группы, которая существовала до революции, и формирование нового духовенства, значительно отличавшегося по своему социокультурному портрету от прежнего.

При этом значительный приток в послереволюционные годы новых людей не привел к «омоложению» духовенства. Категория рукоположенных в священный сан в возрасте от 40 до 50 лет в 1919 г. из исключения стала нормой. В последующие годы тенденция к рукоположению немолодых ставленников сохранялась. В годы тотальной нехватки духовенства епископат был обеспокоен, прежде всего, не поиском «пассионариев», а «затыканием дыр» на конкретных приходах.

Все это (хотя и в несколько смягченной форме) было вполне свойственно и для духовенства г. Екатеринбурга (переименованного в 1924 г. в Свердловск). Отметим, что характерная для того времени нехватка источников, содержащих биографические сведения о духовенстве, делает исследование этого вопроса непростым. Наиболее репрезентативной здесь может считаться выборка, составленная на основании анкет из следственных дел периода Большого террора (когда репрессиям подверглось подавляющее большинство городского духовенства), которая была дополнена известными сведениями о клириках, избежавших ареста.

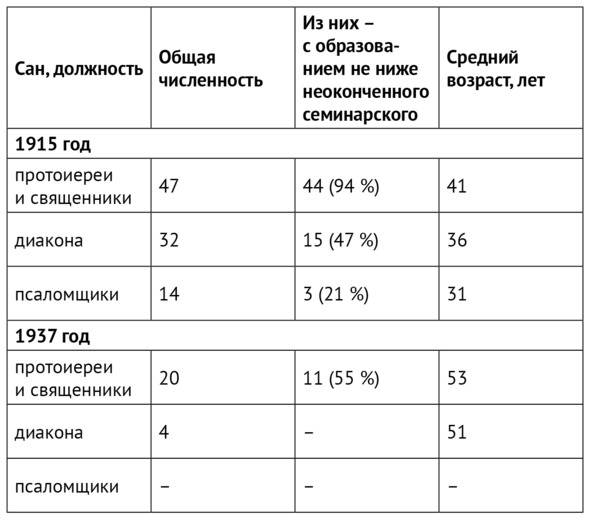

Таблица 2.4 Сравнительные характеристики духовенства Екатеринбурга-Свердловска за 1915 и 1937 гг.*

Составлено по: Справочная книга Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 16—22, 31, 43—44; Авторская База данных репрессированного духовенства Урала.

Таким образом, за два десятка послереволюционных лет произошло резкое снижение образовательного уровня городского духовенства и его существенное «постарение». При этом почти на три четверти сократилась его общая численность (в частности, осталось лишь пятеро клириков, служивших в городе с дореволюционных времен), а такая группа, как псаломщики, здесь исчезла полностью. Последнее произошло, прежде всего, из-за сокращения клириков на приходах, ввиду ухудшения экономического положения последних. Кроме того, в результате массового закрытия церквей появилось большое количество «лишних» священников, которые стали выполнять, в том числе, и причетнические обязанности.

Отметим, однако, что сокращения численности архиереев в этот период не только не произошло, но, по причине образования нескольких церковных юрисдикций, она даже увеличилась. Так, если до революции в городе был лишь один архиерей – епископ Серафим (Голубятников), то к 1937 г. здесь их стало трое – «сергиевский» архиепископ Петр (Савельев), «обновленческий» митрополит Михаил (Трубин) и «григорианский» митрополит Петр (Холмогорцев)248.

Для характеристики повседневной жизни духовенства в двадцатые-тридцатые годы рассмотрим его доходы и жилищные условия.

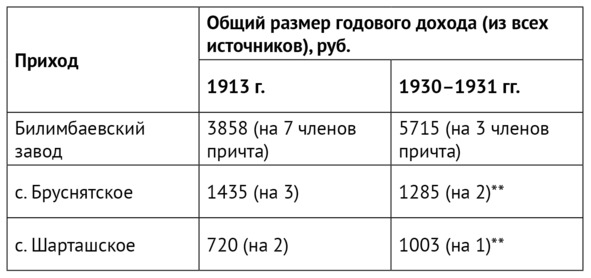

Для сравнительного анализа денежных доходов духовенства нами были использованы данные епархиального справочника 1915 г. (фактически относящиеся к 1913 г.) и нескольких найденных в Центральном государственном архиве Удмуртской республики клировых ведомостей по Свердловской епархии за 1930—1931 гг. Ввиду совершенно разного уровня цен в первом и втором случаях ниже приведена сравнительная таблица цен на некоторые продукты для того и другого периода.

Таблица 2.5 Сравнительная таблица доходов духовенства за 1913 и 1930—1931 гг.*

* Источник: Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915; ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 5. Д. 169, 172, 173. ** Пересчитано исходя из указанной суммы доходов за неполный год.

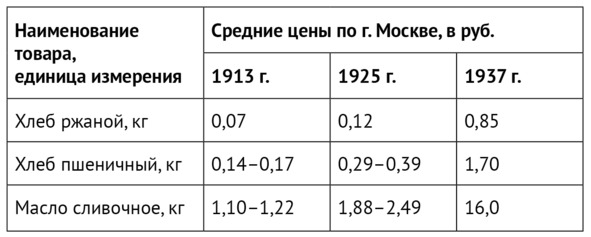

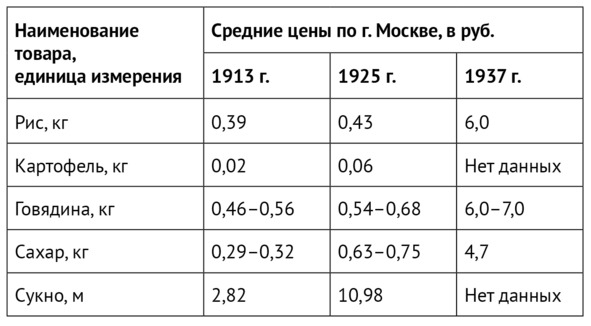

Таблица 2.6Сравнительная таблица цен на основные продукты питания

* Источник: Терешкова М. Цены 1913 года в современных рублях [Электронный ресурс] // Красное место. URL: http://www.krasplace.ru/ceny-1913-goda-v-sovremennyx-rublyax (дата обращения: 05.11.2018); Курукин И., Никулина Е. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М.: Молодая гвардия, 2007; Справочник отпускных и розничных цен по г. Москве (1937 г., август).

Таким образом, если общие доходы причтов в 1930—1931 гг. в цифровом выражении представляли собой величины, более или менее соразмерные с 1913 г., то покупательная способность рубля при этом снизилась по меньшей мере в несколько раз, в зависимости от вида товара.

К сожалению, не удалось найти подобные данные по основным церквям Свердловска, где размер доходов, очевидно, был выше. Следует, однако, иметь в виду, что власть повсеместно проводила политику разорения духовенства, путем обложения его непомерными налогами. Отмечались случаи, когда налоги, начислявшиеся на доходы «служителей культа», превышали сами эти доходы.

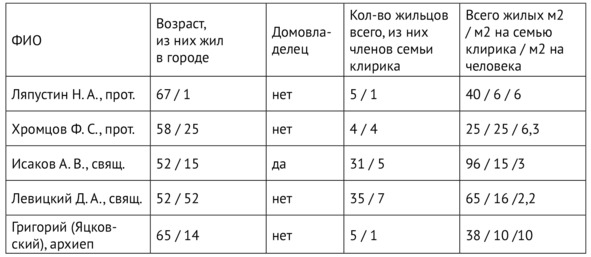

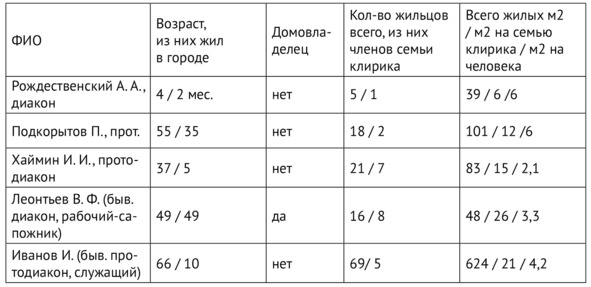

Что касается низкого уровня обеспеченности жильем городского населения, то он являлся для тех лет вполне обыденным, и положение духовенства в этом плане ничем не отличалось в лучшую сторону. Так, правящий архиерей Екатеринбургской епархии, а с середины двадцатых годов глава «григорианского» раскола Григорий Яцковский, имевший в своем распоряжении до 1918 г. огромный архиерейский дом с множеством обслуживающего персонала, домовой церковью, надворными постройками и т. д., в 1932 г. проживал в одном из помещений Иоанно-Предтеченской церкви, жилой площадью 10 кв. м. Вместе с ним в других помещениях церкви проживало еще четыре человека. При этом размер жилой площади архиерея продолжал оставаться самым большим среди городского духовенства, превышая средний уровень более чем в два раза.

На основании переписи домовладений г. Свердловска нами была составлена выборка, показывающая уровень жилищных условий духовенства на начало 1930-х гг.

Таблица 2.7 Уровень жизни духовенства, согласно результатам переписи домовладений г. Свердловска за 1932 год

* Источник: ГАСО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 179. Л. 2—2 об.; Д. 206. Л. 12—12 об.; Д. 264. Л. 12—12 об.; Д. 283. Л. 12—12 об.; Д. 295. Л. 4—4 об.; Д. 313. Л. 4—4 об.; Д. 480. Л. 4—4 об.; Д. 517. Л. 33—33 об.; Д. 532. Л. 31—31 об.

Как явствует из материалов переписи, средний размер жилой площади на одного члена семьи клирика составлял менее пяти квадратных метров. Если среди «служителей культа» и оставались владельцы собственных домов, то в результате подселения к ним дополнительных жильцов они были поставлены в равное с квартиросъемщиками положение. Для сравнения укажем, что в 1934 г. средняя жилая площадь на одного человека в поселке ВИЗ составляла 5,6 кв. м.249

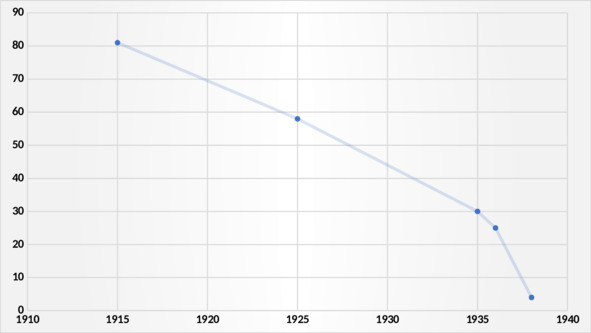

Вернемся к вопросу о численности городского духовенства. В 1915 г. в Екатеринбурге (включая населенные пункты, вошедшие в его состав в дальнейшем) насчитывалось 93 приходских клирика (см. табл. 2.1).

Согласно спискам лишенных избирательных прав за 1924—1925 гг., количество духовенства Свердловска составляло тогда 58 священнослужителей (35 священников и 23 диакона) и 10 псаломщиков. Согласно данным Всесоюзной переписи, в 1926 г. в Свердловске проживало 55 священнослужителей и 11 псаломщиков, из которых одна женщина250. Кстати говоря, появление женщин-псаломщиц стало одной из наиболее серьезных перемен, происшедших в церковной практике в послереволюционный период. Но для крупных городов это являлось скорее исключением.

Согласно списку граждан, лишенных избирательных прав, к 1935 г. в Свердловске проживало около 30 священно-церковнослужителей251, в т. ч. 3 епископа, 26 священников и диаконов (из них четыре значились как «бывшие»), 1 псаломщик. Отметим, что эти цифры неплохо согласуются со сводными данными на 1937 год, представленными в таблице 2.5252.

Таким образом, с 1926 по 1935 гг. духовенство в г. Свердловске сократилось на 44 человека: часть их была репрессирована, убыль остальных связана с оставлением служения в церкви, в связи с уходом за штат или снятием сана (из-за закрытия приходов), переводами на другие места, смертью по естественным причинам. После этого, в 1935 г., в Свердловске было репрессировано 6 клириков, а во время Большого террора 1937—1938 гг. – еще 32 священнослужителя (включая архиереев, протоиереев, священников, диаконов), что составляло подавляющее большинство проживавшего тогда в городе духовенства253.

Общая динамика изменения численности свердловского духовенства отражена на рис. 1.

Таким образом, Большой террор привел к практическому исчезновению городского духовенства как социальной группы, а последующие принятые властями меры довели дело до логического завершения – в 1941 г. в Свердловске не осталось ни одного служащего клирика Православной Церкви.

Великая Отечественная война заставила власть серьезно пересмотреть свою внутреннюю политику. Тотальная антирелигиозная кампания вскоре была свернута, а в 1943 г. руководство большевистской партии и советского государства и вовсе решило «повернуться лицом» к церкви и верующим. В результате начался медленный численный рост свердловского духовенства: в 1942 г. оно состояло из двух человек, в 1945-м – из восьми, не считая архиерея254. В 1953 г. на городских приходах служило уже 5 протоиереев, 4 священника и 4 диакона255.

Рис. 1 – Изменение численности священнослужителей г. Свердловска

Дальнейшему увеличению численности духовенства препятствовало то, что в городе в то время действовало всего две церкви, открытия новых не происходило. А после того, как в 1961 г., в ходе «хрущевских» гонений на религию, осталась лишь одна из них (кладбищенская Иоанно-Предтеченская), процесс и вовсе оказался заморожен на три десятилетия. Подлинное возрождение церковной жизни в городе (и по стране в целом) стало осуществляться лишь с конца восьмидесятых годов, в результате начавшихся в обществе коренных перемен.

Глава 5. Репрессии по контрреволюционным делам 1928—1939 гг.

5.1. Борьба за новую генеральную линию партии. 1928—1935 гг. (В. М. Кириллов)

Прошедший в декабре 1927 г. XV съезд ВКП (б), определяемый в советской партийной литературе как съезд коллективизации, наметил приоритеты нового этапа классовой борьбы. Их можно вычленить по пропагандистским клише центральной и местной печати. Поэтому в качестве основного исторического источника для написания данного раздела мы использовали подшивку газет «Уральский рабочий» (Орган Уральского областного и Свердловского окружного комитетов ВКП (б), Уральского областного исполкома Советов и Уралпрофсовета) 1928—1939 гг. и «Рабочий» (орган Тагильского окружкома ВКП (б), Окрпрофбюро и Окрисполкома) за период 1928—1939 гг.256.

При изучении текстов периодической печати нами использован метод контент-анализа и парадигматический подход, в соответствии с которым изучаемые признаки текстов рассматриваются как определенным образом организованная структура. В качестве ключевого системообразующего ядра такой структуры мы взяли понятие «генеральная линия партии».

Элементами структуры, образуемой ключевым понятием-проблемой, стала группа категорий, опирающихся на содержание номеров газет: 1. международная политика, 2. оппозиция и уклоны в партии, 3. антирелигиозная пропаганда, 4. кулачество, 5. коллективизация, 6. «бывшие» и специалисты, 7. новая культура, 8. хлебозаготовки, 9. займы, 10. налоги, 11. торговля, 12. кооперация, 13. военизация, 14. печать, 15. репрессии, 16. классовая бдительность, 17. школа и молодежь, 18. стратегия и тактика партии, 19. советское строительство, 20. вопросы производства, 21. патриотизм, герои, 22. карательные органы, 23. реабилитация, 24. конституция, право, 25. отношение к Сталину, 26. наука, 27. национальная политика, 28. перепись, 29. принудительный труд. В период 1928—1934 гг. количество категорий контент-анализа составило 20 единиц, в период 1935—1939 гг. расширилось до 29257.

Обращение к отдельным высказываниям и формулировкам внутри этих категорий (единицам высказываний) позволяет проследить эволюцию основных установок генеральной линии партии, подсчет единиц высказываний дает возможность «взвесить» роль того или иного элемента стратегии и тактики партии в период с 1928 по 1939 гг. Применительно к самой генеральной линии партии мы сконцентрировали свое внимание на ее репрессивной составляющей.

В корреспонденциях «Уральского рабочего» за 1928 г.258 репрессивная тематика наиболее ярко отразилась в категориях 2, 4, 6, 16, 15 и составила в общем объеме 294 единицы высказываний.

В первую очередь акцентируется внимание читательской аудитории на проблемах хлебозаготовок, борьбе с оппозицией и уклонами в партии, с кулачеством, «бывшими», репрессивных актах в духе революционной законности. Хлебозаготовительный кризис 1927—1928 гг. был вызван недовольством крестьян государственными закупочными ценами на зерно и привел к невыполнению плана зернопоставок. В конечном счете это подвигло Сталина и его единомышленников на завершение «оппортунистической» политики нэпа и переход к наступлению на деревню. Вначале кризис партийные лидеры пытаются объяснить низкой дисциплиной заготовителей хлеба и небрежностью в выполнении плана, акцентируют внимание на ненужности чрезвычайных и принудительных мер, призывают крепить союз города и деревни. Однако достаточно быстро переходят к другим объяснениям: проискам вредителей, отсутствию классовой линии, предложениям судить нарушителей директив партии в «строгом порядке». Хлебозаготовки из рутинной сельской работы превращаются в боевую задачу на хлебном фронте.

Кроме изъятия хлеба в фонды государства, на плечи крестьян возлагаются займы (так называемый заем восстановления крестьянского хозяйства и заем индустриализации), налог самообложения. Их объявляют «орудиями культурного подъема деревни». Внедряется установка – «Каждый крестьянский двор должен иметь облигацию займа индустриализации. Облигации довести до самой глухой деревни Урала»259, которая очень редко дополняется критикой повсеместной практики принудительного размещения займа. Прямо подчеркивается, что налог самообложения – «классовый закон», направленный против зажиточных слоев деревни. Его следует сочетать со статьей 107 Уголовного кодекса (о спекуляции). Исходя из материалов большевистской печати, посвященных торговле, создается устойчивое впечатление, что любая торговля – это спекуляция260.

Начинается пропаганда массовой коллективизации как «единственного пути подъема уровня жизни деревенской бедноты». По поводу плана массовой коллективизации еще нет устойчивых представлений: то утверждается, что его еще нет, то – «план выполнен на 178%». Большевикам грезятся колхозы и совхозы как «фабрики хлеба» недалекого будущего. Безапелляционно подчеркивается, что «крестьянство настроено в пользу коллективных форм землепользования»261. Переходит в активную стадию борьба с кулачеством, «пытающимся захватить „командные высоты“ в деревне». Перед нами типичные примеры высказываний на эту тему: «Кулаки и богатеи мешают культурному строительству деревни», «Кулаки скрывают хлеб», «Кулак ведет классовую борьбу против советской власти», «Вычистить кулаков и подкулачников», «Надо бороться с самой почвой, на которой растет кулак».

Второе место по количеству единиц высказываний приходится на категорию «репрессии». В газете опубликована информация о 10 крупных контрреволюционных делах, половина из которых имела отношение к Уралу. Первостепенное внимание уделено так называемому Шахтинскому делу. Кроме того, освещается дело епископа Скальского и ксендзов – «польских шпионов», Смоленское дело, дело против белогвардейцев-кулаков в Киеве, Кушвинское дело, Соликамское дело, Богомоловское дело (процесс лесных вредителей), Лудорвайское дело, ряд дел против дезорганизаторов хлебного рынка. Согласно информации прокурора РСФСР Н. В. Крыленко (репрессирован, расстрелян в 1938 г., реабилитирован в 1955 г. – ВМК), в 1927 г. только по заметкам рабселькоров было возбуждено 19 480 уголовных дел262. Преобладающая часть дел связана с так называемым «вредительством», обвинением, формулируемым в рамках концепции революционной законности. Дела были направлены против так называемых «бывших», с обвинением их в классовой борьбе против советской власти.

В качестве примера политических фальсификаций обратимся к делу всесоюзного масштаба (Шахтинскому) и делу регионального характера, приобретшему всесоюзное звучание (Лудорвайское дело). Первое дело получило широкий резонанс и фундаментально освещено в современной научной литературе. Обвинения в заговоре специалистов, выдвинутые ОГПУ и поддержанные на уровне Политбюро ЦК ВКП (б), за отсутствием улик строились на компрометирующих показаниях и самооговорах. «Шахтинский процесс» над группой представителей «буржуазной» интеллигенции стал знаковым событием в истории СССР, обозначив переход от нэпа к «социалистическому наступлению» в экономике. В 2000 г. Генеральной прокуратурой РФ все осужденные были реабилитированы за отсутствием состава преступления263.

Лудорвайское дело связано с уральским регионом (название дано по д. Лудорвай, процесс происходил в г. Ижевске, Удмуртия). В июне 1928 г. в деревнях Лудорвай, Юськи и Непременной Лудзе местная деревенская верхушка (которую обозначили «кулаками») с согласия некоторых членов сельсовета устроила массовые телесные наказания бедных односельчан. Крестьян выпороли черемуховыми прутьями за неисправные изгороди на меже деревень. Возникший общественный резонанс привел к возбуждению уголовного дела. К различным срокам лишения свободы по ст. 58, 109, 110, 111 Уголовного кодекса РСФСР были приговорены 10 человек (от 3 до 10 лет исправительных работ с конфискацией имущества и выселением из Удмуртии). ЦК ВКП (б) обязал парторганизации Удмуртии развернуть решительную борьбу с кулачеством и в то же время содействовать коллективизации крестьянских хозяйств.

В удмуртских деревнях в силу традиционного права существовал порядок содержания скота без пастухов. В огороженные леса, луга и паровые поля с весны выпускали скот и собирали только осенью. Поэтому община строго следила за состоянием изгородей, которые были разбиты на участки по числу хозяев. На изгородях каждый владелец ставил свой родовой знак, и по нему проверяющие общинники определяли, чей участок неисправен. В этом случае община в соответствии с приговором, принятым на кенеше (сельском сходе как органе местного самоуправления), определяла меру наказания провинившемуся. Нередко такой мерой являлась порка прутьями. Такой обычай при всей своей жестокости относился к обычному праву и не вызывал особого сопротивления и жалоб. Поэтому фактически произошедшее являлось проявлением обычного права, существовавшего в удмуртских деревнях с давних времен. Но дело было оценено партийными и государственными органами страны как демонстрация противодействия кулачества социалистическим преобразованиям в деревне. Дело получило классовую оценку как террор кулачества по отношению к бедноте и середнякам, выступавшим за коллективизацию и передел земли. Лудорвайское дело, получившее большой общественный резонанс, положило начало «антикулацкой» политике. Вслед за показательным процессом над его участниками в Ижевске, подобные процессы прошли в других районах Удмуртии264.

Понять направленность репрессивной политики этого времени можно только в связи с изменениями в генеральной линии партии, произошедшими на XV съезде ВКП (б), который проходил в Москве с 2 по 19 декабря 1927 г.

Он обозначил курс на индустриализацию и коллективизацию, а также ознаменовался началом внутрипартийной борьбы: из партии были исключены члены троцкистской оппозиции, Л. Д. Троцкий выслан в Среднюю Азию (Алма-Ата). Целями пропагандистской кампании Сталина стала борьба с правым уклоном, троцкизмом, примиренчеством. В самом начале 1928 г. Уральским обкомом был подведен итог деятельности троцкистской оппозиции в Свердловске: признано ее политическое банкротство, полный развал. Выдвинут лозунг: «Не ослабляя борьбы с троцкизмом, направить главный удар направо». Началась активная чистка партии от сторонников Троцкого и иных оппозиционеров. Утверждалось, что на Урале 128 крупных партийцев отошли от троцкизма265. Глава Уральского обкома партии И. Д. Кабаков в докладе «Что делают наши враги» вполне верноподданнически разоблачал троцкистов, как врагов советской власти266. Все выступления против политики коллективизации, принудительного самообложения зажиточных крестьян, наступления на кулака рассматривались как проявления правого уклона.

Методы идеологической обработки населения тесно увязывались с политикой партии, а эффективность их использования обеспечивалась иерархической структурой государства, в котором массовые периодические издания являлись «приводным ремнем» диктатуры. Вождь и политики, подвластные ему, искусно обосновывали необходимость «вынужденных» репрессивных мер против врагов социализма. До приговора по Шахтинскому делу публикуются многочисленные материалы под названием «Удержать массы от огульного спецеедства», а после появления приговора в печати – «В Верхотурье свила гнездо шайка „бывших людей“» (о врагах-спецах)267.

В «Уральском рабочем» применительно к специалистам и «бывшим» наиболее распространенными можно считать такие высказывания: «Беспощадная борьба с контрреволюционными элементами»; «Преодоление кастовой замкнутости»; «Не допустим спецеедства»; «Всех огульно не виним»; «Помогать специалистам, но проверять их»; «Перевоспитание кадров служащих»; «Подготовка советских специалистов для промышленности. Число инженеров к концу пятилетки увеличить вдвое». Одновременно оружие классовой борьбы затачивается против «бывших» – частников, торговцев, домовладельцев, лишенцев.

Продолжала развиваться система массового доносительства и закреплялся статус «бдительного ока народа» – рабселькора. В постановлении ЦК партии от 28 августа 1926 г. рабселькоровское движение было определено как одна из форм рабоче-крестьянской общественности. Постепенно расширялись права рабочих и сельских корреспондентов, их полномочия закреплялись в ряде секретных постановлений.

К концу 1920-х гг. рабселькоры фактически стали агентурой ОГПУ, которое проявляло ответную заботу о них. Им присваивались псевдонимы, несанкционированная расшифровка которых, согласно циркуляру суда РСФСР, являлась «уголовно наказуемым преступлением»268. Страницы газет пестрили довольно грозными и революционными псевдонимами-кличками: Игла, Шило, Лезвие, Острый, Оса, Горн, Око, Зуботычка, Игрек, Зеро, Дьявол, Чорт, Фуганок, Дикий, Нетерпеливый, Скороход, Пардон, Красный сокол, Штурвал, Следопыт, Прокатчик, Маломальский, Мастеровой, Рабкор №4342, Вопиющий, Рабкоровский, Чернорабочий, Деревенский, Заречный и др.

Схема действия рабселькора была проста. Обнаруживая «врагов народа», он писал агентурное донесение в ОГПУ, которое в интересах этого ведомства часто превращалось в газетную статью и попадало на страницы «Уральского рабочего» и других газет. Редакция газеты посылала подлинник заметки в орготдел горсовета с визой «Для расследования. „Уральский рабочий“ ждет ответа без напоминания», и вскоре следовал результат269. Таким образом организовывалось «всенародное обличение замаскировавшегося врага» и ОГПУ только оставалось выполнить свою роль – расправиться с ним.

Специальное внимание обращалось на защиту рабкоров и селькоров. ЦК призвал провести на местах несколько показательных процессов преследования рабселькоров с широким освещением их в печати. Происходила политизация уголовных преступлений, совершаемых против рабкоров. В рабселькорах призывали видеть нарождающуюся советскую интеллигенцию, которая была верным союзником пролетариата, в отличие от «бывших».

В корреспонденциях «Уральского рабочего» за 1929 г. в целом репрессивная тематика особенно явно прослеживается в категориях 2, 4, 6, 16, 15 и насчитывает 375 единиц высказываний. Таким образом, преобладает нацеленность на борьбу с оппозицией в партии, с кулачеством, «бывшими» и политические репрессии в чистом виде.

Сталин, проведя две партийные чистки: в советских и вузовских ячейках в 1925 г. и деревенских ячейках в 1926 г., отдал команду о генеральной чистке партии в 1929—1930 гг.270. Снова внедряется установка о чистке деревенских ячеек, начинается чистка советского партаппарата методом «открытой чистки» с широким привлечением масс рабочих, служащих и красноармейцев. Чистка должна была сопровождаться вербовкой в партию новых членов, преимущественно преданных генеральной линии ВКП (б) рабочих, батраков и бедняков. Идет одновременно борьба с двумя уклонами: левым, троцкистским, с его установками на перманентную революцию, за равенство, против мелкобуржуазной стихии нэпа и правым как кулацкой программой обогащения в условиях продолжения нэпа. В одну антипартийную шеренгу зачислили кулака, подкулачника, правого и примиренца. Всякие попытки снизить темпы индустриализации и коллективизации подавлялись.