скачать книгу бесплатно

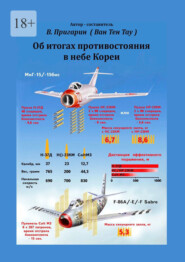

Об итогах противостояния в небе Кореи

Валентин Сергеевич Пригарин

Книга основана на материалах, собранных на форуме Авиабазы «Крон», а также нескольких других форумах и в книгах, и является попыткой просуммировать эти материалы и найти результаты воздушных боёв в Корее и условия, в которых эти бои велись между советским 64-м Истребительным авиационным корпусом и авиацией ООН в 1950—1953 годах.Мне кажется, что это может представлять определённый интерес, как единственный в истории пример крупного и продолжительного противостояния ВВС СССР и боевой авиации США.

Об итогах противостояния в небе Кореи

Автор-составитель Валентин Сергеевич Пригарин

ISBN 978-5-0055-6317-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От редактора

Дорогие читатели, прежде, чем Вы откроете эту книгу и начнёте читать, мы хотели бы объяснить вам, почему на обложке стоит Автор-составитель, а не Автор.

Настоящим и единственным автором этой книги является Валентин Пригарин.

Еще курсантом, летая на МиГ 17, он заинтересовался Корейской войной. И хотя об этом конфликте не принято было говорить в официальных источниках, в лётной среде он был известен. Ещё бы – первое открытое противостояние Советского Союза и США с их союзниками, первые бои реактивной авиации, не уступавшие по напряжённости иным сражениям Второй Мировой. Ещё живы были непосредственные участники тех событий. Тема настолько захватила Валентина, что он задался целью разобраться в хитросплетениях статистики, мемуаров, откровенного вымысла и подтасовок в угоду политической конъюнктуре и попытаться найти реальные итоги противостояния истребительной авиации в небе Кореи.

Сразу было очевидно, что задача будет сложной, так как по воздушной войне в небе Кореи в литературе, в зависимости от того кто писал, было много спекуляций и домыслов. А главное, итоги работ разных авторов, особенно по разные стороны океана, были порой диаметрально противоположными. В то время было мало документов в открытом доступе, но уже тогда Валентин находил возможность встречаться и беседовать с ветеранами тех событий, а когда в 1993 году правительство рассекретило документы относящиеся к тому периоду, появилась возможность практической работы над данной книгой.

Например, что бы определить эффективность вооружения противников, Валентин изучил и применил в расчетах математический аппарат относящийся к высшей математике. Начертил и отработал десятки схем, перелопатил сотню документов, изучил всю доступную иностранную и отечественную литературу по этому периоду, непосредственно общался практически со всеми авторами ключевых работ по этой теме, написанными в России. И постепенно у него складывалось своё видение того конфликта. Не на пустом месте и результате пустопорожних умствований, а подкрепленная документами, расчётами, математическими и статистическими выкладками. Безусловно, он был не один, кто интересовался данной проблемой на просторах интернета – возник форум по воздушной войне в небе Кореи и ее итогам. Валентину на нем пришлось отстаивать свои выводы и изыскания, иногда в жесткой форме. И когда началась работа над книгой, он решил показать все точки зрения, все возражения его выводам и тем самым дать читателю возможность самим решать, кто прав в этом споре. Именно поэтому он внес в книгу в большое количество диалогов с форума, отражавших мнения и взгляды других его участников в их неизменном виде.

В результате, когда книга была написана и готовилась к изданию, редакция издательства Ридеро, при наличии в книге прямого текста участников форума, с юридической точки зрения, попросила в титуле написать не «автор», а «автор-составитель». Конечно же В. Пригарин не задумываясь пошел на это, потому что главная цель книги донести до читателя результаты его многолетнего труда и выводы сделанные им, на основе подлинных и достоверных документов, многие из которых были не доступны ранее отечественным историкам и читателям, потому что являлись американскими, написанными, естественно на английском языке. Именно Валентин перевёл их и сделал возможным для изучения. Повторюсь, идея книги, многолетний труд и изыскания, десятки схем и таблиц, а главное, сделанные выводы, целиком и полностью принадлежат настоящему автору этой книги, Пригарину Валентину Сергеевичу.

А так как в книге много интерактивных ссылок, не совсем удачно переформатированных схем с авторских Excel, сканов с мелким шрифтом, у читателей есть возможность скачать книгу в формате Word на дисках Google и Яндекса, на свой ПК и использовать все возможности изложенного материала, а так же изучить авторские схемы в формате Excel. Ссылки внизу.

Виталий Авдеев, Максим Гореленко

https://drive.google.com/folderview?id=1KU-glXHHH8Q5UuJyfV-PAd0iEjYa7KD1 (https://drive.google.com/folderview?id=1KU-glXHHH8Q5UuJyfV-PAd0iEjYa7KD1)

https://disk.yandex.ru/d/VLzl3yWQarGCbw (https://disk.yandex.ru/d/VLzl3yWQarGCbw)

Предисловие

Эта статья вряд ли была бы возможна без помощи Максима Гореленко (ник Док_М) и Виталия Авдеева. Один из них является хирургом и заведующим отделением онкологического стационара, а другой однокашник по летному училищу.

Док_М был многолетним участником форума Крон – http://forums.airbase.ru/2009/03/t66218–vojna-v-koree-chast-3.html (http://forums.airbase.ru/2009/03/t66218--vojna-v-koree-chast-3.html), откуда и происходит статья. И длина его текстов не уступает моим. Кроме того, он по моей просьбе всегда проверял логику моих схем, составлял свои.

Виталий же оказал помощь в создании и размещении этой книги на издательском сервисе Ридеро, с тем, что бы она увидела свет и дошла до читателя.

Книга рассчитана на любителей авиации, ее истории и просто для любознательных людей.

Статья основана на материалах, собранных на форуме Авиабазы «Крон», а также нескольких других форумов и книг, и является, по сути, попыткой просуммировать эти материалы и найти результаты воздушных боёв в Корее и условия, в которых эти бои велись между советским 64-ым Истребительным авиационным корпусом и авиацией ООН в 1950—1953 годах.

Мне кажется, что это может представлять определённый интерес, как единственный в истории пример крупного и продолжительного лобового противостояния ВВС СССР и боевой авиации США (ВВС, ВМС и КМП) – основной частью авиации ООН.

Это были первые (и единственные) бои самолётов с пушечно-пулемётным вооружением на высоте 13 км. И первые массовые бои – их масштаб по концентрации сравним с масштабом боёв в ВВ-2.

Только на примере воздушных боёв Корейской войны возможно прямое и непосредственное сравнение различных школ обучения лётчиков, систем командования, и наиболее передовой для того времени техники СССР и США.

Хотя, на самом деле, на стороне ВВС СССР в воздушных боях на разных этапах и с разной интенсивностью участвовали ВВС КНР и КНДР, объединённые в ОВА. В то же время 5-ю и 20-ю Воздушные Армии ВВС США, выполнявших основную боевую работу, а также авиацию ВМС и КМП США, поддерживали самолёты союзников по коалиции ООН – самолёты с авианосцев Великобритании, 77-я эскадрилья ВВС Австралии и эскадрилья ВВС ЮАР.

Однако в статье, из-за недостатка хотя бы более или менее правдоподобной статистики по Объединённой Воздушной Армии (ОВА), результаты её действий (под которыми здесь понимается соотношение безвозвратных потерь Корпуса и авиации ООН), не рассматривались. Этой цифры в сводной таблице потерь нет.

Поскольку это статья, а не книга, то, к сожалению, в неё невозможно включить (да и трудно найти) частности, касающиеся быта и взаимоотношений наших лётчиков, участвующих в той войне. Хотя некоторые факты были найдены участниками форума, авторами из интервью с участниками боёв, и даже из документов. Среди них и такие, как иногда (впрочем, нечасто), злоупотребление спиртным, посещение разных злачных мест, патрули, гауптвахты и т.д… Иногда даже драки между лётчиками разных эскадрилий (зафиксирована одна – ссылка на документ).

Оказывается, что между нашими лётчиками и местными дамами возникали даже любовные истории. Об одной такой вскользь рассказывает советский ас (больше пяти подтверждённых побед) капитан Забелин из 190-й ИАД ПВО. Такая любовная история случилось с Михаилом Никифоровым, старшим лейтенантом, лётчиком 821 истребительно-авиационного полка и молодой женщиной из русской эмигрантской семьи. Это вы можете прочитать сами в интервью, данном Забелиным Игорю Сейдову по этому адресу: http://www.airforce.ru/history/cold_war/zabelin/chapter5.htm (http://www.airforce.ru/history/cold_war/zabelin/chapter5.htm), где написано следующее:

«Это совершенно особый случай. Молодой лейтенант. Блондин, симпатичный парень. Познакомился, кажется, в Харбине, где мы были проездом, с русской женщиной. И завязалась сумасшедшая любовь. Он захотел жениться, а на войне жениться – это же проблема… И он стал мало думать о полетах… Ну и вот, организовали судилище – товарищеский суд. Особенно политработники изощрялись: – Ты что, Родину продаешь?».

Михаил Никифоров, кстати, прибыл в Корею не со своим 726 иап, а на смену раньше – об этом упоминает в своём интервью, данному КиТ, Николай Иванов. По его словам, Никифоров был боевой парень и мечтал принять участие в «маленькой победоносной войне», неплохо воевал в небе Кореи. 4 июля 1952-го года был сбит в бою с Сэйбрами и катапультировался, и тем не менее вновь вернулся в строй и продолжал летать, выполняя боевые задания. Но был, как теперь выяснилось, и любовный эпизод… Казалось бы – ну был и был, что ж здесь такого? Драматическая и романтическая история, можно сказать нечто вроде «Прощай, оружие!» в авиационном варианте. Однако вместо «Хэмингуея» здесь получился… В общем, получился вариант с заформализованными партсобраниями и покаянием. Как будто люди и не люди вовсе. Жаль.

А так это была вполне нормальная жизнь вполне нормальных людей, отягощённых тяжёлой и опасной работой.

У американцев (по свидетельствам непосредственных участников той войны) в быту было примерно то же самое, если не хуже. Документов нет, но есть книга «The Hunters», автором которой является Джеймс Сэлтер, (настоящее имя – Джеймс Горовиц, см. фото), непосредственный участник боёв, командир звена (Flight Leader) 335-ой эскадрильи 4-го Авиационного Крыла. Если считать, что он пишет правду (хоть это, несомненно, и не документ), то, например, была драка и, что самое удивительное, прямо на стоянке, непосредственно после заруливания из боевого вылета – двое выясняли, кто кого бросил в бою. Драка была прервана самим командиром Авиакрыла, спросившего их: «Вам что, наверху не хватило?»

Согласно книге же, были и возлияния. У некоторых (включая главного героя) сжигающее его чувство увидеть свою фамилию на «доске побед». У иных полное безразличие к достигнутым результатам. У некоторых нежелание выполнять боевые вылеты. Иногда нежелание подставлять под удар ведомое звено, даже если это связано с уклонением от боя, хотя и в неявной форме – то есть, если МиГи бой не навязывали, то и такие командиры американских звеньев на нём, как говорится, не настаивали.

Но у Сэлтера это выдано в единой художественной книге – вся рутина, описание боевых вылетов и быт.

А про наших… не представляю, кто мог бы взять на себя такой труд и показать людей не только как боевую единицу, а именно как людей, живущих между полётами обыденной жизнью, хоть и не много на неё оставалось. Но «обыденной» именно для тех условий и времён – то есть, быт советского лётчика в командировке на Корейском ТВД.

В воспоминаниях наших лётчиков – тех, что опубликованы Крыловым и Тепсуркаевым, а также Сейдовым об этом говорится не очень много и значительно позже самих произошедших событий. Для подобных описаний нужны непосредственные свидетели, а их осталось совсем немного. Очень сожалею, что в своё время, зная лично и очень неплохо одного из них (командира звена 415 иап 133 истребительной авиационной дивизии Владимира Фёдоровича Гутченко) —

https://avvakul.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=378&sid=9b34d7a3c2a629c46d17ec781469d43e&start=28890 (https://avvakul.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=378&sid=9b34d7a3c2a629c46d17ec781469d43e&start=28890) (на снимке 2-ой слева в третьем ряду), я все свои вопросы задавал лишь о боях, пренебрегая, по молодости лет, остальным. В результате в голове остались только атаки, выходы из-под атак противника, как он после роспуска потерял ведомого и припев незамысловатой песенки:

«Сэйбры слева! Сэйбры справа!

Заорала вся орава,

Крути влево, крути вправо!»

Это, пожалуй, всё, что я запомнил. О наших лётчиках в Корее не существует, к сожалению, ни художественной литературы, ни фильмов – только мемуары и редкие телеинтервью, взятые уже значительно позже окончания боевых действий – в девяностых и двухтысячных годах. Причём некоторые из данных иногда противоречат и друг другу, и точно известным фактам, установленным по архивам Л. Крыловым, Ю. Тепсуркаевым, В. Набокой и И. Сейдовым. Вы всё это можете прочитать сами в их многочисленных трудах, а некоторые (немногие) эпизоды будут изложены прямо здесь, в статье.

В отличие от нас, в США выпущено немалое количество художественных фильмов и книг, снятых и написанных сразу и непосредственно после той войны. Они, как правило, лишены объективности. Причём, нет никакой уверенности, что наши фильмы были бы лучше в этом смысле.

Ещё есть очень неплохая и уже упомянутая выше художественная книга – «The Hunters», написанная Джеймсом Горовицем под псевдонимом Джеймс Сэлтер. Как я уже говорил, он был командиром звена в 335-ой эскадрилье 4-го Авиакрыла, авиабаза Кимпо. Вот фотозвенаhttp://forums.airbase.ru/2012/08/t66218_84–vojna-v-koree-chast-3.html (http://forums.airbase.ru/2012/08/t66218_84--vojna-v-koree-chast-3.html) в описываемый в книге период: начало весны – лето 1952 года. Совершенно очевидно, что он писал как раз про свою командировку.

Русского перевода этой книги нет. Но написана она очень неплохо и получила несколько литературных премий. Единственным художественным вымыслом, причём в чистом виде, является выдумка о разрисованном чёрными полосами МиГе, лётчик которого, якобы, получил прозвище «Кейси Джонс». Это, конечно, чистый вымысел, так как советские самолёты традиционно не имели никаких индивидуальных отличий (между прочим, как и самолёты ВМС США – в отличие от ВВС, во флоте это запрещалось). Эта же кличка (Кэйси Джонс) встречается и в статье итальянского исследователя Зампини, откуда Зампини её, по-видимому, и взял и который, к тому же, «приклеил» это имя к Сергею Крамаренко. Фото Крамаренко в кабине.

Почему именно к нему – неизвестно. Так как, повторяю, никаких индивидуальных отличий самолёт Крамаренко не имел, кроме, разумеется, бортового номера, разглядеть который можно только с очень короткой дистанции, да и то только с определённого ракурса. Это ещё притом, что сидеть в нём мог и не он, а совсем другой лётчик – полёты на «чужих» самолётах довольно часто практиковалось обеими сторонами. В любом случае, встретить друг друга в воздухе герой книги, командир звена капитан Джеймс Коннелл и Сергей Крамаренко, конечно, не могли. Дело в том, что по книге главный её герой, капитан Коннелл всё-таки сбил «Кейси» летом 1952. МиГ-15бис Крамаренко действительно был потерян (возможно, сбит), и при этом сам Крамаренко катапультировался, в районе Анджу, в бою с Сэйбрами. Но это было 17 января 1952-го, а совсем не летом. Летом он, отвоевавшись, уже давно убыл в Союз в составе своего 176 гвиап. Так что это, повторюсь, чистый вымысел, придавший, по мнению автора, толику привлекательности. Само же имя «Кейси Джонс», взято из американского песенного фольклора. Так звали персонажа одной песни, известной в СССР в исполнении Пола Робсона в середине пятидесятых годов – люди моего поколения вполне могут её помнить. Так же, как и его же известную песню «16 тонн» – https://www.youtube.com/watch?v=INjZN6giPik (https://www.youtube.com/watch?v=INjZN6giPik). А причём здесь «Кейси»? Притом, что так звали машиниста локомотива, отказавшегося принять участие в забастовке железнодорожников. Причём, по-моему, ещё до войны – тридцатые годы – Великая депрессия, а может и ещё раньше. А «машинист» потому, что, по мнению автора, боевые порядки МиГов напоминали американцам поезда, так сильно они были растянуты по дистанции в глубину. Тоже странно, так как в воспоминаниях капитана Забелина из 190-ой дивизии, воевавшего именно в этот период времени, он наоборот утверждал, что да, строй советского полка был растянут, но не в глубину, а по фронту, что мешало поиску противника и предбоевому маневрированию после его обнаружения. И он не раз пытался донести это своё мнение до командования дивизии – http://www.airforce.ru/history/cold_war/zabelin/chapter5.htm (http://www.airforce.ru/history/cold_war/zabelin/chapter5.htm).

А это (то есть то, что говорит Забелин) опять же противоречит официальному докладу «Central Fighter Establishment», автор которого – скуодрон-лидер ВВС Великобритании Уильям Харбисон фото, летал именно в 335-ой эскадрилье и именно в это же время, и в тот же период, что и Коннелл, прототипом которого, по-видимому, являлся сам Горовиц. Харбисон также отмечал в официальном докладе, что при первом контакте с противником атаку замыкающей пары надо проводить очень осмотрительно, так как эта пара могла быть совсем не замыкающей, так сильно были растянуты боевые порядки МиГов по глубине. Ещё в книге Горовица (Сэлтера) мне показалось несколько странным, что он ни разу не упомянул о «соседях», истребителях F-86 51-го Авиакрыла, две эскадрильи которого из трёх, уже начали выполнять боевые вылеты с авиабазы Сувон с самого начала декабря 1951 года. Хотел бы добавить, что американская эскадрилья (FIS – Fighter Interceptor Squadron) военного времени (Корея) состояла из 25 штатных самолётов и по их количеству была близка к советскому истребительному авиационному полку (иап). Скан документа уже сбрасывался на форум.

Так что пусть вас не удивляют, казалось бы, схожие названия – у американцев иная терминология и совсем другая структура.

Но помимо встречи с «Кэйси», придуманной, возможно, по «требованиям закона жанра» и совершенно необъяснимого факта не упоминания о коллегах из 51-го Авиакрыла, летавших на однотипных самолётах с авиабазы, находящейся всего в 25 километрах на юго-восток от той, откуда действовали герои книги Сэлтера, больше никаких серьёзных «огрехов» в книге, вроде, нет.

Описанное Сэлтером огромное количественное преимущество МиГов над Сэйбрами в каждом бою (иногда просто в боевом вылете – то есть, противник визуально обнаружен, но бой не состоялся) относится к категории так называемых «естественных фантазий», всегда присутствующих в описаниях участников боёв и оценивающих количество противника с явным завышением. Короче, просто вполне объективный психологический фактор, обнаруживаемый, кстати, не только у американцев – это характерно для пилотов всех наций и встречается не только в художественной, но и в мемуарной литературе и буквально во всех войнах. И, скорее всего, не только в авиации. Но уж, коль речь идёт именно об авиации, то наиболее ярким примером доказательства таких аллюзий является статья Александра Булаха, главного редактора журнала «История авиации» под названием «Бессмысленное занятие», которая была опубликована в газете «Независимом военном обозрение» 26 октября 2001. Булах, опубликовал своё исследование (я имею в виду упомянутую статью) базируясь на фактических материалах – на рапортах советских и немецких пилотов и официальных документах обеих сторон.

Советую всем почитать – весьма поучительная статья.

Вот её электронный адрес: http://nvo.ng.ru/history/2001-10-26/5_occupation.html (http://nvo.ng.ru/history/2001-10-26/5_occupation.html)

Так что Джеймс Сэлтер нисколько не преувеличивал, когда описывал армады МиГов. Вернее, преувеличивал не больше других. В том числе и наших лётчиков, принимавших участия в боях над Кореей, и написавших мемуары или дававших интервью. Впрочем, может Сэлтер «фиксировал» МиГи Объединённой Воздушной Армия (ОВА), которые пилотировали лётчики КНР и КНДР. Кроме того, следует учитывать, что Сэлтер описывает боевые действия, происходившие в самой середине воздушной войны.

Фактический же количественный состав МиГов Корпуса, Сэйбров и их пилотов, как и многое другое, весьма отличался в разные периоды противостояния и будет разобран по ходу статьи.

Естественно, будут использоваться и цитаты из интервью, взятые и у наших лётчиков Л. Крыловым и Ю. Тепсуркаевым, И. Сейдовым. А также материалы В. Набоки.

Пункт 1 Часть 1

Самолеты

То есть, непосредственно ТТД самих самолётов, их Устойчивость и Управляемость, а так же характеристики их вооружения. Табличные ТТД вы легко найдёте в и-нете. Рекомендую – http://airwar.ru/ (http://airwar.ru/)

Нет смысла до бесконечности их выкладывать.

Но в «источниках» найдены сравнительные характеристики – один самолёт по отношению к другому. Чисто лётная оценка. Источники указаны, их сбросы на Крон датированы.

Часть материалов по теме даны в форме изложения, а часть форме диалога – так легче понять.

В диалогах сохранены форумные «ники».

7/6—20 Критерии Косминкова

Так это, собственно, всё, Док. Перечислим под конец все критерии К. Ю. Косминкова, некоторые из которых мы дополнили, и укажем даты.

«… На боевую эффективность авиации существенное влияние оказывают, в частности, следующие факторы:

1) – лётно-технические и лётно-тактические данные самолётов;

2) – количественное соотношение авиатехники противоборствующих сторон;

К которому мы добавили количество лётного состава

3) – управление войсками в целом и авиацией в частности;

4) – тактика действий боевой авиации;

5) – опыт и квалификация лётного состава, способного выработать и реализовать на том или ином театре военных действий наиболее эффективные способы боевого применения самолётов.

Если последние четыре пункта относятся к области военного искусства, то первый – исключительно к области техники. Корректное сопоставление лётных данных позволит из многих факторов выделить чисто технический аспект».

А на форуме добавили ещё пару пунктов:

6) – морально-политическая мотивация.

Этот пункт был внесён по предложению В. Набоки.

И где, как прямое доказательство представлены мнения Крамаренко, Иванова и Пепеляева в фильме «Корейский барьер» – https://www.youtube.com/watch?v=jE_7TwZ_twM (https://www.youtube.com/watch?v=jE_7TwZ_twM) (см. 49 мин), снятый, правда, в несколько другую политическую эпоху – в 2003 году.

7) Безвозвратные потери

Без него невозможно подвести черту.

Устранить несоответствие потерь Корпуса (336, вместо канонических 335) мне не удалось.

На стопроцентную точность не претендую. Но наши цифры значительно ближе к истине, чем многие другие. Почти все пункты сопровождаются расчётами и графиками. А многие – сканами и переводами. Добавлю, что там, где поначалу делались лишь расчёты, а годы спустя обнаруживались подлинные материалы, там расхождения были минимальными.

Всё, Док, спасибо за помощь и многочисленные проверки – один бы не справился.

Сначала непосредственно самолёты. Там два раздельных аспекта. Сами ТТД и «Устойчивость и управляемость», без которой невозможно реализовать даже значительное преимущество в ТТД.

Начнём с Устойчивости и Управляемости. Хотя количественно оценить устойчивость и управляемость мне не по силам. Там слишком много математики. Сплошняком интегралы, описывающие «затухающие» и «незатухающие», «периодические» и «апериодические» колебания при фиксированном и освобождённом управлении и т. д.

Если кратко, то всё зависит от взаимного расположения центра масс самолёта, центра давления и аэродинамического фокуса (т.е. центра приложения приращения подъёмной силы). А также от площадей рулевых поверхностей и прочности конструкции, наличии бустеров и многого другого. Для лётчика это выражается в реакции самолёта на отклонение органов управления, усилия на них, отсутствие «двойных» движений при пилотировании и т. д. Надо учитывать также и штопорные характеристики – там много всего.

Но, повторяю, количественно такие вещи мне оценить не по плечу, и лично мне сказать по этому поводу нечего. Смог найти лишь самые общие мнения.

Вот выводы инженера Л. Крылова. Напомню, что по своей основной профессии он аэродинамик, а не только историк авиации. Так же, как и Ю. Тепсуркаев. Вот что Крылов пишет в Армаде-10, стр. 61—62:

«В боях выяснилось, что МиГ-15бис по сравнению с F-86 имеет несколько большую горизонтальную скорость и лучшие разгонные характеристики… Главным же преимуществами Сэйбра являлись бОльшая максимально допустимая скорость пикирования и лучший горизонтальный маневр… Главным конструктором для МиГ-15бис было установлено ограничение М=0,92… Бои с Сэйбрами происходили на скоростях, зачастую превышающих М=0,92, т.к. и противник, и наши истребители вплотную прижимались к звуковому барьеру. На боевом режиме работы двигателя максимальная скорость МиГ-15бис по горизонту на высотах 5000—12000 м соответствовала М=0,89—0,92 и запаса скорости для снижения с работающим двигателем не было. Резким снижением с дв-лем работающем на макс. оборотах, Сэйбр уходил от МиГа даже в том случае, если пилот последнего превышал число М, разрешённое Главным конструктором. Опыт боёв показал, что успехи МиГ-15бис в противоборстве с F-86 объяснялись, прежде всего, тем, что лётный состав 64 ИАК в совершенстве овладел техникой пилотирования на М> 0,92. Обычно бои велись на числах М до 0,95—0,96, однако нередки были и бОльшие числа М – часто во время пикирования за Сэйбром на большой Н стрелка махметра доходила до упора, соответствующего М=0,98. Поэтому в бою, если имелась возможность следить за приборами, лётчики смотрели не на махметр, а на указатель истинной скорости… Многие лётчики достигали Vист = 1100км/ч, в т.ч. и на высоте 9000—10000м (М ~1)».

Перерыв цитаты. Просто напомню, что на пикировании, даже с учётом поправок, они, возможно, преодолевали звуковой барьер, так как скорость звука на высоте 10 км равна 1079 км/ч.

Но уже с М примерно 0,92 МиГ был подвержен «валёжке», чего не было на Сэйбре. Продолжение цитаты:

«Главным препятствием для достижения больших скоростей являлось ухудшение устойчивости и управляемости МиГа, проявлявшееся в таких явлениях, как „валёжка“, обратная реакция по крену и чрезмерные усилия на ручке управления».

Перерыв цитаты. Дальше Крылов описывает два вида «валёжки», описанную высотную и невысотную, и даёт причины их возникновения. Дальше он пишет:

«Обратная реакция по крену возникала на М=0,86—0,87, отдельные лётчики отмечали её прекращение при М> 0,95. Это явление лётчиками было освоено, к нему привыкли. Все маневры на больших скоростях выполнялись одной ручкой или с отклонением руля направления в сторону, противоположную общепринятой. При этом действовать педалями приходилось очень небольшими, дозированными движениями, проверяя реакцию самолёта „на ощупь“. К числу наиболее серьёзных дефектов обратная реакция по крену не относилась, но лётчики отмечали, что она отвлекает от выполнения боевой задачи».

Перерыв цитаты. Ничего себе картинка, а? То есть на больших М лётчик, пытаясь удержать Сэйбр в прицеле, даёт ручку вправо, а ногу влево, да ещё и «на ощупь». При этом они не относили к числу «наиболее серьёзных» и вообще «привыкли»… Дальше Леонид Крылов пишет:

«Пилоты МиГ-15бис требовали увеличить Vмакс. доп. на пикировании и просили ограничение по числу М заменить на ограничение по Vист. При этом отмечалось, что увеличение Vмакс. доп. потребует снижения усилий на ручке управления, т.к. при приближении к М=1 управление становиться тяжёлым в прямом смысле – усилия которые надо было приложить к РУС для увеличения перегрузки на 1, резко возрастали и достигали 25-ти кГ. Ведение боя уподоблялось занятию тяжёлой атлетикой – на маневре с трёхкратной, к примеру, перегрузкой, пилоту приходилось тянуть за ручку с усилием в полцентнера. По мнению пилотов, 64 ИАК был необходим гидроусилитель руля высоты…»

Перерыв цитаты. Здесь надо добавить, что в дополнение к сказанному, управления триммером на МиГе (на МиГ-17 точно) находился на левом борту, и чтобы снять усилие в канале тангажа надо переносить руку с РУДа. Это не очень удобно даже в тренировочном бою. Что ж говорить о реальном. У Сэйбра же управление «триммером» находится прямо на ручке.

«Пилоты просили увеличить эффективность воздушных тормозов. Это повысило бы возможности МиГ-15бис и в бою на виражах, и при пикировании за Сэйбром. Имея тормозные щитки большей площади, F-86 выполнял переворот на любой высоте и скорости, в том числе и максимальной, причём на участке отвесного пикирования мог выполнять довороты. На МиГ-15бис, имеющем воздушные тормоза с площадью в два раза меньше, чем у Сэйбра, такое было невозможно».

Конец цитирования. В общем, ясно, что и на пикировании, и по устойчивости и управляемости на больших скоростях на всех видах маневра МиГ-15 проигрывал F-86.

А так как МиГ-15 имел V сваливания почти наверняка большую, чем F-86 (из-за наличия у последнего автоматических предкрылков), то по устойчивости он проигрывал и на малых V.

По управляемости данных нет.