Полная версия:

Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии

Несколько позже появляются три памплонские «книги библейских иллюстраций» раннего XIII века, каждая из которых содержит около 1000 иллюстраций, причем общее поле точного совпадения составляет около 60 процентов. Франсуа Бюше189 уверенно указывает их единый источник – рукопись, несомненно принадлежащую к группе Пентатевха Ашбернхема, но, вероятно, обогащенную деталями из других традиций (возможно, раннеанглийской). К сожалению, имея дело с испанской традицией, гораздо труднее, чем в случае с Турскими Библиями, говорить о выборочном или полном воспроизведении прототипа – ни один из непосредственных образцов, в отличие от ситуации в турском скриптории, где хранились Пентатевх Ашбернхема и Ватиканский Вергилий, до нас не дошел.

В обоих случаях, разнесенных во времени, механизм цитирования и мера задействования непосредственно образца и зрительной памяти мастера остается невыясненным. Куда более благодатный материал для такого рода анализа – группа итало-византийских памятников XI–XII веков, к которой мы обратимся во второй части.

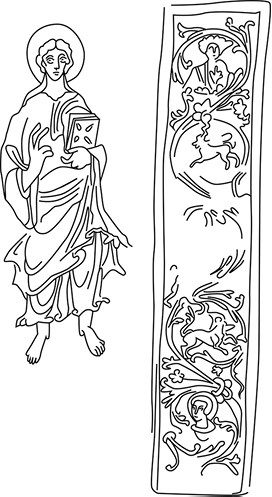

«Летучие листы». Обособление отдельных элементов сцены при копировании

Итак, выше мы попытались показать, что уже к каролингско-оттоновскому периоду отношения «образец – копия» могут предполагать выборочное копирование отдельной сцены и отдельного элемента, причем можно разделить эти процессы на копирование с сохранением центрального ядра композиции и изменением периферии – и копирование с введением в композицию деталей из независимого источника. Распространенность этих приемов подтверждается наличием уже в каролингский период сохранившихся отдельных листов образцов и фрагментов так называемых книг мотивов. Этот термин – motif books – Э. Китцингер противопоставляет iconographical guides, рассмотренным выше, и называет так любые руководства, в том числе фрагментарные, воспроизводящие часть сцены, образец орнамента, отдельную фигуру и т. п.190 А. Мартен ранее определил такого рода пособия как «летучие листы», feuilles volantes191, противопоставив их более основательным «тетрадям моделей», carnets de modèles. Так, в catalogue raisonné Шеллера приводится разделенный между Парижем и Ватиканом фрагмент такого руководства второй половины IX века с отрывками текста из «Психомахии» и гимнов Пруденция и рисунками отдельных фигур, фрагментов сцен и разрозненных элементов орнамента и архитектуры (регион Луары; Париж, Национальная библиотека, MS Lat. 8318, f. 49–64 и Vat. MS reg. lat. 596, f. 26–27, 27)192. Источники этих зарисовок, сделанных несколькими мастерами, исследователи находят и в каролингской резьбе по слоновой кости, и в римских архитектурных орнаментах193. Дж. Александер194 приводит аналогичный по времени фрагмент (рубежа IX–X веков, например: Малибу, Калифорния, Музей Поля Гетти, Ludwig Folia 1; илл. 9), изображающий отдельные фигуры и образцы орнамента. Эти образцы Александер не квалифицирует как самостоятельные произведения, специально предназначенные для инструктажа, и называет «пробами пера», что созвучно недавним выводам Л. Жеймона о мнемонической в первую очередь функции таких зарисовок195. Однако наличие в первом описанном нами фрагменте нескольких рук и нескольких, по-видимому разновременных, тем может объясняться как экономией пергамента, так и желанием сохранить зарисовки для последующей консультации.

9. Лист из «книги образцов» с фигурой с кодексом и фрагментом орнамента, (Малибу, Калифорния, Музей Поля Гетти, Ludwig Folia 1). рубеж IX–X вв. (Рис. А. А. Тэвдой-Бурмули)

Все эти ранние примеры схожи в одном: они обязательно включают элементы орнамента и второстепенных деталей, что отражает отмеченную еще Г. Сварценским в его статье о роли копии в Раннем Средневековье закономерность – «освобождение» при копировании в первую очередь деталей антуража (архитектурного обрамления, орнаментальной рамки и пр.)196. Приведенные им примеры оттоновских копий каролингских рукописей (в число которых входит, кстати, уже упомянутая нами выше пара Евангелий IX и Х веков, Лоршское и Герона) показывают, что в этот период при очень точном копировании центральной части сцены меняется отношение к пространству, окружению, второстепенным деталям. Получается, что в первую очередь от целостного изображения «откалывается» именно рамка, необязательное, но органично принадлежащее оригиналу окружение. «Воспоминания об одновременно задуманных и связанных между собой частях – краях драпировки, подушках, окнах, светотеневой разработке – воплощаются в независимых друг от друга формах, каждая из которых наделена собственной энергией»197. Автономизируется в первую очередь второстепенное – и преимущественно оно и попадает в ранние, созданные до середины XI века, «летучие листы» и «книги мотивов». В пользу ранней автономизации антуража и второстепенной фигуры говорит и описанный выше характер использования античного образца в иллюминации Турских Библий. Собственно, об этом же первичном распаде целостной сцены свидетельствует приведенный нами выше пример с выбором светильника или ангелов в Рождестве из Псалтирей Сигарда и Леоберта; мы имели возможность видеть, что еще в XII веке сцена сохраняет цельность и неизменность центрального ядра, получая широкие возможности разнообразия в деталях антуража. Дело, как мы уже говорили, видимо, не столько в том, что, как утверждает Сварценский, в романском искусстве в действие вступает авторская фантазия, сколько в том, что словарь миниатюриста становится более детализированным, содержит уже несколько различных по степени важности и обязательности рядов. К этим разным по удельному весу деталям, к тому, как они могут сочетаться друг с другом в рамках одной сцены, мы обратимся в последующих частях на материале иконографии Дней Творения.

Копирование отдельной композиции или ее части с изменением смысла: адаптация элементов

Копирование и адаптация внутри одной рукописи. Варьирование элементов из одного и нескольких источников

Образцом для копирования могут служить не только цикл или композиция, заимствованные из другой рукописи, но и одна из миниатюр в самой рукописи. Копирование такого рода предполагает заимствование более распространенного и «авторитетного» композиционного решения менее «авторитетной» композицией, явно апеллирующей к смыслу первой. Так, в упомянутом выше позднекаролингском «Золотом кодексе» св. Эммерама Регенсбургского (Карла Лысого) посвятительная миниатюра, изображающая заказчика – аббата Рамвольда – в окружении четырех светских добродетелей («Золотой кодекс» Карла Лысого. Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, Clm 14000, f. 1r, 28), очевидно мимикрирует под два изображения Христа во славе из той же рукописи198; причем от f. 6v (29) заимствуется общая композиция (персонаж в ромбовидном сиянии славы, с медальонами на углах), а от f. 46v – изображения символов Евангелистов в угловых кессонах (30). Интересно, что единственный новый элемент в посвятительной миниатюре – персонификации добродетелей, по смыслу заменяющие апокалиптических животных, положенных Христу, но не положенных аббату, – помещаются в углах ромба, как это было с фигурами пророков в сцене Majestas Domini на f. 6v, в то время как в f. 46v угловые медальоны ромба заняты орнаментальными элементами. Таким образом, замена центральной фигуры (с Христа на заказчика) с сохранением и варьированием значащих деталей периферии становится в каролингское время орудием передачи важного смысла.

Близкий по замыслу, но более сложный технически процесс можно проследить в мимикрии схемы композиции фронтисписа, предшествующего тексту Псалтири в одной из Турских Библий – Библии Вивиана (f. 215v; 31). Перечислим, иллюстрируя тезис Х. Кесслера о комплексности источников, приемы построения композиции фронтисписа к Псалтири199. Изображение танцующего Давида здесь заключено в синего цвета мандорлу, напоминающую о каролингских декоративных резных «кристаллах»200, и фланкировано по углам фигурами четырех светских добродетелей. Общая композиция явно связана с листом из той же рукописи, изображающим Христа во славе (f. 329v, 32), в то время как ряд вводных персонажей – например, воины, фланкирующие фигуру царя, – повторяют фигуры воинов из окружения Карла Лысого в посвятительной миниатюре из той же рукописи (f. 423r, 33). Более того, очень узнаваемый физиогномический тип царя и форма его короны явно повторяют «портретное» изображение Карла Лысого в посвятительной миниатюре. Если учесть уникальность для христианского контекста позы и облика Давида, восходящих к античным изображениям Орфея, а также явно присутствующие влияния декоративно-прикладного искусства, налицо совмещение двух описанных выше случаев: выборочной апелляции к нескольким изображениям, находящимся в той же рукописи (более привычные и распространенные «Христос во славе» и посвятительная композиция), с цитатами извне, причем, возможно, из языческих источников201. Композиция с танцующим Давидом из Библии Вивиана может рассматриваться как интереснейший вариант использования нескольких инструментов для передачи сложного смысла образа: античный иконографический прототип Давида – Орфей – указывает на его певческий дар, условно-портретное сходство с императором и фланкирующие фигуры воинов – на царский статус, дублирование же геометрической разделки листа, характерной для композиции Majestas, может считаться апелляцией к богоотцовству Давида. Эти аспекты характеристики Давида, данные, по нашим выводам, через визуальные приемы, подтверждаются также и текстами tituli202.

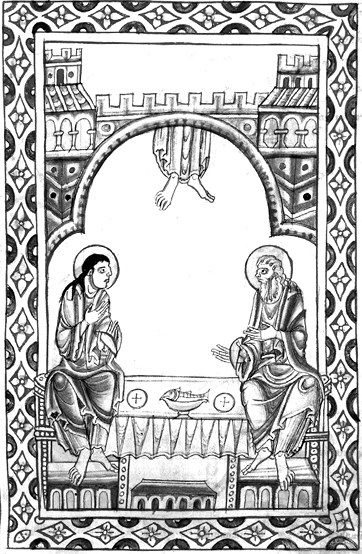

В романское время такого рода параллели в одной рукописи могут быть и более прямолинейны; так, на рубеже XI–XII веков можно наблюдать появление парных изображений, имеющих сходное центральное ядро, но обладающих разным содержанием и антуражем: в Сен-Ваастской Библии из Арраса (Аррас, Городская библиотека, MS 559, t. 1, f. 128v203) сцены Приведения Ависаги к Давиду и Видения Соломона помещены на одной странице, объединенные одной рамкой, с явным расчетом на перекличку мотивов фигуры царя, покоящегося на ложе, в обеих сценах.

Копирование и адаптация отдельной сцены или группы сцен из более ранней рукописи. Варьирование деталей. Объединение двух композиций в одной

Адаптация отдельной сцены к новым потребностям и смыслам наиболее ярко проявляется в случае копирования раннего авторитетного образца. Так, описывая традицию копирования «Золотого кодекса» св. Эммерама в регенсбургском скриптории, В. Диболд указывает, что в описанной выше посвятительной миниатюре Сакраментария Генриха II два ангела в верхней части листа заменяются на дополнительные фигуры провинций (которых становится, таким образом, не две, а четыре), что, по мнению исследователя, связано с «актуализацией» образа власти и указывает на четыре провинции Оттоновской империи204, фигурировавшие уже, к примеру, в Евангелиарии Оттона III (Евангелие Оттона III, Райхенау, ок. 1000 г., Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, Clm 4453, f. 23v; 34).

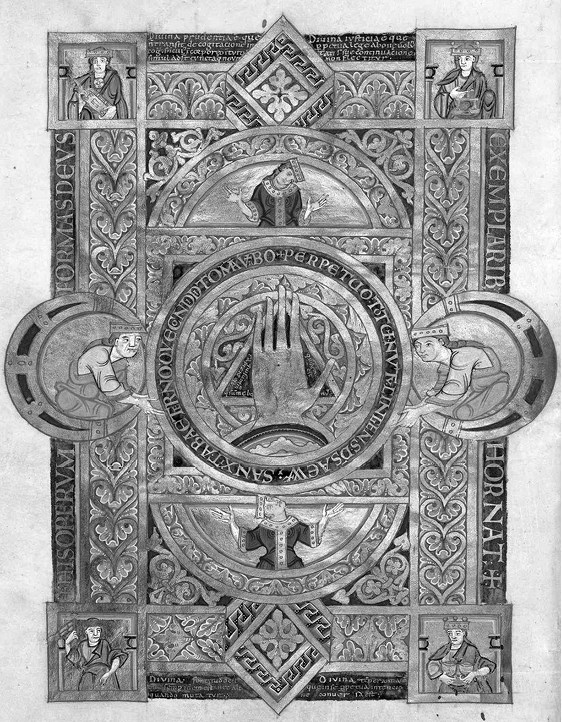

10. Десница в окружении персонификаций добродетелей. Евангелиарий аббатисы Уты (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13601, f. 1v), первая четв. XI в.

Адаптированная копия миниатюры «Золотого кодекса» с заказчиком – аббатом Рамвольдом – фигурирует в уставе, данном аббатисой Утой своему монастырю (Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Lit. 142, f. 58v, 1-я четв. XI в.). В окружение фигуры аббатисы переходят и персонификации добродетелей в медальонах, и звездчатые орнаменты из Majestas с f. 46v.

Более сложный путь адаптации проходит, по мнению Диболда, изображение Десницы, дважды скопированное с миниатюры «Золотого кодекса» (f. 97v; 35), где этот образ открывает Евангелие от Иоанна и имеет, согласно подписи, смысл оберега владельца205. В Сакраментарии Генриха II (f. 21r; 36) это изображение, в соответствии с назначением рукописи, адаптируется к новому смыслу и иллюстрирует финальный момент мессы, Pax Domini. При этом ладонь показана пальцами вниз (более традиционно, в соответствии с образом благословляющей Десницы, известной в раннехристианском искусстве уже с V века) и снабжена стигматом. Соответствующим образом меняется и надпись, окружающая изображение. В знаменитом же Евангелиарии аббатисы Уты (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13601, f. 1v; илл. 10) композиция открывает текст Евангелия, пальцы Десницы снова направлены вверх, а в окружении ее фигурируют четыре добродетели, как в посвятительной миниатюре «Золотого кодекса», и другие, неидентифицированные, женские фигуры206.

В примере с Десницей многократно описанное выше изменение периферийных частей композиции в соответствии с новым контекстом и назначением рукописи обогащается еще и механическими изменениями в положении главного элемента.

Начавшийся в каролингско-оттоновский период процесс выборочного копирования и осмысленного комбинирования деталей разных композиций продолжается и усложняется в XII веке. Так, изготовленный в 1170–1180 годах в Хильдесхаймском скриптории так называемый Штаммсхаймский Миссал (Los Angeles, J. Paul Getty Museum, MS 64) последовательно становится прототипом для двух рукописей этого же скриптория: Евангелия Генриха Льва (Wolfenbuttel, Library of Herzog August, Cod. Guelf. 105 Noviss. f., 1173–1188 гг.) и Золотого календаря (Wolfenbüttel, Library of Herzog August, Cod. Guelf. 13 Aug. f., ок. 1250 г.). В Евангелии Генриха Льва композиция f. 172r (Евангелие Генриха Льва. 1173–1188 гг. Wolfenbuttel, Library of Herzog August, Cod. Guelf. 105 Noviss. f. 172r, 37) совмещает изображение Творца в центре, окруженного медальонами с Днями Творения, которое восходит к знаменитой концентрической композиции с Днями Творения из Миссала (Los Angeles, J. Paul Getty Museum, MS 64, f. 10v)207 (38), с Majestas каролингского типа из этой же рукописи (f. 85v; 39) и обогащается, таким образом, изображениями символов Евангелистов и пророков. Точнее можно сказать, что композиция Majestas, как более сильная и авторитетная, накладывается на самую оригинальную из композиций копируемого образца – Сотворение мира, создавая, таким образом, типичный для романского периода вариант рождения третьего смысла из двух взаимоналоженных композиций.

Заимствование отдельной сцены из чужеродного неизвестного источника. Возможные степени членения целостной сцены с изменением смысла и без

Мы описали случаи, когда известен образец, скопированный полностью или частично. Гораздо больше случаев, когда мы не можем с уверенностью говорить о конкретном источнике композиции и вынуждены предполагать, что мастер руководствовался каким-то доступным ему памятником, зарисовкой в книге образцов или же работал по памяти.

Изменение деталей антуража при сохранении смыслового ядра композиции. Процесс распада целостной сцены можно определить как обособление композиционного или смыслового ядра и антуража, и прежде всего он связан с адаптацией в искусстве оттоновского времени и первой половины XII века византийских иконографических схем. Распад начинается, как мы показали выше, с периферии – с отсекания тех деталей антуража, которые западному автору представляются второстепенными или совсем незначащими.

Целый ряд такого рода примеров можно видеть в оттоновское время, когда происходит своего рода «архивирование» изображения, сокращение всех «незначащих» иконографических и стилевых элементов. Свидетельством этого процесса могут быть превращающиеся в «шляпки грибов» кроны деревьев в сцене Входа в Иерусалим в Евангелии Оттона III (1000 г., Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453, f. 234v; 40) с одним исключением: сохраняет относительное сходство с природой лишь то дерево, ветви которого ломают жители Иерусалима. Более очевидный пример: на пластине из слоновой кости (Трир, Музей собора, 1-я пол. X в.) в одной из 8 сцен – Пятидесятнице, данной в явно византийской редакции, – в нижней части композиции место предполагаемой в восточном варианте, но малопонятной на Западе фигуры Царя Космоса занимает своеобразный вырост орнаментальной рамки в виде вазона или капители.

В Псалтири из Винчестера первой половины XII века (London, B. L., Arundel 60, f. 52v; 41) на листовой миниатюре с изображением Распятия явно византийского образца вместо фигур предстоящих Иоанна и Марии изображены два дерева, кроны которых находятся примерно на том уровне, где могли бы находиться головы персонажей. В Лиможском Сакраментарии (Париж, B. N., lat 9438, f. 87r) первой четверти XII века в сцене Пятидесятницы, явно восходящей к ранним иконографическим схемам Страшного суда, фигура восседающего на троне Христа (с исходящими, по оставшейся для нас неизвестной причине, из ушей лучами сияния Св. Духа) окружена вместо тетраморфа четырьмя золотыми медальонами (напоминающими нам превращение медальонов с тетраморфом в звездчатые орнаменты в упомянутой выше посвятительной миниатюре в «Уставе Уты»). Интересно, что во всех трех случаях значимые первоначально элементы заменяются на орнаментальные, т. е. заведомо нейтральные по смыслу, не влекущие искажения сюжета.

Пример более осмысленного искажения периферийной детали – композиция Успения Богоматери в так называемом Византийском диптихе из Винчестерской Псалтири (Винчестер, сер. XII в., Лондон, Брит. библ., Cotton MS Nero C IV, f. 29r, 30r, 42). Две миниатюры, резко отличающиеся по стилю и иконографии от остальных «листов перед Псалтирью», длительное время считались «пассивной» копией византийского образца. Х. Клейн208, анализируя композицию Успения, говорит об «инвентивном» отношении к неизвестному византийскому образцу. Так, на месте низкой скамеечки перед ложем Богоматери в английской миниатюре находится открытый гроб, никогда не фигурирующий в византийской иконографии. Клейн называет этот прием либо результатом непонимания, либо же более креативным переосмыслением образца, апеллирующим к теме погребения Богоматери. В любом случае речь идет уже не о нейтральной, но об осмысленной замене детали.

Перенос центрального ядра композиции в другую с изменением смысла. Рассмотрим следующую ступень распада единой композиции при копировании. До этого мы говорили о замене на нейтральные элементы или переосмыслении деталей антуража. Теперь мы приведем примеры переноса центральной, значащей части композиции в композицию с другим сюжетом, к случаям, которые сопровождаются изменением смысла переносимой части. В оттоновский и раннероманский период речь идет обыкновенно о заимствовании более распространенной иконографической схемы для трактовки менее распространенной. В таком случае иконографическое повторение касается, как правило, центрального ядра сцены, а антураж сохраняется традиционный. Можно привести в пример странный случай трактовки сюжета Буря на озере Тивериадском из так называемых Зальцбургских перикоп (Зальцбург, 1020–1040 гг., Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, BSB Clm 15713, f. 22r,.; 43). Она явно отличается от привычных более ранних схем этого сюжета в миниатюрах школы Райхенау и Кёльна и напоминает более распространенную схему Положения во гроб, которая не раз встречается в евангельских циклах школы Райхенау (см. кодекс Эгберта, Trier, Stadtbibliothek, MS 24, f. 85v; 44). Эта схема оказывается наложенной на изображение корабля с мачтой, стоящей в центре и напоминающей крест из находящегося обычно на одном листе с Положением Снятия с креста.

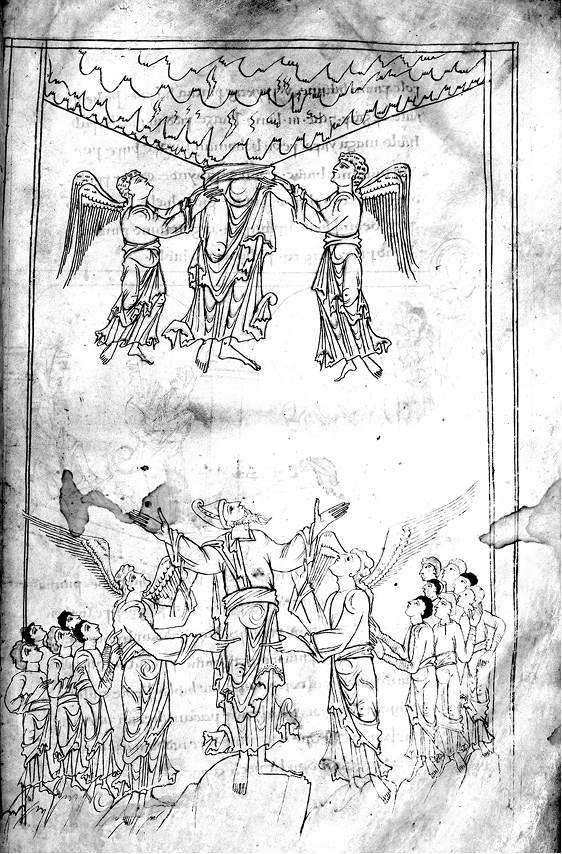

11а. Вознесение Еноха. Генезис Кэдмона, Bodleian Junius XI, f. 61r (Bodleian Junius XI, f. 16r), ок. 1000 г.

Ставший классическим пример подобного рода – происхождение иконографии так называемого исчезающего Христа в сцене Вознесения209 от последовательно изображенного в двух сценах ветхозаветного Вознесения Еноха (см. Генезис Кэдмона, Bodleian Junius XI, f. 61r; илл. 11а), повлиявшего также на изображение Трапезы в Эммаусе в Сент-Олбанской Псалтири (Хильдесхайм, Библиотека собора, p. 69r, 1120‐е гг.; илл. 11б). Мотив возносящегося персонажа окончательно закрепился в английской иконографии Вознесения, широко распространившейся с середины XII века в английских «листах перед Псалтирью» и пришедшей на континент. В каждой из этих сцен присутствуют свои детали окружения, но центральное смысловое и композиционное ядро – полускрытая облаком фигура – остается неизменным. Интересно, что позже, к XIII веку, этот мотив в Вознесении еще более сокращается: в инициалах к Деяниям во многих Библиях (и, в частности, в Библии начала XIII века из РГБ (илл. 47в, с. 268)210 – Ф. 183. Ин. 960. f. 404v) из облака видна не полуфигура, а лишь ступни возносящегося Христа, композиционный же акцент перенесен на стоящих внизу апостолов.

11б. Трапеза в Эммаусе. Сент-Олбанская Псалтирь (Хильдесхайм, Библиотека собора, f. 71) 1120‐е гг.

Необходимо заметить, что такая миграция центрального ядра – процесс в чем-то противоположный копированию с отпадением деталей окружения, рассмотренному нами выше, применительно к памятникам IX–XI веков. В предшествующих разделах речь шла об изменении антуража, здесь – о сознательном перенесении центрального ядра композиции в разные сюжетные «рамки».

Заимствование и включение в общий цикл отдельной сцены из чужеродного цикла – прием, который становится особенно актуален для начала XIII века, времени, когда сосуществуют два диаметрально противоположных типа изобразительного ряда: очень краткий и унифицированный – стандартный набор инициалов для «университетских» Библий и Псалтирей – и крайне развернутый, почти безразмерный и готовый включить в себя любые чуждые элементы – в рукописях для светских лиц («Морализованных Библиях» и «Книгах библейских иллюстраций»). Круг заимствований в таких обширных циклах очень велик; по словам Н. Моргана, он расширяется за счет влияний парафразов на национальных языках и исторических сочинений (например, английского «Романа об Иакове и Иосифе», «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, которые всегда открываются сценами Шестоднева и пр.)211, а также естественнонаучных сочинений. Морган говорит о появлении апокрифических элементов и «подстраивании» картинки под особенности светского повествования212. В качестве иллюстрации этого тезиса приведем пример подобного заимствования. Еще в 1930‐х годах Г. Сварценский констатирует, что необычная композиция в «листах перед Псалтирью», предшествующих последней, парижской, копии Утрехтской Псалтири (Paris, Bib. nat., lat. 8846, f. 3v, ок. 1200 г.), – иллюстрация слов Христа: «Лисицы имеют норы, птицы небесные – гнезда…» (Лк 9:58; илл. 12а) – имеет в качестве прототипа ряд, родственный циклу, использованному в раннесредневековом Евангелиарии Августина Кентерберийского (Cambridge, Corpus Christi College, Lib. MS 286, нач. VII – VIII в.)213. Однако в Евангелиарии Августина речь идет не об изображении, а о надписи, сопровождающей изображение, которое включает совсем другие фигуры, в частности, изображение Исцеления согбенной214. Ч. Р. Додвелл предположил215, что в Евангелиарии Августина скопирована лишь верхняя часть двухчастной композиции римского происхождения, включавшей и Исцеление согбенной, и изображение лис и птиц, которое позднее могло войти в ряд английских романо-готических «Евангелий в картинках». Обратим внимание на единственный известный нам пример использования подобного мотива – упомянутые А. Хейманн216 в статье о последней копии Утрехтской Псалтири норы животных в миниатюре к псалму 103 в самом протографе (f. 59v; 45), которые, по мнению автора, послужили источником для иллюстрирования слов Христа в двух позднейших копиях протографа, точнее, в «листах перед Псалтирью», предшествующих Псалтири Эдвина (Br. L. Add MS 37472, f. 1v), и в упомянутой выше миниатюре Большой Кентерберийской Псалтири. К рубежу XII–XIII веков относится и распространение в Англии рукописей бестиариев, где история о лисе, притворяющейся мертвой и подманивающей к себе птиц, всегда сопровождается изображениями лисят, выглядывающих из нор (см., напр., Aberdeen University Library MS 24, f. 16r; илл. 12б), а верхняя часть миниатюры в Псалтири из Парижа и родственных ей манускриптах, изображающая гнезда птиц небесных, имеет много общего с композицией «дерево перидексий» из Абердинского бестиария (Абердинский бестиарий, Британия, ок. 1200. Aberdeen University Library MS 24, f. 65r; 46) и другими аналогичными композициями. Из вышесказанного можно сделать вывод, что мотив нор и деревьев пришел в английские бестиарии благодаря знакомству с «листами перед Псалтирью», связанными с традицией копирования Утрехтской Псалтири (а точнее, с «листами перед Псалтирью» Эдвина, датирующимися 1140–1150 гг.), или же что и миниатюры «листов», и соответствующие миниатюры бестиариев восходят к одному и тому же раннему евангельскому прототипу, существование которого предполагает Ч. Р. Додвелл.