Полная версия:

Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии

Надпись на листе, предшествующем Евангелию от Марка, еще более проста и описательна:

Hic Jesus baptizatus est ab Iohanne in Jordane coelisApertis Spiritu Sancto in specie columbadiscendende super Eum vocequepaterna filius alti throni vocicatus148.Из этого текста (а также из стихотворения к началу Евангелия от Луки, где описывается Благовестие Захарии) видно, что в качестве изображения предполагались не традиционные «портреты» Евангелистов, а иллюстрация первых нескольких строк текста или первого сюжета соответствующего Евангелия. В этом случае логично предположить, что, хотя общие темы подписей и изображений могли быть достаточно широко известны и стандартны, речь идет о не вполне очевидном изображении, и миниатюрист мог черпать сведения о том, что ему следует представить на пустом листе, с равной вероятностью как из неизвестного нам фигуративного образца, так и из заранее оставленных на обороте надписей (пусть изначально предназначенных для зрителя). Вернее всего, впрочем, что речь идет о почему-то не завершенном процессе копирования какой-либо не дошедшей до нас рукописи, имеющей аналогичные или сходные гекзаметры к иллюстрациям; иллюстрации же, вероятно, предполагалось взять из нее же. Логично, что переписчик, работавший первым, скопировал стихи и оставил пустые места для миниатюр. Единственная в таком случае вспомогательная роль стихов – в дополнительной возможности ориентации мастера.

То, что стихотворные сопровождения к XII веку окончательно теряют функцию возможной инструкции для исполнителя, доказывает уже приведенный нами пример из статьи Вормальда о сохранившейся текстовой модели двух северофранцузских Псалтирей XII века (см. выше). Присутствие одновременно описания и сопроводительного стиха достаточно очевидно показывает их функциональное разделение: именно прозаическое описание призвано заменить собой изображение и служить иконографическим ориентиром.

Обратимся теперь к визуальным образцам – сборникам изображений, специально предназначенных для копирования. Напомним, что впервые убежденность в наличии специальных «книг образцов» возникла у исследователей при анализе оттоновской книжной миниатюры как одного из средств трансляции на Запад византийских изобразительных схем. Именно оттоновских памятников школы Райхенау касается знаменитое утверждение Вильгельма Феге Es gab Malerbücher149. Уникальный образец с надписями, воспроизводящий цикл из 18 сцен Деяний из церкви Сант-Эузебио в Верчелли, так называемый Верчелльский свиток (Vercelli, Bibl. Capitolare) начала XIII века, Р. Шеллер150 называет копией именно оттоновского руководства, восходящего к византийским моделям типа iconographical guides. По всей видимости, изображения и подписи соответствуют несохранившемуся циклу, созданному в XI веке. Миниатюры свитка сопровождаются стихами, ясно показывающими назначение рукописи: она призвана сохранить для потомков древний цикл фресок и способствовать его воспроизведению. Стремление воспроизвести древний цикл, восходящий во многом к раннехристианскому циклу фресок базилики св. Петра, созвучно общему направлению итальянской культуры XI – начала XIII века, получившему название «антикварианизм»151. Об этом свидетельствуют и сопровождающие изображение дистихи:

Hoc notat exemplum media testudine templumUt renovet novitas, quod delet longa vetustas —и:

Hic est descriptum media testudine pictumEcclesie signans ibi que sunt atque figurans152.Существование таких «иконографических руководств» для западнохристианских мастеров-монументалистов предполагал уже О. Демус в своем труде «Романская монументальная живопись»153. По его мнению, они могли служить переносчиками как иконографических схем, так и некоторых стилевых признаков154. Руководства такого рода могли быть предназначены не только для фрескистов, но и для скульпторов и златокузнецов. В каталоге Шеллера приводится фрагмент из 10 листов середины XII века из Маасского региона (Берлин, Государственный музей, Kupferstihkabinet, 78 A6)155, включающий 17 сцен из книги Бытия и бифолий с новозаветными сценами. Назначение этого памятника, совмещающего цветные миниатюры с перьевыми рисунками и пустыми местами для композиций, сопровождающимися подписями, – повод для дискуссии. Мнения исследователей колеблются между тетрадью «листов перед Псалтирью» и специальным иконографическим и стилистическим руководством, предназначенным для мастеров-литейщиков, создающих типологические композиции из бронзы, наподобие льежской купели Ренье де Юи156.

Самый поздний пример такого рода «иконографического руководства» – серия иллюстраций для «Кредо» Жуанвиля последней четверти XIII века (Paris, B. n., MS lat. 11907, f. 231–232)157 (15). По словам Шеллера, этот цикл из 26 изображений с пояснительными надписями также представляет собой модель для фресок (предусматривается наличие между двумя сценами окна и т. п.).

Введение в «факсимиле» элементов из дополнительных второстепенных источников

Возвращаясь к Раннему Средневековью, обратимся к иного рода преемственности – копированию «авторитетной» каролингской модели в оттоновский период. Об авторитете каролингской рукописи для оттоновского скриптория уже было сказано выше158.

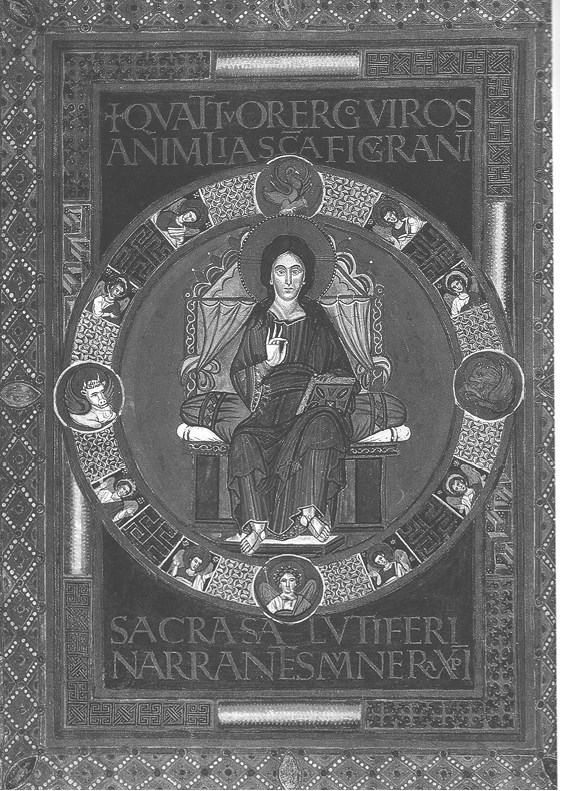

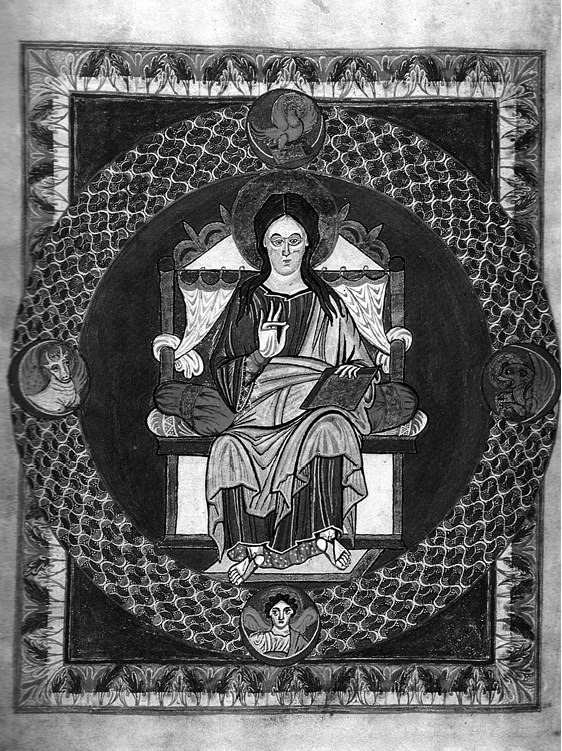

История «факсимильного» копирования в Лоршском скриптории между 950 и 970 гг. раннекаролингского Лоршского Евангелия159 (Алба-Юлия, Национальная библиотека, Codex aureus; илл. 5а) по заказу кёльнского епископа Герона160 (Евангелие Герона, Дармштадт, Университетская библиотека, MS 1948; илл. 5б) связана не с нарративом, а с репрезентативными сценами – копированием полнолистовых изображений Христа во славе и четырех «портретных» миниатюр с изображениями Евангелистов. Сам этот заказ свидетельствует о стремлении Оттона I уподобиться Карлу Великому161. Сравнивая изображения Христа во славе на f. 36r и f. 5v рукописей, мы видим тенденцию копирования отдельной сцены явно раннехристианского происхождения со стремлением воспроизвести не только иконографические, но и стилистические особенности оригинала. Однако требования эпохи и здесь вносят свои коррективы; речь идет не об изменении или уточнении смысла образа, а о свойственном в целом оттоновскому стилю стремлении «очистить» иконографическую схему от второстепенных деталей, убрать лишнее. В первую очередь это касается унификации орнамента. Из любимой каролингскими мастерами комплексной рамки, состоящей из меандра, имитации мозаики, трехмерных вставок, выбирается один, самый декоративный из предложенных видов орнамента, и исчезают вставки с фигурами ангелов, в результате чего остаются только первостепенные и значащие элементы – символы Евангелистов. Остальные изменения, связанные с нарастанием условности и экспрессивности образа, для нас сейчас менее существенны. Мы можем констатировать, что уже в конце Х века на континенте, как и в описанном выше случае копий Утрехтской Псалтири на Британских островах, «факсимильное копирование» авторитетного образца сопровождается его стилистической адаптацией к требованиям эпохи. Однако история изучения этой пары рукописей предлагает нам неожиданное продолжение. Так, посвятительная миниатюра, изображающая писца Аннона, подносящего свой труд епископу Герону (Евангелие Герона, кон. X в., Дармштадт, Landesbibliothek, Ms. 1948, f. 7v; 16), явно восходит не к Лоршскому Евангелию, а к хранившемуся в этом же скриптории списку трактата «Хвала Св. Кресту» Храбана Мавра из Фульды (Фульда, 2-я четв. IX в., Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 652, f. 2v, 17), а в страницах с инициалами можно видеть отголоски орнаментов Псалтири Фолхарта из Сен-Галлена (St. Gall, Stiftsbibliothek, Cod. 23)162. Таким образом, наряду с единственным главным образцом появляются еще по крайней мере два второстепенных – также самостоятельные рукописи, чьи отдельные миниатюры выбраны для конкретных видов изображений. Лоршское Евангелие копировалось в оттоновский период еще не менее двух раз, копии Лоршского Евангелия рассматривает М. Мюллер, однако речь здесь идет уже не о полном копировании, а о копировании отдельных сцен163.

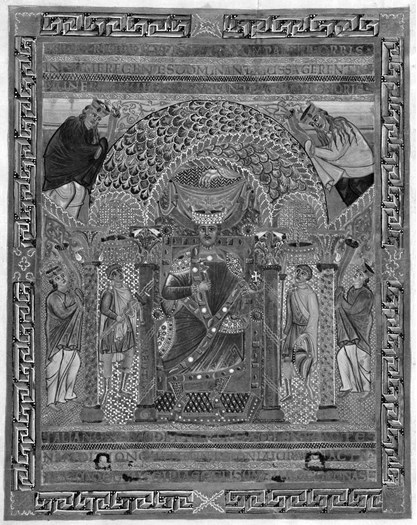

5а. Христос во славе. Лоршское Евангелие (Алба-Юлия, Batthyaneum lib. Codex aureus, f. 36r), рубеж VIII–IX вв.

5б. Христос во славе. Евангелие Герона (Дармштадт, Landesbibliothek, Ms. 1948, f. 5v), кон. X в.

Обращение к двум или нескольким равноценным образцам. Проблема выбора

Выше мы описали случаи копирования рукописи или ее значительной части целиком или же (на примере Лоршского Евангелия) главной рукописи-образца с включением элементов специального назначения (посвятительной миниатюры) и второстепенных элементов (инициалов) из другого ряда.

Здесь мы будем говорить о возможности существования двух или более равноценных образцов при работе над декором одной рукописи.

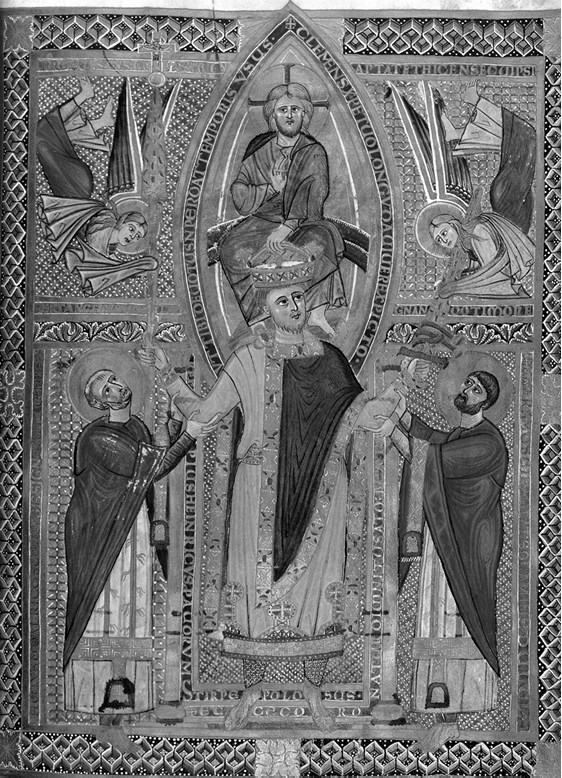

Начнем с простого варианта, иллюстрирующего уже затронутую проблему авторитета каролингского образца в оттоновский период. Речь идет о двух прототипах посвятительного листа коронационного Сакраментария Генриха II (Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, Clm 4456, f. 11r–11v, 1002–1014 гг.164; илл. 6), выполненного в Регенсбургском скриптории. В качестве прототипа сцены коронования императора Христом В. Диболд называет византийский тип композиции, скорректированный в соответствии с оттоновской концепцией власти (конкретный прототип остается неизвестным, но, несомненно, это византийская миниатюра с коронованием императора), в то время как тронное изображение Генриха имеет конкретную модель – соответствующий лист подаренного в 896 году монастырю св. Эммерама в Регенсбурге «Золотого кодекса» Карла Лысого (879 г., Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, Clm 14000, f. 5v; 18). Замечательно, что, по словам Диболда, Генрих изображен анфас, а не в легком повороте, как его прототип – Карл Лысый, в связи с тем, что в коронационном Сакраментарии не скопирована вторая миниатюра разворота образца – Поклонение Агнцу (f. 6r; 19), к Которому обращен взгляд императора Карла. Это и еще некоторые отличия от протографа (всего Диболд называет скопированными с большей или меньшей точностью шесть миниатюр) осмысляются исследователем как знак своего рода «самоумаления»165 Генриха, добровольный отказ от полной самоидентификации с прототипом как свидетельство особого почтения. Удваивание же изображения императора в коронационном Сакраментарии (согласно Диболду – результат желания представить как земной, так и небесный аспекты его власти) вызывает, таким образом, к жизни два разных, но равноценных образца для копирования.

6а и 6б. Коронование императора и император на троне. Сакраментарий Генриха II (Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, CLm 4456, ff. 11r–11v), 1002–1014 гг.

Обратимся теперь к копированию двух или более самостоятельных образцов в рукописи, содержащей хронологически выстроенный цикл миниатюр. Более сложный, чем копии Утрехтской Псалтири, вариант копирования нарративного цикла представляет собой раннеанглийский Генезис Кэдмона (Bodleian Junius XI), рукопись, состоящая из четырех частей-поэм: парафразов текста книг Бытия (так называемый Генезис А и В), Исхода и Пророка Даниила, датируемых временем около 1000 года, и четвертой поэмы – апокрифической истории падения Люцифера, переписанной поколением позже (так называемая «Христос и Сатана»)166. Филологи предполагают, что текст Генезиса А создан в VIII веке, а Генезиса В – в IX. При переписывании текст Генезиса В был инкорпорирован в текст Генезиса А, в результате чего сложилось единое, но изобилующее повторами повествование; так, история падения Люцифера, открывающая Генезис А, повторяется с новыми подробностями и сопоставляется с грехопадением Адама в тексте Генезиса В167. Текст первых трех поэм писался с учетом будущего иллюминирования, в то время как в четвертой поэме места для миниатюр не оставлялись. Сохранились 48 перьевых рисунков двух мастеров, очерковый стиль которых отчасти ориентирован на Утрехтскую Псалтирь168. Исследование Дж. Хендерсона169 показывает, что текст Генезиса А иллюстрирован в точном соответствии с текстом (соответствующие сцены помещены после текстовых отрывков), тогда как в тексте Генезиса В оставленные писцом места для иллюстраций часто либо заполнены не соответствующими по размеру и конфигурации изображениями, отнесенными от иллюстрируемого текста иногда за несколько страниц, либо же не заполнены вовсе. Х. Бродерик считает, что мастера имели в качестве образца не одну иллюминированную рукопись, совмещающую текст и изображение, а по меньшей мере две: из одной был взят текст, а из другой – миниатюры170. Однако пустые места в тексте свидетельствуют, по предположению Дж. Хендерсона, о том, что переписчик в ходе работы над рукописью оставлял места для какого-то другого, более развернутого цикла, соответствующего лишь одному из текстов. Более того, иконография миниатюр в ряде случаев не соответствует отрывкам текста, после которых они помещаются

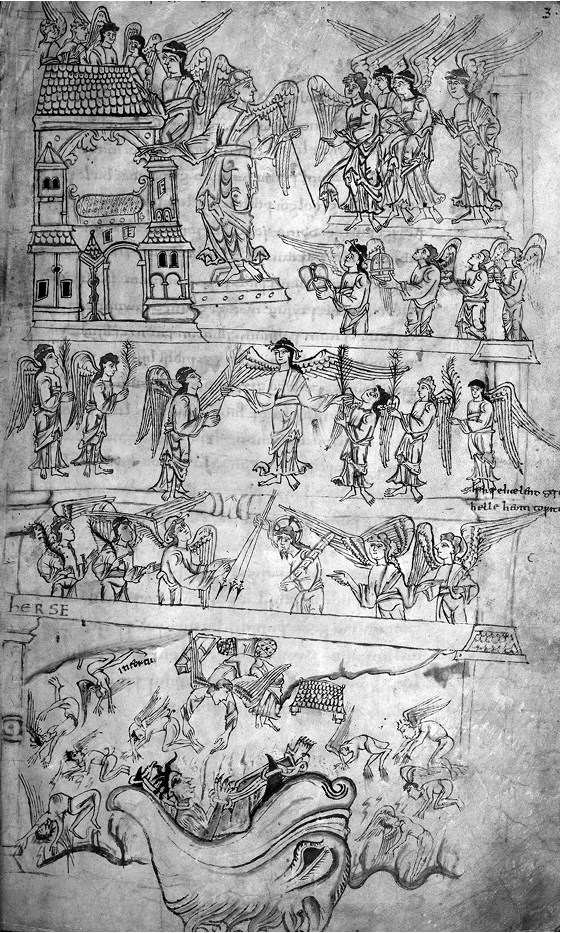

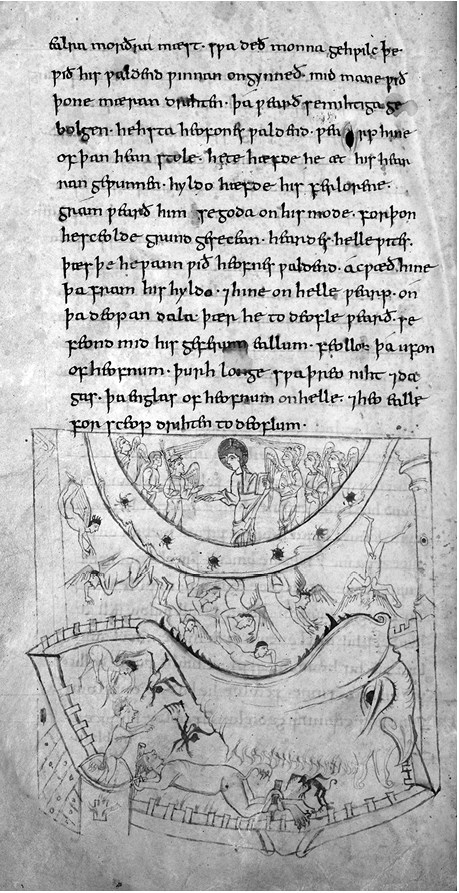

7а. Падение ангелов. Генезис Кэдмона (Bodleian Junius XI, f. 3r), ок. 1000 г.

(например, появляются не упомянутые в тексте ангелы, присутствующие при сотворении Евы)171. Все эти несоответствия вызвали предположение Хендерсона о том, что миниатюристы не только не стремились совместить изображения с соответствующим текстовым отрывком, но и, возможно, просто не могли этого сделать, будучи неграмотными172. Видимо, тот, кого Хендерсон и вслед за ним Бродерик называют desighner рукописи173, оставлял место для больших, часто полностраничных миниатюр, пользуясь рукописью-образцом, созданным, по мнению ряда исследователей174, на континенте в IX веке и композиционно повторяющим многорегистровые фронтисписы каролингских Турских Библий. К этому типу относится знаменитый f. 3r (илл. 7а) c историей падения ангелов. Этот предполагаемый источник дополнен несколько неуклюже втиснутыми в многорегистровую схему иного формата более камерными миниатюрами, иконографически связанными с традицией Генезиса лорда Коттона и предназначенными для иллюстрации текста Генезиса А, который не предполагал внедрения подробностей и повторов в виде Генезиса В (илл. 7б). Нарушение последовательности повествования и повторы сцен, равно как изменения их конфигурации, могли быть вызваны обращением одного из мастеров к более «адаптированному» к новым потребностям циклу наподобие Гексатевха Эльфрика (London, British Library MS Claudius B. IV)175. Таким образом, согласно выводу Хендерсона, в качестве образцов для копирования к началу XI века в Англии существовало по меньшей мере два варианта цикла Генезиса, то есть речь идет о выборе между двумя самостоятельными, идентичными по значению, но на этот раз дублирующими друг друга рукописями-образцами. Правда, приходится признать, что этот выбор мог быть не вполне осознанным или вынужденным. В следующем разделе мы поговорим об уже вполне осознанном выборе и комбинировании элементов из нескольких источников в одной композиции.

7б. Падение ангелов. Генезис Кэдмона (Bodleian Junius XI, f. 16r), ок. 1000 г.

Избирательное копирование одного или нескольких образцов в рамках одной сцены. Проблема реконструкции прототипа

Цитирование из разных источников в рамках одной сцены

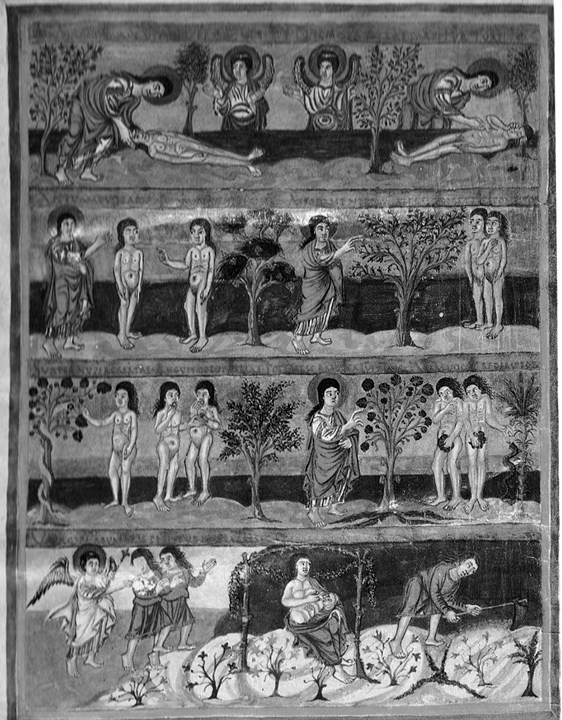

Чтобы проиллюстрировать этот тип заимствований, мы снова вернемся в каролингскую эпоху и обратимся к фронтисписам так называемых Турских Библий176: Бамбергской Библии (Bamberg, Staatliche Bibliothek, Msc. Bibl. I (A. I.5; илл. 8а); Библии из Мутье-Грандваль (London, Br. L., Add. 10546; f. 5v, 20); Библии Вивиана или Карла Лысого (Paris, B. n., lat. 1; илл. 8б) и Библии Сан-Паоло-фуори-ле-Мура (Roma, San Paolo fuori le mura; f. 7v, 21) середины IX века. Фронтисписы к книге Бытия в этих четырех рукописях дают нам пример четырех вариантов сокращения предполагаемого цикла-образца, который сам уже неоднороден и восходит к нескольким традициям. На неоднородность источников указывает и то, что сам многорегистровый фронтиспис – новая форма, сложившаяся в турской школе каролингской миниатюры в результате видоизменения неизвестного нам предыдущего варианта.

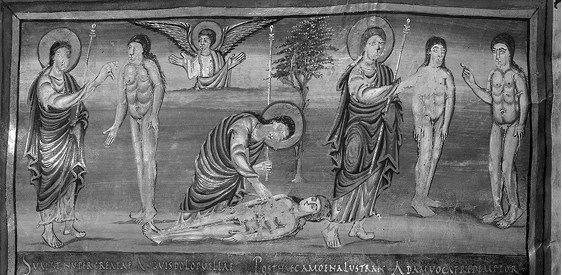

8а. Сотворение человека и труды прародителей. Библия Мутье-Грандваль (London, Br. L., Add. 10546, f. 5v). Сер. IX в.

8б. Сотворение человека и труды прародителей. Библия Вивиана (Париж Национальная библиотека, lat. 1, f. 10v; фрагмент). Сер. IX в.

Дискуссия о прототипе этой группы рукописей имеет давнюю историю. Еще полвека назад, оспаривая раннюю гипотезу В. Келера о существовании для этой группы рукописей единого образца – несохранившейся Библии Льва Великого (сер. V в.)177, Х. Кесслер рассмотрел иконографию четырех фронтисписов к книге Бытия. По его свидетельству178, число сцен в каждом из фронтисписов колеблется от семи до двенадцати.

Иконографический анализ ряда сцен четырех фронтисписов к книге Бытия, проведенный Кесслером, показывает, что все четыре памятника не восходят непосредственно к одному и тому же прототипу, но представляют собой разные степени сокращения одного широкого иллюстративного ряда (или нескольких рядов, родственных, но не тождественных кругу Генезиса лорда Коттона). Однако вопрос о многорегистровой композиции остается открытым: объединив четыре цикла фронтисписов к книге Бытия, Кесслер насчитывает около 20 отдельных сцен, которые невозможно было бы объединить на одной полностраничной миниатюре.

Каковы же методы сокращения этого цикла «максимальной протяженности»? П. Клейн179, оспаривая положение Кесслера о существовании отдельного прототипа для каждого из четырех фронтисписов, показывает многочисленные случаи слияния воедино двух или нескольких сцен, перед этим существовавших раздельно, например Изгнания из рая и Ангела с мечом, – как результата «уплотнения» цикла, сокращения количества сцен по сравнению с более развернутым образцом. Многорегистровые композиции уже известны нам по миниатюрам Пентатевха Ашбернхема, хранившегося на момент создания Турских Библий в аббатстве Сен-Мартен в Туре (в нем регистры, впрочем, значительно менее регулярны и хронологическая последовательность сюжетов часто нарушается; Париж, Национальная библиотека, MS nouv. acq. lat. 2334, 22), однако сам принцип, по словам П. Клейна, может восходить к раннехристианскому прототипу, включавшему хотя бы два регистра наподобие композиций в нижней части страницы в Венском Генезисе. Таким образом, присутствие в скриптории Пентатевха Ашбернхема могло подтолкнуть мастеров к созданию самостоятельной полноценной композиции многорегистрового фронтисписа, повлиявшей впоследствии, по мнению Клейна, на композицию и иконографию Гильдесгеймских врат180.

Иконографически композиции турских фронтисписов неоднородны. Так, изображение Творца в образе юного Христа свидетельствует о знакомстве с коттоновской традицией, наличие изображений ангелов при сотворении человека и прародителей в палатках после изгнания из Рая – о влиянии Пентатевха Ашбернхема181 и, соответственно, ранней еврейской традиции, восходящей к текстам Мидрашим и отразившейся в ряде апокрифов. Наличие во фронтисписе к Бытию в Бамбергской Библии (f. 7v) изображения Десницы указывает на традицию средневизантийских Октатевхов. Мера таких заимствований индивидуальна для каждой из четырех Турских Библий; в наибольшей степени повлияли миниатюры Пентатевха на выбор и трактовку сцен в Библии Мутье-Грандваль182.

Однако в других фронтисписах этой группы рукописей есть и точечные, прицельные цитаты, которые связаны с деталью композиции и источник которых легко проследить. Так, во фронтисписе к прологу Библии Вивиана, посвященной истории создания Вульгаты св. Иеронимом (Париж, Национальная библиотека, lat. 1, f. 3v; 23), явно цитируется еще один, языческий источник, также доступный миниатюристам турского скриптория. Опираясь на многочисленные исследования Д. Райта, Ж.‐П. Кайе свидетельствует, что непосредственное влияние на миниатюры Турских Библий оказал не только Пентатевх Ашбернхема, но и так называемый Ватиканский Вергилий183, c IX по XVI век хранившийся там же. Речь идет о прямой цитате изображения одного из кораблей Энея в сцене путешествия Иеронима в Рим184 (Vat. lat. 3225, f. 42r; 24). Таким образом, в качестве образца для выборочного копирования периферийной детали для житийной сцены выступает миниатюра из рукописи совершенно иного, причем языческого, содержания.

Однако эти частичные заимствования касаются и стиля. Не только иконографически, но и стилистически – на уровне физиогномического типа, абриса фигуры, композиционного построения, цветовых решений, позы и жеста персонажа и т. п. – миниатюры Пентатевха Ашбернхема и Ватиканского Вергилия повлияли на композиции Турских Библий.

Аналогичный пример заимствования явно языческого мотива, притом уже не для периферийной детали, а в качестве атрибута главного персонажа, – изображение Сидящего на престоле во фронтисписе к Апокалипсису в Библии Мутье-Грандваль (f. 449r; 25). Оно снабжено деталью, не имеющей прямого отношения к тексту Апокалипсиса, – велумом, простертым над головой. Ц. Дэвис-Вейер связывает этот мотив с приведенным еще в раннем исследовании В. Келера комментарием на Апокалипсис Викторина из Петтау, содержащим тему Develatio Mosis, снятия покрова с лица Моисея185. Заметим, что для передачи этой экзегетической мысли мастер пользуется приемом, заимствованным из античной и раннехристианской иконографии (ср. фигуру старца с велумом – так называемого Космоса или Неба – в сцене Передачи закона саркофага Юния Басса186 (Рим, до 356, Ватикан, Музей базилики св. Петра, 26)) и не входившим ранее в круг апокалиптических образов. Мы можем, стало быть, предполагать возможность осознанного введения отдельного элемента композиции из совершенно стороннего, притом, скорее всего, языческого источника, который, к сожалению, остается нам неизвестным.

Итак, налицо применение – неважно, в самом турском скриптории или в каком-либо другом, откуда происходит протограф или протографы, – комплексного подхода к образцам и частичного, избирательного копирования. После выхода первой статьи Кесслера становится очевидным, что единой Библии-образца, подобной предложенной Келером Библии Льва Великого, которая могла бы предложить копиисту обязательный набор всех возможных иллюстраций, в реальности не существовало. Даже если существовал один главный образец – обширный раннехристианский цикл, то очевидно, что его цитирование а) было выборочным; б) сопровождалось сменой самого типа миниатюры и вводом многорегистрового фронтисписа; в) постоянно дополнялось цитатами из других источников.

Здесь немедленно возникает важнейший вопрос – о механизме цитирования и о размере цитаты. Пока, на примере каролингских памятников, мы можем говорить о цитировании а) целостной сцены, соседствующей с такой же целостной сценой из другого источника; б) деталей периферии и атрибутов, цитируемых из явно чужеродных и иноприродных источников.

Если в случае «факсимильного» копирования рукописей языческих авторов работу миниатюриста можно уподобить механическому переписыванию текста на практически незнакомом языке, то в случае с Турскими Библиями мы имеем дело с осмысленным использованием цитат из этого языка, соотнесенных с содержанием и по-своему понятых переписчиком.

Другой пример выборочного копирования из одного или нескольких прототипов – группа раннеиспанских рукописей и их дериватов.

В испанской традиции группа из трех Библий: несохранившейся Библии из Оны (до 953 г.), Второй Леонской (Леон, Real Collegiata de San Isidoro, Cod. 2, 960 г.) и гораздо более позднего памятника – Библии из монастыря Сан-Миллан-де-Коголла (Real Academia de la Historia in Madrid, Hist. cod. 2, 1200–1220 гг.), – по мнению В. Кана187 и Дж. Вильямса, также демонстрирует общую принадлежность к уже комплексному прототипу, сочетающему как раннехристианские нарративные (в свою очередь, разного происхождения), так и дохристианские еврейские репрезентативные сцены. Дж. Вильямс 188отмечает несомненное влияние Пентатевха Ашбернхема, а также памятника, восходящего к не менее древней традиции – «Космографии» Косьмы Индикоплова (в изображении обстановки Храма). В Библии из Коголлы больше иллюстраций, чем в Леонской, и не все они совпадают иконографически. Вероятно, они обе восходят (как и каролингские фронтисписы) к некоему общему более обширному прототипу (что доказывается также тем, что обе имеют глоссы на полях, взятые из доиеронимовского латинского перевода Vetus Latina, что совершенно нехарактерно для XIII века). Вильямс предполагает, что этим прототипом могла быть уже названная Библия из Оны (в ее создании принимал участие один из мастеров Второй Библии из Леона, Флоренций), от которой осталось лишь несколько текстовых фрагментов. Однако он же говорит о том, что, судя по ранним глоссам, прототипом обоих манускриптов могла быть некая иллюстрированная вестготская Библия (о чем свидетельствует и стиль миниатюр). Видимо, именно на уровне этого вестготского протографа и произошел отбор раннехристианских иконографических элементов и сложилась парадигма их цитирования. В случае с Коголльской Библией XIII века мы имеем дело с памятником либо очень разнородным с точки зрения иконографии, либо принадлежащим к чрезвычайно архаичной редакции, так как определенные параллели сценам Грехопадения и Творения находятся в иллюстрациях к английским Псалтирям XII века, а тип святилища восходит к фрескам в Дура-Европос, есть общие иконографические черты и с миниатюрами каролингской Библии Сан-Паоло.