Полная версия:

Сборник тезисов V Юбилейной международной конференции «Коучинг в образовании». 1–3 ноября 2017 года

В прошлом 2016—2017 учебном году после длительного перерыва я стала классным руководителем 10 класса. Это стало важным событием не только в моей профессиональной деятельности, но и затронуло все области моей жизни…

К новой работе я отнеслась с энтузиазмом. Эмоциональный подъем был обусловлен обучением в МЭУК Первая Тренинговая компания города Санкт-Петербург и получением Золотого сертификата коуча. Как применить полученные знания в профессии? Чем коучинг может помочь именно в классном руководстве? Какие возможности его применение открывает? Что тогда становится достижимым? Какие замечательные преобразования произойдут при классном самоуправлении и какими сможем стать мы вместе: я и старшеклассники? Масса вопросов роилась в моей голове! Я учитель математики, и мне важен был план действий. Тогда я создала свое «Колесо классного руководителя 10б класса». Старалась учесть аспекты деятельности, важные во внеклассной работе учителя. Затем разложила всю работу на стреле времени на весь учебный год. Почему-то цели и задачи, деление коллектива на бригады выкристаллизовались лишь по окончании этого подготовительного этапа. Схема работы оказалась минималистской.

1. Мониторинг и анализ социально-психологического портрета класса.

2. Выявление целей и задач во внеклассной работе.

3. Проведение соответствующих мероприятий.

4. Результаты – рефлексия.

5. Постановка новых целей.

6. Их реализация.

И так далее. Конечно, мое видение было идеальным. Жизнь и текущая работа безжалостно вносили свои коррективы в мои планы.

Профильный 10б оказался собранным из трех разных классов. Ребята успешно сдали ГИА, и в новом классе собрались лучшие ученики школы. Самооценка у них должна быть высокой, каждый может стать лидером! Но после некоторых наблюдений и анкет выяснилось, что по темпераменту более 60% класса – флегматики. А человек-флегматик внешне скуп на проявление эмоций. Он не торопится в принятии решений, хотя упорен и настойчив в работе. Проведя 1 сентября первый классный час, мне вспомнилась теория Карла Юнга, которая гласит, что, в зависимости от психологических особенностей людей, можно выделить два типа личности: экстраверт и интроверт. И большинство учащихся-интроверты. Они, в отличие от экстравертов, ориентированы внутрь себя, а не на окружающий мир. Это люди-одиночки, им неинтересны шумные компании, долгие разговоры. Проводить свое свободное время интроверты любят за чтением или компьютером. Проблемы и неприятности они решают наедине с самим собой, глубоко погружаясь в свои мысли, переживания. Это их отличительная черта. А известие о неизбежности публичного выступления вызывает у них панику…

А как же Мировое кафе, совместные шумные мероприятия, радостное общение? Как ребята смогут защитить проект, представляя его жюри и старшеклассникам параллельных классов в актовом зале школы?.. Мои призывы (давайте дружить и сделаем что-нибудь эдакое), естественно, вызвали непонимание и недоверие! Что делать? Мы разные по психотипу, по восприятию мира и отношению к нему! Вот тут и пригодилась мне коуч-позиция! Эту фразу «Со всеми все ОК!» я повторяла себе неоднократно. Например тогда, когда десятиклассники общим голосованием назвали коллектив 10б «Динозаврики»… Мы такие, какие есть, и исходить надо из этого.

В плане воспитательной работы на год вперед мною были составлены и записаны прекрасные еженедельные классные часы, направленные на становление коллектива класса и нравственное воспитание граждан России. Но все они оказались формальными, не затрагивающими глубинных интересов личности учеников.

Тогда было решено дополнить мероприятия и изменить форму их проведения. Такие встречи на седьмом уроке по пятницам я назвала спонтанными классными часами.

Для себя я выделила три важных направления-акцента в структуре каждой встречи:

1) индивидуальный коуч-тренинг;

2) самостоятельность проведения учениками;

3) создание и защита мини-проекта.

Спонтанные классные часы прошли на темы: «Самоуправление в классе», «Меры профилактики ДТП», «Моя будущая профессия», «Мой праздник Новый год», «Антитеррор. Противодействие терроризму», «Итоги года» и некоторые другие. В названиях нет личных и ценностно-ориентированных для подростков слов, ведь очень важна здоровьесберегающая нейтральная среда, где каждый вправе внутренне раскрыться или просто поучаствовать, проявить таким образом свой коммуникативный потенциал. Иногда, как это случилось в апреле после ужасного теракта в нашем метро, актуальная тема возникла сама и, поскольку этот классный час был не первым, ребята сразу озвучили ее, а потом и дополнили: Противодействие терроризму. Мое кредо – не мешать ученикам и не дополнять их суждения – в тот раз было нарушено. Ученики интересовались моим мнением по поводу террора, страха перед ним, проблемой безопасности в большом городе и беседа прошла очень эмоционально.

Происходили Спонтанные классные часы так. В кабинете, где я работаю, собирались ученики моего класса. В пятницу сразу после шестого урока юноши 10б расставляли столы парами для работы в бригадах по 5—6 человек, на которые разделились ученики в начале года при организации органов самоуправления учебного коллектива. Совместно мы договаривались о теме на ближайшие 45 минут.

Начинались 5 этапов деятельности:

1) письменные само-ответы;

2) проработка проекта в бригаде;

3) презентация мини-проекта по теме занятия;

4) выявление ценности встречи;

5) заключение-благодарность.

В первые 5—10 минут я просила ребят индивидуально ответить на своих листах на несколько открытых вопросов, которые составляла заранее или придумывала сходу, если тема не была раньше озвучена. Старшеклассники могли ответы никому не показывать и оставить их себе. Иногда вежливо просила эти ответы показать мне, если это возможно. Если нет, то не настаивала. Так создавалась личная мотивация каждого, возникало внимание, заинтересованность и приятие темы, а также поддерживалась строгая конфиденциальность информации и право на личное пространство и личную собственность, уважение.

Затем предлагалось подготовить выступление группы-бригады на заданную тему. Листы А4, фломастеры, доска, цветной мел в кабинете всегда есть. Можно пользоваться телефоном, Интернетом. Ученики вынуждены обсуждать и творить, договариваться и выделять лидера, занимать личную позицию, чтобы создать коллективный продукт. Обсуждение переходило в работу над рисунком, созданием коллажа, макета.

Десятиклассники выходили на защиту мини-проекта обычно всей бригадой. Вот тут и происходило волшебство! Ребята раскрывались, охотно задавали вопросы и высокоинтеллектуально, с юмором отвечали на них. Учитель находился в коуч-позиции: глубинно слушал, безоценочно поощрял к работе, больше молчал, следил за временем и вспоминал про себя пять принципов Милтона Эриксона. Ведь действительно очень сложно НЕ руководить, НЕ координировать, НЕ помогать! А просто принять происходящее.

В конце занятия все отмечали самое ценное, а учитель благодарил учеников за этот час на высоких логических уровнях. За стремление высказывать интересные суждения, красочные и осознанные плакаты, откровенность ответов, радость узнавания новых фактов, умение корректно себя вести в группе, проявление инициативности, подчеркивал энергию, возникающую от сопричастности к их работе. Благодарность выражалась различными тонами: или волшебника, или мудреца, или друга. Это зависело от состоявшегося действия.

Такие мероприятия давали энергию участникам, появлялись темы ко взаимному конструктивному общению, стремление расширять кругозор, возникала возможность эмоциональной разрядки, формировалась гражданская позиция, проявлялись личностные качества.

Плакаты, макеты или коллажи оставались в классе еще несколько недель. К ним в моем кабинете подходили ученики других классов. Рассматривали, высказывали свое мнение. Им было интересно. Они задавали вопросы.

Приходили в мой кабинет учителя, мои коллеги. Они спрашивали о том, какие условия надо создать для совместной, самостоятельной и продуктивной работы подростков. Что нужно для выплеска позитивной энергии старшеклассника? Как подготовить комфортную среду для самовыражения личности ребенка в школе?

В завершении хочу отметить, что на наших классных часах практически все ребята включались в работу. Иногда мы задерживались дольше, чем на 45 минут, и они что-то обсуждали уже за дверями кабинета. Уходили группами, а не по одному. Были моменты, когда мне хотелось что-то в процессе Спонтанного классного часа исправить, изменить, прокомментировать, но я отдала право самостоятельно решать десятиклассникам. И верила, что они справятся так, как на данном этапе могут. Наилучшим образом! Тогда и создавалась очень тонкая атмосфера доверия между всеми нами: учителем, учениками. Эта эмоциональная связь вдруг возникала, переходила границы и проявлялась впоследствии в образовательном процессе, и даже на уроках алгебры и геометрии!

Литература

При написании статьи использованы материалы 4 модулей обучения в МЭУК

Интернет-источники:

http://1-vopros.ru/390-introvert-kto-ehto.html

http://psihomed.com/introvert-i-ekstravert/

Коучинговые техники в подготовке к изложению

Гаврилина Ольга Вадимовна

кандидат филологических наук,

коуч АСС ICF, редактор, преподаватель

Москва (Россия)

Эффективная работа над подготовкой к изложению может быть основана не только на традиционных техниках коучинга, но и в целом на повышении осознанности и ответственности, на понимании своих способностей и умении выстраивать траекторию усиления этих навыков. В статье речь пойдет о таких инструментах коучинга как триединая модель мозга, лестница понимания (лестница компетенций), четыре вида слушания, линия времени.

Ключевые слова: коучинг в обучении, инструменты коучинга, ОГЭ по русскому языку.

Многие уверены, что коучинг работает как набор техник, которые можно применить к тому или иному запросу клиента. Но, обучаясь у мастеров коучинга, я заметила, что самое ценное – это не техники (они вообще оказываются важными только на этапе, когда суть коучинга не совсем ясна), а прозрачность и ясность самого процесса, кристально чистое понимание цели, пути достижения этой цели, собственных ресурсов. Именно это мне стало интересно переложить на подготовку к изложению – одному из видов обучающих и контрольных работ в школьной практике обучения русскому языку, навыки владения которыми проверяются в формате ОГЭ в 9 классе.

Ключевым для меня стал вопрос о тех навыках, в развитии которых мы как учителя можем поддержать своих учеников. Многие воспринимают изложение как более легкий по сравнению с сочинением (потому что есть исходный текст) вид работы. Когда я сама была школьницей, упор делался на изложение написанного текста – мы подчеркивали главное и второстепенное, смотрели в словаре непонятные слова, а потом только пересказывали. Если же текст читали не мы, а учительница, то слушали мы его три раза – сначала чтобы понять, о чем он, потом чтобы выписать то, что успеем, и третий раз – чтобы дописать то, что упустили при втором прочтении.

Современные школьники получают обычно одну из двух инструкций. Либо уже при первом слушании стараться написать как можно больше (но тогда мы скорее развиваем навыки стенографирования, а не изложения), либо слушать, стараясь выделять самое главное и второстепенное, а потом уже записать (но как при первом же слушании отделить «зерна от плевел» не вполне понятно, если честно).

Если верить пирамиде логических уровней, на которую часто опираются коучи в своей работе, то ответ никогда не лежит на том же уровне, что сам вопрос – искать, как всем известно, надо на уровень выше. Но в случае с изложением ответ я предлагаю собрать по всем аспектам: среди окружения, действий, ценностей, идентичности и миссии.

Итак, уровень окружения, на мой взгляд, предполагает обратиться к тому, чем по своей сути изложение является. Например, Б. Бим-Бад в «Педагогическом энциклопедическом словаре» дает такое определение: «Изложение – это пересказ, вид самостоятельной учебной работы, воспроизведение содержания высказывания. Одно из средств усвоения, развития памяти, мышления, грамотности и речи школьников, а для учителя – контроля». То есть изложение призвано развивать общеучебные навыки (и возникает вопрос, почему этот вид работы становится частью экзамена по русскому языку, а не, к примеру, психологического тестирования – значит, суть не только в этом) и речь учащихся с точки зрения ее грамотности (но почему тогда разработчики экзамена отдают предпочтение изложению звучащего, а не прочитанного текста – орфография и пунктуация так вряд ли сформируется, значит, и это не ключевое).

В «Методических рекомендациях», подготовленных ФИПИ, вообще отсутствует определение изложения как вида работы, но сказано вот что: «Такая форма требует не просто мобилизации памяти школьника, но прежде всего структурированного восприятия содержания текста, умения выделять в нем микротемы, определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое изложение побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста. При этом востребованными оказываются не только репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, и прежде всего умение отбирать лексические и грамматические средства, дающие возможность связно и кратко передать полученную информацию». Ясности больше, но возникает вопрос – зачем? Действительно ли, как было написано выше, чтобы учитель (эксперт) имел возможность проконтролировать знания и навыки учащихся?

В чем ценность (четвертый уровень пирамиды) изложения как вида работы для самих учеников? Каким образом все эти умения воспринимать текст структурированно и выделять главное, отсекая второстепенное, пригодится в дальнейшей профессиональной жизни выпускника? Для поиска ответа я предлагаю обратиться к такому инструменту прояснения цели как «Линия времени». На линии времени можно отметить три точки: текущий момент, время начала профессиональной деятельности и период наивысшего расцвета карьеры.

Работу с этой техникой лучше предложить в качестве домашней работы, поскольку учитель (специалист в своей области) не может знать нюансов всех современных профессий, а родители или другие взрослые (специалисты в своих областях) смогут сориентировать школьника на потребности своей профессиональной деятельности. Это задание поможет не только сформулировать более точное определение изложения как вида работы, но и покажет его ценность в дальнейшей жизни.

Второй уровень по пирамиде – действия. Что надо будет делать на изложении? Слушать, выделять главное и второстепенное и писать. А что все это значит с точки зрения эффективной работы над изложением: как надо слушать, как надо писать? Здесь полезно рассмотреть так называемую лестницу компетенций, которую я предлагаю в виде лестницы понимания (см. Схему 1):

1. Вроде как в целом понимаю.

2. Смутно понимаю, к чему все это.

3. Понимаю, но пересказать не могу.

4. Понимаю, но не осознаю для себя до конца, поэтому могу пересказать только словами говорящего.

5. Понимаю, могу пересказать своими словами, привести свои примеры, соотнести со своим опытом.

Схема 1. Лестница понимания

Насколько хорошо я понимаю услышанный текст? Этот вопрос может касаться не только изложения, но и прослушивания аудиокниг, возможности слушать учителя на уроке или лектора, воспринимать то, что говорят одноклассники. По опыту могу сказать, что школьники обычно называют второй или третий уровень понимания, редко четвертый. Соответственно, одной из задач работы над изложением может быть продвижение по этой лестнице понимания – а соответственно, и развития навыка общения с другими людьми.

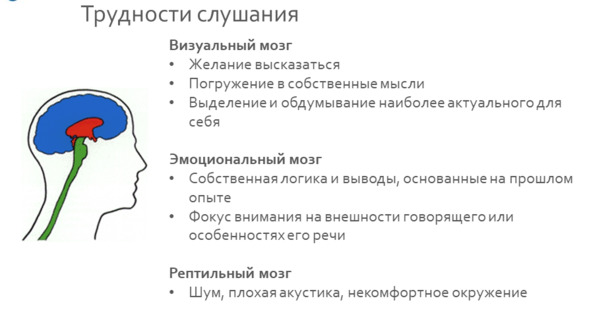

Следующий важный момент – слушание. Как слушать, чтобы действительно слышать, понимать, выделять главное и второстепенное, а потом еще написать собственный текст на основе услышанного? Предлагаю обратить внимание учеников на трудности, которые обычно испытывают люди при слушании. Я соотнесла их с тремя отделами мозга, о которых часто говорят в процессе коучинга, и поняла, что в этом случае каждый отдел по-своему «мешает» (Схема 2).

реагирует на шум, плохую акустику, некомфортное окружение, воспринимая эти внешние раздражители вместо текста. Рептильный мозг

увлекается выстраиванием собственной логики и выводами, основанными на прошлом опыте, а также фокусирует внимание на внешности говорящего, особенностях его речи. Эмоциональный мозг

, наделенный способностью фантазировать и ставить цели, желает высказаться, погрузиться в собственные мысли, начать обдумывать наиболее актуальное и значимое для себя. Визуальный мозг

Схема 2. Трудности слушания

Ситуация похожа на безвыходную, если не вспомнить принцип ответственности и осознанности, лежащий в основе коучинговых отношений и коучингового мировоззрения, поэтому можно далее задать ученикам вопрос, как они могут использовать всю эту информацию, чтобы не быть жертвой обстоятельств (или отделов собственного мозга). Это может быть коллективным или групповым обсуждением с последующим выбором, кто несет ответственность за свои действия.

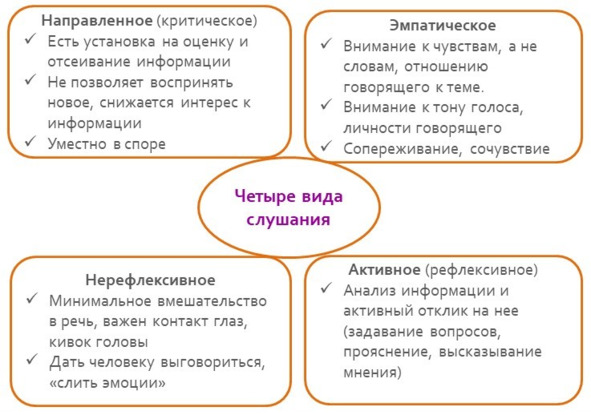

Немаловажным в коучинге является умение слушать клиента, я тоже обратилась к различным видам слушания, которые выделяют в психологии, чтобы картинка была наиболее полной (см. Схему 2):

– Направленное

Есть установка на оценку и отсеивание информации. Не позволяет воспринять новое, из-за чего снижается интерес к информации. Такое слушание уместно в споре.

– Эмпатическое

Внимание к чувствам, тону голоса, отношению говорящего к теме и его личности, а не его словам. Такое слушание скорее служит для выражения сочувствия, демонстрации сопереживания.

– Нерефлексивное

Минимальное вмешательство в речь, важен контакт глаз, кивок головы в качестве ответа. Дает человеку возможность выговориться, «слить эмоции».

– Активное

Анализ информации и активный отклик на нее (задавание вопросов, прояснение, высказывание мнения).

Схема 2. Четыре вида слушания

Как вы видите, ни один из привычных видов слушания для написания изложения не подходит. Эмпатическое и нерефлексивное скорее создает эффект присутствия, позволяя собеседнику выговориться. Активное располагает к диалогу, но современное изложение в качестве экзаменационного задания не предполагает даже так называемого «элемента сочинения». Направленное же, при всей своей близости к поставленной перед учителем и учениками задаче в большей степени эффективно, когда тема, предмет разговора уже известны и надо обнаружить «слабые места», оценить услышанное – но выделение главного / второстепенного и поиск ошибок не тождественны друг другу.

Знание этих четырех типов слушания важны не как руководство к действию, а как опора для поиска собственного решения. Важно поставить перед учениками, к примеру, такие вопросы: как обычно в жизни и во время написания изложения слушаете вы? Если бы вы могли описать наиболее эффективный для написания изложения вид слушания, то каким бы он был? Как вы можете развить у себя умение так слушать? Ответы бывают очень разными, но конкретные действия лежат в области внутренней настройки на работу, фокусировки внимания на звучащем тексте и осознании ценности чужой точки зрения, помимо своей собственной.

Уровни идентичности и миссии, как вы знаете, актуализируются в поисках ответов на вопросы «кто я?» и «кто еще выигрывает, когда я такой?». Естественно, фокус внимания в этот момент направляется не на навык писать изложение, а на высшую ступень лестницы понимания, на умение слушать и фиксировать идеи другого человека, на то преломление навыка в выбранной профессии, который сформулировали в работе с линией времени.

Таким образом, изложение может быть не просто одним из заданий экзамена, а тем видом работы, который ложится в основу формирования идентичности успешного человека, специалиста своего дела, а также заинтересованного, умеющего слушать и понимать других собеседника.

Литература

БимБадБ ПедагогическийэнциклопедическийсловарьМ2002 - . М. Изложение // . – ., . 527 с. [https://pedagogical_dictionary.academic.ru/1224/Изложение]

Методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года. Русский язык / Под ред. И. П. Цыбулько. – М., 2017. 83 с. [http://fipi.ru/sites/default/files/document/1490859944/ru_2017_gia9.doc]

Электронные ресурсы автора:

Сайт: ur-text.ru

Инстаграм: @ur. text

Facebook: https://www.facebook.com/yourtext/

Вконтакте: https://vk.com/urtext

Электронная почта: ur-text@mail.ru

Профилактика суицидального поведения подростков инструментами коучинга: сценарии проведения психологических акций

Мирцало Анна Романовна

педагог-психолог ГПОУ «ДТХТФ», преподаватель высшей квалификационной категории, профессиональный коуч

В статье описан опыт подготовки и результаты проведения психологических акций и других мероприятий с использованием инструментов коучинга с целью профилактики суицидального поведения в среде студенческой молодежи (из опыта проведения Недели психологии на тему «ЖИЗНЬ – высшая ценность» в одном из учебных заведений г. Донецка).

Ключевые слова: профилактика суицидального поведения, сценарии психологических акций, тематическая Неделя психологии, инструменты коучинга.

Вовлечение подростков в деструктивные интернет-сообщества, а также сложившаяся военно-политическая ситуация в Донбассе характеризуется угрозой развития у подростков дезадаптивных форм поведения в ответ на переживания детьми психотравмирующих ситуаций, связанных с боевыми действиями. С целью профилактики суицидального и самоповреждающего поведения во всех СПО Республики с 30 октября по 3 ноября состоялось проведение единой Недели психологии на тему «Жизнь – наивысшая ценность».

Изначально с целью организации и проведения Недели психологии ДРУМЦ ПС предложены методические рекомендации. Целью Недели психологии в 2017—2018 учебном году выступило предупреждение самоповреждающего и суицидально опасного поведения детей, актуализация позитивных жизненных установок участников образовательного процесса, повышение сопротивляемости жизненным трудностям, осмысление ценности и важности жизни, регуляция эмоционального состояния и коррекция сниженного настроения (в частности работу с депрессивными проявлениями, унынием, с чувством одиночества и т.п.).

Задачами Недели психологии в 2017—2018 учебном году явились:

– формирование позитивного образа будущего;

– коррекция негативных переживаний, связанных с чувством неопределенности, беззащитности, одиночества и др.;

– поиск личностных ресурсов обучающих, позволяющих преодолевать жизненные трудности;

– развитие у подростков оптимистичного восприятия окружающего мира, формирование у них позитивного мышления;

– раскрытие у обучающихся таких личностных черт, как оптимизм, жизнерадостность и т.п.;

– формирование антисуицидальных факторов личности подростка посредством раскрытия круга его интересов и потребностей, работы с системой ценностной ориентации и т. п.

В рекомендациях сделан акцент на необходимости проведения мониторинга отношения обучающихся к жизни. В связи с этим обязательным выступил сбор данных о том, что в понимании студентов представляет Жизнь, что помогает им преодолеть жизненные трудности, а также то, каким они видят будущее. Обязательными вопросами явились:

– «Жизнь – это…»;

– «Что мне помогает справиться с трудностями?»;

– «Я через 1 год, через 3 года и через 5 лет».

С целью реализации поставленных задач разработан, утвержден и реализован план Недели психологии, состоящий из 13 мероприятий. В план работы включены мероприятия, ориентированные на работу как с педагогами, так и со студентами. Мероприятия, спроектированные с опорой на инструменты коучинга, выделены в плане желтым цветом (Таблица 1). Это психологическая акция «Жизнь – это…», конкурс-выставка рисунков по целеполаганию «Жизнь задыхается без цели», психологические акции «Узелок в дорогу» и «Будущее Республики». Дальше в статье подробнее остановлюсь на каждом из них.