Полная версия:

Сборник тезисов V Юбилейной международной конференции «Коучинг в образовании». 1–3 ноября 2017 года

В наше время психологическое здоровье школьников становится важнейшим компонентом в работе учителей и родителей, оно имеет огромное значение для качества образования и полноценного развития ребенка. Коучинговый подход в реализации качественного образования позволяет создать систему непрерывной позитивной воспитательной работы и социализации, включающей в себя все значимые направления развития личности каждого ребенка.

В научной теории о психологической здоровье писали представители гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерс и другие. К. Роджерс полагал, что психологическое здоровье – это «полноценное функционирование человека». Это глубокое и адекватное переживание своих мыслей, чувств, отсутствие тенденции к выработке неадекватных психологических защит, опора на собственные суждения в ситуациях выбора. (Carl Rogers)

А. Маслоу писал о двух составляющих психологического здоровья. Это, во-первых, стремление людей быть «всем, чем они могут», развивать весь свой потенциал через самоактуализацию, во-вторых, стремление к гуманистическим ценностям. (Abraham Maslow)

В основе гуманистического подхода лежит безусловное доверие к человеческой природе. Принципом психологического здоровья является стремление человека стать и оставаться самим собой, несмотря на все перипетии и трудности жизни.

Поскольку психологическое здоровье предполагает наличие динамического равновесия между личностью и средой, то важным становится успешная адаптация ребенка к социуму. Опираясь на это положение, выделяют несколько уровней психологического здоровья ребенка:

– Креативный уровень: такие дети легко и достаточно устойчиво адаптируются к любой среде, обладают необходимым ресурсами для преодоления стрессовых ситуаций.

– Адаптивный уровень: дети в основном адаптированы к социуму, но у них наблюдаются отдельные элементы проявления дезадаптации, выражающиеся в основном в повышенной тревожности.

– Ассимилятивно-аккомодативный уровень: к данному уровню относятся дети не способные к гармоничному взаимодействию с окружающими, либо дети, проявляющие зависимость от факторов внешнего воздействия [2, с.50].

Главными критериями психологического здоровья школьника являются: позитивное восприятие окружающего мира, наличие цели в жизни, самосовершенствование путем улучшения качества основных видов деятельности, позитивная эмоциональная сфера и умение поддерживать доверительное и позитивное отношение с другими.

Конкретные неблагополучные признаки, которые влияют на психологическое здоровье школьника: внедрение раннего обучения, школьные перегрузки, неблагоприятный психологический климат в ученическом коллективе и т. д. Учитель должен избегать этих ситуаций и создать обстановку для формирования творческого потенциала у школьников с потребностью в самореализации. Для этого необходимо владеть знаниями о развитии личности и иметь методологическую базу, насыщенную инструментами, техниками и стратегиями. Мы полагаем, что теоретической основой психологического здоровья является гуманистическая психология. Мы предполагаем, что гуманистическая психология не имеет практического применения из-за отсутствия способов и инструментария реализации. А коучинг дает нам практические, мощные инструменты, с помощью которых можно осуществить гуманистические подходы психологического здоровья личности.

Коучинг может стать инструментарием для гуманистической психологии. Заметим, что не надо коучинг воспринимать только как совокупность инструментов, он имеет свою особую философию, где гуманистическая психология является лишь одной частью.

Для профилактики психологического здоровья школьников мы основываемся на коучинговом подходе, что дает возможность глубже рассматривать проблему и найти практические ее решения. Для улучшения критериев психологического здоровья у школьников мы составили тренинговую программу с применением коучинга, состоящую из двух этапов.

Первый этап, диагностический, позволяет оценить состояние психологического здоровья школьников.

Второй этап, профилактический, нацелен на повышение психологических ресурсов школьников.

На первом этапе мы использовали специальные анкеты. Вопросы были рассчитаны на выявления состояния психического здоровья школьников.

На втором этапе, для профилактики мы использовали следующие коучинговые инструменты: колесо жизненного баланса, «understanding Emotions», стратегия Уолта Диснея и технология «Портфолио». Выбор инструментов происходил с опорой на теоретические сведения о критериях психологического здоровья. В рамках тренинга рассматривались четыре основных аспекта психологического здоровья: когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, мотивационный. Для работы с когнитивным аспектом мы использовали колесо «жизненного баланса», которое помогает ученикам в самопонимании. Для эмоционального аспекта мы использовали технику «understanding Emotions». Стратегия Уолта Диснея в отношении коммуникативного аспекта помогает школьникам работать в группе. Технология «Портфолио» применяется для мотивационного аспекта.

Тренинговая программа включала четыре встречи длительностью 30—40 минут, посвященные каждому аспекту психологического здоровья, и проводилась для десяти школьников VIII класса.

Первый этап: диагностический

Результаты первого этапа мы получили с помощью опросника. Рассмотрим некоторые вопросы:

– на вопрос, кто должен заботится о вашем здоровье, большинство ответило, что родители, потом друзья и я сам, на третьем месте были учителя, врачи и психологи набрали наименьшее количество баллов;

– на вопрос, в каком виде вы хотели бы получать информацию о здоровье, большинство ответило: на школьных уроках;

– а на вопрос, конкретно откуда узнаете о том, как заботиться о здоровье, большинство ответило: через Интернет и от родителей;

– как вы понимаете «психологическое здоровье»: большинство ответило, как отсутствие психических нарушений, на втором месте была гармония человека с внешней средой и внутренняя гармония самим собой;

– как вы относитесь к информации о том, как заботиться о психологическом и физиологическом здоровье: ответы показали, что девочкам более интересно психологическое здоровье, а мальчикам физиологическое здоровье.

Ответы также показали, что школьники свое физиологическое состояние оценивали более хорошо, чем психологическое.

Были вопросы, связанные с критериями психологического здоровья, на основании которых мы выявили, что восемь школьников из десяти имели важные цели на ближайшее время, несмотря на то, что на вопрос, планируете ли вы ваши действия за неделю/месяц, большинство ответило «нет». По ответам на вопросы эмоционального состояния прослеживалась тенденция к беспокойству.

Второй этап: профилактический

Реализация второго этапа основывалась на полученных результатах и теоретической основе. Этот этап мы разделили на четыре части для профилактики каждого аспекта психологического здоровья (когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, мотивационный).

Профилактика когнитивного аспекта

Каждый школьник составил свое «колесо жизненного баланса», чтобы хорошо понять ориентиры собственной жизни и то, что нужно изменить для улучшения своей жизни. Это помогло школьникам увидеть истинно желаемые и нужные цели, путем самопонимания. «Колесо жизненного баланса» дало возможность каждому школьнику запланировать маленькие цели и задачи, которые они должны были осуществить в течение недели.

Профилактика эмоционального аспекта

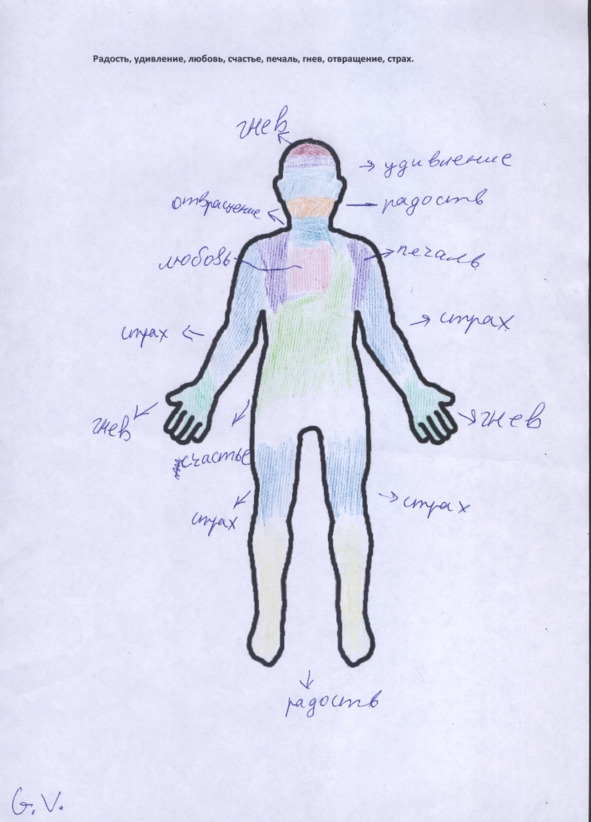

Использовали технику «understanding Emotions». Каждый школьник разными цветами отмечал на листке эмоции, связанные с разными частями тела человека ( рис.1).

Рис. 1

Отдельно школьникам задавали конкретные коучинговые, открытые вопросы, чтобы хорошо понять свои эмоции, которые переживают. (пример: если бы эмоция могла бы говорить – о чем бы она могла вам сообщить?)

Профилактика коммуникативного аспекта

Провели ролевую игру по методу Диснея, несмотря на то что она направлена на креативность, этот метод эффективно работает и для развития коммуникативных способностей. Игра помогла школьникам работать в группе и услышать противоположные мнения, мечтатели слушали реалистов, а реалисты их, а потом принимали критику, чтобы вместе найти решение.

Профилактика мотивационного аспекта

Для развития этого аспекта использовали часть техники «Портфолио», составили специальные анкеты, где школьники записали все свои достижения и хорошие качества (рис.2).

Рис. 2

Выводы

Забота о психологическом здоровье школьников важна и необходима для их развития. Главный вывод статьи заключается в том, что необходимо осведомлять родителей, учителей, классных руководителей о важности профилактики психологического здоровья детей и подростков. С этой целью нами были составлены рекомендации для классных руководителей в виде буклетов. Подчеркиваем, психологическое здоровье школьника – это качество педагогическое (рис. 3).

Рис. 3

Рис. 4

Литература

1. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений

2. Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. – СПб.: Речь, 2006.

3. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб: Евразия, 1999.

4. Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / под ред. Л. Регуш А. Орлов. – СПб: Питер, 2016.

6. Руденский Е. В. Кризис психологических механизмов адаптации личности и проблемы педагогического общения // Мир психологии. —1998. №3.

7. Семочкина Г. Н. Сохранение психологического здоровья // Педагогическое обозрение. – 2012, №5 (124).

8. Смирнов Н. К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе». – М: «Академия» АПК и ПРО, 2002.

9. Chris Delaney '’25 free coaching tools and techniques’»

http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-zdorov

Электронные ресурсы автора:

E-mail: shushankocharyan95@gmail.com

Коучинговый подход в проектной деятельности

(примеры использования коучинговых методик в проектной деятельности ребенка)

Гитес Дмитрий Борисович

генеральный директор МДЦ «АнДиКи»

Москва (Россия)

Хотели как лучше, получилось как всегда… Познакомлю читателей с применяемыми мною коучинговыми методиками в проектной деятельности. Все предложенные методики опробованы и используются мною в течение последних шести лет. В настоящее время многое перенес из проектной деятельности в работу студий по направлениям в лагерь «АнДиКи».

Ключевые слова : проект, проектная деятельность, методики в проектной деятельности, коучинг в проектной деятельности.

Keywords : project, project activities, methodologies in project activities, coaching in project activities.

В последнее время много говорят о проектной деятельности. Много слов в школах, много слов у чиновников. Чиновники выдают распоряжения, увидев где-то отличные результаты, вузовские работники пишут программы – и начинается обучение учителей методике. Обучение учителей длится около трех месяцев, методически все делают правильно, а душой не понимают, что это и как, ведь мы привыкли делать доклады и проекты.

После такого обучения и рапортовали, что мы ввели проектную деятельность везде, можно видеть конференции и конкурсы проектов, где в жюри приглашаются люди, которые сами мало понимают, что перед ними проект и на первые места попадают те, кто красиво списал, кого жестко натаскали, кто сильно не по возрасту взял тему.

А дети, которые прониклись самой идеей проектной деятельности, которые вложили в работу душу, знания и умения, но тему сделали близкую себе, разобрали ее по полочкам и разбираются в ней на все 200%, остаются на заднем плане, зачастую их результаты даже не отмечены сертификатом. У многих детей потом опускаются руки, и они идут и делают как все – неправильно.

Идея, которая была заложена в свободе выбора и творческом развитии ребенка через метод проектов, рушится во многих учебных заведениях от непонимания взрослыми – ЗАЧЕМ они это делают.

Многие стремятся поднять свой статус и статус образовательного учреждения, ставя перед собой цель выиграть любой ценой. И когда ребенок приходит к учителю, перед ним кладут список тем, из которых он должен выбрать, за него ставят цель, задачи. Ребенку остается только подобрать материал, который подвергается редактуре и из которого остается только то, что считает верным учитель. Выводы редактируются. Строго редактируется презентация выступления и собственно венцом является продиктованный текст выступления, который заставляют выучить и следовать строго ему. А если кто-то из экспертов начинает задавать вопросы, руководитель сразу вскакивает и начинает отвечать за ребенка с таким рвением, как будто проигрывает миллион!

Описано жестко? ДА! К сожалению, в 70% учебных заведениях так и происходит.

За 10 лет работы с проектной деятельностью, где самостоятельно изучали варианты, где применяли и коучинговый подход (сами не понимая этого), мы вышли на то, что ребенок действительно занимается проектной деятельностью как творчеством. И познает мир, приобретает навыки самостоятельно с желанием и искоркой в глазах.

Я предлагаю вам познакомиться с теми методиками и практикой, которые опробованы 10-летним опытом работы с проектами.

На мой взгляд, начинать делать проекты надо с начальной школы и давать детям пройти все шаги, поддерживая их и обучая, зачем тот или иной шаг. Начиная с 5 класса, дети смогут самостоятельно проходить все этапы подготовки проектов.

Из опыта работы

Ниже представлен опыт работы с учащимися 5 класса и старше

Работаем по следующей схеме:

– Выбор темы

– Постановка цели

– Постановка задач

– Работа с информацией

– Работа с людьми-источниками

– Работа над продуктом (исследование)

– Подготовка печатной работы

– Подготовка к выступлению

– Подготовка презентации

– Выступление

Перед началом работы я прохожу по классам или на общем собрании класса представляю себя и рассказываю о проектной деятельности детям: чему они научатся в ходе работы над проектом, чего смогут достичь. Всегда обращаю внимание, что это самостоятельная работа и я ни за кого делать не буду! Это, как правило, первый фильтр, т.к. школа как «одна большая деревня», многие по «сарафанному» радио сами определились, к кому им идти.

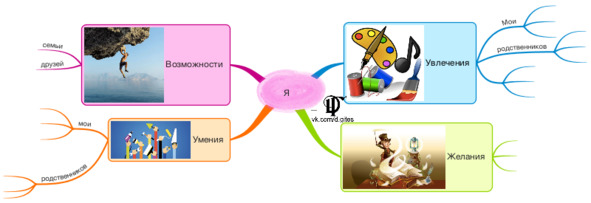

Первая наша встреча групповая, никто не заставляет приходить, приходят только те, кто выбрал меня в качестве руководителя. Мы знакомимся, и я всем предлагаю вспомнить их увлечения, желания, возможности – свои и своих родителей, друзей.

Начинается индивидуальный мозговой штурм, результаты которого мы оформляем в виде интеллект-карты.

Рис. 1. Mindmap «Желания, возможности, умения»

Далее рисуем «Колесо желания», в котором выделяем все интересующие научные области (предметы) и выставляем отметку, где мы сейчас.

Рис. 2. Колесо желания: какие предметы (области) нравятся

После этого анализируем колесо и карту. И на самых сильных сторонах этих вариантов примерно формулируем желаемую тему проекта.

После того как все определилась с направлением, встречаемся группой. На стенах висят листы с названием темы, каждый кратко рассказывает о том, что хочет сделать в своем проекте. Какое исследование или какой продукт.

Далее в свободном полете: каждый участник может приклеить свой стикер с предложением того, что было бы ему интересно в данной теме.

Рис. 3. Вопросы и предложения на стикерах

Затем все плакаты озвучиваются, описываются, и мы устраиваем что-то вроде дебатов, где я выступаю в роли критика и подвергаю сомнениям некоторые высказывания. Задача детей попытаться аргументировать, почему это надо оставить.

Таким образом, мы максимально прорабатываем тему, ребенок, который хочет ею заниматься, слышит все возможные предположения о том, что будет интересно другим. И, совмещая свои желания, сможет максимально интересно раскрыть тему для других.

Когда все определились с темой и поняли, чему хотят посвятить свой проект, мы переходим к постановке задачи. Тут у нас опять групповая работа, где автор проекта озвучивает цель своей работы, а остальные задают вопросы. В этот момент особенно важна роль взрослого, который должен максимально помочь автору не погаснуть, а наоборот: показать ему, что свою цель можно не просто отстоять, а расширить благодаря вопросам аудитории.

По завершении встречи каждый ребенок прекрасно понимает цель своей работы.

Здесь хочется сделать ремарку: в старших классах (9—11) я честно объясняю ученикам, что цели могут быть разные. Цель может быть личная, для учителей, для членов жюри – и здесь он должен выбрать, на кого он работает.

Если для себя – то придерживаемся основной цели. Если для членов жюри, чтобы победить, то начинаем анализировать аудиторию. В бизнесе это звучит как «Целевая аудитория», которой будем продавать свой товар. Здесь тот же смысл. Выделяем целевую аудиторию, которым «продадим» свой проект. Здесь рисуем карту о возрасте, образовании, месте работы, поле, желаниях и страхах.

Когда определена цель, легко составить задачи и наметить те шаги, которые будем выполнять, чтобы этой цели достигнуть. После этого встречаемся и составляем план работы над проектом, заводим дневник проект в электронном и бумажном виде.

Несколько последующих встреч посвящены работе с информацией: как и где ее искать, как правильно искать в Интернете. Учимся работать с книгами, не просто читать, а выделять главное и делать свои выводы на основе прочитанного.

Параллельно в группе начинаем делать исследование или продукт, используя ментальные карты. В центре карты изображен продукт (или название), далее каждый может высказаться или подрисовать ветку, что он хочет. Никакого негатива и смеха, каждый пишет (высказывает) все, что придет на ум. В конце этого исследования, ребенок понимает, что должен представлять из себя его продукт или чем интересен его проект. В процессе работы ребенок может менять задачи, переформулировать цели – и все изменения обязательно фиксируются в дневнике.

Начинать встречи лучше всего с просмотра дневника, вместе радуясь победам и тому, что уже сделано и сделано хорошо. Если ребенок перестает вести дневник, то мы встречаемся индивидуально и обсуждаем, что ему мешает и какая помощь нужна. Таким образом ребенок работает над проектом и текстом проекта 1—2 месяца (в зависимости от сложности).

Когда проект готов и отпечатана проектная папка, переходим к следующей важной части – подготовке публичного выступления.

Начинаем с того, что анализируем аудиторию, которая нас будет слушать. Узнав, перед какой аудиторией мы выступаем, начинаем готовить план выступления.

Я прошу без подготовки выйти и рассказать мне о проекте. Многие закрываются и бубнят, что не готовились, что не выписали текст выступления и т. д. и т. п. Моя задача показать ребенку что, когда работа выполнена им самим и тема выбрана им же, где он работал САМ на 100%, ему не нужны никакие бумажки. Прошу его рассказать мне, чем он занимался как другу (ровеснику), потом как маме (значимому взрослому). Окончив «возвращаю ребенка», указав, что рассказал мне все без бумажек!

Когда ребенок справился с рассказом, берем стикеры и на каждом пишем основную мысль, которую хотим донести. Расклеиваем их, смотрим порядок и анализируем, необходима ли эта информация для нашей аудитории, что можно поменять местами. Отклеиваем, меняем, вклеиваем по новой и снова рассказываем.

Обычно на подготовку публичного выступления уходит от 2 до 4 недель.

Во время работы используем разные упражнения по подготовке публичного выступления (лифт, сказки, крокодил).

Упражнения:

1. «Лифт»: рассказать основную мысль проекта за 60 секунд (время, которое лифт поднимается с 1 до 16 этажа). Рассказать так, чтобы заинтересовать меня, оппонента. После выхода из лифта я должен захотеть узнать больше.

2. «Сказки, стихи»: рассказываем о своем проекте в стиле сказки или стихотворения. Например, в стиле колобка, трех поросят и т. д.

3. «Крокодил»: рассказать свой проект без слов, только показать жестами. Зачем? Ребенок на выступлении не знает, куда девать руки. Подсознание слушателя больше верит не тому, что говорит оратор, а тому, какие невербальные посылы он подает. Репетируя в группе, каждый ребенок учится использовать такие невербальные посылы для усиления своего выступления.

4. «Золушка»: например, ребенок подметает класс и рассказывает проект. Зачем? Научиться тому, чтобы другие действия не отвлекали ребенка от рассказа.

После того как выступление рассказывается легко, мы приступаем к слайдам. Каждую свою мысль пробуем изобразить визуально. Главное правило: просто и понятно.

Рис. 4. Визуализируем идею

Анализируем с ребенком, что тяжело воспринимается аудиально, рисуем от руки, что будет на «слайде» и раскладываем «слайды» по порядку на столе (доске). Рассказываем, добавляем, убираем листки с рисунками.

Готовим слайды по всем правилам и канонам. Основное правило: «Слайды не замена и не дублер оратора. Картинки – это помощник оратора в донесении смысла!»

Снова репетируем, имитируя разные ситуации:

– выключили электричество

– изменили регламент (уменьшили, увеличили)

Учимся отвечать на вопросы и держаться так, чтобы всем своим видом показывать, что это не экзамен, а наш труд, которым мы делимся!

Наконец кульминация – выступление.

Не надо сразу настраивать ребенка на победу! Это конкурс, здесь побеждает сильнейший, если мы не выиграли, то будем искать где допустили ошибку, и работать над ней, чтобы выиграть в следующий раз!

После выступления мы проводим групповой и индивидуальный анализ, где вся группа высказывается о событии. Смотрим видео и анализируем свое выступление. Планируем следующий год, возможно, кто-то за лето соберет максимум информации.

Конечно, сложно описать (да и вспомнить) все-все методы, которые мы применяем в работе, так как многие применяются конкретно под ребенка.

Давайте дадим творить нашим детям. Выбирать научные направления или нет – их право!

Основная моя цель – НАУЧИТЬ ребенка самостоятельно ставить перед собой цели, задачи, правильно работать с информацией и источниками, уметь представить и «продать» себя.

Те, с кем мы сделали более трех проектов, блистали в институте, особенно на семинарах, на которых требовалось выступать.

Электронные ресурсы автора:

Страница в ВК: https://vk.com/dbgites

Блог в ВК: https://vk.com/d.gites

Сайт: www.gites.life

Страница в FB: https://www.facebook.com/d.b.gites

Приглашаю на свою страничку во ВКонтакте https://vk.com/dbgites, постараюсь ответить на все вопросы.

Коучинг в классном руководстве

Антропова Эльза Валерьевна

сертифицированный коуч МЭУК Первая Тренинговая компания города Санкт-Петербург,

учитель математики высшей категории, ГБОУ СОШ №249 имени М. В. Маневич

Санкт-Петербург (Россия)

Внеурочная деятельность с использованием инструментов коучинга. Рассказ о работе классного руководителя. Представлен личный опыт проведения классных часов в 10 классе. Спонтанные классные часы: создание и защита мини-проектов за 45 минут.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, старшеклассники, учитель, психотип, интроверт, коуч-позиция, проект, доверие, МЭУК, Первая Тренинговая компания, пять принципов Милтона Эриксона, самоуправление учебного коллектива.