Полная версия:

Мифология Месопотамии. Боги, духи, сказания

«Белый храм» в Уруке (реконструкция)

Интересные сведения о том, как мог выглядеть месопотамский храм изнутри, дают материалы так называемого «Красного храма» в Телль-Укаире, датируемого периодом Джемдет-Наср. Удивительным образом до нас дошли фрагменты росписи внутренней части здания. Частично реконструируемые фрески демонстрируют геометрические узоры, в том числе имитирующие не только «плетенку» тростниковой хижины, но и другой характерный способ декора монументальных зданий. Для него помимо названных материалов для украшения фасадов использовались своего рода «гвозди» – продолговатые конусы из разноцветных камней или раскрашенной глины. Эти «гвозди» плотно располагались друг на друге параллельно земной поверхности, так что круглыми шляпками образовывали разноцветное мозаичное полотно со сложными геометрическими узорами. Оно украшало стены храмов и иных общественных сооружений – например, «Красного здания» в Уруке (возможно, это было место заседания совета общины). Кроме того, на фресках храма из Телль-Укаира, судя по всему, изображались животные – быки и хищные кошки (пантеры), а возможно, и люди. Красно-бело-черная гамма преобладала, хотя использовались также желтый и зеленый цвета.

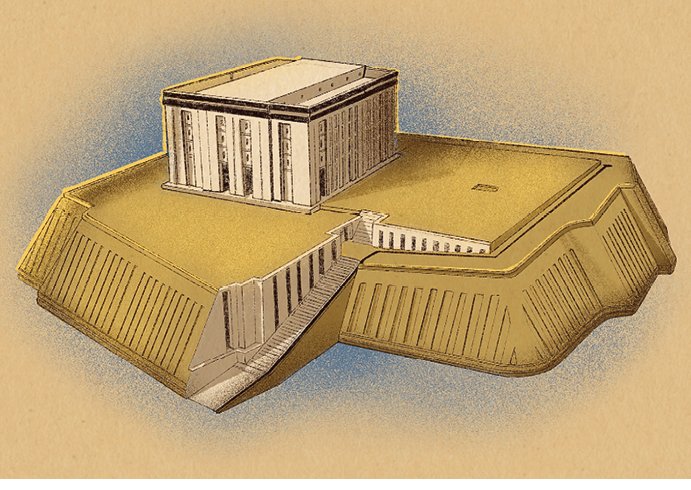

Зиккурат бога луны Нанны в Уре

Помимо этого, фасад здания мог украшаться рельефными или скульптурными изображениями животных. Чаще всего это были быки – примеры тому мы находим в материалах из раскопок шумерских храмов периода Джемдет-Наср (рубеж 3-го и 2-го тыс. до н. э.) и раннединастического времени. Встречались и фантастические существа – например, орел с львиной головой, именуемый Анзу, а также изображения мужских и женских божеств, как, например на фасаде храма богини Инанны в Уруке, построенного царем Караиндашем в XV в. до н. э. Последний пример, правда, уже сравнительно поздний.

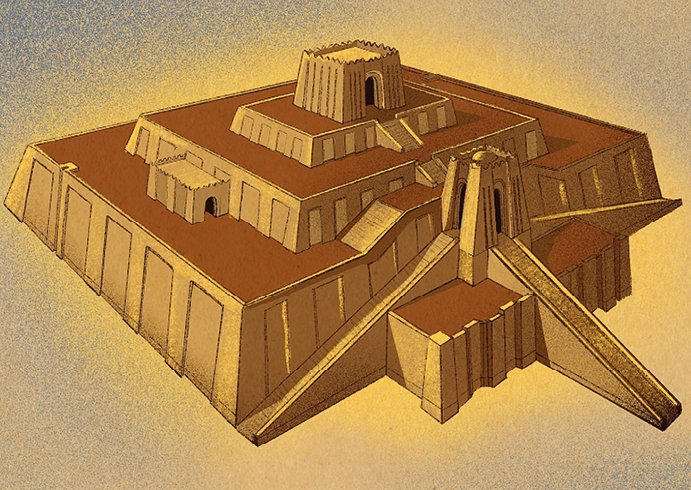

Со временем облик месопотамского храма несколько модифицируется: возведенные из глины сооружения требовали регулярного обновления и реставрации. Проведение строительных работ в итоге приводило к укреплению и расширению первоначальной террасы, поверх которой надстраивались новые платформы. Так, знаменитый зиккурат в Уре (XXI в. до н. э.) в классическом виде имел три яруса, а Вавилонская башня – зиккурат Вавилона Этеменанки – семь (VI в. до н. э.)[12]. Впрочем, в более поздних сооружениях подобная ярусность вызвана не столько строительными обстоятельствами, сколько желанием подчеркнуть величественность сооружения.

На вершине храмовой башни по-прежнему располагалось святилище божества, однако реально совершать богослужение на такой высоте и в столь ограниченном пространстве было неудобно. В связи с этим в какой-то момент основную часть храма – место пребывания статуи божества – начали строить обособленно, уже на земле. Таким образом, храм и храмовая башня стали отдельными сооружениями, каждое из которых имеет собственное название, акцентирующее внимание на их функциях или раскрывающее свойства божества, которому оно посвящено. И храм, и зиккурат находятся на обнесенном стеной священном участке – территории жрецов и храмового персонала, и тем самым формируют храмовый комплекс. Именно храм является основным местом, где проводятся богослужения и приносятся жертвы, функции же зиккурата менее ясны.

Как бы то ни было, зиккурат остается одним из главных архитектурных символов древней Месопотамии. Храмовые башни, за некоторыми исключениями, возводились в каждом крупном городе, причем зиккурат обычно был только один – при храме главного божества-покровителя города. Однако случались исключения: два зиккурата возвышались, например, над городом Кишем.

В целом вавилонский храм даже в сравнительно поздний период (1-е тыс. до н. э.) своим архитектурным обликом и внутренним устройством по-прежнему напоминает те описанные выше архаические святилища, но существенно превосходит их по площади и масштабу. Так, общая площадь Эсагилы – главного святилища Вавилона, посвященного Мардуку[13], – в нововавилонский период составляла более 15 000 м2. Это был прямоугольный комплекс с двумя большими дворами и множеством более мелких комнат, где располагались целлы (святилища) других богов и хозяйственные помещения. Храмы в Борсиппе и Кише, датированные тем же временем, были построены по аналогичному плану.

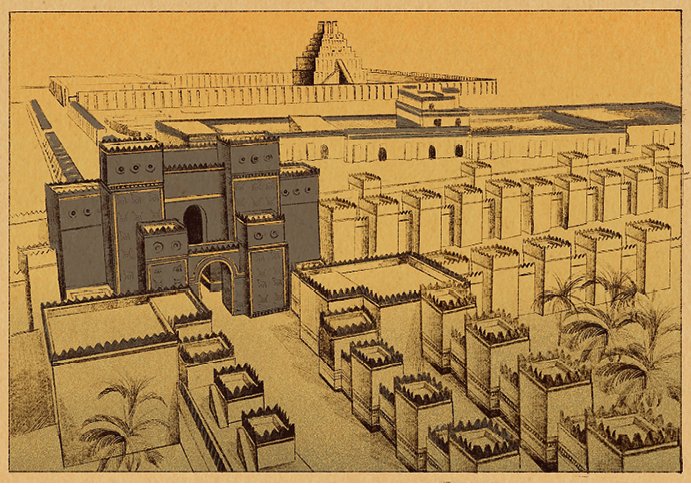

Основным строительным материалом служили кирпичи из глины. Кирпичи были двух видов: сырцовые, необожженные – просто высушенные на солнце (libittu), и обожженные в специальной печи (agurru). Первые широко использовались в строительстве, из них возводили бóльшую часть зданий, включая храмы. Однако такой кирпич в перспективе был менее прочным, и поэтому постройки из него нуждались в регулярной реставрации. Обожженный кирпич прочнее, однако его производство было более сложным и затратным, потому и сам он был менее распространен. Такой кирпич использовали для укрепления контактирующих с водой частей здания (например, набережные каналов, внешний периметр фундамента зиккурата Этеменанки в Вавилоне[14]) или же для декора фасадов. Во втором случае кирпичи agurru могли покрываться специальной цветной глазурью – голубой, белой, зеленой. Именно «лазуритовый» фасад ворот Иштар в Вавилоне стал «визитной карточкой» города. Подобным образом украшались многие другие дворцы и храмы.

Вместе с тем в декоре месопотамского храма продолжали использовать и более традиционные материалы – известково-гипсовую штукатурку и битум (густая маслянистая смола – нефтепродукт, напоминающий современный асфальт). Покрытые штукатуркой белые стены контрастировали с элементами декора, выполненными черным битумом. Один из храмов в Вавилоне, посвященный богу Набу и его супруге, обнаруживает интересную особенность. Стены главного внутреннего двора этого храма, посвященного самому Набу, выкрашены в белый цвет, в то время как стены малого двора, относящегося, видимо, к священному пространству супруги бога, – черные, то есть покрыты битумом.

Как уже говорилось выше, сырцовый кирпич не был долговечным материалом, а построенные из него здания нуждались в регулярной реставрации. Проведение таких строительных работ требовало привлечения большого количества ресурсов, и поэтому заботы по восстановлению («обновлению») храма возлагались на царя и считались его священной обязанностью. Сильно поврежденные части здания (например, верхнюю часть стен) просто сносили, неровную поверхность выравнивали и утрамбовывали, часть конструкций могли дополнительно укрепить внешней подпорной стеной из обожженного кирпича. Строительный раствор изготавливали на основе битума, измельченных минералов и органических материалов, а для более прочного сцепления поверхностей между кирпичами иногда помещали прокладку из земли, соломы или тростника.

Вавилон (панорама). На переднем плане – дорога процессий и ворота Иштар, вдалеке возвышается зиккурат Этеменанки

Память о своих строительных подвигах многие цари стремились увековечить в надписях, например на глиняных цилиндрах, которые помещались в фундамент храма. Иногда имя царя просто выбивалось на какой-то части кирпичей. Самые известные и многочисленные из них – большие квадратные (примерно 34 × 34 × 12 см – сырцовые, 33 × 33 × 10 см – обожженные) кирпичи Навуходоносора II (605–562 гг. до н. э.) со штампом его имени и титулатуры. Интересно, что при проведении строительных работ можно было обнаружить и надписи древних предшественников. Например, правитель нововавилонского царства Набонид (556–539 гг. до н. э.) при реставрации одного из храмов обнаружил надпись царя аккадской династии Нарам-Сина (2254–2218 гг. до н. э.), который правил более чем за полтора тысячелетия до него, о чем Набонид с гордостью сообщил и в собственном закладном цилиндре.

Набонид был последним царем нововавилонской династии. Его правление завершилось завоеванием Вавилонии персидским царем Киром Великим, после которого Междуречье стало частью огромной персидской державы. Крупнейшие вавилонские храмовые комплексы Южной Месопотамии в таких городах, как Сиппар, Вавилон, Борсиппа, Урук, Ниппур, поначалу продолжали функционировать и оставались крупными религиозными и хозяйственными центрами. Однако после серии антиперсидских восстаний в Вавилонии в конце VI – начале V в. до н. э. (в правление царей Дария I и Ксеркса) многие храмы начинают постепенно приходить в упадок. Возможно, некоторые святилища пострадали от персидской администрации в наказание за поддержку мятежников. Впрочем, даже отсутствие или недостаток финансовой поддержки, необходимой для поддержания огромных храмовых сооружений в надлежащем состоянии, могли привести к их разрушению.

В этот период даже главный столичный храмовый комплекс Мардука – Эсагила – приходит в упадок, разрушается и его зиккурат Этеменанки. По одной из версий, он был специально уничтожен персидским царем Ксерксом в отместку за вавилонское восстание (об этом сообщают некоторые греческие авторы), по другой – здание пришло в негодность естественным образом из-за отсутствия каких-либореставрационных работ. Как бы то ни было, когда спустя полтора столетия армия Александра Македонского вступила в Вавилон (331 г. до н. э.), святилище Мардука и особенно храмовая башня Этеменанки находились не в лучшем состоянии. Александр будто бы намеревался восстановить храм, но скончался, так и не реализовав свой план. Храмовый комплекс Мардука был частично восстановлен позже политическими наследниками Александра – царями династии Селевкидов, в правление Антиоха I (281–261 гг. до н. э.). Строительные работы по восстановлению древних святилищ проводили не только в Вавилоне, но и в Борсиппе и Уруке. В III в. до н. э. в Уруке даже возвели два новых монументальных храмовых комплекса: Бит-Реш, посвященный богу Ану, и Эшгаль (Иригаль), святилище его дочери Иштар. Вплоть до парфянского периода продолжали функционировать также и древние культовые центры в Ниппуре и Куте. Однако сама Вавилонская башня (зиккурат в Вавилоне), по-видимому, так больше и не восстанавливалась.

Храмовый персонал

При изучении месопотамской религии есть постоянная опасность анахронизмов в терминологии, потому что ассириология – наука сравнительно поздняя и многие понятия заимствовала из антиковедения и медиевистики. Служителей культа древней Месопотамии традиционно называют «жрецами», хотя нельзя сказать, что это понятие полностью соответствует существовавшим реалиям. Лучше говорить о «храмовом персонале» с различным набором функций. Храмовый персонал в Месопотамии можно разделить на четыре категории: административный персонал, религиозный, храмовые пребендарии и храмовые рабы.

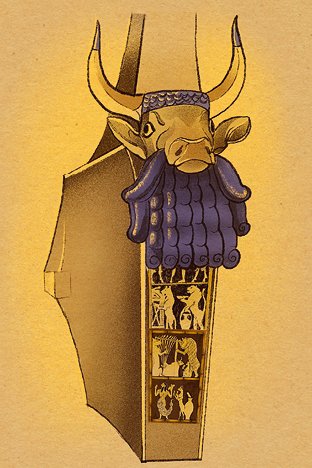

Арфа из царских гробниц Ура

Во главе административного аппарата стоял шангу (акк. šangû) – самая важная фигура в храмовой иерархии. Он заведовал работой храма и его материальными ресурсами. Вторая по значимости должность – управляющий шатамму (акк. šatammu). К 1-му тыс. до н. э., когда государство начинает больше контролировать храм, появляется должность кипу (акк. qīpu): так называли представителя царской администрации, который следил за содержанием храма и докладывал об этом царю. Шангу помогал казначей (акк. zamartappu), так как у храма были свои материальные ценности (серебро, драгоценные приношения, утварь и многое другое). Также при храме работали многочисленные писцы, которые составляли документы, связанные с разными сферами жизни храма: бюрократические, административные, религиозные.

Изображение сцены гадания по внутренностям животного

Вавилонский храм представлял собой сложную систему: он имел собственные земельные владения, хозяйство, казну, должен был обеспечивать регулярность приношений богам, распределять доходы и распоряжаться финансами. Этим обусловлено наличие большого количества людей, входящих в административный аппарат. Административная организация храма была весьма схожа с царской, за исключением правительственных и военных аспектов: «дом бога» функционирует по модели, аналогичной «царскому дому».

Религиозный персонал выполнял задачи, связанные уже непосредственно с организацией культа и исполнением ритуалов. Центральной фигурой был верховный жрец эн (шум. en) или жрица энту (акк. entu). Некоторое количество жрецов-очистителей обеспечивали святость мест и инструментов поклонения, участвовали в омовении божественной статуи. В состав религиозного персонала храма входили плакальщики (акк. kalû), которые исполняли причитания. К жречеству относились также врачи-экзорцисты (акк. āšipu или mašmaššu, шум. maš.maš), специализирующиеся на медицинских и магических обрядах, обеспечивающих защиту от демонов, болезней и колдовства. Некоторые «религиозные специалисты» не входили в число храмового персонала, например прорицатели, а платили им непосредственно цари или другие высокопоставленные чиновники, на службе у которых прорицатели состояли. Храмовые слуги, облаты (акк. šerku), были персоналом низшего ранга и обеспечивали материальное функционирование храма. Они по закону являлись собственностью бога, а фактически – храма, точно так же, как царские рабы принадлежали государю.

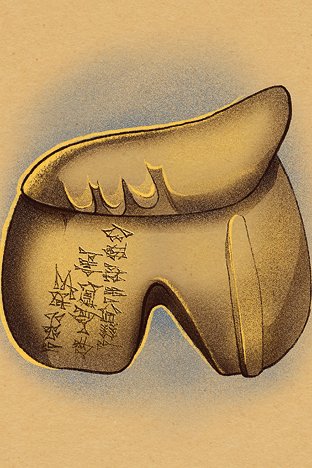

Глиняная модель печени

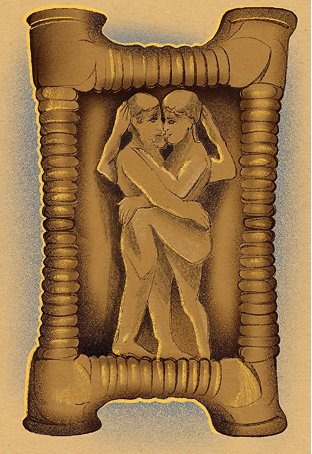

Плакетка с изображением эротической сцены

Храмы в Месопотамии никогда не представляли собой замкнутую структуру: часть людей, участвовавших в работе святилища, жили в миру. Еще одна категория храмового персонала – пребендарии. Пребендарии – это миряне, обычно обеспеченные горожане, которые служили храму. Они имели храмовую пребенду (средневековый латинский термин, обозначающий право на доход с церковной должности). Пребенда в Месопотамии – не совсем то же самое, что в средневековой Европе. Пребендарий имел должность или чаще функцию при храме, например был пивоваром, привратником, поваром, мясником, садовником, рыболовом, цирюльником, ткачом и так далее. За исполнение этой обязанности он получал доход либо частью поставляемого им в храм продовольствия, либо пайком, который состоял из перераспределенных пожертвований. При этом быть пребендарием было не только выгодно, но и очень престижно. Чтобы иметь соответствующий статус, некоторые семьи специально покупали пребенду, которую за них выполняли наемные работники. Должность-пребенду при храме можно было купить, продать и передать по наследству.

По представлениям вавилонян, боги «ели глазами» предназначавшиеся им приношения: то, что оставалось, годилось для употребления храмовниками. С экономической точки зрения, благодаря отсутствию жертвоприношений c сожжением, вавилонские храмы в итоге превратились в своего рода огромные организации с практически автономной экономикой.

К храмовому персоналу стоить причислить женщин, посвященных божеству. В Месопотамии ранних периодов было несколько категорий таких женщин, которых с натяжкой можно назвать «монахинями». Они отличались по своим функциям и обозначались разными словами, самые частые из которых надиту (nadītu(m)) и угбабту (ugbabtu(m)).

Надиту и угбабту появляются в документации начала 2-го тыс. до н. э. в крупных вавилонских городах. Это были очень обеспеченные девушки, происходящие из богатых и знатных семей Вавилонии. Согласно «Законам Хаммурапи», их отцы и старшие братья не могли оставить девушек без средств к существованию (§ 180–182). Будучи посвященными божеству, надиту не имели права выходить замуж и иметь детей. Это приводило к тому, что передача их наследства была предметом частых судебных разбирательств. Надиту жили группами в своего рода «монастырях» (термин gāgû), каждая в отдельном доме. В отличие от надиту, угбабту могли выходить замуж и воспитывать приемных детей (своих рожать, видимо, не имели права). Основной привилегией монахинь надиту и угбабту была финансовая независимость: они получали равные доли наследства с братьями и могли делать со своим имуществом все, что заблагорассудится, например управлять землями, владеть пивоварней, содержать кабак или публичный дом. Интересно, что при этом им ни при каких обстоятельствах нельзя было заходить в кабаки и пивоварни, даже если они были их хозяйками – за такой проступок, согласно «Законам Хаммурапи» (§ 110), «монахинь» полагалось сжигать (впрочем, не документировано ни одного случая подобной расправы).

В художественной и научно-популярной литературе имеется расхожий сюжет о храмовых проститутках в Вавилонии. Он восходит к рассказам античных авторов, в частности Геродота, но не подкрепляется никакими сведениями из собственно месопотамских источников. Скорее всего, это преувеличение древних историков – отголоски месопотамской концепции, что жрицы – это земные жены богов и что богиня Инанна/Иштар, будучи свободной богиней любви, покровительствует проституткам обоих полов.

Статуи божеств

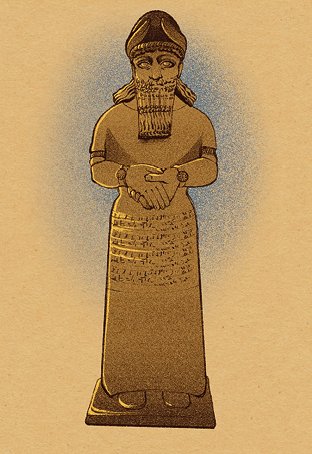

В Месопотамии божество нередко принимало форму антропоморфной статуи. На божественность указывали ее большой размер и некоторые особые атрибуты: рогатая тиара, крылья на спине, индивидуальные символы божеств или сопровождающие их символические животные. Положение статуи свидетельствовало о ее верховной власти: она стояла на возвышении или сидела на троне. По крайней мере, так божественные статуи представлены на ассирийских барель-ефах, в росписях дворца в Мари и на цилиндрических печатях – единственных оставшихся следах изображений божеств: ни одна из статуй главных богов шумеро-аккадского пантеона не сохранилась.

Согласно клинописным архивам из города Мари на Среднем Евфрате, которые наиболее информативны в этом отношении, в большинстве случаев для изготовления статуй использовали деревянную основу. На нее наносили листы драгоценного металла, глаза инкрустировали драгоценными камнями и раковинами моллюсков. Битум или лазурит использовали для моделирования бровей, бороды и волос.

Изображение статуи божества из храма бога Набу

Если основных храмовых статуй божеств найдено не было, то каменные статуи второстепенных богов археологи иногда находят. Камень как материал менее ценный, вероятно, предназначался для изображений второстепенных божеств, духов-хранителей и адорантов. О богах и духах мы расскажем далее, а адорантами называют статуэтки, изображающие молящихся. Они изготавливались по заказу знатных горожан и устанавливались в храмах, чтобы постоянно молиться богу вместо самого человека.

Ценность и величественность божественных статуй объяснялись разнообразием драгоценных материалов, используемых для их изготовления. Законченная и доставленная в храм статуя становилась воплощением божества – «получала дух бога». Для этого проводились специальные обряды освящения, к которым относились церемонии, называемые «омовение уст» (mīs pî) и «отверзание уст» (pīt pî). Такие церемонии сопровождались специальными молитвами. Освящение также проводилось для предметов, непосредственно связанных с божествами.

В храмовых комплексах располагалось непосредственное жилище бога, его «дом» (шум. é, акк. bītu), куда мог входить только соответствующий религиозный персонал и отдельные гости – например, цари и иногда члены царской семьи. Предполагалось, что божество само выбирало место для своего дома. Поэтому храм нельзя было перенести – его можно только реконструировать или восстановить на том же месте.

Существовала специальная категория служителей культа, которая называется ērib bīti – «входящие в дом». К этой категории относились жрецы, которые могли подходить к статуям богов, чтобы их накормить, одеть, омыть. Они отвечали за материальное содержание статуи и места, где находилась статуя. За исключением царской семьи, только эта категория священнослужителей допускалась к статуе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Название происходит от древнегреческого μέσος «средний, находящийся в середине» + ποταμός «река».

2

Безусловно, это текст-пропаганда, что не отменяет его важности для истории. Но, например, такой город, как Ларса, не упоминается в списках, тогда как по найденным в самой Ларсе документам известно, что было несколько периодов, когда она доминировала в регионе.

3

См. «Сказания об Энмеркаре», «Эпос о Гильгамеше».

4

Имя Саргона – гебраизированная форма акк. «Шаррукен» (šarru kēn), буквально «царь законен».

5

Гутии, или кутии, – племена, обитавшие в горах Загроса и в последней трети 3-го тыс. до н. э. периодически совершавшие набеги на плодородную долину Южного Междуречья.

6

Эламиты – народ, живший на территории Элама к востоку от Междуречья, на западе современного Ирана; постоянные соперники месопотамских государственных образований. Эламский язык является языком-изолятом.

7

Диоритовая стела с текстом законов хранится в Лувре. В ГМИИ им. А.С. Пушкина можно увидеть слепок стелы, сделанный в начале XX в.

8

Касситы – горные народы Загроса, которые постепенно проникают в Вавилонию и после разрушения Вавилона хеттами захватывают власть.

9

В отечественной ассириологии для обозначения этого диалекта часто используется термин «младовавилонский».

10

Джойнирование, то есть соединение фрагментов, относящихся к одной табличке, является отдельным «видом спорта» в ассириологии.

11

Подробнее см. главу «Поэма о Нергале и Эрешкигаль».

12

Подробнее об этих зиккуратах мы говорим в главах о Нанне/Сине и Мардуке.

13

Возможно, название храма произносилось как Эса(н)гил, однако «Эсагила» – более традиционный вариант.

14

Подземные воды в Вавилоне находятся на достаточно высоком уровне, из-за чего раскопки древних слоев города (например, 2-го тыс. до н. э.) фактически невозможны. Сам зиккурат располагается в болотистой местности, что дополнительно осложняет проведение археологических работ. По всей видимости, и в древности фундамент этого огромного сооружения, глубоко сидящего в земле, также мог соприкасаться с водой. Опоясывающая ядро зиккурата мантия из обожженного кирпича шириной в 15 м должна была сделать его более прочным. Ядро из сырцового кирпича представляет собой квадрат 60 × 60 м, что вместе с поясом дает размеры нижней платформы зиккурата 91,5 × 91,5 м («погрешность» в полтора метра – за счет толщины строительного раствора).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов