Полная версия:

Фёдор и Алексей Басмановы. Пять веков без права голоса. Настоящая история боярского рода Басмановых-Плещеевых

Получали золотые награды крупные политические деятели Данила Адашев, воевода И.П. Федоров за пресечение набега татар под Коломной и Матвей Ржевский (дважды). В октябре 1565 года золотую награду получил крупный военачальник И.Д. Бельский. Далеко не каждый воевода мог такой наградой похвастаться.

Незадолго до Рязанской обороны государь наградил золотыми воевод, отразивших в сентябре 1564 года нападение литовцев во главе с Сапегой на Чернигов[143] и захвативших сапегино знамя. Не обошёлся без такой награды один из любимцев царя – талантливый выдвиженец Михаил Безнин за боевые действия против немцев у Раковора зимой 1573/74[144]. Награда была столь существенной и почётной, что существовала даже должность «гонца с наградными золотыми». В качестве примера С. Б. Веселовский вспоминает А. И. Карло[145].

Не смотря на то, что историки относятся к Басмановым неоднозначно, рязанскую битву практически все считают примером героизма, русской отваги, смелости и находчивости. Одно из самых романтичных описаний защиты Рязани оставил Н. М. Кармазин, которого в симпатии к Басмановым точно не упрекнёшь:

«Обманутый дружелюбными уверениями хана, царь действительно распустил наши полки украинские, так что в Рязани, осажденной Девлет-Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслась геройством двух любимцев государевых, боярина Алексея Басманова и сына его, Федора, которые находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность неустрашимая сих витязей, вместе с увещениями епископа Филофея, одушевили граждан мужеством. Крымцы приступили днем и ночью без успеха: трупы их лежали грудами под стенами. Действие нашего огнестрельного снаряда не давало им отдыха и в стане. Узнав, что Иоанн в Москве, что воеводы Феодоров и Яковлев с царскою дружиною уже стоят на берегу Оки; что из Михайлова, из Дедилова идёт к ним войско, что смелые наездники российские везде бьют крымцев, приближаясь к самому их стану, Девлет-Гирей ушел еще скорее, нежели пришел; не дождался и своих отрядов, которые жгли берега Оки и Вожи. За ними не гналися; но ширинский князь его, Мамай, хотев долее грабить в селах пронских, был разбит и взят в плен с 500 крымцев; на месте легло их более трех тысяч. Через 6 дней все затихло: уже не было слуха о крымцах. Иоанн, оставив царицу и детей в Александровской слободе, выезжал из Москвы к войску, когда Басмановы донесли ему о бегстве неприятеля: личная доблесть и слава сих двух любимцев еще более оживляла его радость: он дал им золотые медали»[146].

Хотелось бы процитировать отрывок из работы В. В. Пенского, который относится к Басмановым с очевидным глубоким уважением.

«Читая лаконичные летописи из разрядных книг, рассказывающих об этих осенних днях, осознаешь, что перед нами разворачивается картина, ничуть не уступающая по драматизму и динамике любому историческому боевику, да хоть тому же «Царству небесному»! И в самом деле, снова перед нами город, оставшийся без защиты, куда сбежались в поисках укрытия жители окрестных деревень и городков, павший духом епископ и немногочисленные воины гарнизона неготовой к обороне крепости, благородный герой (уж в чем в чем, а в «дородстве» Басманову не откажешь!), пробивающийся сквозь несчетные сонмища супостатов в, казалось бы, обреченный город и берущий на себя его оборону, многодневная осада города беспощадными ворогами, жаждущими крови, женщин и добычи, – и, без иронии, ибо так всё и было, счастливый конец!»[147].

Добавлю занимательный факт, очень наглядно демонстрирующий некоторую несправедливость жизни. Примерно при таких же обстоятельствах в 1512 году Симеон (Семен) Калужский, один из сыновей Ивана III и Софьи Палеолог, совместными усилиями со святым юродивым Лаврентием Калужским отразил нашествие татар под предводительством Менглет-Гирея на город Калугу. Объединившись, Симеон и Лаврентий организовали калужан на защиту города. Лишь о состоянии самой Калуги и уровне военной подготовки города, летописи умалчивают. Иронично, что Симеон был своеобразным предтечей князя-беглеца А. М. Курбского. До событий, связанных с обороной города, он пытался сбежать в Литву, но неудачно. Эта успешно выигранная битва, отпустила сыну Ивана III прошлые грехи. Более того, Симеон и Лаврентий попали в число местночтимых святых. В отличие от Басмановых, которые не дождались от потомков благодарности.

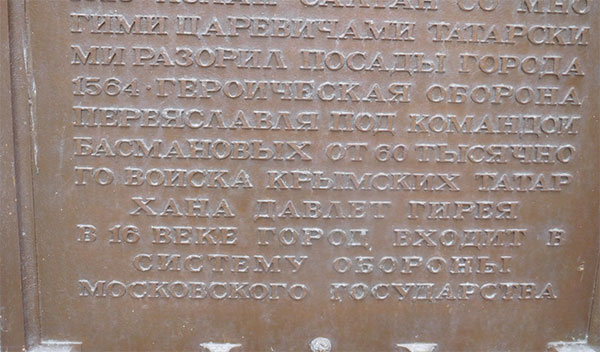

Суровая школа жизни. Это уже не Полоцкий поход, где за Фёдора всё решали старшие (по возрасту и званию). Внезапная для самих Басмановых битва была настоящим боевым крещением Фёдора и первым испытанием для юноши, превращающегося в мужчину и воина. Алексей Данилович Басманов являлся в этой битве для сына непосредственным и прямым руководителем, чьи приказы Фёдор обязан был исполнять, не мешкая и не рассуждая. Именно Алексей нёс ответственность (и отвечал бы) за все неумелые действия сына. Думать, как некоторые историки (ни разу не посетившие даже современный военный Донецк), что воевода мог позволить сыну отсиживаться где-то под лавкой, по меньшей мере глупо. И оскорбительно по отношению к памяти такого человека, как А. Д. Басманов. Удивительная неспособность проникнуть в смысл традиций и психологию других людей, хотя даже советский период в 20 веке сохранял эти самые традиции, заложенные в них смысл и энергию. «Есть такая профессия – Родину защищать», – говорит герой одного из самых знаменитых фильмов эпохи СССР «Офицеры». Речь в фильме идёт как раз о преемственности, о военной династии, о великом служении. О том, как идеалы передавались от отца к сыну и далее. Алексей Данилович жил в более ранее время. И уж точно воспитывал своего мальчика заступником, защитником, а не нахлебником. Отрадно и приятно, что в современной Рязани помнят и чтят подвиг Басмановых. Нынче в городе установлены два памятника: мемориальная доска, рассказывающая о подвиге отца и сына Басмановых. Второй – генералу и Герою Советского Союзе В. Ф. Маргелову, рязанскому уроженцу, «десантному бате», создателю ВДВ. У Василия Филипповича было пятеро сыновей, все из них пошли по стопам отца и продолжили военное дело. И это совершенно не случайно. Это прекрасный пример той самой династической «искры», которую сложно понять некоторым современным людям.

Часовня к 900 – летию Рязани с памятной табличкой, посвящённой подвигу Басмановых, г. Рязань, 2020 г.

Памятная табличка с упоминанием подвига Басмановых

Опричный период

Фёдор попал в поле зрения царя до блестящей победы под Рязанью. И даже до полоцкого похода, как мы выяснили, обнаружив ещё одно назначение, о котором обычно не вспоминают. Очевидно, что они плотно взаимодействовали во время расследования по делу Старицких. Скорее всего, к концу 1564 года, юноша уже не был для царя «тёмной лошадкой». Мудрый и опытный Иоанн, немало нахлебавшийся с детских лет, хорошо разбирался в людях. Скорее всего, он в самом начале понял, что перед ним перспективный помощник, с колоссальным внутренним потенциалом. После осени 1564 года, юный Фёдор Басманов озарил своей лучистой хитрой улыбкой тёмные пролёты царского дворца и не без оснований занял заслуженное место среди приближенных государя. Можно сколько угодно спорить о его истинной роли и о степени его влияния на Ивана. Увы, история не сохранила толковых свидетельств (возможно преувеличенного) влияния, ни чётких свидетельств его злодейств в роли государева ближника. У нас, по сути, ничего нет, кроме озлобленного шипения А. М. Курбского в адрес Басманова-младшего. Стоит ли принимать во внимание это злобное шипение? Тем более, что учёные устали развенчивать мифы Андрея Михайловича и разбираться в той путанице, которую он оставил потомкам. Когда очень хочется опуститься до сплетен, жареного и грязного, просто вспоминайте (кто на это способен) осеннюю, залитую солнцем и кровью, пахнущую пожарищем Рязань. Которую Фёдор и Алексей отстояли благодаря горячей молитве и воинской отваге. В это же время на другой границе, на другой меже, князь Курбский сжимал в руке меч, который нёс, чтобы опустить на голову кого-то из бывших соотечественников. Адекватному человеку, чтобы правильно расставить приоритеты, больше ничего и не надо. Остальное – лишнее.

Частенько Фёдору приписывают тот размах влияния, которым обладал Афанасий Вяземский. Абстрактно Генрих Штаден сообщает:

«При великом князе в опричнине, говоря коротко, были: князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Алексей Басманов и его сын Федор».

Всё, что можно выловить о роли Фёдора при царе из интернет-ресурсов – это досужие выдумки или художественный вымысел, выдаваемый за факты из «неких» источников (несуществующих). Можно лишь догадаться, что усилия отца не прошли даром. Представленный ко двору, Фёдор успешно начал двигаться к тем вершинам, которые покорил отец. Только быстрее (у каждого последующего поколения такие вещи происходят быстрее). Успех определялся ещё и тем, что Алексей Данилович всегда находился рядом. На первых порах он мог контролировать это движение, направлять, подсказывать и советовать. Скорее всего, так и делал, помогая Фёдору. Удерживаться было необходимо. Вокруг такие же сыновья таких же заслуженных и статусных отцов. Конкуренция огромная. Отцов мало (многие уже переступили возрастной рубеж), сыновей, желающих оказаться возле государева плеча, много. Фёдор не имел морального права быть посредственным или нерасторопным, быть тем, кто привык отсиживаться за печкой. Чтобы выжить среди мелких и хищных рыбёшек, нужны были острые зубки и хитрость. А ещё необходимо объективно быть лучше остальных. И Фёдор с этим прекрасно справился.

Итак, с 1564 года (может раньше) начинается подготовка проекта «опричнина». В 1565 году подписан приказ об её официальном учреждении. В год основания опричнины Фёдор получает весьма солидную и важную дворцовую должность – кравчего, заняв место казнённого князя П. И. Горенского. Думный дворянин Горенский из рода Оболенских находился на должности с 1560 года[148]. Незадолго до своей гибели был пожалован в думные дворяне, но прожил после этого недолго. Бывший кравчий был казнён, возможно, за собственного брата Юрия Горенского, сбежавшего в Литву. Согласно С. Б. Веселовскому, это случилось в самом начале опричных казней, но учёный подчёркивает, что последовательность событий неизвестна. То ли Горенский был казнён после побега брата, то ли казнь Петра спровоцировала побег Юрия. Опирается Веселовский на воспоминания А. Шлихтинга, однако подчёркивает путаницу в первоисточнике. Когда именно Фёдор получил пустующую должность – неизвестно. Очевидно, место освободилось после марта 1565 года. Временные рамки задает царский помин по Горенскому, данный в Троице-Сергиев монастырь[149].

Кравчий наблюдал за всем, что относилось к царскому столу (посуда, напитки, столовые приборы) и был наделён правом «предстояния у стола», то есть, стоял у стола, когда государь трапезничает. Непосредственно напротив самого государя для«разнимания и подавания кушания», в том числе в праздничные дни, дни особых приёмов и важных церемоний. Он следил за соблюдением «чина» церемонии царского застолья. При кравчем находился стольник для отнесения и перестановки блюд. Помимо участия в дворцовом церемониале, в круг обязанностей кравчего входил и развоз подарков (посылок) от царя. Можно сколько угодно перечислять регламентированные обязанности, можно удивиться – эка невидаль! Что же тут особенного? Почти прислуга с кухни! Такое мнение в корне будет неправильным. По сути, кравчий являлся своеобразным телохранителем – через его руки проходила царская пища. В эпоху, когда отравление было излюбленным средством борьбы с политическими соперниками и сильным методом психологического воздействия, доверить свою пищу государь мог лишь проверенному и надежному слуге. Абы кому такую должность отдать не могли, в частности по блату и знакомству «сыну хорошего папы». Кравчий сам пробовал то, что должен был отведать государь. Поэтому должность безопасной не считалась. Данный чин учрежден при великом князе Василии Иоанновиче в 1514 году. Изначально кравчий стоял ниже окольничего, затем эти два чина уравнялись. Кравчими становились вельможи, и почти всегда ближние свойственники государя, часто шурья. Первым кравчим назначили И. Ю. Сабурова (брата царицы). Потом должность получали князь Ю. М. Голицын, с 1531 по 1535 гг. князь И. И. Кубенский, с 1540 года Ю. В. Глинский (и снова брат царицы). В дальнейшем эту должность занимали исключительно молодые люди высокого статуса и особой близости к царю. Например, в сентябре 1598 года кравчим стал И. И. Годунов[150].

В Боярской думе, кравчий занимал место между боярами и окольничими.

Вместе с должностью каждый новый кравчий получал город Гороховец. Но на Фёдоре эту традицию нарушили. Гороховец по каким-то причинам отошел к брату царицы Михаилу Черкасскому. Возможно, именно поэтому, Фёдор и был назначен наместником Старицы. В качестве своеобразной компенсации.

В 1567 году Фёдор принимает участие в неудачном походе из Новгорода в Литву. По определению Д. М. Володихина, в этом литовско-ливонском походе задействовали «цвет опричной вооруженной силы». Лучшие опричники корпуса должны были выступить в поход вместе с «цветом» земской армии. Государь сам лично возглавлял армию. На поход возлагались большие надежды. Должность Фёдору снова досталась ответственная – воевода по посылкам. Такую же должность одновременно получил князь А. П. Телятевский, который в 1568 году затеет с Фёдором местнический спор. Очередная должность не для ленивых, требующая скорости, расторопности и физической выносливости. «Что-то не очень серьёзное» может подумать современный человек. Не владея терминологией, можно легко представить себе совершенно иной функционал этой должности, нежели было на самом деле. Воеводы «на посылку» командовали летучими отрядами «быстрого реагирования». Такой воевода отправлялся в разведку с целью получения сведений о передвижениях врага. Фёдор же, должен был совмещать эту должность с должностью кравчего[151]. И ему нужно было успевать всё.

Рассуждая о карьерном пути Малюты Скуратова, П. А. Садиков сравнивает незначительность будущего крупнейшего фаворита в этот промежуток времени с важностью обязанностей, возложенных на Ф. А. Басманова и А. И. Вяземского.

Поход не состоялся. В ноябре под Великами Луками был созван срочный военный совет в ходе которого был поставлен вопрос – двигаться ли дальше к литовскому рубежу, повернуть или прервать поход вовсе? Артиллерия, которая должна была следовать за царским войском, не была привезена, многие из посошных людей не явились, обнаружилось пугающее количество дезертиров и даже лошади находились в плачевном состоянии. Однако самой главной причиной являлось всё же признание Владимира Старицкого о начале нового возможного заговора.

Мифический Да(о)нков

В 1568 году в жизни Фёдора возникает довольно спорный и сомнительный эпизод, до сих пор не имеющий подтверждения. Он был послан в город Данков с приказом казнить неугодных царю воевод Владимира Курлятева и Григория Сидорова. Говоря о судьбе Басмановых, их опричной деятельности и служебных назначениях, обычно историки этого эпизода не касаются. Рассуждает о нём лишь Б.Флоря, причем как о доказанном факте. Что же с этим поручением не так? Город Донков (Данков) это даже не город, а маленькая крепость, имеющая стратегическое назначение, отстроенная в том же 1568 году в числе городов-крепостей[152], таких как Новосиль, Орёл или Епифань. Города-крепости образовали непрерывную линию укреплений, протянувшуюся от верховьев Оки на западе до Цны на востоке. Как уже было сказано, эта цепь перекрывала важнейшие пути вторжения татар в Русскую землю. Именно в Данкове несколько позже попадет в плен к татарам В. Грязной.

Курлятевы – ветвь рода Оболенских. Тех самых Оболенских, с которыми у Грозного сложились весьма сложные отношения (и мы об этом еще поговорим). Данный род зарекомендовал себя верностью великому князю Василию в феодальной войне с Д. Шемякой. Дверие «по наследству» (как случилось с Плещеевыми!) не передалось. Вероятно, тесная взаимосвязь со старицким уделом крепко-накрепко испортила Оболенским репутацию. Первым из Курлятевых пострадал князь Дмитрий Иванович «за его великие изменные дела». Князь с женой и детьми были пострижены и сосланы в Коневецкий и Челмогорский[153] монастыри. Случилось это, скорее всего из-за того, что князь оказал поддержку Старицким во время мятежа 1553 года, когда некоторые бояре не хотели присягать малолетнему сыну Иоанна.

Владимир Курлятев был племянником этого самого провинившегося Д. И. Курлятева. Григорий и Дмитрий Сидоровы происходили из рода рязанских князей и занимали ответственные военные должности в Московском государстве.

В целом ситуация логичная. Снова пострадавшие, связанные с удельным княжеством. В. А. Колобков, упоминая Данков, обращает внимание на то, что к лету 1568 года была произведена полная чистка командного состава земской армии. Казнили и за грехи давно минувших дней. Колобков называет Д. Ю. Сицкого, И. Ю. Хохолкова-Ростовского, И. Д. Дашкова, М. А. Карпова, А. И. Ярославова-Оболенского, Д. В. Ушатова, С. И. Баташева-Засекина и др. Также учёный обращает внимание на то, что убивали воевод, попавших под подозрение, ровно там, где их находил опричный отряд. Это же подчеркивает и Н. В. Белов[154]. Сидоров и Курлятев вполне могли быть убиты по приказу государя в городе Данкове. Но…Во-первых, информация о данном эпизоде отсутствует в любых документах, которые так или иначе могут считаться официальными. Источник информации всего один – произведение князя А. М. Курбского, который, как известно, правдивостью не отличался и создал множество мифов. Учеными давно доказано, что князь нарочно или случайно путал детали, смещал хронологические рамки, грешил невероятной предвзятостью по отношению к тем, кого не любил, писал свои труды специально как пропагандистский заказ. И, самое важное, на момент событий, уже несколько лет находился в другом государстве. Даже в контексте его собственного произведения эпизод выглядит весьма странно и сомнительно. Беглый воевода с хорошо развитой фантазией литератора перемещает происшествие во времени, накладывает несколько событий друг на друга, сваливает в кучу множество имен. Вот как звучит эпизод у самого А. М. Курбского:

«…погублено тогоже лета и того единаго дня, в новоставленном граде на самом Танаисе, посланными от него прелютыми кромешниками, у них же был воеввъ демонских воевода, Феодор Басманов: сам же последи зарезал рукою своею отца своего Алексея, преславного похлебника, а по ихъ языку, маньяка и губителя своего и святорусской земли… тогда же и того дня онъ убилъ… славного въ добротъ… Владимира Курлятева; и тогда же онъ вкупъ заклалъ съ нимъ Григория Степанова сына Сидорова…».[155]

Плотность текста невероятная, почти фантастическая. В один эпизод Курбский заталкивает не только историю про воевод, но и мифическое отцеубийство, которого не могло случиться на Танаисе по определению, а также истории о судьбах других людей. Если такой источник как произведения Курбского мы просто можем не воспринимать серьёзно (как и надо воспринимать любые авторские сказочки), то гораздо больше вопросов вызывает такой документ, как Синодик опальных. Тоже спорный (почему, мы разберем дальше), однако более весомый. При внимательном изучении документа можно внезапно обнаружить, что воеводы Курлятев и Сидоров погибли очень далеко от Данкова в населённом пункте под названием Матвеищево (Юрьев-Польский) по делу боярина И. П. Федорова-Челяднина. Борис Флоря, который включает эпизод умерщвления Фёдором воевод в служебную биографию юноши, данный момент оставляет без объяснений.

Стоит затронуть и житейский аспект. Безусловно, к 1568 году (и даже ранее) Фёдор уже не первый день трудится в опричнине, не первый день находится при государе. Однако, не смотря на опыт в «делах государевых» (в том числе и карательных), участие молодого Фёдора в убийстве двух матерых воевод представляется весьма сомнительным. Даже распоряжаясь «именем государя» и имея в подчинении небольшой опричный отряд, Басманов мог натолкнуться на жестокое сопротивление. Немолодые, опытные, ко всему готовые воеводы (к тому же на отдалённой периферии) могли попробовать побороться за свою жизнь. Более того, "зачищать" воевод в маленьком городке-крепости, который только-только был отстроен и буквально еще вчера сюда посылались воеводы, которые должны были прикрывать строителей Данкова от татар… Странное место для зачистки, скажем прямо.

Не говорит об участии в этой истории Фёдора и В. А. Колобков, подробно разбирающий казни земских воевод данного периода. Зато Колобков рассказывает о другом опричном задании, данном Фёдору и Михаилу Черкасскому. По мнению учёного, ими был арестован воевода А. И. Шеин – Морозов по особым инструкциям, полученным из Александровской слободы. К сожалению, учёный не называет источник, из которого взята данная информация[156].

Весной 1568 года Фёдора ожидало крупное служебное назначение. Он получает пост первого воеводы передового полка в составе трёхполковой опричной рати, развернутой против литовцев в Вязьме[157]. К сожалению, про это назначение Фёдора мало что известно. В. А. Колобков обращает внимание на тот факт, что другой талантливый военный Д. И.Хворостинин назначен лишь вторым воеводой. Его опыт явно должен превосходить опыт Фёдора, который находился «в поле» не столь часто. В. А. Колобков[158] делает вывод, что именно Фёдор обладал организационными способностями высокого класса, что позволило ему начать так рано (и без серьёзного опыта), выдвигаться в сторону руководящих должностей. Согласно данному назначению, все распоряжения государя направлялись в первую очередь опричным воеводам:

«А писать государевы грамоты ко князю Михаилу Темрюковичу да Фёдору Олексеевичу Басманову и всем воеводам»[159].

Калуга

Осень и зима 1567 – 1568 г. ознаменовалась постоянными столкновениями между русскими и литвинами на северо-западной границе, но, одновременно с этим правительство старалось усилить оборону южной границы и Астрахани. Стремясь вбить клин в отношения России и Ирана, а также блокировать важнейшую торговую артерию на востоке России – Волгу, в 1569 г. турецкое правительство задумывает большой поход на Астрахань. 31 мая 1569 года главнокомандующий войском Касим-паша начал движение к Астрахани через Азов. Опасаясь опустошительных турецко-татарских вторжений (вероятность которых стремительно возрастала, угроза не была пустой), московское правительство ежегодно расставляло крупные военные силы в приокских городах. Но в данном случае, вести о грядущем походе турок заставили Грозного усилить оборону на юго-востоке.

Весной 1569 г. в Астрахань был отправлен окольничий Д. Ф. Карпов, а на переволоку «для турских людей приходу» – боярин П. С. Серебряный. В Нижний Новгород – боярин П. В. Морозов и многострадальный князь Владимир Андреевич Старицкий, для которого это назначение станет последним. Основные земские войска расположились в Коломне и Рязани, а в Калуге и Ржеве – опричные, прикрывающие западный фланг береговой позиции. И до этого в Калуге постоянно действовала «береговая охрана»[160], но теперь её максимально усилили.

Именно в таких условиях максимальной напряжённости (параллельно разворачивались события «новгородской измены») Фёдор Басманов получает высокое и крайне важное военное назначение. Его ставят первым воеводой большого полка, что подбрасывает молодого мужчину на самую верхушку опричной иерархии. Можно лишь догадываться, какую радость чувствовал, получая в Разрядном приказе бумагу с этим назначением, сын воеводы. В тот момент не юноша – молодой мужчина, полный сил и мечтающий о своих битвах. И особенно печально из нашего далёка знать, что это назначение было последним…

Первый этап формирования опричных войск заканчивается, по мнению В. Б. Кобрина, примерно к 1567 году. Согласно разрядам, военных операций опричного корпуса насчитывается всего около восьми-девяти. Корпус делился на полки и крайне редко концентрировался для больших походов. Чаще опричные были разбросаны и выполняли свои задания. Несмотря на редкие выходы опричной армии, В. А. Колобков подчеркивает, что опричные выходили в самые сложные моменты и самых опасных ситуациях и на самых опасных участках. Одним из таких направлений было Калужско-Болховское направление[161]. Пятиполковая опричная армия сосредоточилась под Калугой поздней весной – летом 1569 года. На береговой службе оказались одновременно земские войска во главе с князем И. Д. Бельским и опричные во главе с Фёдором Басмановым. Его родственник З. И. Очин-Плещеев получил назначение первым воеводой передового полка. Князь А. П.Телятевский возглавил полк правой руки, сторожевой полк – князь Д. И. Хворостинин, полк левой руки – князь И. П. Охлябин.