Полная версия:

Психология альпинизма

Кавказ. Зимнее восхождение на Ушбу. Рассказывает В. Шатаев [56]:

«Мороз -300 С. Траверс Ушбы. 11 часов ночи. Но я, страхуя партнёра, не чувствую мороза даже в бездействии. Напротив, то и дело бросает в жар – психическая энергия срабатывает не хуже механической…»

Таковы эмоции страхующего.

Можно ли смоделировать такие ситуации в предпоходный период? Можно и должно! Зимние тренировки на закрытом и открытом скалодромах, восхождения в связках в Крыму или на других скалах зимой во многом помогают сделать каждого из партнёров в связке более надёжным, у каждого появляется уверенность в своих силах, прецедент прохождения сложных участков, появляется умение и опыт в управлении собственными эмоциями.

3.5.Психология альпинистов в экстремальной ситуации

Предусмотренная опасность —

уже наполовину не опасность.

М. Галлай

Никогда человек не соображает так быстро, ясно, решительно, как в минуту опасности.

Фаны. Мы спускаемся с вершины Малая Ганза (5030 м). Скалы, по которым мы спускались, перешли в мелкую осыпь, а дальше – крутой, покрытый снегом ледник.

Я подхожу к огромному, как дом, камню, как-то неуютно стоящему на нашем пути. Что-то в нём интуитивно мне не понравилось. «Камень может „пойти“», – подумал я.

– Ира! Не трогай этот камень, – прошу я свою партнёршу по связке, спускающейся первой. Потом оборачиваюсь к идущей за мной связке и кричу:

– Камень «живой»! Не трогать!

Мы пошли дальше, стараясь обойти опасный «кубик» ниже по склону. Ира уже на снегу. Вдруг сзади слышу крик:

– Камень! Камень!

Я быстро обернулся: прямо на меня четырьмя метрами выше медленно надвигалась не понравившаяся мне громадина. В немыслимом прыжке я лечу вперёд на снег и кричу Ире:

– Держи!

Пролетев 4 метра по воздуху, я падаю рядом с Ирой и всаживаю ледоруб в снег… За спиной прошелестел камень- дом и, набирая скорость, с грохотом покатил вниз. До сих пор не могу понять, как я с тяжёлым рюкзаком и в громоздкой альпинистской амуниции смог прыгнуть эти 4 метра. Наверное, внезапный стресс стал источником взрывной энергии. И ещё – немного счастья.

Мы уже говорили о стрессовой ситуации, в частности, подчеркнули, что характер альпиниста лучше всего раскрывается в период стресса. В альпинизме стресс – это состояние психической напряжённости, вызванное опасностями или другими причинами. Стресс проявляется в горах как необходимая и полезная реакция организма на резкое увеличение внешней нагрузки или опасности. В результате стресса происходит ряд физиологических сдвигов, повышающих энергетические возможности альпиниста.

С нарастанием стресса продуктивность поведения человека повышается до определённого критического уровня, выше которого нарушается механизм врождённой саморегуляции человека, вплоть до её срыва.

Отметим отрицательно действующие факторы в альпинизме, так называемые ситуативные стрессоры:

– Условия работы (сложность, продолжительность, интенсивность, резкое изменение условий из-за непогоды, землетрясения или при внезапной нетрудоспособности одной из связок и др.).

– Длительные экстремальные ситуации (спасательные работы, выполняемые силами группы на крутых скалах, в ледопаде и др.).

– Давление фактора времени (лавиноопасный склон, камнеопасный кулуар и др.).

– Изолированность друг от друга, недостаточные контакты участников связки, связок между собой.

– Монотонная работа (на высоте, на глубоком снегу и др.).

– Недостаточная двигательная активность (на стенных маршрутах, на вынужденных бивуаках из-за непогоды и др.).

– Различные внешние воздействия (удары молнии, ураганный ветер и др.).

– Изменение стереотипной системы действий (переход от глубокого снега ко льду при подъёме или спуске).

Освоение этих стрессоров осуществляется в процессе обучения или подготовки ещё до выезда в горы.

Перечисленные стрессоры, а чаще их сочетание, порождают экстремальные ситуации. Укажем два крайних характерных типа экстремальных ситуаций:

– Необходимость интенсивной работы при жёстком ограничении во времени вынуждают предельно напрягать силы и мобилизовать внутренние резервы, что способствует возникновению стресса. В результате роста требований возрастает конфликт между ними и возможностями человека. Пример – авария в трудных погодных условиях.

– Недостаток информации, контактов между альпинистами. Конфликт возникает из-за снижения возможностей человека при выполнении поставленных задач, альпинист не реализует своего потенциала и своих запросов.

Эти конфликты могут порождаться и психологическими стрессорами:

– Неопределённость роли; т. е. альпинисту неизвестен круг его обязанностей.

– Недооценка возможностей участника инструктором.

– Перегрузка участника группы, когда задача слишком сложна для него или задач слишком много.

– Недостаточность ресурсов или данных группы (или отдельного участника) для их использования (нет или не хватает снаряжения, незнаком технический приём и др.).

– Небезопасность продолжения работы (спасательные работы на лавиноопасном или камнеопасном склоне).

– Неучастие в работе; нет возможности для самопроявления, выражения своего мнения.

В любых спасательных работах без должного порядка возникновение этих стрессоров неизбежно.

3.6. Аутотренинг для алипиниста

Скрытые резервы выявляются экспериментально.

В. ЛевиОдной из главных составляющих психологической подготовки перед выездом в горы является выработка умения управлять своим состоянием путём самовнушения. Самовнушение хорошо действует, когда вопрос стоит «или – или», когда чаша весов колеблется. Самовнушение должно успеть внедриться в подсознание, мобилизовать резервы, развить цепную реакцию. Организм наш должен привыкнуть работать через наши мысленные приказы путём самовнушения, через аутогенную тренировку (АТ). Что такое АТ? Психолог В. Леви определяет АТ так [28, 29]:

«АТ – сознательное управление бессознательным. Tрезвый самоанализ, чёткая постановка внутренней задачи – условие успеха».

Автор хочет сделать АТ всеобщей физической культурой. Спортсмены часто применяют АТ перед соревнованиями под названием «психорегулирующей тренировки».

АТ путём самовнушения родилась не на пустом месте, она имеет глубокую историю. Древние целители Востока широко пользовались приёмами АТ при лечении людей [11]. В этом лечении главное – внушение и самовнушение, активизация и мобилизация внутренних сил самого человека на подавление недуга. «Иначе не помогут ни трава, ни порошки, ни вода, ни диета, ни йога…» [28].

Существуют лечебные молитвы. «Молитва – это божественный стих, вызывающий определённые виды энергии из Космоса…» [4].

Кавказ. Мы спустились с вершины Адай-Хох на перевал Сказский. Нас 14 человек. Основная сложность перевала – ледово-снежный спуск с большим зигзагообразным бергшрундом. По перилам все участники спускаются ниже трещины. Затем я спускаюсь последним с нижней страховкой. таков план. За суетой приказаний я не успеваю одеться. Стою в мокрой от дождя рубашке. Пошёл снег с обязательным на перевале ветром. Прошу всех одеться, а сам не могу – руки заняты страховкой. Я мёрзну не на шутку. Зубы выбивают барабанную дробь, а вниз идёт только третий участник! Снег то прекращается, то снова бьёт картечью по моей спине. Что-то нужно придумать, а то заработаю воспаление лёгких! Вспоминаю про аутотренинг. Мысленно убеждаю себя: «Мне тепло, я не чувствую снега и ветра», «Мне хорошо, мне совершенно тепло!», «Моим мокрым ногам тепло!», «Мои руки налились теплом!», «Моя мокрая спина чувствует тепло!»… Ещё не спустились 3 человека… Снова продолжаю свою спасительную молитву: «Мне жарко! Я сгораю от жары!». С удивлением обнаруживаю, что мне в самом деле стало не так холодно. На спуске идёт последний участник. Надеваю рюкзак, пристёгиваю к себе верёвку и медленно начинаю спуск, страхуясь ледорубом.

АТ – рабочий инструмент, позволяющий добиться внутренней гармонии нашего организма, снимающий боль, болезни, усталость. Самовнушение – не что-то сверхобычное, а постоянно действующий и потому почти незаметный механизм психики. Внушение извне действует только тогда, когда переходит в самовнушение. Самовнушение выявляет скрытые в нас резервы, но выявляется это только экспериментально, поэтому каждому альпинисту нужно испытать эффективность АТ, поверить в АТ, прежде чем пользоваться им в горах. Управление психикой требует иного подхода, нежели наращивание бицепсов. Этому нужно учиться, набираться опыта.

Основа АТ – освобождение мускулов от напряжения. Умение в нужный момент освободить мышцы, расслабиться – навык огромной ценности. Состояние мышц – это и психическое состояние: все мышцы имеют свои мозговые представительства, получающие сведения и отдающие распоряжения.

Чего человек подсознательно ожидает, то и получает, и происходит это быстрее мысли!

Укажем основные достоинства АТ, приведённые в книге Н. Н. Петрова [43]:

– АТ может снять физическое и психическое напряжение.

– АТ позволяет быстро отдохнуть. Восстановление сил идёт быстрее, чем во время сна.

– АТ может регулировать кровообращение, частоту пульса, дыхание, кровоснабжение мозга.

– АТ позволяет бороться с болью и снимать боль.

– АТ позволяет активизировать внимание, память, способность к физическим усилиям.

– АТ активизирует интуицию.

– АТ побеждает вредные привычки.

– АТ позволяет познать себя.

Есть определённые условия для создания аутогенного состояния.

– Нужно выбрать тихое место с комфортными условиями.

– Нужно расслабиться в удобной позе (поза «кучера» или лёжа). Закрыть глаза. Вдох и выдох спокойные, через нос.

– Нужно пассивно концентрировать внимание на спокойствии, отключиться от окружающего мира. Только пассивная концентрация даёт физиологический успех.

Расслабление мышц даёт ощущение тяжести тела, тепла в конечностях, концентрации тепла в области солнечного сплетения, оно уменьшает частоту пульса, успокаивает дыхание.

Занятия АТ станут желанными, особенно когда вы почувствуете, что накапливается усталость.

3.7. Статистика для размышления

На двух взошедших на Эверест приходится один погибший.

Соотношение страшное даже для войны…

Ю. РостВ конституции каждой страны сказано о праве её граждан на свободу передвижения. Значит, никто не имеет права запрещать людям ходить в горы. Молодые люди, которых привлекают по тем или иным причинам горы, часто не хотят изучать теорию альпинизма – дескать, это скучно, лучше лазить, а там как получится! Но это всё равно что посадить за руль автомобиля необученного водителя и заставить его проехать по улицам города с оживлённым движением!

Конечно, нужна очень сильная мотивация для изучения теории альпинизма. такой мотивацией может быть анализ статистики несчастных случаев в разных горных районах Земли, в первую очередь в горных регионах, наиболее часто посещаемых альпинистами.

Так, например, популярная среди альпинистов всех стран вершина Маттерхорн (4478 м) имеет «на своём счету» свыше 500 человеческих жизней, а высшая точка Западной Европы, не менее популярная вершина Монблан (4807 м) отняла свыше 1000 жизней альпинистов всех возрастов. Более 245 человек погибло на пути к пику Кука (3764 м) – высшей точке Новой Зеландии. Грозную статистику имеет и высотный полюс мира – Эверест (8848 м), где погибает каждый второй восходитель. Вторая по высоте вершина мира К-2 (8611 м) тоже имеет дурную славу: каждый третий альпинист остался на горе навсегда. Недаром Р. Месснер после восхождения на К-2 в 1979 г заявил, что «Эверест-78 был прогулкой по сравнению с К-2» и что на К-2 он почувствовал предел своих возможностей.

Для того чтобы понять характер и причины несчастных случаев (НС – индекс, обозначающий несчастный случай, когда гибнет один альпинист), мы приведём статистику за 10 лет (1969—1978) в СССР [9].

84% всех НС приходится на июль-август. Зависимость НС от времени дня имеет два явно выраженных пика: 8—11 и 16—20 часов.

Причины первого пика:

– повышенная интенсивность работы;

– снижение прочности льда и снега;

– бóльшая вероятность камнепадов;

– физическая и психологическая несобранность альпинистов.

Причины второго пика:

– физическая усталость после 10—12 часов работы;

– притупление внимания;

– наступающая темнота.

Перечислим причины НС в процентах к общему числу НС.

– Нарушение страховки и самостраховки – 22%.

– Ошибки в технике – 18%.

– Ошибки в тактике – 18%.

– Грубые нарушения правил горовосхождений 8—12%.

– Нарушение учебного процесса – 8—11%.

– Плохое знание маршрута – 3—5%.

– Неумение учитывать стихийные бедствия в горах – 12%.

– НС из-за болезней, переутомления или охлаждения – 5%.

Из приведённого перечня видно, что ошибки в страховке занимают первое место среди причин НС в горах.

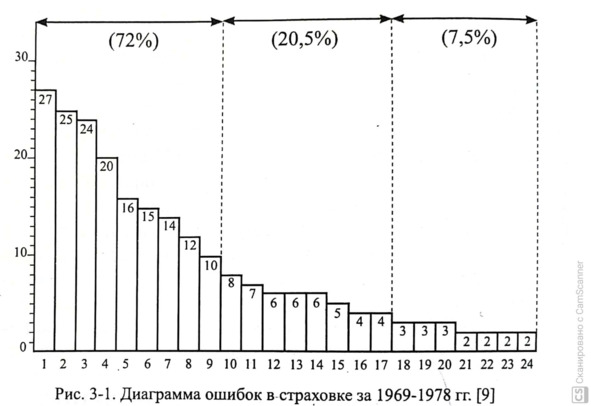

На рис. 3—1 приведена диаграмма ошибок в страховке за 10 лет [9]. Цифры по вертикали показывают число ошибок, а порядковые номера по горизонтали – приёмы, при которых ошибки происходят:

1.одновременное движение связки по опасному ледово- снежному склону;

2. выход первого более 5 м вверх от точки страховки;

3. поражение второго в связке от камней первого или при его падении;

4. отстёгивание от страховочной верёвки;

5. страховка на льду ледорубом, без крючьев;

6. второй в связке без самостраховки;

7. одновременное движение по крутым скалам;

8. партнёры по связке без зрительного контакта;

9. страховка 4—8 человек через один крюк;

10. ненадёжная страховка вторым на снегу;

11. выбор первым ненадёжного выступа;

12. второй идёт раньше, чем первый организует страховку;

13. на перилах без самостраховки;

14. первый без самостраховки;

15. страховка вторым без протравливания верёвки;

16. страховка по одну сторону снежного гребня;

17. «плохой» крюк или «жёсткая» страховка;

18. символическая забивка скальных крючьев;

19. связка с одним ледорубом по льду;

20 хождение без связок по закрытому леднику;

21 страховка на одинарном репшнуре;

22. зависание на схватывающем узле;

23 отсутствие беседки;

24. неумение самостоятельно задержаться на снегу.

Наибольшее число НС наблюдается на ледово-снежных склонах из-за психологически не подготовленного представления о технике на подобных участках.

Группа поднимается по крутому снежному кулуару без кошек по хорошим снежным ступеням. В верхней части снег переходит в лёд. Надевать кошки неудобно, а близкие, казалось бы, скалы уже совсем «рядом» (4—5 м). В следующий момент происходит проскальзывание первого, который не может задержаться на льду. В результате – срыв второго и падение обоих.

Всегда нужно надеяться на лучшее, на успех, но нужно быть готовым к худшему! Удача редко награждает того, кто недостоин её. Говорят, что удача встречается на перекрёстке подготовки и возможности. Если это так, то любой может искать удачу, будучи подготовленным и помещая себя в ситуации, где есть возможность. Без серьёзной работы не бывает чудес.

4. Психология – главная интрига в альпинизме

Управлять собой трудно тогда, когда это особенно нужно.

В. Леви11 месяцев в году большинство из нас живёт в городе под надёжной крышей. Под рукой телефон, телевизор, радио, работа (часто сидячая!), интересная книга, свежая газета. Если болит голова, пошёл к врачу, принял таблетку. Если холодно – включил отопление. Если жарко – включил кондиционер или вентилятор. «Жизнь в городе – это огромный театр абсурда, где каждый живёт, руководствуясь выдуманными ценностями, играя чужую, не свойственную ему роль. И так заигрывается, что теряет себя, свою неповторимую индивидуальность… Раз человек не реализован как Личность…, значит, во многом его мировоззрение ошибочно» [42].

Но в один прекрасный день, когда вам невмоготу (болячки, седина, морщины), вы на один месяц вдруг приходите в Горы, открываете дверь в другое измерение и уходите в тот мир, где время течёт вспять… За короткий период вы начинаете обновляться, потому что там действует закон компенсации! За 2 недели пребывания в высокогорье у вас полностью обновляется кровь. В горах нужно жить иначе, чем в городе. Иначе есть, иначе спать, ходить иначе, смотреть иначе, одеваться иначе. Здесь нужно дышать иначе, думать иначе и иначе принимать решения. Потому что в Горах люди всё ещё только гости. В горах наши обычные 5 чувств обостряются до предела и возрождается шестое – забытая нами интуиция…

В горах легко и полезно развивать у себя интерес к людям. Много нового узнаёшь о партнёре по связке, о людях из группы, о соседях по лагерю, о встречных на тропе… Интерес всегда выигрышен, это мост между эгоизмом и альтруизмом. «Интерес не предполагает любви, но любовь предполагает интерес». [28]

Альпы. 13 часов. Мы с Лёней и Сашей спускаемся с вершины Юнгфрау. Нам навстречу поднимаются ещё две группы. Не поздно ли? По закону альпинизма, мы уступаем им снежную тропу на узком гребне, страхуясь ледорубами. Слышим в ответ:

– Бонжур!

– Мерси!

– Хеллоу!

– Сенк ю!

Мы улыбаемся друг другу и расходимся в разные стороны.

Психология людей в горах – один из главных источников Интриги в альпинизме…

4.1.«Правила игры»

В горах мы обязаны соблюдать «правила игры», правила человеческих взаимоотношений. При этом в критических ситуациях иногда быстрее и естественнее, чем в повседневной жизни, обнаруживаются наши слабости и недостатки.

T. ХуберЕсть много «правил» на свете, которые мы вольно или невольно соблюдаем. Есть правила уличного движения, которые горожане привыкли соблюдать с детства. Во флоте есть правила совместного плавания. В авиации есть правила группового полёта. Есть правила технической эксплуатации атомных электростанций и т. д. «Правила игры» в горах – это совершенно особые правила, непохожие на другие. Их главная отличительная черта – добровольность. Человек ещё до приезда в горы знает, что там, в горах, он обязан вести себя иначе, чем в городе, – так, как этого требуют «правила игры». Почему? Потому что этого требует самый надёжный критерий истины – практика альпинизма!

Мы выше уже говорили о статистике несчастных случаев в горах. так вот, «правила игры» в горах написаны кровью. Неудача в горах может быть случайной, удача же – настоящая, большая удача – случайной быть не может. Везение в горах нужно делать! А. В. Суворов говорил: «Сегодня – везение. Завтра – везение. Помилуй бог, когда-нибудь надобно и умение!»

«Правила игры» в горах – это, чаще всего, неписаные правила благородных людей. Приоритет здесь – безопасность. Дилетанты часто говорят об альпинистах: «смелый», «храбрый». Среди альпинистов в ходу совсем другие оценки: «он лазит грамотно, профессионально», и, как высший комплимент, – «надёжный». Сегодня как никогда ясно: безопасность в горах и профессиональное отношение к альпинизму стоят рядом!

И ещё – безопасность неразрывно связана с дисциплиной. «Свобода» – любимая идея многих, особенно молодых, альпинистов – антипод «правилам игры». И прав Г. Хубер: «только внутренняя дисциплина формирует самоограничения в понятии свободы» [55]. Проблемы дисциплины в горах особенно важны – слишком высокой может быть цена нарушений. «Демократия – не анархия. Если пустить на самотёк альпинистские мероприятия, начнём таскать трупы» [5]. Известный мастер альпинизма М. Ануфриков часто говорил: «Дисциплина нужна всегда и везде. Если в ней сомневаться и соблюдать дисциплину на выбор, то практически это значит вообще отвергнуть её как метод коллективной деятельности людей… Дисциплина – такое понятие, что, усомнившись частично, развалишь полностью…».

Как понимать провозглашённую Р. Месснером «приверженность традициям альпинизма»? Как-то у него спросили [38]:

– Вы, вероятно, зарабатываете на Эвересте кучу денег?

– Если бы это интересовало меня, когда я шёл на Эверест, то наверняка бы погиб, – ответил он.

Красивую, сложную вершину, опасную стену не может человек преодолевать ради выгоды, не потерпят его горы. Альтруизм – не последнее в «правилах игры» в горах обстоятельство!

Принцип постепенности при восхождении неоднократно доказывал свою правоту в практике альпинизма. Правильно поступает тот, кто проходит чисто и грамотно, например, маршрут 3-й категории трудности, и лишь в том случае, если он чувствует себя готовым, стремится к более трудным восхождениям.

Среди альпинистских традиций честность, искренность играют немаловажную роль. Говорит Ю. Кошеленко [23]:

«Это, прежде всего, насколько ты честен перед собой, честен с горой и с партнёрами. Горы вообще любят честность. Их кристально чистая прозрачная природа – как совесть. Для меня в горах её присутствие чувствуется гораздо сильнее, чем в городских условиях. В горах следовать своим принципам иногда бывает гораздо труднее, потому что цена этому может быть очень высока».

Самоотверженность в экстремальной ситуации, рыцарство по отношению к женщине, больному всегда были в традициях альпинизма. Тем более поражают отступления от этих правил. Альпинист и психолог Эрик Монастерио рассказывает о трагических событиях на Эвересте в 2006 г., когда более 40 альпинистов с кислородом, аптечкой и рацией прошли мимо альпиниста из Англии Дэвида Шарпа, который обращался к ним за помощью. Покорение вершины оказалось для амбициозных альпинистов важнее человеческой жизни. Иначе поступил Алексей Никифоров на вершине К2 (8611 м). На спуске ночью он случайно наткнулся на Шанталь Модюи из Франции, которая решила пересидеть ночь в снежной нише. От холода и физического истощения она уже была в полузабытьи, и Алексею стоило немалых усилий привести Шанталь в сознание. Он сам, будучи на пределе сил, всю ночь боролся за жизнь женщины, тормошил её, заставлял идти вниз. только в 8 часов утра они спустились к палатке верхнего лагеря [18].

Принцип единоначалия в горах уже обсуждался выше как неотъемлемая часть альпинизма. «Командовать и советовать могут в горах только профессионалы, при этом втянутые в ситуацию» [56].

Вера в успех, оптимизм – залог безопасности. Ни при каких обстоятельствах не говорить себе: «Всё, конец!», даже когда шансов не осталось…

Важное место в альпинизме занимает юмор. Юмор – бо- жественный дар делать из больших проблем маленькие, которые потом можно легче решить, помогает держать свой страх в узде. Рассказывает У. Нойс [59]:

«В высотных лагерях редко можно было слышать дискуссии о судьбе Вселенной… Характерным было изобилие весёлых анекдотов… И неизменно на протяжении всей экспедиции царствовал смех».

4.2. Альпинизм – всегда риск?

Альпинизм не риск, альпинизм

– искусство с помощью опыта, техники и тактики устранять всякий риск.

А. КузнецовАнализируя нарушения альпинистских правил, когда при этом альпинист подвергает себя и партнёров повышенной опасности, нужно раскрыть мотивы такого поведения.

– Мотив выгоды. Он заключается в желании победить в соревнованиях, выполнить требования для получения спортивных званий.

– Мотив удобства. Он проявляется в выборе более «лёгкого» пути, где нужны меньшие энергетические затраты и психические напряжения. Например – отказ от «ненужной» страховки!

– Мотив удовольствия от процесса восхождения на престижную вершину.

– Мотив «нивелирования». Он проявляется в том, чтобы в группе быть не хуже других. При этом человек не ждёт ни наград, ни наказаний, но, если в группе пренебрегают теми или иными требованиями безопасности, то он поступает «как все».

– Мотив ответственности, долга, когда успех товарищей и их безопасность превалируют над личными мотивами выгоды. Пример – отказ от восхождения на вершину связок Ильинский – Чепчев и Шопин – Чёрный на Эвересте в 1982 г.

Если альпинист недостаточно чётко представляет себе опасности, характерные для данного восхождения, то мотивация к использованию в нужной мере приёмов страховки, самостраховки, правильной тактики будет невысока.

На силу мотивации безопасности оказывает влияние и навык. Вырабатывая навыки обеспечения безопасности, альпинист усиливает мотивацию, а сильный мотив, в свою очередь, способствует становлению этого навыка!

Фаны. Группа из 9 человек спускается с вершины Чап-дара. Тактика спуска из-за обилия падающих камней выбрана такая: спуск по сдвоенной верёвке, в конце которой вся группа собирается под защиту очередного скального карниза и т. д.