Полная версия:

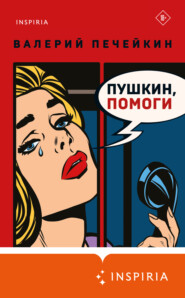

Пушкин, помоги!

Одна из лучших работ на эту тему «Идеальный роман» Макса Фрая. Книга, в которой собраны финалы других воображаемых книг. Там есть всё от исландской саги до гусарского анекдота, от исторического романа до женского. И последний, конечно, наиболее прекрасен и показателен. Таков, например, финал выдуманного романа «Грехи любви»: «И он припал к её нежным, ещё вздрагивающим от недавнего плача, губам».

Из одной этой фразы встаёт текст всего романа, прелесть которого в том, что он никогда не был написан. Но который весь живёт в одной финальной фразе.

Суп творчества

Я не люблю Анну Ахматову. Ну вот совсем не люблю. В школе многие читали и, может быть, даже учили её стихотворение: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Это стихотворение вызывает у меня противоречивые чувства. Ведь оно мне нравится, в отличие от автора.

Смотрите, что говорит нам Анна Андреевна: произведения искусства возникают из всякой ерунды, «как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда». Какой вывод я делаю из этого? Не стоит стесняться этого «сора», если уж именно он является питательной средой для творчества. Проще говоря, если известно, что гений чихал, то давайте так и говорить: гений чихал. Может быть, именно в результате чиха в его голове возник электрический импульс, ставший поводом для шедевра! Если он создал своё лучшее произведение, страдая животом, то что тут такого. Давайте этого хотя бы не отрицать.

Такое вот хорошее стихотворение написала Ахматова. Но при этом сама тщательно скрывала «сор», из которого росли её произведения. Что ж, автор вправе так поступать. Но помогать ему в этом мы не будем.

Больше личной жизни цензурируется только одна вещь – процесс творчества. Если личное – это контакт гения с земным, то творчество – его взлёт к небесам. Находясь там, гений не мог ковыряться в носу. Весь подобный «сор» тщательно выметается веником энциклопедии.

А зря! Внимательное изучение творческого процесса иллюстрирует библейскую истину «дух дышит, где хочет». Как только не является вдохновение! Источники сообщают, что Йозефу Гайдну для творческого акта нужно было любоваться своим алмазным кольцом, а вот Шиллеру почему-то требовались… гнилые яблоки. И если Гайдна мы ещё готовы понять, то Шиллера – уже сложнее. Кроме того, это наиболее деликатный пример того, чем мог вдохновляться гений…

Одно можно сказать точно – творчество вещь предельно индивидуальная. Оно лежит вне логики, вне морали, вне красоты и порядка. Если вы когда-нибудь бывали в мастерской художника, то могли видеть, какой там всегда бардак.

В своё время в письме художника Василия Ситникова я прочёл фразу, которая меня сильно удивила. Художник писал брату, что живёт «как свинья, как Микеланджело». Это сочетание показалось мне невозможным. Как так? Где свинья, а где – сам! – Микеланджело.

Но чем дольше я читал о творческом процессе великих людей, тем быстрее созревала во мне одна мысль. Часто автор сочиняет не за столом, а по пути к столу. Не в «тишине кабинета», а за шумным обедом. Так, рассказывают, однажды к композитору Шостаковичу в столовой Дома творчества подсел поклонник и стал расспрашивать, как он сочиняет свои симфонии. Шостакович в это время ел суп. Отложив ложку, он невозмутимо произнёс: «Сейчас я доем суп и расскажу вам, как пишу свои великие симфонии».

Но я не сомневаюсь, что именно в этот момент он и сочинял свою новую великую симфонию.

Станиславский, Брехт и ваша тётя

Когда я был ребёнком, то смотрел однажды с родителями фильм. Кажется, «Москва слезам не верит». И вдруг у меня возник вопрос: а кто тот человек, который следит за героями – тётями и дядями? Родители не сразу поняли, о чем я спрашиваю – разве за персонажами кто-то следит? Я пояснил: если фильм существует, то кто-то ведь снял все эти сцены на камеру, а значит, он всё время был рядом – в комнате, на улице, на заводе. И они – герои – этого человека ни разу не заметили, ни разу не обернулись, не сказали ему: «Эй, кто ты такой? И что тут делаешь?»

Тем вечером я узнал, что есть кино документальное, а есть художественное. В документальном герои знают, что рядом всё время есть оператор. А в художественном кино все сцены – выдумка, а герои – это артисты, которые учат текст. Потом они приходят на съёмочную площадку в виде ненастоящей квартиры и разыгрывают там сцены.

Так я наконец понял, почему персонажи не видят оператора. Но почему оператор видит их именно так? «С чьей точки зрения снят фильм?» Тут родители уже ничем не могли мне помочь.

Прошли годы, и мне помог немецкий драматург Бертольт Брехт. Ответ на мой вопрос был в его историческом споре с системой Станиславского. Заметьте, что в большинстве фильмов герои никогда не смотрят в камеру. Так достигается естественность проживания ими сцены, за которой зритель словно подглядывает. Поэтому в фильме актёры не замечают оператора, отделённые от него и зрителей «четвёртой стеной».

И сегодня большинство фильмов снято «по Станиславскому», а вот спектакли, в основном, ставятся «по Брехту». Ведь в театре актёры довольно часто замечают зрителей, заигрывают с ними, иногда даже спускаются в зал, где целуют дам и хлопают по плечу мужчин.

Брехт не считал себя вправе оставлять зрителей за «стеной». Ведь оставленные без надзора они как дети могут наделать глупостей. Если по Станиславскому актёр должен всегда «оправдывать» своего героя, то по Брехту – ни в коем случае. Зритель при помощи театра должен понять, кто из геров плохой, а кто хороший и что это всё вообще значит. Сама постановка – это и есть точка зрения автора на проблему.

Если снимать фильм по Брехту, то в нём героями будут не только персонажи, но и режиссёр, оператор, композитор. Как, например, в сериале «Молодой папа», где персонажи иногда смотрят в камеру, а камера – смотрит на них. Взгляд камеры в этом случае – это взгляд высшей силы, с которой ведёт диалог главный герой. А высшая сила у Брехта – это автор.

Кто же наблюдает за героями в фильмах по Станиславскому? Это сочувствующий взгляд «доброго зрителя». Я называю его взглядом тётушки, поэтому камера всегда на уровне роста человека. Не полезет же тётушка под потолок! Её взгляд любопытный и сочувствующий. Это взгляд человека на человека. Как и завещал Константин Сергеевич Станиславский.

Колонка в виде завитка плюща

Вы когда-нибудь задумывались, где вы живёте? Речь не о стране или городе. Речь об эпохе.

Был модерн, потом постмодерн, а сейчас вроде метамодерн. Но в какую бы эпоху ни жил человек, он всегда хочет жить в другой – той, которая была.

Такой эпохой для нас является барокко. Потому что тогда «всё было красиво».

Я всегда смотрю, как ту или иную «высокую» тему воспринимает современность на примере рекламы. Для чего же могло потребоваться современной культуре барокко?

Однажды я увидел в Интернете объявление о… продаже квартиры в городе Сочи. «3-комнатная квартира в стиле барокко» за 21 миллион 300 тысяч рублей. Я кликнул, чтобы посмотреть на фотографии… И, знаете, никогда мне не забыть это «сочинское барокко». Эту встроенную в барокко микроволновку. И пластиковые окна. Что тут скажешь… типичное барокко, даже немного рококо.

Я стал думать, что же хотел сказать автор этого объявления своему покупателю. Мне кажется, он говорил ему: «Смотри, как красиво!» Ведь что ни возьми из барокко: архитектуру, музыку, живопись, – всё очень красиво. Какие везде завитушки, рокайли, колоратуры. С каким мастерством сделаны эти вещи, с каким «сроком службы». Не случайно я каждую неделю слышу, как в метро играют «Времена года» Вивальди. Тоже ведь барочный автор.

Но барокко это не только завитки, это настоящая философия. Тоже, надо сказать, с завитками. Одно из ключевых произведений этой эпохи – это «Менины» Веласкеса. Найдите репродукцию этой картины в Интернете, её можно скачать прямо с сайта музея Прадо, где висит оригинал. Не буду описывать всю сложность этой работы. Скажу лишь об одном её парадоксе. На ней изображён Веласкес, который пишет королевскую чету Филиппа IV и Марианну Австрийскую, которые смотрят на художника и свою дочь. Императорские особы при этом отражаются в большом зеркале. Но получается, что Веласкес нарисовал Веласкеса, который рисует монархов, которые отражаются в зеркале, наблюдая за своей дочерью. «Что-что? – спросите вы. – Кто кого рисует? Кто в чём отражается?»

Современное искусство каким мы его знаем – прямой наследник барокко. Со всей его заумью, иносказаниями и недосказанностью. Так и барочные завитки появились не случайно – они отражают сложность и противоречивость самой жизни. То, как мы отражаемся в отражениях.

Если бы я захотел написать эту колонку в барочном стиле, то должен был бы сделать одну замысловатую штуку. Я должен был бы понять, какую тему считаю главной, а затем – какой образ выражает эту тему. Например, тема – это культура барокко, а выражает её завиток плюща. Тогда я должен не просто написать текст, но и набрать его так, чтобы он располагался на странице в нужной форме.

Это неудобно читать, но любопытно разглядывать. И в этом всё барокко: неудобно, но красиво.

Конституция Станиславского

Этот текст я пишу, сидя на театральной репетиции. Если бы сейчас сюда заглянул простой зритель, он, наверное, пришёл бы в ужас. Всё время включается и выключается свет, актёры без сценических костюмов ходят туда и сюда, музыкант что-то наигрывает, уборщица пылесосит сцену. Со стороны может показаться, что всё это полный хаос, из которого никогда не возникнет спектакль.

Но если вы разберёте любой из своих гаджетов, у вас возникнет схожее впечатление. Вы увидите его внутреннюю «репетицию».

Однажды друг напросился ко мне на работу. Он очень хотел посмотреть, как репетируют актёры. Мы как раз тогда готовились к премьере. Я провёл друга по служебным лабиринтам и посадил в репетиционном зале. Мы начали… Актёры сидели и разбирали текст, подробно обсуждали свои реплики. Через полчаса друг прислал мне сообщение: «А когда вы начнёте репетировать?» Я ответил ему: «Мы уже начали». «Не верю!» – написал мне друг, цитируя Станиславского.

Теперь представьте, что эта фраза как магическое заклинание может вызвать дух самого Станиславского. Если бы он явился на современную репетицию, актёры пришли бы в настоящий ужас. Виной всему его работа «Этика». Она рассказывает актёру, как ему вести себя на репетиции. И это настоящая пытка. Во-первых, нужно приходить вовремя… (Далее многие просто не читают.) Во время репетиции нужно быть внимательным и уважительным к коллегам. Оказывается, репетиция не заканчивается никогда – актёр все время должен думать о роли, работать над ней. А когда приходит на репетицию, то не работать вполсилы, а всегда – в полный голос. Ведь режиссёр должен видеть актёров во всей их профессиональной мощи. Резюмирую: не опаздывать, репетировать до, репетировать после. И засыпать с мыслями о своей работе.

Но это ещё не всё: даже после спектакля актёр не принадлежит себе. Так Станиславский рассказывает устами одного из знакомых: «Я смотрел незабываемый спектакль. Впечатление было так велико, что я не мог ехать один домой. Вдвоём с моим другом мы отправились в ресторан. В самый разгар наших воспоминаний к нашему полному восторгу пришёл он – наш гений. Знаменитость пригласила нас отужинать с ним в отдельной комнате и после, на наших глазах, постепенно напилась до звериного образа. Прикрытая лоском человеческая и актёрская гниль вскрывалась и выходила из него в форме отвратительного хвастовства, мелкого самолюбия, интриг, сплетен и прочих атрибутов каботинства. В довершение всего он отказался платить по счёту за вино…»

Не удивительно, что актёры не любят «Эти ку» Станиславского… Но Константин Сергеевич вполне разумно спрашивает: «Не кажется ли вам бессмысленным одной рукой создавать, а другой разрушать созданное?» Поэтому, когда вы открываете «жёлтую прессу» и читаете о знаменитом актёре и его «атрибутах каботинства», знайте – он нарушает «конституцию Станиславского». Закон, повелевающий актёру не только хорошо играть других людей, но и быть лучше, чем они.

Три возраста для творчества

Наблюдая за авторами текстов, я пришёл к выводу, что три возраста человека прекрасно ложатся на три литературные формы. Какие? Сейчас расскажу.

Итак, в юности нужно быть поэтом. Или поэтессой, или поэткой – тут уж как придётся. По моим наблюдениям, среди поэтов больше всего поэтесс. У них ярче всего выделяются три возраста. Первый – это пубертат, когда автор впервые открывает для себя важнейшее чувство. Любовь. Она переполняет душу и требует выражения на бумаге. Второй возраст – это беременность, когда женщина также переживает невероятное событие. Она даёт жизнь другому человеку. И третий возраст – это, очевидно, пенсия. Здесь поэтесса уже пишет длиннее, поэмнее или, наоборот, гораздо короче, афористичнее. Она оставляет своим внукам инструкцию к жизни.

Все эти три возраста связаны с тем, что у автора появляется свободное время: после уроков, во время декрета или на пенсии. Свободное время плюс переживания становятся стихами.

Но часто автор оставляет поэзию, приближаясь к рубежу, который величайший поэт Данте назвал «половиной жизни». Это возраст после тридцати. «До тридцати поэтом быть почётно, и срам кромешный – после тридцати», – сказал поэт Александр Межиров. «Лета к суровой прозе клонят», как сказал другой поэт, ненадолго перешагнувший тридцатилетий рубеж. (Это, если что, Пушкин.)

Итак, после тридцати наступает возраст прозы. Проза – «мужская» форма. Если поэзия – это синтез, то проза – это анализ. Если поэт «помнит вечность», то прозаик может описать каждый день детства. Не случайно Стивен Кинг книгу «Как писать книги» начинает с отрывочных детских воспоминаний. Поэту важно увидеть мир цельным и гармоничным, прозаику – увидеть каждую его отдельную часть. В тридцать лет наступает тот возраст, когда начинаешь оглядываться. Ведь это восхождение на первую большую вершину жизни.

В этом возрасте у большинства крупных авторов появляется их главное произведение, opus magnum. Автору-прозаику важно закрыть своим текстом все остальные, снять все вопросы и противоречия. Автор ещё не знает, что после первой большой книги ему захочется написать вторую, третью, четвёртую… И бороться ему нужно будет не с предшественниками, а с самим собой. Так возникают саги. Так начинается «Игра престолов».

Здесь и наступает «третий возраст». Джорджу Мартину-то уже больше семидесяти лет! И то, что он пишет, лишь формально называется прозой. Последний сезон «Игры престолов» выходит сначала в виде сериала, а уж потом – книги. Мартин пишет бесконечную драму. На место одних полюбившихся персонажей приходят другие, а потом они тоже уйдут, их заменят новые и новые. К первому акту драмы, прибавится второй, третий…

То же самое происходит в жизни, которая никогда не останавливается. И в которой переплетаются поэзия, проза и драматургия. Что из этого выбрать – вопрос возраста. Внутреннего, разумеется. А бумага всё стерпит, у неё возраста нет.

Какого цвета жёлтый?

Недавно я решил перекрасить стены в комнате. До этого они были зелёными. Но мой друг называл их мятными, а подруга – фисташковыми, а сосед – бирюзовыми. Я считал, что они цвета Елоховской церкви в Москве, а знакомая говорила, что это Белорусский вокзал. Но все сходились на том, что цвет ужасный. В конце концов я решил, что перекрашу стены.

Новый цвет будет жёлтым – решил я. Но тут же оказался перед новой проблемой. «Жёлтый какой?» – спросили меня друзья. «Ну жёлтый… такой… как желток». «Старой или молодой курицы? Или лимонный? Или как такси? А может быть, банановый?» «Точно! Банановый!» «Банан свежий или зрелый?» «Уффф…»

Шли дни, потом недели, но выбрать цвет всё не удавалось. В это же время в Интернете появилась фотография кроссовка, о чьём цвете спорили пользователи: розовый он или бирюзовый. До кроссовка было платье неопределённого цвета. И после них будет что-нибудь, что разделит мир на два лагеря. И дело не в освещении – экран смартфона светится сам. Дело в чём-то другом… Мне было важно это понять, чтобы наконец выбрать цвет стен.

И тогда я отправился на антресоли, где лежала старая тетрадь с лекциями по философии. Полистав её полчаса, я нашёл то, что искал. Вернее, того. Его звали Горгий, он жил в Древней Греции.

Это имя привлекло мне ещё в юности. Горгий был таким парадоксальным парнем, каким хотелось быть самому. Этот древний грек невероятно стимулировал меня в учёбе. Он утверждал, что знания как такового не существует. А если ты и знаешь что-нибудь, то передать это не сможешь никогда. Никому.

Я понял, почему никогда не смогу объяснить, какого цвета мой жёлтый. Философы после Горгия пошли дальше. Они ввели специальное понятие «квалиа», чтобы дать определение «жёлтости» как таковой. Жёлтый цвет для меня и для вас – это одно и то же? А что, если все мы по-разному видим одно и то же? Все восемь миллиардов человек, где каждый видит свой жёлтый, красный, синий. Слышит свою ноту до, чувствует свою сладость и горечь. Представили? А теперь подумайте, какая глубина кроется в пословице «на вкус и цвет товарища нет»…

Чтобы понять, что чувствует другой человек, нужно буквально влезть в его голову. И только тогда узнаешь, какой жёлтый цвет он видит. Но философ Горгий считал, что в этом нет необходимости. Потому что ни стен в моей комнате, ни её самой нет. Он отрицал существование реальности как таковой. Это, впрочем, не мешало ему вести активную жизнь, путешествовать, иметь учеников и произносить блестящие речи.

Если бы мы сейчас стали спорить с Горгием или высмеивать его, он вмиг бы нас победил. Он советовал в полемике доводы соперника опровергать шуткой, а шутки – серьёзностью. Ну и как спорить с таким человеком?

Так я понял, что слишком серьёзно отношусь к выбору жёлтого цвета. Поэтому я пошёл в магазин и купил краску… цвета фламинго. Правда, мой друг называет его креветочным, а подруга – персиковым. Но мы с Горгием знаем, что это неважно.

Почему шагомер не пишет стихи

Однажды меня пригласили на встречу, где деятелей искусства спрашивали, боятся ли они искусственного интеллекта. Не боимся ли мы потерять работу? И все волновались, все говорили: ох, роботы скоро захватят весь мир. Все, кроме меня. Сейчас я постараюсь объяснить, почему.

Например, летом театр обычно закрыт, но билеты на осенние показы продолжают продаваться. Раньше это и правда было бы невозможно. Но прошло время, появился Интернет и безопасные безналичные платежи. И вот уже вам не нужен кассир. Но почему же кассу не закрывают?

Кассир вам всё-таки нужен, если вы хотите поговорить с ним как с человеком. Я знаю зрителей, которые едут через полгорода именно для этого – поговорить с «тётенькой в окошке», а потом уже покупать билет. И в этом смысле кассира ещё долго никто не заменит. Как говорилось в «Солярисе»: «Человеку нужен человек!»

Сегодняшние медиа сформировали представление, что главной научной задачей является создание человекообразных роботов. И чем больше они похожи на людей, тем лучше. Будущее представляется нам как сериал «Мир Дикого Запада». В таком случае будущее уже наступило. Так в ходе экономической конференции Future Investment Initiative (Эр-Рияд) человекоподобный робот София получила гражданство Саудовской Аравии. И это случилось в 2017 году. Оказывается, мы уже несколько лет живём в новом историческом измерении! Но почему-то оно ничего не изменило. В чём же дело?

Робот София пока не проявила желания делать чью-то работу. Например, работать кассиром. А всё потому, что она, как и другие роботы, не проявляет никаких желаний, кроме желаний своих создателей.

«Искусственный интеллект может фантастически играть в шахматы, но он не имеет ни малейшего представления о том, что он играет в эту игру», – сказал технический директор компании Rethink Robotics Родни Брукс. Но нужно ли нам, чтобы робот имел такое представление?

Здесь я снова процитирую «Солярис»: «Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна». Так вот, у науки просто нет задачи создать искусствен ного человека. Потому что людей создают люди. И судя по нескольким миллиардам жителей планеты, у нас это хорошо получается. Зачем создавать искусственных художников там, где полно естественных? Вы скажете, что роботам не нужно платить. Так и людям-художникам не нужно! Большинство биографий гениальных творцов об этом.

Учёным не нужно создать искусственный интеллект, чтобы он справлялся с задачами, как человек. Их задача создать такой интеллект, который будет справляться с задачами лучше, чем человек. Лучше, чем мы можем или хотим.

Я приведу в пример свой шагомер. У него нет сознания или интеллекта, но он делает для меня одну важную штуку. Я бы не смог считать каждый свой шаг или анализировать скорость движения. А шагомер может. Но я не хочу воспитать его как «тамагочи», чтобы он стал музыкантом или драматургом. Пусть человек сочиняет стихи, а робот считает его шаги. Так будет лучше для всех.

Великая копия

Уверен, вы знаете, как выглядит картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Каждый может описать её нехитрый сюжет: женский портрет на фоне пейзажа. Но откуда вы это знаете? Вы и миллиарды других людей. Ведь не каждый был в Лувре, где хранится оригинал. Однако это не мешает нам говорить, что мы «знаем», как выглядит картина да Винчи. Или картины Мунка, или скульптуры Джакометти. Мы всё это «знаем» благодаря копиям.

Наше время философ Вальтер Беньямин назвал «эпохой технической воспроизводимости произведений искусства». Мы окружены репродукциями картин, мы живём в постоянном звучании записей музыки, а каждый вечер смотрим цифровые копии фильмов.

Техника серьёзно изменила способ потребления искусства. Сегодня практически любое произведение доступно в цифровой копии. Выходить из дома мы готовы только ради оригинала.

Пойдёте ли вы на выставку, если там выставлена копия, даже идеальная? Уверен, что многие откажутся стоять к ней в очереди. Они будут настаивать, что только при взгляде на оригинал можно испытать настоящие переживания. Не буду с ними спорить, но приведу вот какой пример.

Пару лет назад в одном из немецких музеев висела картина из собрания Kunstsammlung NRW. Это была работа Казимира Малевича «Чёрный прямоугольник, красный квадрат». (Как вы можете догадаться, как картина называется, то на ней и нарисовано.) Картина провисела в музее несколько лет, прежде чем эксперты заявили: это подделка. Исследование краски и холста показало, что работа, датированная 1915 годом, на самом деле была создана с 1972 по 1975 год. Очевидно, что не Малевичем. Разумеется, картину перестали экспонировать – зачем выставлять фальшивку. Но скажите, что делать с теми восторгами, которые испытывали обманутые зрители при взгляде на полотно? У меня есть свой ответ.

Подделку нужно убрать, а восторги оставить. Между подделкой и копией есть много общего. Различает их только умышленность обмана. Зрителей хотел обмануть мошенник, но не Малевич. Более того, когда-нибудь мы придём к необходимости создавать такие подделки-копии. Ведь любое материальное произведение искусства со временем разрушается. И этот процесс не остановить. В определённый момент нам придётся озаботиться созданием идеальных копий великих шедевров. Просто, чтобы сохранить их для будущего.

Предсказываю, что в три тысячи девятнадцатом году на грандиозной церемонии в Лувре публике представят абсолютную копию «Моны Лизы». Она была сделана лет пятьсот назад как цифровой объект, а теперь распечатана совершенным три-дэ принтером. Её покажут публике, а затем на глазах – полных слёз! – одряхлевший оригинал шедевра да Винчи будет отправлен в шредер. С этого момента оригиналом будет считаться… копия.

И вновь миллионы людей выстроятся к ней в очередь. Будут делать фотографии, испытывать восторги. И так ещё тысячу лет. А потом из принтера вновь появится улыбка Джоконды… До следующего тысячелетия.

Два с половиной мегабайта абсолютной любви

Сегодня многие говорят о том, что искусство в будущем будут создавать роботы. Играть, рисовать, писать. В этом будущем роботы делают практически всё. Их самих будет так много, что должен возникнуть обратный вопрос: а самим роботам будет нужно то, что они создают? Искусство, например. И если нужно, то какое?

Обратимся к знаменитому роману Евгения Замятина «Мы». В нём люди будущего описаны как живые роботы. Они избавились от эмоций и, как следствие, старого искусства. Над ним они только смеются. В романе есть прекрасная сцена, где показан специальный аппарат для производства музыки. «Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трёх сонат в час». Далее герои смеются над творчеством композитора Скрябина, которое является полной противоположностью музыке, которую слушают жители будущего, – математической и ровной.