Полная версия:

Анна Иоанновна

Расточительность императрицы отмечали источники как иностранного, так и отечественного происхождения с тем различием, что вторые лишь констатировали факт, а первые иногда осуждали огромные расходы на празднества.

В первую очередь это относится к устройству многочисленных празднеств, посвященных лицам царской фамилии, которые отличались необыкновенной пышностью и помпезностью. Среди них, как отмечалось выше, особой роскошью выделялись день рождения, восшествие на престол и тезоименитство императрицы. Так как дни эти были близки друг другу (28 января – день рождения, коронации – 28 апреля, тезоименитства – 3 апреля), то празднества продолжались неделями. Менее торжественно отмечались дни рождения и тезоименитства герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны, Елизаветы Петровны, Анны Леопольдовны и ее супруга Антона Ульриха Брауншвейгского, членов семьи Бирона, после того как глава ее в 1737 году стал герцогом Курляндским. Празднества устраивались по случаю смотра гвардейских полков, годовщин их возникновения, по случаю отъезда из Петербурга в Петергоф и обратно царской семьи, по случаю годовщины учреждения орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, Св. Екатерины, в которых участвовали кавалеры перечисленных орденов.

Уже первые дни царствования императрицы ошеломили видавшего виды иностранного наблюдателя небывалой роскошью церемонии. 5 мая нового стиля 1730 года заканчивались коронационные торжества. «Могу уведомить вас, – доносил де Лириа в Мадрид, – что я никогда не видел такого блестящего и великолепного празднества, к тому же исполненного с такой распорядительностью и порядком». А ведь де Лириа представлял не какое-либо захудалое герцогство в Европе, а богатую Испанию.

К. Рондо доносил 4 мая 1730 года из Москвы: «Коронование ее величества состоялось 28 апреля с большей торжественностью, чем коронование кого бы то ни было из ее предшественников. Никогда здешний двор не был так блистателен, как в этот день». В следующей депеше резидент сообщал, что празднование дня восшествия на престол продолжалось восемь дней. «Во все время двор являлся в чрезвычайном блеске, в заключение же праздника сожжен был фейерверк, который, пожалуй, не превзойти где бы то ни было в белом свете – такова внешняя степень цивилизованной роскоши, достигнутой в России в непродолжительное время».

Маньян, сравнивая двор Петра Великого и Анны, приметил, что «у Петра не было вовсе двора и жил он чрезвычайно умеренно, храня свою казну на государственные нужды». Анна Иоанновна, напротив, выглядела расточительной с самого начала своего царствования.

В июне 1731 года императрица поселилась в Измайлове, «где живет в чрезвычайной роскоши». Еженедельно по четвергам и субботам в Измайлово приезжали дипломаты приветствовать императрицу и возвращались вполне довольные баснословным приемом.

24 сентября – день рождения Прасковьи Ивановны, который, как сообщал К. Рондо, «был отпразднован с большой торжественностью: вечером был большой ужин и бал»[129]. Празднества дорого обходились казне, в особенности фейерверки, представлявшие сложные и грандиозные по размерам сооружения со статуями, приветственными словами, огромным количеством ламп. Так, фейерверк, сожженный по случаю дня рождения императрицы в 1733 году, имел в высоту 135 футов, в ширину 462 фута, на нем горело 25 000 ламп.

Праздничные приемы стоили немалых денег не только казне, но и придворным, вельможам, а также иностранным министрам. Дело в том, что Анна Иоанновна требовала, чтобы гости на каждый прием являлись в новых, специально для этой цели сшитых мундирах. «Среди вельмож нет людей, которые не жаловались бы уже, и довольно громко, что издержки, требуемые царицей для заказа на каждый праздничный день новых платьев, блещущих богатством, превышают у одних получаемые ими доходы, у других – жалованье и из всех этих трат не только ничего не поступает в казну царицы, но, напротив, она опустошается не менее кошельков русских подданных, во-первых, ради частых празднеств, во-вторых, для других секретных расходов». Манштейн, видимо, нисколько не преувеличивал, когда в свои записки занес такую фразу: «Довольно было торговцу мод прожить в Петербурге два года, чтобы составить себе состояние, хотя бы в начале весь его товар был взят в кредит»[130].

О желании императрицы каждый раз встречать своих придворных в новой экипировке писал и Миних-младший. «Придворные чины и служители не могли сделать лучшего уважения государыне, как если в дни ее рождения, тезоименитства и коронования, каждогодно праздновавшиеся с великим торжеством, приезжали во дворец в новых и богатых платьях. Многие вельможи, угождая императрице, разорялись».

1732 год не был ничем примечателен в истории России, страну не поразила эпизоотия и чума, крестьянин, как и обычно, собрал средний урожай. Роскошь двора не контрастировала с нищетой трудового населения, как в 1733–1736 годах, когда одну губернию за другой в течение трех лет поражали небывалые неурожаи и тысячи людей с протянутой рукой просили кусок хлеба и умирали с голоду. Двор, как и в предыдущие годы, продолжал развлекаться, как и раньше, роскошь и блеск мундиров продолжали удивлять иностранцев.

Справедливости ради отметим обнародование двух указов, долженствующих проявить заботу о голодающих крестьянах. Один из них обязывал помещиков губерний, охваченных неурожаем, выдавать крестьянам зерно на посев, другой указ с аналогичным повелением был адресован приказчикам дворцовых волостей. Характерная деталь – указы помещикам и приказчикам об оказании помощи были опубликованы по одному разу, и законодательство не дает оснований для суждений о том, с каким рвением они исполнялись властями. Зато указы о борьбе с чумою следовали один за другим, один другого суровее наказывавших нерадивых администраторов. Напомним, чума не щадила ни жителей хижин, ни обитателей дворцов, в то время как голод обходил стороной царские хоромы.

Такова была подлинная цена главной добродетели императрицы – доброта, милосердие, настойчиво подчеркиваемые иностранными наблюдателями. Впрочем, по-своему они были правы – Анна Иоанновна, например, по отношению к немцам проявляла и снисходительность, и милосердие, и доброту.

Заслуживает освещения еще одна, отнюдь не добродетельная черта характера императрицы, вероятно унаследованная от матери, – жестокость. В нашем распоряжении нет свидетельств ее повседневного проявления, но такова природа помещичьего быта, установленного в царском дворце, когда пощечины, привычка таскать за волосы и прочие истязания, а также обязательная ссылка провинившегося на изнурительные работы крайне редко регистрировались источниками.

Описание одного из таких случаев принадлежит известному пииту В. К. Тредиаковскому, чем-то не угодившему императрице своими виршами. Он с наивной простотой, даже с гордостью описал эпизод, когда царская длань коснулась его щеки: «Имел счастие читать государыне-императрице у камина, стоя на коленях перед ее императорским величеством; и по окончании оного чтения удостоился получить из собственных ее императорского величества рук всемилостивейшую оплеушину».

Другой случай связан с фрейлинами Салтыковыми. Известно, что императрица любила засыпать под успокаивающие песни фрейлин, или, как она их называла, девок. Однажды Салтыковы пели целый вечер до изнеможения, а императрицу не клонило ко сну. Когда они пожаловались на усталость, Анна Иоанновна в приступе гнева, забыв, что она императрица, уподобилась сварливой помещице, отправила провинившихся в прачечную стирать белье. Известен и эпизод с танцовщицами: императрица велела призвать во дворец лучших танцовщиц столицы, чтобы те в ее присутствии исполнили какой-то танец. Девицы, находясь под впечатлением грозного взора царственной зрительницы, перепутали фигуры и остановились. Каждая из них была награждена пощечиной и повелением возобновить танец[131].

Пример, свидетельствующий о склонности императрицы не столько к жестокости, сколько к садизму, привел в своей монографии В. Строев. Однажды в Петербург прибыла вдова полковника и осмелилась передать непосредственно императрице челобитную с просьбой уплатить ей 400 рублей заслуженного покойным супругом жалованья. Императрица, руководствуясь указом, запрещавшим лично ей подавать челобитные, велела ее публично высечь, а затем, усадив в карету, отвезти ее в казначейство, чтобы там ей выдали просимые деньги. Челобитчица, опасаясь, что ее высекут там еще раз, отказалась ехать за деньгами и отправилась домой[132].

Капризы, произвол, самодурство были присущи Анне Иоанновне в такой же мере, как и сварливой помещице, проживавшей в глухомани. Об одном из эпизодов, вызвавшем ярость императрицы, рассказал собиратель исторических анекдотов П. Ф. Карабанов. Анна Иоанновна любила за обедом пить иностранные вина. Однажды за столом вместе с императрицей сидели Бирон и недавно прибывший из-за границы дипломат Андрей Борисович Куракин. Императрица, откушав из бокала вина и подавая его Куракину, спросила: «Вам почти все европейские вина известны, каково это?»

Куракин, перед тем как отведать вино, обтер бокал салфеткой. Императрица, покраснев от гнева, закричала: «Ты мной брезгуешь. Я тебя выучу, с каким подобострастием должен взирать на мою особу. Гей, Андрей Иванович!» (Ушаков, руководитель Тайной розыскных дел канцелярии. – Н. П.).

Провинившегося ждали большие неприятности, но он их избежал благодаря заступничеству Бирона: «Помилуй, государыня. Он сие сделал не умышленно, а следуя иностранным обычаям». Обер-шталмейстер был помилован[133].

Не всегда вспышки гнева заканчивались столь безоблачно. Иногда следствием каприза становилась опала или наказание, коверкавшие всю жизнь провинившегося.

Маньян в конце ноября 1731 года доносил о придворном происшествии, отразившем меру произвола императрицы. Отличавшаяся привлекательной внешностью статс-фрейлина Анны Иоанновны, родственница императрицы по материнской линии графиня Салтыкова завела интригу с камергером Лопухиным. Сестра Бирона, побуждаемая исключительной ревностью к графине Салтыковой, пожаловалась императрице, и та потребовала от родственницы прервать отношения с женатым камергером, однако статс-фрейлина не оказала должного повиновения. Тогда императрица призвала обер-гофмейстера своего двора и велела ему отправиться в Преображенский полк, подполковником которого он состоял, и выбрать мужа для помянутой фрейлины из числа солдат своего полка. Тот ответил: «От всей души, тем более что это воля императрицы». Когда жениха показали прелестной фрейлине, та лишилась чувств, а очнувшись, разразилась криком отчаяния, но в конечном счете произнесла роковое «да». Венчание происходило на следующий день. Когда солдат явился благодарить императрицу, она произвела его в чин прапорщика.

Самым ярким примером изощренного самодурства и жестокости императрицы был ее поступок с А. И. Румянцевым. Александр Иванович, всю жизнь прослуживший в армии, известный боевой генерал-лейтенант, был вызван императрицей в Москву, чтобы предложить ему пост президента Камер-коллегии. Румянцев, будучи честным служакой, ответил, что он всю жизнь служил в армии и понятия не имеет о финансах. Разгорячившись, он заявил, что не умеет выдумывать налоги для удовлетворения роскоши двора. Анна не стерпела этого выпада, выгнала генерала вон, велела его арестовать, лишив чина и наград, и отдать под суд Сената, приговорившего его к смерти. Императрица сохранила ему жизнь, но сослала в его казанскую деревню.

Маньян сообщил дополнительные сведения, видимо главные, о причинах опалы. Поводом к его опале, доносил дипломат 31 мая 1731 года, «послужили резкие выражения, вырвавшиеся у него недавно в разговоре с обер-камергером (Бироном. – Н. П.), и какие-то нескромные слова, задевавшие особу царицы»[134].

Три года Румянцев отбывал в ссылке, но в 1735 году Анна Иоанновна назначила его казанским губернатором, затем определила в армию в разгар русско-турецкой войны. Эпизод с Румянцевым – пример того, как рациональные доводы вступают в конфликт с капризами монарха.

Характер развлечений императрицы в достаточной мере раскрывает ее духовные запросы, а вместе с ними и ее интеллектуальный уровень. Сразу же отметим, что выбор досуга и развлечений во многом лишают возможности дать адекватную оценку ее личности в том смысле, что Анна Иоанновна находилась либо в плену представлений XVII века, либо уже преодолела их и пользовалась плодами европейской цивилизации. Правление императрицы пришлось на переходную эпоху, в которой сочетались нравы и вкусы старомосковского быта с новыми веяниями Запада. Хотя, оговоримся, полное наслаждение императрица находила в развлечениях русской старины.

Анна Иоанновна многое унаследовала от порядков, заведенных в доме матери, а также от петровского дворца, придав им оригинальные черты собственных вкусов.

Обратимся, например, к шутам. Дураками, уродами, кликушами, юродивыми, шутами был наполнен двор матери Анны Иоанновны Прасковьи Федоровны. Петр I кликуш и уродцев не терпел, но зато жаловал шутов, выполнявших не столько развлекательные, сколько разоблачительные функции: шутками, насмешками они разоблачали нечистоплотных вельмож, казнокрадов, взяточников, неправедных судей и т. д. – шутам дозволялось безнаказанно изобличать вельмож в человеческих слабостях, и, когда обиженные пытались жаловаться на якобы несправедливые упреки, царь всегда отвечал им: «Что с дурака возьмешь». Шут при Петре I – один из винтиков государственной машины, выполнявших полезные функции бичевания человеческих пороков.

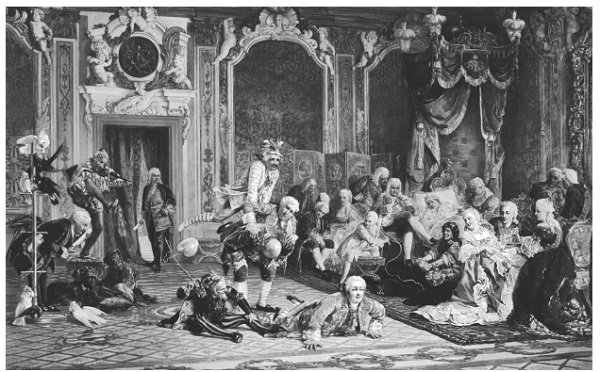

Якоби Валерий Иванович.

Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872 г. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Иные функции шуты выполняли при дворе Анны Иоанновны – их роль сводилась к забавам императрицы, удовлетворению ее примитивных развлекательных запросов. Отсюда у шутов Анны Иоанновны ценились иные качества, чем у шутов Петра Великого. Шут Анны Иоанновны должен вызывать смех, улыбку у зрителей, достигаемые любыми, в том числе и самыми грубыми, приемами: кривляниями, тасканием друг друга за волосы, кувырканием, побоями до крови; остроумие, острословие, находчивость, умение молниеносно отвечать на словесные уколы отодвигались на второй план. Шутовство, доставлявшее удовольствие императрице и ее двору, – свидетельство его низкого культурного уровня.

Иным был и принцип комплектования шутовской команды: при Петре I она собиралась из самородков, людей наблюдательных и находчивых, умевших подмечать человеческие слабости. При Анне Иоанновне шутовская команда комплектовалась из иной социальной среды, а сама принадлежность к ней являлась наказанием, шутовские наклонности отводились на второй план.

Среди шутов Анны Иоанновны числился граф Алексей Петрович Апраксин, племянник знаменитого адмирала петровского времени Федора Матвеевича Апраксина. В шуты он был пожалован за то, что принял католическую веру. Свою должность он выполнял с вдохновением и усердием.

Князь Михаил Алексеевич Голицын, внук фаворита царевны Софьи, тоже отбывал наказание за принятие католичества: будучи во Флоренции, он влюбился в итальянку, женился на ней, привез в Россию и по внушению супруги стал католиком. Супруги долго скрывали это обстоятельство, но, когда измена православию стала известна императрице, она велела развести супругов, отправила виновника в Тайную розыскных дел канцелярию, а затем назначила шутом. Ему было велено сидеть на лукошке с яйцами у двери в кабинет императрицы, так что все Голицыны могли наблюдать унижение своего знатного родственника.

Князь Никита Иванович Волконский был наказан в отместку за свою супругу Аграфену Петровну, урожденную Бестужеву-Рюмину, отличавшуюся умом и образованностью. За интриги она еще в 1728 году была сослана в Тихвинский монастырь, а немолодой и больной князь получил назначение шута, ему было поручено смотреть за левреткой Анны Иоанновны[135].

В подражание своей матери Анна Иоанновна держала при дворе и дураков. Любопытную записку в 1733 году она отправила С. А. Салтыкову: «Зиновьев сюда приехал, и как мы усмотрели, что он не дурак, как здесь об нем сказано, того ради хотим, не мешкая, отпустить его назад»[136].

О знаменитом шуте Петра Великого И. Балакиреве, достигшем старости, Анна Иоанновна проявила заботу. В 1733 году, когда этот ветеран шутовской компании уже не мог нести службу, она назначила ему пенсию деньгами и провиантом, за ним присматривали двое слуг. Заслуживает упоминания еще один шут – неаполитанец Пьетро Мита, более известный под именем Педрилло. Начинал он службу скрипачом, но затем решил, что шутом быть доходнее. Помимо шутовских обязанностей Педрилло нанимал музыкантов и актеров для придворного театра. Он отличался также умением выпрашивать деньги, так что уехал на родину сравнительно богатым человеком[137].

Один из современников-иностранцев недоумевал по поводу назначения шутов при дворе: «Способ, когда государыня забавлялась сими людьми, был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала становиться к стенке, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю. Часто заставляли их производить между собою драки, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху».

У императрицы существовало еще одно развлечение, сведения о котором не попали на страницы депеш иностранных дипломатов. Она питала слабость к женщинам, умевшим болтать без умолку, при этом они несли всякий вздор и главное их достоинство состояло в том, что они ни на минуту не закрывали рта. Анна Иоанновна интересовалась местом проживания таких болтливых женщин и поручала С. А. Салтыкову разыскать их. 7 августа 1734 года она писала ему: «У вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны живет одна княжна Вяземская, девка. И ты ее сыщи и отправь сюда, только чтоб она не испужалась, то объяви ей, что я беру ее из милости, и в дороге вели беречь ее, а я ее беру для своей забавы, как сказывают, что она много говорит».

Одна из таких говоруний, своего рода эталон, Настасья Новокщенова, постарела, и ожидали ее скорой смерти. Тому же Салтыкову Анна Иоанновна поручает подыскать ей замену. «Ты знаешь наш нрав, – писала она генерал-губернатору, – что мы таких жалуем, которые бы были лет по сорока и так же говорливы, как Новокщенова или как были княжны Настасья и Анисья Мещерские».

Об активных поисках замены Новокщеновой свидетельствуют еще две инициативы императрицы. Одна из них хотя прямо и не сообщает, что речь идет о поисках говоруньи, но из содержания инструкции курьеру Алексею Самсонову явствует, что речь шла именно об этом поручении: курьеру надлежало отправиться «в Новгородскую сторону, чтобы разыскать там тещу генерал-поручика Елкина Бухвостову и объявить ей, что ее императорское величество указала ее привесть к себе, только ее не испужать и потом взяв ее хотя б она была в уме или без ума, привезти прямо в Петергоф». Другое повеление тоже исходило от императрицы: Анна Иоанновна поручила некоей Наталье Ивановне в Переславле «из бедных дворянских девок или из посацких, которые бы похожи были на Настасью Новокщенову, а она, как мы знаем, уже скоро умрет, то чтоб годна была ей на перемену»[138].

Один из диалогов императрицы с говоруньей Филатовной описан источником. Разговор примечателен сумбурными вопросами императрицы, отсутствием логической связи между темами: то ее интересовала служба супруга Филатовны, то она спрашивала, в довольстве ли живут мужики, то неожиданно спросила, стреляют ли московские дамы в птиц, наконец, велела рассказывать о разбойниках.

Филатовне явно повезло – она потрафила вкусу императрицы, и та ее щедро наградила. Случалось, однако, что Анна Иоанновна, слывшая за женщину добрую, расправлялась с неугодившими ей служанками, удовлетворявшими ее капризы, как заправская помещица, изобретательная в наказаниях и пускавшая в ход кулаки.

Перечень забав и развлечений императрицы не будет исчерпывающим, если мы не упомянем об охоте. В XVIII веке охота являлась страстью многих королей Западной Европы. Ею увлекался Август II, Людовик XV, Петр II и др. Исключение составлял Петр Великий, не любивший охоты. Исключение составляла и Анна Иоанновна, кажется, единственная из коронованных дам, с неподдельной страстью отдававшаяся охоте. В этой привязанности она конечно же уступала своему предшественнику Петру II, но у того это была отроческая страсть, у достаточно зрелой русской императрицы эта страсть трудно объяснима: то ли это было подражание моде, то ли охота доставляла возможность даме демонстрировать утехи в чисто мужском занятии, то ли это было одно из проявлений отнюдь не женственного характера императрицы, которой доставляли удовольствие кровавые сцены звериной травли.

Когда речь заходит об охоте, то мы толкуем ее в расширительном смысле, включая сюда создание специальных учреждений, опубликование указов, запрещавших охоту частным лицам, стрельбу из лука и ружья по цели, птичью охоту, охоту на диких зверей, создание зверинцев и птичников и, наконец, наблюдение за звериной травлей.

Суриков Василий Иванович.

Императрица Анна Иоанновна петергофском «Темпле» стреляет оленей. 1900 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Для удовлетворения страсти к охоте при дворце была создана специальная служба, возглавлявшаяся обер-егермейстером А. П. Волынским. На обер-егермейстерскую контору, в ведомстве которой находились зверинцы и псарни, возлагалась обязанность обеспечения окрестностей столицы объектами охоты: лисицами, зайцами, лосями, разной породы птицами. Зимой Анна Иоанновна охотилась преимущественно в Петербурге и его окрестностях, летом – в окрестностях Петергофа. В псарне в 1740 году содержалось 195 собак разного назначения и разных пород: для травли оленей – 60, столько же для травли зайцев, 23 брозых, русских разных пород – 21 и др. В зверинце Петербурга содержались львы, леопарды, белые и бурые медведи, волки, кабаны, дикие кошки, дикобразы, слоны, дикие быки, олени, дикие индийские козы, обезьяны, рыси, барсуки, песцы и др. Одни предназначались для охоты, другие, экзотические, – для обозрения, третьи – для стола. К последним относились кабаны, дикие козы, олени и зайцы. На парадных обедах использовались в качестве приправы тертые оленьи рога, кабаньи головы, сваренные в рейнвейне.

Кроме зверей, в зверинцах содержались птицы – одни, чтобы их поражала из окна дворца императрица, другие – чтобы услаждать ее слух: соловьи, щеглы, зяблики, овсянки и др. Императрица, кроме выездов на охоту, любила стрелять из ружья и лука из окон своего дома, обращенных к саду. Из «минажерии», как называли зверинец с мелкими животными и птицами, выпускали огромное количество птиц, которых императрица убивала наповал.

Устраивали охоту с гончими, когда была облава, а затем травля гончими диких коз, кабанов, оленей, лосей и зайцев. О такой охоте «Санкт-Петербургские ведомости» 26 августа 1740 года сообщали: «Ее величество для особливого своего удовольствия, как парфорс, ягдою затравить (специальный экипаж, в котором находились охотники. – Н. П.), так и собственноручно зверей и птиц застрелить изволила: 9 оленей, у которых по 24, по 18 и по 14 отростков на рогах было, 16 диких коз, 4 кабана, 24 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских птиц».

Охотничьи трофеи, о которых шла речь выше, вероятно, были добыты с начала 1740 года по конец августа. Газета уведомляла и о разовых охотничьих успехах императрицы. Так, в 1734 году «Санкт-Петербургские ведомости» извещали читателей, что императрица «при продолжающейся приятной погоде иногда гулянием, иногда охотою забавляться изволила». В июле следующего года в Петергофе тоже стояла прекрасная погода, и Анна Иоанновна забавлялась «стрелянием в цель». В 1732 году императрица перед возвращением из Петергофа в столицу устроила «последний кураж и в тот же день развлекалась охотой в зверинце, застрелив оленя с шестью отраслями на рогах»; 26 апреля 1736 года императрица изволила на дворе ходившего молодого оленя и дикого кабана собственноручно застрелить.

В 1740 году стала в моде английская охота с купленными в Англии собаками и прибывшими с ними егерями. В том же 1740 году Штатс-конторе велено было отпустить на петербургскую, петергофскую и московскую охоту круглую сумму в 18 871 рубль 21 копейку[139].

Расположение императрицы к охоте нашло отражение не только в затрате значительных сумм, но и в законодательстве. Первый «охотничий указ» был обнародован в 1730 году, когда императрица вместе с двором проживала в Москве. Указом 2 апреля запрещалось охотиться на перепелов всем, в том числе и владельцам имений, в радиусе 20 верст от Москвы. Подлежали уничтожению только волки и медведи. В мае следующего года вышел новый указ, запрещавший псовую охоту и тоже в радиусе 20 верст от Москвы[140].