Полная версия:

Альпийский сноуборд. Жестко и параллельно

Подведем итог. Для осуществления резаного поворота с максимальной скоростью гонщику необходимо создать эффективный угол закантовки сноуборда, вызвать усиление динамического веса, то есть загрузить сноуборд и одновременно занять положение тела, при котором центр масс будет опущен ближе к насту и центру опоры для поддержания максимального равновесия. Все это становится возможным, только если занять правильное и глубокое положение ангуляции. Это, в свою очередь, ставит перед тренером первоочередные задачи: обучить положению ангуляции, развить навык вертикальной работы, сформировать у воспитанников умение управлять углом закантовки сноуборда за счет изменения угла ангуляции.

3.1 Упражнения для постановки ангуляции

С точки зрения теории физической культуры и спорта, выполнение загрузки и перетекание во второй фазе поворота за счет ангуляции является сложным двигательным действием. Для его изучения у спортсменов нужно предварительно создать правильное представление о нем, на видео- и фотоматериалах продемонстрировать технику выполнения второй фазы поворота.

Непосредственно на склоне можно часто увидеть, как тренер буквально складывает спортсмена в позицию ангуляции, удерживая его от падения, давая возможность зафиксировать положение конечностей и всего тела в целом в пространстве.

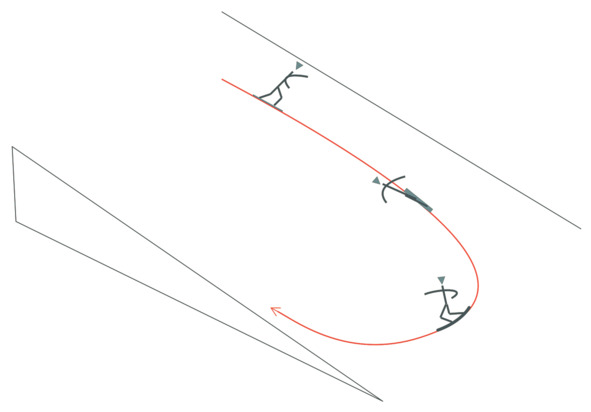

Все это очень правильно и необходимо. Ошибкой является отсутствие специальных заданий для того, чтобы разучить загрузку, перетекание и ангуляцию в движении. Как правило, большинство наставников торопятся и провоцируют атлетов сразу обучаться в режиме сопряженных поворотов. Предлагаю отличное упражнение, которое многим знакомо, но которым часто пренебрегают. Это J-поворот (джей-поворот), получивший такое название от схожести следа, который оставляет кант сноуборда на снегу, с латинской буквой.

Суть его заключается в том, что спортсмен начинает разгонное движение вниз по склону на «скользяке» в основной стойке сноубордиста: корпус прямо, ноги слегка присогнуты в коленях, руки перед собой, взгляд направлен вперед, мышечный тонус высокий. Далее, набрав оптимальную, комфортную скорость для постановки доски на кант, атлет начинает «заклоняться» всем корпусом в сторону будущего поворота – включается рычаг и сноуборд зацепляется кантом за наст. За счет бокового выреза доски и отклонения центра масс начинается поворот, направление движения изменяется, увеличивается центробежная сила, которая требует увеличения угла закантовки. В тот момент, когда увеличения угла закантовки за счет прямого заклона внутрь поворота добиться уже невозможно (т. к. появляется риск падения), спортсмену необходимо начать выполнение ангуляции с загрузкой доски и перетеканием. Сноуборд стремительно войдет в поворот, направление движения изменится на перпендикуляр к уклону (траверс), скорость начнет стремительно падать, но, по инерции, еще можно будет даже заехать по дуге вверх, где произойдет окончательная остановка. Далее следует повторить все с самого начала, но уже в другую сторону, на другой кант (диаграмма 9).

Диаграмма 9

Упражнение обладает рядом преимуществ: оно позволяет сосредоточиться на конкретных двигательных актах, совершать их на комфортной, но достаточной для развития центробежной силы скорости. Упражнение начинается и заканчивается в неподвижном состоянии, что исключает неконтролируемый разгон, убирает страх потери контроля и, как следствие, не приводит к скованности движений. В процессе выполнения отдельного упражнения можно подробно рассмотреть потенциальные ошибки, скорректировать их уже к следующей попытке, а не после совершения полного круга через подъемник, нахватав неверных движений. Наоборот, в каждом отдельном заезде можно концентрироваться на необходимых ощущениях, закреплять навык. Упражнение вариативно. Начинать следует с невысокой скорости, достаточной лишь для создания необходимой центробежной силы, но скорость при начальном разгоне можно всегда увеличить до максимально высокой, дорабатывая детали поворота при значительных нагрузках, «выходя из зоны комфорта». Важно, что при этом упражнении воспитанник всегда безопасно остановится. Также следует варьировать задаваемый радиус поворота от достаточно широкого, супергигантского – при начальном обучении, до короткого, близкого к слаломному, если спортсмен уже сносно владеет двигательным действием в целом.

Существует несколько ключевых моментов, которые нужно отслеживать при выполнении упражнения:

1. Следить, чтобы загрузка за счет сгиба в коленных суставах (вертикальной работы) не начиналась слишком рано, до того как сноуборд зацепится за наст кантом и не начнет поворачивать.

2. Исключить наклон плечами вперед на протяжении всего движения. Самый большой соблазн наклониться будет при высокоамплитудной ангуляции на фронтсайде. Бедра переместятся назад за счет перетекания, но центр масс не поменяет положение, если плечи будут излишне компенсировать работу бедер.

3. Корпус после начала выполнения ангуляции не должен быть излишне увлечен внутрь поворота, напротив, его следует целенаправленно отклонять от центра. Особенно это актуально для бэксайд-поворотов. Гонщики, выполняющие бэксайд в положении, как будто они сели на диван и откинулись на спинку, очень часто платят за свой неверный навык падением, если скорость в гонке увеличилась.

4. Исключить желание опереться, подстраховать себя внутренней рукой – наоборот, стараться держать плечи параллельным склону, для этого сознательно тянуться внешней от поворота рукой к канту в районе заднего ботинка.

5. Движение на сгиб с загрузкой должно быть по своей динамике адекватно скорости и радиусу поворота. Чем дольше совершается поворот, тем медленнее (более тягучим) должен быть сгиб и перетекание. С увеличением скорости темп сгиба и загрузки будет расти, но практически никогда не превратится в какое-то одномоментное движение. Даже на очень высоких скоростях в коротких поворотах слалома загрузка и перетекание требуют времени.

6. Основное внимание на первых этапах должно уделяться правильной постановке доски на кант и увеличению угла закантовки до эффективного (в качестве эксперимента – до критического). В дальнейшем фокус смещается на глубину амплитуды при сгибе и верном выполнении перетекания.

Теперь несколько слов об условиях для выполнения упражнения. Очевидно, ширина склона должна быть комфортной для широких размашистых поворотов, особенно на первых стадиях обучения. Нежелательны резкие перепады крутизны, завалы и изменения направления трассы. Наст должен состоять из хорошо утрамбованного искусственного снега. Уклон должен быть достаточным для короткого разгона: на выполаживаниях выполнить дельный J-поворот затруднительно. С ростом мастерства становится желательным увеличение уклона. Кроме того, данное задание можно пробовать выполнять на обледенелых склонах или в условиях большого количества пухлого, мокрого, перекристализованного снега. Все это будет помогать развивать навык двигательного действия.

4. Инклинация (заклон) – определяющий прием инициации закантовки

Инструктор расставил перед собой несколько учеников, обутых в сноуборды, и рассказывал им об ощущениях, которые нужно получить при выполнении закантовки на доске. Подслушанный отрывок лекции на морозе звучал примерно так: «…и вот когда вы подогнете ноги вперед, то ощутите давление голени в языки ботинка, а также упретесь плюснами пальцев в подошву. Особенно важно надавить большим пальцем ноги, тогда канту перейдет усилие, и он сможет вдавиться в снег, вы будете поворачивать…» Конечно, это обобщение тех творческих речей, которые можно услышать с «академических кафедр» на многочисленных склонах страны. Но можно предположить, что такие персонажи – не редкое явление и встречал их каждый.

Теория физической культуры в определении решения двигательной задачи предъявляет важное требование к технике ее выполнения — это простота. Если нужный результат можно достичь более экономичным, простым, легким для освоения и понимания двигательным актом, он и будет наиболее техничным.

В полной мере это можно применить к технике закантовки заклоном. В тренерской практике я встречал десятки самых невообразимых рекомендаций, относящихся к вопросу начальной постановки доски на кант. Это предлагалось делать и бедрами, и движениями в коленях, и давлением пальцев ног, и даже давлением в пятки (и это при условии жесткого ботинка, в котором, как пальцами ни дави, пластик не продавишь).

Самым простым движением, которое позволит спортсмену закантовать сноуборд из положения, когда он находится на скользящей поверхности, является заклон всем телом по направлению вперед и внутрь поворота (инклинация от итал. inclinare, в пер. «склонять»). Никак не сгибаясь, не скручиваясь и без специальных давлений пальцами куда бы то ни было следует просто податься всем телом, находящемся в тонусе, как оловянный солдатик, тем самым создать рычаг, который заставит наклониться сноуборд — кант зацепится за наст, поворот начнется.

Заклон – это основной прием для того, чтобы спровоцировать, инициировать начало закантовки на любом сноуборде в любой стойке. Даже если «извратиться» и попробовать закантоваться при помощи любых других ужимок, физический смысл при успехе всегда будет один: вынести общий центр масс в сторону от сноуборда, что закономерно создаст рычаг и поставит доску на кант.

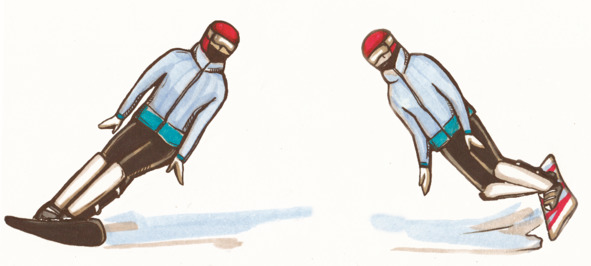

Сформировать первое представление о заклоне у спортсмена можно в уже известном нам упражнении J-поворот, в котором следует исключить загрузку. Более того, за счет заклона формируется и представление о резаном чистом ведении дуги в повороте без сброса хвоста. После непродолжительной работы J-поворотами следует перейти к сопряженным дугам на небольшом уклоне, совершая все повороты заклонами с произвольным радиусом, а перекантовку осуществлять за счет переваливания всем телом с одного рабочего канта на другой. Таким же способом будущему гонщику привьется понимание, как можно за счет более закрытой или открытой резаной дуги контролировать скорость, без помощи сброса хвоста или панического торможения «бульдозером» после того, как совершил пару дуг и разогнался слишком быстро (рис. 8, 9).

Рис. 8, 9

Убедиться, что воспитанник осознал принцип закантовки заклоном, позволит ситуация, когда правильная инклинация будет происходить не только по линии падения воды, по разгонной линии уклона, но и после выхода из закрытого поворота в положении глубокого траверса. Ощущения в таком случае можно испытывать весьма специфические: сноуборд движется поперек склона, а спортсмену необходимо «заклониться» вниз, как бы совершить падение в безопорное состояние. Сравнимо это с ощущением падения в пропасть с обрыва. Причем чем выше скорость, тем более выраженную инклинацию разрешат совершить физические силы. Если все делать правильно и уверенно, никакого падения не произойдет, сноуборд, вкантовавшись, совершит поворот и в самый критический момент подхватит своего наездника. В основном, большинство катающихся безбоязненнее «падают» лицом вперед на фронтсайд, а «падение» на спину в бэксайд всегда вызывает интуитивный страх. Но если преодолеть себя, начинаешь испытывать удовольствие, подобное катанию на американских горках, – и чем выше скорость, тем острее ощущения.

При кажущейся простоте движения при применении заклона непосредственно в гонке инклинация начинает обрастать многочисленными нюансами. Первый из них – это требование начинать закантовку, не распределяя продольный вес между ногами «50 на 50», а акцентированно загружая переднюю ногу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Хочу выделить нескольких специалистов: Рон Ле Мастер (Ron Le Master), его книга переведена на русский. (Ле Мастер, Р. Мастерство горнолыжника. Секреты правильной техники / Р. Ле Мастер – М.: АСТ, 2010. – 160 с.) Григорий (Грег) Гуршман, что особенно приятно – наш бывший соотечественник, написал фундаментальный труд не просто о мастерстве горнолыжника, а скорее о тренерском искусстве как профессии. В книге затронуто множество актуальных вопросов, ее можно скачать на сайте инструкторов Л. Фельдмана и Г. Гуршмана. (Гуршман, Г. Пьянта Су! Или Горные лыжи глазами тренера / [Электронный ресурс] / Г. Гуршман – М.: Инсан, 2005. – 255 с. -. – Режим доступа: http://youcanski.com/ru/kniga, свободный. – Загл. с экрана.) Также интерес представляют книги Харальда Харба (Harald R. Harb), тоже изданные на русском.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов