Полная версия:

Альпийский сноуборд. Жестко и параллельно

Каждая из упомянутых фаз поворота состоит из ведущего технического звена со своими деталями. Рассмотрим их в условиях движения доски по уклону средней крутизны с достаточной скоростью для совершения уверенных резаных поворотов в 40—50 км/ч.

Тактика – продуманное управление скоростью и траекторией поворотов на каждом из участков трассы слалома (слалома гиганта) для сокращения времени ее прохождения.

1. Закантовка – переход на новый рабочий кант и постановка его в начальный угол закантовки. В этой фазе давление на сноуборд в большей мере направлено на нос. Именно с носа доски кант должен врезаться в наст, что сразу задаст устойчивость и направление (траекторию) последующего движения. Собственно, от начального угла закантовки зависит агрессивность будущей резаной дуги. Что, в свою очередь, зависит от скорости, на которой движется спортсмен в данной фазе. Невозможно на небольшой скорости сразу поставить сноуборд в агрессивный угол закантовки, равно как малый угол закантовки на высокой скорости не даст желаемой плотной траектории движения по трассе.

Далее за счет своего бокового выреза сноуборд естественным образом начнет поворот и из положения траверса (траектории, перпендикулярной склону) перейдет в положение по склону вниз. После чего начинается самая важная фаза.

2. Разгон и вырезание дуги поворота. Интуитивно понятно, что быстрее всего сноуборд будет разгоняться, когда движется ровно вниз по склону, по линии падения. Именно за счет этой фазы набирается скорость – и чем длиннее данная фаза, тем бóльшую скорость спортсмен будет иметь на выходе из поворота. Кроме того, в этой фазе необходимо совершить поворот к следующему флагу трассы. Это возможно при условии, что угол закантовки будет увеличиваться и станет эффективным для данной скорости и уклона. Также в данной фазе на сноуборд будет оказано дополнительное динамическое давление за счет мышечной силы спортсмена, это позволит канту эффективнее врезаться в наст – произойдет загрузка. А сам сноуборд под действием загрузки еще больше прогнется, изменит свою геометрию, что приведет к изменению геометрии траектории поворота, сделает ее радиус меньше относительно того, который был в начале поворота. Кроме загрузки (кратковременного, но мощного давления, создаваемого действиями спортсмена на сноуборд) вектор этого давления постепенно перейдет от носа доски к центру и в конечном счете на хвост. Как уже отмечалось, данное продольное перемещение центра масс спортсмена относительно сноуборда разумно назвать перетеканием, поскольку оно происходит постепенно по мере вырезания дуги.

3. Разгрузка и раскантовка – завершающая, достаточно короткая, но не менее важная фаза в повороте. После того как доска поменяла направления движения (совершила поворот), необходимо пустить ее по новой траектории в другую сторону, а для этого нужно поменять рабочий кант. Напомню, что к этому моменту кант плотно врезан в наст, а центр масс спортсмена находится над хвостом сноуборда. Чтобы раскантовать доску, необходимо на короткое время снять нагрузку со сноуборда (что позволит облегчить его перекладывание с одного канта на другой) и, одновременно с этим, вернуть центр масс к носу, чтобы начать врезание в новую дугу поворота (перецентровку). Действие в третьей фазе требует от спортсмена высокой скоординированности и хорошего уровня физической подготовки, поскольку нагрузка, которую приходится преодолевать, может быть очень значительной.

Точность в выполнении каждой фазы поворота, мастерство самого этого исполнения и определяет уровень спортсмена. Если замешкаться и перекантоваться слишком поздно, то траектория движения перестанет быть плотной, увеличится путь прохождения до следующего поворота, прибавится время. Недостаточная или поздняя загрузка также не позволит сделать дугу резаной и плотной, а опоздание в третьей фазе (разгрузке) закроет траекторию поворота слишком сильно, что снова приведет к излишней потере скорости, послужит причиной «запирания» сноуборда.

Уверен, что в этой главе я не открыл читателю тайных истин. Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание на несколько аксиом, которые помогут двигаться дальше: главная формула быстрейшего прохождения любой трассы заключается в необходимости совершения поворотов резаной дугой с максимально плотной траекторией движения относительно флагов. Для того чтобы этого добиться, сноуборд ставится на кант достаточно рано (ранняя закантовка), врезание происходит с загрузки носа. По мере ведения дуги центр масс переходит от носа к хвосту (перетекание), а угол закантовки увеличивается, чтобы стать оптимально эффективным. Для выхода из поворота необходимо на короткое время снять вес с доски (разгрузка), поменять рабочий кант (перекантовка) и вернуть вес центра масс к носу (перецентровка).

Все возможные ошибки в траектории порождаются, в первую очередь, недостатками техники. В соответствующем разделе мы обязательно рассмотрим, какие отклонения от идеальной траектории прохождения трассы возможны, чем они вызваны и за счет чего их можно избежать.

3. Загрузка ангуляцией как основной элемент производства резаного поворота

«Спортсмены ангулировали, ангулировали, да не выангулировали, инклинировали, инклинировали, да не выинклинировали» – скороговорка, которую можно повторять, чтобы унять предстартовый мандраж.

Раскрытие сути техники, применяемой спортсменом для успешного продвижения по трассе, логично было бы начать с первой фазы поворота – закантовки. Однако я предпочту сначала описать не первую, а наиболее важную фазу поворота – загрузку. Этот этап в повороте является технически сложнейшим. Более того, для сноуборда он разделяется на два принципиально несхожих по биомеханике рисунка: движение на фронтсайде (переднем канте) и бэксайде (заднем канте). Эти – кардинальные! – различия в их биомеханике приводят к разной же эффективности, с которой может поворачивать сноуборд на фронт- и бэксайдах. Также отличаются и усилия, которые должен приложить спортсмен для входа и выхода из поворота в каждом случае.

Если внимательно проанализировать статистику ошибок, падений, срывов сноуборда во время соревнований, легко можно заметить, что подавляющее большинство из них случается во второй фазе поворота (загрузке). Причиной этому служит то, что в фазе загрузки спортсмену приходится преодолевать наиболее высокое воздействие физических сил. В первую очередь – центробежной.

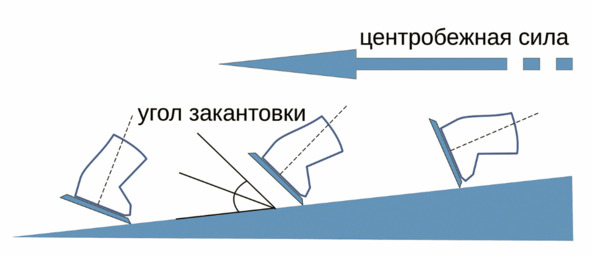

В методических пособиях многих авторов существуют похожие описания и раскладки векторов сил, которые действуют на спортсмена (сноубордиста или горнолыжника), движущегося по дуге с ускорением вниз по склону. Любому спортсмену, освоившему курс физики на уровне школы, эти схемы должны быть понятны. Рассматривать в формате книги данную теоретическую базу в полном объеме не имеет смысла. Для улучшения понимания предлагаю упростить всё и взять за основу одну из таких сил – центробежную, которая выталкивает гонщика наружу радиуса поворота тем сильнее, чем меньше этот радиус и выше скорость. Соответственно, основной задачей спортсмена является успешное преодоление центробежной силы (т. е. сопротивление этой силе). Существуют расчеты, которые демонстрируют, что с увеличением центробежной силы для удержания в повороте без срыва неизбежно увеличивается угол закантовки сноуборда по отношению к склону. Да и любой спортсмен, научившийся вырезать повороты, немедленно придет к этому выводу практическим путем (диаграмма 2).

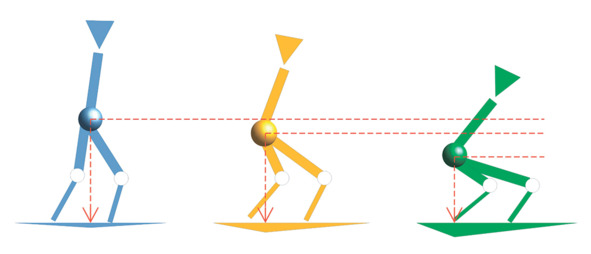

Диаграмма 2

Углы закантовки: слабый (сноуборд проскальзывает); эффективный, оптимальный для данной скорости и траектории (сноуборд уверенно упирается в наст); критический, запредельный (происходит потеря контакта с настом, следствием чего является срыв доски и падение)

Поставить сноуборд на кант и включить эффективный рычаг для увеличения угла закантовки гонщику позволяют жесткие сноубордические ботинки и их крепление к доске, исключающее малейший люфт. Кстати говоря, жесткие виды сноуборда называются подобным образом именно из-за жесткости прикрепления тела атлета к снаряду, а не потому, что сноуборды для параллельных дисциплин по своей конструкции якобы значительно жестче, чем, например, для кросса или даже фристайла в хафпайпе. Скорости, которые развивает спортсмен, разгоняясь в радиусах хафпайпа, всегда очень значительны и требуют от конструкции сноуборда высокой жесткости для осуществления контроля.

Эффективным углом закантовки является такое положение сноуборда, при котором, с одной стороны, спортсмена не будет срывать за пределы заданного радиуса поворота, а с другой – он не упадет телом внутрь поворота. В условиях практической гонки для каждого отдельного поворота эффективный угол закантовки всегда индивидуален и зависит от изменяющейся скорости, уровня уклона, состояния наста.

Таким образом, основным мастерством спортсмена является умение создать условия для того, чтобы в каждом конкретном повороте сноуборд достигал оптимального, эффективного угла. Это очень тонкое чувство баланса, чувство скорости и ощущение адекватности создаваемых мышечных усилий.

Более талантливые спортсмены приходят к этому самостоятельно путем длительной практики, прохождения многих сотен поворотов на разных уклонах с разным состоянием снега. Задача тренера – помочь воспитаннику овладеть всем разнообразием технического рисунка, чтобы уверенно себя чувствовать на любом насте в любых погодных условиях. Для этого нужно разобраться, каким образом угол закантовки можно регулировать.

Основным мастерством спортсмена является умение создать условия для того, чтобы в каждом конкретном повороте сноуборд достигал оптимального, эффективного угла. Это очень тонкое чувство баланса, чувство скорости и ощущение адекватности прилагаемых мышечных усилий.

С одной стороны, все очевидно: «заклоняйся» (отклоняйся) в сторону поворота до тех пор, пока угол не станет оптимальным. Но вместе с этим ясно: такое отклонение возможно только до определенного момента, после которого угол эффективной закантовки еще не достигнут, но спортсмен уже не в состоянии удерживать корпус в безопорном положении и сохранять равновесие. В этом кроется принципиальная разница между горными лыжами и сноубордом. Горнолыжник за счет внутренней опорной лыжи при повороте может оставаться в угле заклона, адекватном скорости, создавая эффективный угол закантовки лыж, а сноубордист нет.

Попытка найти дополнительную опору в виде руки – идея весьма сомнительная, хотя этим грешат многие спортсмены даже уровня кубка мира. Мало того, что это огромный риск получить травму, попав кистью в вешку или флаг, так это еще и сильно затрудняет динамичный выход из поворота по его завершении.

Подобные практики годятся разве что для декоративного карвинга, который предполагает различного рода укладки на склон и его касание, помимо сноуборда, еще и верхними конечностями. Но карвинг на то и декоративен, чтобы не требовать развития максимальной скорости, тем более по разбитому насту спортивных трасс, которые в определенных условиях быстро превращаются в серию канав и окопов. Впрочем, к разнице ведения дуги при помощи правильной ангуляции и заклона с опорой на руки мы еще вернемся.

Давайте рассмотрим рисунки.

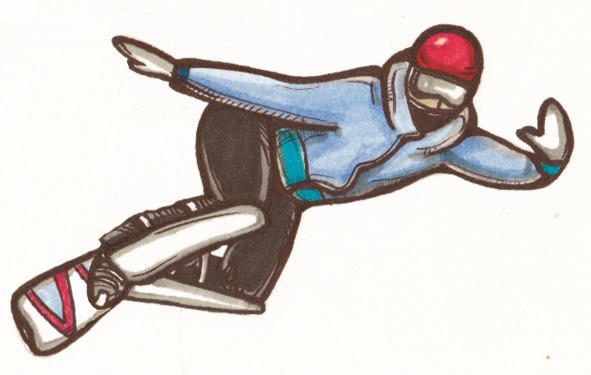

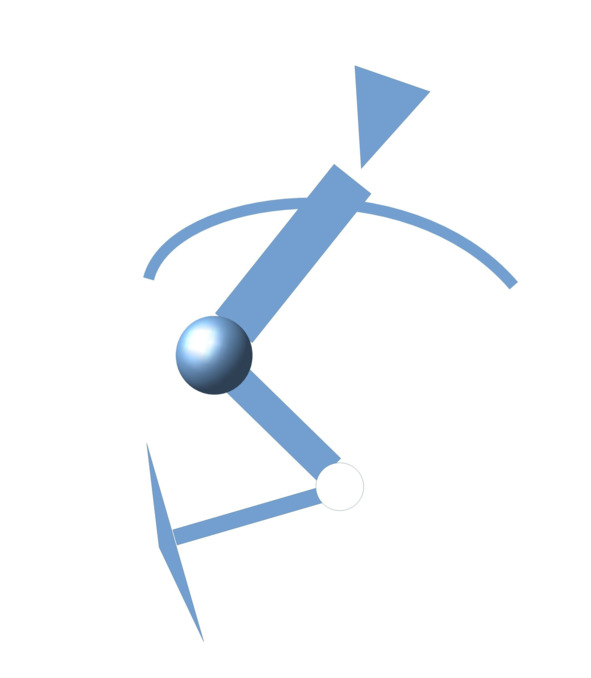

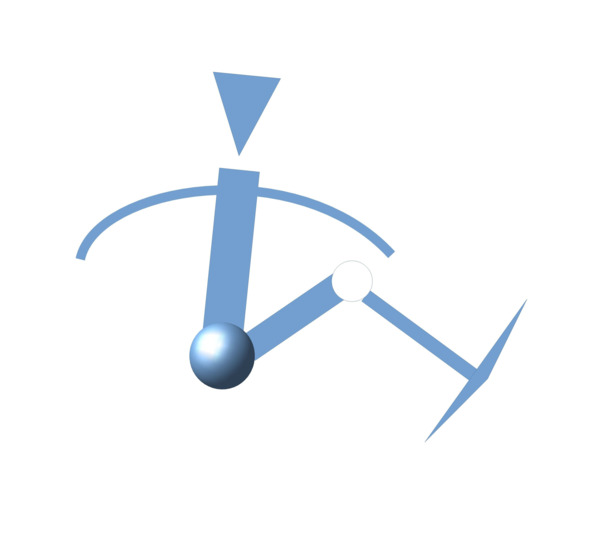

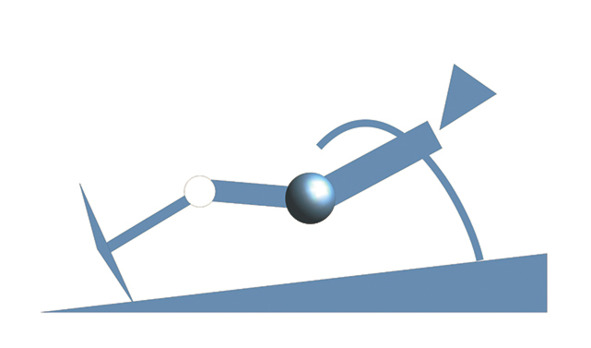

Рис. 1 и 2: Закантовка на фронтсайд

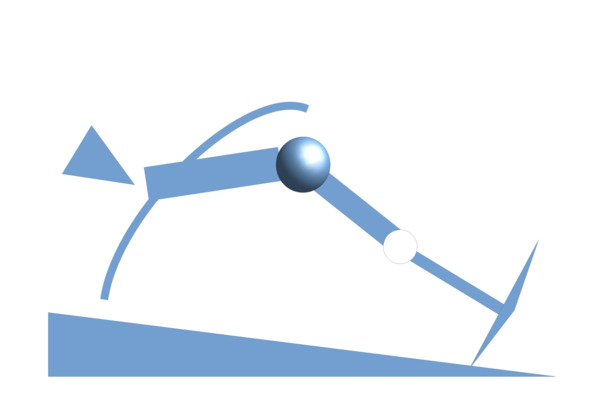

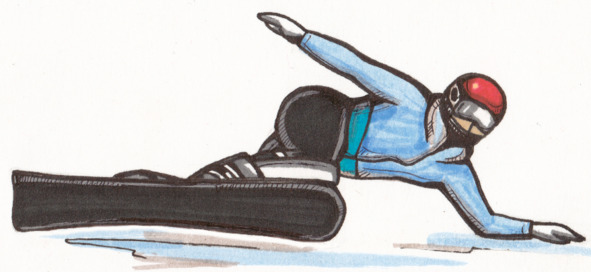

Рис. 3: Закантовка на бэксайд

Рис. 1

Рис.2

На рис. 1 положение ангуляции на фронтсайде не так выраженно, как на рис. 2, где оно более глубокое. Хорошую, устойчивую ангуляцию на бэксайде демонстрирует рис. 3.

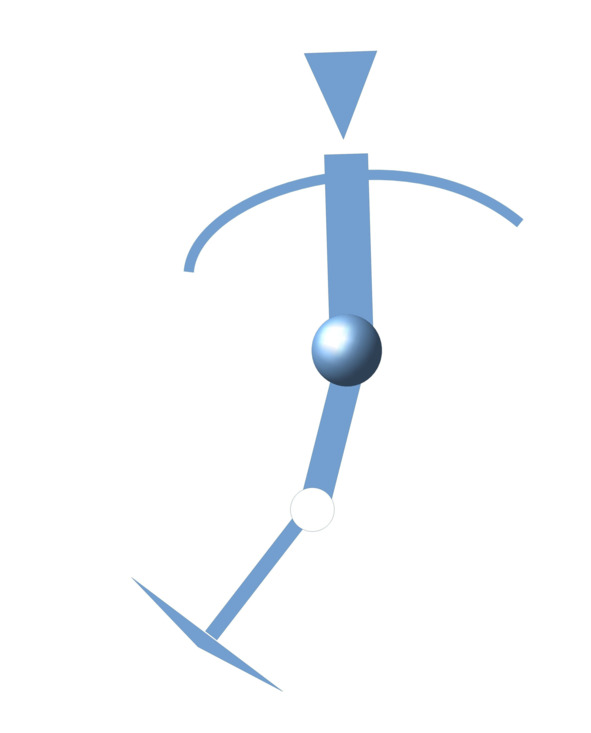

Теперь нам нужно рассмотреть биомеханическую модель, в которой находится тело спортсмена в каждом из положений фронт- и бэксайда.

Рис. 3

Начнем с фронтсайда. За счет удобного анатомического положения тела после первичной постановки сноуборда на кант мощным рычагом коленей можно добиться достаточно большого угла закантовки доски (диаграмма 3).

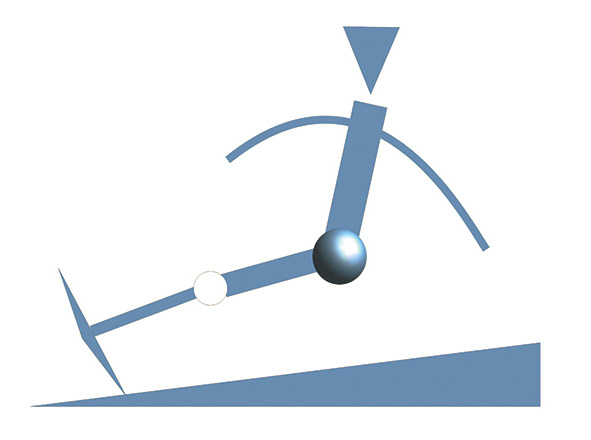

Диаграмма 3

Однако, чтобы при необходимости продолжить увеличивать угол закантовки, нужно совершить более глубокую ангуляцию в коленях. То есть буквально сделать приседание (диаграмма 3.1). За счет этого движения спортсмен, помимо увеличения угла закантовки, также дополнительно создает давление на сноуборд и наст, что приводит к более глубокому врезанию доски, другими словами – спортсмен совершает загрузку, повышая шансы на чистое прохождение поворота без срыва. Вместе с тем центр масс опускается и приближается к точке опоры, что делает спортсмена как физическое тело более устойчивым в условиях наибольшего воздействия на него выталкивающих физических сил.

Диаграмма 3.1

Выход из положения загрузки на переднем канте достаточно прост: динамичный, взрывной разгиб в коленях дает возможность совершить разгрузку, на очень короткий момент снять со сноуборда вес и перейти в другой поворот.

Короткий коленный рычаг способен мгновенно создать достаточное усилие для врезания сноуборда и его удержания в этом положении на протяжении всей второй фазы поворота – без особого риска сорваться.

С физической точки зрения, эффекты загрузки и разгрузки выражаются в понятии динамического веса. Это – то дополнительное давление, которое способно оказать тело спортсмена в короткое время на поверхность склона во время сгиба или разгиба. Динамическим вес является потому, что в зависимости от фазы поворота меняется в бо́льшую или меньшую сторону от статического (веса, когда сноубордист находится в неподвижной позе).

Бэксайд принципиально отличается тем, что рычаг для постановки доски на кант значительно более длинный (это, казалось бы, является преимуществом), но он включает в себя дополнительное подвижное звено – колени, что сильно понижает жесткость рычага и не гарантирует достижение оптимального угла закантовки, особенно на больших скоростях (диаграмма 4).

Диаграмма 4

Именно с целью нивелировать эту проблему направленная стойка гонщика значительно выигрывает по отношению к боковой стойке на бэксайде у мягкого сноуборда. Проекция сгиба в коленях в стойке боком практически лишает спортсмена возможности, при высокой скорости, создать эффективный угол закантовки. Так происходит подавляющее число падений спортсменов на мягких досках, взявшихся состязаться в поворотной трассе.

Ангуляция при бэксайд-повороте происходит в бедрах. Чем ниже бедра опускаются к насту, тем выше угол закантовки доски. К проблеме длинного рычага можно отнести и тот факт, что он более долог в управлении и менее чувствителен. Бедра глубоко опущены вниз и вглубь поворота, и это облегчает спортсмену задачу по удержанию тела без срыва канта в траектории. Важно сохранять тело в максимально вертикальном положении (т. к. угол закантовки тем выше, чем острее угол в бедренном суставе гонщика), а положение плеч фиксировать с разворотом в долину.

В коленях тоже должен происходить сгиб, и он необходим для увеличения динамического веса в моменте загрузки. Дополнительно нужно понимать, что за счет этого бедра как локализованный центр тяжести приближаются к точке опоры, а это позволяет улучшить равновесие в любой ситуации.

Сгиб в коленных суставах позволяет добавить еще один немаловажный технический штрих к картине эффективного резаного поворота с правильной ангуляцией – перетекание. Общий смысл действия зачастую выражается советом тренеров (в основном горнолыжных) «выпускать лыжи/сноуборд в конце поворота». Сам по себе совет прекрасен, только совершенно непонятен спортсменам-юниорам. Физический смысл его заключен в том, чтобы перемещать центр масс и концентрацию давления на сноуборд от носа доски (при вхождении в поворот) к его хвосту – к моменту, когда поворот нужно завершить. Перетекание создается за счет сгиба ног в коленях, фактически является приседанием и продолжается в течение всей второй фазы поворота. Самый сильный сгиб наблюдается у вешки. Рассмотрим схему перетекания (диаграмма 5).

Диаграмма 5

Бесспорно, сноуборд повернет, даже если давление никуда не смещать, однако фиксация веса на носу сноуборда очень часто становится причиной срыва канта и завершения гонки. «Передавил переднюю ногу», – обычно говорят в такой ситуации. Более стабильно спортсмен совершит поворот, если сосредоточит давление на центре, но тогда он также рискует сорваться в дрифт, а даже легкое проскальзывание может прибавить сотые доли секунды, которые так обидно проигрывать. Кроме того, будет сложно запереть траекторию дуги, то есть придать повороту более закрытый радиус, чтобы сбросить скорость или сделать более длинный заход на следующий поворот. С точки зрения тактики, умение управлять своей скоростью и траекторией при помощи запирания дуги необходимо, но об этом поговорим отдельно.

Так называемое выпускание сноуборда очень хорошо можно прочувствовать на вейкборде. Если следовать за катером широкими слаломными поворотами, то можно ощутить, как после апекса под максимальным натяжением фала, если слегка поддать вейкборд с задней ноги, он на какой-то момент ускорится, вынырнув из воды, а фал ослабнет. На сноуборде роль удерживающего фала выполняет только сила реакции опоры, но эффект «выныривания» – короткого, иногда едва заметного ускорения, сделанного в нужное время, тоже можно испытать. Перетекание – настолько тонкий технический элемент, что стоимость ошибки здесь равна падению. На соревнованиях встречается ситуация, когда гонщик по разным причинам засиживался на задней ноге, после чего доска «выстреливала» его из дуги радиуса с такой силой, что шансы на продолжение гонки становились очень невелики. Передавливание хвоста приводит к отпружиниванию, правильное давление – к ускорению.

Владение перетеканием необычайно разнообразит и универсализирует технический рисунок спортсмена. Это по-настоящему тонкое, интуитивное движение дано постичь далеко не всем. Необходимо регулировать амплитуду, усилие и четко улавливать момент, при котором перетекание завершается, а сноуборд ускоряется в повороте навстречу следующему флагу. Тренировать его необходимо специально, начиная с самых первых шагов в освоении техники, и никогда не переставать, даже если вы спортсмен уровня кубка мира.

Теперь рассмотрим биомеханические модели при минимальной ангуляции и попытке опорного положения за счет внутренней руки. На рис. 4, диаграмме 6 отображен фронтсайд,

Рис. 4

рис. 5, диаграмме 7 – бэксайд с опорой на руку.

Диаграмма 6

Рис. 5

Диаграмма 7

Кроме уже упоминавшегося высокого риска получить неприятную травму, зацепившись рукой за вешку или флаг, в подобном положении тела мы теряем несколько физических преимуществ перед положением глубокой ангуляции. Во-первых, уменьшается упор в доску, часть веса спортсмена передается в опорную руку, и загрузка становится менее эффективной. Во-вторых, оперативно откорректировать угол закантовки становится практически невозможно – гонщик оказывается заложником положения. Он может только увеличивать угол, но не уменьшать его, если того потребует ситуация: например, станет очевидно, что поворот эффективнее пройти более открытой и скоростной траекторией. В-третьих, риск довести снаряд до критического угла закантовки очень велик. Сколько раз это подводило спортсменов в самые ответственные моменты, когда они на полном ходу слетали с радиуса поворота, лишаясь шансов на победу?! В-четвертых, разгрузка и последующая перекантовка из подобного положения в меньшей степени начинает зависеть от управления спортсмена, а скорее отдается на откуп подъемной силе крутящего момента, который нарастает к концу поворота. Для эффективного прохождения поворотов в таком положении необходимо, чтобы скорость, а значит и уклон, была для всех поворотов одинаковыми. Если скорость увеличится, у спортсмена возрастает риск вылететь с трассы. А разве смысл гонки не в том, чтобы стремиться к максимально возможной скорости в каждом повороте, вместо того чтобы сохранять ее комфортной для поддержания стабильности в ограничивающем положении тела при загрузке? И наконец, в-пятых, ювелирно осуществить перетекание будет сложнее или вообще невозможно: упор в руку собьет все рецепторное ощущение баланса и координации (рис. 6).

Рис. 6

Таким образом, интуитивное желание гонщика облегчить себе положение в фазе загрузки за счет подстановки опорной руки может помочь успешно решить сиюминутную задачу сохранить равновесие, но в перспективе это повлечет за собой огромные ограничения в технике. Учить подобному юниоров я не рекомендую.

Другой возможной проблемой, более характерной для бэксайд-ангуляции, являются полностью выпрямленные колени (рис. 7, диаграмма 8).

Рис. 7

Диаграмма 8

Данное положение прохождения поворота своеобразным упором, возможно, позволяет несколько лучше передать усилие общего рычага и при меньшем сгибе в бедре достичь более высокого угла закантовки, однако полностью лишает спортсмена возможности воздействовать на сноуборд при помощи динамического веса, исключает перетекание. Кроме того, амортизировать за счет коленей неровности наста также почти невозможно, а если спортсмен еще и передаст часть усилия в опорную руку, то падение по достижении определенного порога скорости становится неизбежным.

Обратите внимание: на рис. 7.1 уходу в глубокий сед с распрямленными ногами способствует разворот плеч боком. В таком положении удобней достичь хорошего угла в бедрах и, как следствие, угла закантовки. Хотя демонстрация подобной техники при комфортной скорости на среднем уклоне может весьма впечатлить, это не должно вводить в заблуждение. Как только уклон увеличится – вырастет скорость, прохождение поворота упором тут же приведет к фиаско.

Рис. 7.1

Еще одной распространенной проблемой является слабая амплитуда работы в коленных суставах, другими словами, отсутствие вертикальной работы. Как нам удалось установить, вертикальная работа напрямую связана с динамическим весом, успехом загрузки и разгрузки сноуборда в движении по трассе. На мой взгляд, проблема недостаточной ангуляции, слабой вертикальной работы рождает стремление приспособиться, каким-либо иным способом преодолеть поворот, подставить опорную руку, заблокировать колени, проехать поворот на полусогнутых ногах и т. д., а это, в свою очередь, объясняется слабой общей физической подготовкой спортсмена или методическими ошибками в его ОФП. Если ребятам младшего юниорского возраста еще можно простить подобные недоработки, то вялость в ногах и невозможность старших юниоров совершить 25—30 динамических взрывных сгибов-разгибов на трассе вызывает недоумение.

Хочу подчеркнуть, что вертикальная работа только внешне имеет сходство с приседанием, поскольку в приседании мышцы спортсмена работают на удержание веса и позы в определенном положении, а при динамической вертикальной работе происходит активное сгибание тела с созданием давления на опору, при этом участвует большое количество мышц ног, бедер, пресса и всего корпуса спортсмена в целом.