Полная версия:

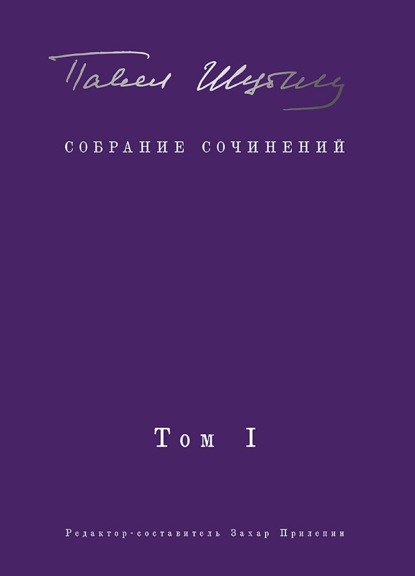

Собрание сочинений. Том I. Поэтические сборники

Реакция была самой разной – от «Да ладно тебе, Пашка, заливаешь ты!» до попытки поймать его на неточностях, раскусить, но всякий раз выяснялось, что Шубин действительно хорошо знаком с материалом.

Обладавший отличной памятью и прочитавший всё, что только возможно о тех или иных путешествиях, он держал в голове огромный набор фактов, деталей, заставлявших уняться даже самых суровых скептиков: может, и правда ходил в далёкие плавания? Вон какой крепкий, загорелый, походка враскачку – как у бывалого моряка; а глаза какие честные.

На фоне повествований о посещении мыса Доброй Надежды упоминание про краткий визит к Грину кажется вполне невинным, тем более что Шубин будет про ту встречу время от времени вспоминать до самого конца жизни, причём в разговорах с самыми близкими людьми.

Возьмём на веру: был, виделся, получил напутствие. И решил учиться литературе.

В 1932 году Шубин приходит в литературную группу при ленинградском журнале «Резец».

Несмотря на своё нарочито пролетарское название, это было литературно-художественное, весьма достойное, два раза в месяц выходившее издание со вполне себе весомой по тем временам молодой и деятельной редколлегией. Редакторствовал в том 1932-м году в «Резце» 28-летний критик Анатолий Горелов, в редколлегию входили знаменитый тогда писатель Юрий Либединский и Пётр Чагин – ценитель литературы и партийный деятель, в своё время опекавший Есенина.

Литгруппа «Резец» состояла примерно из сорока человек и включала прозаическую, поэтическую, критическую секции и киносекцию. В Ленинградской ассоциации пролетарских писателей «Резец» был представлен своей группой.

Литгруппа эта могла похвастаться тем, что выпустила в жизнь замечательного поэта Александра Прокофьева. В 1931 году у того вышла первая поэтическая книга. Участник Гражданской и бывший сотрудник ВЧК-ОГПУ, Прокофьев вскоре займёт одну из ведущих позиций в советской поэзии.

Наряду с Шубиным занимались в «Резце» ещё два поэта, которые получат определённую известность. Бронислав Кежун (ровесник Шубина, тоже с 1914 года, родом – петроградский, из поляков) и Борис Костров (на два года старше, с 1912-го и опять же петроградец). Все они попадут на Великую Отечественную. Кежун проживёт долгую жизнь, выпустит десятки поэтических книг; Костров погибнет в марте 1945-го, меньше чем за месяц до победы, успев издать одну книгу стихов.

Руководил группой литературовед Валерий Друзин – впоследствии профессор и большой литературный начальник.

Поэтическое мастерство в «Резце» преподавал Михаил Троицкий – 1904 года рождения, петроградец, автор на тот момент шести сборников стихов, переводчик; основной темой его стихов была армейская служба и предстоящая война. Троицкий окажет на Шубина большое влияние.

В том же году у Шубина получаются первые настоящие стихи. Что характерно – о путешествии во Владивосток.

Будто уж если ветер не хлёсткийИ заводские будни просты, —Так далеко я от владивостокскойНеобычайной двадцатой версты.А не нынче ли лёгкой походкойЧерез вечер и тень пронеслоКруторёбрые абрисы лодкиПросолённое морем весло.И растаяла звёздная высыпьС тихим шумом расколотых льдин,Натолкнувшись волною на пристань,Охранявшую мыс Басаргин.(«Эскиз», 1932)Голос поэта оживал, пробуждался.

Можно вообразить себе его радость, его счастье: я умею! Бродя по ленинградским улицам, шептал свои стихи, пьянея от слов, которые ещё вчера были чужими, а сегодня стали – его.

Жил Шубин по адресу: Полюстровская набережная (сейчас Свердловская) – через Неву от Смольного – дом 25, строение 2, квартира 41. Маршруты его прогулок – в самом центре, вдоль Невы.

«Эскиз» Павла Шубина был опубликован в 14-м номере журнала «Резец» за 1933 год.

Это первые его, но не последние стихи о Владивостоке.

Владивосток в шубинской поэзии станет главным соперником Ленинграда и оставит далеко позади родной Орёл.

Уроженец Владивостока, современный писатель Василий Авченко подметил в шубинских стихах несколько ошибок, которые мог бы разглядеть только коренной житель.

В своей работе, посвящённой Шубину, Авченко пишет: «Вызывают недоумение “фиорды” – никаких фиордов и близко нет, “губа” – во Владивостоке нет заливов, именуемых губой, а также то обстоятельство, что до Русского острова – “верных полста” вёрст (ширина пролива Босфор-Восточный, отделяющего город от Русского, – всего около километра)».

Далекоидущих выводов Авченко тактично не делает: может, был, Шубин во Владивостоке в 1932 году, а может, и не был.

И здесь снова, как и в случае с мысом Доброй Надежды, возникают вопросы.

Может, он и Владивосток придумал?

Молодой, влюблённый в прозу Грина Шубин мог считать проблемой отсутствие романтической фактуры в его поэзии. Талант, как выяснилось, имеется, но не про Чернаву же всё время писать.

Газета «Молодой рабочий» в том же 1933 году дала любопытную справку: «Шубин Павел – член литгруппы “Резец”. Родился в 1911 г. Комсомолец (бывший беспризорный). Печатается с 1933 года».

Информация эта, во-первых, явно предоставлена самим Шубиным, а во-вторых, она, конечно же, не верна.

«Бывший беспризорный», родившийся, как мы помним, в 1914 году, накинул себе три года (тем более что стихи, процитированные нами выше про «тяжёлый год, четырнадцатый год» своего рождения, Шубин ещё к тому времени не написал).

Зачем ему было нужно увеличивать свой возраст?

В эти три года помещалось всё то, что ему было необходимо для достойного поэтического старта. Если ему всего 19 (как и было на самом деле) – и к этому времени ухитрился закончить школу, побывать в Одессе, отучиться в ФЗУ, следом поступить на вечернее отделение конструкторского техникума им. Калинина, одновременно став ударником на заводе, – когда бы он успел всерьёз побеспризорничать, походить по морю, а после ещё и во Владивосток съездить? Причём съездить до того, как он пришёл в литературную группу «Резец», потому что с тех пор, как он там занимался, Шубин вроде бы никуда надолго не уезжал.

Въедливые наблюдатели, узнав, что он родился в 1914 году, сразу бы сосчитали: Паша, в 1920 году тебе было шесть лет, в 1922 – восемь, в 1924 – десять, а дальше началась такая активная борьба за бездомных детей, что за несколько лет проблему беспризорности свели на нет.

В те годы люди подобные вещи считывали легко, и Шубин тоже про это знал. «Где же прячется твоя беспризорная биография?» – спросили бы строгие товарищи, недобро ухмыляясь.

Это Прокофьеву повезло! Родившийся в 1900 году, в 1919-м он вступил в РКП(б), воевал на Петроградском фронте, был в плену у Юденича, бежал, в 1920-м окончил Петроградский учительский институт Рабоче-крестьянской Красной армии – вот это, знаете ли, биография!

А Шубину что было на этом героическом фоне делать? Как о себе заявить?

Революционной и боевой биографии не досталось. Ну так хотя б иными трагедиями раскрасить годы юные.

В том же 1933 году появляется у Шубина стихотворение «Колокол».

Эту церковь строили недавно(Двадцать лет – совсем пустячный срок…)Вот она блестит пустыми главами,Жёлтыми, как выжженный песок.В год, когда навеки исчезалиВ битвах имена фронтовиков, —Колокол в Тагиле отливалиВ девятьсот четырнадцать пудов.………………………………Месяц для него опоку ладилТщательно, как делать всё привык,Старший брат мой, пьяница и бабник,Лучший по округе формовщик.И в земле, очищенной от гальки,Выверенной с каждой стороныДеревянный шлем заформовалиВ яме двухсаженной глубины.Печь плескала раскалённой медью,Выпуск начинать бы хорошо…Мастер ждал хозяина и медлил.И ещё хозяин не пришёл —Брат мой крикнул: «Выпускай-ка, Костя!Что хозяин! Ждать их – сволочуг…»Мастер, задохнувшийся от злости,Обругался шёпотом и вдруг,Багровея бородатой мордой,Как медведь присадист (ну, держись!..)Снизу вверх ударил в подбородокКулаком… И брат свалился внизПрямо в форму. Бросились, немея,К лестнице в двенадцатый пролёт:Может быть, они ещё успеют,Может быть, кривая пронесёт…Но уже, рассвирепев с разлёта,Искры рассевая высоко,Шёл металл сквозь огненную лёткуБелый, как парное молоко.И когда с шипением и гудомПодошла белёсая гроза,Брат ещё смотрел – через секундуЛопнули и вытекли глаза.Старший и единственный брат Павла – Андрей, конечно же, был вполне себе жив.

Но если в случае с этой балладой можно сослаться на то, что рассказчик здесь – лицо абстрактное, равно как и его брат, то про автобиографические стихи 1935 года «Слово в защиту», где Шубин рассказывает о себе, так сказать уже сложнее.

Там у старшего брата-повествователя появятся протезы (напомним процитированные выше строки: «Седая мать, холодный едкий дым, / Протезы брата, выбитая озимь…»). Читатель неизбежно догадывается, что брат потерял конечности в сражениях империалистической войны.

На самом деле ноги-руки у Андрея были на месте.

Но что там брат! Годом раньше Шубин безжалостно похоронил мать своего лирического героя:

Но не этим памятно мне детство…Не его дешёвое наследствоМне дано сегодня вспоминать —Боль мою вынашивать такую…Кто-то умный всё, о чем тоскую,Выразил коротким словом – мать.…………………………………….И доныне памятной осталасьТела её слабого усталостьК вечеру почти любого дня…И ещё я смерть её запомнил…В чёрных, бо́льных трещинах ладони,Сроду не ласкавшие меня.(«Мать», 1934)Родившая одиннадцать детей Ольга Андриановна, быть может, не всегда имела возможность приласкать младшего сына; в любом случае проживёт она долго – схоронив ещё в молодости четверых малых детей, переживёт, увы, и младшего своего сына – поэта.

Отношения меж ними, оговоримся сразу, были добрейшие, и, едва начав зарабатывать литературой, Шубин будет неизменно переводить деньги в родной дом, с какого-то времени, по сути, начав содержать стареющих родителей, а потом и вовсе заберёт мать к себе жить.

Единственный сын Павла Шубина, внук Ольги Андриановны, напишет в воспоминаниях, что отец был у неё самым любимым из всех детей – с самого его младенчества она души в нём не чаяла.

Но поэзия! Поэзия требовала с него жертв неслыханных!

Во все времена поэзия – не только безжалостное соревнование в мастерстве, но ещё и в перипетиях биографий. Поэтому в 1935 году Шубин пишет программное стихотворение «Где-то за Окой»:

Я нигде не мог ужиться долго.Мне хотелось навсегда узнать,Чем живёт страна,О чём над ВолгойЗори астраханские звенят.Широко открытыми глазамиМне хотелось видеть светлый мир,Где Хибиногорск цветёт садамиИ дымит заводами Памир.И меня во все концы бросалоНа пути открытом и глухом,От Владивостока до Урала —Слесарем, шахтёром, пастухом;И везде дарила жизнь простаяМне работу, песни и жильё.И не знаю я, когда устанетСердце ненасытное моё!Из трёх перечисленных профессий (слесарь, шахтёр, пастух) Шубин официально владел и занимался только первой. Впрочем, здесь стоит признать, что большинство поэтов и одной не владели.

В том же 1935 году в стихотворении «Родина» Шубин пишет:

Семь лет я дружил с незнакомою речьюВ казахских кибитках,В калмыцких возах.Долины Памира, сады СемиречьяСемь раз отцвели у меня на глазах.Я мёрз или слеп от горячего пота,Меня малярия трясла через день.И всё же подруги-друзья, и работа,И радость, и песня встречали везде.Мы хату, где выросли, любим. И всё жеЯ твёрдо не знаю до нынешних дней,Донская ль станица мне будет дорожеИль, может, сады Семиречья родней.Как бы он сочинял такое, если б три года себе не накинул!

Тогда же, в 1935 году, в стихотворении «В который раз идти на перепутья…» к Уралу и Семиречью прибавляются Днепрострой и некое не названное море, куда, вполне возможно, уходит лирический герой в плаванье:

А я, носивший к Днепрострою камень,Я видел от Кремля в полуверстеИ лирика с трахомными глазами,И первый трактор, уходящий в степь.И всё, что было,Всё, что есть сегодня,Солёным ветром бьющее в глаза,Уходит в море, поднимая сходни,Чтоб никогда не приходить назад.В следующем году тема будет продолжена:

В глазах дремучей зеленью рябя,Шумел Амур, и кедрачи шумели.Нас было трое молодых ребят,Небритых сорок дней.И перед намиЛежали пади, словно в полусне.Я вижу их с закрытыми глазамиСейчас смелей и, чем тогда, ясней.Я понял дух охотничьей удачи,Когда, всадив по обух топоры,Над краем зверьей, сумрачной норы,На старых кедрах, розовых, как медь,Мы сделали зарубки, обозначив,Где людям жить и городу греметь.(«Город», 1936)Если бы он стал однажды по-настоящему знаменит, завистники и ревнивцы разыскали бы, разрыли вехи его истинной биографии. Откопали б осмысленную путаницу в датах, ложную беспризорность, брата в добре и здравии, неслучившиеся поездки.

О, как бы в него вгрызались тогда, как бы кусали, как бы выводили на чистую воду! Требовали бы покаяться и замолчать навсегда!

На самом деле всё это значения не имеет – был, не был.

Это – великолепные стихи. Мы же читаем стихи, а не к трудовой награде Шубина посмертно представляем? Стихи – вот. Полнокровные и яростные. Неважно, где он там был, не был. Он уже самим фактом написания стихов – был там, работал на это.

И тем не менее.

Когда б шубинскую биографию на самой беспощадной чистке разобрали бы на самые малые составляющие, в какой-то момент он взял бы да и выложил на стол свою трудовую книжку.

(Чудо, но одна из них сохранилась до наших дней!)

Да, там нет Днепростроя и казахских кибиток.

И тем не менее в трудовой Павла Николаевича Шубина значится: «1 ноября 1931 – 7 марта 1932, место работы: Владивосток. Должность: слесарь».

Он взял – и махнул из Ленинграда во Владивосток! И отработал там четыре месяца! Он там был! Просто когда, спустя год, сочинял стихи, напутал некоторые вещи – такое случается.

Более того.

Вернулся на свой прежний завод и был восстановлен в прежней должности он только 21 ноября 1932 года! То есть семь месяцев неведомо где скитался.

Вот откуда эти семь лет! Каждый месяц – за год шёл!

Быть может, следы его путешествий разыщутся, но пока никаких документальных известий о том периоде в жизни Шубина нет. Трудовая книжка их не зафиксировала, а воспоминаний о том времени никто не оставил.

Может, он и успел в эти семь месяцев, минуя трудовые договоры, поработать пастухом, а то и на шахте – на самой неквалифицированной работе.

С этим – вполне себе весомым опытом – он и вернулся в Ленинград. И шагнул в поэзию.

Домысливая в мелочах и датах, он не обманывал в главном!

Поэтому совершенно спокойно утверждал:

Я говорю суровые слова —Так жизнь меня большая научила.И песня, как тугая тетива,Всегда звонка и так же осторожна,И, как стрела в груди врага, права.И, может быть, моя простая силаЛишь только тем красива и жива,Что никогда не знала дружбы с ложью.(«Я говорю суровые слова…», 4 января 1935)Отучившись год на вечернем отделении конструкторского техникума им. Калинина, Шубин его бросил, точно теперь уже поняв, что призвание его в другом.

В 1935 году он поступает на филологическое отделение Ленинградского пединститута им. Герцена.

И прямым текстом жалуется на невозможность жить сразу несколько разных жизней:

Мне б в хлебном поле вырастать,Мне б полыхать огнём,Водить в тумане поездаВ безбрежии твоём;В Магнитогорске лить чугун,Лететь сквозь ночь к звезде…И горько мне, что не могуЯ сразу быть везде!Характерно, что стихотворение это носит симптоматичное название «Зависть». По смыслу оно созвучно его же посвящению Николаю Островскому под названием «Жадность».

Он жадно и завистливо желал обрушиться в жизнь, при том что уже успел зачерпнуть и её дорог, и её ветров.

Но, обретя опыт путешествий, проехав наискосок всю страну, Шубин твёрдо понял: если не научишься быть настоящим поэтом – ни о чём рассказать всё равно не сможешь. Опыт сам по себе ничего не значит. Чтобы петь о свершениях – нужны не только свершения: в первую очередь надо выучиться петь.

Строго говоря, и Эдуарда Багрицкого судьба в «сабельный поход» не водила и на кронштадтский лёд не бросала, и Владимир Маяковский город-сад, им воспетый, не строил, и большинство из тех событий, о которых сочинял сначала частушки в «Окнах РОСТА», а потом писал огромные поэмы, воочию не наблюдал.

И тем не менее именно они стояли в центре советской поэзии.

И вот, предвкушая своё огромное, невероятное, от Памира до края мира будущее, Шубин описывал и ту жизнь, которую теперь ему, студенту, пришлось познать:

Как мы жили? —В немеркнущем гулеС поздних лекцийВ столовую шпарь…Песни,Смех,Толкотня в вестибюле,Ночь.Закутанный в иней январь.И – кино на углу, за полтину,И – квартал в болтовне искружив, —Сон в четвёртом часу,ЛамартинаДо утра под щеку положив.(«Студенты», вторая половина 1930-х)Надо понимать, что свою мифологию Шубин создавал ещё и в силу гласного и негласного студенческого соревнования.

Современник (на год моложе) Шубина, выпускник ЛГПИ им. А.И. Герцена 1938 года писатель Константин Константинович Грищинский вспоминал, как в 1930-е выглядел набор абитуриентов в Герценовский институт: «Тогда я не замечал ни мамаш, ни папаш. В очереди стояли люди большей частью в зрелых годах. Одеты были все по-разному: кто – в городском костюме, кто – в рубашке с деревенской вышивкой, кто – в красноармейской гимнастёрке».

И хотя здесь Шубин уже был не самым молодым (ему исполнился 21), но в институт зачастую шли ребята куда опытнее его, и с настоящей беспризорностью, и с войной за плечами.

Несмотря на то что Шубин, кардинально сменив направление, решил учиться филологии, на вступительных экзаменах, помимо литературы и обществоведения, ему пришлось сдавать химию, физику и математику; а дальнейшее обучение также предполагало предельно широкий кругозор.

Учили там – строго, всерьёз, многому.

Грищинский продолжает: «Внимание к вопросам дисциплины было исключительно высокое. Прогул на фабрике и прогул в институте считались деяниями почти что равноценными. Спуска в этом не было».

Жил Шубин в одном из четырёх герценовских общежитий.

«В каждой аудитории обитало до полутора десятков человек. Посредине каждой из них стоял пятиметровый длинный стол – наследие бывшего Воспитательного дома. Кроме тумбочек и дряхлых стульев, иной мебели здесь не было.

<…>

У входа была устроена вахта. Охранники-старики дежурили круглые сутки. А рядом, в холодной камере, были полуголодные овчарки и дворняги. Днём их держали взаперти, а ночью выпускали. Собаки в поисках пищи бегали по коридорам и лестницам, охраняя тем самым кафедры и деканаты от возможного проникновения нечистых рук.

Собаки обретали свободу в полночь. Беда студенту, если он приходил в общежитие позднее. Стучишь в окно сторожки и не достучишься. Кряхтя, встает со своего ложа недовольный сторож-старик и, поминая всех святых, открывает скрипучую дверь. Свистком собирает разбежавшихся собак, придерживает их за ошейник и напутствует: “Ну, беги, малец! Смотри, чтоб успел… Злые ведь…” Что есть духу бежишь по темным катакомбам в сторону столовой. Благо каждый выступ и поворот знакомы. Одного боишься: как бы не упасть, потеряешь время».

Где подрабатывали студенты?

«На Фонтанке, от Невского до самого цирка, по той стороне, где ныне филиал Публичной библиотеки, была мощённая булыжником набережная с редкими, тускло светившимися фонарями. Вся эта набережная представляла собой грандиозный склад дров. К гранитному берегу реки причаливали баржи, груженные осиновыми, ольховыми и березовыми плахами. Вот эти баржи студенты и разгружали. Деньги выдавались грузчикам наличными…»

Шубин, физического труда никогда не чуравшийся, имел тогда ещё и должность корреспондента газеты «За большевистские пед. кадры», где выступал фельетонистом.

Грищинский вспоминает одну историю про Шубина: «Однажды под псевдонимом “Троглодит старший” (“младшим” был один из его сокурсников) он написал фельетон “Придётся дать выговор”. В нём он живописал поход по общежитию № 1 комиссии, возглавляемой пом-директора Яковлевым (А. И. Яковлев (род. 1903 – погиб на фронте в 1941) – прим. З.П.). Толкнув дверь комнаты № 589, Яковлев решительно шагнул вперёд. В комнате на грязном столе лежала внушительная куча окурков. Засиженные мухами лампочки почти не освещали комнаты. На подоконниках лежала пыль ещё доисторического периода.

– Как же вы тут живёте? – обратился Яковлев к взъерошенной фигуре.

– Так я же Жук! – весело ответила фигура. – Нам в навозе сподручно. И вообще, у нас даже староста, именуемый Карасём, привык и великолепно плавает.

Студент Жук на следующий день после выхода газеты пришёл в редакцию. Он был возмущён, что фельетонист отождествил его с навозным жуком. Редактор выслушал его внимательно, а потом сказал, чтоб тот уносил подобру-поздорову ноги, а то фельетонист бока намнет, чтоб не ходил жаловаться».

Слава у Шубина в герценовском была совершенно однозначная. Он был хороший и весёлый товарищ, но физическую силу, если на то была необходимость, применял без раздумий. Раз уж назвался беспризорником, прошедшим к тому же горы и моря, – отступать некуда.

Он и не отступал.

Грищинский характеризует его так: «Умный, сильный и злой».

И далее ещё точнее: «Вот он: бритая летом голова, большие надбровные дуги, волевая челюсть и взор – глубокий, словно сверлящий, испытывающий».

«Жизнь не баловала Шубина», – пишет Грищинский, и здесь мы понимаем, что все его сокурсники в поэтическую шубинскую мифологию верили совершенно всерьёз.

«…и был он, вероятно, на самом деле злым», – продолжает Грищинский.

(«Злой» – как отметит вскоре советская критика, один из самых частых эпитетов в стихах Шубина. «Злой» и ещё: «горький»).

«Шубин любил позлословить. Одним это нравилось, другим нет. Жук, высмеянный в фельетоне, отнюдь не был единственным и главным его недоброжелателем.

Пожалуй, самым яростным противником Шубина как поэта был Михаил Горелов, студент с физмата. Высокий, худой, с растрепанными длинными волосами, Горелов обладал странностями: то до сумасшествия штудировал учебники по астрономии, то рассеянно бродил по коридору, то писал стихи. Однажды он принёс в редакцию целую тетрадь своих стихов. Дали их прочитать Шубину, на рецензию. Павел, не стеснявшийся в выражениях, назвал гореловские стихи чушью».

«Однако был злым Павел скорее внешне. В глубине души томились чистые и ясные чувства любви к товарищам, родному краю, институту…»

«В институт поступил не только для того, чтобы стать педагогом, а “для ликвидации недостатка культуры”», – пишет Грищинский, судя по всему, цитируя самого Шубина.

Развивался он, впрочем, сразу по нескольким направлениям.

Накануне поступления в институт Шубин всерьёз займётся боксом. На второй год занятий получит боксёрский разряд. И начнёт участвовать в соревнованиях на ринге. Сокурсники ходили на него смотреть.

Кажется, это исключительный случай в русской литературе. Подраться у нас иные любили, но чтобы выйти в профессионалы – это редкость.

При этом вот ведь какой парадокс! Слесарное дело хотя бы упоминал, про беспризорника, пастуха и шахтёра говорил, а про бокс и победы на ринге – даже вскользь не вспомнил.

Равно как и про одесские свои дела моряцкие – которые в поэзию его странным образом не попали.

Равно как и впоследствии – про собственные военные приключения.

Скромность? Да вроде бы, на первый взгляд, не его качество. И тем не менее…

Грищинский продолжает: «Мы шагали в будущее непроторёнными дорогами. Сегодня даже не представить себе, как мы тогда ликовали, когда комендант объявлял, что для набивки матрацев привезли свежую солому. Белья постельного не было и в помине».

«В институтском клубе ежедневно играл студенческий джаз-оркестр, и мы все поголовно учились танцевать – кто в специальной школе, а кто самоучкой. Просто удивительно, как сочеталось это несколько наивное увлечение модными танцами с походами на разгрузку барж, жаркими речами на комсомольских собраниях, настойчивым желанием сдать на “Ворошиловского стрелка”».

Помимо джаз-оркестра и танцевальной школы, в клубе были духовой оркестр, кинотеатр, драматический коллектив, университет культуры, кружок стенографии, тир, аттракционы. Обязательно проходили новогодние костюмированные балы и маскарады.

Грищинский: «Какими чудесными были вечера-маскарады! Должно быть, целое костюмированное ателье проката рядом с Казанским собором опустошалось нашими студентами, лишь только объявлялось об очередном вечере».