Полная версия:

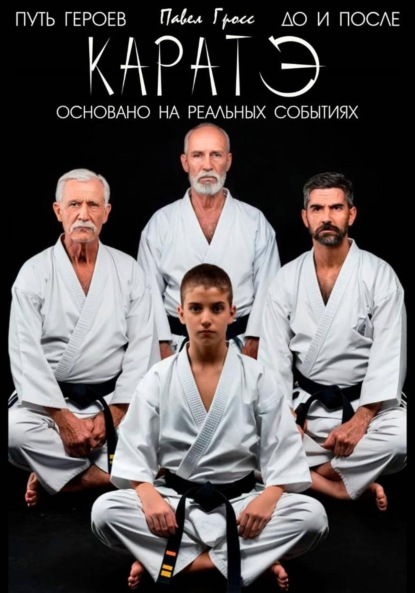

КАРАТЭ

ИГОРЬ ПЕТРОВ: ЯРОСТЬ ИЗ КУПЧИНСКИХ БАРАКОВ

Если школа для Кости Коробкова была камерой пыток, для Игоря Петрова она стала первым полигоном, на котором он, сам того не желая, отрабатывал приемы будущей, большой войны под названием «Жизнь».

Игорян почти ничего не боялся. Страх был для него роскошью, которую он не мог себе позволить, как не мог позволить новую куртку или поездку в пионерлагерь. Почему? Потому, что он требовал от этого пацана энергии, а всю ее Игорь без остатка тратил на то, чтобы выжить в окружающем мире.

Начнем с того, что Купчино из судьбы Игоря Петрова – не тот относительно благоустроенный район, выросший на карте Ленинграда позже, а старое Купчино с царством бараков, покосившихся заборов и вечно грязных дорог.

Барак, в котором жили Петровы, стоял на отшибе – у путей жэдэ станции «Купчино» (платформа была открыта в 1972 году под названием «Витебская», переименована в семьдесят четвертом), и ночью стены дрожали от товарняков, проходящих возле самых окон.

Игорь спал на раскладушке за занавеской – его личное пространство заканчивалось там, где начиналась рваная ситцевая ткань. По ту сторону занавески спала мать – вечно пьяная, вечно несчастная, вечно ноющая женщина с запахом перегара и дешевого одеколона, которым она пыталась этот перегар заглушать.

Отца Игорян не помнил, так как он свалил из семьи, когда сыну исполнилось года три. Больше его никто не видел. Иногда мать, в припадке злобы или пьяной откровенности, кричала:

– Ты, гаденыш, весь в отца пошел! Такой же бесхребетный урод!

Игоря это не задевало, так как, глядя на фотографию щекастого мужика в тельняшке (с ясными, бесстрашными глазами), он спрашивал сам себя:

– Бесхребетный?

И тут же сам себе отвечал:

– Да хрен там.

А потом думал, что отец просто сбежал от этой вечной тоски, от вечного «Не могу» и «Нет денег». В глубине души Игорь понимал отца и не осуждал его.

Детство Петрова-младшего закончилось рано – лет в семь: когда он впервые сам сходил в магазин за хлебом и «Ркацители» для матери, и сумел отбиться от двух пацанов постарше, пытавшихся отнять у него сдачу и бухло.

Как это произошло? Просто – он победил хулиганов в ожесточенной драке, в которой не было никаких правил. Игорь даже кусался и царапался. Напавшие на него пацаны, плюнув, удивились и отстали. Вывод Петров-младший сделал мгновенно и навсегда – мир уважает только силу… любую… даже силу отчаяния…

Школа № 292 встретила его серой, унылой коробкой, превратившейся в настоящую гладиаторскую арену. Первые два класса Игорь был тихим, затюканным мальчиком. В конце концов, терпение лопнуло… Помнится, был такой эпизод…

Третьеклассник Игорь Петров осенью возвращался домой. Его остановили пять шестиклассников во главе с Генкой по кличке Банан – долговязым таким, веснушчатым уродцем.

– Лавэ есть? – стандартное начало стандартного гоп-стопа семидесятых.

Игорь промолчал.

– Оглох, что ли? – Банан толкнул его рукой в грудь.

Тут в нашем герое что-то взорвалось. Какая-то немыслимо-бешеная муха укусила его, он с ревом дикого звереныша кинулся на Банaна и, не разбирая цели, принялся бить его по ногам по животу и даже вцепился в его патлатые волосы. Хулиган от неожиданности остолбенел. Остальные пацаны в нерешительности замерли. В итоге Петрова-младшего никто мутузить не решился, вместо махача его тупо оттащили от зачинщика потасовки, вот и все…

Отдышавшись, Банан пришел в себя, плюнул:

– Да пошел ты, псих! – и изчез со своей свитой.

Игорь стоял – весь в грязи, с разбитой губой, дрожащий, как в лихорадке. Он не победил, но он не проиграл. Это был его первый стратегический успех, в котором было доказано, что нападать на него невыгодно, плюс – слишком проблематично.

С этого дня жизнь Петрова-младшего изменилась. Он перестал быть жертвой и стал опасным врагом. Он не искал драки, но и не уклонялся от них. Бился жестко, грязно – с отчаянием обреченного гладиатора. В потасовках изучал уличную науку – что больнее бьет (пальцы, кулак и прочая), куда надо бить (в челюсть или под дых) и как не покалечить (хотя, это на самом деле меньше всего волновало Игоря). Главное – он понял, что сила заключается не столько в кулаках, сколько в репутации, которую всегда заслуживаются на улице именно кулаками.

К шестому классу про него уже ходили легенды.

– Петров?

– Тот псих из седьмого «Б»?

– С ним связываться – себе дороже.

– Да ну нафиг этого долбанутого…

Игорь стал своим в мире местной шпаны. Его брали в компанию старшеклассников, промышлявших мелкими кражами в местном универмаге.

Вскоре его поставили на учет в детскую комнату милиции. Участковый (капитан Сидоров) – человек с усталым, как у бульдога, лицом – знал его и периодически приводил в кабинет для «профилактических бесед».

– Ну, Петров, опять за свое? – закуривая, говорил он. – Опять морду кому-то набил?

– Они первые начали, – глядя в пол, бурчал Игорь.

– Все вы первые начинаете. Кончишь ты, пацан, плохо. Пойдешь по этапу. Видал я таких, как ты. Орлы, пока на нары не сели.

Игорь молчал: «этап» и «нары» были для него абстрактными понятиями, почти такими же, как полет на Марс. Его волновало не будущее, а настоящее.

Мать его учету и походам к участковому не придавала значения. Она либо варила ему какую-то бурду, либо – что чаще – давала рубль, чтобы он купил себе чего-нибудь в столовой. Потом отношения свелись к молчаливому сосуществованию двух одиноких людей в одной комнате.

Учеба Игоряна не интересовала, хотя, если разобраться, он был не глуп – даже сообразителен, особенно в вопросах практических: мог починить розетку, например, собрать-разобрать мопед или даже мотороллер, найти общий язык с любым гопником. Но уравнения, правописание, даты сражений – это был для него темным лесом. Школа вообще и в целом – территорией, на которой нужно было выживать, а не учиться. Он ходил на уроки, потому что так надо, потому что прогулы приводили к серьезным разборкам, вплоть до комиссии по делам несовершеннолетних.

Его единственной отдушиной, странной для уличного пацана, были поездки в центр города. Иногда, стащив у матери или заработав немного денег с пацанами, он ехал на Невский, бродил там и смотрел на людей – на богатых, ухоженных, пахнущих дорогими духами и одеколонами. Игорь с ненавистью и завистью вглядывался в лица, так как их обладатели жили в мире без бараков, без вечной грязи и запаха перегара. Он яростно, до боли в сердце мечтал об этом мире.

Однажды, когда Петрову-младшему было лет четырнадцать, он стоял у «Гостиного двора». К нему подошли двое парней в модных, по тем временам, клешах и кожаных куртках.

– Пацан, спички есть?

Игорь молча протянул им коробок.

– С Купчина? – прикуривая, уточнил один.

– А чё?

– Да так. Там народ крутой. Драться умеете.

– Выживать учимся, – хмуро бросил Игорь.

Парни усмехнулись.

– Ладно, выживай дальше…

Они ушли. Игорь долго смотрел им вслед, поняв, что он – «крутой народ с Купчина». А это – отметина, это – клеймо. И с этим ничего нельзя было поделать.

Его главной школой стали улицы и подворотни. Он изучил их законы, как ботаники изучают учебники. Жестокий закон силы – прав тот, у кого крепче кулаки и нет страха. Закон круговой поруки – свои своих не сдают. Закон выгоды – все имеет цену: услуга, информация, лояльность. Он научился пить – сначала тошнотворный портвейн «Агдам», потом самогон, который гнал сосед дядя Коля. Пил все это Игорь не для удовольствия, а чтобы быть своим – чтобы заглушить тупую, постоянную боль существования.

Были у него и девушки. Вернее, одна – Танька с соседней улицы. Такая же, как и он, почти беспризорная. Они встречались пару месяцев, целовались в темных подъездах, потом она нашла кого-то постарше и с деньгами. Игорь не расстроился. Он и не ждал ничего другого. В его мире чувства были роскошью.

К концу школы Петров-младший был готовым продуктом среды – крепкий, жилистый парень с колючим взглядом и репутацией «того, с кем лучше не связываться». У него не было планов. Будущее виделось ему в качестве продолжения настоящего – работа на заводе (чтобы не сесть), вечная нехватка денег (все так живут), водка по выходным (в кино дорого, в театр – еще дороже) и медленное, но верное скатывание на дно, как у его матери.

Но тут случилось чудо. Не в виде ангела, конечно, а в виде школьного завуча – бывшего фронтовика Палыча, который вызвал его и сказал:

– Петров, у тебя есть шанс. Поступай в институт. Армия для уверенных людей, а ты так себе человек, но у тебя есть вариант выбиться в люди.

Игорь сначала не поверил. Институт? Не-е, это для ботаников! Но потом прикинул так: он был дерзким, но не дураком, а институт… Ленинград… Общежитие… Уход из барака… Из этой жизни…

Петров-младший рассмотрел варианты. Лесотехническая академия оказалась лучшим – самым незатейливым. «Лесопилка»! Туда был не самый высокий конкурс. Факультет «Промышленного транспорта» – железки, двигатели и логистика. В этом он хоть как-то разбирался.

Так Игорь вцепился в этот шанс зубами – почти как звереныш, который когда-то кинулся на Банaна. Он засел за учебники, вернее, не засел – он штурмовал их, как штурмуют крепости. Днем – школа, вечером – книги, ночью – снова книги. Игорь не понимал половины прочитанного и вызубренного, но это была самая тяжелая драка в его жизни, которую нужно было выиграть у самого себя и своей лени.

Петров-младший сдал все экзамены – правда, на тройки с натяжкой – зато сам. Когда пришло извещение о зачислении на первый курс, он даже не поверил. Сидел на своей раскладушке, смотрел на бумажку и не мог осознать произошедшее. Мать в тот день была трезвая. Она посмотрела на него и в ее глазах мелькнуло нечто похожее на гордость.

– Ну, сынок, выбился в люди? – сказала она и уронила скупую слезу.

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ: ФИЛОСОФИЯ ПУСТОЙ РУКИ

Пока Костя Коробков учился искусству быть невидимкой, а Игорь Петров постигал азбуку уличной силы, Виталий Новиков строил свои миры. Не из песка и кубиков, а из тишины, книжных страниц и причудливых конструкций собственного разума. Его школа была не полигоном и не камерой пыток – она была обсерваторией, с высоты которой он, как внимательный астроном, наблюдал за движением странных, непонятных планет, точнее, существ под названием «сверстники».

Если для Игоря родной район был фронтом, то для Вити свой был просто точкой на карте, где по воле случая оказалась его вполне респектабельная по тем временам «хрущевка». Его отец (Дмитрий Новиков) был профессором математики – человеком с тихим голосом и руками, вечно испачканными мелом. Мир Новикова-старшего состоял из формул, теорем и изящных логических построений. Мир матери (Анны Георгиевны) – библиотекаря от Бога, был миром слов, образов и метафор. Виталий с детства жил на стыке этих двух вселенных, и это в определенной степени предопределило его судьбу.

Главным открытием Виталика в пять лет стало осознание того, что взрослые – не всесильные боги. Они – сложные, часто противоречивые системы, управляемые набором правил, которые можно вычислить. Например, он видел, как отец, беседуя с деканом, менял интонации, жесты и подбирал слова. Это была не ложь а адаптация системы к внешним условиям. Почти как уравнение, меняющее вид в зависимости от заданных параметров.

Школа для Виталия с первого класса превратилась в гигантскую живую лабораторию. Он не был изгоем, как Костя. Не был бойцом, как Игорь. Он был наблюдателем. Его любимым занятием на переменах было сидение на подоконнике в коридоре, прижавшись лбом к холодному стеклу, и всматривание в то, как внизу кипит жизнь. Одни люди в ней дрались, другие списывали, третьи влюблялись. Виталик мысленно классифицировал их – почти как биолог классифицирует насекомых.

«Вот, – думал он, глядя на шумную ватагу школьников, – стайные особи. Действуют по законам групповой иерархии. Вожак – тот, рыжий. Его авторитет основан на физической силе и громкости голоса. А вот тот, сидящий позади всех, – изгой. Его положение обусловлено несоответствием стандартам стаи. Интересно, каков порог прочности его психики?»

Да, Витю все называли ботаником. Но это было не совсем верно, так как интересовали его вовсе не оценки и не зубрежка, а… причинно-следственные связи.

Почему учительница истории злится, когда ей задают вопросы не по теме? Потому что это нарушает ее внутренний, строго распланированный сценарий урока.

Почему двоечник Мишин может заставить замолчать отличника Сидорова одним взглядом? Потому что в их системе ценностей сила кулака имеет больший вес, чем сила интеллекта.

А еще Виталий читал запоем. Но не то, что задавали по школьной программе. В двенадцать лет он, к примеру, залпом проглотил эссе «Миф о Сизифе» Альберта Камю. Не все понял, конечно, но его поразила сама идея абсурда бытия и бунт против него. Сизиф, обреченный вечно катить камень в гору, был идеальной моделью человеческого существования. Бессмысленной, но наполненной собственным, внутренним смыслом, который он сам для себя и создавал.

Новиков-младший пробовал делиться своими открытиями с одноклассниками. Реакция была предсказуемой.

– Вить, ты это… опять за свое? – говорили ему и отворачивались.

Он не обижался и констатировал дома перед зеркалом:

– Уровень абстрактного мышления у большинства особей в пубертатный период снижается в угоду социальной адаптации…

Его одиночество не было горьким, как у Кости – оно было добровольным. У него были свои миры. Как-то он увлекся философией стоиков – Марк Аврелий стал его тайным другом и советчиком.

«Не живи так, как будто тебе предстоит ещё десять тысяч лет жизни. Неизбежность нависла над тобой. Пока живешь, пока можно – будь хорошим».

А еще Витя ценил порядок. Заметив его увлечение, папа однажды спросил:

– Сынок, ты не находишь, что стоицизм – это философия смирения?

Витя (тогда ему было всего лет четырнадцать) недолго подумал ответил:

– Нет, пап. Это не смирение. Это – фокус. Ты не можешь изменить внешние события. Но ты можешь изменить свое отношение к ним. Это высшая степень контроля над собой.

Профессор Новиков удивленно посмотрел на отпрыска и понял, что его мальчик – этот тихий, в очках, вечно витающий в облаках ребенок – на самом деле строит внутри себя неуязвимую цитадель разума.

Виталий не был физически слабым. Он был просто… не вовлеченным в процесс физической подготовки, так как физкультура в целом была для него была еще одной системой… системой биомеханики… Он с интересом изучал, как работают его мышцы, как меняется пульс, как тело подчиняется законам физики. Он не стремился быть первым, но и не отставал от других. Он выполнял упражнения с той же отстраненной точностью, с какой решал задачи по геометрии.

Его звездный час в школе наступил на олимпиаде по физике. Задача была сложнейшей, на стыке квантовой механики и термодинамики. Все сдались. Кроме Вити. Он просидел над ней три часа. Не потому, что не мог решить, а от того, что искал самое изящное, самое экономное решение. Красота формулы была для него важнее скорости.

Новиков-младший победил. Ему вручили грамоту и томик Эйнштейна. Директор пожал ему руку, учителя сияли от восторга. Виталий стоял на сцене и чувствовал… А ничего он не чувствовал. Ну, почти ничего. Удовлетворение от решенной задачи, конечно было. Это, пожалуй, все…

Выбор вуза для него был очевиден – Лесотехническая академия, факультет «Экономики и организации лесного хозяйства». Отец немного удивился:

– Витя, с твоими-то способностями – физтех ЛГУ, не меньше! Зачем тебе эта «Лесопилка»?

Виталий ответил, глядя в окно:

– Пап, лесное хозяйство – это идеальная модель сложной, саморегулирующейся системы. Биология, экономика, логистика, экология – все в одном. Мне интересно изучить ее изнутри.

На самом деле, была и другая, более глубокая причина выбора Витей учебного заведения. Какая? Просто он чувствовал, что задохнется в стерильной атмосфере чистой науки. Ему нужна была жизнь не как сама жизнь, а как явление. Грубая, неотшлифованная, пахнущая не книгами, а землёй и потом. «Лесопилка» показалась ему идеальным местом для такого исследования.

ЗАНГ: ТИШИНА МЕЖДУ ВЫСТРЕЛАМИ

Его настоящее имя было труднопроизносимым для русского языка. Оно состояло из гортанных звуков и означало «Рожденный в утро первого лунного месяца». Но для всех в «Лесопилке» он был просто Зангом – тихим, невысоким лаосцем с глазами, видевшими то, что другим не было дано.

Его детство прошло не в серых ленинградских дворах и не в провинциальных библиотеках – оно прошло в джунглях. В жарких, влажных, полных жизни и смерти джунглях Лаоса. Его отец не был инженером, не был он и библиотекарем. Его отец был партизаном – бойцом движения «Патет Лао», боровшегося за свободу и независимость сначала с французами, а потом с американцами.

Занг с детства видел войну. Не ту, которую показывают в кино – с красивыми атаками и героической музыкой. Он видел другую войну – грязную, жестокую и безжалостную. Он видел, как с неба падали «кассетные бомбы», сеющие смерть на огромных площадях. Он видел горящие деревни. Видел смерть: сначала случайную – от шальной пули или осколка, потом целенаправленную – на расстрелах мирных лаосцев. Занг научился не бояться, так как страх для всего его народа был роскошью, которую каждый отдельно взятый лаосец не мог себе позволить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов