Полная версия:

Работа и духовная жизнь

Иеромонах Прокопий (Пащенко)

Работа и духовная жизнь

Автор благодарит Александра П., Варвару С., Артура Н., Алексия С., Тимура Н., Марину К. за финансовую поддержку и содействие появлению издания.

Екатерину К., Марину Г., Николая Г. за помощь в организации издания.

Анну С., Дарию П., Наталию У., Марию Д., Алису С., Георгия и Ксению Г., Анну А., Ирину Т., Ольгу У., Марию М., Светлану Е., Наталью Г., Елену М., Элеонору О., Галину П., Ирину Ф. за помощь в создании текста. мон. Иоанна (А.), Николая К., Людмилу М., Надежду З., Елену Е., Анну Ж., Павла Щ., Диану Ф., Татьяну Л., Наталью К., Марию К. – за разъяснения и помощь.

Всех, кто поделился своими историями и размышлениями: Александра Р., Яну П., Таисию К., Татьяну М., Илью, Иулианию Л., Елисавету Р., Диану Л., Петра П., Марину С., Алену Б., Евгения К., Алину С.

Льва Некрасова (#koloboktrip) за иллюстрации, Наталью К. и Ларису П. за помощь в оформлении. Дарию Д. – за обложку, отражающую суть книги.

Данное произведение не является пропагандой наркотиков или каких-либо запрещенных веществ. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 228 УК РФ.

Наркотики – зло, угрожающее жизни и здоровью человека.

Внешняя жизнь и мир мыслей

Часть 1. Духовная жизнь в условиях большого потока дел и мыслей (сокращенная версия)

Данный текст является облегченным вариантом (light version) одноименной статьи (полная версия, больше на несколько страниц)[1].

В конце текста приводится список иных лекций и текстов, в которых рассматривались такие темы, как: деятельность человека, участие его в рабочем процессе, жизнь в офисе, внутренняя жизнь и влияние работы на внутреннюю жизнь, «креативность», самореализация, способность вчувствоваться в ситуацию и принимать нестандартные решения и прочее (полная и облегченная версии текста основаны на одноименной лекции).

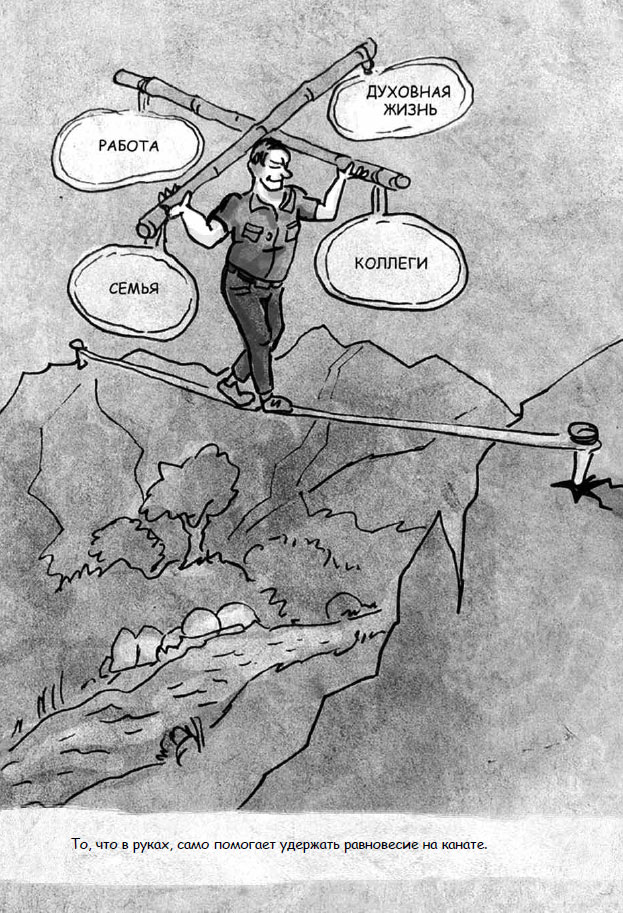

Современный работник (да и просто человек) зажат со всех сторон обязательствами, которые погружают его в непрерывный, нон-стоп поток дел. И не всегда есть возможность затормозить ход жизни, чтобы прийти в себя за книгой, чтобы заняться тем, в чем душа обретает отдохновение. Не у всех есть домик в деревне, в котором можно скрыться от суеты города, выспаться вволю на свежем воздухе под сенью вековых деревьев. Большинству людей нужно строить свою внутреннюю жизнь посреди обстоятельств, индуцирующих разрушение той самой внутренней жизни. Какие принципы могут помочь человеку не потерять ясности сознания, выжить в качестве человека и все-таки, несмотря ни на что, сохранить огонек внутренней жизни?

Что-то делать, но притом не потерять себя

Разберем некоторые аспекты духовной жизни не просто в городе, а в условиях большого потока дел и мыслей. В настоящее время доступно обилие тренингов, предлагающих людям разобраться в ситуации режима нон-стоп, но часто акцент тренингов смещен на soft skills, то есть мягкие навыки (общение, понимание ситуации и собеседника). Если бы человек жил в целостной культуре, следовал бы фундаментальным Евангельским принципам, то такие качества, как понимание, сопереживание и другие, развивались бы в нем самостоятельно. Но так как наша культура становится более индивидуалистической, мы погружаемся в собственные модели. Здесь имеется в виду нечто, придуманное человеком и не всегда соотносимое с реальной жизнью. Например, кто-то пытается смотреть на мир сквозь призму модели, исходя из которой все будто бы «ему должны», а он – «никому ничего не должен».

Человек со временем настолько обрастает моделями, что они закрывают от него реальное положение дел, он чувствует, что в его жизни что-то идет не так, но как изменить сложившийся ход вещей (и следствие сложившегося хода вещей – эмоциональное отупение, одиночество и пр.) – не понимает. Возникает запрос освободиться от этих моделей. Важно помнить: если человек освобождается от проблем и не приходит к Истине, то на место сломанных моделей приходят новые проблемы и новые модели, а за ними – метамодели, объединяющие частные модели в единую ложную картину мира (метамодели – такие ложные масштабные видения мира, усвоив которые, человек уже достаточно критично искажает свои жизнь и мышление).

1-й пункт: Основание и причина

Виктор Франкл (светский психиатр, идеи которого ложатся на христианскую идею мира) выделял два понятия: причина и основание. Например, основанием для счастья может являться стремление к значимому делу или цель, основанная на фундаментальном смысле. О подобном писал и Иван Ильин в своей статье «Счастье». Такой человек сам собой становится счастливым. Он делает то, что считает нужным, и на каком-то этапе понимает, что в этом и есть – счастье, смысл жизни (подробнее см. пункты 7–11 цикла бесед «Доминанта жизни и самоубийство»).

Но для счастья есть и причина – короткий путь: алкоголь, например[2] (здесь не имеется в виду то, что алкоголь приносит счастье, речь, скорее, идет о том, что с помощью алкоголя и прочих психоактивных веществ человек пытается эксплуатировать биологические системы, задействованные в реализации положительных ощущений. Высказывая эту мысль, стоит упомянуть, что человек не сводится к физиологическим процессам, но также стоит упомянуть, что алкоголь блокирует деятельность веществ, противодействующих деятельности дофамина – вещества, вырабатываемого во время «позитивного опыта»).

В беседах уже упоминался молодой человек, который лез на вершину успеха. Все как полагается по тренингам – написать цели на год, чтобы отвлечься от легкой депрессии, и строго им следовать. Он следовал им одержимо, а легкая депрессия переросла в тяжелую. Человек достиг всего, что было запланировано. Пытался выйти из тяжелой депрессии через тренинги (ЛСД, извращенные интимные моменты, рекомендуемые на некоторых тренингах), а тяжелая депрессия усугубилась. В этом состоянии он прибыл на Соловки и понял, что начинать нужно с другого.

Программа тренинга включает набор поведенческих программ, то есть «натаскивание» на что-то. Создать в себе образ успешного человека, визуализировать. Сформировать о себе впечатление, что ты решаешь все проблемы, успешно общаешься и на работе, и дома с детьми. Но в таком режиме человек долго жить не может. Нарастают нерешенные внутренние конфликты, и человек с высоты своего имиджа обрушивается глубоко в пропасть, даже возможно, ниже стартовой точки. Таким путем можно прийти к химическим (алкоголь, наркотики) или процессным аддикциям, где объектом зависимости является некий поведенческий паттерн (работа, интернет, переедание), что ведет к подмене и имитации жизни.

Люди, испытывая труднопереживаемое состояние, пытаются выйти из него примитивными технологиями и психопрактиками, визуализируя себя в беспроблемном состоянии. Это оканчивается катастрофой – начинается нарастание разрыва очень важных связей с нашими близкими, с нашей совестью, которая сигнализирует, что что-то идет не так, что необходимо обратить внимание на какие-то серьезные вещи (о попытке справиться со стрессовой ситуацией путем введения себя в измененное состояние и о последствиях такого рода попыток см., к примеру, пункты 20–25 в цикле лекций «Преодоление травматического опыта: Христианские и психологические аспекты»).

Некий уровень тревожности нам необходим[3], чтобы принимать важные решения. И когда мы этот уровень тревожности полностью блокируем с помощью психотехник, таблеток и прочего, мы перестаем ориентироваться в жизни. И тогда начинается катастрофа: либо человек уходит далеко от тех целей, которые связаны с его личностью, либо погружается в поток бесконечных тренингов. С другой стороны, мы должны определить, для чего нам нужна тревога. Если тревога уравновешена другими положительными качествами, она выполняет очень важную функцию – дает сигнал (например, здесь тебя ждет опасность, будь аккуратен). Страх помогает, но страх не должен нами обладать. Чтобы выйти из ситуации, необходимо начать строить основание, базовые фундаментальные навыки. Если это депрессия, необходимы полная исповедь, участие в таинствах, жизнь по Евангелию, и только потом следует разбирать частные моменты. Когда человек пытается решить свои проблемы через уход в некое искусственно стимулируемое (например, с помощью психопрактик) эмоциональное состояние, сначала происходит некая подпитка, но затем депрессия, как правило, уходит еще глубже, поскольку человек в этом состоянии переходит в тотальный разрыв с глубинными запросами личности, основами своего бытия.

2-й пункт: Испытание совести

Многие духовные авторы призывали уделить время вечером для оценки дня. Как купец подсчитывает прибыль и убыток, так и мы должны подвести итоги прожитого дня. В начале для анализа доступен небольшой промежуток времени (возможно, человек сможет вспомнить только вечер). Затем внимание укрепляется, и мы сможем вспоминать события середины дня, а затем и то, что произошло с самого утра. По мере освоения этого навыка, мы научимся улавливать причинно-следственные связи даже в течение нескольких дней, недель и месяцев. Становится очевидным, откуда наше внутреннее состояние берет свои корни[4].

Когда человек живет в режиме нон-стоп, он даже не способен сопоставить причину своего угнетенного состояния с реальным поступком, который был совершен всего несколько часов назад. Внимание укрепляется, возникает возможность познать причины, по которым нас выбивает из колеи, и увидеть тот самый момент. Обычно в конфликтной ситуации мы сначала ругаемся, а потом (задним числом) осознаем, что поступили плохо. Когда мы патологическую ситуацию «рассматриваем в Боге» (то есть – сквозь призму всей полноты жизни, реализуемой в контексте связи с Христом и направленной в вечность), сопровождая молитвенным воздыханием, а не сугубо аналитическая совесть начинает работать в полную силу. Авва Филофей Синайский высказывает мысль, что, когда совесть очищается, она начинает очень явственно показывать, что пошло не так и почему возникло то или иное наше действие[5].

Совесть – глас Божий. Когда внимание укрепляется, мы можем остановить себя во время какого-то поступка, ведь нам уже заранее известны его последствия. Постепенно мы приобретаем способность увидеть первые признаки патологической ситуации. Здесь все решают навыки. В каком-то смысле можно провести аналогию с рукопашным боем. В нас появляются механизмы, которые тормозят мысли, на общем фоне проявляющие себя как аномальные. Когда мы испытываем совесть каждый день, то мы постепенно запоминаем то, что полагаем для себя нормой. Ранее при возникновении конфликтной ситуации мысли уводили за собой, и мы начинали ругаться и срываться. Теперь же мы успеваем их отфиксировать (внутренние механизмы нашего сознания тормозят их сами по себе).

По мере укрепления внимания мы сможем предугадывать ситуацию заранее, как только она зарождается. Аналогия – боксер после нокаута просматривает запись боя для оценки ошибок. Анализируя день и наши поступки, мы начинаем вырабатывать приемлемый вариант поведения. На уровне сознания мы часто не успеваем поразмыслить (все происходит слишком быстро), но решение всплывает само по себе.

Один человек не мог понять связь между унынием и весельем. Его духовник говорил, что излишне веселые люди часто унывают. И только с годами стало понятно, что у веселости должна быть мера и повод. Переход в излишнюю веселость приводит к потере себя. Еще пример: многим людям непонятно, как объедение связано с разговорами? С опытом становится очевидна зависимость явлений: хорошо покушал – тянет поговорить; со сладеньким перебрал – тянет поругаться; не выспался – появилась раздражительность. Если мы выпали из ядра своей личности (объелись, например) и тянет поругаться, необходимо понимать – это следствие потери равновесия, которая произошла еще раньше.

Бывает такой настрой, который позволяет существовать даже в «патологической реальности» (то есть такой, жизнь в которой у многих людей сопровождается негативными переживаниями). Выделим оптимизм нормальный, у которого есть основа – понимание промысла Божия, Евангельских заповедей. А есть оптимизм «дешевый» – понимание отсутствует, но человек пытается скрыть реальность за какими-то общими фразами. Он старается развивать в себе позитивное мышление, но в это время ситуация выходит из-под контроля. И тогда возникает бессильная ярость против бытия, против Бога, против закрытой двери, которая сжигает еще сильнее. Необходимо осознать, что вхождение в состояние измененного сознания имеет определенные причины. Как правило, эти причины могли нарастать в течение некоторого времени. Например, мы обидели человека, потеряли благодать, утратили равновесие. Вечером на заднем плане сознания начинает маячить нелепая, но пока еще нестрашная мысль. А к утру ситуация становится неуправляемой, маятник уже расшатался. Нужно тут же понимать, когда этот процесс начался, где причина, и внутренне покаяться. Необходимо выработать навык заранее предвидеть развитие ситуации. У отца Софрония (Сахарова), ученика преподобного Силуана Афонского, была мысль, что если человек даже в мелочах хранит свою совесть, то впоследствии зрение совести становится все более и более четким, она начинает показывать примесь греха в самом запутанном деле.

Что значит очистить совесть? Во время вечернего испытания совести человек говорит: «Каюсь, Господи, прости» – но не успокаивается. В Евангелии в притче про должников сказано, что «не выйдешь из темницы, пока не отдашь последней полушки», то есть пока не простишь человека окончательно. По факту человек покаялся, но совесть знает, что окончательно примириться с человеком ты не решился: либо продолжаешь его презирать, либо не отважился что-то изменить в своей жизни. Но как только решился – совесть становится спокойна.

3-й пункт: Скорость и движение

Говоря словами Феофана Затворника, мерой скорости и движения является благоговение. Можно двигаться быстро, если вам удается сохранить благоговение, то есть внутреннее предстояние перед Богом. Не всем удается держать Иисусову молитву, хотя Серафим Саровский говорил, что и миряне должны читать эту молитву в течение дня. Правило Серафима Саровского – это ведь не просто сокращение утреннего и вечернего молитвенного правила. Можно, например, по пути на работу или во время умывания прочитать три раза «Отче наш», три раза «Богородице Дево» и один раз «Символ веры» – и приниматься за дела дня, творя Иисусову молитву. Иисусова молитва требует внимания, и в активной современной жизни его трудно удержать. В этой ситуации духовные авторы предлагают сохранять память Божию, то есть удерживать простую мысль, что Господь рядом. Эту мысль можно держать во время любого занятия, при любых интеллектуальных действиях, главное, не слишком спешить. Каким образом скорость связана с нашей внутренней жизнью? Например, мы идем куда-то и у нас возникает образ человека, на которого мы обижены. Начинает зарождаться вспышка гнева, но за счет оценки своего внутреннего мира мы успеваем затормозить ее, успеваем за этого человека помолиться: «Господи, крестом Твоим удали от меня страсть неприязни, помоги мне полюбить своего обидчика, спаси меня его святыми молитвами». То есть любыми подобными действиями пытаемся предотвратить переход мысли об обидчике до ярости. Что происходит, когда мы торопимся (опаздывая, например) и бежим? Весь акцент нашей жизни смещается до того помещения, где мы должны оказаться через полчаса. Если в нашем внутреннем мире в это время возникает образ обидчика и мы не имеем внутреннего иммунитета, то, не встречая сопротивления от нас и/или молитвы, мысль об обидчике через несколько мгновений перерастает в эмоцию. Еще через мгновение возникает стойкое желание прогневаться, а затем гнев и ненависть. Из этого состояния выходить трудно, и не все рискуют в него погружаться.

В подобные моменты возникает желание отвлечься, и тогда хорошо идут алкоголь, социальные сети… Главное – дотянуть до сна. Важно помнить: то состояние, с которым вы вошли в сон, постепенно, с годами, становится доминирующим. Поэтому так важно засыпать в состоянии внутреннего мира, примирившись со всеми и помолившись. Нужно понимать, что вы с этим состоянием и проснетесь, за время сна оно никуда не уйдет. Вывод очевиден – не спешить, даже если опаздываешь. Можно поторапливаться, но не терять памяти Божией. Мы должны понимать, что, сэкономив пять минут за счет бега, мы придем в состояние, после которого нам придется длительно восстанавливаться.

Мы говорили, что испытание совести нужно проводить каждый вечер, когда мы имеем возможность перебрать прожитое за день (если «не горит», можно отложить до вечера мысль о рассмотрении того или иного дела). Но бывают особые моменты. Когда, по мысли святого праведного Иоанна Кронштадтского, нужно молиться сугубо. Можно встать на коле-ночки перед Распятием, можно взять его в руки, что помогает удерживать внимание, и молитвенно вспомнить день с того момента, когда вы себя потеряли. И Господь откликается. Это не сила вашего ума. За покаяние Господь может дать покой в душе. В вечернем испытании совести больше момента анализа, здесь же – действие покаяния.

4-й пункт: Любовь

Способность находить решение во внештатной ситуации – это самый главный навык, который пытается воспитывать огромное число тренингов. Если у человека есть внимание к собеседнику (идеи академика Ухтомского), то он способен увидеть тень на его лице от неосторожного слова. Когда вы глубоко укоренены в духовной жизни, то контакт с внешней реальностью не будет приводить к выгоранию и вас разрушать. Если эти навыки нарабатываются через soft skills, то есть через намеренное, принудительное внимание к собеседнику (не по любви), то начинает нарастать внимание к «одному внешнему» в ущерб, если так можно сказать, «всему остальному». Например, предлагается навык – акцент на лице собеседника, но если объект внимания вам ненавистен, человек начинает ощущать неприятную нагрузку. Для любящего сердца интерес к миру – конструктивная часть личности. Незаметно для себя вы получаете массивы и пласты информации, а BigData (большой пласт информации, большая выборка данных) формируется сама собой.

5-й пункт: 5 основ жизни, помогающих сопротивляться разрушительным идеям[6]

Многие люди пытаются противопоставить разрушительным идеям эмоциональное состояние, но необходимо противопоставлять навыки. Если у нас есть конструктивное ядро личности, то в силу организации нашего сознания, мысли, которые на этом фоне кажутся аномальными, будут тормозиться. Наша задача – воспитать навыки. Святитель Игнатий Брянчанинов в статье о навыках высказывает следующую мысль: навыки – великое дело, если вы их в себе воспитаете. В книге «Приношение современному монашеству», в главе «Правила наружного поведения для новоначальных иноков», он дает рекомендации человеку при поступлении в монастырь, и эти рекомендации актуальны не только для тех, кто собирается избрать монашеский образ жизни. Он советует все внимание обратить на воспитание навыков. Если человек воспитает в себе добрые навыки, они потом будут его поддерживать, став как бы природным свойством человека[7].

Иными словами, в состоянии усталости, когда наше внимание будет недостаточно остро воспринимать окружающую действительность, чтобы осмыслить ситуацию и бороться с ней на уровне молитвы, сформированные навыки будут вести нас сами по себе.

1. Режим дня. Цель режима – в максимально конструктивном состоянии и мирном духе организовать свою духовную жизнь. Как это способствует обретению внутреннего равновесия? Если вы учитесь на микроуровне преодолевать рождающееся раздражение (хотите, например, подольше посидеть за каким-то делом, но нужно следовать режиму и вовремя ложиться спать), то со временем сформируется навык безболезненно для себя преодолевать сильные вспышки гнева, раздражительности, апатии и многие другие негативные порывы (подробнее см. в главе «Две фазы (возбуждение и апатия) и “Тысяча мыслей”»).

2. Пост. Ваша рука тянется в постный день к мороженому, но (по любви к Богу, а не ради диеты) вы руку свою удерживаете. Конструктивное развитие происходит только тогда, когда вы храните связь со Христом. Если в основе лежит любовь к собственному телу, то на каком-то этапе начнет нарастать апатия. Навык поста формируется со временем. Первый великий пост дается очень тяжело, но если выдерживаешь, то второй великий пост проходит уже легче. Третий – вообще без проблем. Начался пост, и ты не чувствуешь внутренней потери. Человек, который постится, так же легко переживет и приступ депрессии, уныния и апатии. Депрессия – это уныние, перешедшее в соматику (см. подробнее тексты «Преодолеть отчуждение»; квинтэссенция – в ответе «Депрессия. И что все-таки делать»[8].

Когда от человека отступает благодать, то на физиологическом уровне это «чувство» закрепляется или усугубляется вашими поступками, и депрессия «разворачивается». Поститься все-таки нужно: соблюдать многодневные посты, а также посты в среду и пятницу.

К вопросу о болезнях: при грамотной постановке вопроса можно поститься, даже отступая от поста. Паисий Афонский говорил (передается своими словами), что, если тебе нужно что-то скушать – скушай, только не забудь попросить у Бога прощения[9]. Господь тебя простит. Только не снижай планки поста. То есть не нужно в своем сознании лгать самому себе, что пост существует только для монахов. Пост можно соблюдать даже при болезни, если ты рассчитал меру отступления[10].

3. Молитва. Во время молитвы внимание часто рассеивается. По любви к Богу мы читаем, например, Псалтирь, и когда наш разум входит в Псалтирь – формируется навык, который в момент атаки тяжелых мыслей поможет придерживаться определенной линии, отодвигать все остальные мысли.

4. Послушание. Для чего в монастыре послушание? Чтобы дать человеку возможность молиться, как это ни парадоксально. Послушание – это не рабский труд. Люди приходят в монастырь по любви к Богу, по любви к своему духовному отцу. Святитель Игнатий Брянчанинов в книге «Приношение к современному монашеству» указывает, что египетские отцы (самые аскетичные) свидетельствуют, что тот, кто не прошел школу послушания, не сможет (не способен) преодолеть ни гнева, ни похоти, ни других страстей. Когда штурмуют мысли, у человека нет возможности никак отвлечься. Если у человека есть навык преодолевать свои мысли, исходя из идеи послушания, у него в нужный момент может проявиться ресурс не пойти на поводу у своих деструктивных мыслей[11].

В своей статье «Демонская твердыня (о гордости)» священник Александр Ельчанинов указывает выход из состояния охваченности гордостью: любовь и послушание по ступенькам – послушание всему доброму и прекрасному, что тебя возвышает, что выводит тебя из болота[12]. Понятно, что речь идет не о благостных формулировках (послушать кого-то бывает иногда нелегко). Чтобы сохранить любовь, нередко бывает необходимо вступить в борьбу с самолюбием, что дается иногда крайне непросто.[13]

Митрополит Антоний Сурожский советовал проявить послушание, если просьба ближнего не противоречит Евангелию и твоей совести[14].

5. Любовь. Ради любви к Богу мы стараемся держать ум в словах молитвы. Ради любви к человеку – придерживаемся послушания. Ради любви к Богу – постимся. Ради любви к Духовному отцу – следуем режиму, который он нам определил. Академик Ухтомский писал, что мы всегда находимся на грани. С одной стороны, есть риск, что мы уйдем в свои модели восприятия. С другой, перед нами мир в неистощимости своего многообразия. Что мы выберем? Жизнь, полную содержания, и конструктивные отношения с ближними? Путь созидания? Или угнетенность, эгоизм и депрессию? Это зависит от нас. Мы можем выбрать путь, который даст нам основу для преодоления всех этих состояний. Чтобы оторваться от моделей в пользу ближнего, всегда требуется подвиг, усилие ума. (Об этом – в цикле «Разноголосица мыслей»).

Важно помнить о перечисленных выше моментах ежедневно, почти каждую минуту. Если человек встает на эти основы, то у него формируется огромное количество навыков, которые в нужную минуту позволят ему не застрять на собственной деструктивной модели.

6-й пункт: Псалтирь

Те, кто читает Псалтирь, чувствуют умиротворение. Наш Духовник советует читать «Чин пения 12 избранных Псалмов». Чтение занимает 45 минут, если для кого-то трудно выделить такое количество времени, то можно немного сократить. Если не читать молитву «Господи, помилуй», которая повторяется много раз, а также – не читать «Три-святое…» по «Отче наш», то «Чин пения 12 избранных псалмов» можно прочитать минут за двадцать. Если читать Псалтирь перед началом рабочего дня, то вы почувствуете, что день строится иначе, без крупных вспышек (можно провести аналогию с бронежилетом – чувствуешь, что пуля в тебя попадает, но она не ранит глубоко, не проходит навылет). Если человек читает Псалтирь, то впоследствии ум как бы сам собой обращается к смыслам, почерпнутым из Псалтири. Когда накатывает отчаяние, как бы сами собой всплывают слова, ориентирующие тебя на упование, на надежду.