Полная версия:

Философия эзотеризма

Философия родилась из мифа в тот момент, когда миф стал предметом рационального осмысления, а мифологические утверждения о природе, обществе и человеке стали сопровождаться рациональными доказательствами. Первые философы, такие как Фалес из Милета, не выходили за границы мифологической картины мира. Даже античные источники отмечали, что утверждение Фалеса о происхождении мира из воды в действительности воспроизводит гомеровский образ Океана как прародителя богов[52]. Однако подход Фалеса имел принципиально новаторский характер. Там, где мифология лишь утверждала нечто как безусловный факт, философия стремилась предоставить своим утверждениям определенное логическое основание.

В то время как у Гомера суждение об Океане вводится как бы между делом, как всем известная прописная истина, у Фалеса мы находим целую серию аргументов в пользу первичности воды: живые существа не могут существовать без воды, умершее со временем высыхает, семя всех животных влажное и т. д.[53] Эту смену подхода к формированию философской картины мира часто называют переходом от мифа к Логосу. А. Спиркин, в частности, описывает этот переход следующим образом: «На ранней стадии истории мифологический образ мышления начал наполняться рациональным содержанием и соответствующими формами мышления: возрастала сила обобщающего и аналитического мышления, зарождалась наука и философия, возникали понятия и категории собственно философского разума, происходил процесс перехода от мифа к Логосу»[54]. Таким образом, ключевой характеристикой нового типа мировоззрения оказался его рациональный характер.

Рациональность философии, впрочем, не отрицает мифологические или религиозные элементы; скорее философия пытается рационально осмыслить остальные сферы культуры, которые выступают в качестве материала для философского анализа. В словаре под редакцией А. Алексеева, в частности, предлагается следующее понимание философии: «Философия – форма мировоззрения, и как таковая имеющая тот же предмет (всеобщее в системе мир – человек) и в основном тот же круг проблем, что и другие формы мировоззрения. Исходной проблемой в ней является проблема смысла жизни. Отличие философии от мифологической, религиозной и обыденной форм мировоззрения – в глубокой связи с наукой, а отличие от натуралистической формы, тоже входящей в науку как сферу культуры ‹…› в широком базисе, включающем не только весь комплекс частных (естественных, общественных и гуманитарных) наук, но и опыт художественного освоения действительности, повседневный опыт людей, вообще весь исторический опыт человечества»[55].

В. Степин, характеризуя философию как «особую форму общественного сознания и познания мира, вырабатывающую систему знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни»[56], подчеркивает особое значение взаимосвязи научных и вненаучных идей в философских построениях, особенно применительно к современной западной философии. «Оба типа мышления (ориентированное на образно-художественное и на концептуально-научное освоение мира), – пишет он, – взаимодействуют в творчестве философов. Преобладание одного из них отличает художественно-синтетическую манеру философского размышления (Платон, Ницше, Сартр, Камю, современная философия постмодерна) от научно-аналитической (Аристотель, Кант, Гегель, позитивизм, марксизм, современная аналитическая философия)»[57].

Учитывая ее рациональный характер, о философии допустимо говорить как о теоретическом ядре мировоззрения. Философия «не занимается простым сложением всех научных знаний ‹…›, а интегрирует эти знания, беря их в самом общем виде и, опираясь на этот „интеграл“, строит систему знания о мире как целом, об отношении человека к миру, т. е. о разуме, о познании, о нравственности и т. п.»[58]

Жиль Делёз и Феликс Гваттари в работе «Что такое философия?» характеризуют разрыв между мифологией и философией как переход к концептуальному мышлению: «…между философом и мудрецом различие не просто в степени, словно по некоторой шкале: скорее дело в том, что древний восточный мудрец мыслил Фигурами, философ же изобрел Концепты и начал мыслить ими»[59]. При этом специфика философских концептов, отличающая их, в частности, от научных понятий, состоит в том, что концепты всегда имеют личностную окраску: «…концепты всегда несли и несут на себе личную подпись: аристотелевская субстанция, декартовское cogito, лейбницианская монада, кантовское априори, шеллингианская потенция, бергсоновская длительность»[60].

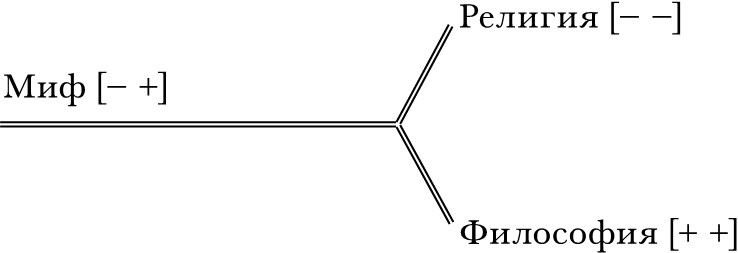

Это выявляет следующую важную характеристику философского мышления: его индивидуальный, или личностный, характер. Одним из главных требований, предъявляемых к философу, является оригинальность мысли. Сказать, что та или иная философская система вторична, не оригинальна, равносильно утверждению, что в ней нет собственной ценности. Суммируя сказанное выше, мы выделили две главные характеристики философского мировоззрения: его рациональность и самостоятельность. Появляется философия в результате рационализации нерационально-самостоятельного мифологического мышления.

Религия возникает из мифологического мышления, когда определенный набор мифологических сюжетов становится общеобязательным и оформляется в виде религиозной догматики.

Мифологические тексты, как и религиозные, обладают сакральным статусом, однако в мифологическом мышлении отсутствует жесткая система общеобязательных трактовок мифологического сюжета: когда разные шаманы, например, воспроизводят традиционные мифы, каждый может окрашивать их собственным опытом и уникальным личностным пониманием. Поэтому мифологические сюжеты не являются жестко фиксированными: мифы встречаются в большом многообразии вариаций, детали сюжетов могут значительно варьироваться от региона к региону.

Другое дело – религиозное мышление, которое выстраивается вокруг конкретного учения, признаваемого в качестве истинного. Это учение обладает священным статусом, а его признание рассматривается как фундаментальное условие спасения. Основополагающие компоненты религиозного учения принимаются людьми не в силу рациональных аргументов, а по внерациональным основаниям: в силу традиции, воздействия авторитета или религиозной веры. Последняя часто рассматривается как один из ключевых компонентов религиозного сознания. И. Яблоков, в частности, определяет религиозную веру как «уверенность, почитание, исповедание» определенного учения и характеризует ее как «интегративную черту религиозного сознания и существенный признак религии в целом»[61]. В. Гараджа, в свою очередь, характеризует религию как «социальный институт веры»: «Религия – социальный институт веры, так же как наука – институт знания»[62]. Важно подчеркнуть, что религиозная вера в своей основе является нерациональной. Она подразумевает, что утверждения, являющиеся предметом веры, не являются доказанными или очевидными – иначе они были бы предметом знания, а не веры. Ценность веры с точки зрения религиозной этики определяется именно отсутствием у субъекта соответствующего знания: он выбирает верить, хотя никаких объективных причин для этого нет. Или, говоря словами Евангелия, «блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).

То, что вторично для мифологического мышления, для мышления религиозного может иметь принципиальное значение. Так, относительно рождения Гефеста в греческих мифах существовало несколько различных версий, в том числе что он был сыном Зевса или что он был рожден одной Герой без мужского участия. Эти версии мирно сосуществовали друг с другом, не нарушая единства мифологической традиции. Однако в христианстве мифологический сюжет о рождении божества обретает совершенно иной статус: с точки зрения христианской ортодоксии сомнение в рождении Иисуса от Марии в результате непорочного зачатия начинает расцениваться как ересь. Это говорит о том, что сформировалась единая, устоявшаяся версия мифа и его правильного прочтения, которая и создает ядро новой религии.

Основываясь на этом, можно сказать, что религия есть дело коллективное, а не индивидуальное. Как отмечает В. Гараджа, с социологической точки зрения «религия обозначает социальный феномен – общность тех, кто разделяет общие верования, практикует общие ритуалы и подчиняется общей власти»[63]. Благодаря наличию жесткого догматического ядра религия обретает возможность эффективно исполнять свою социальную функцию, а именно – быть инструментом консолидации общества и трансляции культурных традиций.

Мифы тоже отчасти выполняли эту функцию. Общие мифы, вне всякого сомнения, являлись фактором социальной идентичности; однако мифологическая идентичность намного более размытая, неопределенная по сравнению с идентичностью религиозной. Такая идентичность соответствует определенным формам социальной организации: племенным и клановым структурам, позднее – египетским номам и древнегреческим полисам. Такие социальные структуры не подразумевали высокой степени политической интеграции. В частности, на всем протяжении истории Древнего Востока архаические общинные структуры продолжали играть значительную роль наравне с царской властью и связанным с ним бюрократическим аппаратом, а государство, как правило, предпочитало реализовывать свою политическую власть через локальные общины[64]. Аналогично, древнегреческий полис представлял собой вариант общинной структуры, «общину граждан-земледельцев», пришедшую на смену родо-племенным сообществам дополисного периода[65]. Напротив, там, где общество в силу тех или иных причин обретает высокую степень политического единства, создаются социальные предпосылки для формирования религии в узком смысле слова.

Религия и философия во многом противоположны друг другу. Философия родилась из мифа посредством рационализации последнего; религия же не стремится рационализировать собственные положения, опираясь в большей степени на внерациональную уверенность, подкрепляемую эмоциями, религиозным опытом, традициями и авторитетом. Философия подразумевает свободный и самостоятельный поиск ответов на мировоззренческие вопросы посредством собственного разума, религия предлагает готовый набор ответов, обладающий сакральным статусом. Поэтому о религии можно говорить как о мировоззрении несамостоятельном и нерациональном. Исторически религия и философия оказались на противоположных полюсах спектра. Поэтому и выделяются они из мифологического комплекса практически одновременно: философия – через рационализацию мифа, религия – через его догматизацию (устранение компонента самостоятельности).

Впрочем, следует подчеркнуть, что отсутствие признака рациональности в характеристике религиозного мировоззрения не означает, что оно в принципе не может быть рационализировано. Это говорит только о том, что подобная рационализация не является для религии необходимым, конституирующим элементом. Естественно, в религиозном мышлении могут присутствовать элементы рациональности; однако, если бы они были полностью из него вымыты, религия оставалась бы религией. В то же время философия, из которой вымыта рациональность, перестала бы быть философией и стала бы чистой литературой. С другой стороны, если религия становится предметом самостоятельного и рационального анализа, она переходит из сферы собственно религии в область религиозной философии, то есть религиозное мировоззрение трансформируется в философское мировоззрение, выстроенное на религиозном фундаменте.

Идеология, согласно «Новой философской энциклопедии», это «система концептуально оформленных представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики – классов, наций, общества, политических партий, общественных движений»[66]. Идеология является следствием рационализации, концептуального оформления определенной картины будущего, некоторого набора социальных идеалов. При этом идеология с необходимостью носит коллективный характер. Невозможна моя личная идеология, так сказать, идеология одного человека; идеология всегда связана с социальными группами, которые ее транслируют.

Своей рациональностью идеология сходна с философией. Идеологии часто рождаются именно из философских учений, примером чего является марксизм. Отличие между философией и идеологией состоит в индивидуальном характере первой и коллективном, притом общеобязательном, характере второй. Идеология, поскольку она сопряжена с отношениями по поводу политической власти, использует политические механизмы для усиления своего влияния в обществе. Придя к власти, носители определенной идеологии транслируют свои идеологические взгляды на общество в целом посредством различных механизмов прямого и скрытого принуждения. Но и находясь в оппозиции к власти, носители определенной идеологии также могут использовать политические механизмы для обеспечения своего влияния: это может быть консолидация сторонников в рамках протестных акций, создание политических партий, политическая пропаганда и т. д.

Именно в этом общеобязательном, несамостоятельном характере идеологии заметно ее основное отличие от философии. Философия остается философией до тех пор, пока является личным убеждением, взглядом на мир определенного философа, которые мы можем разделять или не разделять. Если же некоторая философия приобретает характер механизма политической интеграции, становится доктриной политической партии или общественного движения, она перестает быть философией и приобретает характер идеологии.

Эту тонкую границу можно проследить на примере марксизма. Сам по себе марксизм являлся философским учением, появившимся из недр немецкой классической философии. Однако в Советском Союзе, Китае, Северной Корее и некоторых других странах марксизм перешел из сферы философии в политическую сферу и переродился в идеологию. Таким образом, существует разница между философскими формами марксизма, например учением Эриха Фромма, и идеологией, основанной на марксистской философии, например учением чучхе. Одно и то же учение в зависимости от контекста может обретать философский или идеологический характер.

Но не только философские учения могут трансформироваться в политические идеологии. Вообще говоря, секулярные идеологии – явление относительно новое, можно сказать, что это продукт Нового времени и в особенности Просвещения. Не случайно сам термин «идеология» впервые появляется в революционной Франции рубежа XVIII–XIX веков[67]. Именно в это время идеология оформляется в некоторую обособленную сферу культуры. До этого функции идеологии выполняли мифологические и религиозные учения.

В средневековой Европе, в частности, идеологические функции выполняла католическая церковь. Как отмечает Л. Митрохин, «после превращения христианства в государственную религию Римской империи (IV в.) церковь развивается в сложную разветвленную иерархическую структуру, включающую многочисленные ордена, ассамблеи, ассоциации, миссии, а также диссидентские объединения… Тем самым христианство все больше обретало характер идеологии, освящающей интересы определенных сословий, классов и социальных групп. Однако по мере секуляризации западного общества религиозная идентичность перестала выполнять функции центрального механизма политической интеграции (или, во всяком случае, эти функции отошли на второй план). В этот момент на смену религии пришли политические идеологии»[68].

Религиозные учения, таким образом, также могут быть основой для идеологии. Если философию от идеологии отличает свободный, творческий характер, то религию от идеологии отличает ее нерациональность. Как отмечает Д. Пивоваров, религия и идеология схожи друг с другом тем, что они «тоталитарны в отношении вопросов истины и поведения», однако источник их различен: «У истоков богооткровенной религии стоят пророки, а идеология прежде всего опирается на рациональные доказательства»[69].

Религиозное учение может рационализироваться двояким образом. Если оно рационализируется в акте свободного и самостоятельного духовного производства, мы говорим о религиозной философии. Если же речь идет о формировании рационализированного конструкта, который претендует на статус общеобязательного регулятора поведения, мы говорим о формировании религиозной идеологии в форме, например, религиозного фундаментализма.

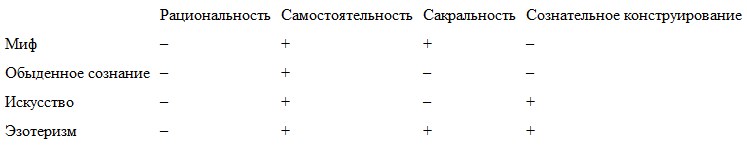

Внимательный читатель, конечно же, заметил, что в приведенной выше схеме выявляется интересный конгломерат слабо различимых форм мировоззрения, включающий миф, искусство (художественное мировоззрение), обыденное сознание и эзотеризм. Представляя собой своего рода современные формы бытования мифологического мышления, эзотеризм, искусство и обыденное сознание действительно близки к мифу, и, для того чтобы развести их, нам придется использовать дополнительные критерии.

Эзотеризм. Эзотеризм в той мере, в какой он основывается на гнозисе, то есть недискурсивном знании, не может считаться отвечающим критерию рациональности. С другой стороны, индивидуальное в эзотеризме преобладает над коллективным.

Эзотерический опыт по своей природе не требует обязательной рационализации. Более того, некоторые эзотерические учения могут относиться к попыткам критического анализа эзотерического знания скептически и даже враждебно, полагая, что открывающееся в эзотерическом опыте знание на порядок выше обычной рациональности. Однако в то же время эзотерические учения вполне могут дорастать до уровня критической рефлексии, формируя, так сказать, эзотерическую философию. Действительно, если существует религиозная философия, то есть философия, построенная на принципах религиозного мировоззрения, то вполне может существовать и эзотерическая философия, являющаяся продуктом рационального осмысления опыта-гнозиса.

Можно сказать, что эзотеризм – это акт сознательного деконструирования и конструирования мифа. Миф, являясь спонтанной, во многом бессознательной реакцией на обстоятельства, в которых находится человек, первичен по отношению к эзотеризму. Появление различных магических и мистических практик, направленных на осмысление мифа и работу с ним, требовало бы существования мифологического мышления хотя бы в базовой форме.

Искусство мы предлагаем рассматривать как секуляризированный миф. Можно также сказать, что искусство – это миф, в который больше не верят. Говоря о мифологических истоках литературы, М. Альбедиль отмечает: «Миф – предок почти всех жанров словесности в европейской литературе. Повести, романы, рассказы – словом, вся повествовательная литература связана с мифологией через фольклор, точнее, через героический эпос и сказку, а драма и лирика – через ритуал, мистерии и праздники»[70]. То же можно сказать про другие формы искусства: скульптуру, архитектуру, музыку. Все они первоначально носят сакральный характер и вплетены в полотно мифологического культурного пространства. Древнейшие произведения искусства эпохи палеолита (30–20 тысяч лет до н. э.) выполняли прежде всего ритуально-магические функции, в то время как эстетическое наполнение играло в них вторичную роль[71]. Лишь по мере разложения целостного мифологического комплекса искусство начинает выделяться в отдельную сферу и отделяется от мифа, магических практик и религии.

Природа искусства, связанная с сильными эмоциональными переживаниями и коренящаяся в таких эфемерных, неуловимых вещах, как вдохновение художника, очаровывала умы выдающихся мыслителей от Античности до наших дней. Кант напрямую связывает искусство со способностью воображения. При этом, отмечает Кант, «продукт изящных искусств требует не только вкуса, который может возникнуть на почве подражания, но и оригинальности мысли»[72]. Современные подходы к пониманию искусства подтверждают эти положения кантовской эстетики: искусство возникает тогда, когда человек получает возможность «творить универсально, свободно, производя вещи и предметы, доставляющие ему наслаждение самим процессом деятельности»[73]. От художника ожидают оригинального творчества, новых ходов мысли, яркой индивидуальности. Произведения искусства, являющиеся вторичными, лишенные оригинальности, едва ли могут рассчитывать на то, чтобы получить высокую оценку. По-настоящему гениальным может быть признано только такое произведение, которое демонстрирует принципиально новые выразительные средства, дает начало новому жанру или направлению.

Итак, искусство коренится в способности воображения, обязательно имеет личностный, индивидуальный характер; чистое искусство как сфера сугубо эстетическая рождается в результате вымывания священного отношения и процесса секуляризации художественного творчества. Кроме того, искусство является результатом осознанного, целенаправленного конструирования. Оно требует владения особой техникой, приемами художественной выразительности и в этом смысле смыкается с ремеслом.

Обыденное сознание формируется первоначально в результате секуляризации и рутинизации элементов мифа. Симптомом перехода мифологического мышления в обыденное сознание является превращение мифа в сказку.

В. Пропп, описывая этот процесс, отмечает, что «уже очень рано начинается „профанация“ священного сюжета, понимая под „профанацией“ превращение священного рассказа в профанный, т. е. не духовный, не „эсотерический“, а художественный»[74]. Этот процесс и положил начало появлению сказки как особого литературного жанра. Следует отметить, что такая «профанация» происходила не одномоментно, а постепенно. Сказка и миф близки и часто сосуществуют друг с другом, но сказка, в отличие от мифа, не является сакральной историей, хотя и сохраняет связь с некогда сакральными мифологическими сюжетами. Согласно Проппу, различие между сказкой и мифом состоит не в сюжете, который может быть практически идентичным, а в непосредственной связи мифа со священными ритуалами, в противоположность сказке как заведомо вымышленной истории: «Рассказы о Геракле очень близки к нашей сказке. Но Геракл был божеством, которому воздавался культ. Наш же герой, отправляющийся, подобно Гераклу, за золотыми яблоками, есть герой художественного произведения. Миф и сказка отличаются не по своей форме, а по своей социальной функции»[75]. Таким образом, сказка, утрачивая сакральный характер, начинает рассматриваться как вымысел, а не как описание реального положения дел.

Следствием этого становится то, что, как отмечает А. Лосев, в сказке, в противоположность мифу, «содержится уже критическое и даже иной раз насмешливое отношение к изображаемой действительности, так что сама сказка преследует скорее дидактические или эстетические цели»[76]. При этом сказка транслирует элементы народной культуры: ценности, идеалы, чаяния людей, живущих в данном обществе. Сказки, которые слушают дети, задают для них некоторую систему жизненных ориентиров. Из сказок дети узнают, что не следует разговаривать в лесу с незнакомцами, что смекалка и хитрость часто побеждают грубую силу и т. д. По справедливому замечанию Е. Улыбиной, «в сказках сакральные ценности адаптированы к условиям жизни в профанном мире и имеют отчетливо утилитарный характер. ‹…› Тайна преобразуется в правила, выполнение которых позволяет избежать опасности и получить вознаграждение…»[77]. Все это как раз и формирует содержание обыденного сознания.

В целом обыденное сознание – это наиболее распространенный тип мировоззрения, лишенный элементов критической рефлексии и коренящийся в повседневном жизненном опыте. «Можно сказать, что по содержанию обыденное сознание – это тип и способ мировосприятия большинства людей, не являющихся специалистами и творцами „высокой“ духовной культуры. Обыденное сознание обладает рядом специфических черт: строится вокруг субъекта; опирается на совокупность предшествующих обыденных знаний; подчиняется нормам и правилам, сложившимся в обществе; является коммуникативно направленным»[78].

Обыденное сознание можно также охарактеризовать как некритически формируемую смесь из элементов других форм мировоззрения. В обыденном сознании могут смешиваться порой даже противоречивые элементы различных идеологий, религиозных учений, философских концепций, сюжетов художественных произведений. Носитель обыденного сознания может одновременно выражать, не видя в этом конфликта, приверженность православию, атеизму и коммунизму, выступать как антифашист и вместе с тем быть носителем бытового расизма. Конкретный набор элементов обыденного сознания, усваиваемый человеком, является уникальным для каждого субъекта и определяется его социальным окружением, культурным бэкграундом, психологическими особенностями индивида. Выбор тех или иных элементов осуществляется не в результате сознательного, рационального усилия, а под воздействием различных внешних факторов. Руководствуясь этим, об обыденном сознании можно говорить как о мировоззрении нерациональном, самостоятельно вырабатываемом, лишенном сакральности и не являющемся следствием сознательного конструирования.