Полная версия:

Балканские мифы. От Волчьего пастыря и Златорога до Змея-Деспота и рыбы-миродержца

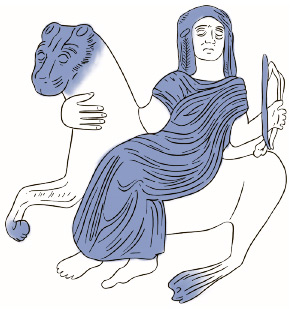

Как и Кибела, Бендида пребывала на границе между мирами – человеческой цивилизацией и дикой природой, живыми и мертвыми, порядком и хаосом, – выступая посредницей. У нее было два аспекта, отражающих понимание основных ролей, доступных женщине в архаичном обществе: дева и матрона.

Бендида, восседающая на льве[6]. Изображение на фракийском кувшине. IV в. до н. э.

Отрисовка Веры Пошивай

Бендида-дева также отличалась двойственным характером: она выступала в роли охотницы, напоминающей греческую Афродиту, и в роли хранительницы домашнего очага – не в современном, семейном значении, а в самом прямом смысле, связанном с землей, на которой стояли этот очаг и дом. Если богиня-охотница представала повелительницей дикой природы, изначально враждебной по отношению к человеку и постоянно грозящей ему смертью, то богиня – хранительница очага наделяла силой того, кто сумеет ее покорить. Именно поэтому с образом Бендиды-девы связан мотив священного брака между царем и царицей, богом и богиней, которые во фракийском мифическом сознании сливаются друг с другом, и именно женщина – то есть богиня – наделяет мужчину-царя подлинной властью над землей и всеми ее богатствами.

В образе охотницы Бендиду изображали с короткими волосами и без явно выраженной груди, похожей скорее на юношу, чем на девушку. Она была одета в простой короткий хитон и вооружена луком и стрелами, копьем или двумя копьями. В образе хранительницы очага богиня могла превращаться в хтоническое существо – змею.

Бендида-матрона была покровительницей брака и материнства, более привычной и понятной богиней-матерью (ведь «дева», в строгом смысле слова, не мать – скорее, ее противоположность). В этой ипостаси ее могли описывать как великаншу. В отличие от девы, у матроны на изображениях женская прическа из длинных волос, а также явно выраженная, большая грудь, свидетельствующая о том, что она не только родила, но и выкормила своих детей.

По мнению Ивана Маразова, Бендида произвела на свет верховное мужское божество – Зиса (в этом имени смутно угадывается греческий эквивалент «Зевс»), который был фракийской версией индоевропейского Небесного Отца и имел несколько ипостасей, в том числе, солярную, хтоническую и героическую. Бог солнца, владыка подземного мира и защитник всего живого от сил зла – в интерпретации болгарского фраколога это не три отдельных бога, а один.

Гипотеза о многоликости верховного бога не лишена оснований, и более того, можно предположить, что солярный (отождествляемый с Аполлоном) аспект Зиса был более древним, чем хтонический (отождествляемый с Дионисом). Соперничество старого и нового культов отразилось в древнегреческом мифе о Ликурге и Дионисе и закончилось победой последнего, однако в дальнейшем Орфей – еще один важный персонаж во фракийском пантеоне – примирил две ипостаси верховного божества, и далее им поклонялись как единому целому.

Равно и во Фракии, мы слышали, одним и тем же считается солнце и Либер[7], которого там прославляют пышным богослужением, называя Сабазием, как пишет Александр, и на Зилмисском холме находится посвященный этому богу храм круглой формы, крыша которого имеет отверстие посередине. Округлость храма показывает вид этой звезды, и высокая крыша пропускает свет, чтобы явствовало, что солнце все освещает, испуская свет с высокого верха, и потому, что все целиком становится зримым, когда оно восходит[8].

Макробий «Сатурналии»

Фракийский всадник, вотивная табличка. II в. н. э.

Eco-Museum Research Institute Tulcea

Героический аспект Небесного отца назывался Кандаон и был близок к греческому Аресу. Это бог-воин, отождествляемый с волком («волком-воином» его называет древнегреческий поэт Ликофрон в своей поэме «Александра»). К этой ипостаси была близка еще одна, в которой Зис представал богом-охотником Героном, чьи многочисленные сохранившиеся изображения обозначаются совокупным термином Фракийский всадник.

Верховный бог в облике охотника, вступающего в противоборство с силами зла, всегда куда-то едет верхом на коне (конь у многих древних народов был одновременно солярным, солнечным животным и существом, связанным с подземным миром), один или в сопровождении верных псов. В роли его противника – кабан, медведь, лев, воплощение хаоса. Иногда на том же изображении присутствуют дерево (древо жизни), алтарь и женщина (богиня-мать). Если дерево обвивает змей, библейские ассоциации неуместны – это змея, и в архаичной фракийской парадигме она символизирует обновление природы, потому что просыпается весной и может сбрасывать шкуру. Таким образом, Герон стоит на страже установленного порядка вещей, известного мира, оберегает космос от хаоса.

Герон убивает медведя, а у ног его коня – убитый волк. На наколеннике всадника изображен лик Бендиды, что свидетельствует о ее покровительстве. Изображение на детали конской сбруи. IV в. до н. э.

Отрисовка Веры Пошивай

Небесный отец выполнял множество функций: в своей дионисийской ипостаси, например, он был еще и богом прорицателей, поэтому на одной из сохранившихся деталей конской сбруи изображен царь-жрец с зеркалом в руке, а за зеркалом – его мифический оппонент, трехголовый дракон хаоса.

Царь-жрец с зеркалом и трехголовый дракон хаоса. Изображение на детали конской сбруи. IV век до н. э.

Отрисовка Веры Пошивай

И наконец, упомянутый Геродотом Гермес, чьим именем клянутся фракийские цари и утверждают, будто произошли от него, – это тоже Небесный отец в ипостаси бога военной аристократии, которая считала его своим предком. Фракийский Гермес был связан со скотом, поскольку стада были еще одной разновидностью богатства, неподвластной Бендиде-деве в роли хранительницы очага, потому что ее вотчиной оставалась земля и то, что неподвижно пребывает в ней или на ней.

Согласно интерпретации Фола и Маразова, третьим важным богом или полубогом – назовем его так для краткости, на самом деле у него довольно запутанный и многогранный статус – в пантеоне фракийцев был Орфей, в фигуральном смысле дитя Бендиды и Небесного отца. Но поскольку миф об Орфее заслуживает особого внимания в силу своего влияния на развитие древнегреческой философии, мы вернемся к нему в седьмой главе.

В КОГО ВЕРИЛИ ИЛЛИРИЙСКИЕ ПИРАТЫЕще одним важным балканским народом стали иллирийцы, населявшие северо-запад Балкан – тот регион, где в наше время расположены Албания, Черногория, Босния и Герцеговина. Название собирательное, на самом деле иллирийцы – как и фракийцы, не один народ в строгом смысле слова, а целая совокупность племен. Согласно мифу, их предком был Иллирий, сын циклопа Полифема и нереиды Галатеи (его брат Кельт и сестра Гала властвовали над кельтами и галатами соответственно). Об этом предании упоминает, например, Аппиан Александрийский в десятой книге «Римской истории». Они промышляли морским разбоем, не были такими искусными мастерами, как фракийцы, и оставили куда меньше символических предметов, связанных с религиозными культами, поэтому об их мифологии известно не так уж много.

В погребальной практике иллирийцев нет единообразия, что обычно считается доказательством их смешанного происхождения, включающего как индоевропейские, так и не индоевропейские элементы[9]. Материальные свидетельства, добытые из захоронений, мало что проясняют по поводу верований, связанных с мертвецами, хотя есть основания полагать, что в ряде случаев их хоронили под полом, превращая в хранителей очага. Что касается суеверий иного характера, Плиний Старший со ссылкой на Исигона Никейского, чьи сочинения до нашего времени дошли лишь в виде фрагментов, пишет, что среди иллирийцев встречались «люди такого же [колдовского] рода, которые взглядом околдовывают и губят тех, на которых они слишком долго смотрят, особенно когда глаза гневные, так как взрослые легче чувствуют их зло. Более примечательным является то, что в каждом глазу у них по два зрачка»[10].

Кувшин с изображением змеи – традиционный атрибут румынских свадеб, символизирующий будущую плодовитость молодой пары.

The Museum of Oltenia

Иллирийцы, судя по всему, не разработали универсальной космологии, на которую опирались бы их религиозные практики[11], хотя в сверхъестественных существ и богов они, разумеется, верили, о чем свидетельствует символизм сохранившихся предметов и орнаментов. Часть из них удостоверяет поклонение солнцу, с которым были связаны водоплавающие птицы, змеи, кони и некоторые геометрические мотивы (круги, колеса с восемью спицами и так далее). Найдены и святилища, относящиеся к змеиному культу, – в том числе посвященные змеиной паре, Дракону и Дракайне, – как богам плодородия. Этот культ в какой-то степени отразился в древнегреческом мифе о Кадме и Гармонии: Кадм, убивший священного дракона бога Ареса, в конце жизни – после того как поселился у иллирийцев – сам стал драконом, а его жена попросила богов о возможности разделить участь мужа, что и произошло. Как культ солнца, так и культ змеи в определенной степени (на уровне бытовых суеверий, ритуалов, орнаментов) сохранились практически до нашего времени в тех краях, где раньше жили иллирийцы.

Иллирийские боги были запечатлены на памятниках римской эпохи, нередко под видом классических римских богов. Судя по всему, они были региональными, то есть у иллирийцев в целом не имелось единого или хотя бы доминирующего божества. Джон Уилкс перечисляет имена богов и богинь, которые сами по себе практически ни о чем не говорят: Эйя, Малесокус, Бория, Ирия; либурнская Венера Анзотика (хотя вопрос о том, считать ли либурнов иллирийцами, вызывает споры); Латра, Сентона, нимфа источника Ика из восточной Истрии; у племени яподов были алтари, посвященные локальному божеству Биндусу, аналогу Нептуна. К северу от яподов найдены алтари для поклонения Видасусу и Тане, которых можно сравнить с Сильваном и Дианой[12].

Чуть больше мы знаем о Медавре – боге-покровителе Ризинума[13]. Уроженец этого города, будучи римским наместником в Ламбезе[14], воздвиг храм с изваянием и оставил вотивную табличку – к настоящему моменту утраченную – со стихом, из которого следует, что Медавр был всадником, метающим копье правой рукой[15]. Это самое информативное из немногих имеющихся упоминаний бога. По описанию заметно, что он напоминает Фракийского всадника.

Некоторые другие элементы иллирийской религии и мифологии, предположительно, сохранились в албанском фольклоре, и к ним мы вернемся в следующей главе.

Можно ли с уверенностью утверждать, что пантеон древних фракийцев выглядел именно так, как предположили болгарские фракологи? К сожалению, нет. Теория Фола и Маразова отличается стройностью, логичностью и поэтической красотой, но фракийские племена для такого были слишком разрозненны. С учетом культурного влияния греков и римлян, множества возможных интерпретаций, противоречивых описаний и невосполнимых пробелов, нельзя исключить, что общей для всех фракийцев иерархии божеств не существовало – или что мы вряд ли сумеем ее восстановить.

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ И РИМСКАЯ АННЕКСИЯВ VIII веке до н. э. началась греческая колонизация – расселение древних греков по берегам Средиземного, Адриатического, Эгейского и Черного морей. Переселенцы основали немало колоний на Балканском полуострове, за пределами современной Греции, и некоторые существуют до сих пор, как Эпидамн, переименованный римлянами в Диррахий, а ныне Дуррес, второй по величине город Албании; Трагурион – современный хорватский Трогир, чей исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; Аспалатос, позже ставший Спалатумом, а в настоящее время – Сплитом, вторым по величине городом Хорватии, где расположен дворец императора Диоклетиана; албанский Берат, над которым возвышается мифическая гора Томорр, и так далее. Греческие города превращались в центры торговли, а также культуры, учености и религии, вследствие чего греческое влияние на балканских соседей – в том числе в контексте мифологии – в ряде регионов неуклонно усиливалось.

Со II века до н. э. началась эпоха римского завоевания Балканского полуострова, которое происходило совсем не так, как греческое. Римляне не просто устанавливали торговые и культурные связи, они объявляли земли частью растущей империи, подавляли местное сопротивление и внедряли собственную культуру, которая, однако, не смогла перечеркнуть то, чего добились греки-колонисты. Тем не менее римляне оставили неизгладимый отпечаток в тех краях, где какое-то время были владыками: в одних местах до сих пор стоят разнообразные памятники прекрасной архитектуры, а в других, например в бывшей римской Дакии, сложился новый язык на основе латинского диалекта переселенцев.

Руины дворца Диоклетиана в Спалатуме. Рисунок Роберта Адама. 1764 г.

The Metropolitan Museum of Art

ХРИСТИАНСТВО НА БАЛКАНАХ

Следующим важным этапом в развитии мировоззрения Балкан стал приход христианства – начало новой религиозной эпохи, которая уже не просто изменила мифический ландшафт региона, но и полностью его переделала.

Первые миссионеры на Балканах появились еще в апостольские времена: Андрей Первозванный, Павел, а также некоторые апостолы от семидесяти[16] – Епафродит, Ерма, Ермин, Пармен, Тит, Урван. По преданию, первую епископскую кафедру на территории нынешней Болгарии основал Амплий, ученик апостола Павла. Случилось это в Одессосе, который мы сейчас знаем как Варну.

В 313 году римские императоры Константин и Лициний выпустили так называемый Миланский эдикт, который позволил христианам «хранить свою веру и свое богопочитание» и уравнял все религии в правах. После этого распространение христианства на Балканах ускорилось (появились христианская епископия в Скопье, Салонийская – в Далмации, Сирмийская митрополия, включавшая приходы между Дравой и Савой, притоками Дуная), но во время аварских набегов VI века случился регресс.

В 732 году сербы перешли под юрисдикцию Константинопольского патриархата, однако христианство утвердилось в регионе лишь после того, как там побывали святые братья Кирилл и Мефодий, а также их ученики. В 865 году произошло всеобщее крещение болгарского народа; 4 марта 870 года болгарская церковь стала автокефальной (автономной), а с 1019 года ее статус был низведен до Охридской архиепископии. Частично под ее юрисдикцией состояли и сербы, не имевшие своей церковной организации до 1219 года, когда святитель Савва (в миру – Растко Неманич, младший сын основателя династии Неманичей Стефана) был рукоположен в сан архиепископа сербского и одновременно Сербская православная церковь стала автокефальной.

В X веке началось активное распространение богомильства – это еретическое течение гностического толка, возникшее в Болгарии, чьи последователи разнесли его не только по большей части Балканского полуострова, но и далеко за пределы. Приверженцев учения (или тех его вариаций, которые произошли от изначальной доктрины) в каждом регионе именовали по-разному: манихеями, патаренами, катарами, альбигойцами и так далее. Оно оказало заметное влияние на европейскую историю и культуру, и у него была собственная, особая мифология, которую мы подробнее рассмотрим в седьмой главе.

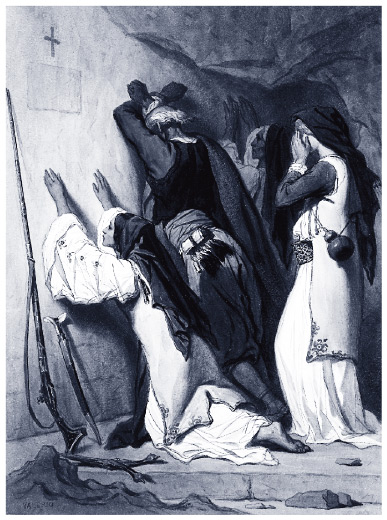

Таковы лишь некоторые факты из весьма сложной истории распространения христианства на Балканах. Этот процесс был тесно связан с историческими событиями и политическими процессами, не дававшими региону покоя век за веком. Где-то строили церкви и монастыри, изучали духовную литературу и создавали очаги культуры посреди охваченной смутой и страдающей от бесконечных войн земли; где-то писали и переписывали книги в тишине скрипториев; еще где-то решали судьбы людей и народов на поле боя или в ходе замысловатых интриг. Неотъемлемой частью происходящего было формирование апокрифической культуры, которая стала заметной частью балканской мифологии. Предания на библейскую тему, прямо или очень косвенно связанные с событиями и именами, встречающимися на страницах главной книги христиан, в балканском изводе представляют собой причудливое отображение деяний самых разных святых – а также Иисуса Христа, Богоматери и самого Бога, – сквозь лики которых просматриваются образы древних богов, чьи имена в основном оказались навсегда забыты. В контексте старинной русской народной жизни подобное явление называлось двоеверием. Например, упомянутый ранее святитель Савва, христианский святой, в апокрифических преданиях сербов стал фигурой сродни демиургу-творцу божественного масштаба и до сих пор вызывает безграничное уважение верующих.

Балканские крестьяне молятся в пещерной часовне. Картина Теодора Валерио. Около 1867 г.

The Walters Art Museum

Таким образом, Римская, а затем и Византийская империи способствовали распространению и закреплению христианства в качестве одной из главных религий Балканского полуострова. Христианское мироощущение легло на разнородный, многослойный языческий фундамент из фракийской, греческой, римской религии, суеверий и обрядов и породило сложную народную мифологию, в которой сохранились многочисленные реликты древних времен и культов, включая ритуалы, до сих пор определяющие фольклорный облик и наследие многих балканских стран и культур. Но, конечно, эта поразительная мозаика будет неполной без еще как минимум двух очень важных фрагментов – прихода славян на Балканы в VI–VII веках и османского завоевания, начавшегося в XIV веке.

СЕРБЫ, ХОРВАТЫ И ДРУГИЕВ IV–VII веках в Европе произошла миграция населения, вызванная двумя основными причинами: общим похолоданием (климатическим минимумом), продолжавшимся несколько столетий после римского климатического оптимума, и вторжением гуннов с востока в середине IV века. В рамках Великого переселения народов случилось и важнейшее в историческом смысле перемещение славянских племен с исконных территорий на Балканский полуостров, только его активная фаза чуть сдвинута во времени и приходится на VI–VIII века.

Процесс оказался неравномерным, сложным, в нем были фазы активного продвижения и отката, зависящие от многих обстоятельств – в первую очередь от военных успехов той или иной стороны (впрочем, историки отмечают, что переселение происходило и мирным путем, не только вслед за армией – включая армию Аварского каганата, – захватывающей все новые территории). Империя в этот период была ослаблена многочисленными затяжными конфликтами в других регионах – с вандалами, вестготами, остготами и персами, – поэтому сопротивлялась натиску чужаков с переменным успехом. В 540 году они впервые подошли к стенам Константинополя, а через восемь лет совершили опустошительный поход на Иллирию. Византийские войска чаще оказывались не в состоянии выдержать натиск противника, который постоянно оттачивал военное мастерство, хотя бывали и периоды затишья, связанные с внутренними имперскими процессами, а также успешные походы, позволившие к концу VII века отвоевать часть земель.

На протяжении этого периода славяне постепенно заселяли пригодные для жизни места, сливаясь с византийцами и ассимилированными коренными обитателями. Вражда и мирное сосуществование сменяли друг друга, смешивались традиции, обряды, топонимы и языки. К концу VII века «переезд» в целом завершился, и этническая, демографическая карта Балканского полуострова радикальным образом изменилась. Теперь наряду с оставшимся иллирийским, фракийским, греческим и прочим населением здесь жили сербы, хорваты, словенцы, образовывали свои княжества и территориальные объединения. Что касается политической карты региона, то она постоянно менялась: кто-то обретал и терял силу, союзы возникали и распадались, периоды относительного благополучия сменялись раздорами. Однако впереди у Балкан был период не менее сложных перипетий, в которых – на уровне стран и народов – принимали участие новые действующие лица.

Что касается мифологии, то именно в этот период сформировалась южная часть общеславянского пространства, в рамках которого мы узнаём в балканских мифических персонажах знакомые черты.

Этногенез современных болгар имеет особенности по сравнению с сербами, хорватами и словенцами. Этот народ сложился в результате слияния трех этносов: тюркоязычного (протоболгар, булгар), славянского (северцев, смолян и струмян) и фракийского. Первое Болгарское царство основал в 681 году хан Аспарух, а менее чем через два века – как уже упоминалось, в 865 году – болгары приняли христианство. Современный болгарский язык относится (вместе с македонским) к восточной подгруппе южнославянских языков, а сербский, хорватский, черногорский, боснийский и словенский – к западной. В болгарском в силу происхождения и исторических событий много слов тюркского происхождения. Региональные диалектные различия отчасти сохраняются и в наше время.

ОСМАНСКИЙ ПЕРИОДВ 1356 году начался весьма сложный период в истории Балканского полуострова, связанный с экспансией Османской империи на запад. Через тридцать с небольшим лет – в 1389 году – на Косовом поле сошлись противники: османская армия во главе с султаном Мурадом с одной стороны и сербы вместе с союзниками во главе с князем Лазарем – с другой. Из кровопролития и смерти родился Косовский завет, который до сих пор представляет собой важную часть сербской национальной идентичности и мифологии, выражаясь в том числе посредством эпических народных песен, к которым мы вернемся в дальнейшем. В той битве сербы потерпели поражение, хотя и нанесли османам значительный урон, однако это сражение было лишь первым из многих, и его исход стал символом начала османского господства на Балканах, которое быстро углублялось и расширялось. На этом этапе балканской истории проигравшим приходилось служить победителям, проливать кровь и гибнуть в их битвах, а также менять веру, для вида или по-настоящему. В итоге часть населения приняла ислам, который и в настоящее время остается одной из основных религий Балканского региона.

Битва между войсками Лазаря Хребляновича и султана Мурада. Миниатюра из манускрипта XV в.

KB, National Library of the Netherlands

В 1396 году османы в битве при Никополе разбили христианское войско короля Сигизмунда Венгерского, а в 1453 году пал Константинополь, и Балканы практически целиком оказались под контролем Османской империи. Сперва на завоеванных землях было основано бейлербейство Румелия, которое к концу XVI века преобразовали в эялет, охватывающий в том числе территории современных Албании, Болгарии, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Южной Хорватии (Далмации). Эялет делился на санджаки, которыми руководили санджак-беи.

Вместе с мусульманской религией, законом, обычаями и культурой на Балканы пришли мусульманские мифы, и в фольклор проникли персонажи, которых там раньше не было: прекрасные пери, опасные джинны и некоторые другие. Впрочем, исследователи отмечают, что это не повлекло за собой каких-то радикальных перемен в мифологии. На фоне партизанской борьбы с турками родилось немало эпических песен, включая обширный цикл о гайдуках и ускоках

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Пер. С. Шервинского.

2

Это явление также обозначают латинскими терминами interpretatio graeca и interpretatio romana.

3

Пер. Г. Стратановского.

4

Fol A., Marazov I. Thrace & the Thracians. New York: St. Martin's Press, 1977. P. 17–36.

5

Вотивные предметы – символические подношения, дары божеству, выражающие верность, благодарность или какую-то конкретную просьбу, например об исцелении. В этой роли могут выступать статуэтки, фигурки, таблички с рельефным или нарисованным изображением, текстом, свечи, цветы и т. д.