Полная версия

Полная версияСоединённые пуповиной

1920 год. Для моего отца самым тяжёлым в этом году был период с 22 сентября по 13 ноября, когда он принимал участие в демографической сельскохозяйственной переписи. 50 дней его не было дома, с двумя помощницами ему нужно было провести эту колоссальную работу в 10 поселениях. Худшим было то, что осень стояла очень дождливая, и рано наступили заморозки. Ольга болела, он отсутствовал, и поэтому их хозяйству был нанесён огромный урон: корм для скота – кукурузные стебли и мякина – сгнили, картофель вырыли свиньи, табак замёрз.

Одежда и обувь его были в грязи, сильно пострадали от постоянной дороги от дома к дому, от деревни к деревне. К тому же, их настиг злой холод. Зарплату выплатили мизерную, прожить на неё было нельзя, общины вынуждены были снабжать переписчиков пищей. Ответственные не нашли лучшего способа, чем гнать их от дома к дому, каждый раз они ощущали себя нежеланными гостями или даже попрошайками. Постоянные изменения в пище приводили к расстройству желудка. Поэтому они были бесконечно рады, когда выполнили эту задачу и смогли вернуться к обычной жизни.

Но он нашёл и положительные моменты в этом периоде: он смог освежить и расширить своё знание русского языка, ознакомился с жизнью, культурой и верованиями местных русских и киргизов. Особенно интересными и запоминаемыми были чувства, оставшиеся от посещения женской коммуны работниц – бывшего женского Никольского монастыря, и поселения русских молокан[65].

Он изучил некоторые черты характера и особенности людей, ослеплённых русским православием, а также познакомился с гостеприимством русских и особенно киргизов. В результате этих событий его застенчивость отступила, появилось больше мужества при столкновении с чужими людьми, он мог заговорить с ними, пообщаться.

Общий вывод он сделал такой:

Человеческое общество всё больше нивелируется. В деревне всё серое, как и в городе, благосостояние, как и культура, падает. Новые правители спровоцировали и запустили злые инстинкты и искажение морали посредством несправедливости, жестокости, насильственной экспроприации и навязыванием новых негативных идей.

Учитель попал в ловушку безбожного государства. Теперь он вынужден вести в деревне антирелигиозную пропаганду для того, чтобы его отметили похвалой; отправили на бесконечные лекции, семинары, курсы; чтобы получить жалкое вознаграждение от государства – обещанную поддержку сегодня и сказочное будущее в призрачном будущем. Отделение школы от церкви – да, это имеет смысл. Но требовать, чтобы мы действовали вопреки своей вере, это является бесчеловечным принуждением. Я не могу это понять, и я в отчаянии. Если бы я мог найти другие средства к существованию, то отказался бы не только от должности кюстера, но и от должности учителя.

Доставляет мне много волнений и Мартин Бергер, хвастливо называющий себя марксистом-эволюционистом. Он всё глубже и глубже затягивает меня в тяжёлую умственную борьбу. Он врывается в наше жильё, издевается и высмеивает учение Библии, восхваляет коммунизм, как идеал человечества. Конечно, я не могу молчать, оказываю ему сопротивление, доказываю ему непреложную истину Писания, что стоит выше всех человеческих учений, и что наличие множества сект, различных мнений среди новых номинальных христиан – вина не Бога, а людей, которые пытаются объяснить Библию своими словами. Я задаю ему встречный вопрос. Как может коммунизм привести человечество к истинному счастью, когда уже невинным детям прививают нелюбовь к иноверцам, ожесточённую ненависть к инакомыслящим, к другим партиям? Мы не можем переубедить друг друга, и каждый остаётся при своём мнении. Всё, что происходит – происходит по воле Бога! – дай мне на будущее столько мужества, чтобы я мог отклонить нацеленные на меня разъярённые стрелы дьявола. Исполнится воля Твоя!

Революция всё больше шла на спад. Но чувство нового у населения не угасало – вместо религиозных и гражданских праздников большевики придумали и ввели новые торжества. Так на Рождество, во время христианских праздников, дети должны были читать стихи и петь песни с революционным содержанием. Это было совсем непривычно, звучало отвратительно и подходило как корове седло. Затем ввели “дни раненых”, “неделю для фронта” и многое другое. Учителя должны были готовить с учениками концерты на эти темы. Затем всё привели к единому образцу. Был объявлен сбор общины для строительства трибуны перед сельсоветом. Затем место проведения митинга украсили красными плакатами, лозунгами, портретами, согнали колонистов, а три трубача должны были играть, как обычно, мелодии Марсельезы и Интернационала. Школьники поочерёдно выступали со стихами и песнями, пока не приезжал оратор из города.

Иногда всё выглядит довольно смешно. Так, однажды появилось 5 таких ораторов. Татарина вообще никто не мог понять, два киргиза говорили наполовину на русском, наполовину на киргизском, двух русских действительно можно было понять, но только Давид Бертрам мог перевести сказанное на немецкий язык, чтобы довести эту речь до сознания присутствующих. Ему нужно было перевести только одну фразу из двухчасовой болтовни этих пяти человек: “Люди, вы должны чёрным по белому показать, думаете вы или нет о советской власти, и доказать это добровольными пожертвованиями в счёт Красной Армии”.

Затем все главы семейств вынуждены были подойти к столу и подписать ведомость с указанием их взносов. Здесь сказалась готовность помочь председателя сельсовета франта Кюне – он оказывал давление на каждого колониста, который высказывал когда-либо неоднозначные мысли, чтобы склонить его к более высоким взносам. Деятельность этого гнилого творога, этого бесстыжего вымогателя привела к тому, что на следующий день 4 телеги с “подарками”, разукрашенные красными транспарантами, направились в Ташкент.

Или 18 марта! Я был в Ташкенте и смог увидеть, как отмечают в городе новые праздники. Отмечали День Парижской Коммуны. Внешне это действительно отличалось от любых ранее виденных религиозных процессий. Десятки тысяч демонстрантов несли вместо крестов, икон и реликвий портреты Карла Маркса, Ленина и других неизвестных. И бесконечно много красного: знамёна, флаги, вымпелы, лозунги, транспаранты, нарукавные повязки, шейные платки и косынки, звёзды и ленты на одежде и головных уборах. Если бы не было белых букв на плакатах и лозунгах, можно было бы подумать, что люди, собравшиеся сюда, охвачены пламенем. Несомненно, была заметна разница с привычными уже серыми буднями.

Несколько организаторов старались обуздать непокорную толпу и разделить её на ряды, но колонна опять приходила в беспорядок. Время от времени мимо проходили духовые оркестры с песнями «Марсельеза», «Варшавянка», «Смело товарищи, в ногу», которые тонули в общей путанице, от этого атмосфера торжества взлетала ещё выше. Да, здесь не было никакой показной печали или тоски, однако не хватало русского удалого веселья. Весёлые лица молодёжи сияли среди умеренности и сдержанности участников постарше, более осмотрительных, чем беспечных.

Снова и снова громко звучали вдохновляющие лозунги организаторов: “Да здравствует Парижская Коммуна!”, “Долой буржуазию!”, “Смерть Колчаку[66]!”, хаотические крики “Ура!” перекатывались вдоль колонны. Стиснутые кулаки постоянно размахивали в воздухе, соглашаясь с этими угрожающими лозунгами.

Созданная атмосфера требовала сомкнуть ряды и решительно бороться против проклятого врага – сегодняшней бедности. Бесконечная колонна людей постоянно была возбуждена и беспокойна, всегда непослушна организаторам. Чем дальше, тем непредсказуемей казалась мне эта людская толпа. Испугавшись, я ощущал скрытую угрозу, проникавшую из этого потока. Я подумал, что если сейчас указательный палец любого человека взметнётся с приказом: “Убейте его!”, толпа бездумно набросится на жертву, изобьёт её, разорвёт, растопчет, а останки с кровавыми следами ног потащит дальше по брусчатке.

И я понял, что эта серая с красным, многоголосая и необузданная толпа, имеющая общую цель, – как лавина, которая снесёт и унесёт всё, что стоит на её пути. Воодушевлённые многообещающими девизами большевиков, ослеплённые ярко-красным цветом, очарованные новым, ритмичным, призывающим к бою строгим мотивом революционных песен, они ощущали в толпе чувство крепкого плеча, в стихах «Интернационала» находили путь в будущее: “Старый мир втопчем в землю…” (вольный пересказ). Здесь всё было ясно и понятно: всё разбить, уничтожить, сравнять с землёй.

Увиденное в этот день стало причиной моих глубоких размышлений. В городе все заняты разрушением старого. Они верили, что путём уничтожения, направленным на значимые конструкции, можно двигаться в будущее. Это пугало меня. Они надеются! По соседству со мной, в Константиновке, можно было видеть только первую половину – уничтожение старого, второй половины – построения нового, вообще не наблюдалось. Может быть, ещё в пути? Эксперимент с созданием коммун – это лишь убийство крестьянства. Так приходит к нам новое, но не задерживается: пронизывает деревню и движется к следующей. Возможно, причина кроется в том, что колонист крепко цепляется за своё имущество: землю, усадьбу, общину, и поэтому более консервативен, чем люди в городе.

Слепота революции видна и во многом другом. Так, в один прекрасный день, из города пришли 3 инструктора и объявили, что земля, движимое и недвижимое имущество, конфискованное у богатых, будет им возвращено. Это вызвало большой триумф у потерпевших, и сразу же недовольство у “комитета бедноты”. И вот избрали ещё один комитет, который должен был тщательно исследовать этот вопрос. Затем его решение будет рассмотрено городской комиссией, и окружное земельное управление подведёт итог: у кого и сколько забрать, кому и что выделить.

Коммуны в Каплан-беке и женском монастыре уже распустили. Эти молокососы тыкались, как слепые котята, справа налево, может быть, даже в ложном направлении, и не знали, где искать предназначенный для них сосок.

Однако они пытались с помощью насилия и устрашения покорить народ, восстановить власть среди бедных и сочувствующих. Один такой случай подтверждает это. Кто-то из колонистов получил известие, что 3 милиционера реквизировали товары у проезжавших дунган (китае-язычные монголы-мусульмане). Десять человек сразу вскочили на коней и бросились на помощь неизвестному, с которым, по их мнению, обошлись несправедливо. Они воспрепятствовали этому акту, доставили всех в сельсовет, где вещи запротоколировали. Избитый человек, со своими ситами и тканью, поблагодарив мужчин, благополучно продолжил свой путь дальше.

Всё это имело печальные последствия. Три “народных защитника”, которые хотели поживиться на этом грязном деле, обвинили “помешавших” в помощи врагу. Якобы у дунганина в телеге было 10 ружей, патроны, порох и офицерское обмундирование, а они – нежелательные спасители – высказывали враждебные заявления в адрес “красного” Советского правительства. Дело приняло очень опасный поворот, и добродушным крестьянам ничего не оставалось, как дать взятку “честным” государственным мужам.

Им преподали уроки на будущее: “Не суй свой нос туда, откуда торчит собачий хвост”. Второй: “Рабочий класс всегда будет брать вверх над крестьянством”. И третий: “Не забывайте, что вы не русские”. Первый, хоть это прискорбно и аморально, я мог понять: он не велел становиться между правым и неправым. Второй был явным отклонением от установки большевиков о равенстве рабочих и крестьян. Почему? И наконец, последний – является это случайной ошибкой, или означает, что братство национальностей имеет определённые границы? Это нужно обдумать!

Уроки в школе оставляли желать лучшего. Но всё-таки у меня были ученики, которые иногда доставляли мне радость, и уроки, которые приносили удовлетворение, я старался не напрасно. В моём третьем классе было 34 ученика, с которыми я ежедневно работал по 6 часов в день. Я до сих пор был вынужден исполнять обязанности кюстера, поскольку государственной зарплаты 2400 рублей в январе и 4200 рублей теперь нам не хватало. А так я получал от общины ещё 2000 рублей в месяц, и осенью вдобавок 8 килограмм пшеницы на каждого члена семьи. Кроме того, я обрабатывал огород и 3.3 десятины земли, всё это в какой-то мере обеспечивало существование моей семьи.

Цены так бешено росли, что можно было и с ума сойти. Лошадь весной стоила 100 тысяч, сейчас уже 700 тысяч, за пуд (16 кг) пшеницы брали тысячу рублей. Без школьной земли, огорода, который я постоянно расширял, выкорчевав уже 55 старых акаций, домашнего скота, который мы держим – коровы, свиньи и птицы – у нас не было бы возможности выжить.

Этот год должен быть достаточно благоприятным, урожай составил от 50 до 80 пудов зерна с десятины. Однако сегодня процветание крестьян определяет не урожай, а тот остаток, что ему удастся сохранить для себя после реквизиции. В деревне уже поняли, что в этом году снова призовут в Красную Армию 50 юношей.

Через военнопленных и прессу просочилась информация о вспыхнувшей политической реакции в Германии: правительство свергли, изгнали правительство Шейдемана, нарастает реакция под руководством бывшего адмирала Теплица, рабочие готовят всеобщую забастовку. Интернированные в безрадостном положении. Они хотят на родину, но Советы опасаются, что на Урале или Волге их перехватят белые, и, как и чехов, включат в свою армию в качестве боевых частей. Безнадёжное положение!

Один из них – Якоб Протц – от отчаяния покончил с собой. Он принадлежал к баптистам, ему было 40 лет, дома у него осталась жена и две дочери. Несмотря на то, что он сам был виноват в своей смерти, бедный человек вызывал сожаление. В конце концов, он был жертвой войны. Шесть лет тяжёлого, безнадёжного, неутешительного плена толкнули его на этот безбожный шаг. Другие военнопленные смогли справиться с собой в это неоднозначное время. Среди них были учителя, врачи и другие специалисты, которые познакомились с большевиками и верно им служили. Так нас посетили 2 ревизора из советского сельского хозяйства – австрийские коммунисты Бауэр и Лизе Ессель.

Конец гражданской войне в России в ближайшее время не предвиделся. По слухам, снова должны были разгореться разногласия между Россией и Польшей. Тем не менее, порядка на родине нет и сейчас, живётся не сладко[67]. И конечно из-за этого вопрос о нашем возвращении домой на Волынь постоянно откладывался. Раз 15 я был в Ташкенте по этому вопросу. Всё напрасно, они говорили: “Очередь до выходцев с Украины ещё не дошла, имейте терпение”.

О, дорогая родина, любимая родина, увижу ли я тебя когда-нибудь? Моя тоска выражалась в возросшем, почти невыносимом желании встретиться с отцом, братьями и сестрой, родственниками и друзьями, тесно с ними пообщаться. Каждый день мы говорили с Ольгой на эту тему. Попытка фрау Жоб самостоятельно добраться до родины потерпела неудачу уже в Казалинске. Её со всей семьёй вернули в Ташкент. Это были бесплодные надежды и большие бесполезные издержки.

Наконец мы получили новости от близких. Вначале письмо от шурина Лангханса. Он своим ходом за 3 месяца сумел вернуться домой из Царицына, и с сентября живёт со своей семьёй, как и шурин Никель, в родительском доме Дюстерхофтов. Он писал о разрухе, опустошении и неописуемой дороговизне. До сих пор там нет мира. Поляки захватили больше половины Волыни.

К нашей общей радости, мы получили письмо и от отца. Уже 2 года он не получал от нас никаких известий, он обеспокоен и удручён тем, что от нас и от других его сыновей давно нет новостей. Нужда и нищета – его хлеб насущный. Он рассказал о семье Пауц. Зять Фридрих тяжело ранен, в прошлом году он разыскал свою семью в изгнании, и Эмилия ждёт сейчас четвёртого сына. Их бедность удручает.

Свою ностальгию я мог унять только чтением. Некоторые из военнопленных, которым повезло, и они могли отправиться на родину, дарили мне на память свои книги. Это были 5 русско-, английско-, французско-немецких словарей и, к моей великой радости, весь Гёте.

Отец составил список литературы, прочитанной в этом году. Это удивительно, и я по-хорошему завидую тому, сколько он прочитал во время великих потрясений: «Натан Мудрый» и «Эмилия Галотей» Лессинга, «Дева озера» и «Поколение Тантала» Вальтера Скотта[68], «Песня грешника» Людвига Анцигера, «Гамлет из Тускулума» Ричарда Вос, «Монизм» Шнитцера, «Дети и капризные люди» Бетти Гертель, «Правда и вымысел», «Герман и Доротея», «Страдания юного Вертера», «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте, «На двенадцатом часу», «Клаус Генрих Баас» Густава Френсена. Произведения на русском: «На этом берегу» Гнедича, «Море» Тихонова, «История одного гения» Осипа Шубина, «Рассказы» Максима Горького. Всё чаще попадается и социалистическая литература: «Воспоминания о Карле Марксе» Либкнехта, «Новый фараон», «Молот и наковальня» Шпильхагена, много брошюр и газет.

По диапазону прочитанной литературы ясно видно, что он отправился на поиски подтверждения новой идеологии, которую в него ежедневно вбивали. Изучение Библии отошло в тень, и он с тревогой сознавался: “В этом отношении отмечу довольно резкий спад”, и дальше: “На меня очень плохое влияние оказывает коммунист Бергер”. Однако отец считал, что его вера по-прежнему непоколебима: “Когда я вглядываюсь в зло мира, мне становится страшно, и я опасаюсь, что можно прийти в отчаяние, если бы не якорь веры, который недвижимо покоится на дне – Христос!”

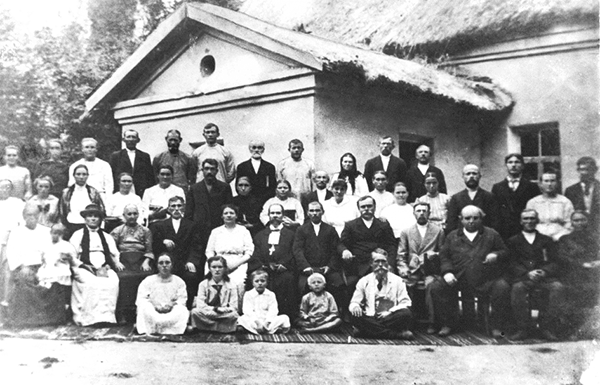

Слева направо.

Стоят: 1,2 – неизв, 3 – Фишер, 4 – Александр Вольф, 5 – Иоганн Георг Рейтер, Георг Дёз, пастор Юстус Юргенсен, 8 – неизв., 9 – Иоганна Франк, 10–12 – неизв.

Стоят: 1 – неизв, 2 – Ольга Шульц, 3 – Эдуард Шульц, 4… – неизвестные.

1921–1922 годы. В этот период отец записал в дневник много разных переживаний. Это были страшные годы голода. Постоянно растущую нужду усиливала тоска по родине.

Интервентов изгнали, гражданская война в стране постепенно затихла, басмачей[69] рассеяли, крестьянские восстания против большевиков безжалостно подавили. Но крах экономики, наступившая анархия, тотальный неурожай 1921 г. в Поволжье, на Урале и юге России привели к ещё большей нищете.

Ситуация в Константиновке описана в дневнике следующим образом:

Всеобщая нужда неописуема. Из-за войны и революции на земле безмерные несчастья, страдания и нищета. В голодающих областях целые районы вымерли от голода. Движимые безысходностью, многие тысячи панически пытаются избежать голода. Привлечённые преувеличенными слухами о процветании Туркестана, многие из них оказались в Ташкенте. Город переполнен такими беженцами. Более двух тысяч истощённых, вырожденных душ самостоятельно прибыли в Константиновку, в основном это немцы Поволжья. Это только силуэты людей, оборванные, босые, грязные, завшивленные, но им удалось добраться сюда. По их заявлениям, большинство из них остались мёртвыми по всему пути. Некоторые пытались разыскать здесь дальних родственников, другие находили временный приют в летних кухнях, кладовочках, сараях местных жителей, выполняя за тарелку супа любую работу в поле и в доме.

Но большинству пришлось обустроиться на холме за деревней: они строили крошечные землянки, устраивали берлоги или рыли норы на склоне холма, где можно было бы укрыть на ночь свои истощённые тела. В течение дня эти недоедающие, оборванные тени людей шатались из деревни в деревню, от дома к дому в поисках любой работы, умоляя о куске хлеба или, по крайней мере, о кухонных отходах, пытаясь, по возможности, где-нибудь собрать что-то съедобное, а иногда и украсть.

Одни из них возвращались к ночи обратно, другие исчезали. Оставшиеся в живых на следующий день выползали из своих укрытий, чтобы предпринять ещё одну попытку выжить. Умерших через 2–3 дня вытаскивали из их нор новоприбывшие. Они заселялись на место мёртвых, чтобы через несколько дней повторить судьбу своих предшественников. Каждый день община хоронила от 4 до 8 безымянных трупов в братской могиле. Эту работу выполняли имеющие силы беженцы, она давала им немного пищи. Сельсовет и церковное правление заботились о том, чтобы жители по очереди по разу кормили этих несчастных гробокопателей.

Но и у местных жителей дела шли всё хуже. Высокий налог 1921 г. – до 15 пудов зерна с десятины – при низком урожае 20–30 пудов и небольших наделах земли, другие сборы, выкачиваемые из колонистов советским правительством, привели к тому, что люди жили хуже собак.

Беженцы принесли с собой не только голод, но и болезни: тиф, холеру и даже чуму. Вскоре смерть пошла и по домам местных жителей – только в феврале 1922 г. погибло 20 взрослых. Нам снова пришлось пережить ад тифа. Я и Ольга переболели легче, но маленькая, только родившаяся 21 апреля Зельма осталась жива только благодаря Богу.

Наши запасы подошли к концу. Из 60 пудов урожая зерна я должен был отдать: 10 – в счёт долга за семена, 16 – за пахоту, сев и боронование, 22 – за скашивание, молотьбу и чистку. Я, как учитель, был освобождён от налога, поэтому у меня был небольшой задел, таким образом, я мог рассчитывать только на 17 пудов зерна. В 1921 г. я отказался исполнять обязанности кюстера, и поэтому не мог ничего ожидать от общины. Весной 1922 г. это едва не привело нас к катастрофе.

Способствовало нужде и то, что нам решительно пообещали отправить нас на родину летом 1921 г. Но отъезд задерживался из месяца в месяц. В этой ситуации я не сильно заботился об огороде, и мы остались без картошки, кислой капусты и других запасов. Осенью выяснилось, что на долгую дорогу запасов хлеба и других продуктов нам будет недостаточно. Я вынужден был отказаться от отъезда, отложив его на следующий год. Ещё мы не хотели рисковать жизнью нашей маленькой дочери, пустившись в дорогу перед зимой. Мы послушались нашего дорогого Джобса, который всё ещё не до конца выздоровел после предпринятой попытки уехать самостоятельно.

В это же время советское правительство упало в обморок, и не смогло выплатить зарплату учителям. Правда они попытались возложить это бремя на плечи общины, но у общины уже не оставалось ничего лишнего, и поэтому в декабре 1921 г. школа была закрыта. Я нашёл возможность давать частные уроки, другие учителя покинули деревню. Большое подспорье в содержании семьи оказал нам доход от частного пошива одежды Ольгой.

Слева направо.

Стоят: Иоганн Франк, Эдуард Шульц – учителя.

Сидят: Иоганн Георг Рейтер, Юстус Юргенсен – пастор евангелической церкви в Ташкенте, Георг Дёс – кюстер, Александр Вольф.

Далее следуют сцены голода. Неужели эти душераздирающие рассказы происходили на самом деле? Отчаявшаяся мать убивает своего ребёнка, чтобы сохранить жизнь другим детям? В другой семье дедушка становится жертвой, чтобы остальные могли выжить? На базарах продавали колбасу из человеческого мяса? Он заканчивает перечисление ужасов словами: “О, Господи! Разве этого не достаточно? Не пора ли, Господи, взяться за дело и спасти своих избранных?”

Редкие письма от близких родственников не приносили радости. Только его брат Адольф сообщил из немецкого плена, что 11 сентября женился на прусской девушке Иоганне Иде Зон. Он писал, что доволен своей жизнью в Германии, в Россию возвращаться не хочет, и приглашал приехать к нему.

Полное надежд, однако со скрытой тревогой, было последнее письмо от брата Александра, которого при попытке уехать на родину задержали на станции Батраки и вынудили вступить в Красную Армию. Ранее он писал, что надеется на увольнение, теперь кратко сообщал:

Дорогой Эдуард!

Сегодня, после 14 месяцев моей неволи, мы прибыли на проклятую, вероятно заколдованную, станцию. Но на этот раз, получив все проездные документы в пункте пропуска, я уже верю, что моя мечта – вернуться на любимую родину – осуществится в ближайшее время. Мы все здоровы. Господи! Трудно поверить, но это факт! Мы надеемся! Мы хотим надеяться!

Твой любящий брат Александр.

Батраки, 27 апреля 1921 г.

Другие редкие новости от родственников были ещё безутешней. После прочтения их писем сразу вставал вопрос – живы ли они ещё, или уже скончались от голода? Может, стали каннибалами, или их жертвами? Последние сообщения от них были печальными и полными сомнений. 21 апреля тёща сообщила, что она с детьми решила либо вернуться на родину, либо умереть по дороге домой, но не оставить свои останки на чужбине. Они осмелились отправиться в долгую дорогу пешком. Непостижимо! Так они и пропали.

Последнее письмо от его отца датировано 7 ноября 1921 г. Его содержание: терять ему больше нечего, нет никакой возможности выжить, он собрал вместе своё последнее имущество и сумел попасть на поезд. Но контролёры сняли его и его семью с поезда на станции Батраки, поместив в карантин. Нет снабжения, нет сбережений, нет пищи и нет никакой надежды на спасение. Мучительная смерть детей стоит перед его глазами. Быть может, останется в живых Эрнст (17 лет), отставший в Златоусте?