Полная версия:

Мореходка

Курсанты, рука которых не столь тверда, чтобы провести плакатным пером прямую линию, выбирали создание какой-либо электронной штучки, которая будет мигать, гудеть или крутиться при включении тумблера. Можно было сделать акустический выключатель для освещения, который срабатывал от хлопка ладонями. А потом, при демонстрации его преподавателю, разразиться настоящими (даже не аплодисментами) овациями, пытаясь включить лампу накаливания, соединённую с этим выключателем в одну электрическую цепь. И когда, благодаря вашим нечеловеческим усилиям, лампа всё-таки зажигалась, вы могли смахнуть гудящими от хлопков ладонями пот со лба и получить свой «зачёт»!

Если с радиоделом вы были ещё не «на ты», то можно было изготовить вышеуказанную трёхметровую указку, с гордостью предоставить её преподавателю и, получив «зачтено», установить её в пирамиду таких же, ранее изготовленных, гигантских «бильярдных киёв». Это было страшное оружие! Если преподаватель, взяв указку в руки и показывая прохождение радиосигнала по входным цепям радиоприёмного устройства, заметит, что кто-то из курсантов очарован его рассказом и, смежив веки, «улетает» в бесконечные просторы эфира, то жди беды! Будет произведён резкий размашистый удар трёхметровой «палкой» по преподавательскому столу, и грохот, подобный залпу главного калибра линейного корабля «Марат», не только вернёт задремавшего курсанта в аудиторию, но и заставит его попросить разрешения у преподавателя срочно выйти в гальюн (туалет), чтобы не опозорить честь Флота! По причине большой вероятности поломок указок от вышеуказанного использования их запас регулярно пополнялся курсантами.

Если же вам было лень заниматься этим творчеством кружка «Умелые руки», то вы, включив «соображалку», искали подходящего размера деревянную коробку. Клали внутрь строительный кирпич. Приделывали к нему батарейку «Крона» с лампочкой и тумблером. С одной стороны коробки внутрь подсоединяли двухжильный электрический провод с электрической вилкой на конце, а с другой стороны выводили штепсельную розетку, соединённую в электроцепь с выключателем, лампочкой и батарейкой.

Потом заколачивали гвоздями верхнюю деревянную крышку, предварительно выведя на неё лампочку и выключатель. И, гордо назвав эту конструкцию «Блок питания постоянного тока 220в/9в», приносили её преподавателю. Обрадованный преподаватель вставлял вилку в розетку 220 вольт, включал тумблер, загоралась лампочка, преподаватель замерял напряжение 9 вольт на клеммах розетки «блока питания», и довольный ставил в курсантской зачётной книжке вожделенный «зачёт»! А этот «шедевр» электротехники оставлял у себя в кабинете для дальнейшего использования.

К тому моменту, когда батарейка окончательно разряжалась, эта учебная дисциплина курсантом была уже пройдена, экзамен сдан, и курсант находился на плавательной практике где-нибудь за границей. А преподаватель, вскрыв «блок питания» для устранения неисправности, хмыкнув, вспоминал наглеца добрым тихим матом!

XIV.

Помимо гражданской профессии, выпускники ЛМУ ММФ получали ещё и воинскую специальность. Вся прелесть обучения в нашем Училище была в том, что после выпуска тебе присваивалось воинское звание младшего лейтенанта запаса Военно-Морского Флота СССР! Ты становился офицером запаса, и то время, что ты провёл в стенах Училища, не выпадало из твоей жизни, как, скажем, срочная служба в Армии или на ВМФ. Это обстоятельство резко поднимало престиж нашей Системы. И поэтому конкурс при поступлении в наше среднее специальное учебное заведение был не меньше, чем в высшее. Военно-морскую подготовку мы проходили на Военно-Морском Цикле (ВМЦ). Располагался он в одном здании с Экипажем №1, но занимал отдельный комплекс помещений размером с половину здания, с оборудованным КПП (контрольно-пропускным пунктом) и отдельным входом со стороны стадиона. Начальником военно-морской подготовки (ВМП) был кадровый офицер, капитан первого ранга (каперанг). Преподавателями также были кадровые офицеры ВМФ, морской авиации и некоторых других родов войск. Организация обучения проходила с соблюдением всех норм и правил, применяемых в военных училищах. Военно-Морской Цикл жил своей параллельной военной учебной жизнью, во многом очень похожей на нашу, гражданскую. Учебные дисциплины в принципе были одни и те же. Но здесь была уже жёсткая специализация, напрямую относящаяся к ВМФ. В учебных классах мы знакомились с настоящим вооружением: могли посидеть на месте наводчика и покрутить ручки управления приводных механизмов корабельного зенитного орудия, потрогать руками настоящие торпеды, заглянуть внутрь донной мины, включать военные радиостанции, приёмные и передающие устройства. Но основная подготовка велась по изучению электрических принципиальных схем аппаратуры связи, применяемой на ВМФ. Часто эти сведения были засекречены, поэтому с Военно-Морского Цикла было запрещено выносить что-либо, представляющее собой Государственную тайну. Конспекты курсантов хранились в «Секретной части», в особых, опечатанных мастичными печатями чемоданах. Чемоданы с конспектами выдавались особым уполномоченным лицам – «секретчикам», из числа обучающихся курсантов. Почти три с половиной года я носил этот чемодан, выдавая конспекты курсантам нашей группы только на лекции или занятия по самоподготовке.

Преподаватели на ВМЦ были разными, я бы сказал: «разнообразными». Некоторые особо примечательные личности были знакомы многим поколениям выпускников ЛМУ ММФ. Один из преподавателей носил весьма экзотическую кликуху «Роза в стакане». Был он мягок в манерах, напоминая помещика Манилова из «Мёртвых душ» Гоголя. Но курсанты его не очень любили, так как лекции он читал нудно и неинтересно. Основным интересом преподавателя было не повышение уровня образования курсантов, а тяга к «Зелёному Змею». За эту тягу он и был с позором изгнан из Училища спустя три-четыре года после нашего выпуска. Вторым из преподавателей ВМЦ в памяти остался подполковник военной морской авиации Краснов. Сначала у него была кличка «Буратино». Но потом сама его фамилия стала именем собственным. Он был всегда подтянут, строг, но высоко ценил шутку, и его речь изобиловала запоминающимися оборотами, которые позволяли поддерживать мозг курсанта в тонусе во время лекции и не позволять ему впадать в спячку.

К примеру: «Ток – как курсант: всегда следует по пути наименьшего сопротивления. Поэтому он проходит через гвардейский резистор R2, включённый параллельно конденсатору С2, которые вместе образуют «гридлик» (Гридлик (англ. grid leak – утечка сетки) – цепь автоматического смещения в конструкциях с электронной лампой. Состоит из параллельно соединенного конденсатора и резистора, включенных между катодом и сеткой).

После незнакомого слова мозг курсанта окончательно просыпался и снова адекватно воспринимал объяснения преподавателя. А шутка, что на склад вчера завезли свежую партию гридликов и требуются желающие отправиться на их разгрузку, ещё долго ходила между курсантами. Тезис «Тяжело в учении – легко в ресторане, с дипломом в кармане!» сопровождал нас на протяжении всего времени учёбы. В рамках военно-морской подготовки курсанты на четвёртом курсе проходили двухмесячную стажировку на военных кораблях, а на пятом курсе сдавали Государственный экзамен. Звание младшего лейтенанта запаса присваивалось не в училище, а в военном комиссариате по месту дальнейшей работы молодого специалиста. Поэтому военный билет выпускники училища получали, лишь прибыв к месту назначения. Без военного билета ты продолжал оставаться призывником, и это заставляло тебя обязательно прибыть на место работы. Это было хорошим стимулом для планового трудоустройства молодых специалистов даже в самых удалённых уголках нашей необъятной Родины. Большинство знаний, полученных на ВМЦ, нам в дальнейшем так и не пришлось использовать в работе. Ну и, Слава Богу!

XV.

Отношение администрации к курсантам Училища складывались, как в любом большом коллективе: всегда высоко ценились специалисты. Курсантов, хорошо владеющих какой-либо приемлемой для Училища специальностью (сварщик, плотник, столяр), имеющих выдающиеся спортивные заслуги (спортивные разряды или звания), обладающих художественными или музыкальными способностями или, наконец, имеющих красивый разборчивый почерк, руководство обязательно выделяло из всего личного состава и активно использовало для различных нужд Училища и своих собственных. То есть, находясь в круге внимания руководства, ты имел больший авторитет, чем остальные сокурсники. Это не особо сказывалось на личных отношениях между курсантами, но было плюсом при рассмотрении каких-либо отдельных вопросов: например, характеристики на получение визы для загранплавания. Да, и дальнейшее распределение по местам работы будущих молодых специалистов могло во многом зависеть от их деятельности в Училище. Как сказал нам один Первый помощник капитана, когда мы проходили плавательную практику: «Работайте на авторитет! Потом авторитет будет работать на вас!»

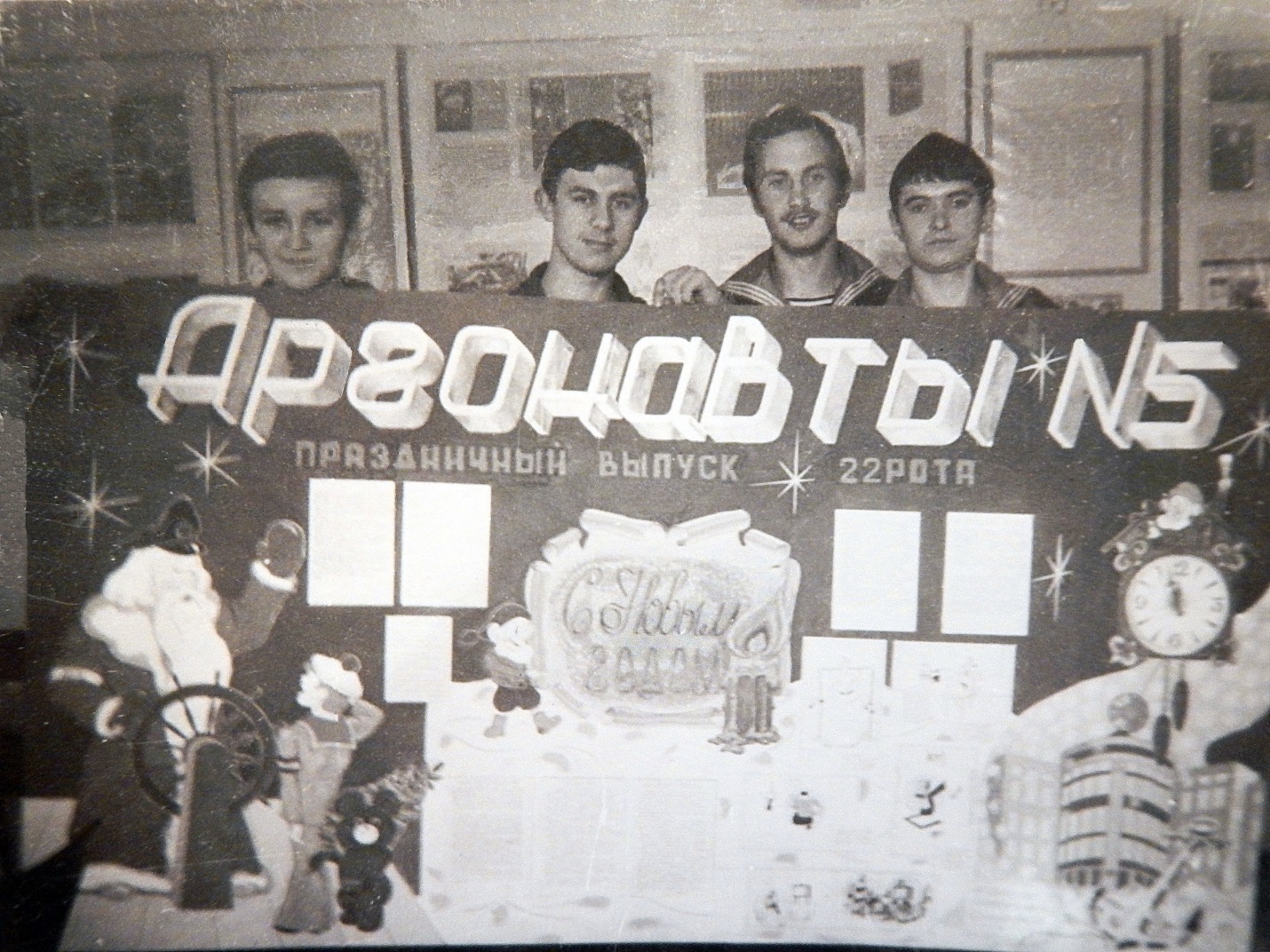

Среди нас было несколько великовозрастных, уже женатых, курсантов, успевших поработать по полученным ранее специальностям. Они сразу же устраивались на полставки на работу в Училище и кормили свои семьи, потому что на 9 рублей семью не прокормишь. Было много ребят с первыми взрослыми спортивными разрядами по борьбе, гребле, лёгкой атлетике, многоборью. Были кандидаты в мастера спорта по боксу и радиоспорту (причём второй из них учился в нашей группе и был чемпионом России среди юношей в личном зачёте). Всем нашлось применение для того, чтобы продолжать славные традиции Ленинградского Мореходного Училища ММФ СССР. Каждая рота к очередному празднику подготавливала стенную газету. Мне, как окончившему первый класс детской художественной школы, пришлось вспомнить все приобретённые ранее навыки художественного творчества и взяться за краски и карандаши. Вместе с другими ребятами мы рисовали стенгазету к Новому году на трёх больших, склеенных между собой листах ватмана. Остальные роты делали то же самое. В Училище проводился традиционный конкурс стенных газет, и в случае победы в нём победителей ожидало поощрение от руководства Училища. Наша газета отличалась от школьной стенгазеты тем, что здесь мы были полными хозяевами и сами решали, что рисовать и о чём писать. Полнейшее курсантское народное творчество! Да и на это время, пока мы делали газету, нас освобождали от всех остальных работ. «Лучше держать в руках тяжёлый карандаш, чём лёгкий ломик!» – гласит народная мудрость! После двух недель наших усилий появилось огромное художественное полотно с заголовком «Аргонавты». Название было хорошее, но очень длинное. На то, чтобы нарисовать столько букв, ушла неделя времени. За вторую неделю на полотне появилось изображение заснеженного Учебного корпуса, перед которым юный Новый год в морской форме докладывал стоящему за штурвалом, румяному Деду Морозу о заступлении на Праздничную вахту. Снежинки живописно окружали заметки о жизни роты, снегири украшали ёлки перед Училищем, и всё это сверкало и переливалось блёстками от разбитых ёлочных игрушек. Нам самим так понравилось, что мы сфотографировались вместе со своим «детищем». Перед Новым годом все роты вывесили свои газеты в Актовом зале, и курсанты на переменах ходили смотреть на творения ротных художников. Училищное жюри конкурса присудило Первое место газете нашей роты! Нам объявили благодарность от Начальника Училища, а командир своей властью разрешил мне на Новый год съездить домой в Калинин.

XVI.

Моряки всегда отличались хорошей физической подготовкой, и в нашем Училище для этого были все условия. Весь второй курс курсанты были обязаны выходить на утреннюю зарядку. Если позволяли погодные условия, то зарядка проводилась на свежем воздухе. Разрешалось заниматься утренними пробежками. Для этого прекрасно подходил стадион Училища. Если же он был закрыт на просушку или его «директор» Николай Николаевич Боговец (Кал Калыч) проводил на его территории какие-либо ремонтные работы, то курсанты с разрешения старшин могли до подъёма выбегать на Большой Смоленский проспект, добегать до проспекта Обуховской обороны и возвращаться обратно к окончанию зарядки. На территории училища был построен плавательный бассейн. Предыдущие выпуски участвовали в его строительстве, а нам довелось в нём поплавать.

Бассейн был прекрасно оборудован. Двадцатипятиметровая чаша бассейна с трёхметровой глубиной у двух вышек для прыжков (5 и 3 метра) была разделена на несколько водных дорожек со стартовыми тумбами. Большие часы с секундомером, зал для «сухого» плавания, оборудованные душевые комнаты и раздевалки прекрасно дополняли этот спортивный комплекс. В лихие времена 90-х годов в этом бассейне сделали дельфинарий. Возможно, сейчас там уже всё изменилось, но тогда мы получали настоящую подготовку. Нас научили правильно плавать, прыгать в воду с большой высоты, буксировать утопающего, оказывать первую помощь при утоплении и проплывать большие дистанции с наименьшими затратами энергии. Всё это очень могло пригодиться в условиях работы на море для спасения не только своей, но и жизни других людей.

В каждом мореходном училище обязательно есть команда по гребле на шестивёсельных ялах. Это традиция. Соревнования между морскими училищами города проводились регулярно, каждый год. Поскольку я до Училища три года занимался греблей (правда, на спортивной байдарке) и имел первый спортивный разряд, то в команду был зачислен сразу. Остальных ребят набирали по принципу: выше и сильнее. Нас было шестеро гребцов, «грамотных в плечах». Но полный экипаж яла включал ещё и рулевого.

На эту роль выбирался самый лёгкий курсант из нашей роты в целях уменьшения веса «балласта». Рулевой ещё должен был подавать команды во время гребли и орать: «И-и раз! И-и два!» – чтобы все слаженно и одновременно совершали гребок. Ял был не обычной шлюпкой, а спортивным судном. Отличался он от обычного тем, что имел на каждой банке (скамейке) места для гребцов так называемые «салазки». Это прямоугольный кусок толстой фанеры с наклоном порядка 20 градусов в сторону кормы. Таких «салазок» было трое, по два гребца рядом на одних «салазках». Гребцы одевали особые короткие штаны, сшитые из обычной курсантской робы. Но к этим штанам сзади вшивался огромный карман, куда вкладывалась специальная «подушка». Одев такие штаны, гребец был похож на обезьяну-павиана с огромной задницей! Поверхность «салазок» щедро смазывалась солидолом. И «пятая точка» гребца легко перемещалась по «салазкам», позволяя сгибать ноги и упираться ими в упор на днище, что увеличивало замах весла во время начала гребка. А под конец гребка ноги выпрямлялись и весло, сделав полный гребок, выходило из воды. При таком способе гребли усилия рук и ног складывались и позволяли значительно увеличить мощность гребка. Такой принцип использовался спортсменами в Академической гребле, только там сиденье гребца (сляйда) катается по специальным направляющим на колёсиках. Такие спортивные ялы использовались только на соревнованиях или для тренировок перед ними. В остальное время мы тренировались на гребной базе Академической гребли, которая находилась напротив ЦПКО им. Кирова на реке Средняя Невка, недалеко от яхт-клуба. Нам выдавалась лодка – академическая восьмёрка с рулевым. Ещё трое парней со старшего курса, тоже члены сборной училища по гребле, присоединялись к нам. А я садился в академическую одиночку, и наша небольшая флотилия рассекала воды Большой Невы и всех Невок города. Тренировались мы два раза в неделю, как только реки освобождались ото льда. А после досрочной сдачи весенней сессии – почти каждый день, так как готовились к Общероссийским соревнованиям. Как прекрасно было нестись по водной глади рек, среди дивных красот Города на Неве! Солнце, свежий воздух, крики чаек над головой, чувство полной свободы и бурлящей силы в молодом натренированном теле! Прекрасное было время!

Как-то раз к нам на училищный дебаркадер, где мы переодевались, пришёл проверяющий офицер, капитан-лейтенант (которого напугал наш Стэц, когда спал в кубрике под матрацем). Он должен был сопровождать нас во время тренировки на обычном училищном шестивёсельном яле. Ял был полностью укомплектован, то есть имел шесть вёсел, мачту и свёрнутый парус. Когда мы погребли немного и кап-лей убедился, что мы не «сачки», мы поинтересовались, ходил ли он под парусом. Он рассказал, что во время учёбы в военно-морском училище они практиковались в этом на шлюпочных занятиях. Упрашивать его долго не пришлось, и вот под его руководством мы поставили мачту и подняли парус. Наше парусное судно, управляемое офицером Военно-Морского Флота, влекомое ветром, который игриво трепал зачёс над лысиной капитан-лейтенанта, весело заскользило по течению из Средней Невки в Финский залив. За двадцать минут мы были уже в паре километров от устья Невы. Опомнившись, мы решили вернуться, но ветер был противный, и мы, идя галсами, два часа возвращались обратно, не прибегнув, к нашей чести, к помощи вёсел. Таким было наше первое плавание под парусом! Мы чувствовали себя настоящими «морскими волками»! Поскольку на ужин в Училище мы безнадёжно опоздали, а голод испытывали точно «волчий», скинувшись, у кого, что было в карманах, мы наскребли на две пачки пельменей, которые затем были куплены в соседнем с дебаркадером магазине, сварены тут же в электрическом чайнике и съедены нами со зверским курсантским аппетитом!

XVII.

Сдана летняя сессия! Ура-а-а!!! Мы отучились на втором курсе! Команда «Приказано выжить!» выполнена! Как поступают студенты, закончив сессию? Правильно, идут в отпуск! Но мы же не студенты. Курсант, сдав сессию, поступает в полное распоряжение Администрации Училища, поскольку является главной трудовой силой, обеспечивающей функционирование и жизнедеятельность всей Системы! Полтора месяца летнего отпуска курсант получит, но перед этим он должен ударным трудом заслужить это великое «Право на отпуск». Личный состав роты РТО после сдачи летней сессии составляет около 150 человек. За год есть потери «убитыми и ранеными», но, в целом, рота представляет собой сплочённый, боеспособный и дружный коллектив, который может решить любые, поставленные перед ним задачи. Поскольку отпустить всех в отпуск одновременно будет для Училища невозможно и выполнение всех работ, несение дежурно-караульной службы и обеспечение порядка лежит на курсантах училища, то наша рота, в целях сохранения боеспособности, решением отца-командира была поделена на две части в плане очерёдности ухода в летний отпуск. Часть курсантов каждой группы убывала в отпуск в первую половину лета, а оставшаяся – во вторую, чтобы к началу следующего учебного года рота была бы в полном составе.

Вот и в нашей группе часть ребят засобиралась домой. Счастливчики забудут на полтора месяца, что такое строевые занятия, подъём в 06.00 для чистки картошки на камбузе, чтобы накормить всё училище. Не вспомнят, что такое «рабочая группа», которая каждое утро после завтрака выстраивается во дворе Учебного корпуса. Где каждый курсант получает задание на текущий день по уборке, покраске, раскапыванию или закапыванию земляных траншей («отсюда и до обеда»), перемещению различных тяжестей на значительные расстояния (по принципу: «круглое – тащить, квадратное – катить») и бесконечному множеству других, очень важных и неотложных, мероприятий, выполнение которых и будет тем обязательным условием, которое обеспечивает возможность убытия курсанта в очередной отпуск. Но, когда эти «счастливчики» вернутся после отпуска в расположение родной роты, они полностью повторят все те действия и в том же объёме, которые производили их оставшиеся товарищи до них.

С окончанием зимней сессии училище пустело на одну четвёртую часть личного состава, так как пятый курс, сдав выпускные и государственные экзамены, покидал стены родного Училища и приступал к самостоятельной жизни. После летней же сессии училище опустело ровно наполовину. Четвёртый курс, отучившись три месяца после зимней сессии и сдав летнюю, ушёл на плавательную практику. В Училище начиналось господство курсантов третьего курса. Они стали самыми старшими и считали себя уже четверокурсниками. Хотя приказ о зачислении на следующий курс подписывался Администрацией Училища только перед новым учебным годом, курсанты после сдачи последнего экзамена спешили в помещение роты, чтобы первым делом пришить на форменку новые «курсовки». Второкурсники – три курсовых знака, а третьекурсники – четыре. Таким образом, курсанты с двумя «галками» на левом рукаве морской формы очень быстро «исчезали». Офицеры Училища поначалу было пресекали эти курсантские «вольности», но потом «плюнули» на это дело, так как явление приобретало массовый характер. На рабочем платье (робе) курсовых знаков не было, поэтому новыми курсовками щеголяли только в увольнении или на вахте.

XVIII.

День, о котором я хочу рассказать, начинался как обычно: подъём, завтрак, малая приборка в роте и развод на работы. После обеда наша сборная команда по гребле обычно уезжала на тренировку. Наш одногруппник, Шура Овчинников, уезжал в отпуск в первой смене «отпускников». Жил он где-то на Урале. Домой добирался на поезде. До обеда он получил «отпускные» деньги в кассе Училища и после обеда был отпущен старшиной на Московский вокзал для покупки билета на поезд. Мы вместе вышли из дверей Учебного корпуса, и наши пути разошлись. Гребцы на метро поехали в Приморский парк Победы, а Шура на троллейбусе – на Московский вокзал. Намахавшись вволю вёслами, усталые и довольные, мы вернулись в роту к ужину. Рота гудела, и все ребята обсуждали страшную историю про то, как Шура покупал билет на поезд.

Шура сидел в своём кубрике. Лицо его напоминало синюю сливу. Оба глаза заплыли от огромных синяков, повсюду были царапины и кровоподтёки. На шее чернела расползающаяся поперёк всего горла полоса. «Шура, что с тобой случилось?» – только и могли мы сказать. Шура вздохнул, глянул на нас исподлобья и, обречённо уставившись в пол, сказал: «Да вот, блин, за билетом съездил!» Дело было так.

На Московском вокзале есть воинские кассы. Там можно купить билеты на ближайшие поезда. Созданы они для военных, но если постараться, то можно приобрести билеты и «простым смертным». Шура потолкался в очередях, добрался до заветного окошка и выяснил, что на ближайшие два дня билетов до дома нет и надо попробовать обратиться сюда позже, может быть, завтра что-нибудь появится. В расстройстве он побрел куда глаза глядят и оказался на стоянке такси перед вокзалом. Кругом сновали люди с чемоданами и без. Лето. Жара. Толчея кругом. Тут к Шуре подошла какая-то девица и что-то спросила. Слово за слово. Шура был доволен, что на него обратили внимание, ведь как-никак курсант в форме, три «сопли» на рукаве, бляха сияет … Видный парень, красавец! А девица вся такая доступная, типа, давайте поближе познакомимся, у меня тут родители уехали на дачу и «хата» свободная. Ну, и всё в том же духе. Шура – парень скромный, непривычно как-то. А девица не отстаёт: «Ой, как жарко сегодня! А не хотите шампанского попробовать? У меня тут как раз есть с собой, рядышком!» Шура, как настоящий курсант, который пьёт всё, что горит, подумал, что уж от глотка шампанского никакой беды не будет, и согласился пойти с девицей «тут, недалеко». И действительно, недалеко – прямо тут, на остановке такси. Девица привела к одной из машин с шашечками, стоящей немного в стороне от остальных такси, практически на тротуаре. Шура знал, что таксисты всегда приторговывали спиртным. Когда ночью взять «горючего» негде, то у таксистов можно разжиться и водкой, и шампанским. Девица переговорила с шофёром и обратилась к Шуре: «Всё в порядке! У него всё есть! Поехали!» – и кивнула на заднее стекло машины, где над сиденьем лежала бутылка шампанского. «А чего ехать-то?» – спросил Шура. «Ну, не здесь же из горла пить! – ответила девица. – У меня дома и бокалы есть! Поехали, тут рядом совсем! Я плачу!» Под таким напором Шура сдался, тем более возвращаться в Систему копать канавы, что-то не очень хотелось. Ну, ладно, поехали. Девица села первая на заднее сиденье, Шура рядом с ней. Едут. Тут водила тормозит перед «голосующим» у обочины пассажиром. Захотел, видно, попутчика взять. «Вам куда?» – «Туда-то!» – «Ну, садись!» Едут. Пассажир на переднем сиденье, Шура с девицей – на заднем. А тут девица водителя тормошит: «Ой, остановите! Это мой знакомый идёт! Давайте подвезём!» Шура думает: «А куда тут садиться-то? Места и так нет!» А машина уже останавливается, и рядом с Шурой на заднее сиденье втискивается здоровенный амбал. Ну, в тесноте, да не в обиде! Шутки шутками, а замечает Шура, что едут они уже где-то ближе к окраине. И дома какие-то пошли одноэтажные, заборы, глухомань какая-то. И тут девица и амбал хватают Шуру за руки, крепко держат, а с переднего места прилетает ему под глаз здоровенная «плюха» по физиономии. Шура – парень, хоть и невысокого роста, но крепенький, – сибиряк! Одной «плюхой» его не свалить. Тут же сразу прилетает вторая, под второй глаз! Но Шура и тут не сдаётся! И только, когда передний «пассажир» схватил его за края «гюйса» (матросского воротника), который пристёгивался к форменке, и, оборвав пуговицы, стал этим «гюйсом» Шуру, натурально душить, то понял наш сибиряк, что дела его плохи! Хрипя из последних сил, Шура взмолился к своим мучителям, чтобы они его не убивали. Всё забирайте, только в живых оставьте! Душегубы ослабили хватку и быстренько прошлись по Шуриным карманам. Наличности было 9 рублей 00 коп. Вся курсантская стипендия!