Полная версия:

Мой отец Валентин Серов. Воспоминания дочери художника

Валентин Александрович не любил разных пустых красноречии, а двумя-тремя словами ясно определял все: „Сытина поменьше“ или: „Что вы запустили какую иллюминацию“».

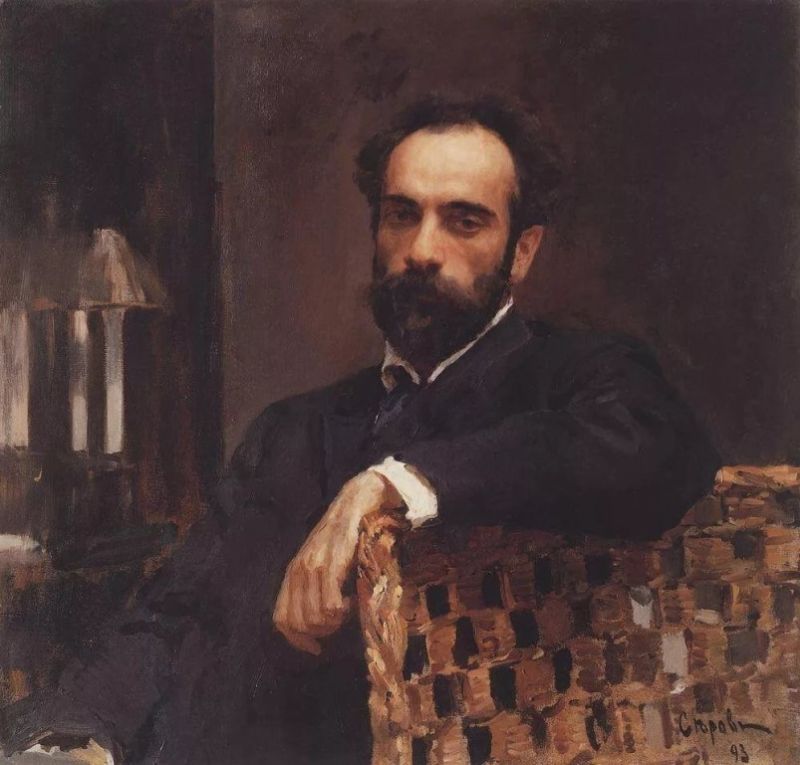

Портрет художника Левитана. 1893

Один из учеников долго рисовал одно интересное и очень женственное лицо модели и, думая, что работа ему удалась, с нетерпением ждал Валентина Александровича. Подошел Валентин Александрович, окинул взором рисунок да вдруг на вопрос ученика, похожа ли модель, коротко ответил: «Вышел у вас дворник».

Мне пришлось рисовать женскую голову, и Серов нашел, что «она на вас похожа, вы не удивляйтесь, я не шучу, бывает – рисуешь женскую натуру и вдруг сам себя изобразишь…

Я ведь не умею объяснять, а вот если хотите у меня учиться, так смотрите, как я рисую». Почти что все наши работы Валентин Александрович исправлял сам, не отдыхал, влагал всю свою душу, стараясь доставить каждому из нас возможно больше пользы. Проходило обыкновенно время окончания класса, а модель все позировала, и Серов работал, окруженный своими учениками, которые восторгались каждым его мазком и с удивлением смотрели, как в какие-нибудь двадцать минут Валентин Александрович вылеплял общую форму модели, до того похожую, что было чем восхищаться.

Жаль, что потом он заставлял снимать свою работу с полотна и часто не отходил до тех пор от ученика, пока следы его кисти не были уничтожены. А после вдруг скажет: «Вот вы сделайте вроде этого, но лучше»[67].

«Дайте в ногах больше гусара (стояла женская натура), а в бровях – Мефистофеля».

Другому ученику: «Вы, я слышал, энциклопедист, велосипедист и еще что-то, – надо быть живописцем».

Один из учеников любовался своим произведением, потирая руки. Пришел Серов. Проходя, взглянув на мольберт, сказал: «А не похоже. Не нарисовано. Да, не нарисовано. Возьмите карандаш и засядьте за форму».

Как-то Туржанский обратился к Серову: «Вы не видали моего щенка?» – «А вы не подписывайте раньше времени», – пишет Н. П. Ульянов[68].

Подбадривая одного из учеников, впавшего в уныние, папа уговаривал его начать работать «через неохоту», что ничего, если сначала будет плохо, потом появится злость, злость помогает, что нечего ждать вдохновения, надо самому идти к нему.

Очень часто Серов говорил ученикам: «Разве это живопись – это копирование. Где же искусство?»

Как-то в полном негодовании папа кричал на ученика: «Вы ходите, только когда я хожу, и больше ничего не делаете», и на другого: «Когда художник рисует, надо тратиться, а не сидеть в мягком кресле и водить по полотну взад и вперед кистью».

Этот ученик поставил около себя шоколад и ликер и, усевшись удобно в кресло, рисовал; он был глуховат и все говорил: «А», «а».

Папа нагнулся и крикнул ему в ухо: «Тратиться нужно».

Коровин говорил: «И мне часто попадало от Серова». Как-то у Коровина в мастерской писали натурщицу. «Зачем вы пишете большие фигуры, – сказал Коровин, – я в Париже видал, пишут маленькие». Ученики стали писать, как сказал Коровин. Вдруг раздался возглас: «Серов идет». Серов вошел в класс, окинув взглядом работы, проговорил: «Куколок стали писать». «Ну что же, – быстро проговорил Коровин, – пишите, как писали раньше».

Всюду папа искал новые дарования и всячески старался в талантливом ученике углубить его творчество, не давя на его индивидуальность. Он никому не навязывал своего личного мнения, но ему хотелось, чтобы каждый художник высказался с наибольшей полнотой. Радовался всякой удаче, и «какое было внимание, – пишет Н. Я. Симонович, – к тому, в чем он видел искру искусства, и какое уважение к нарисованному, независимо, принадлежит ли оно безвестному ребенку или знаменитости»[69].

Но не спускал он ничего ни себе, ни другим.

«Какая-то безусловная вера сразу влекла к Серову… Необычайная власть Серова сказывалась во всем. Трудно было с Серовым разговаривать, но иногда это удавалось» (из воспоминаний художника М. Ф. Шемякина, ученика Серова)[70].

Обаяние его суровой личности было так велико, что, несмотря на испытываемый страх, ученики все же чувствовали себя с ним легко.

Папа всегда выслушивал все, что ему говорили насчет его живописи, даже людей, совершенно не сведущих в этом. Иногда даже нас, детей, спрашивал, что нам нравится и что не нравится. То подвергая высказанное мнение строгому анализу, если чувствовал нелепость этой критики, то с легкой, юмористической и забавной насмешкой, отыскивая меткое словцо, посылал его по адресу критики. Но не всегда относился он так спокойно, ограничиваясь одной улыбкой; иногда такая критика, несмотря на то что он ее не искал и, может быть, глубоко презирал в душе, жестоко действовала на него, и он говорил с унынием: «Ведь вот, поди же, знаю, что он ничего не смыслит в живописи, а умеет так сказать, что хоть бросай все, всю охоту к работе отобьет».

В 1908 году в ответ на свою просьбу заниматься рисованием в Школе живописи А. С. Голубкина, тогда уже известный скульптор, получила отказ ввиду ее политической неблагонадежности в прошлом. Попечитель школы – он же московский генерал-губернатор – признал ее ходатайство не заслуживающим внимания и не подал его на высочайшее имя.

Просьба Голубкиной обсуждалась на Совете по инициативе Серова.

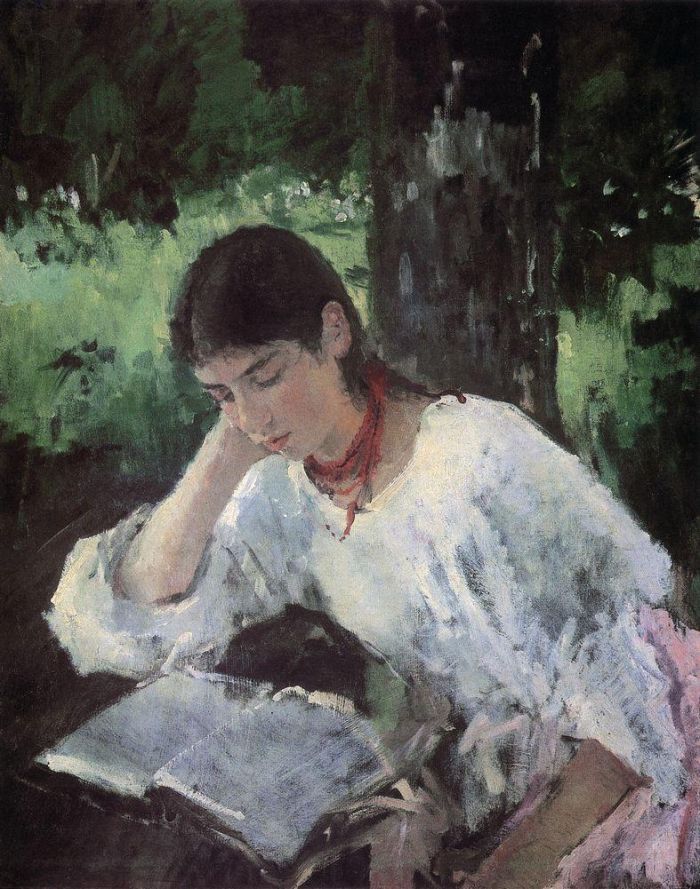

Портрет А.Я. Симонович

«Анна С[еменовна] Голубкина – одна из настоящих скульпторов в России – их немного у нас, – писал папа, – и просьба ее уважения заслуживает»[71].

Серов отказа не стерпел и, несмотря на уговоры и просьбы учеников, преподавателей и князя Львова, вышел из состава преподавателей училища[72].

«После многолетней борьбы с бюрократической обстановкой в училище, – пишет Ульянов, – где все говорили об искусстве, но никто не решался подойти к решению самого главного из вопросов, не предусмотренных уставом, Серов нашел дальнейшее свое пребывание здесь бесполезным и подал в отставку.

Многие только тогда по-настоящему оценили, чем был для них Серов. Учащиеся всех отделений поняли, кого они лишились в лице этого необыкновенного человека, который будто бы не любил и не умел преподавать, но который, как никто, имел все данные в иных условиях стать исключительным руководителем»[73]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Серова В. С. Как рос мой сын. Л., 1968. Основная часть впервые опубликована в журнале «Русская мысль», 1913, кн. 10–11; Репин И. Е. Далекое близкое. М., 1964; Ульянов Н. П. Воспоминания о Серове. М.; Л., 1945; Он же. Мои встречи. М., 1959; Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о Валентине Александровиче Серове. Л., 1964.

2

Серова О. В. Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове. М.; Л., 1947.

3

Симонович-Ефимова Н. Я. Указ, соч., с. 11.

4

Имеется в виду Международная выставка 1914 г. в Мальмё (Швеция), известная под названием «Балтийская», устроенная накануне первой мировой войны. Экспонировавшиеся на ней произведения Серова, в частности картина «Похищение Европы» (1910, ныне в собрании Серовых в Москве), были возвращены летом 1941 г.

5

Цит. неопубликованная рукопись Д. В. Горлова (собр. автора).

6

Цит. неопубликованная рукопись Д. Д. Жилинского (собр. автора).

7

Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. Сост. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. Л., 1971.

8

Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. М., 1914; Радлов Н. 9. В. А. Серов. Спб., 1914; Валентин Серов. Текст Всеволода Дмитриева. Пг., 1917; Эрнст С. В. А. Серов. Пг., 1921; Маковский С. В. Серов. Берлин – Париж, 1922; Терновец В. Коровин – Серов. М., 1925; Соколова Н. И. В. А. Серов. Жизнь и творчество. Л., 1935; Яремич С. П. В. А. Серов. Рисунки. Л., 1936; В. А. Серов. Переписка. 1884–1911. Л.; М., 1937 (далее: Переписка).

9

Многие мемуарные материалы вошли в издание: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1–2. Л., 1971 (далее: Серов в воспоминаниях…). «Воспоминания» О. В. Серовой в него не включены.

10

Машинописный экземпляр воспоминаний с авторской правкой (91 с.) хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, Москва (ф. 832, оп. 1, ед. хр. 28). Отдельный экземпляр имеется также у внучки художника, дочери Ольги Валентиновны, О. А. Серовой-Хортик (Москва).

11

Серов поселился с семьей в Москве осенью 1890 г. Вероятно, первые четыре года (1890–1894) Серовы жили в Малом Гнездниковском переулке в доме Крумбюгель. Вторая квартира была в Старопименовском переулке (ныне переулок Медведева) в доме кн. Кудашевой; с нее они съехали, предположительно, в 1897 г. В дальнейшем Серовым неоднократно приходилось менять квартиры. В доме Улановых в Большом Знаменском переулке (ныне 1-й Крестовский переулок), на углу Антипьевского (ныне улица Маршала Шапошникова), они жили с середины зимы 1900 г., предположительно, до 1906 г.: после возвращения с дачи в Финляндии в конце лета адрес Серовых переменился.

12

Речь идет о Малом Знаменском переулке – ныне улица Маркса – Энгельса (образована соединением двух переулков – Малого Знаменского и Ваганьковского). В еще не изданной части переписки Серова адрес этот значится: Волхонка, дом Долгоруковых. Двоюродная сестра художника, Н. Я. Симонович-Ефимова, уточняет, что это был дом князей Долгоруковых – Петра и Павла, «где теперь Институт Маркса и Энгельса» (ныне Музей К. Маркса и Ф. Энгельса, улица Маркса – Энгельса, 5; см.: Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о Валентине Александровиче Серове. Л., 1964, с. 87). Серовы переселились в эту квартиру из дома кн. Кудашевой (см. примеч. 11) и жили в ней, предположительно, до 1899 г.

13

Упомянуты: Самуил Моисеевич Майкапар (1867–1938) – композитор; Леонид Осипович Пастернак (1862–1945) – художник, жена его Роза Исидоровна Пастернак (урожденная Кауфман, 1867–1939) – пианистка; семья живописца-пейзажиста Николая Васильевича Досекина (1863–1935); семья Александра Аполлоновича Мануйлова (1861–1929) – профессора политической экономии, в 1905–1910 гг. ректора Московского университета; семья Петра Петровича Кончаловского (1839–1904) – переводчика классиков западноевропейской литературы, книгоиздателя; Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) – живописец, иллюстратор, художник театра, художественный критик и историк искусства, один из основателей объединения художников «Мир искусства» и создателей одноименного журнала, близкий друг Серова; Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) – один из руководителей объединения «Мир искусства» и редактор (вместе с А. Н. Бенуа) журнала «Мир искусства», организатор «русских сезонов» в Париже (симфонические концерты, оперные и балетные спектакли); Дмитрий Владимирович Философов (1872–1940) – критик и публицист, один из основных сотрудников журнала «Мир искусства».

14

Павел (Паоло) Петрович Трубецкой (1866–1938) – скульптор. Родился и умер в Италии, в России жил с 1897 по 1906 г. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

15

Н. Я. Симонович-Ефимова, которая была на тринадцать лет старше О. В. Серовой, вспоминая те же обстоятельства выезда, сообщает о том, что Серов не сразу поселился в доме Улановых; сначала он «жил на Малой Дмитровке (ныне улица Чехова), близ Страстного, в мало понравившейся ему обычной городской квартире… Не без трудностей, связанных с нарушением контракта с хозяином дома, он бросил среди зимы эту квартиру… Серовы переехали тогда в Большой Знаменский… в двухэтажный дом купцов Улановых…» (Симонович-Ефимова Н. Я. Указ, соч., с. 88–89).

16

В семье Серовых в Москве (имеются в виду внучка и внуки художника – О. А. Серова-Хортик, Д. М. Серов и Г. А. Серов) в настоящее время хранятся: стол, два кресла и горка.

17

Пастель «Из окна усадьбы» (1898) до 1924 г. находилась в собрании О. Ф. Серовой в Москве, сейчас местонахождение неизвестно, акварель А. Н. Бенуа «Финляндия» находится в собрании Серовых в Москве.

18

Пейзаж К. А. Сомова «Весна в Версале» и сейчас находится в собрании семьи Серовых в Москве.

19

Шкаф с игрушками, собранными Серовым, находится в собрании семьи Серовых в Москве.

20

Письмо к О. Ф. Серовой. (Архангельское. 1903 г.). – Переписка, с. 149.

21

Письмо к О. Ф. Серовой от 28 апреля 1911 г, – Там же, с. 315.

22

Письмо к О. Ф. Серовой (Флоренция. 1911 г.). – Там же, с. 316.

23

Письмо А. Н. Бенуа к Серову от 24 декабря 1905 г. – Там же, с. 360.

24

Над эскизами-вариантами занавеса для постановки балета «Шехеразада» – музыка Н. А. Римского-Корсакова, «русский сезон» в Париже, 1911 г. (Театр Шатле) – Серов работал в Москве в 1910 – начале 1911 г. Занавес был написан в апреле – начале июня 1911 г. в Париже Серовым совместно с художниками И. С. Ефимовым и Н. Я. Симонович-Ефимовой.

25

Ольга Федоровна Серова, урожденная Трубникова (1865–1927). Свадьба ее и Серова состоялась 29 января 1889 г. в Петербурге. Их дети: Ольга (1890–1946) – автор настоящих воспоминаний; Александр (1892–1959) – инженер, после революции жил за рубежом; Георгий (1894–1929) – артист Первой студии МХТ, руководимой Е. Б. Вахтанговым, после революции жил во Франции, где приобрел известность как кинорежиссер; Михаил (1896–1938); Антон (1901–1942); Наталья (1908–1950).

26

Переписка, с. 314. Ефимовы – скульптор Иван Семенович Ефимов (1878–1959) и его жена Нина Яковлевна Симонович-Ефимова (1877–1948), двоюродная сестра Серова – художник, создатель (вместе с мужем) первого кукольного театра, автор ряда книг.

27

Переписка, с. 314–315.

28

Эти слова Серова содержатся в его письме к О. Ф. Серовой, – Там же, с. 169.

29

Там же, с. 139–140.

30

И в другом письме – цитируется не одно, а два разных письма. – Там же, с. 165, 179.

31

Письмо к О. Ф. Серовой, – Там же, с. 157.

32

В 1899 г. Серов был избран на трехлетний период членом Совета Третьяковской галереи, созданного после смерти П. М. Третьякова. Оставался членом Совета до конца жизни, так как каждый раз избирался заново (см. также примеч. 120).

33

О портретах и работах на исторические темы см. главу «Работы на исторические темы». Работал… над баснями. – Имеются в виду рисунки к басням И. А. Крылова, над которыми Серов работал с перерывами в 1895–1911 гг.

34

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – известный историк. В 1898–1911 гг. в Московском училище живописи, ваяния и зодчества читал курс русской истории. Работая над композициями на исторические сюжеты, Серов обращался к его трудам и трудам других русских историков – Н. И. Костомарова (1817–1885) и И. Е. Забелина (1820–1908).

35

Александр Николаевич Серов (1820–1871) – композитор и музыкальный критик. Валентина Семеновна Серова, урожденная Бергман (1846–1924) – композитор, музыкальный критик, общественный деятель.

36

В 1909 году – ошибка: поездку в Байрейт (Германия) на представление цикла опер Вагнера Серов совершил совместно с матерью и дирижером Л. Б. Хессиным летом 1902 г.

37

Письмо к О. Ф. Серовой, – Переписка, с. 143.

38

Письмо к И. С. Остроухову. Лондон, июнь 1911 г, – Там же, с. 265. Впервые поставленный у Дягилева балет Стравинского «Петрушка». – Речь идет об антрепризе С. П. Дягилева (см. примеч. 13). Премьера балета «Петрушка» (композитор И. Ф. Стравинский, сценаристы И. Ф. Стравинский и А. Н. Бенуа, художник А. Н. Бенуа, постановщик М. М. Фокин) состоялась в Париже в Театре Шатле 13 июня 1911 г.

39

И. П. Ульянов (1875–1949) – живописец, театральный художник, график, педагог. Ученик Серова по Училищу живописи, ваяния и зодчества. В его мемуарах (Ульянов Н. Воспоминания о Серове. М.; Л., 1945; перепечатано: Серов в воспоминаниях… т. 2, с. 114–180) настоящий эпизод не содержится.

40

Переписка, с. 315.

41

Павел Петрович Чистяков (1832–1919) – исторический и портретный живописец, педагог; в 1872–1890 гг. – адъюнкт-профессор Академии художеств, с 1892 г. – профессор, с 1893 г. – действительный член. Значение Чистякова в истории русской живописи определяется главным образом его педагогической деятельностью. Серов учился у него в 1880–1885 гг. Учениками его в разное время были В. Д. Поленов, В. И. Суриков, В. М. Васнецов и М. А. Врубель.

42

Цитируется по рукописи. Эти слова Симонович в ее книге (Симонович-Ефимова Н. Я. Указ, соч., с. 92–93) выглядят чуть иначе.

43

Письмо О. Ф. Серовой печатается по тексту первого издания настоящей книги.

44

Серов. Некролог. – Речь, 1911, 24 нояб., № 323. Перепечатано: Серов в воспоминаниях… т. 1. с. 444.

45

Письмо к О. Ф. Серовой от 27 августа (1903 г.) – Переписка, с. 151.

46

Там же, с. 182.

47

Там же, с. 184.

48

Письмо к О. Ф. Серовой от 4 апреля 1910 г. – Там же, с. 168.

49

Теперь установлено, что Серов заболел не в ноябре, а в начале октября. Первое упоминание о болезни встречается в письме Д. Ф. Философова к В. Д. Розановой от 9 октября 1903 г. См.: Серов в воспоминаниях… т. 2, с. 321. См. также дневниковую запись В. В. Переплетчикова от 29 ноября 1903 г. (там же, с. 72).

50

Алексей Евгеньевич Львов (1850-?) – князь, гофмейстер, юрист; с 1894 г. был инспектором Училища живописи, ваяния и зодчества, с 1896 г. – его директором.

51

Илья Семенович Остроухое (1858–1929) – живописец-пейзажист, музеевед, коллекционер, член Совета Третьяковской галереи (1899–1903), затем ее попечитель (1905–1913); один из самых близких друзей Серова. Д. В. Философов – см. примеч. 3. Сергей Сергеевич Боткин (1859–1910) – врач, профессор Военно-медицинской академии, коллекционер; был близко связан с членами «Мира искусства» и особенно дружен с Серовым.

52

Ей принадлежат четыре оперы… – В. С. Серова написала не четыре, а пять опер: «Уриель Акоста», «Илья Муромец», «Мария Д’Орваль», «Мироед», «Встрепенулись». Опера «Уриель Акоста» была поставлена в Москве на сцене Большого театра в 1885 г. (премьера – 15 апреля); затем постановка была возобновлена в Москве в 1887 г. В декабре 1887 г. опера шла в Киеве. В. Д. Поленовым был сделан эскиз к четвертому действию («Синагога», Музей-имение В. Д. Поленова в Тарусе).

Опера «Илья Муромец» поставлена на сцене Частной оперы С.И. Мамонтова в Москве (премьера 22 февраля 1899 г.).

53

Памяти В. С. Серовой. – Правда, 1924, 26 июня.

54

Операция была сделана 25 ноября 1903 г. в лечебнице доктора Чегодаева хирургом Федором Ивановичем Березкиным. Источников, подтверждающих участие в операции хирурга Алексинского, не имеется. В числе врачей, присутствовавших на операции, кроме упомянутых С. С. Боткина и терапевта И. И. Трояновского (1855–1928), был, вероятно, Алексей Петрович Патовой (1857–1939) – профессор Московского университета: он первым обследовал Серова и высказал правильное предположение о том, что у больного имеется перфорация (прободение) желудка. В середине января 1904 г. врачи разрешили Серову покинуть лечебницу. В апреле и мае Серов с женой совершил поездку в Италию (Рим, Венеция, Падуя, Равенна, Неаполь).

55

В 1879 г. И. Е. Репин сделал с В. С. Серовой рисунок (местонахождение неизвестно), который использовал при работе над картиной «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» (1879, ГТГ).

56

Серов был избран преподавателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества осенью 1897 г. вместо выбывшего К. А. Савицкого, назначенного директором Пензенского художественного училища. Сначала Серов преподавал в натурном классе, с конца 1898 г. руководил портретно-жанровой мастерской (с 1901 г. совместно с К. А. Коровиным). И. И. Левитан (1860–1900) руководил пейзажным классом Училища с сентября 1898 г. до последних дней своей жизни. К. А. Коровин (1861–1939) – см. глава «Серов, Коровин, Шаляпин».

57

Ульянов Н. П. Мои встречи. Воспоминания. М., 1952, с. 84.

58

Серов в воспоминаниях… т. 2, с. 119. Автор сделала монтаж частей текста.

59

Владимир Дмитриевич Дервиз (1859–1937) – один из ближайших друзей Серова. После окончания курса Училища правоведения он одновременно с Серовым и М. А. Врубелем (1856–1910) поступил в 1880 г. в Академию художеств, но ушел из нее в 1885 г., не закончив. Впоследствии – земский деятель. Муж двоюродной сестры Серова – Надежды Яковлевны Дервиз, урожденной Симонович (1866–1908). Автор воспоминаний о Серове. – См.: Искусство, 1934, № 6, с. 119–130; Серов в воспоминаниях… т. 1. с. 206–215. В последнем случае воспоминания Дервиза переданы дословно.

60

Серов в воспоминаниях… т. 2, с. 135.

61

Там. же, с. 236.

62

Там же, с. 135.

63

Степан Петрович Яремич (1869–1939) – живописец, художественный критик, один из активных участников журнала и объединения «Мир искусства». В годы Советской власти – искусствовед, художественный эксперт и музейный деятель. Его воспоминания цитируются по изданию: Серов. Рисунки. Очерк С. П. Яремича. Л., 1936, с. 16.

64

Эжен Изаи (1858–1931) – бельгийский скрипач и композитор. Рисунок, о котором идет речь, сделан с него Серовым в 1903 г. Находился в собрании О. Ф. Серовой, Москва; затем в собрании А. И. Зилотти, Петербург, ныне – собрание И. С. Зильберштейна, Москва.

65

Неизвестно, о каком произведении Серова идет речь.

66

По словам Н. Я. Симонович-Ефимовой, эта мастерская находилась на Палихе и содержали ее «трое „взятых с воли“ молодых людей», то есть не бывших учеников Училища живописи (см. Симонович-Ефимова Н. Я. Указ, соч., с. 106).

67

Серов в воспоминаниях… т. 2, с. 234–235. «Сытина поменьше» или: «Что вы запустили какую иллюминацию». – Речь идет о признаках «коммерческой живописи». И. Д. Сытин (1851–1934) – крупный русский предприниматель в области издательского дела, полиграфического производства и книготорговли.

68

Источник, из которого заимствована эта цитата, установить не удалось.

69

Цит. по рукописи. Эти слова Симонович-Ефимовой в ее книге (Симонович-Ефимова Н. Я. Указ, соч., с. 58) выглядят чуть иначе.

70

Серов в воспоминаниях… т. 2, с. 230–231. Михаил Федорович Шемякин (1875–1944) – живописец, в 1895–1899 гг. занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества. После трехлетнего перерыва – с 1902 по 1905 г. – в мастерской Серова и Коровина.