Полная версия:

Мой отец Валентин Серов. Воспоминания дочери художника

Маме он писал: «Жди меня не с нетерпением, а с терпением»[29]. И в другом письме: «А к Рождеству домой – по тужите… Хочется в Москву на Воздвиженку…»[30].

В.С. Серова

Приехав как-то в Москву в жару, в июле, папа описал «летнее» состояние города:

«Ну, вот… дождались тепла. – Ох, жарко сегодня, – как вам известно, я не большой любитель жары, да еще и городе, да еще в Москве. Все вылезло, выползло на улицу – все бабы, с детьми или беременные, сидят на подоконниках, в подворотнях, на тротуарах, и все это лущит семечки – что-то невероятное. Сядешь на извозчичье сиденье – в семечках, на подножках – семечки, и трамвае весь пол в семечках… бульвары, скамьи – все засыпано семечками. Скоро вся Москва будет засыпана этой дрянью. На бульваре видел няньку – у нее дите спало – оно было засыпано семечками»[31].

В Москве он был очень занят: преподавал в Школе живописи, куда ходил аккуратно к девяти часам утра, участвовал в Совете Третьяковской галереи[32], писал заказные портреты, работал дома над историческими темами, над баснями[33], в свободное время читал. Массу прочел по истории, которой очень интересовался. С огромным интересом слушал в Школе живописи лекции Ключевского по русской истории[34]. Очень любил мемуары. Незадолго до смерти с большим удовольствием перечитывал Тургенева. Музыку любил и понимал. У него был прекрасный слух. Музыкальная атмосфера была той атмосферой, в которой он вырос как сын А. Н. Серова и Валентины Семеновны[35].

Он бывал всегда в концертах, театрах. Очень любил Моцарта.

В 1909 году ездил вместе с матерью Валентиной Семеновной в Байрейт слушать Вагнера[36]. «Хотя исполнители были так себе, – писал папа, – но зато сам Вагнер был велик – сцена (знаешь) Зигмунда с Зиглиндой с Валькирией Брунгильдой, объявляющих ему, Зигмунду, смерть – я еле выдержал – тут Вагнер гений как драматург и композитор – ужасно. Он нашел что-то между жизнью и смертью»[37].

В 1911 году папе очень понравился впервые поставленный у Дягилева балет И. Ф. Стравинского «Петрушка». Он писал, что «это настоящий вклад в современную русскую музыку. Очень свежо, остро – ничего нет Римского-Корсакова, Дебюсси и т. д., совершенно самостоятельная вещь, остроумная, насмешливо-трогательная»[38].

Встречались мы все за обедом в шесть часов. После обеда папа очень любил отдохнуть и подремать на диване около голландской печки.

Ел он мало. Любил сладкое. Вина не пил почти совсем. Курил массу, курил папиросы и сигары.

За обедом шел общий разговор. Никаких специальных разговоров об искусстве не велось. Папа не любил «трактатов об искусстве». Говорил папа мало, но все сказанное им, несмотря на лаконичность, было необыкновенно образно и остро. Часто легким движением головы, каким-то неуловимым жестом руки, усмешкой, взглядом добавлялся оттенок к сказанному. Подразнить, как я уже говорила, папа любил и детей и взрослых. Ему ничего не стоило изобразить кого-либо или дать остроумное прозвище, которое оставалось за человеком навеки. Иногда, заметив в собеседнике смешную сторону, привычку или манеру, он начинал ей подражать, но настолько незаметно и так виртуозно, что собеседник этого не замечал, и только окружающие потешались этой игрой. Нам же он не позволял ни критиковать, ни осуждать кого бы то ни было, всегда нас останавливал, не любил ни злословия, ни сплетен.

Он отличался необыкновенной деликатностью по отношению ко всем, с кем приходил в соприкосновение; случайно обидев кого-нибудь, долго мучился от сознания причиненной другому неприятности, и тем не менее его боялись. Боялись и любили.

Боялись папу, в общем, все: и знакомые, и родные, и ученики, и меценаты, и заказники, и сами модели. Но страх этот был не унижающий, а возвышающий и очищающий. Внушал он его не озлобленностью, не раздражением, не несправедливыми поступками, не каким-либо самодурством, а просто всем своим существом. Его невероятная правдивость и беспощадная требовательность к себе невольно заставляли каждого в его присутствии как бы оглядываться на самого себя.

Кого он совершенно не терпел – это «почитателей его таланта». В обращении с ними он мог дойти даже до грубости.

Папа всегда готов был помочь чем мог. Деньгами помогал легко и просто, хотя самому ему они доставались нелегко. Он не ждал, чтобы их у него попросили. Когда они у него были, он сам предлагал.

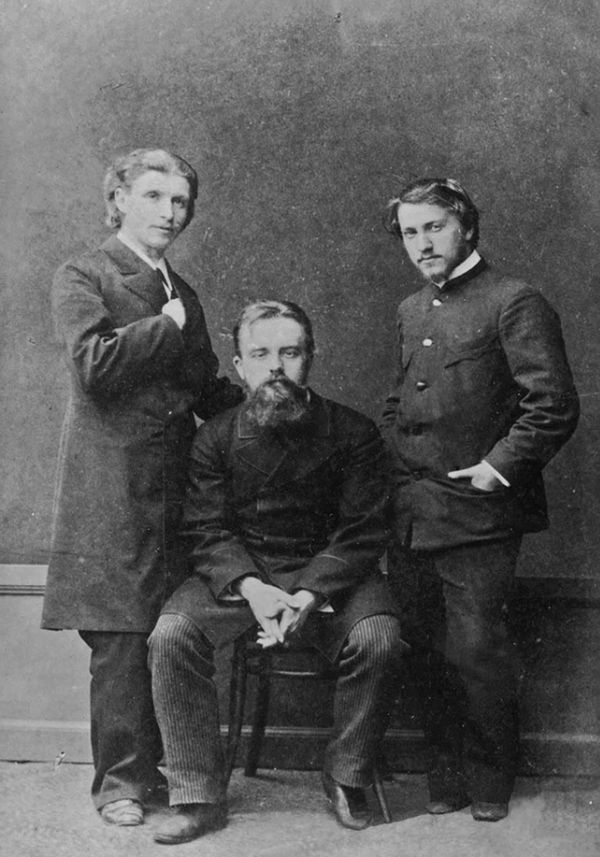

М. А. Врубель, В. Д. Дервиз, В. А. Серов. Фото. 1883–1884. (?)

Николай Павлович Ульянов[39] рассказывал мне, что как-то он шел вечером домой. Мороз был такой сильный, что все предметы были окутаны туманом. Вдруг он услышал совсем близко голос: «Николай Павлович, не нужно ли Вам денег, я сейчас богатый», – папа только что получил за оконченный портрет деньги и ехал на извозчике домой. Он вылез из саней, распахнул, несмотря на мороз, шубу, достал бумажник и дал Николаю Павловичу нужную тому сумму.

Мне он писал из-за границы, чтобы я не сокрушались насчет дороговизны и что так много уходит денег: «Их будет выходить все больше и больше. Пожалуйста, но отказывай ни себе, ни в хозяйстве в необходимом»[40].

Атмосфера в доме у нас была отнюдь не богемная. Все были заняты, учились, работали, ходили в школу, занимались музыкой. Братья учились еще столярному ремеслу.

Папа находил, что мама похожа на голландку. Она и чистоту любила, действительно, как голландка. Папа тоже любил и чистоту и порядок.

Как-то я взяла у него со стола ножницы и забыла положить их на место. Ему они спешно понадобились во время работы и не оказались под рукой. Разгневался он ужасно, с пылающим лицом выговаривал мне за неаккуратность и за невнимание.

Одет был всегда безукоризненно чисто. Строгий, прекрасно сшитый костюм, чаще всего коричневый или серый, и сам он был какой-то необыкновенно чистый. Я никогда не видела у него грязных рук. В редких случаях они были в угле или чуть-чуть запачканы краской или пастелью.

Руки у папы были совершенно особенные: небольшие, квадратные, не пухлые, но довольно мягкие и вместе с тем плотные. Кожа очень тонкая, блестящая, розоватого цвета.

Все движения рук легкие, точные и энергичные. Кто-то из врачей сказал, что он мог бы быть замечательным хирургом.

Болезней папа боялся панически. Болезнь детей, мамы ввергала его в полный мрак. Всегда мерещились ему всякие осложнения, ужасы, плохой исход.

Мама в данном случае была ему полной противоположностью. Она была жизнерадостной и оптимистичной по природе. Всегда надеялась на лучшее и просто, и легко, и вместе с тем энергично шла навстречу опасности, стараясь сделать все возможное, чтобы ее устранить или умерить. Так как детей было много, а детских болезней без конца – всякие свинки, кори, скарлатины, ветряные оспы и т. п., – то болели довольно часто. Мама при заразных заболеваниях сразу облачалась в белый халат и белый берет, специально сшитый для этих случаев, и поселялась с больными или больным в карантинном помещении – на верхнем этаже. Папа и все домашние разговаривали с ней, стоя внизу, около лестницы.

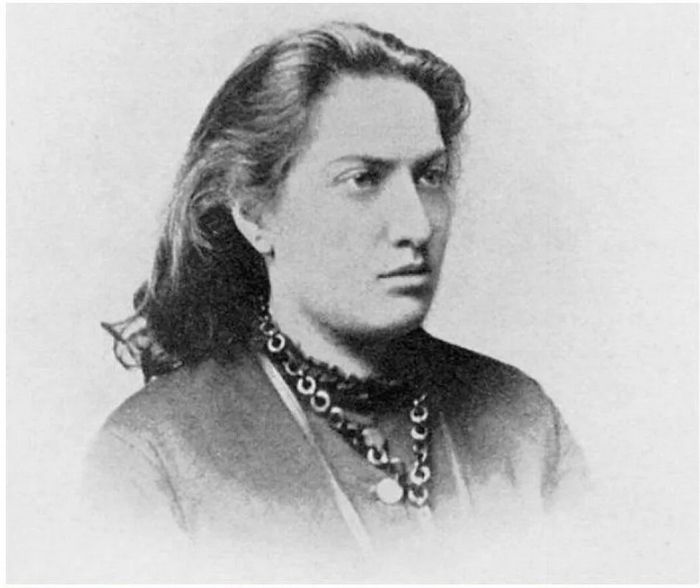

Мама была человеком удивительной душевной чистоты и непосредственности. В ней до самой старости сохранилось что-то девичье, юное. У нее были большие серые глаза и пушистые, легкие-легкие вьющиеся волосы, очень тонкие черты лица, замечательная кожа и ослепительной белизны зубы очень красивой формы.

Когда папа женился и познакомил маму с П. П. Чистяковым[41], тот сказал: «Ну, с такого лица только ангелов писать». Когда говорят слово «ангел», то чаще всего это определение вызывает образ не красоты, а красивости и, может быть, даже известной сладости. Но никакой ни красивости, ни сладости ни во внешнем, ни во внутреннем облике мамином не было.

Вот что пишет о маме в своих воспоминаниях художница Нина Яковлевна Симонович (папина двоюродная сестра; мама с тринадцати лет воспитывалась в семье Симоновичей, с которыми до конца жизни сохранила самые дружеские, родственные отношения): «Доброта Ольги Федоровны была необыкновенной. Доброта бывает ведь очень различных оттенков. Часто бывает такая, которая отдает себе отчет в степени своей доброты. Ольга Федоровна совсем и никак не отмечала всего огромного количества тех добрых дел, которые она успевала сделать буквально для каждого, кто попадал в ее поле зрения, кто в этом нуждался, и делала это так легко, как другой и для себя не сделает. Такая доброта перерастала уже рамки личного и становилась явлением общественным»[42].

Хочу привести мамино письмо, коротко, наспех написанное, в котором так чувствуется вся ее заботливость. Был август месяц, мы жили у себя на даче в Финляндии. Мама и папа поехали в Петербург, откуда папа должен был ехать в Москву, а мама вернуться на дачу. У папы заболел зуб, и они задержались в Петербурге.

«Олюшка, у папы гнойное воспаление в зубе. Был сейчас зубной врач. Если все будет хорошо, завтра приеду, т. е. в пятницу. Если вам мало мяса, в субботу попросите почтальона непременно привезти от Самойлова (лавка в шести верстах от нас. – О. С.). Закажите, что хотите, – крем, мороженое. Пока до свидания. Берегите Наташу и Антошу. Что-то холодно. Антоша чтобы отдыхал и много не бегал, не прыгал. Папа и я всех целуем. Спешу дать письмо Василию Васильевичу (Матэ. – О. С.). Сейчас он едет, а мы с папой, значит, одни в Академии. Одну Наташу не оставляйте, чтобы ее ветром не прихлопнуло (не ветром, конечно, а дверью; от ветра у нас на даче были страшные сквозняки. – О. С.), и чтобы она Антоше глаза не выколола, и чтобы в колодец не свалилась, и чтобы из окна не упала. Уж так досадно, что приключилась эта история с зубами и я сижу в Петербурге, а папа не может уехать»[43].

Бенуа писал после папиной смерти: «Никто из нас не болел так за других, как Серов, никто не любил так глубоко, так верно. Я не имею права описать его как семьянина, но скажу все же здесь, что это был идеальный супруг и идеальный отец»[44].

Бенуа прав. Я не помню у нас дома ни одной настоящей ссоры между папой и мамой, ни одного сказанного Грубого слова. Были и раздражения, и обиды, и огорчении, но все это какого-то другого толка, и в них, как и во всем, не было ничего ни вульгарного, ни злого, ничего, похожего на то, что называется обычно «семейными сценами».

Серов с женой в Италии. Фото. 1911.(?)

Папа поселился в Москве потому, что боялся, что вырой петербургский климат был вреден для мамы, так как у нее были слабые легкие. Все письма к маме, начиная с юношеских лет, тогда еще к невесте (они были женихом и невестой в продолжение нескольких лет), и кончая письмами 1911 года, пронизаны заботой и вниманием.

«Лёлюшка, дорогая. Зачем так волнуешься… Главное – береги свое здоровье и детей…»[45].

«Спасибо за письмо и за двадцатидвухлетнее доброе сожительство», – писал папа в 1911 году в год смерти[46].

В том же 1911 году из Парижа: «Так я тебя огорчил своим первым письмом, какие глупости. Прости, мне нечего было писать – ты только что уехала – вот и все. Не нужно историй…»[47]

«Лёлюшка! Что же ты мне ничего не напишешь? Как вы все и что вы? Может быть, ты думаешь, что мне не нужно ни твоих писем, ни знать ничего о вас?

Напрас-но-с, и огорчительно-с, и незаслуженно-с. Покорнейше прошу мне писать хотя бы несколько строчек»[48].

Вот только в этих письмах упоминается о каких-то недоразумениях или разногласиях. Прибавить мне к ним нечего, они говорят сами за себя.

Болезнь

В ноябре 1903 года папа, проезжая по Мясницкой, почувствовал невыносимую боль в области желудка[49].Подъехав к Школе живописи, он с трудом поднялся по лестнице и упал, потеряв сознание. Его внесли в квартиру директора – князя Львова[50]. Были вызваны врачи, которые никак не могли определить болезнь. Положение было настолько тяжелое, что пришлось сказать о завещании.

Завещание цело до сих пор. Оно было подписано И. С. Остроуховым, Д. В. Философовым и С. С. Боткиным[51].

Болезнь осталась неразгаданной. Папа очень страдал. Было подозрение на гнойник, но места этого гнойника никто не мог определить – тогда ведь не пользовались так широко рентгеном. Решено было делать операцию.

Перед операцией он захотел повидать детей, но всех детей везти врачи не разрешили. Находился он еще в Квартире Львова. Мама привела только меня и брата Сашу как старших. Папа лежал удивительно красивый. Привычный цвет лица у него был красноватый, а тут лицо было бледное, черты лица правильные, строгие, Полосы и борода длиннее и темнее, чем обыкновенно. Поздоровавшись с нами, чтобы не выдать своего волнении (мысль о близости смерти его не оставляла), он постарался улыбнуться и сказал, посмотрев на меня: «Вот какая большая, совсем учительница». Чтобы ехать к отцу, мне надели на мое школьное платье почему-то крахмальный высокий белый воротник, которого я никогда раньше не носила и в котором у меня был совсем непривычный для меня вид. Я чувствовала себя неловко в этом жестком воротнике, и, кроме того, мне казалось, что папа считает меня слишком маленькой, чтобы я могла по-настоящему понять все, совершающееся с ним. Говорить ему было трудно: он был очень слаб. Вскоре мама отвезла нас домой.

Мама все время была при папе и лишь изредка приезжала к нам ненадолго. Большой наш дом со всеми детьми, прислугой, гувернанткой как-то велся. Бабушка, Валентина Семеновна, была вся в папиной болезни; страх за жизнь сына ее совершенно парализовал, она ни о чем не могла думать, ничем не могла заниматься. Вести хозяйство она вообще не умела. Несмотря на то, что я была еще девочкой, мне пришлось взять бразды правления в свои руки. Телефона у нас не было, бабушка каждый день ездила к папе узнавать о его здоровье. До конца жизни у нее осталось воспоминание о том, как она в страхе и тоске подъезжала к зданию Школы на Мясницкой, показывалась вывеска магазина Пло, вот сейчас, через несколько секунд, будет квартира Львова, и уже некуда будет спастись от того неизбежного известия, которое там ее ожидало.

А.Н. Серова, была женщиной необыкновенной. Ученица Антона Рубинштейна, блестящая пианистка и композитор. Ей принадлежат четыре оперы: «Уриель Акоста», «Мария Д’Орваль», «Илья Муромец» и «Встрепенулись». Для «Уриеля Акосты» эскиз декорации к сцене в синагоге делал В. Д. Поленов. Опера шла с большим успехом в Большом театре в Москве и в Киеве[52]. В газете того времени читаем: «Начиная со второго акта послышались вызовы автора, и, когда на сцене среди исполнителей появилась невысокого роста женщина с энергичным лицом, залу потрясли аплодисменты».

После третьего акта и особенно после четвертого – та же история. По окончании оперы – целая овация: «крики, рукоплескания, мелькающие по парапетам лож во всех ярусах платки и т. д.».

Опера «Илья Муромец» была поставлена в театре Мамонтова. Илью Муромца пел Шаляпин.

Тридцать лет своей жизни Валентина Семеновна посвятила деревне.

Поехав в 1892 году в Симбирскую губернию во время голода для организации помощи населению, она осталась там для музыкальной работы с крестьянами.

Обладая огромной энергией, непоколебимой волей, темпераментом, большими организаторскими и режиссерскими способностями, она создала труппу из крестьян, с которыми исполняла сцены из «Игоря», «Хованщины», «Рогнеды» и «Вражьей силы».

Исполнялись ее учениками и романсы, дуэты и хоры Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского.

С этой труппой Валентина Семеновна разъезжала по городам и селам, зимой – по железной дороге и на санях, летом – на лодках по Волге.

По вечерам она знакомила крестьян с литературными произведениями русских классиков, вела беседы на общественные и политические темы. Многие из ее учеников вышли на революционный путь.

Крестьяне были преданы бабушке безгранично, любили ее и уважали, говорили ей: «Когда умрешь, мы тебе на свой счет памятник поставим».

Полиция всегда за ней следила. В 1904 году она была выслана из пределов Симбирской губернии.

Приехав в Москву, она устраивает в 1904–1905 годах столовые для бастующих рабочих и организует передвижную «Народную консерваторию» для рабочих подмосковных заводов.

В 1917 году, по первому зову ее бывших учеников, желая, как она выразилась, «перед смертью увидеть свободное Судосево» (деревня Симбирской губернии, где она жила и работала), она поехала туда, плохо оправившись от второго удара, не владея рукой, но полная радостного вдохновения. «Это будет, – говорила она, – законченный круг жизни».

Библиотека в Судосеве была последним проявлением ее общественной работы.

«Все успехи в этой области (музыкального просвещения народных масс. – О. С.), – писала „Правда“ после ее смерти в 1924 году, – навсегда будут связаны с именем человека, десятки лет своей жизни посвятившего русской деревне и ее музыкальному обслуживанию»[53].

Меня, свою старшую внучку, она очень любила. Когда мне исполнилось восемь лет, она начала заниматься со мной музыкой.

Тринадцати лет я поступила в Музыкальную школу Гнесиных, но и тогда, во время бабушкиного пребывания в Москве, наши занятия не прекращались. Бабушка будила меня в семь часов утра (сама она всегда вставала в четыре часа), и до школы мы играли с ней в четыре руки сонаты Бетховена, Моцарта, Гайдна, произведения Сен-Санса, Грига, Мендельсона, Шуберта. После мы шли на генеральные репетиции и на концерты в Филармонию слушать эти произведения в оркестровом исполнении.

Преподавательница она была изумительная, но страстная и требовательная до предела.

Боялась я ее ужасно, перед уроком у меня холодели руки.

Если какое-нибудь место не выходило, бабушка, сверкая глазами, кричала: «Играй, как хочешь, чем хочешь: рукой, кулаком, но чтобы вышло».

Вскоре папу перевезли в лечебницу Чегодаева в Трубниковский переулок. Там ему была сделана операция. При операции присутствовали его друзья – доктор Сергей Сергеевич Боткин, приехавший из Петербурга, Иван Иванович Трояновский и другие врачи. Операцию делали хирурги Березкин и Алексинский. Березкин один не решался делать операцию. «Личность больного, – говорил он, – исключительная, слишком дорогая и для родного искусства и для всего общества».

У дверей лечебницы толпились люди, ожидая известия об исходе операции (и после операции все время приходили справляться об его здоровье).

Операция была очень тяжелая.

Выяснилось, что у папы было прободение язвы желудка, которое в свое время не смогли определить. Вследствие воспалительного процесса все внутренности были в спайках.

Папа долго пролежал в лечебнице. К концу января он оправился настолько, что мог ходить и немного работать. Весной папа с мамой уехали за границу[54].

После этой болезни где-то в глубине души осталось навсегда и у папы и у нас какое-то настороженное предчувствие несчастья.

Мало кто знает, что «Царевну Софию» Репин писал с бабушки. Она очень похожа. Позировала бабушка в позе, ей самой свойственной[55].

Школа живописи

С 1897 по февраль 1909 года папа преподавал в Школе живописи, ваяния и зодчества.

С приходом папы в Школу живописи многое в ней преобразилось. Он настоял на том, чтобы были приглашены Левитан, Коровин[56], Трубецкой, для общеобразовательных классов – видные профессора. Курс русской истории читал Ключевский. По папиной же инициативе открылся при Школе живописи магазин, где заграничные материалы для рисования и живописи продавались значительно дешевле, чем в других магазинах. Расширились помещения для мастерских. Папа умел требовать, и его слушались.

Серов на рыбной ловле. Фото.1905. (?)

Много стоило ему труда наладить дело с женской натурой. До его прихода в Школе живописи позировали только мужчины. Папа сам принял участие в поисках натурщиц. Ездил вместе с Н. П. Ульяновым по разным адресам, расспрашивал знакомых, от Школы были даны в газетах объявления. Уговаривая смущенных женщин позировать, Серов объяснял им, что художникам надо учиться, как учатся доктора, что бояться им нечего. «Вскоре, – пишет Ульянов, – эти новообращенные модели, позирующие на первом сеансе в слезах, чувствуют себя в полной безопасности среди занятых своим делом молодых людей и „строгого учителя“, работающего вместе с ними»[57].

На занятиях в мастерской пана работал вместе с учениками, примостившись где-нибудь на стуле или на положенной набок табуретке, совсем близко к натуре, чтобы не загораживать ее своей работой (холстом или картоном).

Во время работы от поры до времени он взглядывал на потолок или в окно, чтобы непосредственнее потом увидеть натуру. Если работал гуашью, то часто зажигал спички, чтобы подсушивать мокрые места.

Ученики рассказывали, что он требовал от них безусловного сходства с натурой: «чтобы была она, а не ее сестра», «надо добиваться портретности в фигуре, чтобы без головы была похожа», «самое главное, как взять натуру, как разместить ее на холсте», «рисовать нужно туго, как гвоздем». Терпеть не мог, чтобы изображение лезло из рамы, заставлял его вписывать «туда», вглубь.

Подойдя к ученику, посмотрев на его работу, он молча брал уголь или кисть и крепкой, уверенной рукой поправлял контур. Иногда Серов переписывал ученику всю его работу.

«Все, что делал Серов в своей мастерской, было направлено… к „постановке зрения“ и развитию чувства художества… подобно постановке голоса у певцов», – пишет Ульянов[58].

Сам Серов, по утверждению его современников, обладал абсолютным видением цвета (как бывает абсолютный слух).

В.Д. Дервиз[59] вспоминает, как однажды, после смерти Серова, он пришел к Чистякову. Чистяков часто говорил еще тогда, когда Серов был его учеником, что он не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения искусства, какая отпущена была природой Серову. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи и композиции – все было у Серова, и было в превосходной степени.

Тут в разговоре они коснулись способности Серова видеть и передавать цвет, и Павел Петрович привел один случай, относящийся ко времени пребывания Серова в Академии. Обсуждая работы академистов, кто-то из профессоров высказал мнение, будто Серов не видит цвета, и Чистяков, утверждавший противное, предложил произвести такой опыт: заставить Серова положить на чистый холст одно пятно цвета определенной точки на теле. Опыт был произведен в присутствии спорившего профессора. Серов выполнил задачу так, что споривший признал выполнение безукоризненным.

«Работать – значит гореть», – говорил Серов[60]. «Для живописи надо тратиться и тратиться, если имеете намерение чего-нибудь достигнуть, а при желании можно сделать все, надо только захотеть»[61].

«Нужно уметь долго работать над одной вещью, – говорил Серов, – но так, чтобы не было видно труда»[62].

Над одной и той же задачей папа мог работать без конца, нисколько не утомляясь и не пресыщаясь и нисколько не задумываясь над тем, сможет ли он это использовать в дальнейшем.

«Он не мог равнодушно видеть модели, – пишет художник Яремич, – чтобы сейчас же не начать ее рисовать, в дружеском ли кругу, в классах ли – безразлично… у Серова модель подлинная страсть»[63].

Помню, как на первом концерте в Москве знаменитого скрипача Изаи папа вынул осторожно из кармана альбомчик и стал его зарисовывать. Изаи это заметил и сердито отвернулся.

Потом они познакомились, и папа сделал с него замечательный рисунок, которым Изаи был так доволен, что сбоку на рисунке написал свое имя[64].

Папа безжалостно уничтожал свои собственные работы, если они его не удовлетворяли. Как-то он переписал совершенно законченный портрет на новый холст только потому, что ему не понравилась блестящая поверхность фона, не тон, а качество поверхности, и он, взяв новый холст, написал фон в том же тоне, но темперой, и вновь написал весь портрет[65].

В 1905 году, весной, часть учеников Училища живописи обратилась к Серову с просьбой устроить под его руководством временную мастерскую вследствие прекращения занятий в Школе. Валентин Александрович предложил П. Эриксону и нескольким его товарищам, порывавшимся уже и ранее поучиться у Серова, взять на себя хлопоты по подысканию соответствующего помещения и по устройству в нем мастерской, которую имели бы право бесплатно посещать ученики его класса. Взамен Серов изъявил согласие преподавать живопись[66].

«Первое появление в мастерской Валентина Александровича, – пишет Эриксон, – останется навсегда в моей памяти: среди мертвой тишины вошел к нам Серов и принялся проверять работы. Подойдет, остановится и смотрит, смотрит без конца. Делается как-то жутко, и с трепетом ждешь приговора. Справедливо заметил один из наших товарищей, что на него Серов так действует, что когда он даже дома рисует, то ему все кажется, что сзади стоит Валентин Александрович и смотрит на его работу. Оценки были в большинстве случаев жестоки, а замечания удивительно метки.