Полная версия:

Психология развития и возрастная психология. Учебное пособие

Дж. Уотсон считает, что взрослые могут формировать поведение детей при помощи тщательно контролируемых стимулов. Его система воспитания детей основывалась на жестком режиме и выполнении строгих правил. К примеру, родителям запрещалось обнимать, ласкать и целовать детей, не рекомендовалось сажать их к себе на колени. «Можно в крайнем случае один раз поцеловать ребенка в лоб, когда он приходит сказать “спокойной ночи”. С утра можно пожать ребенку руку. Можно погладить ребенка по голове, если он особенно хорошо выполнил трудное задание…» [Там же, с. 280]. Иначе, по мнению Дж. Уотсона, дети не научатся отделять себя от родителей, быть свободными и исследовать мир самостоятельно.

Дж. Уотсон провел не много экспериментальных исследований в подтверждение своих взглядов на развитие. Однако его идеи об определяющей роли окружения в детерминации поведения человека были поддержаны и развиты другими учеными – приверженцами бихевиорального подхода. Наиболее известным из них является Б. Скиннер (1904–1990), создатель теории оперантного обусловливания.

Б. Скиннер выделяет два основных типа поведения: респондентное и оперантное. Респондентное поведение – это ответные реакции, автоматически вызываемые известными стимулами (услышав громкий звук, человек непроизвольно вздрагивает и т. п.). Респондентное обусловливание – это классическое обусловливание в духе выработки условных рефлексов по И. П. Павлову. Это форма научения, при которой новый, нейтральный стимул связывается со стимулом, вызывающим рефлекторную реакцию, вследствие чего новый стимул сам по себе начинает вызывать ту же реакцию, т. е. обусловливать поведение. При респондентном обусловливании стимулы предшествуют реакциям и автоматически их вызывают. Оперантное поведение определяется и контролируется результатом, следующим за ним. При оперантном обусловливании начальный стимул может быть неизвестен; индивид (животное или человек) просто пробует различные реакции или совершает произвольно порождаемое действие, последствия которого (вознаграждение или наказание) и определяют, будет ли оно повторено. Научение при оперантном обусловливании происходит только тому, что подкрепляется. Например, один лишь вид книги не вызывает реакцию чтения, подобно тому, как яркий свет вызывает реакцию моргания. Ребенок может читать, а может не читать книгу в зависимости от того, какие результаты это давало в прошлом. Если чтение книг имело позитивные последствия, например, хорошие оценки, похвала мамы, вручение награды в виде сластей и проч., то это поведение с большей вероятностью будет реализоваться в будущем [Крэйн, 2002].

Б. Скиннер полагает, что оперантное поведение в отличие от респондентного играет бо́льшую роль в жизни людей. Он утверждает, что для изменения поведения ребенка особенно важны два вида последствий: подкрепление и наказание. Подкрепление – это последствие, повышающее в будущем вероятность того поведения, за которым оно следует. Положительное подкрепление состоит во введении положительных подкрепляющих стимулов. Например, родители каждый раз, когда застают ребенка за чтением книжки, могут подкреплять его действия похвалой, улыбкой и др. Отрицательное подкрепление состоит в вознаграждении путем удаления неприятных стимулов. Например, родители могут использовать отрицательное подкрепление, сказав своему ребенку, что всякий раз, когда он будет читать после ужина, ему не придется мыть посуду (если мытье посуды – неприятное занятие для ребенка). Наказание – это последствие, понижающее в будущем вероятность того поведения, за которым оно следует. Наказание подавляет поведение либо путем добавления чего-то неприятного (если ребенок не хочет читать, родители могут наказать его, заставляя выполнить какую-нибудь дополнительную работу), либо путем отмены чего-либо приятного (например, не разрешив играть на компьютере). Б. Скиннер придает большое значение позитивному подкреплению, считая его наиболее эффективным средством контроля поведения, а наказание – наименее эффективным. Наказание лишь временно тормозит нежелательное поведение и, кроме того, вызывает негативные побочные последствия: страх, тревогу, падение самоуважения, уверенности в себе.

Б. Скиннер и сторонники его теории провели множество экспериментов по проблемам научения, описали различные режимы подкрепления, провели различие между первичными (пища, вода, физический комфорт, секс) и вторичными (деньги, внимание, одобрение) подкрепляющими стимулами, изучили роль наказания в приобретении навыков, особенности угасания и генерализации реакций и т. д. С точки зрения Б. Скиннера, обучение сложным действиям невозможно в один прием, оно требует постепенного формирования, шаг за шагом. Такое обучение называется формированием реакции или методом успешного приближения, при котором подкрепляются последовательные, все более точные приближения к желательному действию. Многие навыки человек осваивает с помощью такого пошагового, многоступенчатого процесса (умение самостоятельно есть, одеваться, пользоваться туалетом, читать, плавать, играть в футбол и т. д.). Б. Скиннер считает, что развитие устной речи идет таким же способом.

В результате исследований Б. Скиннера оперантное обусловливание стало широко применяться в детской психологии как один из принципов обучения. На положениях оперантного обусловливания разрабатывались и применялись обучающие машины: обучение велось небольшими, постепенно усложняющимися шагами, правильный ответ на каждом шаге подкреплялся обратной связью. Программированное обучение с помощью компьютера во многом основывается на этих принципах научения. Теоретические положения Б. Скиннера о важной роли положительного подкрепления стали применяться и в технике модификации поведения, заключающейся в использовании положительного подкрепления для контроля или модификации поведения личности или группы [Шульц, Шульц, 2002]. Методы модификации поведения, применяемые в психиатрических клиниках, в школах, исправительных заведениях, используются для того, чтобы изменить ненормальное или нежелательное поведение, сделать его более приемлемым или желательным. Люди не подвергаются наказанию за то, что они ведут себя не так, как требуется. Они только получают подкрепление или вознаграждение, когда их поведение менялось в положительном направлении. Б. Скиннер верил, что положительное подкрепление для модификации поведения является более эффективным, чем наказание. Он подтвердил свою точку зрения значительным объемом экспериментальных исследований как на животных, так и на людях [Там же].

Теорию Скиннера иногда называют теорией «пустого организма» [Крэйн, 2002], поскольку он изучал только открытые для наблюдения реакции и игнорировал внутренний мир: мысли, чувства и побуждения. Он полагал, что такие внутренние события «не должны быть предметом научной психологии, если только мы не найдем способов делать их явными и измерять» [Шульц, Шульц, 2002, с. 243].

Радикальная позиция Б. Скиннера, заключающаяся в отрицании мышления, воли, эмоций, всего внутреннего мира личности, да и самой личности, рассматривающая поведение человека в изоляции от социального окружения и взаимодействия с ним, привела в конечном счете к тому, что приверженцы бихевиоральной традиции подвергли критике, уточнению и пересмотру многие ее положения и сформировали новое направление – социально-бихевиоральный подход. Этот подход представлен теориями социального научения Н. Миллера, Д. Долларда, Р. Сирса, А. Бандуры, Дж. Аронфрида и т. д. (см., например, [Обухова, 2001]). Мы рассмотрим, пожалуй, самую влиятельную из них: теорию социального научения Альберта Бандуры (1925–1988).

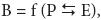

Бандура полагает, что люди не побуждаются к определенным действиям исключительно внутренними силами или внешними стимулами, более того, он возражает и против точки зрения, согласно которой поведение является результатом взаимодействия индивида и конкретной ситуации (B = f (P, E)), поскольку она не отвечает на основной вопрос: каким образом эти два источника влияния взаимодействуют при формировании поведения. Он считает неверной и формулу

Рис. 2.1. Схематическое представление модели взаимодействия взаимозависимых детерминант

При этом их взаимодействие «различается в зависимости от условий и вида поведения. В некоторые моменты факторы внешней среды налагают суровые ограничения на поведение, а в иное время именно индивидуальные факторы являются регуляторами, подавляющими ход внешних событий» [Там же, с. 23].

Бандура полагает, что внешнее подкрепление (вознаграждение и наказание) не является единственным механизмом научения. Научение может осуществляться также через моделирование (известное еще как научение через наблюдение). Когда ребенок вслед за мамой хлопает в ладоши, а подросток носит такую же одежду, как и его сверстники в школе, это является примером научения через наблюдение. Научение через наблюдение способствует сокращению процесса усвоения того или иного поведения, что является жизненно важным как для развития, так и для выживания. А. Бандура указывает, что чем серьезнее и опаснее последствия возможных неудач в процессе обучения на собственном опыте проб и ошибок, тем чаще научение идет путем наблюдения за действиями компетентных людей (именно так идет обучение плаванию, вождению машины, практике хирургических операций и т. п.) [Там же]. Сторонники теории социального научения в своих исследованиях доказывают, что на поведение людей, и детей в особенности, оказывают влияние не только модели, демонстрируемые со стороны живых людей, но и модели, предлагаемые средствами массовой информации, в первую очередь теле видением.

Научение через наблюдение включает, с точки зрения А. Бандуры, процессы внимания, сохранения, моторно-репродуктивные и мотивационные процессы. Чтобы успешно подражать другому человеку (модели), необходимо:

1) обратить внимание на модель, правильно выделить и понять ее характерные особенности поведения. А. Бандура в своих исследованиях обнаружил, что человек склонен моделировать поведение людей того же пола, примерно того же возраста, которые с успехом решают сходные проблемы. Кроме того, люди склонны обращать внимание на модели, которые выделяются среди других внешностью, компетентностью, статусом, являются знаменитыми, наделенными властью и другими притягательными качествами;

2) запомнить и сохранить наблюдения в памяти в символической форме, используя либо визуальные образы (можем представить тот маршрут, по которому нас кто-то вел), либо вербальные коды (наблюдая, можем повторять про себя, что делает модель: например, «после выхода из метро надо повернуть направо, потом пройти прямо до перекрестка…»);

3) обладать необходимыми двигательными навыками, чтобы воспроизвести наблюдаемое поведение. Например, мальчик, наблюдая, как отец пилит, понимает и запоминает, как нужно класть бревно, направлять пилу, но этого недостаточно, чтобы он овладел данным моторным навыком, так как ему не хватает силы, ловкости, опыта [Крэйн, 2002];

4) иметь определенную мотивацию, чтобы усвоенные новые образцы поведения реализовать на практике. При выполнении первых трех условий человек может подражать модели, но это еще не значит, что он это будет делать. Фактические действия зависят от условий подкрепления: человек с большей вероятностью будет подражать действиям других, если оно приводит к полезным результатам или за ним последует вознаграждение, нежели если оно оказывается неэффективным или даже вредным.

Согласно А. Бандуре, человек учится не только на собственном опыте последствий своего поведения, т. е. не только на том, поощряется или наказывается его поведение (прямое подкрепление), но и наблюдая за последствиями поведения других людей, т. е. через косвенное подкрепление. Так, например, если мальчик видит, что его друзья начинают уважать сверстника за агрессивное поведение, то он, вероятно, станет ему подражать. Но если он видит, что это поведение отрицается значимыми другими или, более того, наказывается, он вряд ли станет делать то же самое.

Еще одним механизмом регулирования поведения человека, согласно А. Бандуре, является самоподкрепление, выражаемое в форме удовлетворенности собой, гордости за свои успехи или неудовлетворенности собой, самокритики. Другими словами, человек устанавливает для себя внутренние нормы поведения, стандарты достижения, исходя из которых строится его самооценка, мотивирующая то или иное поведение. «Мы стараемся действовать так, чтобы получить самоудовлетворение, и отбрасываем то, что лично не одобряем» [Бандура, 2000, с. 48]. Откуда берутся стандарты поведения, определяющие самооценку, а следовательно, и реакции самоподкрепления? С точки зрения А. Бандуры, стандарты устанавливаются либо при научении, либо при моделировании, хотя обычно эти два способа влияния действуют совместно. Дети начинают оценивать свое поведение на основании того, как другие реагируют на него. Взрослые обычно поощряют достижение детьми определенных стандартов достойного поведения или когнитивного развития и разочаровываются, когда дети не соответствуют этому уровню. В случае моделирования дети усваивают оценочные стандарты своих моделей и оценивают свое поведение относительно этих стандартов, таким образом подкрепляя себя. Когда дети наблюдают за моделями, которые устанавливают высокие стандарты, они вознаграждают себя только тогда, когда достигают превосходного уровня исполнения. Когда они наблюдают за моделями, считающими посредственные достижения достаточными, дети подкрепляют себя за минимальные достижения [Там же].

Бандура описывает разные виды научения через моделирование.

• Первый вид моделирования можно назвать имитационным, поскольку человек старается усвоить поведение практически в той же самой форме, в которой оно демонстрируется. Обычно это касается социально предписанного или высокофункционального поведения, при котором существует лишь узкий диапазон правильных или допустимых действий, например, вождение автомобиля.

• Второй вид – абстрактное моделирование, при котором наблюдатель строит свое поведение на основе общих особенностей, правил, принципов, извлеченных им из наблюдения, но в то же время выходящих за рамки конкретных образцов. На основании правил, выделенных посредством наблюдения, осваиваются иностранные языки, моральные суждения, лингвистические стили, когнитивные операции, стандарты поведения и т. д.

• Третий вид – креативное моделирование заключается в комбинации различных моделей и в новом синтезе их свойств, который существенно отличается от каждой из наблюдаемых моделей (появление новых личностных характеристик, стилей поведения, творчество в науке и искусстве), т. е. это «результат инновационного синтеза различных источников влияния» [Там же, с. 75].

Для объяснения личностного функционирования и изменения А. Бандура разрабатывает концепцию самоэффективности [Там же]. Самоэффективность – это чувство собственной компетентности в той или иной деятельности, суждение о своих способностях и возможностях. Бандура считает, что самоэффективность – центральная и важная детерминанта человеческого поведения. Ожидание эффективности означает оценку индивидом того, в какой степени он в состоянии вести себя так, как это необходимо, чтобы получить некоторый результат. Знание уровня самоэффективности человека в той или иной деятельности очень важно, поскольку в целом ряде исследований было установлено, что ожидания эффективности коррелируют на высоком уровне значимости с реальным поведением, оказывая существенное влияние на многие стороны человеческой деятельности, определяя уровень усилий, настойчивость, выбор задач определенной степени трудности, успех в деятельности, эмоциональные переживания [Бандура, 2000; Гордеева, 2006; Шепелева, 2008]. Согласно данным, полученным А. Бандурой и его коллегами, люди с высокой самоэффективностью более настойчивы, лучше учатся, а также обладают большим самоуважением, менее тревожны и менее склонны к депрессиям [Гордеева, 2006].

На формирование самоэффективности влияют четыре обстоятельства [Бандура, 2000].

1. Собственный опыт успехов и неудач в попытке достичь желаемых результатов.

2. Опыт, приобретенный посредством наблюдения за другими людьми и их достижениями. Самоэффективность растет, когда люди наблюдают, как другие успешно справляются с решением различных задач, и падает, если человек наблюдает за тем, как другие, несмотря на упорные попытки, терпят неудачу.

3. Вербальное подкрепление или наказание, т. е. высказываемые другими убеждения в том, что человек обладает способностями, необходимыми для достижения цели.

4. Психологическое, эмоциональное состояние (оценка своего эмоционального состояния – спокойствие, воодушевление, усталость или переживание страха, напряжения – влияет на оценку собственных поведенческих способностей).

Социально-когнитивная теория А. Бандуры во многом отличается от теории оперантного обусловливания Б. Скиннера. В теориях социального научения ребенок рассматривается не как автомат, механически реагирующий на подкрепление и наказание, а как познающий и интерпретирующий события человек, живущий среди других людей и перенимающий их опыт. А. Бандура в отличие от многих представителей поведенческого подхода акцентирует внимание на познавательных способностях детей и признает их активную роль в собственном развитии.

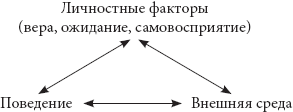

В табл. 2.3 представлены преимущества и ограничения поведенческого подхода.

2.4

Психоаналитический подход

Психоаналитический подход к детскому развитию берет начало в работах З. Фрей да (1856–1939). Фрейд полагает, что психическое развитие определяется биологическими, бессознательными, прежде всего сексуальными и агрессивными, влечениями и представляет собой адаптацию индивида к внешнему социальному миру, чуждому ему, но необходимому. Психоаналитический подход, развиваемый З. Фрейдом, можно считать:

• генетическим, поскольку поведение взрослого человека объясняется стадиями психического развития, детскими травмами, конфликтами и переживаниями;

• энергетическим, так как психические процессы рассматриваются с точки зрения наличия в них психической энергии (либидо), которая может переходить из одного состояния в другое, из одной части тела в другую, но ее количество остается неизменным. Источник психической энергии, а значит, и влечений, представляет собой раздражение, которое исходит изнутри организма и представляет собой нейрофизиологическое состояние возбуждения. Цель влечений человека – удовлетворение, т. е. устранение раздражения, уменьшение напряжения, вызванного неприятным скоплением энергии [Фрейд, 1991];

Таблица 2.3

Оценка поведенческого подхода

• динамическим, поскольку поведение индивида формируется под влиянием сложного, зачастую конфликтного взаимодействия всех его психических сил (конфликты между различными инстанциями психической организации личности: Оно, Я, Сверх-Я).

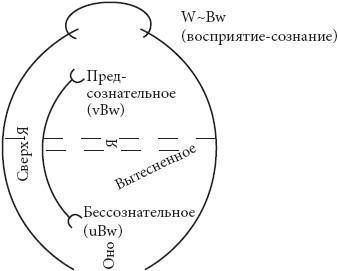

Личность человека, по З. Фрейду, состоит из трех структурных компонентов: Оно, Я и Сверх-Я. Оно (Id) – вместилище врожденных инстинктивных влечений и вытесненных из сознания желаний, неприемлемых с точки зрения социальных норм. Эти базовые биологические потребности и желания являются бессознательными и подчиняются принципу удовольствия, т. е. требуют удовлетворения, немедленной разрядки внутреннего напряжения. Я (Ego) – практический, рациональный, частично осознаваемый компонент личности, возникающий по мере биологического созревания ребенка. Я подчиняется принципу реальности, пытаясь учитывать и подчиняться требованиям внешнего мира, разрешать конфликты между влечениями Оно, Сверх-Я и препятствиями реального мира, откладывать удовлетворение импульсивных желаний Оно, направлять их в социально приемлемое русло. Сверх-Я (Superego) – это инстанция личности, представляющая собой совесть и эго-идеал, критика и цензора, контролирующая соблюдение норм и ценностей, принятых в данном обществе, и поэтому постоянно конфликтующая с Оно. Сверх-Я формируется в дошкольные годы в результате интроекции (перевода во внутренний план) регулирующих и регламентирующих влияний родителей, когда дети начинают усваивать моральные нормы, социальные стандарты человеческого поведения, ценности и установки.

Рис. 2.2. Разделение психической личности по Фрейду

Источник: [Фрейд, 1989, с. 349].

На основе воспоминаний взрослых людей – своих пациентов, страдающих теми или иными видами неврозов, исследований их бессознательных мотивов, влечений и желаний Фрейд разработал психосексуальную теорию. По З. Фрейду, личность в своем развитии проходит несколько психосексуальных стадий. Они представляют собой биологически детерминированную последовательность, порядок которой неизменен и присущ всем людям независимо от культуры. Критерием периодизации служит зона концентрации сексуальной энергии (либидо), определяющая основной канал разрядки внутреннего напряжения и доминирующий способ удовлетворения первичных потребностей. Фрейд полагал, что человек рождается с неким количеством либидо, которое благодаря процессу созревания в строго определенной последовательности перемещается из одной части тела в другую. Те части тела, в которых оно концентрируется, называются эрогенными зонами и определяют название стадий психосексуального развития: оральная, анальная, фаллическая, генитальная. Развитие идет от аутоэротизма, когда либидо направляется на собственное Я, к выделению внешних объектов, на которые направляется эта биологическая энергия [Фрейд, 1991].

Социальный опыт, прежде всего опыт общения ребенка с родителями, по мнению З. Фрейда, также играет важную роль в психическом развитии, поскольку процесс созревания организма порождает неуправляемую сексуальную и агрессивную энергию, которую общество должно обуздать. Каждая стадия развития личности характеризуется своим типом конфликта между присущей этому возрасту формой сексуального влечения и запретами общества, между биологическими импульсами и социальными ожиданиями. Развитие как раз и определяется тем, насколько хорошо человек разрешает эти конфликты.

В силу фрустрации потребности, соответствующей той или иной стадии психического развития, или, наоборот, ее чрезмерного удовлетворения происходит фиксация (задержка, остановка) на этой стадии. Ребенок, а в последующем и взрослый остается сосредоточенным на проблемах и удовольствиях, характерных для данной стадии развития, что определяет его характер, стиль взаимоотношения с другими людьми, способ справляться с тревогой и может стать предпосылкой развития невротических симптомов. В повседневной жизни человек может не проявлять черты, свойственные той или иной фиксации, однако при фрустрации он регрессирует к той стадии, на которой наблюдалась фиксация либидо. Величина регрессии определяется силой фиксации в детстве и остротой фрустрации в более позднем возрасте [Крэйн, 2002]. Если фиксация в детстве была сильной, достаточно даже относительно легкой фрустрации, чтобы вызвать регрессию. С другой стороны, серьезная фрустрация может вызвать регрессию к более ранней стадии, даже если фиксация не была особенно сильной.

Коротко охарактеризуем каждую стадию психосексуального развития [Блюм, 1996; Крэйн, 2002; Фрейд, 1989; 1991].

Оральная стадия длится от рождения до 1–1,5 года. Зона сосредоточения либидо – рот, т. е. ребенок получает удовольствие через сосание, жевание, кусание. Первым объектом орального компонента сексуального влечения, по Фрейду [1989], является материнская грудь, удовлетворяющая потребность младенца в пище. Однако в акте сосания эротический компонент, получавший удовлетворение при кормлении грудью, становится самостоятельным, отказываясь от постороннего объекта и замещая его каким-нибудь органом собственного тела. Оральное влечение становится аутоэротическим. Таким образом, первоначально внимание младенца направлено на его внутренний мир и сфокусировано на его собственном теле. Младенец находится во власти влечений и отчасти способен их удовлетворить сам по себе. Такое состояние Фрейд назвал первичным нарциссизмом, для него также характерно то, что на протяжении приблизительно первых 6 месяцев жизни мир младенцев является «безобъектным», у них отсутствует представление о независимом существовании других людей или предметов.