Полная версия

Полная версияКристалл роста к русскому экономическому чуду

К 1926 году – за 5 лет – полностью выполнена первая часть плана ГОЭЛРО – восстановлено разрушенное энергетическое хозяйство страны.

К 1931 году – минимальному десятилетнему сроку плана – перевыполнены все показатели по энергостроительству. Вместо запланированных 1,75 млн кВт новых мощностей введено в эксплуатацию 2,56 млн кВт{81}. «Экспертная комиссия Лиги наций в свое время сопоставила за этот период ход электрификации в разных государствах и разбила их на пять групп по темпам электростроительства. Первое место пришлось отвести исключительно ‹нашей стране›, давшей 125 %-ный подъем. В остальных четырех клетках расположились все остальные нации, экспансия которых оценивалась в пределах от 60 до 20 % подъема»{82}. Данные по общему производству электроэнергии в 1913 году в сравнении с периодом 1921–1931 годов представлены в Приложении 5, Таблица 10.

К 1935 году – сроку окончания плана ГОЭЛРО – отечественная энергетика выходит на третье место в мире – после США и Германии.

В послевоенные годы опережающее развитие энергетики выходит на принципиально более высокий уровень. К 1947 году отечественная энергетика занимает первое место в Европе и второе место в мире, а всего за пять лет с 1951 по 1955 год почти удваивается мощность электростанций «с 19,6 млн квт в 1950 г. до 37,2 млн квт в 1955 г. Таким образом, за одну пятилетку были введены мощности, равные тем, которые были введены за ‹весь период, начиная с 1917 г.›»{83}.

Созданная единая энергетическая система в масштабах большой страны позволяет эффективно использовать резервы электрической мощности, производящейся в различных часовых поясах, что приводит к значительному снижению себестоимости электроэнергии. В результате одна из самых северных стран мира производит самую дешевую электроэнергию. Благодаря этому к энергетической системе нашей страны охотно подключаются страны СЭВ, что становится мощным интеграционным фактором, а экспорт электроэнергии увеличивается с 0,03 млрд киловатт-часов в 1960 году до 19 млрд киловатт-часов в 1980 году.

В начале реализации плана ГОЭЛРО активно используется помощь иностранных компаний и специалистов. Передовое оборудование поставляют американские компании «Дженерал Электрик», «Ньюпорт-Ньюс», «Бабкок-Вилкокс», английская «Метрополитен Виккерс», немецкие «Ганомаг», «Сименс», «Штейн-Мюллер».

Вместе с тем параллельно с практической реализацией плана электрификации разворачивается процесс импортозамещения. Если в 1923 году завод «Электросила» изготовил всего четыре первых гидрогенератора мощностью по 7,5 МВт для Волховской ГЭС, то к середине 30-х годов в стране работают такие крупные предприятия, как «Электрозавод» (Москва), «Динамо» (Москва), «Красный котельщик» (Таганрог), Турбогенераторный завод имени С. М. Кирова (Харьков). К 1934 году в среднем на порядок (в 10 раз) сокращается импорт в сфере энергомашиностроения.

Реализация плана ГОЭЛРО становится первым в мире успешным опытом стратегического, программно-целевого планирования и организации развития макроэкономического масштаба, а также первым в мире опытом системного внедрения балансового метода организации экономики.

В результате реализации плана ГОЭЛРО и последовавших за ним планов электрификации экономика страны естественным образом разделяется на территории – одновременно энергетические, экономические и административные районы. Этот принцип точно формулирует Г. М. Кржижановский: «Карта электрификации ‹страны› прежде всего показывала, как на энергетической основе нужно было подойти к разбивке наших огромных пространств на громадные хозяйственные единицы – экономические районы, игра сил которых должна была преобразовать весь рассыпной строй прежнего хозяйства в могучий монолитный ‹…› организм»{84}.

В рамках экономических районов широкое развитие получает одна из форм экономической организации – комбинирование различных производств. По сути каждый из экономических районов становится организованным комбинатом, с общей энергетической и иной инфраструктурой, организованным использованием сырья и связанными между собой различными производствами, что позволяет значительно повысить эффективность экономики – более полно использовать созданные энергетические мощности, местную сырьевую базу, развивать и использовать общую инфраструктуру, местные кадры, улучшать логистику, сокращать транспортные затраты, ускорять процессы производства, исключать параллелизм. В такой модели организации экономики достигается высокая экономическая плотность («пучок», кластер производств), максимально реализуется эффект территориальной концентрации и масштаба.

Логистическая, технологическая и административная организация предприятий в комбинате подобна взаимодействию цехов завода, а в основе её формирования – рациональная оценка баланса используемых предприятиями комбината ресурсов. Комбинат становится крупной экономической единицей, организуя занятость 10–15 тысяч трудоспособного населения. Происходит качественный сдвиг от планирования по отдельным предприятиям в сторону планового развития комбинатов – организации экономики целых экономических районов.

По сути дела, план ГОЭЛРО закладывает основу формирования всей последующей системы планирования и организации развития экономики, предвосхищая методику и практику будущих пятилетних планов.

Уже в самом плане, наряду с сугубо практическими задачами, находят отражения ключевые правила планирования и организации экономики. В частности, в плане ГОЭЛРО прямо указывается:

«В любой административной и технической производственной деятельности прежде всего не надо забывать трех основных правил успешности, к которым нас неизбежно приводит практика прошлого:

– во-первых, прежде всего не надо терять времени, т. е. не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и не терять темпа в ходе самой работы;

– во-вторых, не преувеличивать своих сил, для чего прежде всего требуется знание этих сил и правильная оценка трудностей предстоящей работы;

– в-третьих, начатое доводить до конца, потому что ничто так не дезорганизует работу, как беспомощное метание из стороны в сторону.

Но все эти три положения, если вдуматься в них, говорят нам только одно: целесообразная работа возможна только при работе по определенному плану»{85}.

Эти универсальные правила планирования и организации экономики полностью актуальны и сегодня.

Выводы. План электрификации становится следующим базовым элементом модели опережающего развития экономики, который вместе с базой знаний о естественных производственных силах страны задает основы организации развития практически всех отраслей экономики.

Реализация плана ГОЭЛРО создает энергетический каркас всей экономики. Сами электростанции становятся ядрами (энергетическими центрами) развития экономических районов, в их орбите развивается использование местной ресурсной базы, сопутствующей инфраструктуры, а также организуются, комбинируются связанные отрасли и производства.

Система государственного планирования и опережающего развития экономики усваивает следующие важные принципы организации экономики.

1. Опережающее создание энергетической инфраструктуры является необходимым условием создания в различных отраслях экономики новых производств, которые затем будут потреблять электроэнергию, использовать созданную инфраструктуру. Сначала предложение – затем спрос.

2. Сбалансированность и организация использования ресурсов: балансовой оценки достаточности и увязки между собой ресурсов, необходимых для реализации комплексного плана.

3. Экономическое районирование, территориальная концентрация и комбинированное развитие производств. Позднее подобные комбинаты получат название территориально-отраслевых комплексов. Сегодняшним аналогом такой организации экономики являются кластеры.

3.4. Организация планирования

22 февраля 1921 года утверждается Положение о Государственном плановом комитете (Госплане), а в июне 1921 года упраздняется Комиссия ГОЭЛРО. Костяк её сотрудников образует кадровую основу Госплана, а его первым председателем становится Г. М. Кржижановский. Кроме того, в состав первой Государственной плановой комиссии входят крупные ученые, среди которых И. Т. Александров, В. Р. Вильямс, И. М. Губкин, Д. Н. Прянишников, С. Г. Струмилин, М. А. Шателен.

В декабре 1925 года принимается решение о необходимости общегосударственного планирования. Фактически это делает планирование обязательным и наделяет Госплан новыми полномочиями: до этого планы развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства составлялись различными организациями без существенной увязки, теперь планирование становится целостным, связанным, организованным.

В марте 1926 года формулируются три главных направления деятельности Госплана, выстроенные в организационной иерархии: сначала генеральный долгосрочный план, на его базе – перспективный пятилетний план и затем – ежегодные текущие планы.

30 декабря 1927 года в Госплане создается Центральная комиссия по пятилетнему плану под председательством Глеба Максимилиановича Кржижановского, которая вовлекает и консолидирует для подготовки плана лучшие интеллектуальные силы страны. Его заместителями становятся Станислав Густавович Струмилин и Григорий Фёдорович Гринько. «Над тезисами нового пятилетнего плана работали: Р. Е. Вайсберг, осуществлявший вместе с Кржижановским общую редакцию тезисов; Б. А. Гухман, составлявший балансы; З. Л. Миндлин, работавший над цифрами национального дохода, и В. А. Базаров, работавший над вопросом использования свободной рабочей силы»{86}. Григорий Федорович Гринько отмечает: «В ходе работ над пятилеткой Госпланом были проведены специальные конференции с участием виднейших представителей науки и практического опыта по вопросам металлургии и машиностроения, реконструкции сельского хозяйства, реконструкции транспорта, по химической промышленности, по лесной, по лесохимической, по текстильной, по кооперативному строительству, по воспроизводству квалифицированных сил в стране и по местному хозяйству»{87}.

Госплан становится органом стратегического управления штабного типа и встает во главе организации развития экономической системы. Отраслевые структуры Госплана имеют двойное подчинение. В отраслевых министерствах создаются плановые комиссии, подчиняющиеся одновременно Госплану и профильному министру. Вертикаль Госплана выглядит следующим образом: центральное ведомство – республиканские плановые органы – областные и краевые плановое структуры. В результате Госплан органично вписывается в структуру организации экономической системы, разрабатывая планы в сотрудничестве с отраслевыми министерствами, как в Москве, так и на местах.

До 1932 года в тесном взаимодействии с Госпланом работает Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), реализующий преимущественно территориальный принцип управления экономической системой (сегодня, с точки зрения регионального принципа, некоторым аналогом такого органа является Госсовет). К 1932 году практика организации развития экономики показывает, что ВСНХ изживает себя. В связи с назревшим переходом к отраслевому принципу управления экономической системой ВСНХ ликвидируется, а вместо него создаются отраслевые министерства тяжелой, легкой и лесной промышленности.

2 февраля 1938 года утверждается новое Положение о Госплане. Оно разрабатывается под руководством председателя Госплана Николая Алексеевича Вознесенского и продиктовано качественными переменами в экономике и необходимостью организации решения новых задач, а также системным осмыслением накопленного за предыдущие 18 лет опыта работы Госплана.

Главнейшей задачей Госплана определяется целостная, связанная организация экономической системы – обеспечение в плане правильных соотношений развития различных отраслей экономики и необходимых мероприятий для предотвращения диспропорций.

В плане, как указывает Положение, необходимы увязка работы смежных отраслей, добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и индустрии, транспорта и экономики в целом, роста производства и роста потребления, финансирования производства и его ресурсного обеспечения, осуществление оптимального размещения предприятий и тем самым формирование необходимых пропорций по районам.

Николай Алексеевич Вознесенский (18.11(1.12).1903 г., Тульская обл., Россия – 1.10.1950 г., Москва), выдающийся государственный и политический деятель, академик (1943). В 1935–1937 гг. – председатель Плановой комиссии и заместитель председателя исполкома Ленинградского горсовета, в 1937 г. – заместитель председателя Госплана. Под его руководством разрабатывается третий пятилетний план (1938–1942) развития народного хозяйства страны. В 1938–1941 гг. и 1942–1949 гг. – председатель Госплана. В годы Великой Отечественной войны – член ГКО, лично отвечает за производство вооружений и боеприпасов. Руководит разработкой мобилизационного, военно-хозяйственного, квартальных и иных планов в ходе войны, а также планов на четвертую пятилетку (1946–1950). С 1947 г. – председатель Бюро по металлургии и химии при Совете министров, в 1946–1949 гг. – заместитель председателя Совета министров{88}

Новое Положение значительно расширяет стратегические, штабные, организационные и планово-аналитические функции единого планирующего центра страны. По этому Положению Госплан:

– разрабатывает и представляет на утверждение правительства народно-хозяйственные перспективные, годовые и квартальные планы;

– контролирует выполнение утвержденных планов;

– разрабатывает отдельные проблемы развития экономики по заданиям Правительства и по своей инициативе;

– руководит статистическим учетом.

Для выполнения новых задач в структуре планового ведомства создается институт уполномоченных Госплана, которые организуют работу на региональном уровне – «в республиках, краях и областях». При этом в документе отмечается, что «уполномоченные непосредственно подчинены Госплану и работают независимо от республиканских, краевых и областных плановых комиссий. … Уполномоченные Государственной Плановой Комиссии в республиках, краях и областях назначаются и отзываются ‹Правительством› по представлению Государственной Плановой Комиссии и работают по его заданиям»{89}.

Уполномоченные Госплана выполняют контрольные функции, решают широкий круг организационных задач, становясь на местах связующим звеном между предприятиями различных отраслей экономики. Уполномоченные формируют канал обратной связи – сообщают о реальном положении дел на местах, выявляют лучшие практики и распространяют их, организуют устранение нарушений и недостатков.

Модель работы уполномоченных Госплана сегодня аналогична работе проектного офиса, когда его сотрудники отвечают за мониторинг кросс-функциональных задач, увязку проектных инициатив, и при необходимости – модерирование конфликтов ведомств и решение возникающих проблем.

10 октября 1940 года в структуре Госплана создаются 9 территориальных отделов, сводный отдел районного планирования и размещения предприятий. На территориальные отделы возлагается:

«а) составление комплексных планов развития народного хозяйства по экономическим районам и проверку их исполнения;

б) разработка мероприятий по ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних перевозок;

в) контроль за рациональным размещением предприятий по экономическим районам;

г) разработка плана кооперирования предприятий по экономическим районам;

д) составление основных материальных балансов по экономическим районам»{90}.

Территориальные отделы опираются в своей работе на уполномоченных Госплана и вместе становятся важнейшим организационным дополнением отраслевой системы планирования и управления.

21 марта 1941 года принимается новое Положение о Госплане, которым учреждаются управления учета и распределения материалов и оборудования. Новые подразделения выявляют на предприятиях неиспользуемое либо частично используемое оборудование и ненужное сырье с последующей их передачей нуждающимся предприятиям. На местах эту работу организуют уполномоченные Госплана, которые, проводя инспекцию предприятий, выявляют резервы в виде неиспользуемого или частично используемого оборудования. Такая организация дела обеспечивает оптимальное использование основных средств экономической системы в целом, дает возможность оборудовать недоиспользуемыми основными средствами новые предприятия.

В феврале 1948 года в системе планирования происходит важнейшая организационная новация – создается Государственный комитет по материально-техническому снабжению (Госснаб). Его создание обусловлено переходом к новому уровню развития экономики, ее усложнению, в результате которого вызревает необходимость большей специализации органов управления – отделение от штабной работы Госплана по организации развития экономики на стратегическом уровне текущей операционной работы по организации выполнения планов материально-технического снабжения.

Госснаб выполняет важнейшую роль организации работы экономической системы по горизонтали, практически организуя «бесшовное» взаимодействие между собой предприятий различных отраслей экономики; слаженную, динамичную работу межотраслевых кооперационных цепочек (от добычи сырья до выпуска конечной продукции) организации и контроля своевременности поставок.

Таким образом, за без малого три десятка лет практической, высоко интенсивной и результативной государственной деятельности в системе планирования опытным путем выкристаллизовывается эффективная модель, при которой: Госплан организует стратегическое развитие экономической системы по вертикали, Госснаб организует операционную работу экономической системы по горизонтали, вместе образуя единую организационную матрицу экономической системы.

При этом стратегическая и организующая деятельность Госплана и Госснаба четко разделяется с текущей и обеспечивающей деятельностью аппарата Правительства. Это рациональное решение вызревает с целью не снижать качество выполнения стратегических и организующих функций из-за их смешения с текущими, аппаратными функциями.

Об управленческой важности работы Госплана и Госснаба для эффективной организации всей экономической системы говорит тот факт, что руководители только этих двух органов Правительства входят в состав высшего политического руководства страны.

3.5. Равновесие или развитие?

Параллельно с практическим началом формирования общегосударственной плановой системы в 20-е годы XX века разворачивается основная теоретическая дискуссия о сути плана развития экономики, в ходе которой выкристаллизовываются две принципиально отличные концепции:

– первая определяет план как баланс;

– вторая определяет план как цель.

Первая исходит из идеи так называемого естественного («генетического») роста экономики (В. Базаров, В. Громан, Н. Кондратьев и др.). Суть плана определяется в качестве регистрирующего баланса, который констатирует сложившееся в экономике положение дел и экстраполирует в будущее существующие статистические данные о «естественных» тенденциях развития экономики. Управление по целям не предполагается.

Вторая исходит из идеи целевого («телеологического») роста экономики (Г. Кржижановский, С. Струмилин, В. Милютин и др.). Суть плана определяется в качестве механизма организации развития экономики, который практически обеспечивает достижение поставленных целей с учетом реалистичной оценки имеющихся ресурсов, их увязки между собой и предполагает активный поиск (создание, изобретение) практических решений и рабочих механизмов по развитию экономики. В этом случае управление по целям осуществляется.

Сторонники концепции естественного роста экономики указывают, что в случае целевой организации управления ростом экономики возникает сдвиг экономического равновесия в сторону увеличения предложения (производства), что вызывает опасения нарушить сложившееся равновесие экономики («нарушить сложившиеся экономические механизмы»). Сторонники «естественного» роста в ходе дискуссии объясняют свою позицию рисками, необходимостью сохранения макроэкономической стабильности, сохранения равновесия секторов экономики. В результате они не только не предлагают нацеливание и организацию развития нового – более передового экономического, структурного, технологического уклада, но и поддерживают консервацию несовершенной (отсталой) структуры экономики, являющейся, по мнению сторонников концепции естественного роста, необходимым условием стабильности и равновесия.

В ходе данной дискуссии выкристаллизовывается понимание того, что сведение планирования только к решению задачи определения текущего экономического баланса и поддержания равновесия порождает исключительно регистрационный (констатирующий) план – «игру в цифирь» (например, таким может быть финансовый баланс страны – государственный бюджет).

Оформляется вывод о том, что концепция равновесия, будучи положена в основу организации экономики, дезориентирует лиц, принимающих решения, и не способна предложить меры опережающего экономического развития.

Наиболее ёмко суть и последствия данной дискуссии формулирует Станислав Густавович Струмилин: «Собственно говоря, против того, что в каждом плане должны сочетаться и научный прогноз, и целевые директивы или, как это по-иному выражается, и генетика, и телеология, никто не спорит. Спор идёт лишь об относительном значении каждого из этих моментов в плановом деле. Одни высказываются за "примат" генетики над телеологией. Другие наоборот…Находятся, наконец, и такие, которые вообще не придают этому спору никакого значения, признавая его чересчур академическим.

Однако на деле, несмотря на весьма отвлечённую обстановку спора и сугубо философскую терминологию, речь идёт о таких проблемах, которые чреваты весьма немаловажными практическими последствиями»{91}.

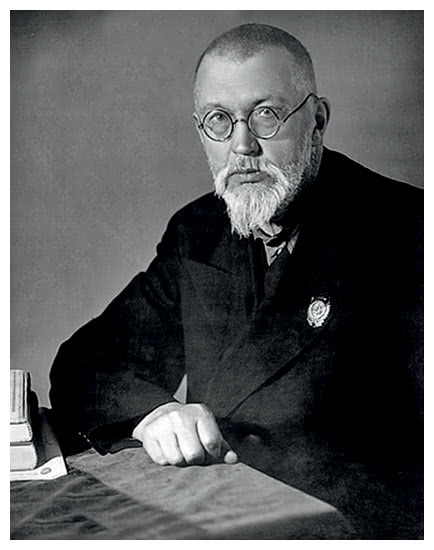

Станислав Густавович Струмилин (17 (29) января 1877 г., Россия, с. Дашковцы, Литинский уезд, Подольская губерния – 25 января 1974 г., Москва) – выдающийся государственный деятель, ученый-экономист, академик, Герой Труда. В 1914 г. заканчивает Санкт-Петербургский политехнический институт. В 1921–1937 гг., 1943–1951 гг. работает в Госплане: в 30-е годы – заместитель председателя Госплана, член Президиума, один из авторов методики планирования и планов индустриализации; под его руководством разрабатывается первая в мире система материальных балансов, автор метода построения индекса производительности труда («индекса Струмилина»), автор более 700 научных работ

Сегодня в России продолжается эта теоретическая дискуссия, как и её «немаловажные практические последствия».

Интересно, что похожая дискуссия проходит не только в России, но и в Китае. Её выводы формулируются китайскими управленцами следующим образом: «Любое равновесие всегда является временным и условным, поэтому оно относительно, а абсолютного равновесия нет.

Конечно, между отдельными отраслями народного хозяйства необходимо сохранять равновесие в определенный промежуток времени и в определенных масштабах, как этого требует объективная закономерность пропорционального развития хозяйства, а это как раз и является задачей плановой работы государства. Вопрос тут заключается в том, какими путями добиваться равновесия: или отстающие догоняют передовых, или же передовые приноравливаются к отстающим…

Страшно не само появление неравновесия, а полная растерянность перед неравновесием и требование в связи с этим равнения передовых на отсталых, страшно то, что люди требуют подгонять ногу к обуви и отказываются от пищи, боясь икоты»{92}.

В итоге дискуссии на вооружение в России в 1929–1955 годы принимается целевая концепция подготовки плана и соответственно целевая модель развития экономики в силу прежде всего трех основных практических обстоятельств:

– в ходе дискуссии идет успешная практическая реализация плана ГОЭЛРО, который по своей сути является ярко выраженным примером целевой концепции планирования и на практике доказывает возможность и значительно бóльшую пользу целевого развития;

– оценки «генетиков» темпов роста экономики постоянно оказываются ошибочными в меньшую сторону по сравнению с её фактическим ростом;

– недружественное внешнее окружение, угроза войны и сложное положение дел внутри страны требуют опережающего развития: постановки больших целей и выработки реалистичных механизмов их достижения.

Важную роль в подтверждении практической реализуемости целевой концепции подготовки плана играет серия конференций Госплана по подготовке первого пятилетнего плана. Заместитель председателя Госплана Григорий Федорович Гринько отмечает: «Опираясь на эти конференции и на большие работы ряда ‹министерств›, оказалось возможным построить достаточно конкретную программу (с обозначением объектов, районов и сроков) нового строительства, а также программу реконструкции и рационализации в решающих отраслях хозяйства, на которой базируются все запроектированные темпы количественного и качественного роста. С точки зрения методологической это дало возможность оторваться от того приема экстраполяции, к которому с неизбежностью приходилось прибегать на предшествующих этапах перспективного планирования и который вел к недооценке возможных темпов нашего развития и строительства».