Полная версия

Полная версияКристалл роста к русскому экономическому чуду

3.2. Естественные производительные силы (КЕПС)

В 1915 году в России создаётся Комиссия по изучению естественных производительных сил России (сокращенно – КЕПС)[7].

КЕПС создаётся стараниями выдающегося русского ученого Владимира Ивановича Вернадского, возглавляющего с перерывами Комиссию до 1930 года.

С началом Первой мировой войны перед страной остро встает проблема зависимости от поставок из Германии. В Россию ввозятся сотни тысяч тонн гипса, глины, мела, огнеупоров, каолина, серного колчедана, фосфорных удобрений и т. д. Немцам принадлежат в России 100 % химических заводов, около 90 % предприятий электротехнической промышленности, более 50 % металлургических и металлообрабатывающих заводов и т. д. В 1915 году в статье «Вой на и прогресс науки» В. И. Вернадский отмечает, что наша экономическая зависимость от Германии носит совершенно недопустимый характер.

Академик Вернадский констатирует, что «лишь 31 из 61 необходимого экономике химического элемента добывается и производится в России»{56}. Правительство не обладает точными данными о стратегическом сырье, необходимом для производства вооружений, в том числе о запасах вольфрама, молибдена, серного колчедана, серы, свинца, селитры, др. Ученый поднимает вопрос о необходимости научных исследований и последующего использования собственных естественных производительных сил страны{57}.

Владимир Иванович Вернадский (28 февраля [12 марта] 1863 г., Россия, Санкт-Петербург – 6 января 1945 г., Москва) – выдающийся учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Оканчивает естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. 1898–1911 гг. – профессор Московского университета. С 1912 г. – академик Санкт-Петербургской Академии наук. Создатель и руководитель (до 1939 г.) Радиевого института. Летом 1940 г. по инициативе ученого начинаются исследования урана с целью получения ядерной энергии. В. И. Вернадский публикует 473 научных работы, лауреат Орденов Святого Станислава II степени, Святой Анны III степени, Святой Анны II степени, Трудового Красного Знамени{58}

Согласно В. И. Вернадскому, под естественными производительными силами понимаются:

– силы, связанные с произведениями живой природы – плодородие почвы, лесные богатства, животный мир, продукты растительности, рыбные богатства и т. д.;

– разнообразные источники энергии – силы водопадов, рек, ветра, природных газов, морских приливов и отливов и другие проявления динамических процессов на поверхности земли;

– природные ресурсы, сосредоточенные в подземных недрах, руды металлов и металлоидов, горючие газы, минеральные источники, нефть, каменные угли, подземные воды и т. п.{59}

21 января 1915 г. на заседании Физико-математического отделения Санкт-Петербургской Академии наук В. И. Вернадский делает заявление о необходимости организации Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), в котором говорится: «[В такое время] Академия наук не должна оставаться в стороне от того движения, которое захлестнуло сейчас и отразилось на всех учреждениях нашей Родины, – и ее стремления, как и всех, направлены к одной и той же цели – к развитию и поддержанию силы и могущества России, необходимых как для возможного облегчения тяжести войны, как сейчас в ее разгаре, так и после ее окончания»{60}. Заявление подписывают академики Н. И. Андрусов, Б. Б. Голицын, А. П. Карпинский и Н. С. Курнаков.

11 октября 1915 года проходит первое расширенное заседание КЕПС. Среди 56 участников собрания – академики, представители министерств, ведомств, промышленных предприятий и научных учреждений. В задачу КЕПС входит не только подготовка полной базы данных о естественных производительных силах России, но и организация исследований по развитию технологий их эффективной добычи, переработки, бережного и рационального использования. Для достижения этой цели члены комиссии предлагают создать целую сеть научно-исследовательских институтов.

В 1916 г. Академия наук издает 13 работ, входящих в серию «Материалы для изучения естественных производительных сил России». В них представлены: учет сил белого угля (энергии рек, водопадов и т. д.) и указания на их использование; обзор ископаемых ресурсов: руд металлов, горючих (нефти, угля, торфа, газа), драгоценных камней, солей; обзор полезных видов растительного и животного мира; обзор химических производств, основанных на использовании живых ресурсов и ископаемых сырых материалов.

Начинается практическая работа по развитию отраслей экономики. В мае 1916 года КЕПС ставит вопрос о запрете массового вывоза платиновой руды за рубеж.

Запускается процесс создания отечественной платиновой промышленности с организацией научных исследований в области добычи и переработки платиновой руды. Академик Вернадский говорит: «Сохранение этих платиновых остатков в возможной мере в России, их разделение силами русских химиков и вывоз их из России за границу в обработанном виде должно являться задачей ближайшей государственной политики»{61}.

К 1917 году численность КЕПС составляет 139 специалистов. В Комиссии представлен весь цвет русской науки: Д. Н. Анучин, Л. С. Берг, Б. Б. Голицын, Н. Д. Зелинский, В. Н. Ипатьев, А. П. Карпинский, Н. С. Курнаков, В. А. Обручев, С. Ф. Ольденбург, А. П. Павлов, И. П. Павлов, Д. Н. Прянишников, В. Н. Сукачев, Е. С. Федоров, А. Е. Ферсман, В. Г. Хлопин, Н. А. Холодковский, А. Е. Чичибабин, Д. И. Щербаков и многие другие ученые.

В КЕПС входят представители основных научных и научно-технических обществ России: Русского географического, Вольного экономического, Минералогического общества, Московского общества испытателей природы, Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Петроградского общества естествоиспытателей, Русского технического, Московского общества содействия успехам опытных наук им. Х. С. Леденцова, Русского физико-химического общества.

Членами КЕПС являются сотрудники Правительства, пяти министерств: финансов, торговли и промышленности, путей сообщения, морского, народного просвещения, а также Центрального военно-промышленного комитета, Главного управления землеустройства и земледелия{62}.

К концу 1917 года роль КЕПС значительно возрастает, а его работа – интенсифицируется. Комиссия контролирует деятельность целого ряда институтов и научных отделов:

– института физико-химического анализа;

– платинового института;

– отдела нерудных ископаемых и драгоценного камня;

– отдела каменных и строительных материалов;

– отдела глиняных материалов;

– отдела энергетики.

«В дальнейшем целый ряд отделов КЕПСа, в процессе своей работы, преобразовался в институты. Так, например, радиевый отдел с 1918 г. был преобразован в радиевый институт. Отдел опто-техники в 1919 г. развился в самостоятельный институт и подготовляет условия для возможного производства сложных оптических приборов»{63}.

В апреле 1918 года – на фоне разгорающейся Гражданской войны, оккупации значительной части территорий страны, хозяйственной разрухи публикуется «Набросок плана научно-технических работ»{64}. В нём руководством государства предлагается ряд мер составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема страны: «Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России. В этот план должно входить: рациональное размещение промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта. Рациональное, с точки зрения новейшей наиболее крупной промышленности и особенно трестов, слияние и сосредоточение производства в немногих крупнейших предприятиях. Наибольшее обеспечение … возможности самостоятельно снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности. Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию. Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего. Водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к земледелию».

В 20-е годы деятельность КЕПС становится еще более масштабной. Проводится 40–50 экспедиций в год. Параллельно издаются научные труды о природных богатствах нашей страны и их рациональном освоении и использовании. На базе КЕПС создается целый ряд самостоятельных научно-исследовательских институтов. «За период с 1918 по 1930 г. было создано 14 научно-исследовательских институтов, 3 лаборатории и музей. Так появились Институт географии РАН, Почвенный институт им. В. В. Докучаева, Гидрологический институт и многие другие»{65}.

КЕПС работает до 1930 года. Комиссия становится первой в мире организацией, которая на системной основе организует плановое и комплексное изучение естественных производительных сил в масштабах всей страны. Материалы Комиссии прямо используются в планировании. КЕПС играет ключевую роль в исследовании и развитии производительных сил – основы государственного планирования и организации развития экономики.

2 октября 1930 года в ходе реорганизации Академии наук КЕПС реорганизуется в Совет по изучению производительных сил (СОПС), который становится преемником КЕПС и продолжает работу по исследованию производительных сил страны. Яркой иллюстрацией масштабного проекта развития естественных производительных сил этого времени становится создание Единой глубоководной системы европейской части России, в результате которого создаётся целая сеть глубоководных каналов, а Москва становится портом пяти морей.

СОПС организует исследования, направленные на изучение природно-ресурсного потенциала для опережающего развития экономики, подготовки и реализации планов довоенных пятилеток, создания базы для мобилизации ресурсов восточных районов для нужд народного хозяйства в Великую Отечественную войну, а также послевоенного восстановления и развития экономики.

В послевоенные годы ярким примером дальнейшего совершенствования и перехода системы развития естественных производительных сил в принципиально новое качество становится организация беспрецедентного по масштабу проекта научного улучшения почв на огромной территории нашей страны. За основу проекта берется учение о травопольной системе земледелия, разработанное выдающимися русскими учеными-агрономами В. В. Докучаевым, П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом.

20 октября 1948 года принимается Постановление № 3960 «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части ‹страны›». Специально под реализацию данного проекта создается институт «Агролеспроект».

Позднее эту программу называют «Планом преобразования природы», в соответствии с которым предстоит в 1949–1965 годы создать восемь крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах общей протяженностью свыше 5 320 километров и суммарной площадью высадки леса 4 млн га и внедрить новую травопольную систему.

Целью проекта становится изменение микроклимата полей «путем подбора оптимального соотношения пашни, луга, леса и воды… Противостоять засухе можно только удержанием влаги в почве ‹путем› снегозадержания и создания запруд. На открытых полях, несмотря на все усилия по снегозадержанию, 50–80 % талой воды скатывается в балки и овраги. А вот на защищенных лесами – 80 % влаги впитывается в почву. Отсюда очевидны единство леса и поля и необходимость в едином их управлении. Согласно плану, пахоту было решено разделить на прямоугольные массивы, ограниченные лесополосами шириной от 6 до 200 м. Одновременно они играют и роль защиты от эрозии»{66}.

Глеб Максимилианович Кржижановский (1872 г., Россия, Самара – 1959 г., Москва) – выдающийся государственный деятель, академик, ученый-энергетик, экономист. В 1894 г. с отличием оканчивает Санкт-Петербургский технологический институт. В 1912 г. организует и становится руководителем первой в России электроцентрали на торфе «Электропередача». В 1918 г. возглавляет Комитет государственных сооружений ВСНХ и Главное управление электротехнической промышленности. В 1920 г. – председатель Госкомиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). В 1921–1930 гг. – первый председатель Госплана. Под его руководством разрабатывается методика 5-летнего планирования и первые пятилетние планы. Член редакционного совета Большой энциклопедии, вице-президент Академии наук, организатор и руководитель Энергетического института. В 1957 г. Кржижановскому присвоено звание Героя Труда{67}

В результате реализации проекта, не имеющего аналогов в мире, предполагается преобразить микроклимат полей на территории в 120 млн га (более 10 % современной Европы). Речь идет о южных степных районах страны (Поволжье, Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина), где суховеи и регулярные засухи препятствуют эффективному земледелию.

В рамках новой травопольной системы часть пашни засевается многолетними бобовыми растениями и мятликовыми травами, которые являются кормовой базой для животноводства, а также естественным образом восстанавливают плодородие почв. Кроме того, созданные лесополосы и водоемы разнообразят местную флору и фауну. Таким образом, программа по праву носит название плана преобразования природы, совмещая в себе задачи получения высоких устойчивых урожаев и охраны окружающей среды.

К 1953 году в рамках реализации проекта посажено 2,3 млн га леса, начато внедрение новой травопольной системы, создано 4000 искусственных водохранилищ, что позволяет значительно улучшить окружающую среду, построить разветвленную сеть водных путей, улучшить сток многих рек, получить большое количество дешевой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения садов и полей. Реализованные мероприятия приводят к росту урожайности зерновых на 25–30 %, овощей – на 50–75 %, трав – на 100–200 %. Сегодня подходы, заложенные в основу Программы преобразования природы, используются в США, Китае, странах Африки и Западной Европе. Речь идет о «зеленых экологических каркасах, которые создаются в связи с прогнозируемым глобальным потеплением»{68}.

С 1960 года СОПС переходит в систему Государственного планового комитета (Госплана) со статусом головной организации в территориально-экономических исследованиях, разрабатывает генеральные схемы развития и размещения производительных сил и связанные с ней отраслевые и региональные схемы организации экономики.

Выводы. Таким образом, целенаправленное, организованное государством изучение естественных производительных сил становится базовым элементом государственного планирования и опережающего развития экономики. Усваивается важный принцип организации экономики – опережающего изучения и развития естественных производительных сил.

3.3. Электрификация (ГОЭЛРО)

В начале XX века отечественная электротехническая школа является одной из лучших в мире. Её деятельность организуется электротехническим отделом Русского технического общества, а также всероссийскими электротехническими съездами. С 1900 по 1913 год проходит семь съездов, на которых рассматриваются как технические, так и стратегические проблемы отрасли энергетики. Одним из отправных стратегических вопросов становится вопрос о том, где лучше строить тепловые электростанции: непосредственно в промышленных регионах – с тем, чтобы подвозить к ним топливо, или, напротив, – в месте добычи сырья, чтобы затем передавать электроэнергию по линиям электропередач. Большинство российских ученых и инженеров-электротехников склоняются ко второму варианту – главным образом потому, что в центральной России имеются крупнейшие запасы бурых углей и особенно торфа, для перевозки непригодного и в качестве топлива практически не применяющегося{69}.

С 1916 года «фундаментальные и прикладные исследования проблем энергетики в интересах индустриализации России начаты КЕПСом. Планомерные исследования в этой области проводит организованный в 1916 г. отдел энергетики КЕПС»{70}, который создает базу знаний о естественных производительных силах в сфере энергетики – основу для разработки и реализации плана электрификации.

21 февраля 1920 года образуется Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Постановление о создании ГОЭЛРО мотивировано следующим образом: «России впервые представляется возможность приступить к более планомерному хозяйственному строительству, к научной выработке и последовательному проведению в жизнь государственного плана всего народного хозяйства. Принимая во внимание первенствующее значение электрификации в деле использования основных природных запасов энергии, имеющихся в пределах России в колоссальных количествах в виде залежей разнообразного топлива и в водных силах; учитывая всю выгодность сосредоточения производства силовой энергии в районных электрических станциях, стоящих у этих первоисточников природной энергии и могущих наиболее совершенным образом распределить таковую сетью электропередач по всей стране; оценивая значение электрификации для промышленности, земледелия, транспорта и удовлетворения культурных нужд населения, в особенности же возможность для широких масс крестьянства воспользоваться осветительными и силовыми проводами электрической энергии для удовлетворения своих основных нужд и тем самым достигнуть могучего сдвига в приобщении деревни к культурным благам города и подъема крестьянского сельского хозяйства и крестьянских подсобных промыслов»{71}.

Рис. 10. Павел Флоренский, известный священник, философ и ученый-электротехник, на заседания комиссии ГОЭЛРО приходил в рясе{72}

В состав Комиссии входят 19 человек. Возглавляет Комиссию Глеб Максимилианович Кржижановский.

Кроме того, к работе Комиссии на постоянной основе привлекаются более 200 лучших специалистов, в том числе выдающиеся отечественные энергетики: И. Г. Александров, А. В. Винтер, Р. Э. Классон, Т. Р. Макаров, В. Ф. Миткевич, Н. К. Поливанов, П. А. Флоренский{73} и другие.

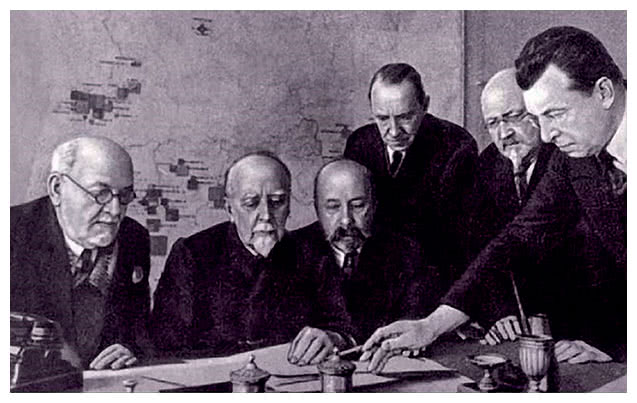

Рис. 11. Обсуждение плана электрификации членами Комиссии ГОЭЛРО. Слева направо: К. А. Круг, Г. М. Кржижановский, Б. И. Угримов, Р. А. Ферман, Н. И. Вашков, М. А. Смирнов

В 1920 году профессор Карл Баллод приглашается в Москву для консультирования и участия в разработке плана{74}.

Разработчики плана ГОЭЛРО основываются на исследованиях КЕПСа. По заданию Комиссии КЕПС составляет общий обзор «Водные силы России», в котором особое внимание уделяется оценке изученности гидроэнергоресурсов отдельных рек{75}. Кроме того, ГОЭЛРО использует результаты исследований КЕПС в области природных ресурсов и привлекает КЕПС для выполнения специальных заданий.

22 декабря 1920 года утверждается план электрификации, который включает в себя 672 страницы текста и большое количество схем и графиков.

Концепция плана ГОЭЛРО состоит в целостной организации развития экономики и энергетики, ведущим звеном развития которых является электрификация.

В плане предусмотрено единое, целостное развитие энергетики, объединяющей производство, передачу, распределение и использование электрической, тепловой энергии и энергетических ресурсов. Раскрываются возможности добычи энергетических ресурсов и реализуется принцип организации взаимосвязи всех элементов энергетического хозяйства и на этой основе – оптимизации баланса производства и потребления различных видов энергии.

План ГОЭЛРО – это не только план электрификации, но и первый в мире план организации комплексного развития экономики. Во вводной части плана указывается: «Составить проект электрификации России – это означает дать красную руководящую нить для всей созидательной хозяйственной деятельности, построить основные леса для реализации единого государственного плана народного хозяйства»{76}.

Документ является единой, целостной программой возрождения и развития электроэнергетики и конкретных отраслей, прежде всего тяжелой промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. О важнейшем значении больших инфраструктурных проектов для восстановления и развития экономики страны пишут и зарубежные эксперты. В частности немецкий специалист Респонд отмечает: «Единственное средство для устранения хозяйственной разрухи России – это как раз осуществление таких крупных проектов гидроэлектрических станций и постройка больших силовых электрических централей»{77}.

План ГОЭЛРО основан на реализации важнейшей идеи в системе государственного планирования – взаимоувязке развития различных отраслей народного хозяйства во времени и пространстве для получения максимального интегрального результата в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Структура плана говорит о комплексном подходе: электрификация проводится во взаимоувязке с развитием экономики в целом и конкретных отраслей: топливоснабжение, водная энергия, сельское хозяйство, транспорт и промышленность.

Увязка строительства электростанций с производством и потреблением электроэнергии – по сути топливно-энергетический баланс. План рассчитан на десять и пятнадцать лет с четким выдерживанием сроков конкретных работ, в нем определяются тенденции, структура и пропорции развития не только для отдельных отраслей, но и для каждой территории.

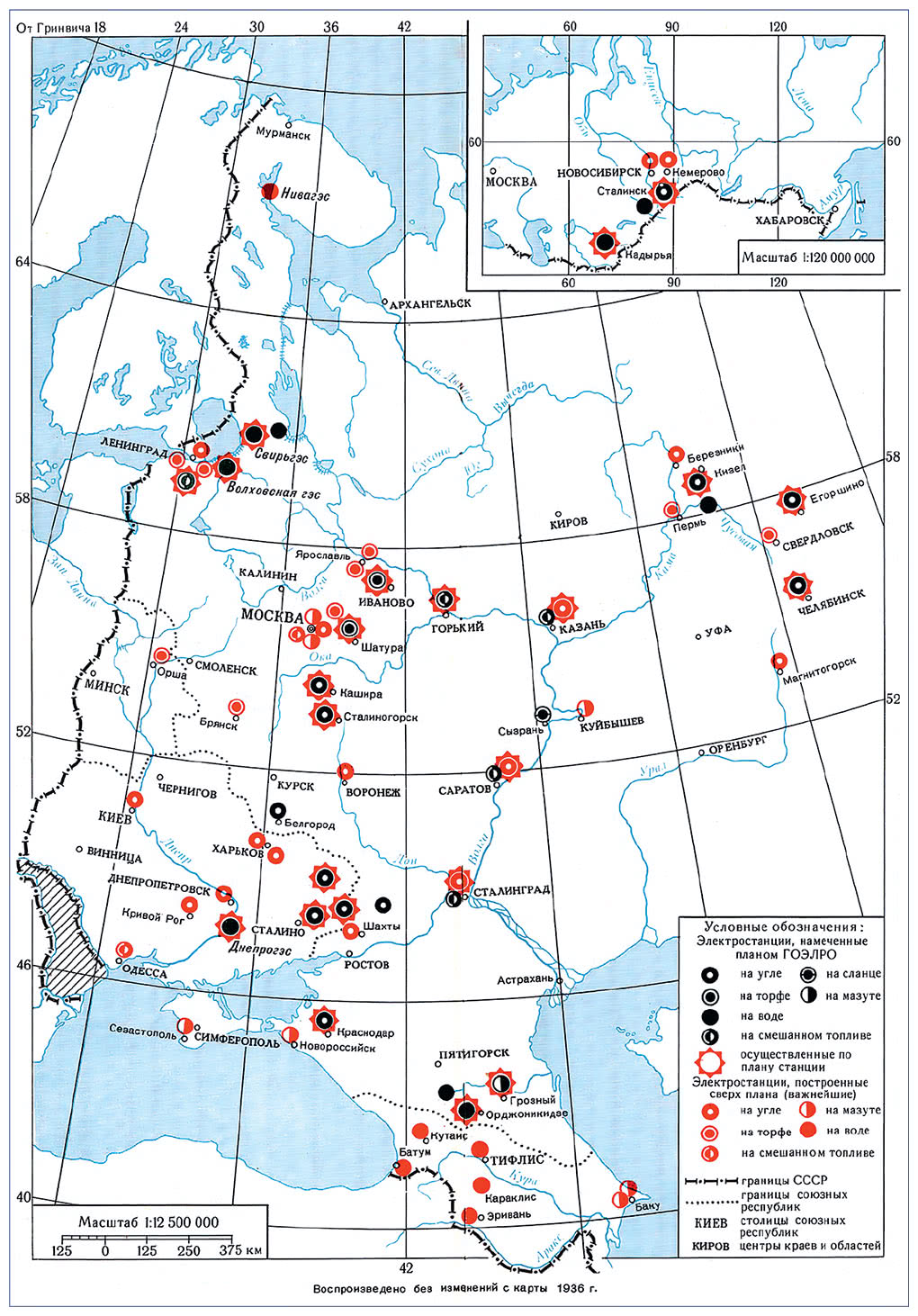

Предприятия по производству электроэнергии возводятся по территориям в соответствии с распределением естественных производительных сил, в основу которого положены данные КЕПС о естественных производительных силах в части источников электроэнергии – водных ресурсов и полезных ископаемых (уголь, торф и др.). Там, где позволяют ресурсы, строятся электростанции смешанного типа. «Наши электроцентрали должны были вскрыть и объединить в ‹народном хозяйстве› ту энергию, которая веками накоплялась и в лесах севера, и в торфяных болотах севера и центра должна была пустить в ход плохие сорта местных углей и отбросы угольных разработок, и волжские сланцы, и нефтяные газы, и водную энергию рек и потоков севера, юга, востока и запада»{78}. Распределение показано на Рис. 12.

Рис. 12. Распределение электростанций по типам источников электроэнергии

План ориентирован на рост эффективности и увеличение производительности труда за счет рационализации и интенсификации производства, замены мускульных усилий людей и животных электрической энергией. «Все три основные элемента производительности труда: его напряженность, широкая механизация и общее упорядочение, теснейшим образом связаны с успехами электрификации»{79}.

Важным организационным решением является то, что план вводится в действие в законодательном порядке. Его практическая реализация обеспечивается за счёт организованного управления экономикой и утверждения краткосрочных планов, которые обязательны для выполнения и носят директивный характер. Частная инициатива в выполнении плана поощряется путём предоставления налоговых льгот и кредитов от государства.

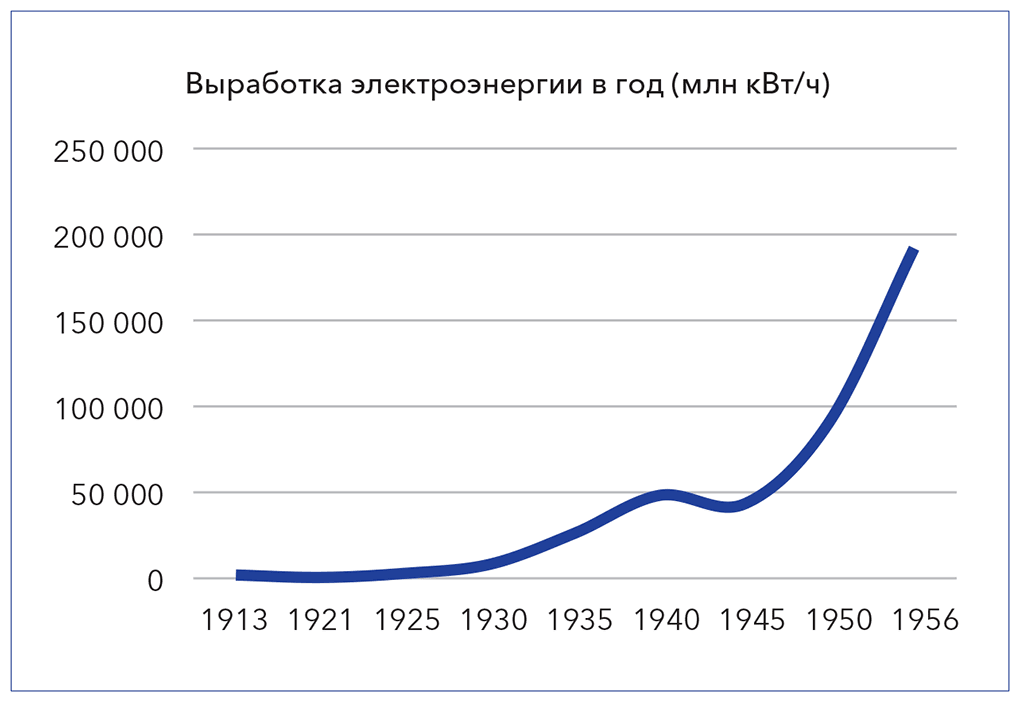

Рис. 13. Рост ежегодного производства электроэнергии (млн кВт/ч)

В 1920 году Россию посещает известный писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он знакомится с планами электрификации и считает их неосуществимыми. В очерке «Россия во мгле» он так отзывается о плане ГОЭЛРО: «Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишённой источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселённых странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего»{80}.