Полная версия

Полная версияКристалл роста к русскому экономическому чуду

При этом Союзу предоставляется «право осуществлять надзор за деятельностью организаций системы, производить ревизии и обследования, собирать, разрабатывать и опубликовывать материалы и исследования по вопросам промысловой кооперации и кустарной промышленности и созывать съезды и совещания по указанным вопросам».

Союз промысловой кооперации руководит работой по подготовке кадров, организует специализированные учебные заведения и научно-техническую работу, содействует изобретательству, руководит технической пропагандой.

Создается система подготовки кадров для артелей: «Ученичество в промысловой кооперации проходится, как правило, в организованных формах: в состоящих в системе промысловой кооперации школах фабрично-заводского, строительного, горнопромыслового и т. д. ученичества; в общих мастерских промысловых кооперативных артелей – бригадным порядком»{344}. Так, например, «инженерно-технические кадры ‹…› готовятся в Высшей школе промысловой кооперации, где в 1954 г. открылись факультет инженеров-механиков и отделение повышения квалификации руководящих работников». В 21-ном среднем специальном учебном заведении промкооперативной системы готовят мастеров и технологов. Рабочие профессии можно получить на централизованных курсах, в кружках техминимума, в порядке индивидуального и бригадного ученичества»{345}. За период 1951–1954 годов бригадным и индивидуальным методом подготовлено 571,5 тыс. работников разных профессий, 474,3 тыс. человек прошли обучение на производственно-технических курсах и в школах передового опыта, техникумы промысловой кооперации подготовили около 4,5 тыс. специалистов. В 1954 году в сфере промысловой кооперации трудится около 150 тыс. инженерно-технических работников и квалифицированных специалистов{346}.

Важной функцией Союза становится рационализация производства и повышение технологической оснащенности артелей. Как составная часть «развертывающейся спирали» работает государственная система технологического развития артелей и передачи в этот сегмент экономики технологических компетенций: 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальные лаборатории, 2 научно-исследовательских института, в которых работает более 300 инженерно-технических работников, обеспечивают технологическое развитие артелей. В 1954 году научно-исследовательскими, экспериментальными учреждениями и конструкторскими бюро разработано около 1700 тем для промысловой кооперации по важнейшим вопросам производства, к решению технологических проблем артелей привлекаются научные кадры государственных институтов и ВУЗов{347}.

Союз промысловой кооперации организует издание периодической и иной литературы по широкому спектру вопросов, касающихся промысловой кооперации. В 1931 году основывается Всесоюзное кооперативное издательство (КОИЗ), которое в период 1951–1955 годов выпускает 513 наименований книг общим тиражом свыше 4 млн экземпляров{348}.

Союз промысловой кооперации приостанавливает деятельность на годы Великой Отечественной войны и последующего восстановления страны, возобновляя работу в 1950-м году.

17 августа 1936 года выходит Постановление, которое возлагает финансирование артелей на Всесоюзный банк финансирования капитального строительства торговли и кооперации (Торгбанк), включая «финансирование в порядке долгосрочных ссуд и в отдельных случаях в безвозвратном порядке капитального строительства и других капиталовложений организаций потребительской кооперации, промысловой кооперации и кооперации инвалидов, а также оборотных средств организаций промысловой кооперации и кооперации инвалидов»{349}. Обращает на себя внимание тот факт, что в отдельных случаях возможно безвозвратное финансирование капитального строительства артелей (сегодня аналогом такого варианта является предоставление субсидий и грантов малому бизнесу на приобретение необходимых активов). При этом ставка кредита в рамках финансирования по модели долгосрочных ссуд, как правило, не превышает 3 процентов годовых.

Создается фонд долгосрочного кредитования, который постоянно увеличивается за счет отчислений артелей. Фонд дает возможность в плановом порядке распределять между отраслями и артелями часть накоплений, созданных в кооперативной промышленности. К концу 1955 года размер Фонда долгосрочного кредитования составляет около 6,5 млрд руб.{350}

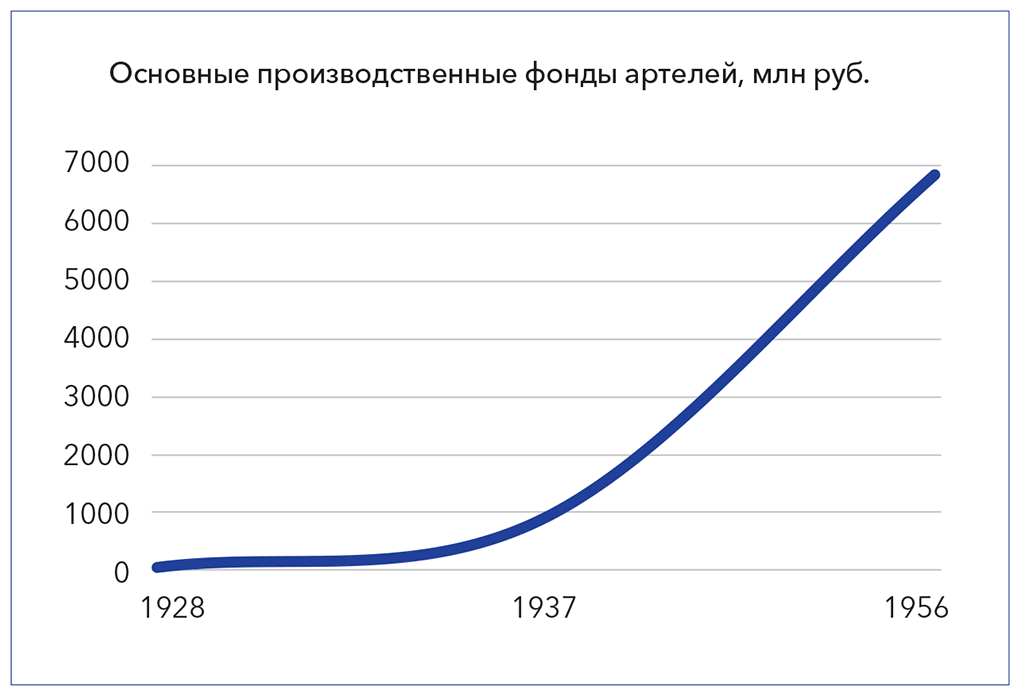

Укрепление структуры промысловой кооперации сопровождается существенным ростом активов артелей. В период с 1928 по 1937 год производственные фонды артелей увеличиваются более чем в 17 раз. К концу 1955 года этот показатель составляет 6850 млн руб. В период с 1951–1954 годов построено и сдано в эксплуатацию 588 производственных предприятий промысловой кооперации. За период с 1951–1955 годов общий объем капитальных вложений в сфере промысловой кооперации увеличивается вдвое и составляет 4166,3 млн руб. Чистый доход предприятий промысловой кооперации (за вычетом налогов) в период 1951–1955 годов составляет около 30 млрд руб.{351}

Рис. 59. Рост производственных фондов артелей{352}

Помимо предпринимательской инициативы, реализуемой в форме артелей, существует значительный слой так называемых "кустарей", аналогом которых сегодня являются индивидуальные предприниматели и самозанятые. В законе 1936 года кустари определены как «лица, занимающиеся без применения наемного труда кустарными и ремесленными промыслами, извозом и обслуживанием личных и хозяйственно-бытовых нужд населения (плотники, столяры, маляры, печники, кровельщики, водопроводчики, слесаря, электромонтеры, стекольщики, трубочисты, полотеры, обойщики, водовозы, прачки, носильщики, переплетчики, парикмахеры, фотографы, оптики){353}. Кустари, получающие годовой доход от 500 до 800 рублей (в зависимости от регионального пояса), освобождаются от уплаты подоходного налога{354}.

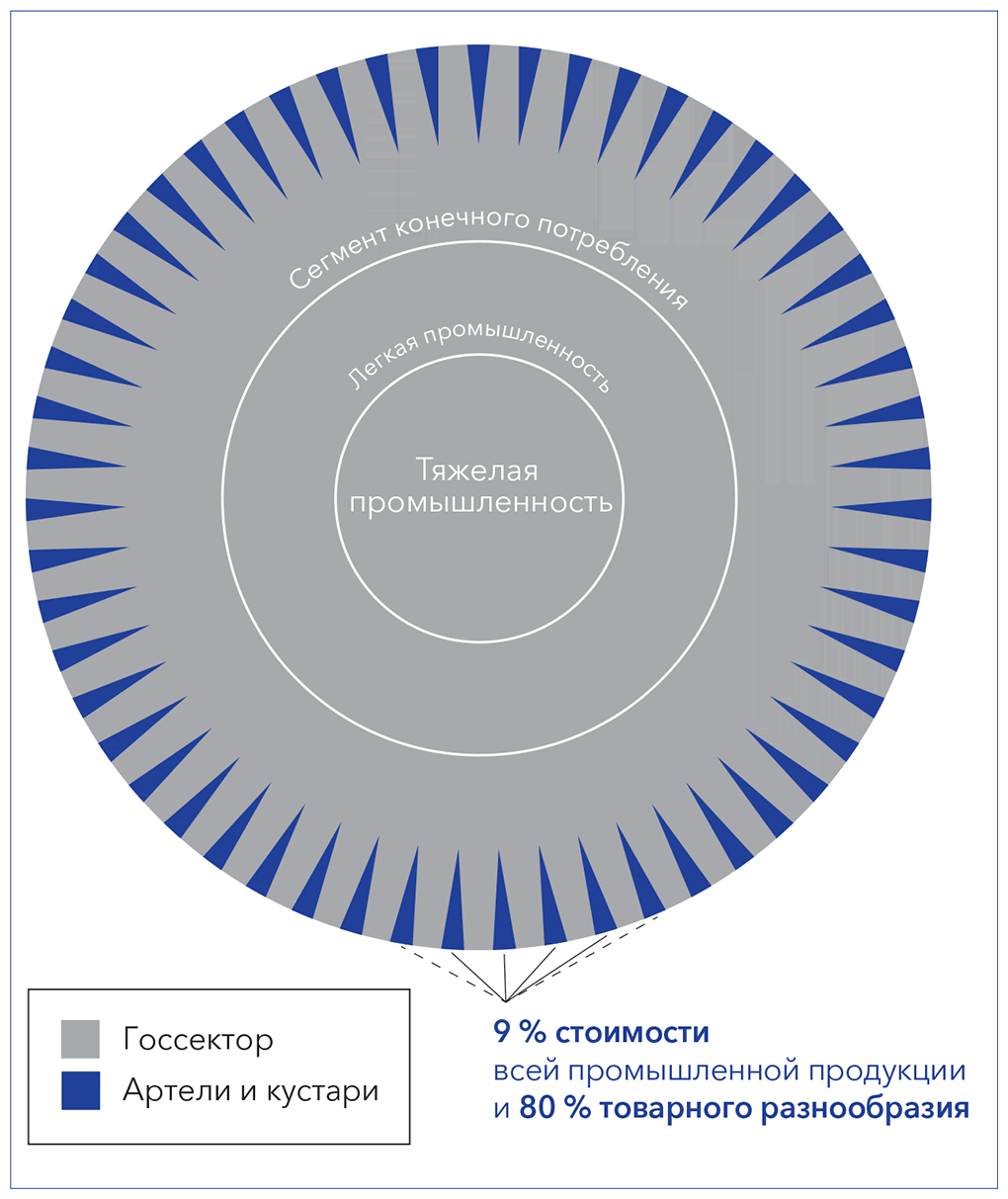

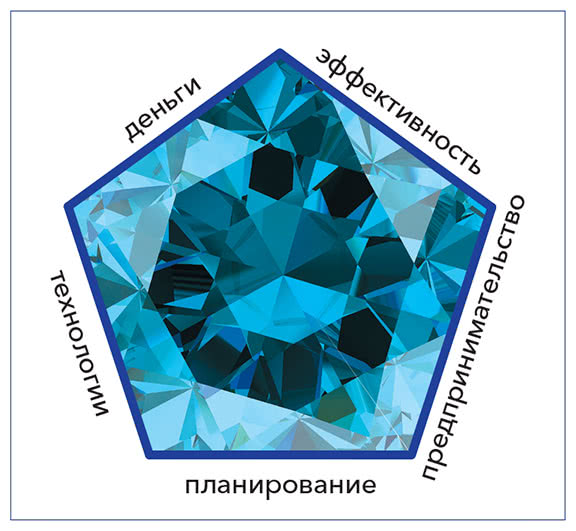

На Рис. 60 изображена схема сочетания государственного планирования и предпринимательской инициативы. Это сочетание рассматривается к середине 1950-х годов – периоду практической зрелости сформированной модели опережающего развития, не как компромисс или временное отступление, а как теоретически верная конструкция. Так, в Энциклопедическом словаре 1955 года издания подчёркивается: «Предприятия промысловой кооперации являются крупным дополнением государственной промышленности по производству предметов народного потребления»{355}.

Рис. 60. Сочетание государственного планирования и предпринимательской инициативы

В представленной схеме центр занимает продукция тяжелого машиностроения, далее – легкая промышленность: потребительские товары, производящиеся на государственных предприятиях. Внешнее кольцо – продукция артелей, относящаяся к сегменту конечного потребления. Эти товары дополняют крупное производство, обеспечивая товарное разнообразие и исключая дефицит.

К середине 1950-х в промысловой кооперации работает более 114 000 предприятий и мастерских{356} и более 150 000 кустарей. То есть совокупно работают более 264 000 артелей и кустарей, занимающих более 2 млн человек. Подавляющее большинство артелей сосредоточено в производственном секторе.

Уже в 1935 году 77,8 % промысловых кооперативов занимаются производством{357}. Государство определяет цены в случае производства товаров артелями из государственного сырья и регулирует ценообразование артелей в иных случаях через сеть специальных уполномоченных организаций. В сводных сборниках розничных цен публикуется как стоимость товаров, произведенных на государственных предприятиях, так и стоимость товаров, произведенных артелями{358}.

Всего артели выпускают 33444 наименования товаров, в ассортимент входят разнообразные предметы домашнего обихода, в том числе такие сложные, как холодильники, пылесосы, стиральные машины, а также запасные части к ним и к швейным машинам, радиоприемникам, патефонам; мебель; чугунная, эмалированная и фарфоро-фаянсовая посуда; скобяные изделия; детские игрушки; культтовары; стройматериалы; продукты питания и проч{359}. Многие артели занимаются бытовым обслуживанием населения: пошивом и ремонтом одежды и обуви, предприниматели держат химчистки, прачечные, парикмахерские, фотоателье, осуществляют транспортные, погрузочно-разгрузочные и иные сервисные работы. Их доля в данных видах деятельности в отдельных регионах достигает 60-80 %{360}. В целом по стране артели производят 100 % детских игрушек, 40 % мебели, 40 % верхнего трикотажа, 35 % швейных изделий, 35 % обуви{361}.

Если в конкретном регионе возникает нехватка того или иного вида потребительской продукции, не нужно ждать соответствующих изменений государственного плана. Артели постоянно изучают спрос, находясь в поиске новых товаров, востребованных рынком. Их прибыль зависит от объемов продаж производимой продукции.

Как уже было сказано, государство реализует программу технологического развития артелей. В конце 1955 года доля оборудования и машин в производственных фондах промысловой кооперации составляет 34 %. Общее количество технологического оборудования артелей только в период 1950–1955 годов увеличивается с 380 тыс. до 642 тыс. единиц{362}. В результате артели производят не только простые изделия, но и технологически емкую продукцию.

Рис. 61. Игрушки артели «Мосгалантерея»

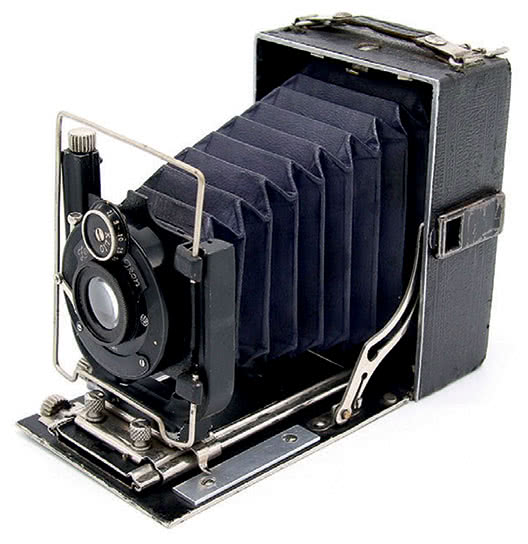

Рис. 62. Фотоаппарат артели «Фото-Труд»

Рис. 63. ППС-43 пистолет-пулемет Судаева

Например, известен пример артельного производства пистолета-пулемета Судаева (ППС) в блокадном Ленинграде. «К налаживанию производства ‹ППС› пришлось привлекать еще одно ленинградское предприятие – артель "Примус". Обычно про нее вспоминают, когда хотят продемонстрировать, что ППС мог делаться буквально в любом сарае на коленке. На самом деле это было предприятие с серьезным оборудованием и опытными кадрами (переименованное в завод в 1944-м). Именно специалисты "Примуса" за два месяца освоили производство ППС и помогли со штамповкой и Сестрорецкому, и считавшемуся в Ленинграде головным заводу № 209»{363}.

Уместно вспомнить завод «Измеритель», который вырос из артели «Радист», основанной в 1928 году. Предприятие создано с целью производства деталей для бурно развивающегося радиолюбительского движения.

Уже в 1930 году «Радист» выпускает громкоговорители, любительские выпрямители и ламповые радиоприемники. К 1934 году артель становится предприятием с полным производственным циклом, выпускающим двух-и трехламповые приемники РИС-35, многоламповые супергетеродины СГ-6 и радиолы Р-1.

Рис. 64. Радиоприемник РИС-35 артели «Радист»

«Гатчинская артель "Юпитер", с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944-м, сразу после освобождения Гатчины делала остро необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускает стиральные машины, сверлильные станки и прессы»{364}. Артели имеют в собственности сложное производственное оборудование, цеха и лаборатории. «В артели "8-я механическая" применили изготовление деталей сложной конфигурации методом порошковой металлургии; в артели "Спайка" разработан барабан специальной конструкции для полировки деталей мелкой фурнитуры. В артелях Ленинграда уже в 1955 г. работало 48 конвейерных и поточных линий. Артели "Металлист-кооператор", "Электротехприбор", "Электрооборудование" и др. одними из первых осуществили механизацию внутрицехового транспорта: внедрили конвейерные ленты, поточные линии и другие транспортные приспособления»{365}.

Растет эффективность и производительность труда предприятий промысловой кооперации. В 1955 году производительность труда в системе артелей вырастает в сравнении с 1940 годом почти в 2,5 раза{366}.

В 1955 году система промысловой кооперации включает 977 домов культуры, клубов и культурных баз, более 14 тыс. стационарных и передвижных библиотек, 32 санатория на 4342 места, 69 домов отдыха на 9986 мест, а также 1448 здравпункта. Непроизводственные основные фонды артелей (клубы, библиотеки, жилой фонд и др.) к концу 1955 года составляют 1279 млн руб.{367}

Таким образом, артели и кустари, с одной стороны, обеспечивают товарное разнообразие, исключая дефицит, а с другой стороны, дают возможность людям реализовать свои предпринимательские способности.

7.2. Личные приусадебные хозяйства: продовольствие для страны и доходы для селян

16 февраля 1935 года Глава государства заявляет: «… я полагаю, что вы должны принять такое решение, в силу которого размеры приусадебной земли колхозного хозяйства могли бы колебаться в зависимости от местных условий. Ниже четверти га не должно быть, до 0,5 га, а в отдельных районах до 1 га … может быть, даже нужно повысить норму».{368}

Жители села получают в пользование до 1 гектара земли (в зависимости от района). Они могут также иметь 2–3 коровы, 2–3 свиноматки, до 25 овец и коз и до 20 пчелиных ульев. Количество птицы не ограничивается{369}. При этом крестьяне получают возможность приобретать для себя крупный рогатый скот по льготным ценам.

По всей стране организуются личные приусадебные хозяйства (ЛПХ), которые становятся своеобразной формой социального договора между государством и жителями села. Сельский труженик, вступая в колхоз, отрабатывает положенные трудодни. Для увеличения доходов колхозных семей государство бесплатно дает землю, на которой крестьянин может растить урожай, содержать птицу и скот, обеспечивая себя и продавая излишки.

Сельские жители активно принимают инициативу Правительства. В личных хозяйствах не только содержится скот, птица, выращиваются овощи и фрукты, но и сеются зерновые, доля которых в 1938 году составляет 22 %, при этом доля овощных и бахчевых культур превышает 67 % (подробнее в Таблице 18 в Приложении 5).

В результате реализованной программы увеличивается число крестьян, вступивших в колхозы. Уже в середине 1935 года в коллективных хозяйствах состоит 83,2 % крестьянских дворов против 61,8 % в 1932 году. В 1935 году крестьяне приобретают по льготным ценам 5,4 млн голов скота. В период 1940–1954 годов доля ЛПХ (в среднем) по крупному рогатому скоту составляет 43 %, свиньям – около 40 %, козам – более 60 %{370}.

Не забыты и рабочие, желающие трудиться на земле. Их обеспечивают землей под огороды. Закон гласит: «Обязать районные исполнительные комитеты и городские советы отводить для рабочих, желающих обрабатывать личным трудом огороды, из свободных земель, находящихся недалеко от предприятий, участки земли под огороды размером от ⅛ до ¼ га на рабочую семью»{371}.

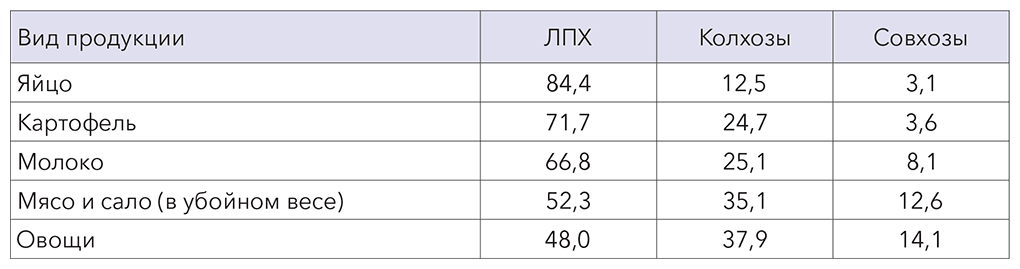

В результате к середине 1950-х личные приусадебные хозяйства по ключевым продовольственным позициям обеспечивают их основную долю в общей структуре сельскохозяйственного производства страны.

Таблица 6. Доля различных категорий хозяйств в производстве ключевых видов сельхозпродукции в 1953 г. (%){372}

Из таблицы видно, что, по сути, именно личные приусадебные хозяйства в первую очередь кормят страну. При этом они формируют от 50 до 80 % доходов самих крестьян{373}. Можно обратить внимание на то, что у ЛПХ отсутствуют ограничения по количеству птиц, в результате доля фактически производимых в ЛПХ яиц составляет почти 85 % от общего объема их производства в стране. По коровам, свиноматкам, овцам и козам установлены ограничения на их количество для ЛПХ (2–3 коровы, свиньи, 25 козы, овцы). Тем не менее даже при этих ограничениях ЛПХ производит почти 70 % молока и более 50 % мяса от общего объема их производства в стране. Фактически сложившееся к середине 1950-х годов состояние института личных приусадебных хозяйств обладает большим потенциалом дальнейшего продовольственного обеспечения населения.

Выводы. Таким образом, в рамках модели опережающего развития 1929–1955 годов в орбите единой экономической системы формируется экономический слой предпринимательской инициативы в форме артелей, кустарей, личных приусадебных хозяйств, который по факту вносит основной вклад в товарное разнообразие, производит значительную часть товаров и услуг массового спроса (широкого потребления), а также бóльшую часть основных продуктов питания. Практическая реализация модели опережающего развития позволяет сформулировать следующие принципы.

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства – «вечный» приоритет любой экономической системы, вне зависимости от особенностей системы политической.

2. Рыночная самоорганизация, предпринимательская инициатива и государственная организация, планирование экономики не противоречат, а дополняют друг друга, являясь составными частями общей экономической системы.

3. Предпринимательская инициатива имеет решающее значение для обеспечения товарного разнообразия, а также для обеспечения широких возможностей предпринимательской самореализации, что имеет важное социальное значение.

4. Предпринимательская инициатива и государственная организация экономики в состоянии эффективно и плотно интегрироваться друг с другом. Предприниматели могут встраиваться в организуемые государством хозяйственные цепочки и получать дополнительный спрос, а организуемая государством экономика – получать дополнительные возможности, в том числе необходимое производство (предложение) в реализации этих цепочек. Кроме того, предприниматели могут напрямую выполнять государственный заказ, а государственные заказчики – использовать дополнительных поставщиков.

5. Основными приоритетами государственной поддержки предпринимательской инициативы являются:

– быстрая и удобная регистрация;

– организация развития кооперационных цепочек, включая содействие в обеспечении производств поставщиками и сбытом, поддержка экспорта;

– благоприятные административные условия осуществления предпринимательской деятельности, включая исполнение контрольно-надзорных функций, решающую роль в организации которых играют союзы предпринимателей;

– дешёвое и длинное финансирование;

– помощь и поддержка в освоении новых технологий и необходимых технологических компетенций;

– организация кадрового обеспечения;

– максимально упрощенная и льготная система налогообложения с дополнительными преференциями в период запуска предприятия.

7.3. Предпринимательство: мировая экономическая теория и реализованная практика

Базовые концепции предпринимательства

Предпринимательство возникает с момента возникновения общества. Вместе с тем до сих пор нет единственной и законченной теории предпринимательства, нет даже единого названия самой теории. Используются разные названия: теория предпринимательства, теория предпринимательской функции, теория предпринимателя{374}.

Сформированы следующие основные теоретические концепции предпринимательства.

Институциональная: предпринимательство рассматривается как особый регулирующий механизм, отличный от ценового и государственного регулирования, или своего рода социальный институт (А. Гибб, Д. Джонсон, Э. Нельсон др.) К нормам, формирующим институт предпринимательства, относят традиции организации хозяйственной деятельности, а также формальные регуляторы. Эта концепция фокусируется на зависимости развития предпринимательства от общественных институтов, поскольку предпринимательская инициатива реализуется в экономике конкретной страны – это определяет институциональные условия, имеющие глубокую историческую и генетическую природу.

Поведенческая: предпринимательство рассматривается как особый тип экономического поведения, имеющий в своем основании определенные ценностные ориентиры, специфическую мотивацию и социальную роль (В. фон Зомбарт, М. Вебер и др.). В рамках данной концепции предприниматель рассматривается как носитель особого «духа», который определяется религией, духовно-нравственными устоями конкретного народа.

Функциональная: рассматривает предпринимательство как функцию принятия неопределённости (А. Смит, Р. Кантильон, И. Тюнен) и как один из четырех факторов производства наряду с землёй, капиталом и трудом (Ж.-Б. Сэй и А. Маршалл). Отличительной особенностью функции предпринимателя является сопряжение остальных трех факторов производства – «специфическая предпринимательская функция», которая отличается от функций собственника факторов производства и управленца. Это неоклассическое понимание предпринимательской функции как способа адаптации к изменяющимся условиям рынка и восстановления равновесия.

Инновационная: рассматривает предпринимательство как новаторство, реализацию новых комбинаций ресурсов, реализуемых в системе экономических отношений по поводу создания нового экономического блага, введения нового способа производства, новой организации дела, а также создания новых рыночных возможностей для целей экономической практики (Й. Шумпетер, П. Друкер, Э. Чемберлин и др.). Новаторская роль предпринимателя отделяется от роли капиталиста, менеджера, изобретателя: предприниматель необязательно обладает правом собственности на имущество и, следовательно, не всегда принимает риск; предприниматель не занимается операционным менеджментом; предприниматель – не изобретатель, а экономический реализатор изобретения.

Рыночная: предпринимательство отождествляется с рынком, сама рыночная экономика определяется как экономика свободного предпринимательства. «Рыночный процесс по своей природе является предпринимательским» (И. Кирцнер, Ф. Хайек, Л. Мизес и др.). Это понимание неоавстрийской школы. В отличие от неоклассической школы, которая рассматривает рынок в категориях равновесия, а предпринимателя – как функционального участника рынка, представители неоавстрийской школы рассматривают рынок как непрерывный процесс принятия и осуществления предпринимательских решений, а соответственно предпринимателя – как определяющего субъекта рынка. При этом утверждается, что производственные отношения в условиях рынка приобретают форму предпринимательских отношений. В рыночной концепции большое внимание уделяется институциональным факторам, государственному регулированию предпринимательства, созданию благоприятного предпринимательского климата.

С точки зрения данных концепций, сформированная в 1932–1955 годах в России система развития и поддержки предпринимательской инициативы характеризуется следующим:

– институционально и поведенчески – артельная форма предпринимательства глубоко укоренена в истории страны и культуре народа, производственные общины-артели являются важнейшей частью хозяйственной жизни Руси-Р оссии со времен первых Рюриковичей. Артели упоминаются уже в духовных и договорных грамотах князей XIV века. Артели как коллективная форма предпринимательской инициативы в значительной степени соответствуют общинным, соборным традициям русского народа;

– функционально и рыночно – предпринимательство реализуется прежде всего в сегменте конечного потребления, который характеризуется неопределённостью и разнообразием потребительских предпочтений. Принимает на себя эту неопределённость (риск), обеспечивает адаптацию к изменяющимся условиям спроса и товарное разнообразие, поддержание равновесия. Со стороны государства созданы благоприятные административные условия, быстрая регистрация, налоговые льготы, доступное финансирование, кадровое обеспечение, технологическое развитие, организационное и хозяйственное обеспечение Союзами промысловой кооперации;

– инновационно – предпринимательство использует технологические возможности, создаваемые развёртывающейся технологической спиралью экономической системы, включая специально созданные государственные институты технологического развития предпринимательства. Формирует товарные новшества – выпускают новую бытовую технику, радиоприемники, фотоаппараты и др.

Сочетание госпланирования и предпринимательства. Теория конвергенции

Ранее, в главе 3 изложены основные положения теории конвергенции, раскрывающие взаимосвязь государственного планирования и предпринимательской инициативы в экономической системе одной страны.

По сути, успешная реализация модели опережающего развития подтверждает справедливость теории и ее актуальность.

В рамках модели опережающего развития 1929-1955 годов реализуется плановая система в масштабах всего государства, а структура артелей и личных приусадебных хозяйств становится важным и неотъемлемым элементом общей модели, имеющим рыночный характер. Артели работают как самостоятельно на основе изучения спроса потребителей, выпуская востребованную рынком продукцию, так и выполняя заказы промышленных предприятий в рамках договорных отношений.