скачать книгу бесплатно

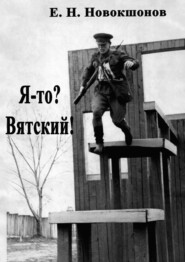

Я-то? Вятский! Издание второе, исправленное и дополненное

Евгений Николаевич Новокшонов

Воспоминания полковника Советской Армии Евгения Николаевича Новокшонова являются литературным памятником великоросской военной мемуаристики, повествующим о событиях времени угасания и крушения СССР, увиденных глазами советского офицера. Подготовка к печати и примечания: кандидат военных наук, полковник И. Е. Новокшонов, магистр философии А. Г. Лейтуш, магистр антропологии и этнологии А. А. Мартыненко, филолог-классик, учитель Первой категории Д. Е. Новокшонов.

Я-то? Вятский!

Издание второе, исправленное и дополненное

Евгений Николаевич Новокшонов

© Евгений Николаевич Новокшонов, 2022

ISBN 978-5-0053-3948-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

В этом повествовании я старался показать реальных людей, выполняющих положения присяги, громко прочитанной один раз перед строем таких же защитников Отечества. Все события с людьми, в том числе и в «лихие 90-ые», показанные в книге, реальны. Имена и фамилии сохранены, кроме нескольких, по причине незнания дальнейшей судьбы их носителей.

Многие коллеги по событиям, изложенным в этом повествовании, уже покинули этот мир. Пусть при чтении книги у читающего появятся только хорошие воспоминания об этих живых и ушедших людях.

Большинство встреченных мною вятчан скромно и добросовестно выполняли возложенные на них обязанности, порою позволяя представителям влиятельных сил обманывать их ожидания без всяких последствий.

Семья

Мой дед Новокшонов Александр Иванович сочетался браком с Новокшоновой Натальей Егоровной, девушкой из той же деревни. Рождение отца было зарегистрировано в Воскресенском соборе пятого августа 1905 года. История знакомства отца и матери мне неизвестна. Но он, при росте в 176 см, поимел деревенскую кличку Коля – «Гиба». По вятскому понятию в обиду себя не давал и мог согнуть любого. У него были сестры Мария и Наталья, мои тети по отцу. После свадьбы отец с матерью жили в деревне Новокшоновы, в селах Дороничи и в совхозе Бахта, позднее названном Сосновый.

Мария Ивановна (в девичестве Головенкина) – моя мать. Она родилась в деревне Пестовы, ныне Кирово-Чепецкого района, который расположен в центре Кировской области.

Много раз я ездил по дороге, идущей параллельно этой деревне в Цапели или в Сосновый. Мне показывали родной дом мамы, но подвести к нему и разрешить разглядеть его у моих сопровождающих не было времени.

У мамы было четыре сестры и брат. Брат матери Илья погиб в Великую Отечественную. Его имя увековечено на памятнике перед проходной Кировского завода «Искож», где он работал до войны.

«Искож» производил знаменитую искусственную кожу, прозванную, с подачи И. В. Сталина, кличкой «Кирза» («Кировский завод»). Во время войны завод произвел для Армии 10 млн пар кирзовых сапог.

Сестры мамы: Дарья, за ней мама, Анна, Таисия, Елизавета. Тети Анна и Анастасия двоюродных братьев или сестер мне не подарили.

От дяди Ильи остался сын – мой двоюродный брат Юрий Ильич. Он служил в КГБ по направлению «борьбы с церковью».

Три двоюродных сестры. Две от Дарьи и две от Елизаветы.

Моя родительница-мать Мария Ивановна (в девичестве Головенкина). Фото 1970-х годов

В отличие от сестер мама родила семь детей. Первым родился Борис. Умер в младенчестве. Вторым родился мальчик и тоже был назван Борисом. Повторилось, умер. Отец Николай Александрович сказал матери:

– Больше никаких Борек!

И точно. Родилась красавица девочка.

Отец, начитавшись рассказов Льва Толстого о подвигах Жилина и Костылина, решил назвать дочь симпатичным именем Дина. Это имя в 1929 году было очень популярным. В свидетельстве о рождении было записано Новокшонова Дина Николаевна.

Но, когда её принесли крестить в церковь, батюшка сказал, что у православных русских такого женского имени нет. Тогда мать тут же в церкви решила, что девочку будем звать Раиса. Так и проживет моя сестра всю жизнь с двумя именами. Дома – Рая, на работе – Дина.

Следующим родился Юрий, затем – Николай и в 1938 году – я, Евгений. Через два года родилась еще одна сестра. Назвали Галиной. Но она умерла во младенчестве.

Места рождения, фамилия

Сестра родилась в Нижненовгородском крае, а я, – хоть и там же, но адрес уже писали иначе: Кировская область, Кировский район, Шалаевский сельсовет, деревня Новокшоновы.

Вся семья в сборе. Фотография начала 1960-х годов

Как-то летом в конце войны мать с какой-то женщиной, взяв меня, поехала в деревню Новокшоновы. Шли по полю. Я убегал вперед по придорожной тропинке. Прятался возле тропинки, когда мама и её подруга подходили, выскакивал из травы или кустов, как бы испугать женщин. Спутница мамы восклицала:

– Откуда взялся такой шустрый мальчик?

Дошли. В деревне пришел в избу какой-то парень. Мама сказала:"Это твой крестный, Евгений!" Крестный угостил меня конфетами «Раковая шейка». Вкус этих конфет запомнил на всю жизнь. Но о судьбе крестного уже ничего и никогда не слышал.

Так, как говорят вятские (вятчане), никто не говорит. В вятской речи много идиом, которые ныне иногда использует в своем юморе коллектив телеартистов «Уральские пельмени». (

) Вот, к примеру, до сих пор в моей памяти звучит беседа матери и отца. Мать:

– Наш баской сын стал больно нотным. Надысь сжег спину и попросил меня покрысать спину сквозь лопатину. Запотемил, что это остановит зуд. Я попросила его разболочься, но он не захотел.

Отец:

– Завтра истопим баню. Я поработаю вехоткой по его спине, а потом бздану на неё тазик теплой воды и всё пройдет!

Прислушавшись к разговору по произношению и растяжке окончаний в словах, я всегда спрашиваю:

– Из Кирова? – и часто угадываю.

В вятских деревнях перечень мужских имен был ограничен, поэтому имена подростков мальчишек связывали с именем матери. Витя Манин – маму этого Вити звать Маня (Мария), а у Вити Веркина – мама Вера. Сколько себя помню, фамилию Новокшонов постоянно коверкают. Запомнил шедевр 1958 года на первенстве Сибирского военного округа по лыжам в Новосибирске. По итогам гонки на 10 км я был на 42 месте под фамилией Новохцюпов. (

)

Совсем недавно, в 2015 году, в Тосненском суде Ленинградской области с помощью адвоката и определенной суммы денег при дарении старшему сыну Игорю участка в садоводстве «Можайское» мне пришлось доказывать, что полученный мною в 1985 году участок не принадлежит некому Новокмонову. (

) Ныне деревни Новокшоновы нет, её землю скушал кировский завод Сельмаш.

Совхоз Бахта (Сосновый)

Помнить себя я стал в совхозе Бахта. Село Бахта расположено на Московском тракте, примерно в 20 км от центра Кирова.

«Баг-та» якобы по-татарски – болото, как и Bog по-английски.

Баяли, что орды монголов докатились до этих мест, но дальше из-за болотистой и безлюдной лесистой местности не пошли. Село, от которого монголы повернули, выбрав направление на Москву через Казань, то есть на юг, от этих мест назвали Бахта. (

)

Еще до войны в Кирове был построен Машиностроительный завод имени Первого мая, на площадях которого был размещен эвакуированный Коломенский паровозостроительный завод.

В ходе войны укрупненный завод занимался ремонтом бронетанковой техники. В 4 км от села Бахта был организован совхоз Бахта (ныне «Сосновый»), поставлявший на завод имени Первого мая сельскохозяйственную продукцию.

В 40-е годы прошлого века машины в совхоз заезжали редко, а если машина была легковая, то мы, деревенские пацаны, не только толклись возле, рассматривали её, а и, когда она трогалась, бежали за ней.

Потрясением для мальчишек стал заезд в совхоз танкетки (

).

Танкетка подъехала и остановилась напротив подъезда, где был вход в контору. Мы рассматривали этот маленький танк. Что и как называется в танкетке, кроме гусениц и башни, мы не знали, а танкисты ушли в контору.

Когда они вернулись, то сразу открыли люк и исчезли там. Взревел мотор, затем танкетка развернулась на месте. Своими глазами мы наблюдали, как гусеницами при развороте танкетка снесла земляной холмик высотой сантиметров тридцать.

Долго-долго после отъезда танкетки рассказывали друзьям про этот случай, показывая место, где был когда-то земляной бугорок.

В Сосновом во время войны был организован пионерский лагерь от Машиностроительного завода.

Два больших деревянных дома: двухэтажный с мансардой, когда-то принадлежащий помещику Клобукову, где тот жил с семьей, и одноэтажный деревянный для челяди. В этих двух домах и разместили управление, кухню, столовую и спальные помещения для пионерских отрядов и взрослого состава.

Рядом с этими домами был многолетний парк с мощными соснами и липами. На деревьях гнездились совы (неясыти) и летучие мыши (рыжие вечерницы). Ниже в дуплах места занимали скворцы.

В один из дней летом в совхоз заехала грузовая машина. Она повернула в пионерский лагерь.

На дороге из песка и пыли возле дома Зыковых перед воротами в пионерский лагерь сидел Толька Корсаков, трехлетний рахитичный мальчик. У него был огромный животик и тоненькие ножки.

Я и Лёнька Колобов подбежали и волоком утащили его с дороги. Машина заехала в пионерлагерь.

Со стороны Чахловицы перед парком была дамба-аллея, оберегающая усадьбу от затопления. По дамбе была протоптана тропинка к берегу Чахловицы, вливающаяся в дорогу на деревню Чарушины.

С другой стороны парка была поляна, где проводились пионерские линейки, её пионеры постепенно превратили в футбольное поле.

Для нас, деревенских, как нас называли пионеры, спортивные мероприятия и пионерские линейки были как театральные представления. Строгий и звонкий доклад старшей пионервожатой Ольги Ивановны Северухиной начальнику лагеря врезался в память. Мы знали в лицо горниста, барабанщика и других прославленных пионеров.

Когда те играли в так называемую «военную игру» отряд на отряд и искали спрятанное знамя, мы были проводниками групп пионеров в ближнем лесу.

В честь окончания очередной пионерской смены устраивались торжества с большим костром, который разжигался на берегу речки Чахловицы. Мы занимали места и смотрели.

Иногда в Сосновом проходили вечёрки: вечерние сборы взрослой молодежи из соседних деревень на танцы под гармошку.

Площадка для танцев была перед большим двухэтажным домом у подъезда, где располагалось правление совхоза.

Два гармониста играли в окрестных деревнях и в совхозе Сосновом. Гармонисты садились на верхнюю ступеньку и играли весь вечер. Меня поразило то, что гармонисты были однорукими. И через много лет я написал о них.

Про гармонистов

Недалеко от Кирова в лета послевоенные,

Как прежде и понынече гуляла молодежь.

Ходила по вечорочкам, топча угодья сенные,

Тропиночки подлесные, коль молод был – поймешь!

В субботу – Монастырская, назавтра – у Чарушиных,

По двое и по четверо в деревню к танцам шли

И голоса девчоночьи от песен и частушечек

На ячменях качалися и таяли вдали.

Вот круг до пыли выбитый, как раз перед оградою.

Скамейка деревянная на двух фронтовиков

Сидят, Володя с Колею с гармошкой, как наградою,

В фуражках, там, где звездочки, по тройке васильков.

Как близнецы сиамские, сидят, Володя с Колею,

Они чуть раньше пляшущих пришли из-за реки

Судьбой и божьей волею, да фронтовою долею,

На двух парней играющих, осталось две руки.

И вот гармошка взъярилась кадрилью наступательной

Вечёрка сразу вспорхнула с земли на небеса.

Володя своей правою ведет игру старательно,

А Коля одной левою поддакнул на басах.

Им вальсы покорялися про волны, про амурские,

Играючи злословили с парнями в перепал

И позабыл Николенька про те долины курские,

Где в танке, в Вятке латаном он руку потерял.

Володе его левую оттяпали в Котельниче,

Гнить начала родимая, осколки не достать,

А дальше – все житейское, не ныл и не бездельничал,

Потом, сдружился с Колею и начали играть.

И числясь инвалидами, они, на удивление,

Обузой быть стесняются семье и для страны,

Сказали однорукие, так в шутку, с сожалением,

– Играли б в две гармошечки, коль не было б войны!

Это стихотворение было опубликовано в Ежемесячном печатном издании газете Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, посвященном празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. (

)

Родительница-мать и отец. Фото 1970-х годов

Байки

Откуда-то, возможно, из разговоров со своим начитанным братом Юрием, осталась в памяти байка о появлении названия деревни Новокшоновы.

В годы, когда императрица Екатерина II утвердила столицей Вятского края город Вятку, Новокшонова, горничная царицыной фрейлины Саввишны (так звала царица Марью Саввишну Перекусихину) сказала что-то нехорошее про очередного фаворита Екатерины.

Саввишна шепнула эту новость императрице. Царица не стала выяснять источник пакостной, на её взгляд, новости. Она отправила провинившуюся горничную в Вятку с сопроводительным письмом губернатору Вятской губернии.

В письме губернатору приписывалось выделить небольшое именье горничной Новокшоновой и предупреждалось о возможной проверке исполнения.

Вятский губернатор выделил Новокшоновой деревеньку в 10 домов в версте от города. С тех пор все жители этой деревни понесли фамилию по названию именья – Новокшоновы.

Е. А. Федоров в своей трилогии 1936 года «Каменный пояс» также упоминает некую шутиху Новокшонову при дворе императрицы Анны: «Бирон кивком головы одобрил поведение Демидова. Гость незаметно огляделся и осмелел. Кругом расположились фрейлины в пышных робронах; у ног государыни на скамеечках сидели шутихи-говорухи. Царица любила, чтобы говорухи без умолку болтали. Наперсница Новокшонова, старая и костлявая дева, закричала: – Ехало не едет и ну не везет…