Полная версия:

Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии

1

На этом примере верхнепалеолитического пещерного искусства представлено одно из многочисленных изображений быков в пещере Ласкó (Франция). Пририсованные точки обычно интерпретируют как звезды. Пещера содержит более двух тысяч изображений, в основном – животных. Метод радиоуглеродного анализа датирует эту коллекцию пятнадцатым тысячелетием до н. э.

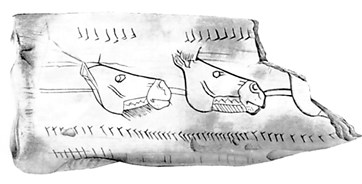

Вне всякого сомнения, Солнце и Луна были знакомы древним людям не меньше, чем звезды. Среди сохранившихся артефактов эпохи палеолита можно обнаружить костяные пластины с нацарапанными на них знаками, предположительно, свидетельствующими о ведении особого рода вычислений; насечки, разбитые по группам из тридцати или около того знаков, дают основание утверждать, что по крайней мере некоторые из этих артефактов использовались для ведения счета лунных дней (ил. 2). Можно предположить, что эти числовые серии каким-то образом связаны с женским менструальным циклом, но для охотников не менее значимым был сам лунный свет. Антропологи установили, что связь между охотой, сексуальными ритуалами и Луной, обнаруживаемая сегодня в Центральной Африке, возникла, скорее всего, не менее сорока тысяч лет назад. И даже если принять за основу гипотезу о связи этих насечек с лунным циклом, сложно высказать более или менее доказуемое предположение о том, как они использовались на самом деле. Имели ли они какое-либо практическое значение или служили только частью ритуала? Само стремление проводить такое различие является отличительной чертой нашей собственной ментальности.

2

Верхнепалеолитическая резьба по кости (период Мадлен, ок. 9000–15 000 лет до н. э.) из Ле-Мас-д’Азиля (Франция). Северные олени, дикие лошади (изображенные на приведенном рисунке) и бизоны – не редкость на подобного рода изображениях; однако на образцах часто встречаются ряды больших и малых отметин – предположительно, точно посчитанных. Они обнаруживаются по всей Европе и далеко за ее пределами – в России и даже в некоторых регионах Африки – и датируются примерно одним и тем же периодом. Костяные пластины подобного рода интерпретируют как охотничьи подсчеты, но Александр Маршак утверждает, что они служили для счета дней, распределенных по месяцам. Обнаженная фигура палеолитической Венеры из Лосселя (находящегося в том же регионе Франции) держит в поднятой руке рог с примерно таким же числом бороздок. Она не была охотницей, и это подкрепляет догадку о существовании связи между отметинами на роге и менструальным циклом.

АСТРОНОМИЯ В ЕВРОПЕ В ЭПОХУ НЕОЛИТА, БРОНЗОВОГО И ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ

Изображение групп звезд вряд ли можно назвать астрономией, хотя оно могло заложить традицию изустного пересказа преданий о небе. Ведение счета дней по Луне представляется более интеллектуальным занятием, однако можно ли называть такую деятельность «астрономической» – вопрос спорный. Кажется разумным ограничить это понятие действиями, опирающимися на некую рациональную систему, позволяющую, помимо прочего, осуществлять прогнозирование. Регистрация восходов и заходов Солнца, Луны и звезд на горизонте с помощью каких-либо материальных маркеров, равно как осознание того факта, что этими маркерами можно пользоваться ежедневно (для звезд) или в ходе сезонных изменений (для Солнца), является как раз той деятельностью, которую мы с полным правом можем назвать астрономической в строгом смысле этого слова. Вне всякого сомнения, такая деятельность началась в доисторическую эпоху и продолжалась вплоть до самого последнего времени. Если наблюдать с какого-нибудь выбранного места, то звезды каждый день, из года в год восходят и заходят в одних и тех же точках горизонта. (Конечно, в определенные сезоны эти восходы и заходы могут быть невидны для нас – это происходит, когда Солнце находится в таком положении относительно звезд, что период их видимости приходится на дневное время суток.) Мы можем легко пренебречь медленным смещением положений звезд, поскольку, когда используются горизонтальные маркеры, оно становится заметным только по истечении одного или двух столетий. С другой стороны, не вызывает сомнений, что осознание постоянства мест восхода и захода звезд, скорее всего, возникло в обществах, ведущих оседлый образ жизни, а не у охотников-собирателей.

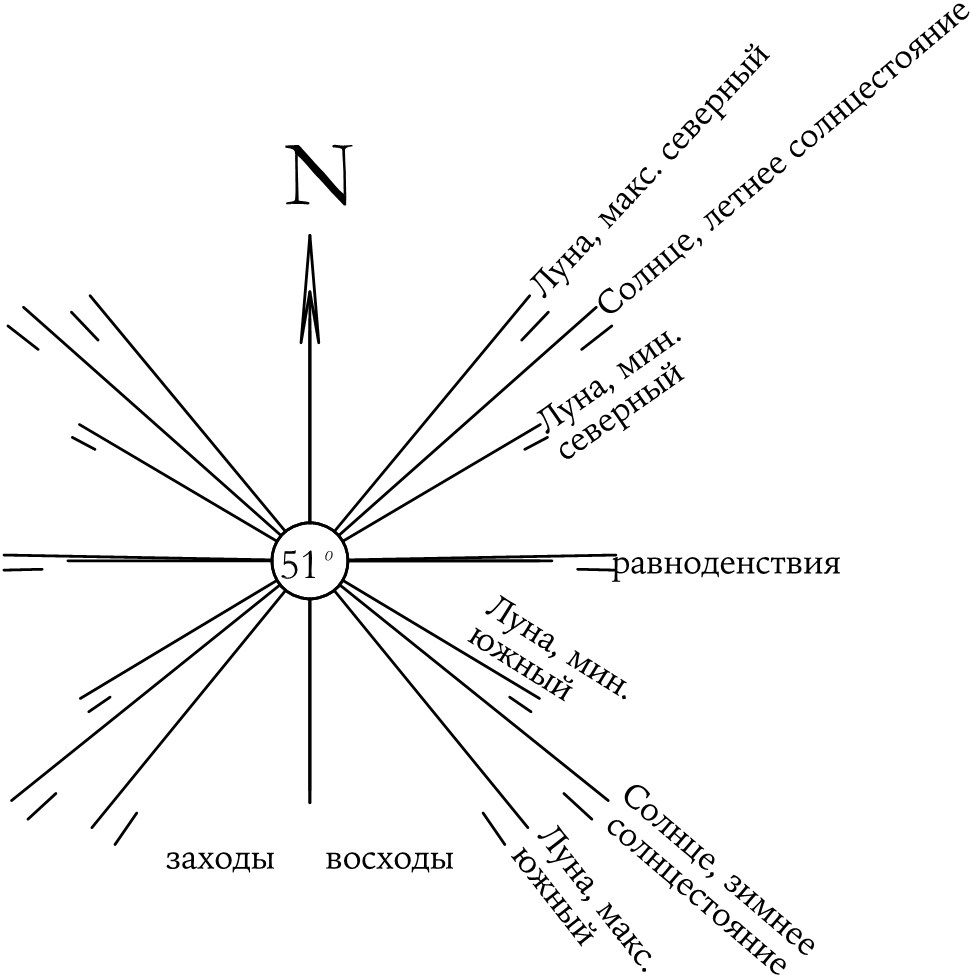

Если смотреть из какой-то выбранной точки, то место восхода или захода Солнца на горизонте будет ежедневно меняться. Солнце восходит на востоке и садится на западе только в дни весеннего и осеннего равноденствий. Весной в Северном полушарии, по мере прибавления дня, точки восхода и захода Солнца постепенно продвигаются на север, достигая крайнего положения в день летнего солнцестояния. Затем они начинают смещаться на юг и, минуя положение осеннего равноденствия, достигают максимального отклонения в южном направлении в день зимнего солнцестояния. Затем точки восхода и захода Солнца опять начинают двигаться на север пока не достигнут положения весеннего равноденствия, после чего годовой цикл замыкается (ил. 3). Сам язык, с помощью которого мы описываем эти явления, содержит значимую информацию – например, день, когда имеет место равенство дня и ночи называется равноденствием. Очевидно, были времена, когда люди этого не знали, однако общее представление о циклическом движении точек восхода и захода, а также их связь с циклами природного развития, определенно, были знакомы людям с самых давних времен. Мы можем судить об этом по множеству доисторических археологических памятников, которые в большинстве своем ориентированы по точкам восхода и захода Солнца в середине лета и середине зимы. Какое значение придавалось такому поведению Солнца – вопрос гораздо более сложный, чем бесспорный факт его материальной фиксации в памятниках. Похоже, в некоторых культурах зимнее солнцестояние каким-то образом увязывалось с идеей смерти или возрождения (см. об этом ниже на с. 337). Как бы то ни было, разгар зимы и разгар лета обладали наибольшей важностью; равноденствия представлялись относительно малозначимыми для наших далеких предков.

3

Крайние положения восходов и заходов Солнца и Луны на географической широте 51° (Северная Британия) для эпохи 2000 лет до н. э. По понятным соображениям, экстремумы солнечных положений не меняются в течение долгих периодов времени, но крайние положения Луны флуктуируют между верхним и нижним пределами, как показано на рисунке. Направления зависят от нашего понимания восходов и заходов. В данном случае предполагается, что наблюдались моменты, когда верхний край солнечного или лунного диска появлялся на горизонте, и моменты, когда исчезал последний луч того или другого светила. Помимо этого, направления зависят от высоты местного горизонта, которая не может быть определена с достаточной точностью. На рисунке высота горизонта принята равной нулю. Но даже в этом случае линия равноденствий не в точности совпадает с направлением «восток-запад».

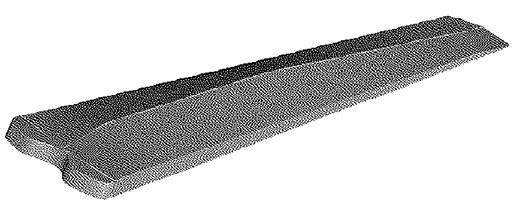

На начальных этапах ориентирования строений по небу направления задавались, похоже, не Солнцем и Луной, а восходами и заходами небольшого числа ярких звезд. По очень грубой оценке, в период с 4500 до примерно 3000 г. до н. э. места погребения людей представляли собой продолговатые могильные холмы – клинообразные места общего захоронения в форме протяженных земляных насыпей с канавами по бокам. Форма насыпей менялась от региона к региону. Можно обнаружить много индивидуальных отличий в холмах, сохранившихся на территории Британии, Ирландии, Северной Франции, Нидерландов, Германии, Дании и Польши; и все же у них есть нечто общее: все они обладают правильной геометрической формой, содержащей по меньшей мере один прямой угол. (См. внешний вид одного из многочисленных типов могильных холмов на ил. 4.) Они никогда не сооружались в виде беспорядочных земляных нагромождений. Их использование для захоронения умерших предполагало, скорее всего, ритуалы правильного уложения в могилу, но какие?

4

Исходная форма продолговатого могильного холма в Хейзлтон-Норте (графство Глостершир, Англия) – одного из многих типов английских продолговатых холмов. В данном случае внутренняя структура составлялась из каменных стен, образующих девятнадцать камер, две из которых представляли собой «дома мертвых». При необходимости можно было входить в них через двери, расположенные по бокам. В большинстве случаев дома мертвых располагались в головной части захоронения. Есть все основания полагать, что такие захоронения служили искусственным горизонтом для ритуальных наблюдений восходов и заходов наиболее почитаемых ярких звезд. Эти захоронения были обрыты траншеями, откуда, скорее всего, и велись указанные ритуальные наблюдения.

Есть все основания полагать, что создание этих памятников имело какое-то отношение к восходам и заходам звезд. Их связь с небом можно видеть уже в тщательном соблюдении правильных геометрических форм во всех трех измерениях при их возведении. Часто бывает очень сложно определить, где и когда та или иная звезда коснется горизонта, особенно если он скрыт за деревьями. Люди неолитического периода преодолевали эту трудность множеством различных способов, всякий раз демонстрируя высокую степень интеллектуальной одаренности и самоотдачи. Обычно продолговатые могильные холмы вписывались в ландшафт таким образом, что если смотреть вдоль склона, то луч зрения наблюдателя, плавно поднимаясь над скрытым местным горизонтом, указывал на какую-либо яркую звезду. Таким образом дальняя (от наблюдателя) сторона пологого холма образовывала искусственный горизонт. Помимо этого, продолговатые могильные холмы могли создавать искусственный горизонт и при наблюдении в перпендикулярном направлении; и это хороший аргумент в пользу возможного проведения наблюдений восходов и заходов из траншей, вырытых вдоль обеих сторон холма. Высота и направление холма подбирались с учетом движения одной из немногих ярких звезд.

5

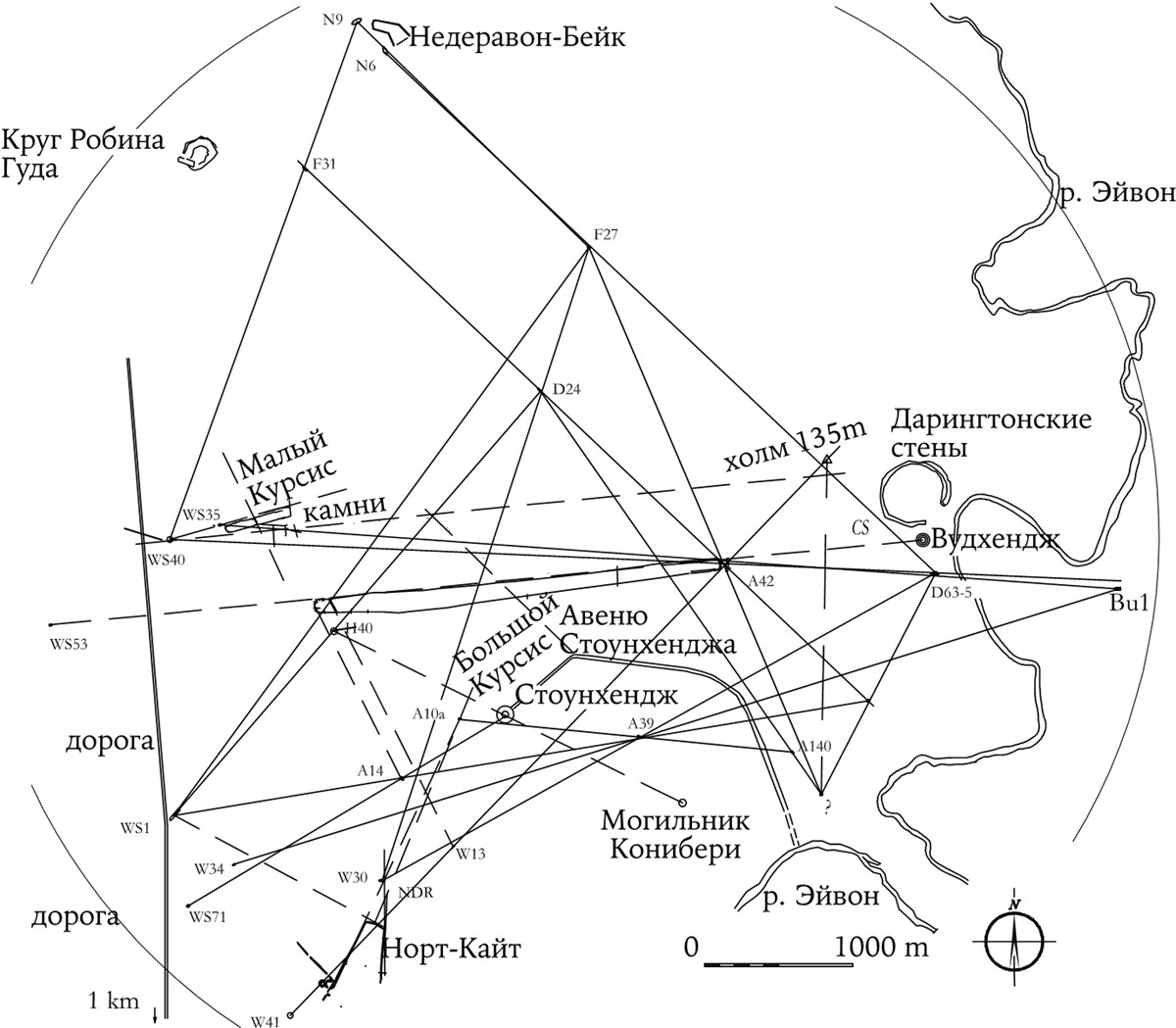

Расположение продолговатых могильных холмов на равнине Солсбери в окрестностях Стоунхенджа на территории порядка семи километров в ширину. Можно не принимать во внимание стандартные обозначения захоронений (N9, N6 и т. д.), поскольку они даны по названию церковных приходов. Рисунок обнаруживает замечательную особенность могильных холмов: почти все они распределены по трем или четырем направлениям, и каждое из этих направлений указывает на восходы или заходы нескольких очень ярких звезд. То же самое справедливо для захоронений в соседних регионах, хотя избранные звезды часто различались, поскольку им приписывался тотемный характер. Обратите внимание на очевидную параллельность направлений, особенно в северной области. Она не могла быть достигнута средствами наземных измерений из‐за больших пространств, покрытых лесами и другими препятствиями между могильными холмами. При выравнивании двух тройных захоронений по ярким звездам параллельность достигалась автоматически. Заметьте, что не менее пяти направлений проходят через захоронение (A42), расположенное в самом конце Большого рва Стоунхенджа. Сейчас оно полностью разрушено, но его особая важность в те далекие времена не вызывает сомнений, поскольку звездным направлениям придавалась высокая значимость.

Люди неолитического периода возводили и другие памятники, в основном земляные, тоже обрытые траншеями, часто очень большого размера, руководствуясь аналогичными принципами выравнивания. Одним из примеров может служить большой ров Стоунхенджа, достигающий трех километров в длину, но едва выступающий из почвы в наши дни. Помимо этого, существует множество других вытянутых насыпных сооружений, обрытых канавами.

Мы не можем перечислить здесь все доводы, подтверждающие практику ритуального наблюдения звезд в неолитический период. Однако есть один пример, столь же простой, сколь и убедительный. На ил. 5 показано расположение продолговатых могильных холмов в области, прилегающей к району Стоунхенджа. Эти вытянутые погребения, вероятнее всего, предшествовали постройке самого Стоунхенджа. Поразительно то, что направления, вдоль которых расположены эти захоронения, указывают на несколько ярчайших звезд. (Сегодня они уже не дают точного совпадения, но разница может быть легко посчитана.) Очевидное совпадение направлений, особенно в северной части, не могло быть достигнуто средствами наземных измерений из‐за больших расстояний, да и вряд ли параллельность была самоцелью. Но поскольку холмы последовательно выстраивались в направлении ярких звезд, параллельность обеспечивалась автоматически.

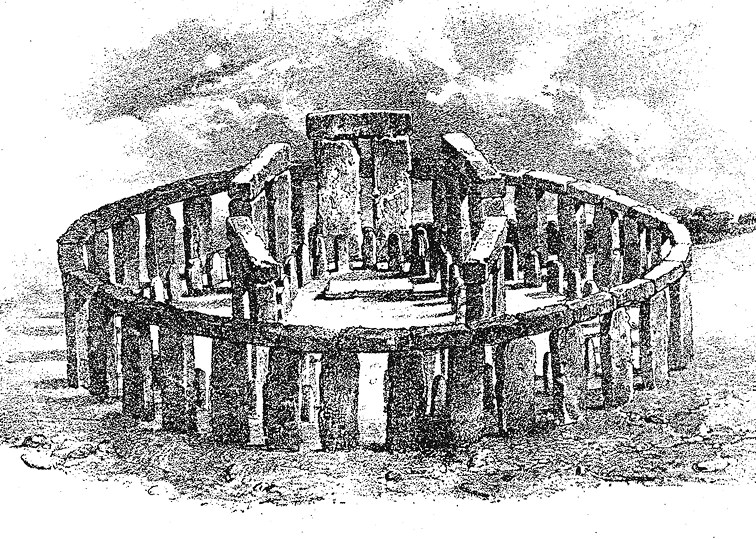

На рубеже третьего тысячелетия до н. э. обнаруживаются явные свидетельства более внимательного отношения к Солнцу и Луне. В Северной Европе постепенно развивается новый стиль возведения кольцевых памятников, сообщающих солнцестояниям конкретное материальное воплощение. Стоунхендж является наиболее ярким образцом кольцевых памятников подобного рода, но было и множество других, изготовленных из бревен, сравнимых с ним по сложности, хотя и не столь грандиозных по инженерному замыслу. Сам Стоунхендж претерпел значительную эволюцию в течение более чем тысячи лет. Его современный, знакомый нам вид сформировался примерно за столетие до или сразу же после начала второго тысячелетия до н. э. Ил. 6 дает приблизительное представление о том, как выглядел этот памятник в его лучшие времена, а в настоящее время, к сожалению, он находится в плачевном состоянии. В течение почти тысячи лет составляющие его кольца то наращивались, то модифицировались; аналогичная работа велась во многих других регионах Британии и Северной Европы, хотя и не в таком грандиозном масштабе. Кольца, изготовленные из камней, служили более долговечной версией существовавших до этого бревенчатых кольцевых сооружений и в точности воспроизводили их П-образные перемычки (проемы). Стилизованная реконструкция такого бревенчатого памятника изображена на ил. 7. Это были уже не погребения, хотя на их территории обнаруживаются случайные одиночные захоронения. И все же в середине третьего тысячелетия можно встретить привнесенную в надгробную архитектуру технику изготовления кольцевых захоронений, так называемые круговые могильные холмы, которые затем окружались более поздними кольцевыми проемами, ориентированными по направлениям солнцестояний. Эти сооружения успешно функционировали в течение примерно тысячи лет, а в некоторых регионах Европы – гораздо дольше.

6

Приблизительная реконструкция общего вида наиболее крупных элементов памятника Стоунхенджа, как они выглядели к концу третьего тысячелетия до н. э. (по Э. Х. Стоуну, 1924)

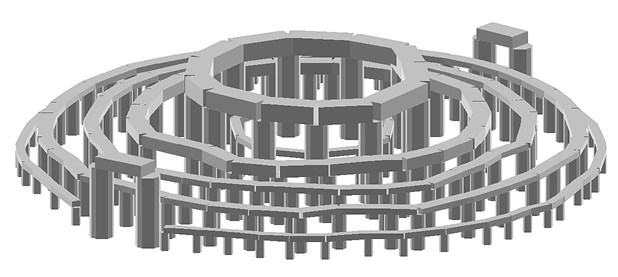

7

Схематичная версия внешнего вида бревенчатого памятника Даррингтон-Уоллз-хендж (южное кольцо), восстановленного по размерам и глубине лунок, обнаруженных во время раскопок. Если идти со стороны протекающей неподалеку реки Эйвон (см. ил. 5) через проход, проделанный в насыпи со рвом, то можно выйти на главный вход (на рисунке он показан слева). Обследуя горизонт, можно заметить, что он искусственно возведен в виде громадной кольцевой насыпи, размером 0,5 километра в поперечнике, а потому его высота практически одинакова. Бревенчатые памятники подобного типа были распространены повсюду, и именно они создали контекст, в котором стало возможным появление в неолитическую эпоху каменных кольцевых памятников, подобных Стоунхенджу.

Перечисленные этапы развития доисторической астрономии важны для нас, поскольку они свидетельствуют о раннем союзе, возникшем между астрономией и геометрией. Например, ключом к пониманию кольцевых памятников является их сложная трехмерная структура. В горизонтальной проекции они могут выглядеть как концентрические круги или кольца из столбов, которые мы можем обвести правильным овалом. Однако их вертикальная проекция не менее важна, чем горизонтальная, и только совокупность ракурсов во всех трех измерениях позволяет нам достичь полного понимания. Существует огромное количество различных вариантов кольцевых памятников, но в каждом из них луч зрения в направлении крайних солнечных положений (в день летнего и зимнего солнцестояний) отмечен особым «окном», позволяющим поймать изображение Солнца посредством как минимум двух колонн – дальней и ближней или двух проемов, также дальнего и ближнего. В дни солнцестояний наблюдались не произвольные части солнечного диска, но (как правило) его верхний край в тот момент, когда первые лучи Солнца появлялись на восходе, и последняя угасающая вспышка во время заката.

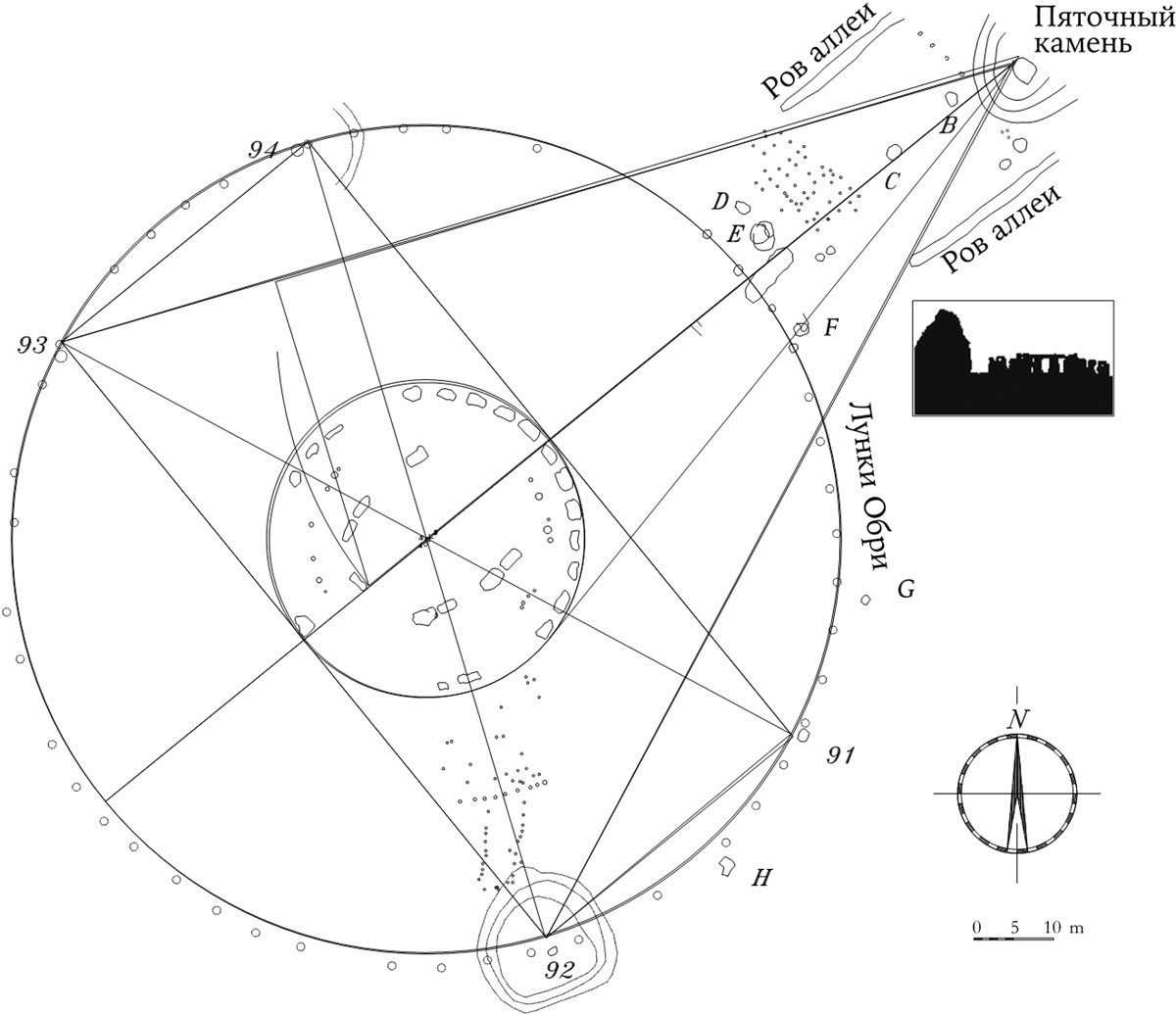

Таким образом, указанная балочная структура перемычек может рассматриваться как искусственный горизонт, похожий на те, что были у продолговатых могильных холмов и других земляных сооружений, существовавших до этого. Наблюдения производились из тщательно подготовленных мест, зачастую расположенных в кольцевой траншее, окружающей памятник, но иногда и с насыпи, идущей по краю траншеи. Согласно расхожей версии, наблюдения летних солнцестояний в Стоунхендже производились из центра в направлении так называемого Пяточного камня. Однако это, скорее всего, не так. Позиция наблюдателя находилась на само́м Пяточном камне, вне сакрального пространства, и главный праздник приходился на закат Солнца в день зимнего солнцестояния, наблюдаемый сквозь узкий центральный коридор (ил. 8). Стоунхендж представляет собой каркас, внутри которого лучи могли наблюдаться в самых разных направлениях, как и в предшествовавших ему бревенчатых памятниках, однако вся совокупность тщательно разрабатываемых предыдущих планировок была лишь подготовительным этапом к тому, чтобы возвести прочное строение на фоне неба, рассматриваемого с правильно подобранной позиции, и Пяточный камень как раз и являлся таким местом. Созерцание последних лучей заходящего зимнего Солнца, наблюдаемого на фоне огромного темного сооружения, наверняка представлялось очень грустным зрелищем. Однако именно оно служило кульминацией детально проработанного ритуала, в котором Пяточный камень располагался в начале широкой аллеи таким образом, чтобы вид исчезающего Солнца в день зимнего солнцестояния точно попадал в окно, находящееся в центре памятника. Безусловно, в каком-то смысле это можно было назвать «вычислением», хотя оно не вполне совпадало с привычным для нас пониманием слова «астрономический» и не требовало ничего, кроме нескольких шаблонных диаграмм, снабженных устным комментарием. При проектировании часто использовалась стандартная единица длины, причем не только для горизонтальных измерений, но и для определения высоты столбов или камней. Ее размер был выведен Александром Томом из промеров относительно позднего каменного памятника; он назвал эту единицу мегалитическим ярдом (МЯ), хотя ее начали использовать задолго до эпохи крупных мегалитических (каменных) памятников. Есть основания полагать, что угловая высота Солнца над горизонтом определялась через отношение этих единиц. В Вудхендже, находящемся неподалеку от Стоунхенджа, располагается памятник, в состав которого входило шесть овалов из бревенчатых столбов, давно истлевших и не сохранившихся до наших дней. Вид этого памятника можно довольно точно восстановить по уцелевшим лункам, и, похоже, что наиболее оптимальный угол для наблюдения восхода Солнца в день зимнего солнцестояния составлял здесь отношение высоты к длине как один к шестнадцати. Сохранились свидетельства существования нескольких других простых соотношений, предназначенных для тех же целей.

Некоторые памятники содержат явные свидетельства интереса к Луне как к объекту наблюдения. Характер движения Луны имеет некоторое сходство с движением Солнца, но крайние положения ее восхода и захода определяются несколькими циклами, наиболее важным из которых является, конечно, месячный цикл. Не углубляясь в детали, можно сказать, что каждый месяц она достигает некоторых крайних точек, а эти положения могут рассматриваться как объект наблюдения со своими собственными движениями вдоль горизонта. Последние, в свою очередь, также достигают предельных точек. Вот эти-то абсолютные крайние отклонения, скорее всего, и привлекали интерес доисторических наблюдателей. Строго говоря, их нельзя назвать «абсолютными», поскольку они тоже меняют положение и могут рассматриваться как объекты наблюдения еще более высокого уровня, со своими собственными экстремумами (ил. 3). Высказывалось предположение, что людям бронзового века, начавшегося примерно в конце третьего тысячелетия до н. э., был известен даже этот третий уровень флуктуирующего движения. В Бретани, Британии и Ирландии существует более семисот зарегистрированных каменных рядов, или аллей, часть из которых ориентирована по звездам, другая – по Солнцу, а некоторые – по Луне. В Нидерландах, где камни встречаются редко, были найдены аналогичные ряды линий, состоявших из деревянных столбов. Поражающие воображение повторяющиеся ряды в Карнаке (Бретань) имеют много общего с такими же сооружениями в Шотландии, удаленными на расстояние более чем в тысячу километров; еще один пример, хотя и не столь впечатляющий, можно найти в Дартмуре, в Западной Англии, находящейся еще дальше от Карнака. Александр Том в мельчайших деталях изучил Карнакский регион и показал, каким образом линии визирования различных курганов и менгиров могли указывать на крайние положения Луны; некоторые из этих линий простираются вплоть до залива и морских бухт на юге департамента Морбиан. В центре этой протяженной системы находится огромный камень под названием «Великий разбитый менгир» («Le Grand Menhir Brisé») – сегодня расколотый на мелкие части, как и следует из его названия.

8

Геометрический план Стоунхенджа, построенный по нанесенным на карту сохранившимся камням. Ключ к пониманию памятника содержится в Пяточном камне. Если смотреть вдоль луча зрения, проходящего через Пяточный камень и центр памятника, то можно увидеть лучи заходящего Солнца в разгар зимы, освещающего силуэты других конструкций памятника со стороны центра. Как деревянные, так и каменные кольцевые памятники обладали каркасной структурой, легко пропускающей лучи любого направления, однако обычно существовало лишь несколько точек наблюдения, с которых эти памятники выглядели как величественные сооружения. Пяточный камень являлся как раз такой точкой. Рисунок на врезке отображает современный вид силуэта памятника, наблюдаемого с Пяточного камня, однако он не передает полного впечатления, поскольку многие столбы утрачены. Периферийное кольцо помечает положение так называемых лунок Обри (названных по имени их первооткрывателя Джона Обри), как-то связанных с первой фазой строительства памятника (ок. 3000 лет до н. э.). Четыре малых камня на периферийном кольце (так называемые «опорные камни»), изображенные на рисунке в углах большого прямоугольника, служили для определения крайних положений восхода и захода Луны.

Не вызывает сомнений, что крайние положения точек восхода и захода Луны довольно точно регистрировались, в том числе посредством более компактных ориентиров; это делалось не столько для создания более или менее сложной календарной системы, сколько по ритуальным и религиозным соображениям. Религиозная составляющая имела первостепенное значение. В Вудхендже нашли могилу трехлетней девочки; ее рассеченные останки, предположительно, свидетельствуют о ритуальном жертвоприношении. Три главных радиуса этого памятника проходят, как оказалось, через центр могилы ребенка. Линия восхода Солнца в день летнего солнцестояния образует прямой угол с могилой; линия восхода Солнца в день зимнего солнцестояния расположена почти под прямым углом к первому радиусу; а линия крайнего положения захода Луны на севере проходит в направлении, строго противоположном (в горизонтальной проекции) радиусу зимнего солнцестояния. Человек, владеющий азами астрономического знания, может заподозрить в этом какую-то ошибку; действительно, разве могут линии, указывающие на восходы и заходы Солнца и Луны, образовывать на широте Вудхенджа одинаковые направления? Ответ заключается в том, что если при возведении памятника подобрать соответствующие высо́ты искусственного горизонта, то направления (азимуты) радиусов могут быть приведены в точное соответствие. Именно это и сделали строители Вудхенджа, старательно приспособив постройку к могиле сакральной жертвы.