Полная версия:

Пока нас помнят, мы живём. Проза, стихи

Я, Галя, первой вышла замуж за студента. Он только учился и был отличником. А я и работала, и училась, а потом ещё и растила дочь. Вся наша жизнь проходила в деревянном доме-коммуналке вблизи станции метро Новослободская. Теперь от этих старых домов не осталось и следа. Муж успешно окончил институт и работал инженером. Но ему видно надоела однообразная семейная жизнь, да в тесных условиях. В одной небольшой комнате жили он, я, его мать и наша дочь Марина. Он стал погуливать и оставил семью.

Вскоре после развода я с дочкой получила комнату в отдалённом районе Москвы на улице Молдагуловой – это возле теперешней станции метро Выхино. В соседней комнате жила пожилая женщина, опять это была коммуналка.

Марина росла красивой и умной девочкой. После ухода из семьи отца она сразу повзрослела, а ответственной она была всегда. Училась на отлично. Об её требовательности к себе говорит то, что перед каждой контрольной работой – диктантом она просила меня, вернувшуюся с работы, продиктовать ей какой-нибудь текст, чтобы проверить знания.

Тогда, а может быть и сегодня, никто не может сказать, откуда берётся эта напасть – рак крови. Моя Марина тяжело заболела. Она почему-то заранее говорила: «Мама, я боюсь тринадцати лет». Я её успокаивала, что всем бывает тринадцать лет и мне тоже было тринадцать. В этот год она не захотела ехать на юг в лагерь от моей работы и мы отдыхали в Подмосковье. Только мы отметили её день рождения, как она заболела по всем признакам ангиной. Попыталась лечить её известными мне средствами. Не помогло, температура осталась высокой, не снижалась. Вернулись в Москву, вызвали врача. Он подтвердил диагноз и выписал те же лекарства.

Всё бестолку. Положили в больницу, сделали пункцию спинного мозга и обнаружили рак крови (белокровие). Ей оставалось жить несколько месяцев. Тогда не умели лечить этот вид рака.

Мне одной было трудно дежурить возле дочки день и ночь. И мне на помощь пришли родственники. Дежурили поочерёдно и тётя Таня, и сёстры. Как-то днём дежурила Нина.

Марина самостоятельно уже не могла сесть в постели – её надо было поднять за подмышки и усадить в подушки, а чтобы прополоскать ей горло, надо было поддерживать её голову, сама она не могла её удержать. Как раз во время дежурства Нины, Марину навестил отец. Он покормил дочь супом, а оставшееся куриное мясо предложил съесть Нине. Нина боялась заразиться и боялась есть мясо из тарелки больной. Но с другой стороны ей не хотелось показать девочке, что та тяжело больна, и потому съела мясо. А потом долго мучилась, боясь тоже заболеть, ведь никто не знал, заразна ли эта болезнь и как она передаётся.

Перед смертью, когда я пришла к ней, она стала меня торопить: «Мама, скорей переодень меня, а то не успеешь. Расчеши мне волосы». Так и случилось. Это забыть невозможно. Как это она могла всё предчувствовать.

Через какое-то время я вышла замуж за умного парня, но который ленился учиться и потому стал только квалифицированным рабочим, хотя его отец имел два высших образования. Вскоре у нас родилась дочь Света. Мы съехались с Володей, сдав своё жилье государству. Он сдал свою квартиру, а я свою комнату, мы получили от государства новую двухкомнатную квартиру на улице маршала Голованова. Всё бы хорошо, но он стал злоупотреблять выпивкой. Как-то, забыв ключи дома и будучи нетрезвым, попытался с соседнего балкона перебраться в свою квартиру. Упал. Как ещё не разбился на смерть. Только сломал ногу. Долго болел, лечился, но всё-равно умер.

Света выросла, вышла замуж, родила детей, окончила институт параллельно с работой. Теперь у меня два замечательных внука Иван и Данила. Один увлекается техникой, а второй неплохо играет на скрипке… Впрочем пусть они сами расскажут о себе, когда вырастут.

Тане же предоставляю слово прямо сейчас.

Я полностью согласна с сестрой Галей – родители Нины для нас двоих были самыми родными после отца – вторыми родителями.

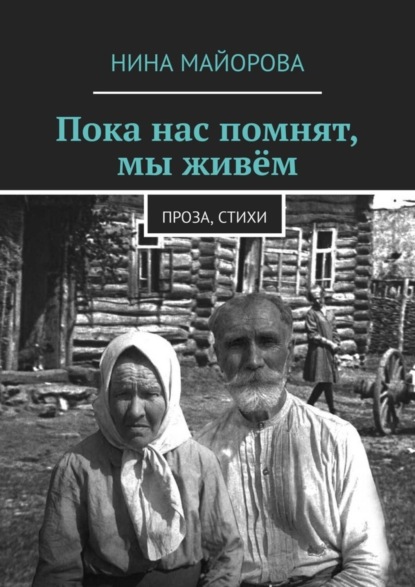

Елена Степановна Майорова

Не зря, когда я выходила замуж, мы с Борисом – моим будущим мужем, просили благословения не только у отца, но и у тёти Лены и дяди Коли. Нина тоже очень чувствует родство и мы с ней всю жизнь поддерживаем тесную связь.

Николай Майоров

Вы уже знаете, что помимо родни нашего папы у нас появилась многочисленная родня второй папиной жены – тёти Тани, у которой было ещё пять сестёр и брат. Со всеми мы периодически общались – встречались по праздникам. Родня тёти Тани – так мы продолжали её звать и после замужества – относилась к нам хорошо. Их мама при прощании всегда угощала нас сбережёнными конфетами, доставая их из заветной коробочки.

Особенно близка нам и по возрасту и по месту жительства была дочь тётитаниной сестры Кати – Валя Орешина, с которой мы часто после школы ходили на каток в парк ЦДСА недалеко от нашего дома и театра Советской, ныне Российской, Армии, построенного в виде звезды. Но это видно только с неба. Часто в детстве мы играли не только у нас во дворе, но и на ступенях этого театра. Самое смешное, что Валя, уже будучи взрослой, не разбиралась в родстве: нас она признавала роднёй, а Нину нет, считая её только близкой знакомой. Как-то за большим столом на дне рождения нашей сводной сестры Оли мы посмеялись над ней, спрашивая, сестра ли ей Оля. Она подтвердила. Тогда ей сказали:

«Но ведь Оля и Нине двоюродная сестра». Она согласилась и сказала, что теперь и Сашу, нашего двоюродного брата, будет считать роднёй.

Маленькая Нина Майорова

Воспоминания далёкого детства – это Пенза, где мы все были в эвакуации. Ярко помню, что, когда нас трёхлетних усаживали на ночь на горшки, нам в руки давали по полену (печь топилась дровами), чтобы мы стучали ими по полу, отпугивая крыс. Соседи по коммуналке считали, что крысы живут у нас в комнате и потому нас не трогают, а у них шуруют.

После Пензы мы с Галей почти до школы жили в семье Нины возле Киевского вокзала.

Поэтому в День Победы мы с кем-то из взрослых вышли на площадь Киевского вокзала. Там собралась огромная толпа народу и все ждали салюта. Помимо салюта нас поразило множество прожекторов, которые освещали всё небо и портрет Сталина, который держался на тросах с помощью дирижаблей.

Примерно за год до школы отец устроил нас в детсад, чтобы мы привыкали быть в коллективе. Отец тогда жил в квартире деда по матери Ивана Яковлевича на Новой Божедомке, теперь улица Достоевского. Вечером из детсада нас забирала сестра отца – тётя Вера, которая через собес была оформлена опекуном. Можно сказать, что тогда из-за нас у неё не сложилась личная жизнь. Когда отец женился на Татьяне Ильиничне Хохловой и она стала жить с нами, Вера Степановна устроилась на работу в Агенство Печати Новости, где случайно встречалась с Галиной Брежневой – дочерью Генсека.

Каждое лето школьные каникулы мы проводили у папиных родителей в деревне. Там нас привлекали к посильному труду. Мы пололи огород, шевелили и сгребали сено, иногда пасли скотину. Это нас не угнетало, а было даже интересно.

Когда мы учились в пятом классе, бабушку парализовало. При этом у неё случались припадки: её подбрасывало на кровати, а зубы сильно стискивались. Дедушке при этом приходилось прижимать её к кровати, а в рот вставлять деревянную ложку, которыми тогда ели в деревнях (нам кстати нравилось есть такими ложками), чтобы она не задохнулась. Припадки случались довольно часто. Это мучило не только её, но и окружающих. Тётя Лена

– Нинина мамаа, сходила к гомеопату, так как бабушка никогда не пила лекарств. Гомеопат сказал, что вызов на дом, а тем более за город, будет очень дорог, поэтому заочно на основе рассказа о припадках выписал ей лекарство – мелкие шарики, которые надо было принимать сразу по-нескольку штук. Бабушка сначала боялась их принимать, но сама стала напоминать о них, когда почувствовала облегчение – припадки стали намного реже. Летом на каникулах мы ухаживали за бабушкой, отгоняя мух и кормя её с ложечки.

Мы с Галей получили после школы-десятилетки сначала средне-техническое образование, а потом и высшее каждый по своей специальности.

Я училась на заочном отделении Московского авиационного института (МАИ), а днём работала на заводе, где и познакомилась со своим будущим мужем Борисом, который тогда работал фрезеровщиком. – воистину, чтобы стать генеральшей, надо замуж выйти за лейтенанта…

По окончании МАИ я продолжала работать на заводе, но уже инженером, а затем в КБ (конструкторском бюро) Сухого, где проектировали не только новые самолёты, но и тот самый знаменитый Буран.

У Бориса мама Екатерина Николаевна, по мужу Хлопова, была домохозяйкой, растя детей – Надю и Борю. В войну, роя окопы для защиты Москвы от немецких танков, она простудилась, тяжело болела и потеряла одно лёгкое. А отец Василий Петрович Хлопов после войны служил в КГБ и потом говорил, что принимал участие в аресте Берии.

Борис в детстве был озорником, в школе учился посредственно и поэтому по совету отца после школы поступил в ФЗУ, где учился на фрезеровщика. Он посерьёзнел, стал отличником, получая повышенную (сталинскую) стипендию. Закончил училище с золотой медалью. По окончании училища работал на заводе и одновременно учился на вечернем отделении Московского авиационного института (МАИ). С завода был призван в советскую армию, где отслужил три года. После армии продолжил работу на заводе и учёбу в институте. Его трудовой путь – от фрезеровщика до техника, затем инженера и главного конструктора.

Теперь он крупный радиоинженер, разработчик радиотехнических устройств, доктор технических наук, профессор, академик. Без его бортовой аппаратуры не обходятся космические корабли, в частности, космической системы «Лиана». Он главный конструктор ОКР (отдела космических ракет): «Октава-1». «Октава-с», руководитель НИР «Конкурс», «Мираж», «Простор», «Долина», которых побаиваются американцы. В 1982-м году он был в командировке в Сирии, где благодаря его станции «Октава» удалось сбить американский самолёт-невидимку.

У нас прекрасная дружная семья: две дочери Наташа и Катя, названные в честь моей умершей мамы и свекрови. Наташа получила высшее образование и работает по специальности в поликлинике старшей медсестрой. Катя окончила художественное училище, но работает не по специальности. У них родились сыновья Ярослав и Степан. У Ярослава две дочки Лилиана и Виктория, у Степана – Ева. Нас несколько удивила эта «иностранщина», но что поделаешь – у молодых своя голова на плечах.

Мы с Борисом уже отметили «золотую свадьбу», чего желаем и нашим детям, внукам и правнукам. Я сама удивляюсь, какая у меня теперь огромная семья – за столом в ресторане собралось чуть ли не пятьдесят человек, включая семьи и родню моих внуков. Вот какая я богатая! Кстати, кто-то из гостей сказал, что в успехах Бориса есть и моя заслуга. Я скромно промолчала, но в душе согласилась.

Бывают ли на свете чудеса?

Как ни странно, я себя практически не помню маленькой. Наверное, я недостаточно стара, чтобы это помнить. Ведь врачи говорят, что старики помнят то, что с ними было давно, а того, что было вчера – не помнят. Так что я состарилась только наполовину – не помню, что было давно также, как и то, что было вчера. Поэтому, позволю вам рассказать то, что помню по рассказам родителей и братьев.

В начале войны, когда немцы уже приближались к Москве, папа приехал за нами в деревню в дальнее Подмосковье и предложил уехать всем в эвакуацию. Мы, мама, я, мой шестнадцатилетний брат Виктор и мои двоюродные сестры-двойняшки двух с половиной лет, гостили в двухстах километрах от Москвы в деревне у бабушки с дедушкой. Папа считал, что если мы все будем вместе, то ему будет спокойнее за нас, на фронте.

Однако бабушка, увидев вещий сон, который я описывала ранее, воспротивилась отъезду, сказав: «Немца здесь не будет и нам с дедом незачем уезжать отсюда, оставляя дом и хозяйство!»

Когда папа вывозил нас из деревни в Москву, мне казалось, что над нами кружит фашистский самолет, противно воя.

Несколько дней мы пробыли в затемнённой, подверженной налётам немецких самолетов Москве. Когда объявляли воздушную тревогу, мама не успевала нас троих одевать, чтобы вести в бомбоубежище, поэтому мы оставались дома, прятались под большой обеденный стол и там играли до отбоя…

Уезжали мы из Москвы, когда к ней стягивались войска не только для обороны, но и для парада в честь очередной годовщины Октября – брат это вспоминал. Ехали мы на полуторке, крытой брезентом, в Пензу, куда машина везла кого-то по делам, захватили заодно и нас. Ночи были холодные, ночевать просились в деревенские избы. В тяжёлые времена люди сплачиваются и помогают друг – другу. Поэтому и нас пускали переночевать, хоть нас было шестеро, вместе с шофёром. В тепле, за чаем, начинались расспросы: «Что, это все ваши?» – указывая на малышню.

«Да, мои, сыну шестнадцать, дочка, а эти двойняшки – сиротки. Мать умерла в роддоме, а отец, как и положено, на фронте. Всем им по два с половиной года».

Тут одна из женщин и говорит: «Попомни мои слова, за твою доброту все твои вернутся с войны!» Мама, не поверив, запричитала: «Такая война…». Но и это предсказание сбылось.

Вернулся с войны мой отец, хотя несколько раз был на краю гибели, вернулся старший брат, окончивший в июне сорок первого школу с отличием, но поступивший вместо запланированного ВУЗ-а в артиллерийское училище и распределённый, по его окончании в Подмосковье, оберегать Москву от налётов фашистских самолётов. Вернулся и второй брат, который ушёл добровольцем на фронт, как только ему исполнилось восемнадцать… А вы говорите – чудес не бывает…

Мамины рассказы

Мой отец – Майоров Николай Иванович – кадровый военный, воевал в Первую мировую войну, в гражданскую, в финскую и в Великую Отечественную войну. Закончил войну с многочисленными наградами в звании гвардии полковника. Мама – Майорова Елена Степановна, пока не было детей, учительствовала, а как появились дети, стала обычной домохозяйкой на иждивении мужа. Будучи военнослужащим, папа подчинялся приказам и служил там, куда его направляли, а вместе с ним переезжала и его семья.

Первый мамин ребенок – Ниночка – умерла от воспаления легких зимой 1921-го года, а в 1923-м году родился сын Владимир, в 1925-м году – Виктор. Когда умерла Ниночка, папа служил в Песках под Москвой. Как-то к ним в дом пришёл проверяющий из Москвы. Он увидел пустую детскую кроватку и спросил: «А где же ребёнок?» Мама молча показала в окно, из которого было видно кладбище. Проверяющий посочувствовал и вскоре папу перевели в Москву. На всё лето воинские части переводили в летние военные лагеря, где они продолжали военную подготовку в полевых условиях, а семьи командиров жили поблизости, иногда на территории гарнизона, а иногда и среди местного населения.

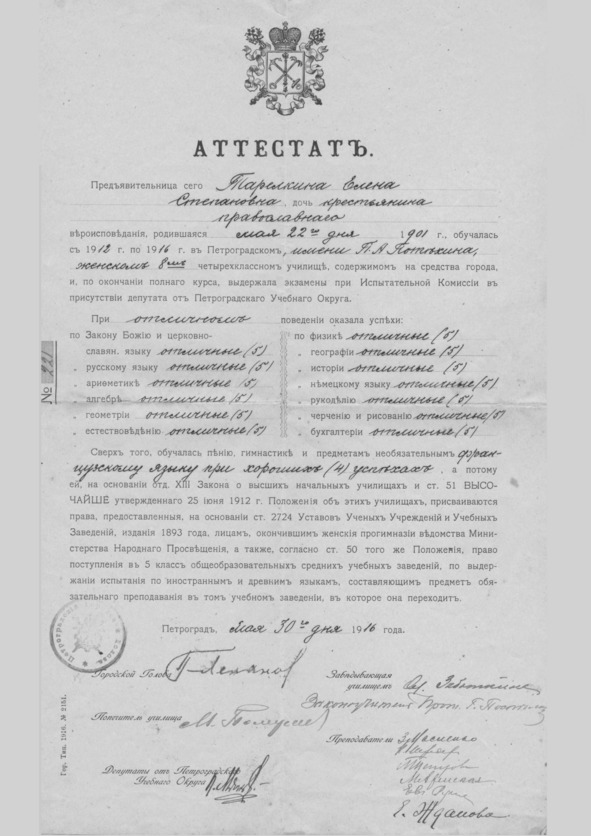

Аттестат. Фото из семейного архива

Однажды, прогуливаясь с ребятами, мама зашла в соседнюю деревню и спросила свою знакомую Валю. Оказалось, что Вали нет дома, и её мать сказала, что Валю можно найти в поле, куда она орать поехала.

– А что же она там орёт? – спросила мама.

– Да, по-вашему, значит пашет.

В другой раз мама вышла на просеку, где ещё трудились лесорубы. Мама хотела присесть отдохнуть на только что срубленную сосну, как вдруг её остановил молодой парень-лесоруб: «Не садитесь, а то обсеритесь». Мама возмутилась: «Почему же я обсерюсь?» Лесоруб пояснил, что серой они называют смолу, а если замажетесь смолой, её трудно очистить… Как-то в других лагерях мама пошла вешать выстиранное белье на чердак – так было принято. Чердак двухэтажного дома был высокий и к нему вела крутая лестница. За мамой увязался соседский малыш. Мама его пыталась остановить, говоря, чтобы он за ней не ходил, но малыш всё лез и лез, вдруг оступился и кубарем скатился с лестницы. У мамы, как говорят, сердце в пятки ушло: «Что же будет». Но малыш даже не ревел, поднялся и гордо сказал: «Во, как я умею плыгать!»

Ещё мама запомнила такую сценку в парке, где гуляли молодые мамы с детьми. За одной из мамаш стал приударять молодой офицер. Её сыночек играл в песочнице, но он помнил, что, уезжая в командировку, отец наказывал ему следить за мамой. Он так и сделал. Видя, как мать оживленно беседует с молодым человеком, он один раз позвал мать, потом второй. Никакой реакции, мать только отмахивается. Тогда сын заорал: «Мам! Я в штаны наклал».

Офицер смутился и удалился. Матери нечего было делать, как подойти к сыну. Но оказалось, что это была «военная» хитрость мальчишки, чтобы отогнать назойливого ухажёра.

Мама с папой, будучи молодыми, наблюдали, как соседский мальчик, глядя в окно, говорил своей маме: «Вон Вася идёт». Оказалось, что это был его отец. После этого мои родители решили обращаться друг к другу при детях «папа» и «мама».

Когда мы были в эвакуации в Пензе, с мамой произошел такой случай. Мама пошла на рынок за продуктами. Долго стояла в очереди и услышала, как кто-то, вспоминая довоенную жизнь, рассказывал, как вкусно было есть фаршированную утку или гуся. На что другой человек, вздыхая, ответил, что это сейчас он с удовольствием и по отдельности съел.

Уже с продуктами мама шла по рынку, в одной руке неся тяжёлую сумку, а в другой дамскую, в которой, конечно же, были документы и деньги. Вдруг она услышала щелчок замка дамской сумочки. Обернувшись, она увидела мужчину, который лез в её сумочку. Мама не растерялась и строго сказала: «Прежде чем лезть ко мне в сумку, поинтересовались бы, сколько у меня детей». На что вор спокойно ответил: «А вы, гражданочка, не так сумочку носите». «А как же её носить?» – «Под мышкой», – ответил вор и скрылся.

Помните фильм «Офицеры»? Так вот, некоторые говорят, что этот фильм почти про нашу семью: папа и братья воевали в Великую Отечественную войну. Племянник, его дочь и внук выбрали ту же профессию – «Родину защищать». Династия продолжается.

Награды Николая Ивановича Майорова

Папа и мама были красивой парой. Из-за занятости папы редко попадали в театр, и поэтому мама никак не могла «угнаться за модой»: все в длинном, а она в коротком платье и наоборот. Папа по этому поводу шутил, что она является законодательницей моды.

Фамилии бывают разные, иногда даже чудные, я, например, встречала такие фамилии, как Бабминдра, Педан, а в институте на факультете экономики сельского хозяйства деканом был Жеребилов, а общеэкономического – Озеров. У папы в части служил врач Кобылкин и у него была замечательная семья.

Но однажды, рассказал папа, молодые офицеры разыграли молодых людей: юноша представился девушке – Жеребцов, а она в ответ – Кобылкина. Так они и не поняли, настоящие ли это фамилии, и расстались.

Наша соседка по лестничной клетке рассказала маме, как её обманула якобы глухонемая девушка. Соседка только что получила зарплату, а на улице к ней подошла девушка и знаками стала показывать, что ей нужна монетка, чтобы позвонить по телефону-автомату. Соседка показывает, что у неё нет мелочи. Тогда та сама лезет в сумку и перебирает купюры, убедившись, что там нет нужной монеты, уходит. И только дома соседка обнаруживает пропажу денег и соображает, что глухонемая не может говорить по телефону, а ей так было жаль эту симпатичную девушку.

Ниночка

Как-то при переезде я разбирала вещи в мамином шкафу. Среди старых поношенных вещей я нашла лоскут плотной белой ткани, а в нем – детское платьице, сшитое из портяночного материала. Это была вечная мамина память об умершем первом ребенке: на лоскуте ткани маминой рукой выведено: «Ниночка умерла двадцать первого декабря тысяча девятьсот двадцать первого года в возрасте одного года и пятнадцати дней…». Я конечно из маминых рассказов знала, что помимо двух братьев у меня была бы еще и старшая сестра. Всё это я принимала довольно спокойно, будто это было, а может и нет… Тем более, мама вздыхала, что если бы она осталась жива, то по возрасту попала бы на войну и могла бы там погибнуть. А тут при виде этого платьишка у меня сжалось сердце, к горлу подступил комок и глаза затуманили слёзы. Мне вдруг стало жаль всех: и маму, и Ниночку, и себя. Это стиранное-перестиранное сероватое детское платьице из грубоватой ткани заставило меня плакать навзрыд. «Что там у тебя?», – спросила мама. Я молча показала ей свою находку: «Как это случилось?». И мама рассказала: «А из-за моей неопытности по молодости. Это был мой первый ребенок. Воинская часть, где служил папа, стояла на станции «Пески». Я там учительствовала. Как тогда говорили, участвовала в ликвидации безграмотности населения, а в данном случае – солдат. Ниночка – белокурая голубоглазая девочка росла не по дням, а по часам, как в сказке. В шесть месяцев она вставала в кроватке, агукала, улыбалась во весь свой беззубый рот, а если её брали на руки, то она, упираясь ножками в колени взрослых, начинала приплясывать. Солдаты, которые были свободны от службы, прибегали к нам, чтобы позабавиться с «живой куклой» – нашей Ниночкой. Вскоре, я собралась погостить к своим родителям в деревню и показать дочку. «Вот это – твоя бабушка, – сказала я Ниночке, – зови её «баба». И Ниночка тут же повторила: «Ба-ба». – «А это – твой дедушка, зови его «деда» и она сразу сказала: «Де-да». «Ой, Лена, да она у тебя жить не будет»… Тут уж я расплакалась: «Когда другие мне такое говорили, не верила, а тут родная мать…». Примета, оказывается, такая была: если ребёнок быстро не по возрасту развивается, то не жилец он на этом свете. Прошло лето, я вернулась в военные лагеря, всё пошло своим чередом. О грустном забыла. Вот уже и декабрь. Скоро день рождения Ниночки. Надо же ей годик справить. Решила пригласить жён командиров – папиных сослуживцев. Декабрь в ту пору стоял суровый, хоть и снежный, а мороз в прямом смысле трещал. В один из таких морозных вечеров я и отправилась по соседним избам приглашать гостей. Ребёнка не с кем было оставить, вот я её закутала в одеяло и к соседке, затем к другой. А от них скоро не уйдёшь: поболтали, обменялись мнениями о том, о сём. Особенно засиделась у последней товарки, а доченька так закутанной в одеяло и была. Выхожу я из избы, за мной пар клубится, тут Ниночка глубоко вдохнула морозный воздух, а я на это внимания не обратила. Вот на другой день моя девочка и разболелась: плачет, жар у неё… Вызвали фельдшера, тот назначил лечение, вроде и помогать стало. Только он, фельдшер-то, уходя сказал, что лучше бы детского врача вызвать, он де не специалист в детских болезнях. Это мне запало в душу, вспомнила о примете. Нашли «детского» врача, да лучше бы и не находили – коновал это какой-то был… Поставил диагноз «паратиф» и велел лечить примочками. Так вот я своими руками дочурку мою, Ниночку, на тот свет и отправила…

Но примета тут не причём, просто тогда не умели лечить воспаление лёгких, да и дети теперь куда более развитые, чем в те времена. Когда же у меня второй ребёнок родился Володя, так мы с папой поначалу его считали дурачком: и не говорил долго, и ходить поздно стал – опять же мы не знали, что мальчики развиваются позже… Кстати, тебя мы в честь Ниночки и назвали.»

Прошло много лет. Мамы не стало… Опять, перебирая мамины вещи, наткнулась на детское платьице, сшитое из портянки, – платье моей старшей сестренки Ниночки. Как же тяжело жили люди в то время, а детей растили…

Народная примета и вещий сон

Итак, мы оказались в Пензе. Нам, детям, все было интересно: увидев на улице недействующий фонтан с белой окантовкой, Таня воскликнула: «Ой, какой большой горшок!»

Как – то закончилась крупа и мама сказала: «Вот доедим кашу – и зубы на полку». «А как же мы их вынем? Они не вынимаются у нас!» – заметила маленькая Галя.

В эвакуации мы жили в коммуналке на втором этаже двухэтажного дома, в ближайшей к лестнице комнате. Как – то на этой лестнице поутру взрослые обнаружили храпящего крупного молодого человека. Нам, детям, он показался просто огромным, как дядя Степа. Им оказался молодой матрос, очевидно перепутавший лестницу с трапом.

Помимо этого происшествия, с нами было там много других замечательных событий. Два случая расскажу.

Как – то брат принёс из колонки ведро воды и поставил его на скамейку. Вода была холодная, а ведро вдруг зашумело, будто его на горячую печь поставили. «К чему бы это?» – мама побежала к соседке. «Да это к вестям», – говорят ей.

И что вы думаете? Наутро я проснулась с плачем: «А где папа?» – «Как где, на фронте» – говорит мама. «Нет, он здесь был, а шинель его вот там висела!» – хныча, показываю на пустой гвоздь, вбитый в шкаф. Меня с трудом успокоили. Но уже этой ночью стучит в дверь соседка и говорит: «Вас там какой – то Николай Иванович спрашивает». Мама бросилась вниз по лестнице, внизу стоял мой отец. Он был в Пензе по делам и заехал нас навестить. Все произошло так, как было во сне. Мама боялась, что я могу испугаться, увидев отца, но я только обрадовалась – папа был рядом и шинель его висела на гвозде…