Полная версия:

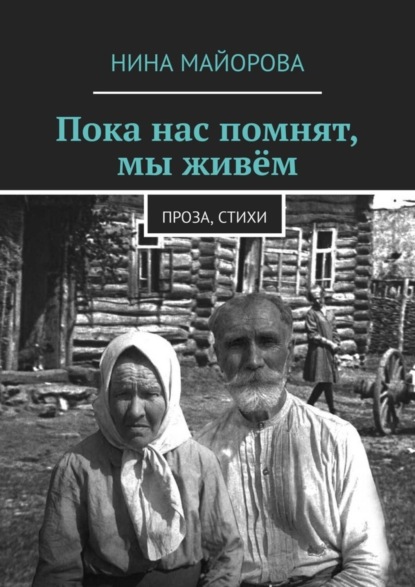

Пока нас помнят, мы живём. Проза, стихи

Ире с матерью было запрещено жить в Москве и Ленинграде. Ира поступила в Саратовский университет на химический факультет. Блестяще училась. Даже вроде бы получала повышенную (сталинскую) стипендию. При распределении она заявила на комиссии, что хочет, чтобы её послали в самую глушь. Так её и распределили. Она рассказывала, что когда ехала в эту деревню, шофер сказал, что это то самое место, где только общие бани. Оказалось, что действительно в этом далеком селе (вроде бы север Архангельской области) были общие бани для мужчин и женщин. Но для Иры баню готовили специально в отдельный день. Ира была очень одаренным человеком и замечательным рассказчиком. Мы, её двоюродные сестры и брат, не отходили от неё, когда она приезжала в Татины, завороженно слушали её рассказы. Неважно, о чем они были, – все было очень интересно. Впоследствии, она поселилась в Зарайске (за 101-м км от Москвы), расположенном на берегу реки Осётр. Татины были в 20-ти км от Зарайска. Всю жизнь проработала в школе. Стала заслуженной учительницей СССР. Школу, где она преподавала, стали называть с химическим уклоном. Многие ученики школы впоследствии закончили химфак МГУ.

За несколько лет до смерти она нам рассказала о своих жизненных перипетиях. Оказывается, что в университете её завербовали в осведомители. Вызвали в КГБ и припугнули тем, что отец в тюрьме, ты- немка, если не хочешь, чтобы твою мать и сестру посадили, то должна докладывать обо всем, что говорят студенты. Она согласилась. Конечно, докладывала только положительное, но настроение было ужасное. Поэтому Ира попросилась при распределении в самую глушь, надеясь, что её там не достанут. Что на самом деле и было, никакого КГБ в этой глуши не было. Вернувшись в центральную Россию, в Зарайск, к ней снова пришли из КГБ. Она должна была ходить на конспиративную квартиру и докладывать. Ира срочно вышла замуж, чтобы уйти от службы в КГБ, сославшись на ревность мужа. Оперативники после этого довода от неё отстали.

Ира была замужем три раза. Первый брак был неудачным и развалился сам собой. Второй брак распался из-за матери (тёти Ани), которая постоянно предъявляла претензии к Ириному мужу. Третий брак оказался счастливым. Ира вышла замуж за инвалида войны, потерявшего на войне ногу, который был старше её на десять лет. Она ушла на пенсию в пятьдесят лет (для педагогов пенсия в советское время назначалась на пять лет раньше). Пенсионных денег им хватало и они вместе с мужем стали путешествовать по центральной России. Он увлекался фотографией и писал статьи в журналы и газеты. Ира говорила, что это было самое счастливое время жизни, пока они не стали болеть. Я её спросила, почему она так рано ушла на пенсию. Ирина – заслуженный учитель СССР, завуч, любимица учеников. Она ответила: «Последнее время руководство стало настаивать на фальсификации успеваемости. Мне с этим тяжело смириться».

Елена, моя тётя, родилась в Санкт-Петербурге. Окончила гимназию. Знала несколько языков. Тётя Лена всю жизнь была очень красивой. Это не только моё мнение. Об этом свидетельствуют многие мои знакомые и родственники. Женская гимназия, в которой она училась, находилась под патронажем императрицы. И однажды она приехала в гимназию. Конечно, к этому приезду очень готовились. Нужно было выбрать самую красивую девочку славянской внешности, которая преподнесла бы цветы императрице. И этой девочкой оказалась Елена. Немаловажным фактом оказалось то, что она имела прекрасный цвет лица. Не бледный, характерный для петербуржцев, а яркий, с нежно-розовыми щеками. Розовые щёки – это одна из особенностей породы людей из села Белыничи. Я там встречала не раз таких людей. Причём не только у женщин, но и у мужчин. Мой папа до тридцати лет тоже имел розовые щёки. Он очень по этому поводу переживал и даже при обследовании спросил у врача, что ему делать. Врач ответил, что с возрастом это пройдёт.

Моя тётя вышла замуж за боевого командира Красной армии Николая Ивановича Майорова. Службу он начал ещё в царской армии в 1914-м году. Получение офицерского звания в царской армии давало сразу право на получение дворянства. Николай Иванович был из простой семьи, стал офицером во время первой мировой войны. Он служил в конной армии и, говорят, пришёл свататься к Елене на боевом коне с шашкой наперевес. Они прожили счастливо всю жизнь, у них родилось четверо детей: две девочки и два мальчика. Первая дочка умерла от воспаления лёгких. Второй дочкой была Нина. Мальчики Виктор и Володя были воспитаны в патриотическом военном духе. Виктор, когда ему исполнилось восемнадцать лет ушёл добровольцем на фронт, а после войны закончил военно-политическую академию им. В. И. Ленина и после выхода в отставку стал преподавать политэкономию в одном из ВУЗов. Владимир в начале войны окончил артиллерийское училище и защищал небо Москвы от налетов фашистских самолётов. А после войны окончил артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, где и стал преподавать тактику, защитив кандидатскую.

Дядя Коля был очень весёлым и искромётным человеком, постоянно шутил. Тётя Лена была очень доброй и заботливой. Эта забота проявлялась не только по отношению к детям, но и по отношению к родственникам. Мой папа, младший брат тёти Лены, несколько лет жил у них в семье, пока учился в техникуме. Тётя Вера, младшая сестра тёти Лены, тоже постоянно находилась под её патронажем. Во время войны тётя Лена взяла под свою опеку детей своего брата Николая (Таню и Галю), у которого скоропостижно скончалась жена. Таня и Галя до сих пор считают её своей второй мамой. Долгое время, пока родители Нины были в силе, их семья была центральной в семье Тарелкиных. Тётя Лена и дядя Коля Майоровы были хлебосольными и гостеприимными хозяевами и по праздникам собирали родственников у себя дома.

Николай – мой отец – родился в Санкт-Петербурге. Когда пришло время, дед отвёл его в школу в первый класс. И в установленное время пришел за ним, но не нашел. Стал искать. Оказалось, что маленький Коля перепутал классы и пришёл во второй класс. Во втором классе в первый день учебы проводились контрольные – по математике и диктант по русскому языку. Со всеми контрольными маленький Коля справился. И учитель предложил деду оставить Колю во втором классе. Не хватало только подготовки по закону Божьему. Нужно было выучить несколько молитв.

После окончания реального училища, Николай решил поступить в строительное училище на отделение гидравлики, тогда очень модным считалось направление гидроэнергетики. И он хотел строить гидроэлектростанции. После окончания училища он строил гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии в Баксанском ущелье (план «ГОЭЛРО»). Затем, в 36-37-м году, Николая пригласили работать в «Аэропроект» – организацию занимающуюся строительством аэродромов, он всю жизнь проработал в этой организации. Построил десятки аэродромов по всей стране. Исколесил всю Россию. Во время войны строил пересадочные аэродромы в Сибири. В 1942-м году между СССР и США был заключен договор о поставке в СССР военных самолетов. Поставка могла быть осуществлена только через восток (на западе шла война). А самолеты не могли преодолеть в то время большие расстояния без дозаправки. Для этого нужны были пересадочные аэродромы.

Папа был знаком с некоторыми известными летчиками, в частности с Марией Расковой. Дружил с Борисом Бугаевым, в то время, когда он был обычным летчиком, а впоследствии стал министром гражданской авиации СССР и главным маршалом авиации. Папа принимал участие в строительстве аэропорта Домодедова, аэропорта в Улан-Баторе (Монголия), аэропорта в Кабуле (Афганистан).

Николай Иванович Майоров

Для строительства аэродрома в Кабуле король объявил конкурс. В конкурсе участвовали Англия, Франция и СССР. Наши представители были направлены в Кабул, в том числе и папа. Они проводили изыскательские работы и делали проект. Проект СССР победил. Король Афганистана устроил для участников конкурса королевский прием. Представители Англии и Франции относились с уважением к нашей делегации, говорили, что русские не сильны в языках, но их проект оказался лучшим. Наших представителей перед поездкой в Афганистан приблизительно полгода обучали английскому языку. Никто не предупредил наших инженеров, как вести себя на королевском приеме. Сначала был первый зал с обильными закусками. Потом король встал, щелкнул какой-то палочкой и пригласил всех во второй зал. Во втором зале было по-нашему второе. Этот зал наши инженеры тоже спокойно выдержали. Затем король встал, щелкнул палочкой и пригласил всех в третий зал, а потом, после третьего зала пригласил всех в четвертый. И не обошлось без конфуза. Один из инженеров так объелся, что его пришлось госпитализировать. Николай об этом рассказывал без жалости к потерпевшему. Этот инженер был очень жадным и всех своих товарищей, как говорят, достал.

Николай женился в тридцать лет. Его жена Наташа была дочкой профессора русского языка и литературы Ивана Яковлевича Блинов. Она родила ему двух близнецов Таню и Галю. Позвонила из роддома, что её выписывают завтра. На следующее утро Николай приехал забирать жену, но оказалось, что она ночью умерла – послеродовой тромб.

Как кормить и кто будет ухаживать за новорожденными никто не знал, девочек отдали в дом малютки. Конечно, их навещали. Через полгода Кузьма вместе с папой при очередном посещении заметили, что девочки очень слабы и решили их забрать.

Кузьма организовал родственников для их воспитания. Сначала с ними вроде бы сидела Вера, младшая сестра Кузьмы и Николая. Ей за это платили. Затем девочки жили у Кузьмы вместе с его женой и сыном Сашей. Тётя Маруся очень хотела оставить девочек себе и удочерить. А во время войны девочки воспитывались вместе с Ниной в доме моей тёти Елены. Сёстры жили там вплоть до того, как Николай женился во второй раз. Девочки, можно сказать, спасли отца. Он был во время начала войны призывного возраста. Практически все, кто был призван в 41-м году, погибли. Папу не призвали, так как он был единственным кормильцем в семье. В 42-м году стали призывать всех подряд. Но тут был заключён договор с США о поставке самолётов: папа начал строить аэродромы в Сибири.

Самым непонятным в этой истории является поведение семьи Наташи – первой жены папы. У Наташи были мать, отец и брат. Почему они почти не принимали участие в воспитании девочек? Мать Наташи, через несколько месяцев после рождения близнецов покончила жизнь самоубийством. Вроде бы она бросилась под поезд. До конца ничего неизвестно, но есть версия, что Иван Яковлевич, отец Наташи, стал изменять жене. И это стало известно не только близким, но даже обсуждалось в прессе. То есть, измена превратилась в публичный скандал. Брат помогал деньгами, но рано умер.

Иван Яковлевич был похож на академика Лихачева, с виду – интеллигент до мозга костей. Преподавал ораторское мастерство ведущим центрального телевидения. Принимал участие в составлении словарей русского языка… и дарил внучкам пустые коробки из-под конфет. После войны женился на Марии Шахназаровой. Шахназарова – это фамилия по её бывшему мужу, который был видным ответственным работником в министерстве авиационной промышленности. Когда у Марии родился внук, Иван Яковлевич стал настоящим дедом. Очень трогательно возился с приемным внуком, почему-то родные внучки его не интересовали совсем.

Николай женился во второй раз после войны на Татьяне Ильиничне Хохловой. Семья Хохловых была большая и дружная. Но об этом отдельная история. Татьяна окончила педагогический техникум перед войной и её распределили учительницей в Бурят-Монголию, в одно из сел, находящихся на границе с Китаем. Наполовину село было бурятское, наполовину русское. Её поселили в дом цыганки. В долгие зимние вечера цыганка научила Татьяну гадать. Конечно, всё это воспринималось как шутка, но впоследствии это стало иметь значение. Вскоре началась война. После возвращения из Бурят-Монголии Татьяна эвакуировалась вместе с московскими школьниками на Урал. Она была учительницей и воспитателем. У хозяйки, у которой она поселилась, сын и муж были на фронте. И хозяйка постоянно переживала, живы ли они, если долго не было писем. Татьяна старалась её поддержать предлагая погадать и сказать что-нибудь хорошее. Как оказалось, Татьяна хорошо предсказывала, когда придёт письмо. От мужа хозяйки очень долго не было писем и Татьяна ей нагадала, что муж приедет завтра к десяти часам. Хозяйка верила предсказаниям Татьяны. Она встала рано утром и напекла пироги. Ждала до десяти часов. Потом ушла на работу. В 13-ть часов муж вернулся на побывку, должен был приехать действительно к 10-ти часам, но переправу через реку разбомбили, и это его задержало на три часа. Это стало известно в селе. Ещё бы, мало кто бывал на побывке дома во время войны. И тут такое предсказание с точностью до 3-х часов. И ещё был один случай. Председатель колхоза получил уведомление о призыве в армию. Председатель был уже солидного возраста, при котором в начале войны, не призывали в армию, а потом стали призывать. Перед отъездом он зашёл к Татьяне и попросил погадать, вернётся ли он с фронта или нет. Татьяна разложила карты и сказала, что он воевать не будет. На следующий день председатель вернулся в колхоз. Оказывается, вышел приказ председателей колхозов не призывать в армию. И тут началось, потянулись вереницы повозок из соседних сел с просьбой погадать. И Татьяна испугалась, что могут посадить. Гадала только хозяйке. После войны сын и муж хозяйки вернулись с фронта. Когда мы спрашивали мою маму, как она это делает (предсказания по картам). Она отвечала: не знаю, просто так видит.

Галина, дочь Николая – моя сводная сестра пошла по пути отца. Окончила сначала строительный техникум, а затем вечерний строительный институт. Два раза была замужем. От первого брака была дочь Маринка, которая умерла в возрасте 12-ти лет от рака крови. Это была трагедия не только для Гали, но и для всей семьи. Каждый искал причину, и считал, что он в чем-то виноват в этой трагедии. От второго брака у Гали родилась дочь Светлана. В настоящее время Галя имеет двух красивых внуков: Ивана и Данилу.

Татьяна, дочь Николая, моя сводная сестра окончила московский авиационный институт. Вышла замуж за Бориса Хлопова. Имеет двух замечательных дочек – Наташу и Катю, двух внуков Славика и Степана и трёх правнучек. Борис оказался настоящим семьянином. Он является стержнем семьи, всем руководит и всех поддерживает. Борис тоже окончил московский авиационный институт. Всю жизнь проработал инженером в одном из НИИ. Занимается защитой информации. В сложные 90-е годы, когда в НИИ почти ничего не платили, он не ушел оттуда, как сделали большинство инженеров и продолжал там работать. Выжили за счёт огорода, на котором растили картошку и овощи. И последние годы работы Бориса получили признание. Он защитил сначала кандидатскую, а затем докторскую диссертации. То, что сейчас в космос запускают ракеты, есть большая заслуга Бориса. Он и сейчас постоянно находится в командировках и занимается отладкой специальных космических систем.

Я – Ольга, младшая дочь Николая, в младенчестве была очень слабой девочкой, постоянно болела, но была при этом отличницей. Когда я немного подросла, стала заниматься спортом и перестала болеть. Я окончила Московский авиационный институт. Занималась всю жизнь вычислительной техникой и программированием. Защитила кандидатскую диссертацию. В настоящее время являюсь профессором кафедры Информационных систем. Одним из моих увлечений стали горные походы, где я и познакомилась с моим будущим мужем Григорием Рубальским. Григорий впоследствии защитил докторскую диссертацию по теории операций – раздел оптимальное управление запасами. Имеет дочь Анну, которая с отличием закончила психологический факультет Московского государственного университета. Анна вышла замуж и уехала в Австралию. У них родилась дочь – моя внучка, которую назвали Дианой в честь английской принцессы, хотя сами они говорят, что это объединение их имён – Димы и Анны.

Владимир – младший сын деда. Дядя Володя в последние годы жизни работал в министерстве атомной промышленности и занимался расследованием причин катастроф, что конечно было очень опасно, так как в большинстве случаев это было связано с радиацией. Женился Владимир довольно поздно, ему было больше сорока лет. Тетя Шура была намного младше его. Тетя Шура была красивой брюнеткой, великолепно одевалась и всегда вела себя как светская дама. От этого брака родился мальчик – Анатолий. Он родился шестимесячным и тётя Шура постоянно переживала за его здоровье. Толик похож на тётю Шуру, он брюнет с карими глазами и не похож на мужчин Тарелкиных, в основном, блондинов с голубыми глазами.

Толик был послушным, тихим мальчиком и хорошо учился. Он окончил московский авиационный институт. Сделал хорошую карьеру. У него очень красивая жена и двое симпатичных детей. В настоящее время он является единственным продолжателем рода Тарелкиных.

Вера – младшая дочь деда. Тетя Вера окончила институт коммунального хозяйства и всю жизнь проработала экономистом в планово-финансовом отделе Совинформбюро, затем начальником отдела в АПН – Агенстве печати Новости. Вера довольно поздно (позднее 30-ти лет) вышла замуж за журналиста фотографа Алексея Державина. И сразу, почти подряд, родила троих детей Володю, Виктора и Надю. Владимир пошел по пути матери и окончил финансовый институт. Работал экономистом, финансистом. В настоящее время является предпринимателем малого бизнеса и занимается торговлей. У Виктора с детства проснулись творческие способности. Он окончил художественную школу, а затем Строгановское училище. Занимался художественным дизайном и живописью. Конечно, дизайн дает возможность ему хорошо зарабатывать, но и его живопись тоже нашла признание. Где-то в 1980-ом—1985-ом году я услышала по радио объявление – «На Кузнецком мосту в выставочном зале художников состоится персональная выставка Великого русского художника Виктора Державина». Так назвали Виктора. Слава художника имела последствия. В начале 90-х годов, когда все рушилось, была мода на русских художников. И один из западных меценатов решил вложить в Виктора деньги. Ему предложили пансион в двести долларов в месяц. В обмен на это Виктор передавал авторское право на свои картины. Все картины, которые он впредь напишет, должны были принадлежать меценату. На что Виктор согласился. И в трудные годы он жил вполне себе обеспеченно двести долларов в то время были довольно большими деньгами. Виктор женился на художнице. Сейчас у него выросли дети, которые тоже занимаются дизайном и живописью. Надя, младшая дочь Веры, окончила Московский финансовый институт и всю жизнь проработала в разных организациях главным бухгалтером. У неё есть дочь Ольга, внуки Максим и Михаил.

Но самое интересное заключается в том, что всю свою жизнь дядя Леша говорил, что он прямой потомок того самого Державина, и что имеются какие-то письма, подтверждающие это. Эти утверждения дети воспринимали, мягко говоря, с усмешкой. Дядя Лёша был участником войны, был контужен и иногда говорил странности. Он говорил, что его предок был тринадцатым приемным сыном Державина. Двенадцать детей было законных и один приемный. Якобы, ребёнка подбросили к крыльцу Державина, и он его усыновил. Все законные дети Державина были графьями, а этот нет – он унаследовал только фамилию. В то время именно так делали с незаконными детьми вельмож. Легенда легендой, но на похороны дяди Лёши пришли его родные и двоюродные братья. Один из братьев оказался заслуженным художником СССР. Все тосты говорили стихами. И все они оказались членами дворянского собрания Москвы. Видно доказали, что являются прямыми потомками Державина. В свою очередь дворянское собрание стало тоже либеральным и в него стали принимать и незаконных потомков. У того самого Державина вообще не было детей. И прямым потомком дядя Лёша быть не мог в принципе. Державины оказались потомками каких-то других Державиных.

Самым интересным мне кажется то, что многие из старшего поколения Тарелкиных и их потомки неплохо рисуют. Исключением является моя двоюродная сестра Нина Майорова, зато она пишет прозу и стихи.

Воспоминания Татьяны Николаевны Хлоповой и Галины Николаевны Лукиной, до замужества Тарелкиных

Мы, Татьяна Николаевна и Галина Николаевна с младенчества не знали материнской ласки. Нас растили родственники отца: тётя Маруся – жена папиного брата Кузьмы, тётя Вера – сестра папы и тётя Лена – сестра отца и Нинина мама. Всем им мы благодарны за участие в нашей судьбе. Дольше всего мы жили в семье Нины – во время и после войны. Нас ничем не обделяли и даже одевали одинаково. Помним, что у всех нас троих были нарядные шерстяные тёмно-синие платьица с тремя ложными, сшитыми из бордового шёлка и выглядевшими как сморщенные недосушенные вишенки, пуговками. А на зиму тётя Лена сшила всем нам одинаковые меховые шапки из дяди Колиной меховки, так как у Нины после скарлатины часто болели уши. Так что и зимой мы были в одинаковых шапках коричневого меха и были похожи на медвежат. Где-то даже сохранились фотографии, где мы в одинаковых платьицах, а на другой – в одинаковых меховых шапках.

Галя, Николай, Таня Тарелкины

Забыли сказать, что мы с сестрой не близнецы, которые походят друг на друга, как две капли воды, а двойняшки: Таня похожа на отца, а я, Галя, на нашу маму Наташу.

До школы нам приходилось зимовать у бабушки с дедушкой в деревенской избе с русской печью. В доме было тепло, а на улице холодно. У дедушки была высокая деревянная кровать, сделанная им самим и построенная им с помощью сына Владимира изба-пятистенка. Пятистенка – это значит, что помимо самой избы, где находится русская печь, есть ещё одна комната-горница, которой пользовались только летом, так как печка-голландка не была достроена и не топилась.

Нас удивляло, зачем у дедушки такая высокая кровать, что мы могли спокойно под ней играть, если бы нам разрешили. Но оказалось, что такой она была неспроста. Зимой отелилась корова и новорождённого телёнка дед принес в избу и поместил к себе под кровать, постелив свежую солому. Потом этого телёночка поили из бутылки со сделанной из чистой ткани соской.

Тарелкины

После войны, когда у отца окончились длительные командировки, нам уже исполнилось семь лет и пора было идти в школу, отец женился на тёте Тане. С ней он познакомил нас как бы невзначай, во время прогулки и мы все вместе пошли домой к деду Ивану Яковлевичу Блинову – преподавателю литературы в пединституте. Иван Яковлевич был отцом нашей умершей мамы. Он предоставил нам для житья две небольших комнаты в своей квартире на втором этаже деревянного дома на Божедомке.

Поскольку он нас не растил и практически не знал, он не испытывал к нам никаких родственных чувств и даже сердился, когда мы играя, случайно забегали в его комнату, которая была больше наших двух. Это и понятно, ведь она была у него и жилой и кабинетом для занятий.

Однажды, когда мы к нему забежали, он не рассердился и подарил Гале цветной карандаш, наверно потому, что Галя напомнила ему его дочь, ведь она была так похожа на мать, а мне – нет. Это видела какая-то родственница или знакомая деда и отчитала его за то, что он сделал подарок только одной из сестёр. Вскоре после этой нотации дед позвал нас к себе и подарил каждой по одинаковой кукле.

Папа с тётей Таней поженились, но мы продолжали её звать тётей Таней. Вскоре в 1948 году у нас появилась сводная сестра Оля. Она была болезненным ребёнком, но тётя Таня управлялась с нами тремя.

Тогда почти не было недорогой, но красивой одежды в магазинах, так как только что кончилась война. Мы, в основном, ходили в школьной форме: коричневых платьях и чёрных передниках, а в праздничные дни вместо чёрных надевались белые фартуки. Говорят, что подобная форма была и в царской России. Форма была нужна потому, чтобы не очень выделялись девочки из обеспеченных семей и менее обеспеченных. Тогда было раздельное обучение: девочки учились отдельно от мальчиков. У мальчиков тоже была форма, подобная гимназической царской России: брюки и гимнастёрка или китель и фуражка.

Для нашей младшей сводной сестрёнки Оли одежду шила сама тётя Таня и её сёстры. Одежду шили на вырост, с запасом, чтобы её хватало не на один год. А нам это казалось смешно, когда Олю выводили гулять на улицу, закутанную не по росту. Мы её дразнили, она плакала, обижалась и, уже став мамой, как-то припомнила все эти горести Нине, которая вовсе была ни при чём. Надо уметь прощать свои детские обиды.

Участие в нас принимала и тётя Шура – жена папиного брата дяди Володи и мама их сына Толика. Она каким-то образом была связана или с Домом моды или каким-то спецателье и подарила нам с Таней красивые демисезонные пальто. Мы были рады и модничали в них, считая себя уже взрослыми.