Полная версия:

100 великих драм и трагедий истории

Другой легендарный реликт – Ковчег Завета. С легендами о нем связаны реальные исторические обстоятельства. В период основания и начала своей деятельности орден тамплиеров пребывал на Востоке – в храме Соломона. Именно там, согласно Библии, хранился Ковчег. Знаменитые скрижали с десятью заповедями, манна небесная, которой еврейский народ кормился в пустыне, и посох Аарона якобы были вынесены тамплиерами из храма по возвращении в Европу.

В конце XII века тамплиерам, по другим версиям, досталась и частичка животворящего креста, и голова христианской святой Евфимии Всехвальной, которую особенно почитают в православной церкви. По легенде, во время одного из раннесредневековых соборов мощи этой святой использовали, чтобы определить, кто разделяет верные убеждения о природе Христа – монофизиты, которые отрицали его человеческое начало, или православные. На тело Евфимии положили свиток. После того как гроб повторно открыли, он оказался в ее правой, заранее установленной для православных, руке.

С религиозной составляющей связан третий, наиболее крупный блок загадок тамплиеров. Были ли они католической или оккультной организацией с элементами древнеязыческих, собственных или восточных учений? Основанием для разного рода мистификаций стали сами материалы дела, в которых тамплиеры «отрекаются от Христа», «плюют на распятье» и подают множество других «знаков» о принадлежности этого духовного ордена к сатанинским культам. Но так как арест тамплиеров был в интересах короля, а способ обвинения в ереси и связях с дьяволом добыт под пытками, то доверять этим версиям нельзя. Многие основатели оккультных учений эксплуатировали символику и тайны тамплиеров в обосновании своих доктрин.

Еще возможна связь тамплиеров не только с исламом, но и с европейскими христианскими сектами. Особенно часто им приписывают манихейство и согласие по ряду позиций с катарами, которые исповедовали дуалистическое учение о борьбе в мире доброго и злого начал и о возможном спасении от земной «дьявольской» жизни через ниспослание Христа.

Однако большинство историков сходятся на том, что тамплиеры были католическим духовно-рыцарским орденом с использованием каких-то мистических практик.

Как и у многих других средневековых орденов, у тамплиеров существовала своя система знаков, с помощью которой они передавали друг другу различные, в том числе и секретные, сведения.

Так или иначе, тамплиеры к началу XIV столетия обладали огромным военным и финансовым могуществом, вполне достаточным, чтобы орден смог создать тайную священную империю – сверхгосударство, выходящее за рамки обычных стран того времени. Результатом чего явилось бы образование единой Европы еще лет 600 назад! Так считал замечательный французский историк Роже Амбелен, и именно эта политическая идея подвигла короля Филиппа IV срочно избавиться от ставшего опасным ордена. Ну а сказочные богатства тамплиеров наполнили бы королевскую казну, ибо король Франции давно уже был их должником.

19 марта 1314 года последний великий магистр тамплиеров Жак де Моле, а также Жоффруа де Шарне, командор Нормандии, были заживо сожжены на костре. А сам орден был запрещен специальной папской буллой. В течение года умерли и Филипп, и папа – как и обещал им это Жак де Моле. А через два десятка лет началась Столетняя война с Англией и бесчисленные бедствия постигли Францию.

Но сверхъестественных богатств, которые приписывали тамплиерам, не нашли. И стали бы те заниматься с «наличкой», когда в совершенстве владели банковской системой, изобрели векселя, счета и прочее? Скорее всего, тамплиеры знали, что их ждет, – служба безопасности у них была на высоте, но изменить они ничего не могли – королевская сеть была уже раскинута. Но вот что интересно: если бы Жак де Моле со своими соратниками отказался бы приехать во Францию по приглашению короля и не явился бы в Париж, а остался на Кипре, где была в то время штаб-квартира ордена, – состоялся бы тогда этот страшный разгром тамплиеров?

Сожжение на костре тамплиеров в присутствии Филиппа IV.

19 марта 1314 г. Средневековая миниатюра

Конец их во Франции известен – руководители тамплиеров были сожжены на костре, орден распущен папой Климентом V. Но ведь в других странах рыцари почти не пострадали. В Шотландии они даже помогли королю бороться за независимость своей страны от претензий Англии. А в Испании стали рыцарями Христа. И португальские каравеллы весь XIV и XV века уходили в далекие океанские экспедиции под флагами с красным крестом тамплиеров. Не там ли, по ту сторону океана, искать следы этого загадочного братства?

Месть Крысолова

Давным-давно в небольшом средневековом немецком городке Гаммельне появилось печальное предание, согласно которому в городке погибло несколько сотен детей. Легенда гласит, что вначале город заполнили тысячи диких черных крыс, которые опустошали запасы продовольствия и нападали на жителей. Горожане пытались бороться с жутким нашествием, но ничего не смогли поделать. Тогда была объявлена большая награда тому, кто избавит Гаммельн от крыс. Такой человек нашелся подозрительно быстро, он представился Крысоловом, хоть и был разодет в цветастые одежды и вооружен лишь флейтой. Однако при помощи музыки он заставил всех крыс следовать за собой и в итоге утопил их в реке. Когда же Крысолов вернулся за щедрой наградой, что была обещана, он понял, что его обманули. За свой обман жители Гаммельна заплатили ужасную цену.

Точная дата – 26 июня 1284 года – дает основание предположить, что в основу сказки легли реальные исторические события, которые со временем обросли домыслами, фантастическими подробностями и стали больше похожи, действительно, на сказку, чем на быль.

В городе Гаммельн и вправду развелись крысы. Они буквально заполонили город, и от них не было спасения. Грызуны обнаглели настолько, что начали нападать на кошек, собак, кусать детей в колыбелях. Магистрат, отчаявшись своими силами избавиться от крыс, объявил щедрую награду тому, кто сможет избавить город от мерзких животных. И тогда в Гаммельне появился одетый в яркую пеструю одежду флейтист. Никто не знал, кто он такой и откуда взялся. Этот человек явился в магистрат и заявил, что просит за свои услуги столько золота, сколько он сможет унести.

Гаммельнский крысолов. Мемориальная доска. Бронза

Отцы города без промедления согласились – ради избавления от крыс они были готовы пообещать все что угодно. Тогда музыкант вынул из кармана волшебную флейту, на ее звуки со всего города сбежались крысы. Он провел их через городские ворота, дошел до реки Везер и утопил всех животных в ее водах. Магистрат облегченно вздохнул – флейтист выполнил свою миссию. Но теперь следовало выплатить ему приличную сумму, расставаться с которой очень не хотелось. И когда музыкант пришел за наградой, ему отказали.

Обиженный флейтист покинул город, но спустя некоторое время вернулся уже в костюме охотника и вновь заиграл на волшебной флейте. Однако теперь он призывал отнюдь не крыс – со всего города на звуки флейты сбегались дети, а околдованные взрослые не могли этому помешать. Так же как и крыс, флейтист вывел около 130 детей за город и утопил в реке.

Есть и другие версии окончания сказки: флейтист увел детей в ущелье на горе Коппен или в глубокую пещеру, и дети пропали там все до единого. Или же дети нашли выход и обосновались где-то в Трансильвании. Более поздние варианты сказки говорят, что от шествия детей отстали два мальчика, потому что очень устали. Они увидели, какая страшная участь постигла их товарищей, и вернулись домой. Но вскоре после этого один из них ослеп, а другой потерял дар речи. Еще один вариант уточняет, что отставших детей было трое: слепой мальчик, которого вел его глухой товарищ, и еще один мальчишка, который выскочил на звуки флейты из дома почти без одежды, а потом застеснялся своего неприличного вида и вернулся домой, потому и остался жив. Как видим, вариантов легенды довольно много, но они не противоречат друг другу в самом главном – практически все дети, ушедшие за флейтистом, не вернулись домой. Какие же исторические события могли породить такую сказку? Что же произошло в Гаммельне на самом деле?

Исследователи предлагают несколько версий тех событий, которые могли стать основой этой истории. Первая версия говорит о том, что дети могли присоединиться к крестовому походу детей, о котором мы уже рассказывали. Сторонники этой версии полагают, что в реальной истории роль музыканта сыграл некий проповедник, который сумел уговорить детей примкнуть к крестовому походу; поверить же в реальность этой версии мешают несовпадения в хронологии событий, ведь дату крестового похода и указанную в сказке разделяют более 70 лет.

Другая теория о происхождении сказки пытается объяснить ее с историческим фактом – битвой при Зедемунде, произошедшей в 1259 году. Тогда гаммельнское ополчение вышло на бой против армии епископа Минденского, чтобы отстоять права на спорные земельные участки. Гаммельнцы в этой битве потерпели поражение, потеряли около 30 человек погибшими, а пленников победители увели «через горы» – что совпадает с легендой. Через некоторое время они вернулись домой через Трансильванию. Однако эта история зафиксирована в летописях Гаммельна раньше истории о крысолове, и количество погибших не совпадает.

Следующая версия о причинах гибели 130 гаммельнских детей утверждает, что ребятишек погубила… чума. Эпидемия чумы пришла в Европу в начале XIV века с востока и в 1347–1348 годах превратилась в пандемию, от которой погибло около трети населения Европы. Сторонники этой версии ссылаются на популярный в ту пору символизм «пляски смерти», причем смерть часто изображают как скелет, наряженный в разноцветные лохмотья или яркую одежду.

Интересную версию событий, происшедших в Гаммельне, предложила немецкая исследовательница Вальтраут Веллер. Она отметила, что несчастье случилось вскоре после дня летнего солнцестояния, когда по древней, еще языческой, традиции было принято устраивать веселые праздники с танцами, музыкой и игрищами. Основываясь на версии, что два мальчика так устали, что отстали от основной группы детей, она предположила, что путь они проделали неблизкий и, возможно, попали в местность, где есть болото, или в ущелье, славившееся частыми оползнями. Такая местность действительно нашлась в 15 километрах от города, неподалеку от современного поселка Коппенбрюгге, названного по имени замка, когда-то здесь расположенного, – Коппенбург. Путь к Коппенбургу проходит у подножия горы Кальвариенберг, о которой говорится в преданиях и хрониках, посвященных нашей истории. Недалеко от поселка Чертова Дыра – болотистая котловина, подойти к которой можно только через узкое горное ущелье. Веллер выдвинула версию, что дети направлялись к замку на праздник и их мог вести за собой музыкант в ярком костюме. В ущелье детей мог застать врасплох внезапный оползень, или, сбившись с тропинки в темноте, они могли попасть в трясину и погибнуть. Спастись удалось только отставшим, которые могли услышать крики несчастных, попавших в беду, и убежать домой. Вызывает сомнение опять же расхождение в датах. Дети ушли за крысоловом из Гаммельна в 1284 году, а замок Коппенбург основан только в 1303-м.

Теперь предлагаем вашему вниманию наиболее достоверную, хотя и не доказанную до конца, теорию, откуда взялась легенда о крысолове. Дело в том, что в средневековой Европе действовал закон майората, по которому все имущество отца доставалось старшему сыну, а младшие дети должны были сами устраивать свою судьбу. Потому многие молодые люди отправлялись на восток, на отвоеванные у славян земли, чтобы устроить там свое хозяйство или начать собственное дело. Если рассматривать легенду в этом ракурсе, становится понятным, что флейтистом был, скорее всего, вербовщик, которому нужно было уговорить как можно больше юношей, девушек, а также молодые семьи с детьми переселиться в еще не обжитые регионы. Ведь в немецком языке слово «дети» – Kinder – может обозначать не только собственно детей, но и уроженцев определенной местности. Есть предположение, что инициатором переселения выступил Николас фон Шпигельберг, местный знатный феодал, который сам повел переселенцев к морю. Немецкий криптолог Ганс Доббертин согласен с этой версией толкования легенды. Он также уверен, что Шпигельберг с детьми отправился на северо-восток на корабле, который затонул недалеко от польской деревушки Копань. Яркий красивый наряд, в который якобы был одет крысолов, вполне мог принадлежать богатому сеньору.

Крысы, как полагают защитники эмиграционной теории, были добавлены в легенду позднее, поскольку в городах средневековой Европы они были большой проблемой и достаточно часто для борьбы с ними нанимали профессиональных крысоловов.

Хотя теория эмиграции выглядит наиболее убедительно, в ней тоже есть несогласования, ведь в средневековом городе существовали цеховые организации, которые не позволяли молодежи уйти.

«Великий мор», унесший жизнь миллионов

Ужасная болезнь Средневековья – чума, которую называли «великим мором» или «черной смертью», – уносила миллионы жизней. Спасения от нее не было, она опустошала Европу, сея страх в сердцах живых.

В истории чумы известны три колоссальные пандемии. Первая – «чума Юстиниана», возникшая в VI веке в эпоху расцвета Восточно-Римской империи, во время царствования императора Юстиниана, самого погибшего от этой болезни. Чума пришла из Египта и опустошила почти все страны Средиземноморья. За период с 532 по 580 год погибло более половины населения империи – почти 100 миллионов человек.

Вторая и самая зловещая в истории Западной Европы «черная смерть» середины XIV века открыла период эпидемий, не оставлявших континент в покое на протяжении пяти столетий. Грязь, нищета, отсутствие элементарных гигиенических навыков и скученность населения создавали условия беспрепятственного распространения заболевания. «Черная смерть» 1346–1348 годов была завезена в Европу через Геную, Венецию и Неаполь. Начавшись в Азии, она опустошила Фракию, Македонию, Сирию, Египет, Сицилию, территорию современных государств Италии, Греции, Франции, Англии, Испании, Германии, Польши, России. Гибель заболевших наступала через несколько часов после заражения.

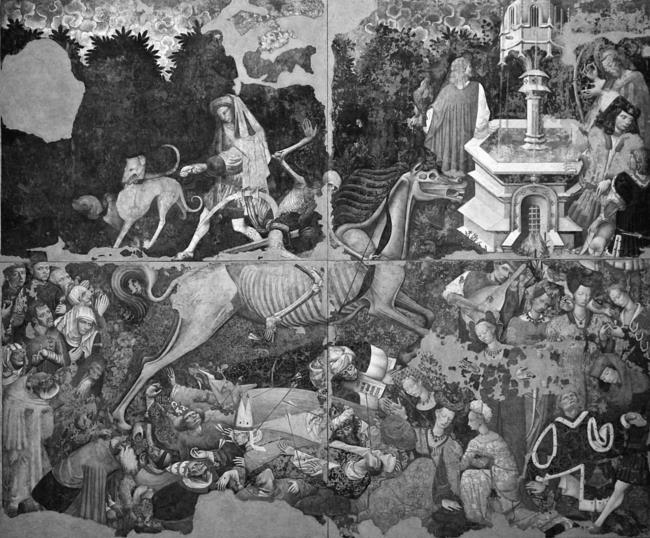

Триумф смерти. Фреска XIV в.

Трагическую картину эпидемии чумы в 1348 году в Италии нарисовал Джованни Боккаччо в первой новелле «Декамерона»: «Славную Флоренцию, лучший город Италии посетила губительная чума… От этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья… Так как для великого множества мертвых тел, которые каждый час подносили к церквам, не хватало освященной земли, то на переполненных кладбищах при церквах рыли огромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы».

Третья пандемия чумы, начавшаяся в 1892 году в Индии (где погибло более 6 миллионов человек), отразилась эхом в XX веке на Азорских островах, в Южной Америке и других районах земного шара. Болезнь начиналась с невыносимой головной боли, которая сменялась лихорадочным жаром. Затем появлялись так называемые бубоны. Они вздувались чаще всего под мышками и в паху, увеличиваясь до размеров апельсина. Невыносимые страдания несчастного чаще всего заканчивались мучительной смертью.

Во время средневековых эпидемий чумы населению оказывали помощь специальные «чумные врачи». Появление их в городах означало приход «черной смерти». Они следили за соблюдением строгой изоляции районов, пораженных эпидемией. Одежда выглядела зловеще: длинный и широкий плащ и специальная маска, закрывавшая лицо. Считалось, что маска с клювом, придававшая врачам вид древнеегипетского божества, предохраняет врача от вдыхания зараженного воздуха. «Клюв» маски наполнялся сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде. Врач помещал в ноздри и уши ладан на специальной губке и для профилактики постоянно жевал чеснок. Чтобы не задохнуться от всего этого букета запахов, в клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия.

Природа болезни оставалась неизвестной, но уже тогда медики понимали, что для прекращения распространения болезни необходимо разобщение больных и здоровых. Так был придуман карантин.

Слово «карантин» происходит от итальянского quaranta – сорок. В Венеции в 1343 году для приезжающих были построены специальные дома, в которых они содержались сорок дней, ни при каких обстоятельствах не выходя на улицу. Морскому транспорту, прибывавшему из опасных мест, также предписывалось стоять на рейде сорок дней.

С чумой боролся и великий Нострадамус. Он предлагал больным употреблять родниковую воду, как можно больше находиться на свежем воздухе и использовать лекарства, которые он изготавливал сам на основе целебных трав.

Не обошла «черная смерть» стороной и Россию. На протяжении XIII–XIV столетий она посещала Киев, Москву, Смоленск, Чернигов. В Смоленске из всех жителей города осталось в живых пять человек, которые выбрались из города, закрыли городские ворота и ушли. В XIV веке в Пскове и Новгороде чума уничтожила две трети населения, а в Глухове и Белозерске вымерли все жители.

По одной из версий, чума пришла с Востока, и татары принесли ее в Крым. Хроники свидетельствуют, что в 1346 году в Крыму погибло около 85 000 человек.

К 1351 году, по утверждению средневекового историка Фруассара, в Европе погибло более 25 миллионов человек, треть всего населения. Затем «черная смерть» миновала, но болезнь осталась. Чума возвращалась еще в 1361, 1369 годах и давала о себе знать все реже до конца XV столетия.

Реальный возбудитель чумы был обнаружен лишь в 1894 году, во время третьей пандемии, когда французский бактериолог Александр Йерсен выделил бактерию Yersinia pestis, чумную палочку, названную его именем. Выяснилось, что переносчиками бактерий чумы стали блохи, живущие на черных крысах. Сами крысы обладают иммунитетом к возбудителю заболевания. По мнению других ученых, не крысы, а другие грызуны – песчанки – переносили чумную палочку на домашних животных и торговцев, путешествовавших по Великому шелковому пути.

Первую вакцину против чумы получил ученик И. Мечникова микробиолог Владимир Хавкин в 1897 году. Лекарство активно применялось по всему миру до 40-х годов XX века. Эта вакцина могла снизить заболеваемость в 2–5 раз, смертность – в 10. Более эффективная вакцина была создана в СССР при ликвидации чумы в Маньчжурии в 1945–1947 годах, когда впервые использовался антибиотик стрептомицин.

(По материалам top-voprosov.ru)

Жиль де Рэ: серийный убийца или герой Франции?

26 октября 1440 года на центральной площади города Нанта при большом стечении народа был казнен Жиль де Лаваль, барон де Рэ. Даже страшный список преступлений, зачитанный представителем церковного суда (среди них были и убийства детей, и занятия алхимией, и – самое ужасное! – связь с князем тьмы), не мог служить оправданием способу казни: Жиля де Рэ повесили над горящим костром, а затем его обгоревшее тело бросили в простой гроб и с позором провезли по улицам города. Правда, преступник принадлежал к одному из знатнейших родов Франции, поэтому похоронили его в Нантском монастыре со всеми полагающимися почестями.

Всегда интересно узнать, существовал ли реально человек, обвиняемый почти что во всех смертных грехах, и насколько соответствовал он препарированному народной молвой и биографами образу. Ибо ни для кого не секрет, как создаются ангельские портреты злодеев и очерняются достойные личности.

Так существовал ли в действительности Синяя Борода или нет? На этот вопрос можно ответить однозначно – да. Но дело основательно запутал Шарль Перро – создатель всемирно известной сказки. Судьба, видимо, решила жестоко подшутить над героем нашего рассказа – к женщинам-то он как раз относился вполне нормально. В истории можно найти более достойных прозвища «Синяя борода» для представителей знати и венценосцев, например Ивана Грозного, Генриха VIII и т. п., отличавшихся особым отношением к женщинам. Тем не менее в Бретани, Вандее, Анжу и Пуату – там, где находились владения нашего героя, – именно его и называли Синей Бородой!

Процесс по делу Синей Бороды стал самым известным судебным разбирательством по обвинению в чародействе в средневековой Франции. Подробности его стали доступны общественности только в начале XX века благодаря публикации материалов судебной комиссии.

Портрет Жиля де Ре. Рисунок Д.А. Смита

Жиль де Лаваль, барон де Рэ, родился в 1404 году. Благодаря заботам родителей мальчик получил превосходное образование, выучил древние языки, стал библиофилом. Когда Жилю было 11, его отец умер, а мать вскоре снова вышла замуж, так что мальчика воспитывал дед по отцу – отважный воин. Жиль увлекся фехтованием, соколиной охотой и верховой ездой. В 1420 году барон де Рэ вступил в брак с богатой и знатной Катрин де Туар.

Шла Столетняя война. Отважный барон не мог остаться в стороне от судьбоносных событий. Он на свои средства содержал воинский отряд и во главе его отчаянно сражался с англичанами. Получив задание охранять знаменитую Жанну д’Арк, он прошел с ней весь путь от Орлеана до момента ее неудачи под Парижем. После коронации Карла VII в Реймсе Жиль был возведен (в 25 лет) в звание маршала Франции и в сентябре того же года получил разрешение украсить свой герб королевскими лилиями.

После гибели Жанны Жиль теряет интерес к происходящему, покидает двор короля и возвращается в свое родовое владение Тиффож. Там в компании флорентийского священника Франческо Прелати он занимается алхимией, что не очень типично для представителя аристократического класса и воина. Но барон де Рэ не чурался и более привычных для его круга развлечений: охоты и пиров в шумной компании красавцев пажей и знатных соседей.

Жизнь на широкую ногу, а особенно его занятия наукой, требовали расходов: деньги постепенно таяли, и он был вынужден продавать леса, пастбища и даже некоторые из замков. Впрочем, все проданное де Рэ, согласно заключенным договорам, могло быть в любое время до смерти барона выкуплено обратно. А покупателей, и в их числе епископа Нантского, герцогского казначея Жоффруа Феррона и самого герцога Бретонского, это условие не устраивало. Выход был прост: нужно, чтобы Жиль де Рэ умер. А поскольку он был еще не стар и полон сил, ему следовало… помочь. Отравить? Но кто из преданных и обожающих своего господина слуг возьмется за такое грязное дело? Подослать наемного убийцу? Но в замке Тиффож полно воинов, да и сам маршал Франции способен за себя постоять. Остается одно: оклеветать, да так, чтобы дело не ограничилось слухами и сплетнями, а дошло до судебного процесса. Столь знатная особа подсудна только самому королю, который еще помнит воинские заслуги Жиля. Значит, нужен процесс, где король не сможет за него вступиться, – суд инквизиционный.

К сожалению, повод для начала преследований дал сам барон. Продав очередной замок Жоффруа Феррону, он отказался принять его брата, явившегося за бумагами, а когда тот стал настаивать, Жиль, будучи в сильном подпитии, избил его и заключил в тюрьму. Против барона де Рэ было начато инквизиционное и уголовное дело, а судебную комиссию возглавил епископ Нантский. Жиль де Рэ был официально объявлен оскорбителем церкви, еретиком и детоубийцей. Такое обвинение давало суду право конфисковать его собственность. Недоказанную вину сочли столь очевидной, что за 15 дней до начала суда герцог Бретонский уже распоряжался землями барона де Рэ.

Обвинение, собственноручно написанное епископом Нантским, состояло из 47 пунктов. Основными были: оскорбление служителя церкви (за совершение насилия над братом Феррона), вызывание демонов; сексуальные извращения с детьми и человеческие жертвоприношения, а также хранение и чтение запрещенных магических книг. Говорилось также, что Жиль де Рэ приказал «сжечь тела вышеназванных невинных детей и выбросить их в рвы и канавы вокруг упомянутых замков и в выгребные ямы».

13 сентября 1440 года подсудимый был официально вызван в гражданский суд города Нанта, куда и явился. Заметим: добровольно и не сделав попытки бежать! На закрытом заседании прокурор ознакомил Жиля де Рэ с обвинением и предложил представить свои оправдания, на что самонадеянный маршал тут же согласился. Он даже не напомнил о своей неподсудности судам города Нанта! Это была роковая ошибка. В самом деле: духовный суд мог судить его только за действия, направленные против церкви; у него к Жилю имелись претензии только в связи с оскорблением священства, ведь избитый Феррон – лицо духовное. Обвинения же в ереси были сформулированы так невнятно, что барон, скрывавший свои занятия наукой, легко мог отпереться.