Полная версия:

100 великих драм и трагедий истории

Самым же распространенным предположением о первооткрывателях острова Пасхи является теория полинезийского заселения. Кстати, знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал полагал, что острова Полинезии в те времена населяли американские индейцы. Выводы путешественника основывались на сопоставительном анализе письменности и технике строительства церемониальных сооружений. По его мнению, именно с островов Полинезии и прибыли первые поселенцы на Рапа-Нуи. Придерживающиеся теории полинезийского заселения ученые полагают, что первые жители острова Пасхи прибыли с Маркизских островов.

Надо сказать, что именно анализ письменности в большинстве случаев является отправной точкой для создания теорий заселения острова Пасхи. Но только с письменностью в этом случае не все так просто. Известно, что местные жрецы использовали оригинальное письмо – ронгоронго. Сейчас сохранилось лишь 25 деревянных фрагментов, разбросанных по музеям мира. Некоторые также сохранились на бумаге, в рукописных книгах конца XIX – начала XX века, однако эти образцы признаны островитянами более поздней формой письменности.

На острове есть целая система пещер-тайников. Система эта очень разветвленная и размерами сопоставима с целым городом. В пещерах есть подземные сады, в них и до сих пор растут банановые кусты. Причем, надо заметить, растут они только там, на поверхности не приживаются. Кроме того, в этих пещерах все сделано так, что в случае необходимости люди могут уйти туда с поверхности и прекрасно устроиться. Там есть гигантские печи, в которых спокойно можно готовить пищу. Там есть комнаты такого большого размера, что одновременно в них могут жить до сотни человек. А еще под землей есть целая система ходов-лабиринтов, которые позволяют перемещаться от одной пещеры к другой, если человек, конечно, знает дорогу.

Развивалось на острове и изобразительное искусство. Например, в жерле вулкана обнаружен пузырь из застывшей лавы, внутри которого лежала базальтовая фигурка рожающей женщины. Благодаря анализу удалось установить возраст фигурки – V век. Интересно это потому, что остров был заселен никак не раньше VIII века. А особенно интересно то, что вид базальта, из которого фигурка изготовлена, встречается только в Африке.

Самое знаменитое свидетельство развития культуры Рапа-Нуи – это, конечно, моаи. Это каменные статуи. Вырубали их из мягкого вулканического туфа на склонах вулкана Рано Рараку. После изготовления статуи спускали вниз по склону вулкана и расставляли по периметру острова. Все расставленные на побережье статуи смотрели в глубь острова, а еще семь, расположенные в глубине острова, – в сторону берега. Высота этих статуй 5–7 метров, хотя встречаются экземпляры по 10–12 метров. Вес большинства из них – около 5 тонн, однако имелись и гиганты по 20 тонн весом.

Якоб Роггевен заявлял, что видел, как местные жители разводили перед каменными изваяниями костры, а потом садились на корточки и преклоняли головы. Они складывали руки и то поднимали их вверх, то опускали вниз, что сильно походило на молитву. Так что, по воспоминаниям Роггевена, в идолах заключался сакральный смысл.

Когда в 1774 году на остров прибыл Джеймс Кук, он увидел, что большинство статуй уже не стоят, а лежат. Это событие совпало с закатом острова Пасхи. В 1830 году моаи снова подняли.

Всего на острове обнаружили около 700 статуй на расстоянии от нескольких сот метров до 16 километров от места изготовления. Некоторые статуи были поставлены на специальные церемониальные площадки (аху). Аборигены острова верили, что аху – это связующее звено этого и потустороннего миров.

Тур Хейердал полагал, что создателями моаи было племя длинноухих. На острове Пасхи жили два племени – длинноухих и короткоухих. Длинноухие назывались так потому, что тяжелыми украшениями удлиняли себе мочки ушей, а короткоухие такой «ерундой» не занимались. Длинноухие и короткоухие, разумеется, враждовали (люди во все времена не выносили тех, кто от них отличается), поэтому первые хранили секрет создания моаи от вторых, что и привело в конечном итоге к возникновению мистических суеверий в стане короткоухих.

Так что же случилось с рапануйской цивилизацией? Есть теория, что произошло это из-за экологической катастрофы, начавшейся с исчезновения деревьев. Именно тогда население и перебралось в пещеры, а те, кто не захотел там жить, был вынужден строить дома из тростника – не самого надежного материала. Из-за того, что древесины для изготовления каноэ больше не было, жителям острова пришлось практически отказаться от рыболовства, что сократило их и без того небогатый рацион. Еще не было больше возможности плести рыболовные сети из шелковицы – она также была уничтожена. Началась эрозия почвы, и это сказалось на сельском хозяйстве. Так как все животные, которых можно было съесть, уже были съедены, рапануйцам остались только куры. Стихийно возник культ кур, что и неудивительно в такой ситуации. Кур стали почитать и охранять от воров. Экологическая катастрофа привела к резкому снижению количества жителей. Затем возникло рабство и начал процветать каннибализм.

Что ж, теория более чем правдоподобная, но далеко не единственная. Американский антрополог Терри Хант высказал точку зрения, что в исчезновении деревьев виноваты не местные жители, вырубившие все что можно, чтобы строить дома и каноэ, а полинезийские крысы. Крысы поедали семена, не давая возможности вырасти новым деревьям.

Какова бы ни была настоящая причина, результат налицо – самобытная культура острова ушла в прошлое. Современные жители острова Пасхи, конечно, уже совсем не напоминают тех рапануйцев, которые создали уникальную письменность и подарили миру одну из его вечных тайн – истуканов моаи.

(По материалам книги «Мифы, предания и легенды острова Пасхи». М., 1978)

Трагедия гладиаторов

Бои гладиаторов, которые вспоминаются всем туристам, побывавшим в римском Колизее, в Древнем Риме были не только и не просто развлечением. Обратимся к мнению на этот счет Людвига Фридлендера, виднейшего ученого начала века, знатока и страстного исследователя эпохи Римской империи: «С какой бы стороны ни подходить к изучению культуры Рима, невозможно обойтись без всеобъемлющего обозрения игр гладиаторов: не потому, что они имели в тогдашней жизни такое уже великое значение, но потому, что в них, как в фокусе, наилучшим образом выразилась духовная и нравственная атмосфера Вечного города».

В день игр амфитеатры римских цирков заполняли ремесленники, потерявшие работу, разорившиеся торговцы, разжалованные легионеры – словом, все, кого империя безжалостно выбрасывала из жизни общества за ненадобностью, так как их функции передавались рабам. Когда пошло в Риме гулять словечко «плебс» по отношению к этим людям, трудно сказать, но это, безусловно, жаргонная модификация слова populus (народ). Презрительный оттенок впечатан в это слово, как клеймо, говорящее о принадлежности плебея к низшим слоям общества. Но сколько ни презирай потерявших жизненные ориентиры бывших полноправных граждан Рима или уроженцев других стран, когда-то понадеявшихся найти в могущественном Риме свое место под солнцем, да потерпевших крах, а управлять ими все равно как-то надо. Это римские патриции и императоры прекрасно понимали. И взяли на вооружение принцип, который впервые был сформулирован неким неизвестным истории поэтом в описании Александрии: «Этому народу, имеющему власть над всей землей, нужно дать еще только хлеба и зрелищ, а остальное его не волнует».

Но кто же были эти люди, своею кровью вскармливающие это чудовище – толпу, одержимую жаждой лицезреть убийство? Герои и жертвы толпы, гладиаторы, стали называться так от латинского слова gladius (меч). Сами себя они еще чаще называли morituri («идущие на смерть»), во времена Юлия Цезаря в процессе пышного пролога игр гладиаторы подходили к почетной ложе, где сидели принцепс и его окружение, и скандировали: «Ave Ceasar, imperator, morituri te salutant!» («Здравствуй, Цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя!»). Вряд ли самонасилие над человеческим естеством получало еще когда-нибудь более драматичное выражение: они гордились своим искусством умирать. Но, пожалуй, еще страшнее то, что никто вообще не считал гладиаторские игрища чем-то из ряда вон выходящим.

Римские гладиаторы сражаются насмерть в амфитеатре.

Иллюстрация XIX в.

Многие римские императоры так или иначе пробовали себя в роли гладиаторов, но император Калигула, взошедший на трон в 25 лет, был выдающимся «фракийцем», яростным и агрессивным, – именно в этих не самых симпатичных человеческих качествах находила себе выход душевная болезнь тирана.

От восхваления к унижению, от оваций к побоям, от торжества к отчаянию – жизнь гладиаторов, особенно рабов, раскачивалась маятником между крайностями, а вехами в ней были лишь смерти противников. Естественно, психика многих гладиаторов не выдерживала такого напряжения, но на этот случай имелись контрмеры: за любую ошибку во время фехтовальных упражнений гладиатор получал палочные удары, если пробовал симулировать болезнь – наказывался штрафом, попытки побега из школ гладиаторов или покушение на свою жизнь карались пытками, а если гладиатор забывался настолько, что нападал на своего учителя или мастера, его распинали на кресте.

Правда и ложь о детском крестовом походе

В XIII веке хуже жестоких засух и сильнейших наводнений накатывали на средневековую Европу опустошающие волны голода, когда от нехватки провианта одинаково умирали и обитатели феодальных замков, и нищие жители хижин. В некоторых странах, например в Германии, голодоморы объединяли представителей разных сословий, предпочитающих делиться друг с другом куском хлеба либо картофелиной, чтобы хоть как-то продержаться, не очутиться на кладбищах, не снизить катастрофически деторождение.

В таких странах, как Франция, дело доходило до крайностей. Отмечались случаи людоедства, сопровождаемого бунтами и бегством поодиночке в леса, где можно было прокормиться кореньями, грибами и травой.

Англия, самая скудная из стран, введя режим предельной экономии, стояла словно неприступная крепость, не пуская чужаков-едоков на свою территорию. И если следовать теории испанского историка Альфонсо Герро, крестовые походы, когда тысячи людей, срываясь с насиженных мест, отправлялись в чужие страны, дабы мечом и крестом насаждать христианство или искать Гроб Господень, провоцировались прежде всего тем, что дома просто-напросто нечего было есть.

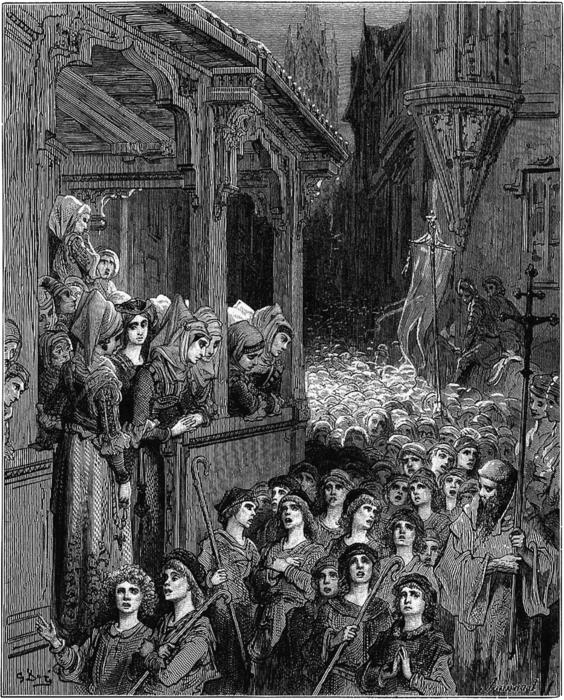

В хрониках XIII века, как подсчитали современные историки, пятьдесят один раз упоминается этот таинственный поход, который получил впоследствии название «крестового похода детей». Многое в этих сообщениях кажется настолько фантастичным, что напоминает скорее легенду. С другой стороны, многое в этих хрониках выглядит столь достоверно и даже натуралистично, что нельзя в это не верить.

Рубеж XII–XIII веков – время напряженных духовных исканий и страшных заблуждений. Сотни тысяч людей, как и в наши дни, увлекаются учениями различных еретических сект.

Детский крестовый поход. Художник Г. Доре

В самом конце XII века для борьбы с сектантами учреждается инквизиция. Появляются официально разрешенные секты – орден францисканцев (1210) и орден доминиканцев (1216). Казалось, весь христианский мир пришел в движение, спеша избавиться от грехов и обрести утраченную было веру. Поколение фанатичных родителей породило поколение обезумевших детей.

В считаные недели всколыхнулись все земли в низовьях Рейна. Все пришло в движение. Много было сочувствующих. Народ наперебой предлагал детям-крестоносцам помощь. Если где-то их «армию» и не пускали в город, то горожане выносили в поле питье и еду, щедро угощая всех, пустившихся в путь.

Лишь немногие умы остались стойки к такому искушению. Авторы некоторых хроник неодобрительно отозвались о всеобщем увлечении, называя самого Николаса и тех, кто пошел за ним, латинским словечком stulpi, «глупцы», или даже именуя их «орудиями дьявола». Однако эти упреки тонули в море энтузиазма.

…В субботу 25 августа 1212 года в Геную, один из крупных портовых городов того времени, вошли необычные странники. Их взорам открылось море, которое они жаждали перейти или хотя бы переплыть.

Хронист Огерий Панис пишет, что насчитал семь тысяч мужчин, женщин и детей. На их одеждах были нашиты кресты; на спине они несли котомки; некоторые сжимали в руках трубы или посохи, как принято у пилигримов. Панис сообщает, что многие на следующий день покинули город, чем-то удрученные. Он не написал, что расстроило их.

Другой генуэзский хронист сообщает, что Николас со своими сторонниками направились на побережье. Настал «момент истины». Все собравшиеся ждали великого чуда. Вот-вот Николас «прострит руку на море и раздвинет его». Вот-вот пилигримы двинутся посуху вплоть до Святой земли. Все ждали и ждали, но чуда так и не произошло. По некоторым данным, часть этого безоружного «войска Христова» добралась до Рима.

«Обратный путь уничтожил почти весь остаток этого детского войска, – писал Б. Куглер. – Сотни их падали от истощения в странствии и жалким образом погибали на больших дорогах. Нескольким удалось найти приют в добрых семьях и своими руками зарабатывать себе пропитание, но большинство погибло». Увы, большинству из них не суждено было попасть в Святую землю.

Александр Невский: шаги на Восток?

Александр Невский – фигура противоречивая, неоднозначная и при этом невероятно популярная. Именно этот образ Александра закрепился в массовом сознании граждан России. Действительно, фильм Сергея Эйзенштейна создал образ идеального князя, победителя над теми силами, которые угрожают Руси, близкого к народу, доброго и в то же время достаточно жесткого – да, идеальный князь. Но, правда, таким он был только у Эйзенштейна. И его биография по-прежнему хранит немало загадочного и даже трагичного.

В апреле 2017 года исполнилось 775 лет одному из самых известных и великих событий нашей истории – победе русских войск над крестоносцами в битве на Чудском озере, получившей название Ледового побоища. Всем известно имя победителя – новгородского (впоследствии великого владимирского) князя Александра Ярославича. Сегодня фактическая сторона этого события, как и в целом политика князя Александра по отношению к Западу, несмотря на различные оценки и симпатии, хорошо известны и оцениваются в общем достаточно объективно, чего, к сожалению, не скажешь об отношениях Александра Невского с Ордой. Вокруг темы взаимоотношений Александра с татаро-монголами образовалось множество спекуляций и небылиц. Чего стоит одна только запущенная Л. Гумилевым версия об «“усыновлении” Александра Батыем» (или, как вариант, «братание» его с Сартаком). И это еще не самое главное в «евразийской теории». В частности, часто приходится слышать ставшие модными высказывания о том, что именно Александр Невский был тем князем, во время правления и при непосредственном участии которого было установлено ордынское иго! При этом одни называют его «создателем “союза” Руси и Орды» и оценивают это со знаком плюс, другие обвиняют святого князя Александра в «протатарской» политике и «пособничестве» завоевателям, но по сути позиция и тех и других заключается в том что, что главным виновником установления ига и проводником ордынской политики на Руси представляется именно он.

Князь Александр Невский.

Миниатюра из Царского титулярника (Царская книга названий). 1672 г.

Но так ли это было на самом деле? Можно ли считать Александра «союзником и даже пособником Орды»? Какое отношение имеет Александр Невский к установлению ига? Была ли у Руси во второй половине XIII века реальная альтернатива той политике, которую проводил по отношению к Орде великий владимирский князь Александр, и как в реальности действовал Александр Невский в условиях монгольского ига?

Для начала следует признать, что в условиях «феодальной раздробленности», когда Русь была разделена на полтора десятка независимых государств – великих княжеств, каждое из которых в свою очередь также делилось на уделы, правители которых постоянно находились во враждебных отношениях друг с другом, ни о каком эффективном сопротивлении многократно превосходящим силам татар и речи быть не могло. Так, по данным современных исследований, численность войска Батыя доходила до полутора сотен тысяч человек, в то время как отдельное Русское княжество могло противопоставить Орде лишь несколько тысяч воинов княжеской дружины и ополчения. Только в случае объединения воинских сил всей Руси (что было абсолютно нереальным в то время) численность русского войска едва могла достигнуть 100 тысяч. Таким образом, на равных выступить против Орды могла только единая Русь, однако, как показали события времен Батыева нашествия, объединение пред лицом врага, когда страна находилась на пике феодальной раздробленности, было явно нереальным. Тем более сопротивление было невозможно в первые годы ига, после гибели значительной части княжеских дружинников, уничтожения или пленения огромного количества мирного населения, разорения городов и сел. Даже если бы князья объединились, военные силы Руси и Орды были бы явно несопоставимы. Альтернативой временной покорности Орде могли быть только окончательный разгром и даже возможное уничтожение государственности и включение русских земель в состав Золотой орды, как, например, это произошло с Волжской Болгарией…

Практически все правители, подвергшиеся монгольскому нашествию русских княжеств, осознавали невозможность открытой борьбы с Ордой и после возвращения Батыя из центральноевропейского похода посетили Орду, признали себя вассалами Батыя и обязались платить дань. Первым в 1243 году посетил орду великий владимирский князь Ярослав Всеволодович (отец Александра), в следующим году в Орде побывали удельные князья Владимирской земли – Владимир Углицкий, Борис Ростовский, Василий Ярославский. В 1245–1246 годах у Батыя побывали Святослав Суздальский, Иван Стародубский, а также южнорусские правители Михаил Черниговский и Даниил Галицкий. После этого начались регулярные выплаты дани: «При архиепископе Спиридоне Великаго Новаграда и Пскова, великий князь Ярославъ Всеволодовичь, благоверного великаго князя Александра Невскаго отецъ, началъ дань давать въ Златую Орду» (ПСРЛ, т. 3, Новгородская третья летопись, с. 220), а наши князья отныне вынуждены были утверждать свою власть у монгольских ханов, получая соответствующие ярлыки. Так на полторы сотни лет на Руси была установлена та система отношений русских княжеств с Ордой, которую принято называть татаро-монгольским игом.

Какую же роль в этих событиях сыграл Александр? А Александр все это время княжил в Новгороде и в первый раз отправился в Орду, а затем и в Монголию, со своим братом Андреем в 1247 году, т. е. уже после того, как все остальные князья северо-восточной и южной Руси побывали у татар и признали себя ордынскими вассалами и данниками. Как написал автор «Жития Александра Невского», «тот царь (Батый), прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: “Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы. Что же – один ты не хочешь мне покориться?”». При этом ярлык на Великое Владимирское княжение Александр получил не сразу, а только через три года после возвращения на Русь, в 1252 году, когда Андрей Ярославич, получивший в Монголии ярлык на Владимир, по непонятным до конца причинам был отстранен Батыем от власти. Таким образом, верховным правителем северо-восточной Руси и Новгородской республики Александр стал уже после того, как русские княжества, подвергшиеся нашествию Батыя, попали под власть Орды, следовательно, нет никаких оснований объявлять Александра виновником установления ига (или «“союза” с Ордой», по версии евразийцев). Александр, будучи правителем одного из великих княжеств Руси, в отношениях с Ордой всего лишь продолжил ту политику, которую проводили его предшественники на великом владимирском княжении, а также правители большинства других великих и удельных русских княжеств того времени.

Теперь посмотрим на некоторые события, произошедшие после возвращения Александра из Золотой орды и Монголии, а именно: получение им ярлыка на Великое княжество Владимирское и его действия во время монгольской переписи населения Руси в 1257 и 1259 годах. В связи с тем, что в источниках практически ничего не говорится о причинах Неврюевой рати, существует масса предположений и версий о том, что могло побудить Батыя свергнуть с великокняжеского стола Андрея Ярославича. Нет ни одного источника, который бы сообщал о каких-либо антимонгольских планах Андрея, также как нет в известных нам исторических документах ни одного упоминания о том, что Александр якобы являлся инициатором отстранения от власти своего брата и «навел на Русь татар». Скорее всего, правы те исследователи, которые связывают свержение Андрея с внутримонгольскими противоречиями: известно, что Андрей был утвержден великим князем в Монголии, в то время как Батый, стремясь отделиться от монгольской империи, решил избавиться от ставленника Каракорума.

Что же касается событий, связанных с переписью, когда на Русь «приехаша численицы, исчетоша всю землю Суждальскую, и Рязаньскую, и Муромьскую» (Лаврентьевская летопись, ПСРЛ, т. 1, с. 203), то прежде всего не следует забывать о том, что, во-первых, Александр был отнюдь не единственным князем, во владениях которого монголы провели перепись населения – как сказано в летописи, кроме Владимиро-Суздальского княжества, перепись была проведена еще в Муромском и Рязанском княжествах, а ранее, в 1245 году, по сообщению Плано Карпини, монголы переписали и обложили данью население южнорусских земель: «…в бытность нашу в Руссии был прислан туда один саррацин, как говорили, из партии Куйюк-кана и Бату, и этот наместник у всякого человека, имевшего трех сыновей, брал одного, как нам говорили впоследствии; вместе с тем он уводил всех мужчин, не имевших жен, и точно так же поступал с женщинами, не имевшими законных мужей, а равным образом выселял он и бедных, которые снискивали себе пропитание нищенством. Остальных же, согласно своему обычаю, пересчитал, приказывая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань», и никто из местных князей не выступил против этого. Восстали лишь не подвергшиеся нашествию Батыя новгородцы. Однако, как уже было сказано, успешно противостоять монголам в то время было практически невозможно, в случае отказа от переписи Новгород неминуемо подвергся бы нашествию и разделил участь Владимира, Козельска, Москвы, Киева и других городов, взятых ордой… Естественно, что при таком раскладе у Александра не оставалось выбора.

(По материалам Е. Оаро)

Тамплиеры: ушедшие в неизвестность

История ордена храмовников наполнена множеством загадок – об их появлении, деятельности на Востоке и финансовых операциях в Европе. Тайны тамплиеров становятся поводом для разного рода мистификаций – от «Кода да Винчи» до «Железного рыцаря» и «Последнего тамплиера». Существовал ли орден после роспуска? Куда пропали его сокровища?

Основная проблема, которая в разное время беспокоила как историков, так и любителей приключений, – судьба сокровищ тамплиеров.

На своем гербе рыцари изображались настолько бедными, что даже не могли позволить себе иметь коня. Два всадника сидели на одной лошади. Но в действительности к моменту роспуска ордена благодаря успешной финансовой деятельности они скопили значительные богатства, часть из которых, по легенде, оказалась вывезена и спрятана ими где-то за пределами Парижа. Богатства так и не нашли, но сама идея их существования породила множество других легенд – о финансировании тамплиерами масонских организаций, английских банков и даже освоения на эти средства Нового Света.

С Американским континентом изначально связан другой цикл легенд – об источниках богатства ордена. По гипотезе Жака де Майе, с тамплиерами еще в XII веке были хорошо знакомы американские индейцы – как коренные жители Северной, так и Южной Америки. Рыцари якобы плавали к противоположным берегам Атлантики и активно осваивали там местные серебряные копи. Путь к Американскому континенту был их основной тайной, сокрытой от «непосвященных». А серебро, привезенное из Нового Света, буквально затопило Европу, в которой прежде ощущалась его сильная нехватка.

Главное же знание, владение которым часто приписывают тамплиерам, – место нахождения святого Грааля и пользование благами, которые он приносит. К числу последних относят неиссякаемое изобилие и вечную жизнь. Из жертвенной чаши, по библейской легенде, на Тайной вечере вкушал Христос.