Полная версия:

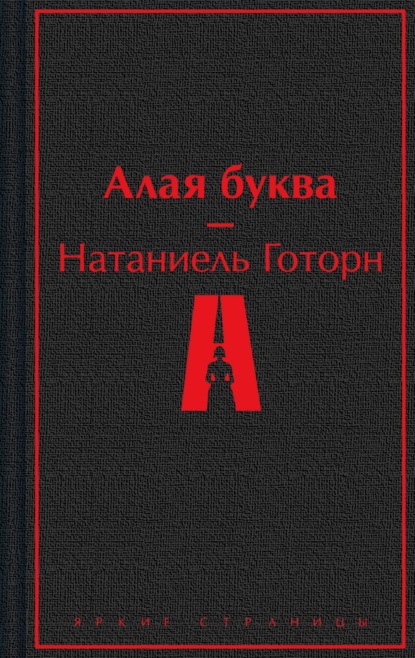

Алая буква

Натаниэль Готорн

Алая буква

Nathaniel Hawthorne

THE SCARLET LETTER

© Николенко М., перевод на русский язык, 2026

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Предисловие ко второму изданию

Автора немало удивило и (если он может так сказать, никому не причинив новой обиды) позабавило то обстоятельство, что очерк бюрократической жизни, который он предпослал «Алой букве», произвел чрезвычайное волнение в респектабельном сообществе, составляющем его непосредственное окружение. Отклик не мог бы быть яростнее, даже если бы он, автор, сжег таможню и залил последние тлеющие угли кровью того достопочтенного лица, к которому он якобы пылает необъяснимой злобой. Имей он основания думать, что в самом деле заслуживает общественного порицания, оно было бы для него тяжким грузом, посему он тщательно перечел вступительные страницы с намерением изменить или вымарать все дурное и, сколько это возможно, возместить ущерб, причиненный зверствами, которые вменяются ему в вину. Однако он нашел, что если его очерк чем-то и примечателен, то лишь прямотой, искренним благодушием и точно переданным впечатлением от изображаемых характеров. Никакая враждебность, личная или политическая, автором не руководила. Вероятно, вступление могло бы быть вовсе опущено без потери для читателя и без ущерба для книги, но, коль скоро оно уже существует на бумаге, автор не может не признать, что написал его из самых добрых побуждений и так правдиво, как только сумел. Посему он вынужден вновь опубликовать вступительный очерк, не изменив в нем ни единого слова.

Сейлем, 30 марта 1850 г.

[Таможня

Введение к «Алой букве»

Примечательно, что, не будучи склонным много говорить о себе и своих делах в компании друзей у камина, я дважды испытал побуждение публично высказаться в автобиографическом ключе. Первый случай произошел три или четыре года тому назад, когда я, не имея ни малейшей причины, которую благосклонный читатель или назойливый автор мог бы воспринять как оправдание, описал мою жизнь в тиши поместья Олд-Мэнс[1]. Поскольку я был тогда удостоен незаслуженного внимания одного-двух слушателей, я снова хватаю публику за пуговицу – на сей раз чтобы рассказать о трех годах, в продолжение которых я был таможенным чиновником. Знаменитый «П. П., служитель сего прихода»[2] нашел в моем лице вернейшего последователя. Так или иначе, нельзя отрицать, что, предоставляя ветру уносить исписанные листы, всякий автор обращается не к тем многим, кто отбросит его книгу в сторону или же вовсе не пожелает взять ее в руки, но к тем весьма немногим, кто поймет его, как не каждый из товарищей по школе и жизни. Иные авторы заходят и того дальше, погружаясь в доверительные глубины такой откровенности, какая может быть уместна лишь в отношении одного-единственного всецело сочувственного ума и сердца. Тем самым писатель словно бы надеется, посылая напечатанную книгу в большой мир, найти ту отъединенную часть себя, слияние с которой восстановит полноту его существования. Как бы то ни было, говорить все, хоть даже безлично, едва ли благопристойно. Но поскольку без подлинной связи с аудиторией мысли и фразы цепенеют, нам простительно воображать, будто нас слушает друг – добрый и чуткий, пусть и не самый близкий. Когда его благожелательное присутствие растапливает нашу врожденную сдержанность, мы способны болтать об окружающих нас обстоятельствах и даже о самих себе, оставляя, однако, свое глубинное Я под покровом. Мне думается, что до такой степени и в таких пределах писатель может быть автобиографом, не нарушая ни читательских прав, ни собственных.

Следующее свойство, которое обнаружит этот очерк и которое всегда ценится в литературе, заключается в том, что он объясняет, каким образом предваряемые им страницы сделались моим достоянием, и тем самым доказывает подлинность излагаемого. Оно – это желание утвердить мое положение как редактора (или немногим большего, чем редактор) самой пространной повести настоящего тома[3] – и есть единственная подлинная причина, побудившая меня вступить в личные отношения с читателем. Стремясь ее достигнуть, я счел позволительным несколькими добавочными мазками передать в общих чертах тот образ жизни, который прежде не описывался, и тех людей, которые его вели. Мне самому случилось оказаться одним из них.

В моем родном городе Сейлеме есть порт. Во времена короля Дарби[4] он процветал, но теперь стоит, обремененный ветхими деревянными складами, печально вытянувшись и почти не выказывая признаков коммерческой жизни. Разве что барк или бриг выгрузит кожи или шхуна из Новой Шотландии выбросит топливную древесину. Полуразрушенный причал часто накрывает волнами прилива, а вокруг зданий, выстроившихся вдоль него, выросла чахлая трава – свидетельство многих лет бездеятельности. Такой не слишком бодрящий вид (на старый порт и противоположную сторону гавани) открывается из окон внушительного кирпичного здания, расположенного неподалеку. На его крыше каждое утро в продолжение трех с половиной часов, ни минутой больше, ни минутой меньше, в ветреную погоду реет, а в штиль вяло свисает с флагштока знамя республики с тринадцатью полосками, расположенными не горизонтально, а вертикально в знак того, что правительство дяди Сэма учредило здесь не военный, но гражданский пост. Фасад здания украшен балконом, опирающимся на деревянные колонны, от которых тянутся в сторону улицы широкие гранитные ступени. Над входом простер крылья на удивление крупный экземпляр американского орла со щитом перед грудью. В лапах, если память мне не изменяет, несчастная птица держит пучки молний и зазубренных стрел. Выказывая свойственный ему темперамент суровым изгибом клюва, яростным взором и свирепостью позы, животное словно бы угрожает безобидным обывателям: дескать, если они не хотят беды, им не следует вторгаться за порог, который это пернатое существо осеняет своими крылами. Многие тем не менее стремятся сюда, ища защиты у символа федерации и, вероятно, воображая, будто грудь американского орла тепла и мягка, как пуховая подушка, хотя в действительности он даже в наилучшем расположении духа не отличается нежностью и чаще рано, нежели поздно прогоняет своих птенцов ударом клюва или когтистой лапой, а то и наносит им гнойные раны зазубренными стрелами.

Мостовая вокруг описанного здания, именуемого портовой таможней, поросла травой, ибо в последнее время толпа движимых деловыми надобностями посетителей, которые могли бы ее вытоптать, заметно поредела. Впрочем, в иные месяцы бывают утра, когда поток оживляется, напоминая пожилым горожанам о прежних временах. До последней войны с Англией Сейлем пользовался заслуженной славой крупного порта – не то что теперь. Сегодня даже здешние уроженцы, купцы и судовладельцы, презирают собственный город, позволяя его пристани разрушаться, меж тем как их капиталы ненужными и незаметными каплями вливаются в могучее море нью-йоркской и бостонской торговли. Итак, в те утра, когда три или четыре корабля одновременно прибыли (обыкновенно из Африки или Южной Америки) или вот-вот отправятся (туда же), быстрые шаги вверх и вниз по гранитным ступеням таможни слышатся чаще. Прежде чем поприветствовать собственную жену, сюда спешит зарумяненный морским ветром капитан, держа под мышкой потускневшую жестяную коробку с документами. Сюда же приходит владелец судна, бодрый или унылый, милостивый или сердитый в зависимости от того, чем только что завершенное плавание грозит для него обернуться: озолотится ли он или же окажется погребенным под грудой товаров, от которых никто не удосужится его избавить. Здесь же мы увидим зародыш будущего изборожденного морщинами и изношенного тревогами седобородого коммерсанта – бойкого юного клерка, который радуется вкусу прибыли, как волчонок вкусу крови, и уже пускается посредством хозяйских кораблей в коммерческие авантюры, хотя ему еще впору было бы пускать игрушечные лодочки в мельничном пруду. Кроме того, среди действующих лиц непременно окажется матрос, уходящий в дальнее плаванье и желающий выправить себе паспорт или же, напротив, только возвратившийся – бледный и слабый, ищущий места в госпитале. Не будем забывать и капитанов маленьких ржавых шхун, привозящих древесину из британских провинций: одетые с ног до головы в просмоленную парусину и лишенные деловитого проворства, свойственного янки, они играют далеко не последнюю роль в нашей затухающей торговле.

Соберите всех этих индивидуумов, как они нередко собираются сами, добавьте для разнообразия еще кого-нибудь – и вот вам таможня в часы наибольшего оживления. Однако чаще, поднявшись по ступеням, вы увидите лишь солидные фигуры на старомодных стульях, задравших передние ножки и упершихся спинками в стену. Сидя в теплые дни у входа, а зимой или в дурную погоду в своих кабинетах, эти господа большей частью похрапывают, хотя иногда можно слышать, как они переговариваются: полусонными голосами и с той индифферентностью, которая присуща обитателям богаделен, а также всем прочим людям, чье существование поддерживается благотворительностью или чужим монополизированным трудом – чем угодно, но только не собственными усилиями. Эти пожилые джентльмены, занимающиеся, подобно Левию Матфею, сбором податей, однако отнюдь не склонные обременять себя апостольским служением, есть не кто иные, как таможенные чиновники.

Слева от входной двери расположена квадратная комната футов по пятнадцать в длину и ширину с высоким потолком. Два ее арочных окна выходят на вышеозначенную верфь, а третье – на узкий переулок, пересекающий Дарби-стрит. Из всех трех видны лавки бакалейщиков, блокарей, торговцев матросским платьем и судовых поставщиков, у дверей которых хохочут и сплетничают просоленные старые моряки и портовые крысы, роднящие любой приморский город с лондонским Уоппингом. В самой же комнате висит паутина, грязные стены давно не крашены, пол усыпан серым песком (давний обычай, сохранившийся, пожалуй, только здесь). По неряшливости этого места можно заключить, что оно представляет собою некое святилище, куда женский пол со своими волшебными орудиями, метлой и тряпкой, допускается крайне нечасто. Обстановка же состоит из печи с внушительным дымоходом, старого соснового стола с трехногим табуретом, пары весьма шатких деревянных стульев и (не следует забывать о библиотеке) полок с несколькими десятками томов: актами Конгресса и сводом налоговых законов. Жестяная труба, тянущаяся по потолку, служит для голосового сообщения с другими частями здания. Именно здесь, в этой комнате, каких-нибудь полгода назад вы, многоуважаемый читатель, могли застать – расхаживающим из угла в угол или сидящим на длинноногом табурете, облокотясь о стол и водя взглядом по столбцам утренней газеты, – того самого субъекта, который приветствовал вас в усадьбе Олд-Мэнс, в своем уютном маленьком кабинете, куда солнце мягко просачивалось сквозь ивовые ветви. Теперь же, если вы явитесь сюда, на сейлемскую таможню, и спросите начальника[5]-локофоко[6], вы его не найдете. Он выметен метлой реформы, и нынче более достойный преемник занимает его должность и прикарманивает жалованье.

Старый город Сейлем – моя родина, где я, однако, подолгу отсутствовал как в мальчишеские, так и в зрелые годы, – обладает для меня особенной притягательностью, силу которой я не сознавал в те поры, когда там жил. В физическом отношении Сейлем представляет собой однообразное плоское пространство, застроенное преимущественно деревянными домами, ни один из которых не может претендовать на архитектурное изящество. Даже нерегулярностью своего плана город не живописен, не причудлив, а скучен: длинная ленивая улица устало тянется через весь полуостров от Висельного холма и места, называемого Новой Гвинеей, до богадельни. Таков мой родной Сейлем. Столь же разумным было бы с моей стороны сентиментальное чувство к клетчатой доске с абы как разбросанными по ней шахматами. И все же, хотя в любом другом месте мне неизменно живется лучше, я питаю к Сейлему нечто такое, что за неимением более подходящего слова вынужден назвать привязанностью. Вероятная причина – глубокие и старые корни, пущенные моей семьей в эту почву. Прошло почти два века с четвертью с тех пор, как первый переселенец, носивший мою фамилию, прибыл из Британии в окруженную лесами колонию, впоследствии ставшую городом. Его потомки рождались здесь и умирали, смешиваясь с этой почвой, так что теперь немалая часть ее родственна той бренной оболочке, в которой мне суждено до поры до времени ходить по сейлемским улицам. Стало быть, моя привязанность носит отчасти сугубо материальный характер стремления праха к праху. Большинству моих соотечественников оно неведомо, да им и незачем его знать, ибо частая пересадка, пожалуй, полезна для семейного древа.

Однако упомянутое мною чувство имеет также и духовную природу. Фигура предка, облеченная семейным преданием в покровы сумрачного величия, присутствовала в моем мальчишеском воображении, сколько я себя помню. Она до сих пор посещает меня, заставляя чувствовать некую сыновнюю связь с прошлым, меж тем как современное состояние города не внушает мне таких ощущений. Сейлем – мой дом не столько потому, что здесь живу я сам, чье имя звучит редко, а лицо известно немногим, сколько потому, что здесь жил он – суровый бородатый прародитель в черном плаще и островерхой шляпе, который прибыл сюда так давно, с Библией в одной руке и мечом в другой, и пошел по нетоптаным улицам торжественной поступью, чтобы сделаться значительным лицом в годы войны и мира. Будучи и солдатом, и законодателем, и судьей, и церковным правителем, он обладал всеми свойствами пуританина – как добрыми, так и дурными. Был он, кроме прочего, безжалостным преследователем инакомыслящих: квакеры в своих хрониках повествуют о том, как жестоко обошелся он с женщиной из их общины, и боюсь, что такая память переживет все совершенные им благие дела, хотя их было немало. Свое стремление преследовать и карать он передал сыну, чья роль в охоте на ведьм[7] настолько значительна, что он (мы можем сказать это без преувеличения) обагрен их кровью. Пятно, вероятно, въелось до того глубоко, что сохраняется даже на его сухих костях в земле кладбища на Чартер-стрит, если они еще не рассыпались в пыль. Не знаю, раскаялись ли мои предки в своей жестокости и удалось ли им добиться прощения на Небесах или же, перейдя в иную форму существования, они до сих пор стонут от мучительных последствий содеянного. Как бы то ни было, я, пишущий эти строки, будучи наследником своих прародителей, беру их позор на себя и молю о том, чтобы все навлеченные ими проклятия – о которых я слышал и о которых свидетельствовали долгие годы печальной жизни семейства – были сняты отныне и навеки.

Так или иначе, любой из тех суровых и мрачных пуритан, вне всякого сомнения, счел бы достаточным наказанием за свои грехи само то обстоятельство, что по прошествии многих лет от фамильного ствола, столь густо поросшего мхом благочестия, ответвился такой бездельник, как я. Ни одну из моих целей они не сочли бы похвальной, всякий мой успех (если он когда-либо озарял мою жизнь вне домашних пределов) был бы в их глазах ничтожен, а то и предосудителен. «Что он такое? – бормочет одна серая праотеческая тень, обращаясь к другой. – Сочинитель историй! Но разве это дело для мужчины? Чем оно прославляет Господа и чем помогает ближнему? Уж лучше бы этот несчастный пиликал на скрипке». Такие комплименты шлют мне мои прапрадеды сквозь толщу времени. Но как бы они меня ни презирали, черты их сильных натур переплетены с моими собственными.

Глубоко посаженный в здешнюю почву людьми серьезными и деятельными, когда Сейлем переживал пору младенчества и детства, наш род произрастал, сколько мне известно, в неизменной респектабельности и ни один недостойный потомок его не опозорил. Впрочем, ничего достопамятного, ничего заслуживающего всеобщего внимания также не совершалось. Поколения, пришедшие на смену первым двум, почти исчезли из виду, как старые дома, наполовину скрытые новыми слоями почвы. На протяжении доброй сотни лет сначала отцы, а затем сыновья отправлялись в море. Лишь только седовласый капитан сходил с квартердека своего корабля на родной берег, четырнадцатилетний мальчик занимал наследственное место у мачты, чтобы противостоять тем же соленым ветрам, которые хлестали отца и деда. В свой черед он переходил из кубрика в капитанскую каюту и, посвятив зрелые годы странствиям по свету, возвращался, чтобы состариться, умереть и смешать свой прах с землей, его породившей. Человек, чьи предки из поколения в поколение начинали и оканчивали путь в одном и том же месте, ощущает с ним связь, не зависящую ни от красот пейзажа, ни от моральных обстоятельств. Это не любовь, но инстинкт. Новый житель, который сам приехал из чужих краев или же это сделал его отец либо дед, едва ли может называться сейлемцем. Он чужд той устричьей цепкости, с какой подлинный сын города, следуя примеру предков, цепляется за это место вот уже третье столетье, невзирая на то, что жизнь здесь безрадостна, вид старых деревянных домов, стоящих среди грязи и пыли, навевает лишь тоску, духовный климат так же уныл, как и ландшафт, а нравы так же суровы, как холодный восточный ветер. Ни эти, ни какие-либо другие недостатки, истинные или воображаемые, не играют ни малейшей роли. Место рождения сохраняет свои чары, как если бы оно было раем на земле. Таков и мой случай. Я чувствовал, что однажды Сейлем вновь сделается моим домом, и усматривал в этом почти роковую неизбежность. В мой короткий век, как и до меня, старому городу суждено видеть те черты лица и характера, которые так примелькались здесь, ибо лишь только один представитель моего рода ложился в могилу, по этим улицам уже ходил новый часовой – его сын. Как бы то ни было, испытываемое мною чувство свидетельствует о том, что связь, ставшую нездоровой, следует наконец разорвать. Человеку, так же как и картофелю, мало пользы, когда его снова и снова сажают в один и тот же истощенный грунт. Мои дети родились не в Сейлеме, и, если их судьбы мне сколько-нибудь подвластны, они пустят корни в новую почву.

Покинув Олд-Мэнс, я мог бы с тем же или большим успехом отправиться в любое другое место, но во многом благодаря своей странной, пассивной и безотрадной привязанности к родному городу занял пост в кирпичной резиденции дяди Сэма близ старого порта. Это было предрешено. Уже не раз и не два я уезжал, думая, что покидаю Сейлем навсегда, однако с настойчивостью фальшивого полупенсовика возвращался в эту точку, как если бы она была центром моей вселенной. Итак, одним погожим утром я поднялся по гранитным ступеням с президентской[8] грамотой в кармане и был представлен джентльменам, которым надлежало помогать мне в исполнении тяжких обязанностей таможенного надзирателя.

Подозреваю (точнее сказать, уверен), что ни одно другое должностное лицо в Соединенных Штатах, военное или гражданское, не имело в своем подчинении такого почтенного корпуса ветеранов-патриархов. Стоило мне на них взглянуть, я понял, что не иначе как здесь, в этом здании, следует искать старейшего жителя города. Более двадцати лет генерал Миллер, главный сборщик, обладал той независимостью, которая удерживала всю сейлемскую таможню в стороне от политических бурь, столь губительных для чиновничьих кресел. Доблестный солдат Новой Англии, он прочно стоял на пьедестале своих ратных подвигов и, будучи сам защищен мудрым либерализмом сменявшихся властей, оберегал подчиненных от многих опасностей и волнений. Генерал Миллер отличался врожденным консерватизмом: его доброй натурой в немалой степени руководила привычка. Он был крепко привязан к знакомым лицам и не любил перемен – даже тех, которые сулили несомненную пользу. Посему, вступив в должность, я обнаружил вокруг себя почти исключительно старцев. По большей части это были древние капитаны. Какие только моря ни швыряли, какие только ветры ни трепали их, прежде чем они прибились к этому спокойному берегу, чтобы начать здесь, в тихом уголке, новое существование – уже без особых потрясений, если не считать регулярного ужаса президентских выборов. Подверженные старению и дряхлению ничуть не меньше других, они, очевидно, имели некий талисман, удерживавший смерть на расстоянии. Двое или трое страдали, как мне объяснили, подагрой и ревматизмом, а может, и вовсе были прикованы к постели. Так или иначе, в таможне они не появлялись на протяжении большей части года и лишь после зимней спячки выползали погреться на майское или июньское солнышко. То, что они называли своими обязанностями, исполнялось ими лениво и лишь до тех пор, пока не возникала охота вернуться в кровать. Я вынужден признать себя виновным в том, что прервал административное существование более чем одного из этих почтенных слуг республики. По моему прошению они были избавлены от обременительного труда, а затем – как если бы радение о благе государства составляло единственную цель их жизни (я искренне в это верю) – перешли в лучший мир. Я набожно утешаю себя тем, что мое вмешательство обеспечило им достаточное время для покаяния в тех грехах, которые признаются естественными и даже неизбежными для всякого чиновника податной службы. Ни парадная, ни задняя дверь таможни не выходит на дорогу, ведущую в рай.

Мои подчиненные в большинстве своем были вигами. К счастью для их почтенного братства, новый начальник политикой не занимался. Верный демократ по убеждениям, он (то есть я) получил и удерживал свою должность не за партийные заслуги. В противном случае, то есть если бы деятельный политик был поставлен на этот важный пост с легкой целью одержать верх над сборщиком-вигом, по немощи неспособным исполнять свои обязанности, едва ли хоть один из прежних служащих еще дышал бы (не в физическом, но в административном смысле) спустя месяц после того, как по ступеням таможни взошел бы вышеозначенный ангел смерти. Будь новый начальник политиком, он, как принято в подобных обстоятельствах, почел бы себя не только вправе, но даже обязанным пустить под нож гильотины все седые головы до одной. Старики, очевидно, опасались, что и я позволю себе подобную неучтивость. Мне было и больно, и забавно наблюдать страх, сопутствовавший моему пришествию: видеть, как морщинистая щека того, кто полвека не боялся никаких штормов, становится пепельно-бледной при появлении безобидного индивида вроде меня, и слышать дрожь в голосе, который некогда ревел в рупор так, что сам Борей испуганно замолкал. Славные старики знали: по всем установленным правилам они, в силу своей непригодности к службе, должны были уступить место людям более молодым, более твердым в политических убеждениях и в целом более способным служить нашему общему дядюшке. Знал это и я, но мне не хватало духу действовать соответственно. К моему заслуженному стыду и в ущерб моей чиновничьей совести, многие из них, этих старцев, в бытность мою их начальником продолжали медленно шаркать вдоль причалов и преодолевать ступени таможни то в одном, то в другом направлении. Находясь же внутри здания, они преимущественно спали в привычных уголках на стульях, откинутых к стене, однако раз или два за утро просыпались, чтобы утомить соседа тысячным повторением какой-нибудь морской истории или заплесневелой шутки – одной из тех, что давно стали для их компании чем-то вроде паролей и отзывов.

Относительная безвредность нового начальника довольно скоро сделалась очевидной, и теперь старые джентльмены соблюдали многочисленные формальности своей службы с облегченным сердцем и со счастливым сознанием собственной полезности – если не для любимой отчизны, то уж по крайней мере для самих себя. Их мудрые взоры устремлялись сквозь очки в трюмы кораблей. Велик был тот шум, который они поднимали по пустякам, с чудесной тупостью позволяя более важным вещам проскальзывать сквозь пальцы. При каждом таком досадном недоразумении – когда, к примеру, целый воз дорогого товара, контрабандой выгруженного на берег, проезжал среди бела дня прямо под их ничего не подозревающими носами – они с непревзойденной бдительностью и расторопностью принимались запирать и опечатывать все двери и проходы на провинившемся судне. Казалось, они ждали не порицания за халатность, а панегирика за похвальное усердие, проявленное уже после того, как беда стряслась. По собственному их мнению, они заслуживали признательности за пыл, выказанный тогда, когда случившегося уже не исправить.

Я имею глупую привычку быть добродушным с теми, кто не более неприятен, чем большинство людей. Прежде всего я замечаю в человеке лучшую сторону, если таковая есть, и на ее основании составляю мнение о нем. В характерах многих таможенных стариков были благие черты, а мне как начальнику следовало отечески оберегать подчиненных, что способствовало развитию дружеских чувств. Довольно скоро почтенные джентльмены сделались мне симпатичны. Летом, когда немилосердный зной едва не обращал все остальное человечество в жидкое состояние, вялые организмы моих подо- печных лишь приятно теплели. Отрадно было слушать, как они непринужденно беседуют у заднего входа, откинувшись, по своему обыкновению, на стоящих рядком стульях. Заледенелые шутки прошлых поколений, оттаивая, срывались с почтенных уст пузырями смеха. В глазах стороннего наблюдателя старческая веселость весьма напоминает детскую. Ни острый ум, ни глубокое чувство юмора не играют здесь сколько-нибудь важной роли. Все дело в поверхностной игре света, что придает веселый бодрый вид как зеленому молодому побегу, так и серому замшелому стволу. Однако если в первом случае этот эффект производится живыми солнечными лучами, то во втором – скорее, фосфорным свечением гниющей древесины.