Полная версия

Полная версияВ объятиях XX-го века. Воспоминания

Абелеву Эльфриду Адольфовну – бывшего старшего научного сотрудника Института биологии развития имени Н. К. Кольцова Академии наук СССР, ныне пенсионера. Арасимович Валентину Вячеславовну – члена-корреспондента Академии наук ССР. Молдова. Богданову Екатерину Николаевну – бывшего сотрудника Ленинградского государственного университета, ныне пенсионера. Гецову Анну Бенедиктовну – бывшего старшего научного сотрудника Зоологического института Академии наук СССР, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Коган Зинаиду Марковну – доцента Белорусской сельскохозяйственной академии. Левитину Полину Ильиничну – доцента Московской ветеринарной академии. Машкина Сергея Ивановича – бывшего сотрудника Воронежского государственного университета, ныне пенсионера. Мигушову Эмилию Филипповну – бывшего старшего научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Миндлин Софью Захаровну – ведущего научного сотрудника Института молекулярной генетики Академии наук СССР. Мирека Виктора Францевича – бывшего старшего научного сотрудника Института биологии развития имени Н. К. Кольцова Академии наук СССР, ныне пенсионера. Рубцова Ивана Антоновича – бывшего старшего научного сотрудника Зоологического института Академии наук СССР, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Светозарову Валентину Владимировну – бывшего старшего научного сотрудника Главного ботанического сада Академии наук СССР, ныне пенсионера. Тагееву Софию Викторовну – бывшего старшего научного сотрудника Института биологической физики Академии наук СССР, ныне пенсионера. Шаскольского Дмитрия Владимировича – бывшего старшего научного сотрудника Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Академии наук СССР (посмертно). Шмерлинг Жозефину Григорьевну – бывшего заместителя заведующего отделом Института молекулярной генетики Академии наук СССР, ныне пенсионера. Щепотьева Федора Львовича – члена-корреспондента Академии наук Украинской ССР.

Представляется, что здесь уместно упомянуть недавно присланное мне М. Д. Голубовским упоминание о Д. В. Шаскольском в книге А. А. Любищева «В защиту науки. Статьи и письма». Л. Наука, 1991. Редакция и примечания М. Д. Голубовского. Это высказывания из статей Дмитрия Владимировича (Д. В.) с критикой лысенкоизма в период с 1953 по 1966 гг. Так, в статье «О положении в биологии и агрономии» А. А. Любищев цитирует воспоминания Д. В. Шаскольского:

«Т. Д. Лысенко удалось протащить в программу партии, принятую на 22 съезде КПСС в 1961 г., фразу «Шире и глубже развивать мичуринское направление в биологической науке». Генетик Д. В. Шаскольский вспоминает: «Со свойственной лысенковцам административной ловкостью сделано было так, что предложение было опубликовано в последнюю субботу, а на следующей неделе уже открылся съезд, так что времени для обсуждения не оставалось. Съезд включил пункт Лысенко в программу. Поскольку Программу может изменять только съезд, я обратился к следующему, XXIII съезду КПСС (как полагается, заранее, через ЦК КПСС) с предложением убрать пункт, поддерживающий мичуринскую биологию, но мне еще до съезда было сообщено, что в повестке XXIII съезда нет вопроса о Программе. Таким образом, этот пункт, поддерживающий лысенковское направление, находился в Программе партии более 24-х лет – до XXYII съезда партии»

Мне представляется, что папа был участником и докладчиком, по крайней мере, на двух международных конгрессах пчеловодов в Румынии и Германии. Немецкие коллеги прислали ему после конгресса изображение пчелы на изящной металлической пластинке. Папа очень гордился и радовался тому, что эта пчела была изображена очень точно, согласно ее строению. Эта пчелка и сейчас висит у нас дома теперь уже в городке Милл Вайле, примыкающем к Сан-Франциско, и всегда привлекает внимание наших друзей и знакомых. Олечка, наша дочь, в память о дедушке собирает коллекцию пчел в виде их изображений на разных предметах: посуде, столовых приборах, брошках. Коллекция пополняется медленно, т. к. пчелок найти довольно трудно. Тем приятнее, когда удается что-то найти. И, конечно, как правило, изображение пчел не отражает их настоящего строения. У меня была совершенно неосуществимая идея открыть магазин, в котором многочисленная армия пчеловодов и других покупателей могли бы купить разнообразные предметы домашнего обихода с эмблемой пчелы. Эта нереальная идея одно время занимала мою фантазию. Такие вещи, например, с удовольствием бы покупались на конгрессах пчеловодов, которые собирают тысячи участников. Но эта идея, пожалуй, хороша только для настоящих бизнесменов. Папа очень любил и виртуозно пользовался логарифмической линейкой, охотно пытался обучать меня ею пользоваться, но я отлынивала. Сегодня (ноябрь, 21, 2011) Мира, родная сестра Лёни, в телефонном разговоре из Москвы вдруг сказала, что папина линейка еще хранится у нее в Московской квартире.

Моя мама, Эмма Григорьевна Ломовская, с 1948 по 1978 год работала на биолого-почвенном факультете МГУ. После эпопеи с переливанием белка (по существу, попыткой очередного доказательства существования вегетативной гибридизации), которая не дала никаких положительных результатов (мама не собиралась ничего подтасовывать), она стала работать в области радио-биологии и регулярно публиковать результаты своих исследований. Публиковала работы в соавторстве со своей многолетней лаборанткой Е. И. Воробьевой. Елена Ивановна начала работать на кафедре еще в старые долысенковские времена. Она была старшей сестрой А. И. Воробьева, известного гематолога. Мама бывала в доме Воробьевых, и ее хорошо знали в лаборатории А. И. Воробьева. Препаратором в их маленькой группе работала Надежда Дмитриевна (фамилии не помню). У нее была большая семья, и она очень нуждалась. Мама иногда приглашала ее за плату помочь приготовить ужин для гостей. Она была прекрасной хозяйкой и готовила очень вкусно и быстро. У нее я научилась сразу мыть посуду в процессе приготовления еды.

Мама хорошо знала и очень ценила А. А. Нейфаха, с которым поддерживала одно время научные контакты, а через много лет с А. А. Нейфахом и его женой Леной Лазовской дружила наша дочь Оля. Они и сейчас близкие подруги с Леной. К сожалению, в интернете мне удалось найти ссылки только на три мамины работы, процитированные в наши дни. Очень много лет в одной лаборатории с мамой и по сходной тематике работала Фаина Борисовна Шапиро, с которой мама дружила долгие годы. Я предполагаю, что она также как и Е. И. Воробьева начинала работать на кафедре, которой заведовал И. И. Шмальгаузен. Фаина Борисовна бывала у нас дома и знала меня совсем еще маленькой девочкой. Помню, как она схватилась за голову, когда поняла, что Наташке (мне) уже 50. Перед нашим отъездом в Америку встретились с ней случайно на Университетском проспекте и попрощались навсегда.

Помню, что мама много лет читала курс общей биологии, но не на биофаке, а на другом факультете МГУ. Думаю, что она была хорошим и опытным лектором, имея перед собой на лекции только очень краткий конспект. Ни слайдов, ни компьютеров, ни других усовершенствований, которые облегчают жизнь сегодняшних лекторов и докладчиков, конечно, не было и в помине. Только цветные мелки! Преподавательской работой она стала заниматься, имея большую преподавательскую нагрузку еще в Хабаровском педагогическом институте, а потом и на кафедре гистологии в Военно-ветеринарной академии. Так что ее педагогический стаж не прерывался в течение многих десятилетий.

Вспомнила смешной случай: мама работала много лет в Академии с В. Н. Кошелевым. Его жена была дочерью от первого брака академика В. Н. Шапошникова, выдающегося ученого-микробиолога. Кошелевы были вместе с нашей семьей в эвакуации в Аральске и в Самарканде и общались с моими родителями и после войны. Как-то раз мама была у них в гостях и в дверях появился их племянник, Миша Иванов, тогда студент биофака, а в будущем академик РАН и многолетний директор Института микробиологии РАН. Увидев маму, своего преподавателя, он остолбенел и выскочил за дверь. Она до этого, наверное, не приняла у него зачет. В отличие от мамы, я никогда не занималась педагогической деятельностью, считала, что не смогу по времени совместить научные исследования с преподаванием и предпочла заниматься только наукой. Отсутствие лекторского опыта я всегда ощущала, готовясь и выступая с докладами. Мой муж всегда настаивал, чтобы я не пользовалась написанным текстом. Один раз я очень удивилась, когда молодой сотрудник нашего московского института подошел ко мне после доклада и сказал, что он был бы готов меня еще долго слушать. Думаю, просто польстил, но мне, любительнице похвал, было приятно. Раньше об этом моём свойстве я никогда не задумывалась. Было некогда.

В последние годы работы в университете, по-моему, в результате очередной реорганизации, маму пригласил работать к себе в лабораторию Борис Александрович Кудряшов, который в те годы заведовал кафедрой физиологии и возглавлял лабораторию физиологии и биохимии свертывания крови. Б. А. Кудряшов – автор крупных открытий в области изучения свертывания крови. Он также автор и организатор производства препарата тромбина, используемого для остановки кровотечений и спасшего жизни сотен тысяч раненых во время войны, а также фибринолизина, используемого для предотвращения тромбозов. Мама работала у Бориса Александровича вплоть до 1978 года, когда ей пришлось уйти на пенсию по состоянию здоровья, и очень страдала, что осталась не у дел.

Очень любила свою правнучку Анечку, ездили с папой отдыхать на турбазы Дома ученых, вместе с К. А. Головинской были на съезде ВОГИС имени Н. И. Вавилова в Минске в 1984 году. А в 1985 году ее не стало. Я всегда чувствую свою вину перед мамой в том, что не уделяла ей достаточно внимания в мои зрелые годы, но она ни разу меня в этом не упрекнула.

Мы с папой на рыбхозе «Нива». Начало 50-х. Я в один из годов на рыбхозе умудрилась заболеть возвратным тифом, а ещё один раз на меня напал целый рой пчёл. Так что не обходилось и без приключений.

Э. Г. Ломовская (крайняя слева) на конференции в Магдебурге (ГДР) в 1958 году.

Мой папа Д. В. Шаскольский (крайний слева) участвует в международном конгрессе пчеловодов в Румынии в 1965 г.

После его доклада папе предпонесли металлическую пчелу. Она и сейчас украшает наш дом в живописном городке под Сан-Франциско, США.

Мои (Н. Л.) родители, Эмма Григорьевна Ломовская и Дмитрий Владимирович Шаскольский, ещё молодые, отдыхают в доме отдыха Пестово (14–25 января 1955 года).

Родители на рыбхозе «Нива», 1960 год.

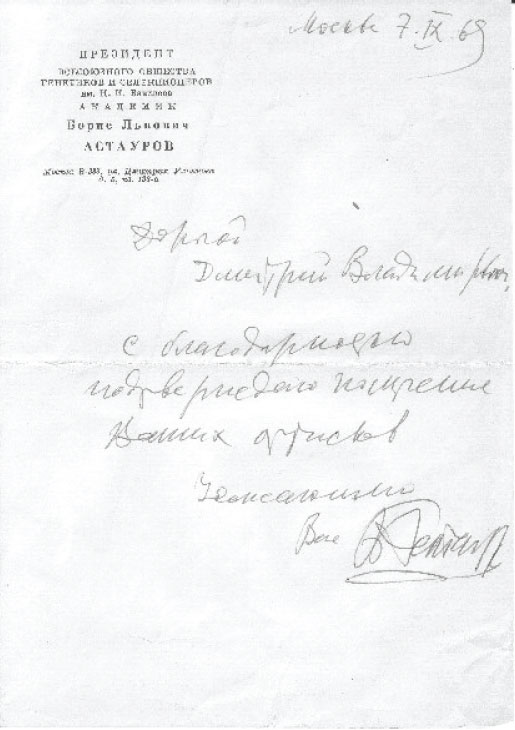

Помню, что Борис Львович Астауров всегда присылал записку, подтверждающую получение оттиска опубликованной папой статьи. Они были многолетними коллегами, работая в кольцовском институте в 30-е годы.

Мой папа в свободное от работы время, в основном, в отпуске любил сочинять небольшие поэмы по поводу времяпровождения в хорошей компании и читать их вслух всем присутствующим. Турбаза Дома учёных в Паланге (Литва), 28 июля 1975 года. Там же с ними отдыхали их внучка Оля (наша с Лёней дочка) и Марианна Петровна Шаскольская. Оля помнит, что давала Марианне Петровне уроки игры в настольный теннис.

Мои родители в подмосковном доме отдыха в Красновидово летом 1984 года.

Навещаю (Н. Л.) редко своих родителей в доме отдыха в Красновидово зимой 1985 года. Ничто ещё не предвещало того, что этот год будет последним в жизни моей мамы.

Моя мама любила эту фотографию. Просто фото для паспорта. Даже печать проглядывает слева.

Глава 8

Годы учёбы в Московском Университете

Когда я поступила на биолого-почвенный факультет МГУ, моя жизнь совершенно изменилась. Не надо было делать каждый день домашних заданий и отвечать на уроках. Поначалу, первые полгода – не жизнь, а сплошные развлечения. Расплата не заставила себя ждать. Первый год мы еще учились в старом здании университета на Моховой. Лекции слушали в Большой Зоологической аудитории, семинарские занятия проводились в Зоологическом музее. Анатомичка размещалась в подвале. Многое из университетской жизни, к сожалению, выветрилось из памяти. В университет я ходила пешком с Малой Бронной, и у меня скоро появился попутчик Р. Ш., который тоже жил на Малой Бронной и учился со мной в одной группе. Он уже был заядлым зоологом с совершенно сложившимися интересами в биологии. От него я научилась завязывать некоторые морские узлы, правильно точить карандаши, а главное, у него первого я переняла интерес к научным исследованиям.

Наша группа быстро сдружилась, мы провели вместе два года, после которых началась специализация по кафедрам. Общалась чаще всего с Ирмой Расс, Верой Кудеяровой, Таней Белошапкиной, Семеном Милейковским, Володей Познером. Володя только недавно эмигрировал с родителями в Советский Союз, но говорил хорошо по-русски с легким акцентом. Общаться со сверстниками мужского пола было необычно после учебы в женской школе. По воскресным дням ездили за город, ходили в гости друг к другу.

На первом же экзамене по ботанике (анатомия и морфология растений) схватила четверку. Четверку получила и по политэкономии. Научил меня сдавать экзамены по политическим дисциплинам только в конце моей учёбы в университете мой будущий муж Лёня Фонштейн. В начале ответа надо было сразу процитировать классиков. Работало безотказно. Помню, на семинаре по истории КПСС при чтении одной из сталинских работ я, по полной наивности, сказала, что эта статья является кратким изложением работы Ленина. Преподаватель посмотрел на меня и замял мое замечание. По его взгляду я поняла, что если бы Сталин был еще жив, мне было бы не избежать неприятностей.

Многие лекторы нам очень нравились. Кумиром был Лев Александрович Зенкевич, читавший курс зоологии беспозвоночных. С тех пор я сохранила к ним нежную платоническую любовь, особенно к планктону северных морей. Нравились и лекции Олега Реутова, молодого, но уже известного химика. Он любил пошутить на лекциях, разбавляя шутками серьезность предмета. На лекциях по истории КПСС садились на задние ряды и вместо конспекта лекции записывали довольно безграмотные высказывания лектора. На втором курсе учились уже в Новом здании биофака на Ленинских горах.

Странно было сидеть не за общим тесным столом, а в больших комнатах для занятий, в больших аудиториях. Новое здание университета всегда казалось мне похожим на Московский метрополитен. Помпезный стиль заказчика вполне узнавался. Здание биофака казалось мне мрачноватым. Не хочется вспоминать о том, как добирались в первые годы до нового здания университета. Доезжали до Калужской (впоследствии Октябрьской) площади, а оттуда до университета шел один единственный автобус, который должен был каждый день перевезти туда и обратно многие тысячи студентов и преподавателей университета. Автобус брали штурмом. Иногда мы на обратном пути из университета шли пешком до Калужской площади. Расстояние не малое. Потом пустили еще один автобус до университета от Киевского вокзала. Появилась альтернатива. Наша дружба в группе как-то ослабела, все уже выбирали, на какую кафедру пойти для дальнейшей специализации. Во время последующей учебы я дружила с Ирмой Расс, была в хороших отношениях с Юрой Винецким, с Володей Познером, хотя все уже разошлись по разным кафедрам.

Владимира Владимировича Познера уже давно знает вся страна. Окончил он кафедру высшей нервной деятельности, но после окончания биофака много лет работал в секретариате С. Я. Маршака и впоследствии стал известным на всю страну журналистом-международником. В 90–х работал несколько лет на телевидении в США, а потом вернулся в Россию. В моей памяти он остался моим однокурсником и очень приятным в общении человеком. Правда, видя его на экране телевизора Я воспринимала его как очень повзрослевшего и скорее неизвестного мне человека. Наверное, при общении в школе и в институте трудно себе представить, как сложится судьба и как реализуются возможности окружающих тебя школьниц и студентов. Может быть, кто-то более внимательный и проницательный мог бы что-то предсказать. Когда мы с моей внучкой Анечкой улетали в Америку в 1991 году, я – читать лекции, а она навсегда к своей маме, мы увидели Володю Познера в аэропорту Шереметьево. Я как-то не решалась подойти к такой знаменитости, но Анечке очень хотелось с ним пообщаться, и я ей уступила. Володя сразу стал вспоминать студенческие годы и превратился в того прежнего юношу, которого я знала в далекие студенческие годы. Он вспомнил, как в конце 70-х на одной из встреч нашего курса подошел ко мне и отметил, что я одна из немногих, кто поднимал руку на все заданные анкетные вопросы; мы вспоминали тех, кто уже стал доктором наук, опубликовал статьи в иностранных журналах, обзавелся внуками.

Не могу не упомянуть про одну встречу в мои студенческие годы, которая произвела на меня большое впечатление. Моя тетя Валя после рождения дочки жила какое-то время у нас на Малой Бронной. Ее муж Семён Горностаев был актером Великолуцкого театра драмы. Однажды, когда он приехал навестить жену и дочку, к ним в гости пришел его однокурсник по театральному училищу. Им оказался тогда еще не бывший в расцвете своей заслуженной славы Евгений Евстигнеев. После этого визита мы с ним встретились, долго гуляли. Он рассказывал о профессии актера, показывал, как надо говорить со зрителем, чтобы зритель его услышал. Он был еще совсем молодым и, наверное, неизвестным актером, но в нем чувствовалась порода. Телефона у нас дома не было еще с военных времен. Позвонить по оставленному им телефону в театр я постеснялась. Так и осталась эта приятная встреча со знаменитой личностью в моей памяти. Тогда уже несколько слов о Татьяне Самойловой, с которой я проучилась семь лет в одном классе.

Таня, по-моему, сразу после школы поступила в театральное училище, вышла замуж за красавца Василия Ланового, но брак оказался недолговечным. Через несколько лет после окончания школы Татьяна Самойлова стала мировой знаменитостью, снявшись в главной роли в кинофильме «Летят журавли». Мне казалось, что на экране просто жила девушка, которую мы знали столько лет, что она просто сыграла сама себя, настолько ее образ был знаком. Как я уже упоминала, после окончания школы все мои одноклассницы каждый год встречались. Надо отдать должное Тане, что она тоже часто приходила на наши встречи и виделась со своими более близкими подружками из нашего класса в зените своей славы.

Когда я училась, по-моему, на втором курсе университета, в очень комфортабельном и помпезном помещении клуба в новом здании состоялся концерт агитбригады биофака МГУ. Пели студенческие и туристские песни на стихи и музыку самих участников концерта. Среди них были впоследствии очень известные композитор Г. Шангин-Березовский и поэт Д. Сухарев. Душой и режиссером концерта была Ляля Розанова. Все участники концерта были старшекурсниками. По существу, это были авторские песни, которые с восторгом принимались студенческой аудиторией. Впоследствии этот же коллектив авторов и исполнителей поставил пьесу-капустник «Комарики», которая тоже пользовалась большим успехом.

После окончания второго курса летнюю практику проходили на знаменитой Звенигородской биологической станции, которая сейчас носит имя ее основателя Сергея Николаевича Скадовского (1886–1962). Станция была основана в 1910 году на территории имения, принадлежащего семье Скадовских. В 1918 году она перешла в собственность государства и до 1935 года входила в состав Кольцовского института ИЭБ (Институт экспериментальной биологии). С. Н. Скадовский заведовал в этом институте кафедрой физико-химической биологии. За сборник трудов станции под его редакцией ему присудили в 1929 году Ленинскую премию. Как я уже упоминала, станция стала также летней резиденцией сотрудников генетических лабораторий ИЭБ, где были начаты пионерские работы по насыщенности мутациями природных популяций дрозофил. В описываемые мной годы все студенты второго курса биофака проходили на Звенигородской биостанции практику по зоологии, ботанике и другим общебиологическим дисциплинам. Ряд кафедр биофака имели там постоянные места для работы на Верхних дачах, а Нижние принадлежали второкурсникам. Когда мы приехали в Москву в 2010 году и посетили биостанцию, Верхние дачи выглядели так же, как и 50 лет тому назад. Говорят, что на Нижних дачах что-то перестроили.

На зоологической практике учились узнавать голоса разных птиц, каждая из которых имела свой собственный ареал обитания. Определяли видовую принадлежность множества растений и грибов. Но после сдачи зачетов все улетучилось из моей головы, и я не считаю себя настоящим биологом и всегда завидовала, конечно, белой завистью, нашему другу Юрию Дьякову, его жене Тане и их сыну Максиму, настоящим биологам.

Во время практики заходила я в гости и в дом Скадовских, который тогда казался большим и ухоженным. Почему-то жена Сергея Николаевича, Людмила Николаевна, вспоминается одетой в русский национальный костюм. Может быть, я и ошибаюсь. Еще помню, что от станции Звенигород я часто ходила одна пешком до биостанции, это 10 или 12 километров и почему-то не боялась, проходила каждый последующий километр быстрее предыдущего.

Вечерами у костров пели песни Г. Шангина-Березовского: «Листопад», «Трава умыта ливнем», «В. Звенигород, Звенигород идем» и другие. Эти песни сливались с настроением и прекрасной средне-русской природой Подмосковья.

Ирма Расс и Юра Винецкий поступили на вновь организованную на биофаке кафедру биофизики, и я часто туда к ним приходила. На факультете в то время заработала установка для облучения гамма-лучами, и Юра однажды подшутил над наивной студенткой из их группы, послав ее в деканат за получением свинцовых трусов. Аспирантом на кафедре биофизики в это время был Борис Вепринцев (1928–1990), с которым я вскоре познакомилась. Оказалось, что он был арестован, будучи студентом МГУ, и недавно вернулся из лагерей, где провел несколько лет. Об этом периоде своей жизни упоминал только, что встретил там много интеллигентных, высокообразованных людей, которых трудно было бы встретить за такое время на свободе. В конце 60-х как-то встретились с ним на школе по молекулярной биологии в Дубне. Он пригласил меня послушать песни, исполняемые Юлием Кимом, на квартире у одной из жительниц Дубны. Народу пришло очень много. Песни были сплошь антисоветские, произвели на меня большое впечатление, но я сидела в страхе, что сейчас нас всех заберут. Юлий Ким, помнится, тогда учительствовал и писал песни к кинофильмам под псевдонимом «Михайлов». Борис в это время стал настоящей знаменитостью, кроме всего прочего, записывая голоса птиц, и рассказывал, что встречался с Н. С. Хрущевым. На следующий день поехали с ним кататься на лыжах, и он оставил меня далеко позади, уехал, не оглядываясь. В последние с ним встречи он подарил мне оттиск статьи, в которой проводил идею о сохранении генофонда животного мира. Эта инициатива совершенно не находила поддержки в официальных академических кругах. О. Борисе Николаевиче Вепринцеве можно прочесть прекрасный очерк в книге С. Э. Шноля «Герои, злодеи и конформисты российской науки», 2001, Москва, Крон-Пресс. Автор долгие годы был его близким другом. В последующие годы наши пути с Борисом почти не пересекались. Он прожил яркую и короткую, по теперешним меркам, жизнь. Я была уже только на его гражданской панихиде на биофаке МГУ, стояла там рядом с Борисом Виленкиным, с которым познакомилась очень много лет назад на Беломорской биостанции. Как-то узнали друг друга.

Одним из самых ярких воспоминаний о студенческих годах были две поездки на Беломорскую биологическую станцию (ББС) летом после 1–го курса и зимой после 4–го курса во время зимних каникул. Везли с собой крупы, консервы из Москвы по списку, выданному заранее. Поехала я туда (обычно ездили студенты более старших курсов) по протекции Ф. М. Куперман, работающей на кафедре дарвинизма. Ехал туда и ее сын Игорь Шульгин, который учился уже на последних курсах биофака. У меня было задание от Фаины Михайловны посадить на биостанции семена зерновых и в разное время суток лишать их естественного света, накрывая молодые проростки бумажными пакетиками. Помнится, что я все сделала аккуратно, и она была довольна. Я только запомнила, что особенностью северных широт является более высокое процентное содержание ультрафиолетовых лучей в сумерках. В поезде до Кандалакши вечером я отравилась консервами. Утром мы (человек 6 или 8) пересели на моторную лодку, чтобы добраться до острова, на котором была расположена биостанция. Время пути – около трех часов. Вспомнить страшно время, проведенное на этой лодке.