Полная версия:

История казачества. Памятка казаку

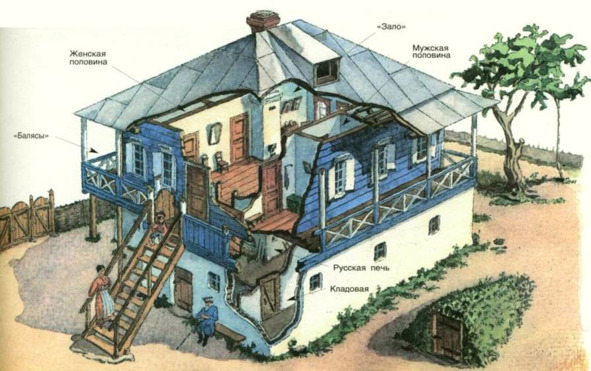

Жили казаки изначально в землянках, а потом стали строить деревянные и каменные дома, называвшиеся куренями. Казачий курень был, как правило, двух видов: типа южнорусской (украинской) хаты (распространён на Кубани) и двухэтажного типа (распространён у верхнедонских казаков). При этом последний тип назывался также «полукаменным», поскольку первый этаж – кирпичный, в основном – саманный, то есть из кирпича-сырца51, а второй – деревянный. Главный вход в курень – по крыльцу («порожкам») был устроен на второй этаж, окружённый особой террасой – «балясами». Главная комната (зала) была отгорожена от входной двери сенями. В красном углу этой комнаты (левом напротив входа) располагалась божница с иконами, под нею находился стол, накрытый чистой скатертью. Иконы в красном углу отождествлялись с алтарём православного храма, а стол – с церковным престолом. В божнице, кроме икон, казаки хранили сосуд с богоявленской водой, свечи, веточки освящённой вербы, пасхальные яйца, просвирки, записи молитв, поминальные книжки и прочее. Войдя в избу, казак сначала крестился на иконы в красном углу, а потом уже здоровался с хозяевами. В красном углу сажали самых почётных гостей. Вдоль стен располагались лавки. Все стены залы были увешены оружием (шашками, кинжалами и ружьями) и сбруей. Здесь же была печь, стоял «постав» (шкаф для размещения посуды со стеклянными дверцами). В центре залы обычно стоял обеденный стол. Убранство дополняли зеркало, сундук, кровать, стоявшая в углу, покрытая байковым или сшитым из лоскутков одеялом. Из залы дверь вела в спальню – на женскую половину, где стояла большая кровать, висела люлька для младенца, размещался сундук с вещами, прялка, швейная машинка «Зингер» и другое. Также из залы выходила дверь на мужскую половину, то есть комнату («гридница», «кунацкая», «молодецкая»), предназначенную для подростков или холостых казаков. При любом количестве комнат обязательно выделялась в самостоятельное помещение кухня («стряпная», «стряпка»), где готовили и ели пищу. В кухню выходила одной стороной и печь, размещённая в залу. Здесь она имела и чугунную плиту. На кухне располагались шкафы с посудой и припасами. Курени первоначально крылись соломой, чаканом, камышом, лубом или тёсом, а позже железом. Все подворья казаков были огорожены заборами, которые назывались «плетнями» – от слова плести. Их плели из лозы, которую заготавливали ранней весной. Также заборы могли быть и каменными – из ракушечника и песчаника.

Казаки стремились сделать свои курени нарядными, красивыми, причём это было связано у них и с защитой от злых духов, нечистой силы. При строительстве дома обязательно клали серебряные монеты и жито52 под углы, на счастье и богатство. Накануне праздника Крещения Господня чертили мелом или углём кресты на окнах и дверях, в воротах ставили ветки, служившие украшением на Троицу.

Для строительства своего куреня казаки часто нанимали плотничьи артели, но некоторые строили самостоятельно, не делая никаких чертежей, по подобию.

Когда курень был построен, первой в него полагалось запустить кошку, поскольку, как гутарили казаки: «када в новый курень заходят – надать сперва кошку бросить, штобы она пирначавала, а уж потом самим заходить с иконай, кою ставить в передний угол, тады токма можно и всиляца». При этом само действие, впускание кошки, глубоко символично. Оно имело значение «запускания», то есть начала нового жизненного процесса, жизни в новом доме. После этого дом надо было освятить. Таким образом жилище очищалось от всех «нечистых сил». Местом же обитания «нечистой силы» в доме считалась печь и границы дома – окна, порог. Для того чтобы не позволить злому духу проникнуть, хозяева «закрещивали» эти места, чаще всего ночью, перед сном, либо по календарным праздникам. В общем, казаки любили и ценили свои курени, потому что дом – это, прежде всего, желанная гавань и защита семьи.

Казачий курень

На Дону казаки не строили бань, отдельно стоящих от куреней, а предпочитали летом мыться в реке, а зимой дома, в корытах.

К концу XVI века по письменным документам известны названия примерно тридцати городков, которые располагались по Дону, Северскому Донцу, Медведице и Хопру. Из этих городков многие впоследствии стали донскими казачьими станицами (до 500 дворов), как например: Вёшки, Медведицкий, Клетский, Чирской, Есаулов, Курманов Яр, Каргалы, Семикаракоры, Раздоры, Манычский, Черкасский и другие. К концу XVII века казаки имели уже более сотни поселений по Дону и по его притокам. Как и в городке, в станице была главная площадь (майдан) с церковью и общественными постройками (административными и торговыми). В отличие от станиц хуторами являлись сравнительно небольшие поселения (до 100 дворов), удалённые от станицы и дорог.

Городок Раздоры составлял главный стан войска Донского (Главного Войска). Около 1622 года пребывание Главного Войска было перенесено на Монастырский Яр (городок), ближе к Азову, а со взятием казаками Азова в 1637 году, Главное Войско с этого времени находилось в этом городке. Отсюда, после знаменитой защиты последнего, известной под именем «Азовского сидения», в 1642 году Главное Войско перешло снова в Монастырский городок, а отсюда опять возвратилось в Раздоры: вскоре потом (ранее 1648 года) войсковым центром был избран городок Черкасский, остававшийся более 150 лет таковым до 1805 года, когда был основан войсковой (областной) город Новочеркасск53.

В эту эпоху донские казаки делились на два воинских сообщества. Живущие по нижнему течению Дона назывались «низовыми», а селившиеся в его верховьях – «верховыми». Евграф Савельев отмечал, что низовые казаки называли казаков верховых станиц «чигою». Название это произошло от народа «чигов», упоминаемого ещё римскими и греческими историками и жившего по восточным берегам Азовскаго моря, от устьев Дона до Таманскаго полуострова. В XІІІ и XIV веках народ этот в числе других казацких общин, под напором монголо-татар двинулся вверх по Дону и занял земли, входившие в состав Рязанской области, поселившись там своими городками. В XVI веке казаки этой области двинулись вновь на юг и заселили земли по рекам Хопру, Бузулуку и Медведице. Верховые же казаки, в отместку, дразнили низовцев «тумою». Слово «тума» черкесское и означает «метис» или «приблудный». Дело в том, что в жилах низовцев было немало крови черкесов, татар, турок, греков и калмыков54.

Любопытно отметить, что в казаки принимали всякого. Нужно было только, одно непременное условие – вера в Иисуса Христа. Казаки в своё товарищество принимали и татар, и турок, и греков, даже французы и немцы попадали в казаки и быстро принимали все казачьи обычаи и становились настоящими казаками.

– В Христа и в Троицу Святую веруешь? – обычно вопрошали казаки пришлого человека.

– Верую, – отвечал пришлый.

– А ну перекрестись и читай «Отче наш»!

И он крестился двуперстно, читал молитву, после чего и татарин, и калмык, и турок-магометанин принимали веру казачью, веру в Истинного Бога и сливались с казаками. Казаки, требуя веры, понимали, что только вера в Бога, глубокая и искренняя, даст мужество новому казаку перенести тяжёлую жизнь среди военных походов и вечной опасности. Отсюда и пошли по Дону фамилии: Грековых – от греков, Татариновых – от татар, Турченковых, Турчаниновых – от турок, Жидченковых, Жученковых – от жидов, Грузиновых – от грузин, Персияновых – от персов, Черкесовых – от черкес, Сербиновых, Себряковых – от сербов, Миллеровых – от немцев, Калмыковых – от калмыков, Мещеряковых – от мещерских татар, Поляковых – от поляков, но все они стали настоящими казаками и только прозвания их напоминают, кто первый из их рода пришёл на Тихий Дон.

Свободно, но и тяжело жилось казакам. Истово боролись они за славу казачью и её ставили выше всего. В эту пору и сложилась среди донцов поговорка «хоть жизнь собачья, зато слава и воля казачья». И гордились казаки этой славой и волей. «Все земли нашему казачьему житью завидуют», – гутарили они.

В постоянной борьбе с жестокими и коварными врагами казаки выработали свою особую тактику ведения боя. Казаки устраивали дерзкие внезапные набеги, умело действовали из засад. Казачья конница атаковала «лавой», то есть развёрнутым строем с выступами на флангах, стремясь при этом охватить противника. Сильного неприятеля казаки старались притворным отступлением заманить под удар основных сил, спрятанных в засаде. Этот приём назывался «вентерь». Более подробно эти и другие приёмы казаков мы рассмотрим в подглавке «Тактические приёмы казаков».

Каждого казака с детства обучали верховой езде, владению саблей и пикой, меткой стрельбе из ружья и лука, умению накидывать аркан. На своих верфях казаки строили небольшие суда (чайки), на которых плавали по Азовскому и Чёрному морям, нападая на владения крымского хана. Хорошо ориентируясь по звёздам и солнцу, они пересекали Чёрное море и нападали на прибрежные турецкие города и селения. В схватках с турецкими военными кораблями казаки смело шли на абордаж, нередко овладевая вражескими судами и топя их. В этих набегах казаки не только захватывали большую добычу, но и освобождали множество христианских невольников, которые пополняли ряды казаков или возвращались на свою родину.

Казачья застава

Даже царь Иван Грозный неоднократно прибегал к помощи казаков: в 1552 году они принимали участие в штурме Казани, в 1556 году – в покорении Астрахани.

Датой старшинства (образования) Донского казачьего Войска официально считается 3 января 1570 года (лета 7078, генваря в 3 день). Именно этим днём датируется первая жалованная грамота Ивана IV Грозного донским казакам. Грамота была послана с боярином Иваном Петровичем Новосильцовым вольным казакам, живущим на Северском Донце. В ней предписывалось донским атаманам и казакам слушаться Новосильцова во всех государевых делах. Поступая так, подчеркивалось в грамоте, «тем бы есте нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловати хотим»55. Кроме того, казакам за услуги московскому послу было обещано конкретное жалованье (первое, предназначенное Донскому казачьему Войску) – деньги, свинец, порох, сукно. Выбор момента для отправки на Дон государевой грамоты определялся не только внутренними факторами, но и рядом внешнеполитических обстоятельств. Как известно, в 1569 году в результате Люблинской унии была образована федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского – Речь Посполитая. При этом ранее захваченные литовцами западнорусские земли оказались под властью Речи Посполитой. Стремясь исправить это положение, Иван Грозный старался избежать войны на два фронта: не только на Северо-Западе, но и на Юге – с Турцией, заключение мира с которой было для него крайне необходимо. Ему требовалось укрепить позиции Московского государства на его южных рубежах, и опора на донских казаков давала такую возможность. Историки считают, что государева грамота, отправленная на Дон январским днём 1570 года, была, вероятно, не первым документом такого рода, устанавливавшим сношения между Москвой и Землёй донских казаков. Народная память сохранила, к примеру, рассказы о том, что ранее царь особой грамотой закрепил за казаками реку Дон. Однако же именно грамота от 3 января 1570 года стала актом царского признания Донского казачьего Войска как оплота российской государственности.

Первым донским атаманом, известным по историческим документам XVI века, был Сары-Азман. Достоверно о нём известно мало. Так, Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал: «Козаки гнушались зависимостию от Магометанскаго Царства, признали над собою верховную власть России – и в І549 году вождь их Сарыазман, именуясь подданным Иоанна, строил крепости на Дону: они завладели сею рекою до самаго устья, требовали дани с Азова, воевали Ногаев, Астрахань, Тавриду; не щадили и Турков»56.

Более подробные сведения о Сары-Азмане даются в грамоте ногайского князя Юсуфа, датированной 1549 годом, на имя московского царя Ивана Грозного. В ней говорится: «Холопи твои, нехто Сары Азман словет на Дону в трёх и в четырёх местех городы поделали, да наших послов и людей наших, которые к тебе ходят, и назад коли они идут к нам, и тех наших людей стерегут и разбивают, а иных до смерти бьют, а иных отпущают»57.

Вторым известным по документам донским атаманом был Сусар Фёдоров. Имя его упоминается в исторических документах в связи со взятием войсками Ивана Грозного в 1552 году Казани, где Фёдоров командовал отрядом донских казаков. После взятия Казани казаки, отказавшись от царской награды, просили царя Ивана Грозного пожаловать донских казаков «рекою Доном до тех мест, как им надобно». И царь «им реку оную пожаловал и грамотою утвердить изволил, с тем, что кто буде дерзнёт сих Донских Казаков с мест их сбивать, тот да будет проклят во веки веков; со оной же грамоты во все станицы войска Донского даны, для сведения Козацкого, списки, которые читаются при собрании их, в день Покрова Пресвятыя Богородицы, после обедни»58.

Кроме этих вождей донцов известны ещё имена казачьих атаманов того времени: Федец Павлов, Андрей Шадра, Ляпун Филимонов, Михаил Черкашенин, Ермак Тимофеевич, Иван Кишкин. Разумеется, в XVI веке, на вольном Дону атаманов было гораздо больше, но документально их имена до нас не дошли.

До конца XVI века Донское казачье войско было независимым. В 1584 году донцы присягали на верность царю Фёдору Ивановичу. Однако понимание присяги было совершенно разным. Если для Москвы оно означало признание безусловного повиновения царю, то казаки воспринимали это как клятву в исполнении условий двустороннего равноправного договора между Доном и Москвой. При этом собственные порядки Донского войска и право казаков отказаться от верности царю, если тот не исполнит своих обязательств по соглашению, были незыблемыми в сознании донцов.

Перепиской с войском Донским, посылкой жалованья, жалобами (челобитными) казаков ведал Посольский приказ, то есть на казаков смотрели в Москве как на другое государство. Посольский приказ переписывался с турецким султаном, польским королём, королём шведским, римским императором и другими государями, он же во времена царей Московских переписывался и с «верхними и нижними юртами Дона, с атаманами и казаками». И только в 1716 году войско Донское перешло из Посольского приказа в ведение учрежденного царём Петром Первым Правительствующего Сената.

Основу хозяйственной жизни казачества вначале составляли промыслы: охота, рыболовство и бортничество; сравнительно рано появилось скотоводство. Земледелие, как правило, стало распространяться позднее, примерно со второй половины XVII века.

Начиная с XVI века, казаки активно участвовали в охране границ Русского государства, в частности, надёжно защищали южные границы от набегов ногайцев, крымских татар и нападений турок.

С 1613 года донским казакам стало выплачиваться ежегодное жалованье за несение пограничной службы. Выдавали его относительно регулярно и в XVII, и в XVIII веке, причём в количественном отношении оно непрерывно росло. Так, если в первой половине XVII века присылали ежегодно до 400 четвертей хлеба, то к концу века казаки стали получать до 6,5 тысяч четвертей, а в течение XVIII века его увеличили до 10 тысяч четвертей. С 1822 года царское правительство стало выдавать Войску вместо хлеба 90 тысяч рублей деньгами59.

В первой половине XVII века была возведена Белгородская засечная черта от реки Ворскла через Белгород и Воронеж до Тамбова и далее на восток, прикрывшая центральные районы России от нападений врагов.

Между тем казаки мыслили своё государство состоявшим, как бы в личной унии с Москвой. Московский царь был и царём Дона, но во всём остальном оба государства были совершенно независимы. «Царствуй царь православный на Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону», – гутарили казаки в XVII веке.

Казаки старались извлекать из этого прямую материальную выгоду. Представляя себя как защитников южных рубежей Московского государства, они требовали от царя регулярного жалованья оружием, порохом и деньгами. Для царей же был важен этот «санитарный кордон», предохранявший Россию от непосредственного соприкосновения с могучими южными соседями – Турцией и Персией. Правда, иной раз донские казаки своей самостоятельностью приносили русскому царю немало внешнеполитических хлопот. Своими частыми набегами на Азов они сталкивали Россию с Турцией. Османские министры жаловались московским послам: «Донских казаков каждый год наши люди побивают многих, а всё их не убывает… Если б прибылых людей на Дон с Руси не было, то мы давно бы уже управились с казаками». Москва неизменно отвечала на это Турции: «Хотя бы турские люди донских козаков до одного человека побили, то наш великий государь вашему за то не постоит. Наш великий государь сам о том помышляет, чтоб казаков на Дону не было».

В 1630 году для усмирения местных жителей на Дон был отправлен с 700 стрельцами царский воевода Иван Карамышев, но донцы в ходе вспыхнувших волнений стрельцов разогнали, а воеводу изрубили саблями и тело его бросили в Дон. В Москву же казаки отписали: «Мы, государь, от Божьей милости неотступники, твоему царскому величеству неизменники и нелакомцы: служим тебе, государю, с травы да воды… что и службами своими не выслужили у тебя Божьей милости, твоего государскаго жалованья; а которые наши донские атаманы и казаки Наум Васильев, с ним 70 человек, посланы от нас, от войска, к тебе, послов провожать к Москве, и те все по городам разсожены и показнены, а иные прикованы, помирают голодною смертью, того ли мы у тебя, государя, дослужились… Если мы тебе, и всей земле русской ненадобны, – не воспротивимся: Дон реку от низу и до верху и реки запольныя от самых украинных городов, крымцам и ногайцам очистим и с Дону, если укажешь, сойдём»60.

Убийство воеводы казаки оправдывали тем, что он будто бы, когда читали грамоту, при упоминании царского имени шапку не снял и стоял посреди круга, закуся бороду. Происшествие сие ясно показывает свойственный тому веку буйный нрав казаков и их неподчинённость царским сановникам.

Сношения Москвы с донскими казаками через Посольский приказ; посылка к ним посольств; убийство казаками царских послов; независимая, иностранная политика; намеренный пропуск ими в московские пределы крымских татар; стремление к свободному выходу в море – вот та реальность, которая подтверждает независимость казаков. Это осознание независимости Дона от Москвы коренилось у казаков до последнего момента и подтвердилось в 1918 году объявлением Кругом спасения Дона, избранным всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием, независимости Дона, и в первой статье его Конституции (Основных законов Всевеликого Войска Донского) было конкретно указано: «Всевеликое Войско Донское есть самостоятельное государство, основанное на началах народоправства»61.

Глава третья. За волю и лучшую долю

Ты взойди, взойди, красно солнышко!

Обогрей нас, людей бедных;

Мы не воры, не разбойнички,

Стеньки Разина мы работнички,

Мы веслом махнём – да корабль возьмём,

Кистенём махнём – караван собьём,

Мы рукой махнём – возьмём девицу.

Казачья песня

Казаки в Смутное время

С воцарением на престоле Бориса Годунова в 1598 году отношение Москвы к казакам резко ухудшилось. Годунов, видя в казаках своевольников, лишил их государева жалованья, которое им ранее было определено царями Иваном Грозным и Фёдором Иоанновичем. Он также не признавал казаков равноправной стороной и перестал принимать казачьи посольства. На Дону всё чаще стали появляться его воеводы. Царские крепости были воздвигнуты на исконно казачьих землях на Осколе и Северском Донце. А воеводы пограничных с Доном городков получили царский приказ перехватывать всех казаков, идущих без государева разрешения на Русь, и сажать их в темницы. Все эти меры жутко злобили казаков. Они понимали, что их вольностям приходит конец. И когда в Речи Посполитой, в замке самборского старосты Ежи Мнишека, в 1603 году объявился «истинный царевич Дмитрий»62 (Григорий Отрепьев), обещавший донцам вернуть их былую волю, права и привилегии, они тотчас отозвались на его призыв и направили к нему своего атамана Андрея Корелу, слывшего в казачьей среде колдуном.

Прибыв в Краков, Корела, увидев, что польские вельможи и даже сам найяснейший король Сигизмунд III оказывают самозванцу пышный приём и царские почести, тоже признал его истинным сыном Ивана Грозного и бил ему челом, как законному государю, а также обнадёжил в верности и преданности казаков верховых и низовых.

Казаки в начале XVII века

Борис Годунов, встревоженный появлением самозванца, забыв о прошлых притеснениях казаков, направил на Дон своего посла Петра Хрущёва с выпиской решения Боярской думы о смерти настоящего царевича Дмитрия, а также с предложением немедленно восстановить «государев отпуск» на Дон. Однако его предложение казакам слишком опоздало. Дон вовсю кипел и бурлил и, уже отмобилизованный совместно с Запорожской Сечью, был готов к войне и хотел только войны. Царскую выписку донцы, не читая, сразу порвали, а бедного горемыку Хрущёва, заключив в оковы, посадили задом наперёд на чахлую лошадёнку, и, хлопнув её по тощему крупу, прямиком направили к Лжедмитрию, который со своим воинством уже вторгся в пределы России. Увидев самозванца, Хрущёв тотчас признал в нём «царевича Димитрия», залился горючими слезами и пал на колена, воскликнув: «Вижу, вижу Иоанна в лице твоём: я твой слуга навеки!»63

Именно казаки атамана Корелы весной 1605 года обеспечили Лжедмитрию победу своей неслыханной самоотверженностью и храбростью. Вместе с приверженцем Лжедмитрия, дворянином Григорием Акинфиевым, Кореле удалось занять Кромы и выдержать осаду сильного объединённого московского войска, предводимого Иваном Ивановичем Годуновым, Фёдором Мстиславским и Михаилом Салтыковым. Донской атаман умело руководил обороной крепости, в результате чего 75-тысячное царское войско долго и безуспешно простояло под Кромами – маленьким городком, укреплённым деревянными стенами и земляными окопами и имевшим не более 5000 человек всего населения. Несколько приступов было отбито. Тогда воеводы придвинули пушки к городу и стали бомбардировать Кромы изо дня в день, не жалея пороха. В Кромах сгорело всё, что только могло гореть. Крепость была разрушена до основания. На месте, где проходил пояс укреплений, осталась одна земляная осыпь. Но казаки решили не даваться живыми в руки воевод и сражались с яростью обречённых. Они углубили рвы, вырыли глубокие окопы и лазы, по которым могли теперь незаметно покидать крепость и возвращаться обратно. Свои жилища – «норы земные» – казаки устроили под внутренним обводом вала. Во время обстрела они отсиживались в норах, как мыши, а затем проворно бежали в окопы и встречали атакующих огнём из пищалей и мушкетов, после чего с обнажёнными саблями дружно бросались на врага.

Осада Кром затянулась, а после внезапной смерти Бориса Годунова (13 апреля 1605 года) и вовсе была прекращена. В мае 1605 года большая часть правительственных сил с воеводами Салтыковым, Басмановым и князьями Голицыными перешла на сторону самозванца.

В начале июня на поклон к Лжедмитрию прибыл с Дона атаман вольных казаков Смага Чертенский с товарищами. Чтобы унизить посланцев Боярской думы, приехавших из Москвы, самозванец допустил к руке донцов раньше, чем бояр. Проходя мимо бояр, казаки всячески ругали и позорили их. Лжедмитрий весьма милостиво и долго разговаривал со Смагой. Лишь потом к руке были допущены бояре.

Из стана самозванца в Москву были отправлены Василий Васильевич Голицын и князь Василий Михайлович Рубец-Мосальский с приказанием, чтобы из Москвы были устранены все враги «царевича». Именно они 10 июня стали организаторами убийства низложенного царя Фёдора Годунова и его матери царицы Марии Григорьевны. Лжедмитрию же донесли, что Годуновы покончили с собой, приняв яд. Прилюдно Лжедмитрий, конечно, сожалел об их смерти и обещал помиловать всех оставшихся в живых из их родни.

20 июня 1605 года Лжедмитрий, поддержанный донскими и запорожскими казаками, поляками, боярами, дворянами и простым людом, под праздничный звон колоколов и приветственные крики толп, кучно теснившихся по обеим сторонам дороги, торжественно въехал в Москву.

– Будь здрав, государюшко-солнышко! Дай тебе Бог здоровьица и сил! Царствуй, царствуй над нами, православный царь, как батюшка твой царствовал! – вопил веселящийся народ с обочин дороги, крыш и колоколен.