Полная версия:

История казачества. Памятка казаку

Савельев считал, что этими переселениями был, в том числе, завершён многовековой «круговорот» части коренного казачьего населения Приазовья и Дона, покинувшего исконные территории и переселившегося в Новгородские и Вятские земли.

При движении на Дон с Днепра черкасов, белогородских и старых азовских казаков, новгородцы спустились вниз по этой реке до самого Азова, смешались с другими казачьими общинами и, таким образом, положили основание Всевеликому Войску Донскому, с его древним вечевым управлением. Новгородцы также занесли на Дон названия: стан, ватага, ильмень (общее название многих больших и малых озёр) и другие. Кроме того, многие донские станицы и хутора носят чисто новгородские названия, например, Ярыженская (от ярыжки и ярыга – наёмные люди и бездельники), Багаевская, Раздорская. Присутствие новгородского элемента в донском казачестве сказывается также в архитектуре построек древних церквей, часовень, обычаях, суевериях, свадебных обрядах, вечевом правлении, говоре и прочем28.

Исследователь древнего церковного зодчества, художник, член Российской Императорской Академии художеств Егор Андреевич Ознобишин (1837—1902), объездивший в течение многих лет северные и восточные губернии России, изучая древние новгородские поселения в археологическом и этнографическом отношениях, в 70-х годах XIX века по поручению Императорской Академии художеств посетил Донскую область и в течение 5 лет собрал массу рисунков с древних деревянных донских церквей с планами и фасадами, а также с резьбы иконостасов и наружной обшивки стен. Сравнивая эти рисунки с прежде добытыми им в северных и восточных новгородских областях, он пришёл к выводу, что строителями этих церквей на Дону были новгородцы.

По мнению другого знатока донского казачества Василия Дмитриевича Сухорукова (1795—1841), новгородцы, несомненно, были в среде донских казаков. Новгородская вольница, издавна знакомая с Волгою, могла первая выделить из своей среды удальцов в волжское и донское молодечество; уничтожение же прежних вольностей в Новгороде, переселение новгородцев Иваном III в восточные города Московского княжества в 1478 году и окончательный разгром Новгорода Иваном Грозным в 1570 году ещё более способствовали переселению новгородцев на Дон29.

Савельев также утверждал, что ещё до похода на Дон и Волгу киевского князя Святослава некоторые казачьи общины из Приазовья перешли на Днепр и были там известны под именем чёрных клобуков (чёрных шапок) или черкасов. Отсюда пошло название столицы донских казаков – Черкасск (станица Старочеркасская), впоследствии столицей стал Новочеркасск.

В 965 году Земля Касак (Косак) была завоёвана Киевом и в 988 году передана в управление одному из Рюриковичей, Мстиславу Владимировичу Храброму. После смерти отца он отсоединился от Киева и со своими коссаками и казарами занял Подонские и Донецкие степи до Чернигова. В кровавом бою – под Лиственом в 1024 году, Мстислав разбил войско Киево-новгородского князя Ярослава и стал государем державы, которая получила название по главному городу Тмутаракань.

Тмутаракань объединяла в своих границах все племена коссаков и простиралась от Кубани по всему Подонью вплоть до прихода в Черноморские степи племенного союза кипчаков или половцев.

С приходом монголов в 1237—1240-х годах казаки остались в границах Монгольской империи и получили прозвание Ордынские казаки. Они продолжали пользоваться некоторыми автономными правами: имели во главе своей церкви епископов и сохранили славянский язык и христианскую веру, оставаясь под властью монгольских ханов до 1480 года.

Донской казак в XIV—XV веках

В 1380 году казаки городков Сиротина и Гребни приняли активное участие в Куликовской битве на стороне Московского князя Дмитрия Донского. Об этом, в частности, сообщает Евграф Савельев в своей книге «Древняя история казачества»: «Услышав, что московский великий князь Дмитрий Иванович собирает войска на решительную борьбу с татарами, донские казаки из городков Сиротина и Гребни поспешили к нему на помощь и поднесли накануне Куликовской битвы, бывшей 8 сентября 1380 года, икону-хоругвь Донской Богородицы и образ Богородицы Гребневской». При этом Савельев опирается на следующие источники: Историческое описание Московского Ставропигиального Донского монастыря. И. Е. Забелин. Изд. 2-е, 1893 г.; Летопись архимандрита Донского монастыря Антония, 1592 г., в предисловии к «Вкладной книге» монастыря30.

После распада Золотой Орды казаки оказались в полной независимости как от Ногайской орды и Крымского ханства, так и от образовавшегося на Русской земле Московского государства. При этом они сохранили свою войсковую организацию.

В XVI—XVIII веках главная казачья масса выступает в качестве Донцов и Запорожцев, возвратившихся с Днепра на исконную Землю Касак в Приазовье под именем Черноморских казаков.

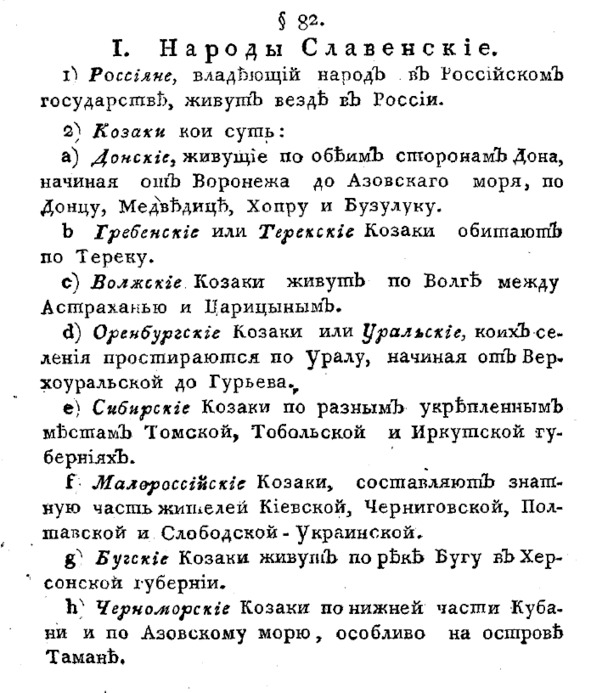

До 50-х годов XIX века русская историография не отрицала права казаков называться отдельным народом. Общая и официальная точка зрения по поводу казачьих родовых корней нашла своё отражение в учебниках «Всеобщей географии» русских учёных-географов профессора и ректора Императорского Санкт-Петербургского университета Зябловского Евдокима Филипповича (1764—1846) и историка, статистика и географа, действительного члена Российской академии, академика Петербургской Академии наук Константина Ивановича Арсеньева (1789—1865).

В этих книгах в отделе «Племена народов, обитающих в Российских владениях» указано, что к «славянскому племени» принадлежат: а) Русские, господствующий народ в империи; б) Казаки Донские, Черноморские, Уральские и Сибирские; в) Поляки, господствующий народ в царстве Польском и в губерниях, от Польши присоединённых»31.

В учебнике «Русская история» профессора Санкт-Петербургского университета Николая Герасимовича Устрялова (1805—1870) находим: «Народ казацкий возник из слияния разноплеменных людей, искавших необузданной воли; в состав его вошли остатки древних половцев, черкесы, переселившиеся с Кавказа, русские удальцы, для которых тягостны были законы, беглые поляки, литовцы, молдаване, отчасти и татары, не терпевшие самовластия ханов. Чудная смесь племён отразилась в чертах казаков, в их языке, в самом образе жизни»32.

Выдержка о казаках из «Всеобщей географии Российской империи» Зябловского Е. Ф. 1807 года

Из этого следует, что всем русским школьникам и студентам до середины XIX века предлагалось считать казаков отдельным народом, лишь только обитающим в Российских владениях. Подтверждение этому учёные находили в летописях и в выводах древних историков. Ведь многие из них знали и касаков, проживавших в конце IX века между Доном и Днепром (Ригельман), и пятигорских черкасов, называвшихся казаками и выведенных татарами Золотой орды с Кавказа на границы покоренной Руси (Болтин и Татищев), и казаков, чьё имя «древнее Батыева нашествия и принадлежало Торкам и Берендеям, которые обитали на берегах Днепра, ниже Киева; что касоги (Нестора) и касахи (Константина Багрянородного) участвовали в осуществлении этого имени» (Карамзин).

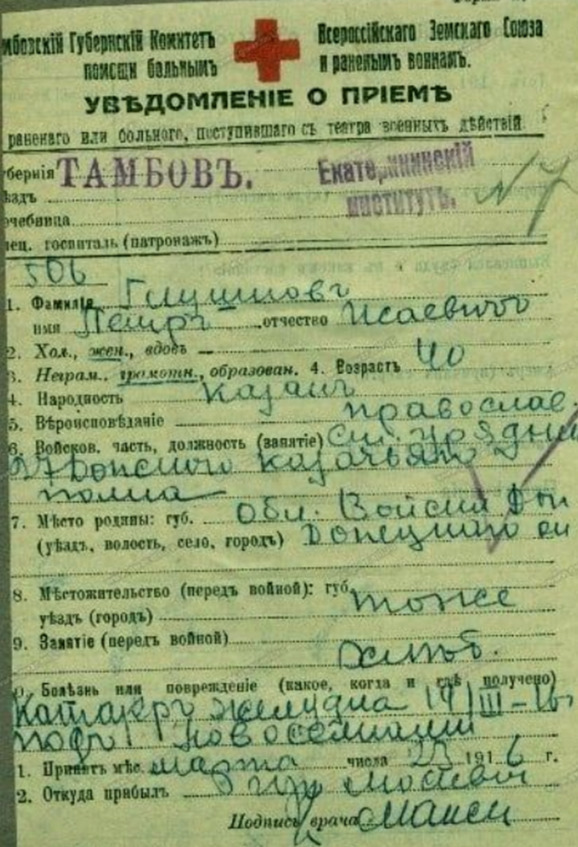

К слову сказать, во время Первой мировой войны (Великой войны) 1914—1918 годов в Российской империи существовала организация под названием «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам». Данная организация вела строгую отчётность, в том числе и при приёме раненых. Заводилась карточка «Уведомление о приёме раненого или больного, поступившего с театра военных действий» на каждого бойца. Состояла она из достаточно подробной анкеты, причём одним из пунктов в ней указывалась «Народность». Так вот, есть множество подтверждённых карточек, где у поступившего раненого прописывалось в этой графе, что он принадлежит к народности – казак.

Уведомление о приёме раненого с театра военных действий Первой мировой войны, в графе народность указано – Казак

В качестве одной из авторитетных концепций о происхождении казачества называется теория известного отечественного учёного, востоковеда, этнолога и историка Льва Николаевича Гумилёва (1912—1992), который считал казаков субэтносом великорусского этноса. Субэтнос Гумилёв определял в качестве «таксономической единицы внутри этноса как зримого целого, не нарушающего его единства»33. Иными словами – это общность, обладающая характеристиками народа, но при этом прочно связанная с основным этносом. В качестве значимого фактора в теории Гумилёва выступает тесная связь этноса и субэтноса с его родным ландшафтом, существенно влияющим на специфику, самобытность и способы хозяйственной культуры. Родовым ландшафтным лоном для казачества объективно считаются долины великих рек степной полосы Дона, Днепра, Волги, Яика, Терека, Кубани.

Основываясь на своих научных изысканиях, Гумилёв также утверждал, что предками казаков являются бродники. Изучая следы Хазарского каганата, он делает вывод, что остатки хазар, бежавших от иудейского владычества, смешались со славянским населением Белой Вежи (возникла на месте хазарской крепости Саркел. – С. М.), поселившимся в здешних местах после большой войны князя Святослава Игоревича 965 года. Именно этот образовавшийся народ и стал началом для бродников, которые не являлись кочевниками, но были близки к ним по духу.

Интересна и логика Гумилёва, который опровергает миф о казаках, как потомках беглых крестьян. На вопрос: «Как могли неорганизованные группы крестьян бежать на Северный Кавказ, обустраиваться здесь и даже оказывать умелое сопротивление окружавшим многочисленным врагам?» – он даёт следующий ответ: «…для того чтобы из земледельца-пахаря превратиться в воина и охотника, нужно время и выучка. Очевидно, на Дону имелись места, где пришелец мог спокойно привыкнуть к новым условиям и новому образу жизни. Это значит, что с XIII по XVI век там жили потомки бродников, воевавшие со степью и нуждавшиеся в пополнении. Поэтому они и принимали в свою среду единоверцев, обеспечивая им на первое время приют, выучку и безопасность от ногайских мурз и русских бояр»34.

Впервые бродники упоминаются в Ипатьевской летописи под 1147 годом. В рассказе о борьбе новгород-северского князя Святослава Ольговича с черниговскими князьями Давыдовичами и великим князем киевским Изяславом Мстиславичем говорится, что к Святославу Ольговичу на помощь, в землю вятичей у Дедославля, пришли бродники и половцы («Бродничи и Половци придоша к нему мнози…»)35. Второй раз бродники упоминаются под 1216 годом, когда они участвовали в Липицкой битве на стороне переяславского князя Ярослава Всеволодовича – союзника своего брата, владимирского князя Юрия Всеволодовича, – против смоленско-новгородского войска.

В битве при Калке, произошедшей 31 мая 1223 года, бродники сражались на стороне монголов под командованием Субэдея-багатура и Джебе-нойона против объединённого русско-половецкого войска. Битва завершилась полным поражением русских княжеских дружин. Новгородская первая летопись старшего извода упоминает в этой битве воеводу бродников Плоскыну, который после разгрома галицко-волынских и черниговских дружин хитростью выманил киевского князя Мстислава Романовича вместе с двумя князьями из укреплённого тыном лагеря, который монголы не могли взять приступом в течение трёх дней, и передал их в руки монголов36. Монголы, мстя за смерть своих послов, своего обещания не сдержали и после выхода киевлян из лагеря вероломно атаковали их. Часть русских воинов была убита, часть пленена. Князья и другие военачальники были положены под доски и задавлены победителями, усевшимися сверху пировать. После сражения на Калке бродники стали данниками монголов.

Видный специалист по истории древнерусской государственности и этнической истории русского народа, доктор исторических наук, Владимир Васильевич Мавродин о бродниках писал: «Некоторые исследователи связывали термин „бродники“ с „брод“ – „переправа“ и помещали бродников у Керченского пролива, Керченской переправы, другие производили это слово от „бродов“ – заливных, болотистых лугов пристепной полосы… По-видимому, это было полуоседлое, полукочевое население земледельцев, рыбаков, охотников, скотоводов, полупромысловое, полуземледельческое, с общинным строем, со „старыми“ – старейшинами и воеводами, приближающимися по типу к позднейшим казачьим атаманам… Бродники были у болгар, венгров, русских князей в качестве наёмников до ХШ века. Передвижения бродников по всему необъятному пространству причерноморских степей, очевидно, не контролировались половцами, ограничивавшимися лишь наложением на них некоторых повинностей, да требованием совместных военных выступлений. Как видим, несмотря на то, что вопрос о бродниках нельзя считать разрешенным, тем не менее и наши скромные выводы дают возможность усматривать в бродниках своеобразный прототип позднейшего казачества»37.

Исследователь казачества Валерий Евгеньевич Шамбаров в книге «Казачество: путь воинов Христовых» отмечает, что в древности тогдашние степные народы являлись скотоводами, создававшими постоянные селения, пригодные для проживания людей, разведения скота и ухода за ним в тяжёлый зимний период. Из соображения целесообразности их строили не посреди голой степи, а вблизи рек, долины которых были покрыты густыми лесами и кустарниками, что подтверждается археологическими раскопками. Города скифов обнаружены на Днепре, их столица располагалась возле Запорожья, а роксоланы38 зимовали в городках на Нижнем Дону. Но евразийские степи были и «торной дорогой», по которой, находясь в состоянии постоянного военного противоборства, приходили новые народы. Покрытые зарослями долины рек, острова, плавни39, болота являлись естественным укрытием, где часть побеждённых могла спастись. Выжить в таких условиях могли только самые сильные, выносливые и свободолюбивые, не желающие покориться победителям. Именно благодаря такому естественному отбору в процессе историко-культурной эволюции образовались древнейшие корни казачества.

В царствование Екатерины II, казаки были подчинены России и входили в её состав, но они не были выделены реформами и законоположениями в особое казачье сословие. Учёный-правовед, профессор Семён Ефимович Десницкий (1740—1789), игравший большую роль в «Законодательной комиссии» Екатерины II, вводившей сословия, писал тогда о казаках: «В России находятся особливые народы. Сии народы состоят по двум званиям: одни именуются казачьими войсками, другие слывут некочующими народами. Казаки же – и воины, и купцы, и хлебопашцы и своё духовенство имеют». И действительно, казаки не могли быть с формальной точкой зрения сословием, так как они сами внутри себя имели все указанные нами сословия: дворянство, духовенство, купечество и хлебопашцев. Ни наука, ни история ещё не знает примера, чтобы в самом сословии были бы свои сословия.

Важнейшим шагом по закреплению за казачеством статуса военного сословия стали разработка и утверждение в 1835 году «Положения об управлении Войском Донским». Донское казачество провозглашалось «особым военным сословием», в которое был жёстко ограничен доступ. «Положением» чётко регламентировался образ службы, землевладения и землепользования, хозяйства и самоуправления в казачьей общине. Управление войском Донским было разделено на военное и гражданское. Высшая власть как по тому, так и другому управлению принадлежала войсковому наказному атаману. При атамане состояли: войсковая канцелярия, адъютанты и войсковые есаулы. Вторым лицом после атамана являлся, по своему значению, начальник штаба войска Донского.

В военном управлении земля Войска Донского разделялась на 4 округа (каждым округом заведовал окружной генерал), а в гражданском – на 7 округов. Особое внимание уделялось регламенту военной службы казаков. Казачьи чины имели наименование: казак, урядник, подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул, есаул, войсковой старшина, подполковник и полковник. Общий срок службы определялся в 30 лет, из них 25 лет полевой и 5 лет внутренней службы. В 17 лет казак считался малолетком и до 19 лет отбывал «сидёночную повинность»40, а на двадцатом году шёл на службу в полк на три года, а на Кавказе – на четыре года. После трёх лет казак возвращался домой на два года, а потом снова шёл на службу опять на три года, и так до четырёх раз. Поэтому на службе были казаки 20-ти, 25-ти, 30-ти и 40 лет.

«Положение» рассмотрело и земли казачьи. Оно озаботилось правильным разделом станичных юртов, отвело земли, на которых был каменный уголь, в собственность войска и нарезало на каждую станицу такой участок, чтобы на казака пришлось по 30-ти десятин41 паевой земли. Каждая станица должна была разделить свои земли и отвести участок для пашни, для сенокосов, для пастьбы скота и рабочих лошадей и для конского табуна и гулевого скота. Пахотная и сенокосная земля разделялась на паи, и на неё имели право все служилые казаки.

Итак, после 1835 года Земля Войска Донского практически стала походить на военную губернию, а казачья станичная община – на военное поселение.

Важные законодательные положения по вопросам казачества и его службы российскому государству были включены по тематическому принципу в новое многотомное издание «Свода законов Российской империи», который был введён в действие в 1835 году. Данная законодательная база явилась основополагающей для окончательной фиксации казачества как «войскового населения», замкнутого военного сословия, определившая поземельное развитие казачьей общины, её привилегированное положение по отношению к крестьянской общине.

В 1838 году были изданы «Правила для состава и построения казачьих полков». По этим правилам, в казачьем полку положено было иметь: 1 полкового командира, 1 войскового старшину, 5 есаулов, 6 сотников, 7 хорунжих, 19 старших урядников и 19 младших, и из них 1 старший урядник – знаменщик и 1 младший урядник – его ассистент, 60 приказных, 1 полковой писарь, 1 лекарский ученик и 750 казаков. Полк делился на 6 сотен. В сотне полагалось 4 взвода.

В 1870 году Земля Войска Донского была переименована в Область Войска Донского с центром в Новочеркасске. Вместе с тем было подтверждено особое положение казачьего населения на территории Области Войска Донского.

К началу XX века Область Войска Донского состояла из 9 округов: 1-го Донского, 2-го Донского, Донецкого, Усть-Медведицкого, Хопёрского, Черкасского, Ростовского, Сальского и Таганрогского.

После отречения от престола Николая Второго 2 (15) марта 1917 года на Дону после двухвекового перерыва собрался Большой Войсковой Круг Донского казачьего войска, на котором 18 июня (1 июля) 1917 года было избрано правительство во главе с атаманом Алексеем Максимовичем Калединым. Таким образом, Каледин стал первым выборным атаманом Войска Донского после того, как в 1709 году выборность была упразднена Петром Первым.

Казаки требовали от Временного правительства, чтобы оно считалось с их правом – самим избирать форму взаимоотношений с Россией. Однако Временное правительство потребовало от казаков отдать атамана под суд, и готово было бросить на Дон крупные военные силы. В этих условиях в конце октября 1917 года Войсковой Круг постановил считать Область Войска Донского независимой республикой вплоть до образования в России приемлемого для казаков порядка. С приходом к власти большевиков казаки поначалу соблюдали нейтралитет: их привлекала перспектива обещанного окончания войны. Казачьи полки возвращались домой, к семьям, и эта радость гасила всякие мысли о сопротивлении красным отрядам. В результате красные войска сравнительно легко заняли Дон, а в апреле 1918 года провозгласили образование Донской Советской Республики, одновременно насаждая свои порядки в станицах и хуторах, уничтожая физически всех, кто был с ними не согласен.

Впрочем, весьма скоро, казаки опомнились, и в марте-апреле 1918 года в станицах и хуторах Верхне-Донского округа вспыхнуло восстание против большевистской власти. Крупным очагом сопротивления стала станица Усть-Хопёрская Усть-Медведицкого округа.

В апреле 1918 года красные были выбиты из Новочеркасска (столицы донского казачества), и Кругом спасения Дона42 на территории Области Войска Донского было провозглашено создание Всевеликого Войска Донского – временно независимого государственного образования во главе с генерал-майором Русской императорской армии, атаманом Петром Николаевичем Красновым, ставшим волею судьбы неотъемлемой частью истории донского казачества. Причём вначале Краснов не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы Всевеликого Войска Донского, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти. На вопрос одного из членов Круга атаману, не может ли он что-либо изменить или переделать в предложенных им законах, Краснов гордо заявил: «Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую – о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне другой флаг – кроме красного, любой герб – кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн – кроме „Интернационала“»43.

Ловкий ораторский приём сработал чётко: Круг рассмеялся и принял законы, предложенные Красновым, в полном объёме. (Полный текст Законов Всевеликого Войска Донского размещён в Приложении в конце книги).

В августе на заседании Большого войскового Круга атаман Краснов, в частности, сказал: «У нас, у казаков, было три прошлых. Одно давнее, славное прошлое, когда были казаки вольными людьми, имели своё выборное правительство и своего выборного атамана. Они жили тогда у себя на Дону сами по себе и в чужие дела не мешались. «Здравствуй царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону», – гордо говорили они посланникам царя Московского и сами слали свои Зимовые станицы, то есть посольства, в царскую Москву. Царь не волен был тогда распоряжаться казачьими головами, но только Круг Войсковой и донской атаман. И было Войско Донское тогда Всевеликим войском Донским.

Знаем мы и другое прошлое. Тоже славное, но и тяжёлое, подневольное. Сидели у нас на Дону наказные атаманы из России, служили мы на задворках российской конницы, спасали Россию и от француза, и от турка, держали порядок в России, и русский народ звал нас в благодарность за это палачами, опричниками и нагаечниками.

Знаем мы и недавнее страшное прошлое, алою братскою кровью залитое и красным знаменем прикрытое, когда правили нами и помыкали, и измывались над нами комиссары и советы.

Я вас вёл к тому отдалённому прошлому, когда Войско Донское было Всевеликим войском Донским. Я до мелочей воскрешал в вашей памяти старый уклад вольного Тихого Дона и будил гордость казачью»44.

В сентябре 1918 года была принята Конституция Всевеликого Войска Донского, составленная из комплекса законов, принятых Кругом спасения Дона. «Основные законы» также коснулись донского флага, герба и гимна. Флаг должен был состоять из трёх продольных разноцветных полос равной ширины: синей, желтой и алой, поскольку «Три народности издревле живут на Донской земле и составляют коренных граждан Донской области – донские казаки, калмыки и русские крестьяне. Национальными цветами у донских казаков были синий, васильковый, у калмыков – жёлтый, у русских (донское крестьянство) – алый (красный)»45. Восстанавливались старинные печать и герб Донского войска: нагой казак в папахе при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на бочке, а с 15 сентября 1918 года – елень (олень), пронзённый стрелою.

Народным гимном объявлялась известная казачья песня «Всколыхнулся, взволновался Православный Тихий Дон, и послушно отозвался на призыв свободы он», переделанная из стихотворения Фёдора Ивановича Анисимова, написанного в 1853 году по случаю начала Русско-турецкой войны.

Печать Войска Донского с 1704 года. Восстановлена в качестве печати Всевеликого Войска Донского с 4.05.1918 года

Талантливый донской писатель и политический деятель Фёдор Дмитриевич Крюков (1870—1920), вдохновлённый вспыхнувшим восстанием казаков против советской власти и последующими событиями, в мае 1918 года написал стихотворение в прозе «Край родной», в котором были такие строки: «И взволновался Тихий Дон… Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики… Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит в дали, как нежная струна… Звенит и плачет, и зовёт… То – край родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол… Кипит волной, зовёт на бой родимый Дон… За честь отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон – родимый край!..»46

Однако в дальнейшем казачий народ не захотел брать на себя роль спасителя России, как этого требовал лидер Белого движения Антон Иванович Деникин. Казаки хотели сражаться только за свою землю и за свою независимость.