Полная версия:

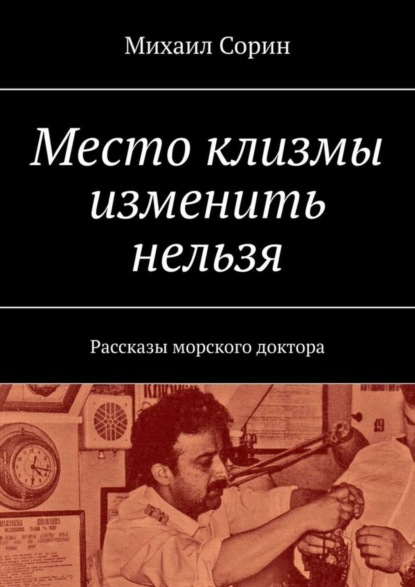

Место клизмы изменить нельзя. Рассказы морского доктора

– Да, – пригорюнился я, – разговор такой был, но поскольку у меня не было загранпаспорта, то…

– Видите ли, там, наверху- Александр Юрьевич многозначительно глянул на подволок, – уже все решили и с посольством связались. Да, а бороду придется сбрить.

– Как сбрить? – оторопел я. – Причем здесь борода? Перенести столько мук и теперь на тебе. Не согласен.

– Это уж как получится, – сокрушенно вздохнул командир. – Но мы с вами люди военные, и приказы надо выполнять. А по поводу бороды не горюйте – новая, вырастет. А на паспорте вы должны быть без нее. Фотография в личном деле без бороды? Значит, и на паспорте должно быть то же самое. Тут по этому вопросу специальный документ в секретной части имеется. Вас разве с ним не ознакомили? Я совершенно ничего не помнил по поводу документа, но на всякий случай согласно кивнул.

– Но ведь все можно сделать по прибытии, а сейчас-то зачем?

– Нет, все-таки вы как были, так и остались сугубо штатским человеком, – сказал командир, намекая на мое недавнее гражданское «происхождение».

– Фотографии надо сделать заранее, потому что в Мозамбике у вас на эти мелочи времени не будет. Короче, доктор, брейтесь, а фотографа я вам сейчас пришлю.

Я отупело смотрел на закрывающуюся за Михаилом Юрьевичем дверь.

Господи, ну почему мне так не везет? Только вошел в режим, сдружился с экипажем, перестал укачиваться, отпустил бороду. Кстати, о бороде. Как ее брить-то? Надо, видимо сначала состричь волосы на лице, а потом уже сбривать щетину. Я поплелся за ножницами, В дверь постучали.

– Да, – отозвался я.

В изолятор вошли электрорадионавигатор Иван Иванович со свертком в руках и стармех Витаминыч.

– Вот, фотографа привел, – радостно сообщил «дед», -пусть устраивается, простыню вешает для лучшего фона, аппарат настраивает, а я, Борисыч помогу тебе бороду сбрить. Простыня висела на переборке, фотограф уже приготовился для съемки. А я все никак не мог решиться поднести ножницы к бороде.

– Какой ты нерешительный, – проявлял активность Витаминыч, – если у тебя руки дрожат, то давай я тебе ее почикаю. И он, решительно взяв ножницы, пощелкал ими для убедительности у меня под носом.

– Не дамся, – заорал я. – не созрел я еще психологически!

Дверь опять отворилась, и на пороге застыл старший перехода капитан 2 ранга Музаев Виктор Бисаевич. Он был ненамного старше меня, но, как все кавказцы, имел раннюю седину, а разговаривал с легким акцентом. Это был очень грамотный и тактичный человек, обладавший к тому же тонким чувством юмора. Меня он называл просто: дохтур.

– Что здесь творится, – раздался его спокойный голос, – дохтур, что с вами собираются сотворить эти архаровцы?

«Дед» и навигатор оторопело застыли, один с ножницами, а другой с фотоаппаратом. И тут я, как незаслуженно обиженная собака, воем выражающая свою боль и обиду хозяину, взвыл:

– Что же это вы меня так? Не успели прийти, а уже оставляете! Да еще бороду сбриваете, чтобы на паспорт фото сделать!

Виктор Бисаевич в недоумении уставился на меня:

– Ничего не понимаю, кого оставляют, какой паспорт, при чем здесь ваша борода?

Я начал сбивчиво рассказывать и про радиограмму, и про замену, и про все остальное. Пока я изливался возмущением старшему перехода, «дед» и навигатор куда-то испарились. И тут, видя совершенно недоумевающее лицо старшего перехода, я начал кое-что понимать: до меня медленно стала доходить суть очередного розыгрыша и все еще продолжающийся столь откровенный процесс моего оморячивания.

– Вот черти, – восхищенно сказал он, – это же надо, даже радиограмму сочинили. Ну, дохтур, с тебя причитается. Вечером придем твою спасенную бороду обмывать.

Он дружески похлопал меня по плечу и вышел за дверь. Я теребил начавшую чесаться опять бороду и облегченно думал, что в Мозамбик я приду настоящим мореманом.

Рыбалка

В старые добрые времена, как гласит история, все дворцовые интриги разборки разрешались с помощью шпаги, кинжала и, конечно, яда.

Самым опасным было последнее, так как от шпаги и кинжала можно было отбиться, а от яда – вряд ли, хотя было одно средство – подставить кого-нибудь вместо себя. Сначала это была любимая собака, затем – слуга, жена, друг, и уж совсем недавно эту миссию возложили на врача. Он должен был первым снимать пробу с еды хозяина. К сожалению, эта дурная привычка – заставлять врача первым снимать пробу – докатилась и до наших дней.

Я был врачом – хирургом, прикомандированным для медицинского обеспечения гидрографического судна «Андромеда». Мы шли в Мозамбик, где без нашего присутствия эта разваливающаяся африканская страна просто не смогла бы двигаться дальше по пути прогресса. Стоял июль месяц. Тропическое солнце жарило нещадно. Мы уже по несколько раз облезли и, загорев опять, выглядели, как свежие, хорошо испеченные булочки. Иногда, а это бывало нечасто, наша «Андромеда» замедляла ход, чтобы дать экипажу возможность отдохнуть и половить рыбу. Все свободные от вахт доставали свои снасти, и начиналась рыбалка.

Вообще, рыбалка – это целый ритуал со своими законами, условностями и принадлежностями. Здесь кроме оснащения обязательно должна присутствовать удача, потому что рыбацкое счастье дается один раз и на всю жизнь. Я был обделен этим счастьем. У меня обязательно путалась леска, и бывшие еще вчера благодарными пациенты начинали меня тихо ненавидеть и посылать в места не столь отдаленные. Я, как доктор, быстро разбирался в состоянии их рыбацкой невменяемости, совершенно не обижался, «сворачивался» и переходил на сторону любопытствующих наблюдателей.

Рыбалка в тропиках отличалась еще и тем, что здесь ловились доселе никому неизвестные и никогда невиданные рыбы. Тут попадались иногда такие экземпляры, что на трезвую голову на их страшные морды, и смотреть-то было жутко, а тем более – пробовать.

Заводилой во всей этой рыбацкой «орде» был наш старший перехода – Виктор Бисаевич. Со своим кавказским темпераментом он успевал ловить рыбу с правого и левого бортов одновременно. Каждую удачную подсечку воспринимал, как призовой выигрыш, быстро снимал улов с крючка и закидывал еще «не остывшую» снасть снова в воду. Внезапно его восторженный вопль перекрыл весь рыбацкий гомон на юте.

– Скорее сюда, вот это экземплярчик! Нет, это надо видеть! – Виктор Бисаевич буквально танцевал в диком восторге, а у его ног билась большая рыбина пурпурно-бордового цвета с каким-то необъяснимым фиолетовым оттенком, вся чешуя, которой переливалась и горела в лучах тропического солнца.

– Несите ее на камбуз, – скомандовал он. – Быстренько смотрим в справочник – определитель тропических рыб, и, если эта красавица съедобная, мы ее сегодня же попробуем. – Он мечтательно прикрыл глаза и прищелкнул языком. – Я думаю, что и на вкус она будет фантастической.

Рыбу отнесли на камбуз и, еще трепещущую, оставили ожидать решения ее судьбы. А все рыбаки ринулись в кают-компанию смотреть в справочнике, что за чудо попалось на крючок, и можно ли его кушать. Я, немного приотстав, остановился. Поражала одна мысль: ярко окрашенные водоплавающие практически всегда ЯДОВИТЫ! Об этом предупреждало «Руководство по тропическим болезням». Пусть они там себе определяют, а я знаю, что делать. Быстро скользнув на камбуз, оглянулся по сторонам – никого. Тропическое чудо, переливаясь всеми цветами радуги, возлежало в раковине. Открыть иллюминатор было делом одной минуты.

– Плыви-ка ты, рыбка золотая, на… хорошую глубину и больше не попадайся, – сказал я рыбе и выкинул ее в синь морскую.

Моего исчезновения, так же, как и появления, в кают-компании никто не заметил. Все лихорадочно листали книгу и оживленно обменивались мнениями.

– Ее здесь нет, – с какой-то торжественной обреченностью возвестил Виктор Бисаевич и, скорбно глянув на меня, сказал: – Тогда так, пусть ее приготовят, «дохтур» снимет пробу и, если с ним ничего не случится, мы ее съедим за вечерним чаем. Толпа одобрительно загудела:

– Принимается, так и сделаем, подождем до чая.

Я тоже присоединил свой голос к общему хору, тем более что моего мнения никто и не спрашивал.

…Анисимовна, наша судовая повариха, виновато вытирая руки о передник, стояла перед начальством и испуганно докладывала, что красавица – рыба непонятным образом «испарилась» с камбуза. Ее внимательно слушали, но никто не верил. Были проверены все закрома, вычислялись вероятные похитители. Тень подозрения падала и на меня, но кто-то вовремя вспомнил, что доктор неотлучно находился тут же, в кают-компании и – главное – не отказывался от снятия пробы с теперь уже пропавшего деликатеса.

– Ничего, «дохтур», не горюй, – утешал меня и, в первую очередь, себя, Виктор Бисаевич. – Со следующего улова ты обязательно снимешь пробу.

Я делал сокрушенный вид, а в душе радовался, как ребенок, что чаша сия миновала меня в этом случае, а случаи бывают разные, в чем я убедился через несколько дней.

Мы бросили якорь на рейде порта Мапуту и ожидали «добро» на заход. Экипаж, уставший от длительного перехода, отдыхал. На юте забивали «козла», из кают доносилась музыка, несколько человек испытывали рыбацкую удачу. Виктор Бисаевич был в их числе. Вдруг леска на его удилище сильно натянулась, спиннинг резко повело вниз. Леска была толстая, специально для крупной добычи, но и ока не могла тянуться бесконечно. Азарт охватил удачливого рыболова. Он двумя руками ухватился за снасть и стал медленно выбирать ее на палубу. Рыбаки вокруг замерли в трепетном ожидании. Неожиданно раздался мощный всплеск и, перелетев через фальшборт, к ногам изумленного Виктора Бисаевича свалилось огромных размеров извивающееся тело змееподобного существа. Это был монстр метра три в длину и толщиной в руку взрослого человека, а из пасти, усеянной частыми и острыми зубами, торчал рыболовный крючок. Эта скользкая тварь ползла к счастливцу и, подняв голову, лязгала челюстями, явно намереваясь его покусать. Виктор Бисаевич, бросив удочку, рванул по трапу вверх на шлюпочную палубу. Змеюка ползла за ним, но подняться ей было не дано. И тут со зрителей как бы спало оцепенение. На ползущую гадину быстро набросили петлю, стукнули обухом по голове, благо пожарный щит с топором был рядом, и подвесили злодейку на балке. Я сидел в каюте и, ни о чем, не подозревая, читал какой – то детектив. Вдруг по громкой связи раздался голос вахтенного помощника: «Доктору срочно прибыть на ют!» Для меня эта команда прозвучала, как сигнал бедствия. Схватив сумку скорой помощи, я пулей выскочил на палубу. Пробившись сквозь толпу зевак, увидел громадного монстра, подвешенного на шкерте. Внизу с победоносным видом стоял наш старший перехода и, показывая пальцем на все еще извивающееся в воздухе тело, сразу задал мне провокационный вопрос:

– Дохтур, как Вы думаете, оно съедобное? – и, не слушая моего ответа, заключил: – Я думаю, что да! Сегодня же нам его поджарят к вечернему к чаю, и когда «дохтур» снимет пробу…

Дальше можно было и не слушать. «От судьбы не уйдешь», – мелькнуло в моей голове.

…А ужасная змеюка оказалась обыкновенным угрем, только гигантским, и мы его с удовольствием съели.

Улыбка каннибала

Вы когда-нибудь видели, чтобы земля была ярко-красного цвета, а урожай на ней созревал три раза в год, и чтобы при этом его почти никто не собирал. А воздух здесь носит удушающий запах копры, этого драгоценного кокосового сырья, картофель-батат, сладкий на вкус, и сажают его не клубнями, а ботвой, а чернокожего населения больше, чем в Америке, женщины здесь здоровее мужчин, детей они носят за спиной, а корзины с продуктами на голове. Не видели? А зря. Значит, вы никогда не были в Африке, а я там был, и скажу вам, что этот континент контрастов поразил меня до конца моих дней. Здесь можно было встретить и высокоразвитую культуру со всеми вытекающими последствиями в виде электроники, ядерной физики, химии и ещё чёрт знает чего и с совершенно невероятными проявлениями первобытнообщинного строя, племенным укладом жизни и даже каннибализмом. Да, именно его, и об этом я и хочу рассказать.

Наше маленькое гидрографическое судно «Андромеда», преодолев труднейший трансатлантический переход из порта Балтийск, ошвартовалось у причала одного из городков Республики Мозамбик. Стояла невыносимая жара. Рядом с нами, на стенке, грузили уголь и его, влажная от сырого воздуха, пыль мгновенно въедалась в кожу. Кондиционеров в каютах не было, а «Рашен кондишен» – так мы называли свернутые листы картона в иллюминаторах и которые так нас выручали в море, здесь не действовали. И только тараканы, которые, как рассказывают очевидцы, живут даже в ядерном реакторе, блаженствовали. Они нагло носились по палубе, устраивали побоища с местными собратьями, которых тут называют «Кукарача», вероятно за чёрный цвет и гигантские размеры. Наши «Стасики» храбро нападали на пришельцев, мгновенно разрывали их на части и куда-то утаскивали, вероятно, создавали запасы продовольствия. Через несколько дней томительного ожидания к нам наконец-то прибыл представитель посольства, который провёл инструктаж по поводу предстоящей работы, и о правилах поведения в чужой стране. И, как бы, между прочим, сообщил, что в приграничных районах зафиксированы случаи агрессивного поведения местного населения и даже элементы каннибализма. Так, например, несколько месяцев тому назад был съеден небольшой отряд кубинцев, которые выполняли здесь свой интернациональный долг. Виновники этого беспрецедентного случая вскоре были отловлены, строго наказаны, но факт остаётся фактом и нашей гидрографической экспедиции ухо надо держать востро, тем более что и работать предстоит как раз в этих районах.

Прошло время, страсти улеглись. Мы уже привыкли и к местному климату, и к местному колориту жизни. Гидрографы вовсю рисовали свои карты в различных районах Мозамбика и, как ни странно, на них ни разу не было произведено даже попыток «кулинарного» насилия, мы уже было решили, что над нами просто пошутили, как вдруг однажды…

Для общения с местной администрацией и населением к нам был прикреплён офицер связи – мозамбиканец. Он прекрасно говорил по-русски и в своё время закончил Военно-Морское училище в тогда ещё нашем городе Баку. Звали его Сандрос. Это был типичный представитель негроидной расы, высокий молодой человек лет тридцати. Несмотря на то, что к нам он относился очень дружески и с удовольствием не только переводил, но и участвовал в мелких меновых операциях с местным населением, Сандрос никогда не улыбался, возможно, скрывал свой стеснительный характер.

Однажды он преподнес нашему экипажу сюрприз: предложил проехаться в джунгли для посещения мастерских по изготовлению масок и разных фигурок, которые местными умельцами изготавливались с особым изяществом из разных и ценных пород деревьев. Покупка их на городском рынке обошлась бы нам очень дорого, и мы с завистью смотрели на счастливых обладателей этих вещиц – ребят из экспедиции. Они рассказывали, что выменять маски можно было на одежду, одеколон и просто на зубную пасту, но всё это там, в глубинке, и тут такое предложение.

Мы, конечно, обрадовались возможности вырваться из пыльного порта и прокатиться на машине и не куда-нибудь, а через савану в настоящие джунгли, где возможны любые встречи и даже приключения. Дорога через савану была проложена «проклятыми» португальскими колонизаторами, так во всяком случае, считали местные жители, я имею ввиду «проклятые», а так это было великолепное асфальтированное шоссе среди совершенно дикой природы. Трава по краям нашего пути достигала двухметровой высоты и, казалось, что сейчас оттуда выскочат страшные звери и нападут на нас, но наши ожидания не оправдались.

Дорога умчалась дальше за горизонт, а мы свернули в джунгли. Мастерская, если можно было так назвать небольшое сооружение под навесом, укрытым пальмовыми листьями, стояла под громадными тридцатиметровыми пальмами и выглядела неправдоподобно сказочной. Несмотря на жару, здесь в тени великанов-деревьев пахло прохладной свежестью с примесью чего-то пряного. Мастера в набедренных повязках, которые, как, оказалось, были просто остатками шорт или брюк, выглядели волшебными «голиафами». Тугие мускулы перекатывались под сверкающей эбонитовым цветом кожей. Но самым удивительным был деревообрабатывающий станок под навесом: между двух остро заточенных, как карандаш, брёвен был зажат круглый брусок какого-то дерева. На нём по-хитрому была наброшена верёвочная петля, один конец которой был зажат в руке негритоса. Он постоянно тянул за веревку, и брус крутился. Мало того, между пальцев его огромной правой ступни, торчал (ещё одно чудо) металлический резец, которым мастер, восседающий на каком-то чурбаке, ловко вытачивал фигурные болванки. Мы, как завороженные, пялились на это производство. Рядом другой умелец вырезал из этих заготовок невероятной красоты маски и фигурки, лица у которых были как живые. Особый колорит придавали породы деревьев, тут было и чёрное дерево, которое африканцы называют «грустным» из-за толстой, белой коры и отсутствия почти круглый год листвы, сандал с его неповторимым запахом смеси лаванды и муската и, конечно, красное дерево. Неожиданно наше благостное состояние было нарушено прибытием новой группы аборигенов. Они привезли материал для изделий. Сандрос объяснил, что сандал и чёрное дерево растут только где-то на приграничной территории, и сейчас мы будем свидетелями торговли между пришельцами и мастерами.

Прибывшие выглядели ещё беднее «наших негров», у некоторых даже не было набедренных повязок, вместо них, дабы сохранить приличия, были прилеплены аккуратные кусочки глины, которые непонятным образом держались и даже сохраняли «форму».

Мастера что-то залопотали, показывая на нашу группу. Сандрос перевёл: – они говорят, что смогут расплатиться с продавцами материала только после того, как «белые» купят у них товар. Так что, пожалуйста, поторопитесь с выбором, чтобы ни те, ни эти не нервничали.

Я сразу не обратил внимание на эту последнюю фразу, а зря… Мы подошли к выставленным изделиям и стали торговаться. За белые брюки мне досталась красивая композиция из чёрного дерева, представляющая собой шесть негритят в разных позах с проказливыми мордашками, верхнюю часть венчала собой фигура матери-негритянки.

– Вам повезло, – сказал переводчик, вы приобрели символ семьи, который здесь очень ценится.

Мои товарищи тоже время не теряли даром и, как дети, радовались каждому новому приобретению. В это время из толпы вновь прибывших отделился один абориген, он остановился в метре от нас и стал внимательно рассматривать нашу компанию, потом, повернувшись к «коллегам» по бизнесу, стал что-то объяснять, отчаянно жестикулируя при этом. Потом взгляд его остановился на моей персоне, и он улыбнулся.

– Чоп-чоп, – сказал африканец. Я, не оставшись в долгу, тоже улыбнулся в ответ, затем прижал правую руку к сердцу и отвёл в сторону, как делали индейцы в одном приключенческом фильме, как бы символизируя своё сердечное и дружеское отношение к незнакомому собеседнику. Мой собеседник в ответ на мои действия улыбнулся ещё шире. И тут, словно мороз пошёл у меня по коже. Я сначала не мог понять причину своего беспокойства, но затем… в глаза мне бросилась его улыбка: зубы у этой сияющей добродушием физиономии были остро заточены, как будто два ряда частокола торчали изо рта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов