Полная версия:

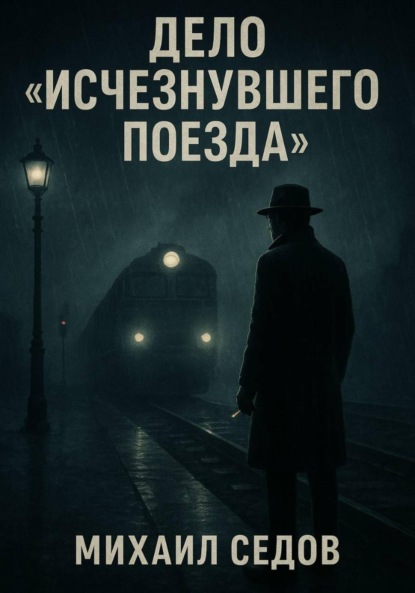

Дело «Исчезнувшего поезда»

Она отложила карандаш. Ее лицо было серьезным, на щеках проступил легкий румянец от возбуждения.

– Это только теория, майор. Одна из возможных версий. Очень сложная, требующая безупречной координации, технических знаний, власти и ресурсов. Это не работа группы воров. Это работа… структуры. Системы внутри системы.

Кириллов молча смотрел на схему, нацарапанную на листе. Это была карта преступления, которое он искал. Пустая и холодная, как сама логика, стоявшая за ним.

– Это больше, чем все, что у меня было за последние дни, – сказал он. – Это дает направление. Заброшенные ветки. Релейные шкафы. Задержки поездов на смежных участках.

– Ищите не там, где пропало, а там, где создавали условия для пропажи, – сказала Волкова, возвращаясь к своему обычному, холодному тону. Словно опустила забрало. – Проверьте журналы диспетчеров станций Перово, Кусково, Железнодорожная. За сутки до и в день происшествия. Ищите любые, даже самые незначительные задержки встречных и попутных поездов. Ищите «окна». И… – она помедлила, – будьте осторожны, майор. Люди, способные на такое, не оставляют свидетелей. И не любят, когда кто-то пытается прочесть их схемы.

Она демонстративно взяла в руки рейсфедер и снова склонилась над своим ватманом, давая понять, что консультация окончена.

Кириллов постоял еще мгновение, глядя на ее склоненную голову, на тугой узел волос, на тонкую, уверенную линию, которую она вела по бумаге. Он пришел сюда за помощью к инженеру, а нашел нечто большее. Он нашел человека, который говорил с системой на одном языке. И этот человек только что перевел для него первое слово в смертельно опасном предложении.

Он вышел из кабинета, не прощаясь. В коридоре гудел все тот же деловой улей. Но теперь для Кириллова этот гул обрел смысл. Он шел по нервному центру гигантского организма, и теперь у него была карта его тайных, больных клеток. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Оно покатилось, как одинокий вагон с сортировочной горки, набирая скорость и устремляясь в темноту неизвестного пути. И Кириллов не знал, что ждет его в конце этого пути – ответ или обрыв.

Холодный уголь на заброшенной ветке

Сырая октябрьская взвесь, висевшая над подмосковными перелесками, была гуще и холоднее, чем в городе. Она оседала на лобовом стекле «Волги» не каплями, а сплошной мутной пленкой, с которой едва справлялись устало скрипящие дворники. Кириллов вел машину ровно, не отвлекаясь на разговоры, которые пытался завести Соколов. Его мысли все еще находились там, в тесном, пахнущем карандашной стружкой кабинете инженера Волковой, среди схем и графиков. Теория, изложенная ею с холодной, почти математической страстью, была одновременно и спасением, и приговором. Она давала направление, но указывала на такую глубину, в которой легко было утонуть без следа.

Они объезжали Московский узел по внешнему кольцу, сворачивая на каждую дорогу, которая вела к железнодорожному полотну. Это было похоже на прочесывание местности в поисках гильзы, когда само поле боя простиралось на сотни квадратных километров. В руках у Соколова лежал развернутый на коленях атлас и несколько листов старых, еще довоенных планов железнодорожных сетей, которые Кириллов затребовал из архива МПС тем же утром. Современные карты были бесполезны. Они искали то, чего официально не существовало.

«Она сказала искать „окна“», – произнес Кириллов, нарушая долгое молчание. Голос его был глухим, впитавшим усталость и табачный дым. «Задержки поездов. Любые. За сутки до и в день исчезновения состава. Станции Перово, Кусково, Железнодорожная. Этим займешься, когда вернемся. А сейчас мы ищем не поезд. Мы ищем место. Призрак пути на теле системы».

Соколов с энтузиазмом ткнул пальцем в карту. «Вот, товарищ майор. Подъездной путь к старому кирпичному заводу. Закрыт в шестьдесят девятом. Судя по схеме, отходит от главного хода как раз между Люберцами и Панками».

Десять минут спустя их «Волга» вязла в раскисшей глине проселочной дороги, упираясь в шлагбаум с выцветшей табличкой «Проезд запрещен». Дальше они шли пешком. Путь действительно был. Две ржавые нитки рельсов, утопавшие в бурьяне и мелком кустарнике, вели к полуразрушенным корпусам из красного кирпича. Место было глухое, идеальное для тайных дел. Они потратили почти час, обходя территорию. Нашли следы кострищ, битые бутылки, но ничего, что указывало бы на недавнее присутствие пятидесяти семи вагонов. Рельсы у самого завода были разобраны, стрелочный перевод со стороны магистрали демонтирован и срезан автогеном много лет назад. Тупик.

«Не то», – коротко бросил Кириллов, разглядывая срез рельса. Ржавчина на нем была старой, глубокой, словно кора дерева. «Сюда можно пригнать один вагон на дрезине, но не целый состав. Стрелку восстанавливали бы дольше, чем длилось „окно“».

Они вернулись к машине. Дворники снова заскрипели, размазывая по стеклу серую морось. День клонился к вечеру, который ничем не отличался от утра. Они проверили еще два места: заброшенный песчаный карьер и подъездной путь к расформированной воинской части. Результат был тот же. Следы запустения, следы случайных людей, но не следы преступления такого масштаба. Соколов заметно сник. Его утреннее рвение, подогретое изящной логикой Волковой, разбивалось о глухую, безразличную реальность. Он искал разгадку, а находил лишь мусор и тлен.

Кириллов, казалось, не испытывал ничего похожего на разочарование. Он методично, как патологоанатом, исследовал мертвые ткани железнодорожной сети. Его взгляд цеплялся не за очевидное, а за аномалии. За другой тип щебня на насыпи, за свежий скол на старой бетонной шпале, за масляное пятно там, где его быть не должно. Он не ждал быстрой удачи. Он знал, что люди, способные заставить исчезнуть поезд, не оставят за собой явных улик. Они оставят несоответствие. Крошечный сбой в общем порядке вещей. И именно его он и искал.

«Давайте на сегодня все, товарищ майор», – наконец не выдержал Соколов, когда сумерки начали сгущаться, превращая перелески в сплошную темную массу. «Мы уже ничего не увидим. Завтра с утра…»

«Завтра мы продолжим», – перебил Кириллов, не сбавляя скорости. Он смотрел прямо перед собой, на убегающую в серую мглу ленту асфальта. «Они работали ночью. И мы будем работать, пока есть хоть какой-то свет».

Он свернул с шоссе на едва заметный съезд, отмеченный покосившимся столбиком с полустертой цифрой. Дорога, выложенная бетонными плитами, поросшими мхом, вела вглубь леса. На карте Соколова здесь не было ничего.

«Куда мы?» – спросил лейтенант.

«Не знаю», – честно ответил Кириллов. «Эта дорога. Плиты старые, но уложены основательно. Не для колхозных грузовиков. Для чего-то тяжелого».

Через километр дорога оборвалась. Дальше начинался густой смешанный лес. Они вышли из машины. Воздух был неподвижным и влажным, пах прелой листвой и грибной сыростью. Тишина давила, нарушаемая лишь звуком капель, падающих с веток. Кириллов достал из бардачка мощный фонарь, похожий на небольшую гирю. Его желтый луч вырвал из темноты заросшую просеку, слишком широкую для обычной лесной тропы. И в центре этой просеки, почти полностью скрытые под слоем дерна и опавшей хвои, виднелись они. Шпалы. Старые, почерневшие от времени, но еще целые.

Они пошли вдоль этой едва угадываемой линии. Фонарь выхватывал из мрака призрачные детали: остатки телеграфного столба с обрывками проводов, вросший в землю кусок рельса, бетонный фундамент какой-то давно снесенной постройки. Это место было вычеркнуто из жизни, но его скелет все еще лежал здесь, под покровом леса.

«Торфоразработки», – тихо сказал Соколов, сверяясь со старым планом. «Закрыты в начале пятидесятых. Ветка должна была быть полностью разобрана. Есть акт о списании».

«Бумага все стерпит», – отозвался Кириллов. Он остановился и направил луч фонаря под ноги. Сквозь мох и землю проступала сталь. Он присел на корточки, счистил ладонью мокрые листья. Рельс был на месте. Не ржавый трухлявый остов, как на кирпичном заводе, а цельный, покрытый лишь тонким налетом патины. Кто-то заботился об этом пути. Или использовал его совсем недавно.

Они шли еще около получаса. Лес становился все гуще, а следы заброшенной ветки – все отчетливее. Здесь уже не было сплошного ковра из дерна, шпалы лежали почти на поверхности, а между рельсами виднелся свежий, не успевший зарасти отпечаток тяжелой гусеничной техники. Сердце Соколова забилось чаще. Он чувствовал, что они на верном пути, что холодная теория инженера Волковой прямо здесь, под их ногами, обрастает плотью.

Просека вывела их на небольшую поляну. Посреди нее, словно доисторический идол, стоял ржавый семафор с опущенным крылом, застывшим в запрещающем сигнале. Стекла в его фонарях были выбиты, краска облупилась, обнажив пятнистый от ржавчины металл. Это был последний страж мертвого пути, забытый часовой на несуществующей границе.

Кириллов медленно обошел его, освещая фонарем со всех сторон. Основание семафора было вмуровано в массивный бетонный блок, поросший зеленым мхом. И именно здесь, у подножия этого бетонного блока, он увидел то, что искал.

Это было не сразу заметно. Не россыпь, не гора. Просто темное, почти черное пятно на влажной земле, присыпанное хвоей. И рядом – обрывки грубой мешковины, зацепившиеся за корень дерева. Кириллов снова опустился на корточки. Он надел тонкую кожаную перчатку, которую всегда носил во внутреннем кармане плаща, и зачерпнул горсть.

Это был уголь. Не крошка, не пыль. Крупные, с острыми, блестящими на свету фонаря изломами, куски. Антрацит. Холодный и тяжелый. Он поднес его к лицу. Запаха почти не было, только слабый, едва уловимый дух каменноугольной пыли и сырой земли. Он повертел в руке один из кусков. Твердый, плотный, с характерным радужным отливом. Именно такой уголь высшего сорта значился в накладных на состав номер четыреста два.

«Нашли», – выдохнул Соколов. В его голосе смешались восторг и страх. «Она была права. Во всем права».

Кириллов не ответил. Он высыпал уголь обратно и поднялся. Его взгляд был прикован не к углю. Он смотрел на землю вокруг семафора. На щебень, которым была отсыпана площадка. Щебень был старый, слежавшийся, но в нескольких местах его поверхность была нарушена. И там виднелись следы. Не человеческие. Не следы трактора. Глубокие, широкие колеи от очень тяжелой техники. От многоосного грузовика или тягача. И эти следы вели не вдоль путей. Они пересекали их и уходили в сторону, в самую чащу леса.

«Смотрите», – сказал Кириллов, и его голос в ночной тишине прозвучал необычно громко.

Он пошел по этим следам. Луч фонаря прыгал по стволам деревьев, выхватывая из темноты смятую траву, сломанные ветки. Кто-то проложил здесь временную дорогу, проломился сквозь подлесок. Метров через пятьдесят следы обрывались. Просто исчезали на пятачке, где земля была особенно сильно изрыта. Словно огромная машина доехала до этого места и взлетела, испарилась.

«Что за…» – начал Соколов, растерянно озираясь. «Куда они делись?»

«Никуда», – ответил Кириллов, направляя фонарь на стволы ближайших сосен. На высоте двух-трех метров на коре виднелись свежие царапины и ссадины. «Сюда подъезжал кран. Или что-то вроде него. Что-то грузили. С вагонов на машины. Или с машин на вагоны». Он помолчал, обдумывая. «Нет. С вагонов. Уголь рассыпали, когда перегружали. Неаккуратно сработали. Спешили».

Картина становилась все более ясной и одновременно все более чудовищной. Состав увели с главного хода, загнали на эту забытую ветку. Здесь, в глухом лесу, под покровом ночи, его ждали. Не для того, чтобы спрятать. Для того, чтобы разграбить. Но не уголь. Уголь был лишь прикрытием. Пятьдесят два вагона с углем, чтобы замаскировать пять вагонов с чем-то куда более ценным. С «промышленным оборудованием».

Кириллов медленно пошел обратно к семафору. Теперь это место выглядело иначе. Это была не просто точка на карте. Это была сцена преступления. Тщательно спланированного, дерзкого, исполненного с поистине промыш-ленным размахом. Он снова осветил рассыпанный уголь, рваную мешковину. И тут его внимание привлекло что-то еще. Что-то, что он пропустил в первый раз.

В стороне от путей, почти у самой кромки леса, проходила неглубокая, заросшая травой дренажная канава. Из нее торчало нечто темное, бесформенное. Сначала Кириллов подумал, что это еще один мешок или брошенный кем-то сверток старой одежды. Он подошел ближе, направил луч фонаря в канаву.

Желтый свет выхватил из темноты овечий тулуп, заляпанный грязью. Из-под тулупа виднелся край валенка. А рядом, в луже застоявшейся дождевой воды, лежала форменная фуражка путевого обходчика. Она плавала вверх дном, как маленькая неуклюжая лодка, и в ее складках собралась рыжая хвойная игла.

Кириллов замер. Дыхание перехватило. Он сделал шаг вперед, заглянул за воротник тулупа. Лица почти не было видно, оно было вдавлено в мокрую землю. Но Кириллов разглядел седую щетину на щеке и неестественно вывернутую шею. Рядом с головой в траве лежал тяжелый путейский ключ. На его бойке темнело бурое пятно, которое не смогла смыть морось.

Соколов, подошедший сзади, издал сдавленный звук.

«Тихо», – резко бросил Кириллов, не оборачиваясь.

Он медленно выпрямился. Холод, казалось, исходил не от сырого воздуха, а от этой находки. Он проникал под плащ, впитывался в кожу. Это все меняло. Окончательно и бесповоротно. Дело об исчезнувшем поезде, дело о хищении в особо крупном размере, только что превратилось в дело об убийстве. «Убойное дело».

Все встало на свои места. Путевой обходчик. Старик, который по долгу службы должен был знать каждый метр своего участка. Каждую шпалу, каждый стык. Он не мог не заметить, что на мертвой ветке, по которой десятилетиями не ходили поезда, вдруг началась какая-то деятельность. Может, он увидел, как восстанавливают стрелку. Может, услышал шум тепловоза ночью. Он пошел проверить. И стал свидетелем. Ненужным, случайным свидетелем. Тем, кого, по словам Волковой, люди такого склада не оставляют в живых.

Кириллов выключил фонарь. Поляна погрузилась в почти абсолютную темноту. Теперь тишина казалась не пустой, а наполненной. Наполненной смертью. Холодный уголь под ногами, следы, ведущие в никуда, и тело в канаве. Это были первые слова в истории, которую ему предстояло прочесть. И начиналась она не с хитроумной логики и бумажных призраков. Она начиналась с простого, грубого насилия.

«Ничего не трогать», – сказал он в темноту, где стоял оцепеневший Соколов. «Возвращаемся к машине. Вызывай группу. Сюда нужен прокурор-криминалист и вся бригада. Оцепить территорию в радиусе километра. Перекрыть все подходы. Это место – больше не заброшенная ветка. Это место преступления».

Он повернулся и пошел прочь, не дожидаясь ответа. Он больше не смотрел под ноги. Он знал, что нашел то, что искал. Трещину в идеальном механизме. Только теперь он понимал, что эта трещина была не просто сбоем в системе. Она была проломом, через который в упорядоченный мир графиков и расписаний хлынула ледяная, безжалостная тьма. И где-то в этой тьме все еще стоял состав номер четыреста два, нагруженный не только углем, но и чьей-то смертью. Расследование только начиналось.

Разговор под стук колес

Почтово-багажный вагон пах сургучом, дешевым клеем и пылью, осевшей на тысячах писем, чужих судеб, запечатанных в казенные конверты. Он был узким и длинным, как пенал. Вдоль одного борта тянулись стеллажи с ячейками, подписанными названиями городов и станций, вдоль другого – зарешеченные окна, за которыми проносилась рваная темнота подмосковного вечера. Тусклые лампы в металлических плафонах отбрасывали желтый, дрожащий свет на мешки с посылками и двух угрюмых сортировщиков в серых халатах, чьи руки двигались с механической, отработанной годами точностью. Они не разговаривали, погруженные в монотонный ритм своего ремесла. Весь мир вагона подчинялся иному звуку – мерному, всепроникающему перестуку колес. Та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам. Этот звук был здесь вместо времени, вместо воздуха, вместо тишины. Он входил в кровь, настраивал сердцебиение, становился фоном для любых мыслей.

Кириллов стоял у окна в небольшом служебном купе в самом конце вагона, отделенном от основного зала шаткой дверью. Он смотрел не наружу, на мелькающие огни разъездов и темные силуэты деревьев, а на их отражение в грязноватом стекле. Там, позади его собственного плеча, отражалась она. Елена Волкова сидела на жесткой откидной лавке, прямая, собранная, словно металлическая пружина, сжатая до предела. На ней было то же строгое темное пальто, в котором он видел ее в министерстве, но волосы она не собрала в узел, и они темной, тяжелой волной лежали на плечах, что делало ее облик менее официальным и более уязвимым. Она не смотрела на него. Ее взгляд был устремлен на ее собственные руки, лежащие на коленях, – тонкие, с длинными пальцами инженера или пианиста.

Он сам предложил эту встречу. Не в кабинете прокуратуры, где стены впитывают ложь и страх. Не в ее чертежной мастерской, где она хозяйка. А здесь, на нейтральной территории, в пространстве, которое было родным для них обоих. В движении. Железная дорога развязывает языки. Ритм пути убаюкивает бдительность, а постоянная смена картинки за окном создает иллюзию, что и сказанное здесь так же мимолетно, как и пролетающий пейзаж.

«Вы рисковали, приглашая меня сюда», – сказала она, когда поезд, дернувшись, тронулся с Казанского вокзала. Это были ее первые слова за десять минут. Голос ровный, без вопросительной интонации. Констатация факта.

Кириллов не обернулся. «Риск – понятие относительное. Иногда больший риск – сидеть на месте».

«Обычно люди вашей профессии предпочитают, чтобы объекты их интереса сидели на месте. Желательно на стуле, к которому прикручена лампа».

В ее голосе снова прозвучала та колючая ирония, которую он заметил при первой встрече. Защитная реакция. Броня, отработанная годами столкновений с неповоротливым, преимущественно мужским миром инструкций и предписаний.

«У меня нет к вам вопросов как к объекту, Елена Сергеевна, – он все же повернулся к ней. – У меня есть вопросы к специалисту. То, что вы мне рассказали… ваша теория… она нашла подтверждение».

Он сделал паузу, внимательно глядя на нее. Она не отреагировала, только чуть плотнее сжала пальцы.

«На одной из заброшенных веток, о которых вы говорили, мы нашли следы угля. Антрацит, идентичный тому, что был в накладных на состав четыреста два».

Она медленно подняла на него глаза. В ее темных зрачках отразился свет лампы, и на мгновение Кириллову показалось, что он видит не любопытство, а что-то другое. Почти страх.

«Это ничего не доказывает, майор. Мало ли где мог просыпаться уголь. Вы нашли место. Это хорошо. Но вы не нашли ни механизма, ни исполнителей».

«Я нашел больше, – сухо сказал он. – Там же, в нескольких метрах от полотна, мы нашли труп. Путевой обходчик с местного околотка. Убит ударом по голове. Дело перестало быть просто хищением».

Отражение в стекле дрогнуло. Елена резко выпрямилась, и пружина внутри нее, казалось, натянулась до звона. Легкий румянец, появившийся на ее щеках от холода на перроне, исчез. Лицо стало бледным, почти прозрачным. Теперь в ее глазах он ясно видел страх. Не за себя. Это был страх человека, который предупреждал о трещине в плотине, но его не слушали, а теперь плотину прорвало, и первая жертва уже унесена потоком.

«Я же говорила вам… – прошептала она, и голос впервые изменил ей, стал глуше. – Я говорила быть осторожным. Эти люди… они не воруют вагонами, майор. Они мыслят категориями путей, графиков, целых направлений. Человеческая жизнь для них – лишь досадная помеха в расписании. Неучтенная остановка».

Она встала и подошла к соседнему окну, вглядываясь в темноту, будто там можно было найти ответ. Поезд набрал скорость. Перестук колес стал чаще, превратился в сплошной, гипнотический гул. Вагон слегка покачивало.

«Теперь вы понимаете, почему мы говорим здесь, а не в кабинете?» – спросил Кириллов.

Она кивнула, не оборачиваясь. «Прослушка – это меньшее из зол. Хуже, когда разговор просто обрывается. Вместе с тем, кто его начал».

Они помолчали. За стеной сортировщики с глухим стуком перекидывали очередной мешок. Поезд вошел в кривую, и центробежная сила слегка прижала их к стенам вагона.

«Расскажите мне о „слепых зонах“, – попросил Кириллов. – Не как теоретическую возможность. Как практику. Вы работаете в системе. Вы должны были слышать. Слухи, обрывки фраз, странные несовпадения в отчетах, которые все списывают на ошибку».

Елена обернулась. Броня исчезла. Перед ним стояла не язвительный инженер, а усталая женщина, которая слишком много знала и слишком долго молчала.

«Это не „слепые зоны“ в прямом смысле, – заговорила она медленно, подбирая слова. – Система тотального контроля – это миф для партийных съездов. Железная дорога – живой организм, слишком огромный, слишком сложный. Его невозможно контролировать полностью. Всегда есть зазоры. Технологические „окна“ для ремонта, которые можно искусственно растянуть. Устаревшее оборудование на малодеятельных участках, которое проще списать на бумаге, чем заменить. Человеческий фактор, в конце концов. Диспетчер, который верит лампочке на пульте больше, чем собственным глазам, потому что за показания приборов его не накажут, а за самодеятельность – снимут голову».

Она снова села, достала из сумочки блокнот и карандаш. Привычное действие, казалось, вернуло ей часть самообладания. Ее пальцы забегали по бумаге, но она не рисовала, она думала на бумаге, как и в прошлый раз.

«Ваша схема с подменой состава на главном ходу через восстановленную стрелку на заброшенную ветку… она элегантна, – продолжала она, не поднимая головы. – Но она требует слаженной работы десятков людей. Путейцев, связистов, диспетчеров на нескольких постах, локомотивной бригады. Это слишком шумно. Слишком много свидетелей, даже если они все в сговоре. Настоящие мастера работают тише. Они не ломают систему. Они используют ее скрытые возможности».

Ее карандаш замер. Она подняла взгляд на Кириллова.

«Вы слышали когда-нибудь о „литерных“ поездах? Правительственные, воинские эшелоны. Они идут вне общего графика. Для них создают „зеленую улицу“. Расчищают пути, задерживают другие составы. Их прохождение отмечается в особых журналах, доступ к которым строго ограничен. А теперь представьте, что существует „теневой литер“. Поезд, которого нет в обычных расписаниях, но для которого система работает так же, как для настоящего. Диспетчер получает устное указание по закрытой связи: „Принять и пропустить без задержек“. Он не спрашивает, что это за поезд. Он выполняет приказ, потому что приказ отдан голосом, которому не возражают. Этот поезд-призрак проходит через станции, его никто не видит в упор, потому что никто не хочет видеть то, чего видеть не положено. А на бумаге… на бумаге в это время идет какой-нибудь плановый порожняк или хозяйственный поезд. Простая подмена в документах на одном, ключевом уровне».

Кириллов слушал, и ледяное, математически выверенное здание ее теории обрастало плотью реальности. Это не было просто хищением. Это была демонстрация власти. Абсолютной, невидимой власти над кровеносной системой страны. Способность пускать по артериям государства тромбы, которые никто не замечал.

«Это требует не просто сговора, – сказал он, повторяя ее же слова. – Это требует… одного человека. Наверху. С доступом к закрытой связи и с властью, достаточной, чтобы его приказ не вызывал вопросов у диспетчера».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов