Полная версия:

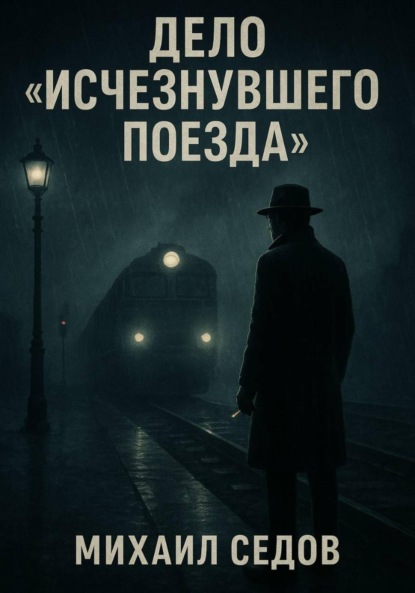

Дело «Исчезнувшего поезда»

– Может, потому что в ту ночь настоящего Ситникова на рабочем месте не было, – медленно произнес Кириллов, откидываясь на спинку стула. Он смотрел на эти подписи, и ему казалось, что он смотрит в глаза самому делу. Безликие, холодные, идеальные. – Собирайте все документы, подписанные Ситниковым за эту смену. И личное дело. Павел Ситников. Диспетчер станции Перово-Сортировочное. Он – наша трещина.

Они покинули архив, когда за пыльным окном уже сгущались ранние октябрьские сумерки. Воздух в коридоре после бумажной духоты показался почти свежим. Хранительница приняла у них папку с отобранными документами, пересчитала листы с бесстрастным лицом и сделала отметку в журнале. Она не задала ни одного вопроса. Бумаги ушли, бумаги пришли – для нее это был лишь естественный круговорот ее вселенной.

Отдел кадров находился на другом этаже. Это была еще одна цитадель порядка, пахнущая клеем и женскими духами «Красная Москва». За столом сидела полная женщина с высокой прической, напоминающей башню. Она разговаривала по телефону о дефицитных финских сапогах, и на появление Кириллова и Соколова отреагировала лишь раздраженным взглядом.

Кириллов терпеливо ждал, пока сапоги не будут во всех деталях обсуждены. Наконец, женщина с грохотом положила трубку.

– Слушаю.

– Майор Кириллов, транспортная прокуратура. Мне нужно личное дело сотрудника Ситникова Павла Игнатьевича, диспетчера станции Перово-Сортировочное.

– Основание? – женщина смерила его взглядом, который ясно говорил, что майоры приходят и уходят, а ее башня-прическа будет стоять вечно.

Кириллов молча протянул ей удостоверение и то же требование от Громова. Это подействовало. Слово «прокуратура» открывало многие двери, а фамилия полковника – почти все остальные. Женщина поджала губы, но поднялась и скрылась за шкафами с картотекой. Вернулась она через несколько минут, неся тонкую картонную папку.

– Ситников Павел Игнатьевич, тысяча девятьсот тридцать восьмого года рождения, – монотонно зачитала она, открыв дело. – В системе МПС с пятьдесят седьмого. Характеристики положительные. Взысканий не имеет. Две благодарности. Женат, имеет дочь. Проживает… – она назвала адрес в одном из спальных районов Москвы.

– Он сейчас на рабочем месте? – спросил Кириллов.

Женщина перевернула страницу.

– Нет. С пятого числа на больничном. Подал заявление.

– По какой причине?

– Острое респираторное заболевание. Бюллетень должен предоставить по выходу на работу. Что-то еще?

– Нет. Спасибо, – Кириллов забрал у нее дело.

Они вышли из министерства на улицу. Моросил мелкий, холодный дождь. Фонари зажглись, их свет дробился на мокром асфальте. Город шумел, жил своей обычной вечерней жизнью, и на его фоне их поиски казались чем-то незначительным и сюрреалистичным.

– Значит, он был на больничном, – задумчиво сказал Соколов, поднимая воротник пальто. – А кто-то в это время штамповал за него документы. Идеальное прикрытие. Но кто? Тот, кто его подменял?

– Нужно проверить, кто был назначен на его место. Но я сомневаюсь, что все так просто, – Кириллов смотрел на поток машин. – Если кто-то пошел на такую сложную операцию, как кража целого состава, он не оставит таких глупых следов. Это отвлекающий маневр. Дымовая завеса.

– Что же делать? Ехать к нему домой?

– Ехать к нему домой, – подтвердил Кириллов. – Нужно поговорить с человеком, чье имя стоит в центре этого бумажного урагана.

Дорога заняла больше часа. Их «Волга» ползла в вечерних пробках, дворники монотонно скребли по стеклу, размазывая грязь и свет фар. Соколов пытался завести разговор, расспрашивал о прошлых делах Кириллова, но майор отвечал односложно, полностью погруженный в свои мысли. Он снова и снова прокручивал в голове картину: пустые пути, идеальные документы, мертвые подписи. Это было похоже на фокус, на иллюзию. И Ситников был ключом к тому, как этот фокус был исполнен.

Они приехали в типичный район новостроек – бесконечные ряды серых девятиэтажных панельных домов, разделенных раскисшими от дождя газонами. Нужный им подъезд пах сыростью, вареной капустой и кошками. Лифт не работал. Они поднялись пешком на седьмой этаж.

Дверь в квартиру Ситникова была обита коричневым дерматином. Кириллов нажал на кнопку звонка. Внутри послышалась трель, а потом – тишина. Он нажал еще раз. И еще. Тишина.

– Может, в магазин вышли? – предположил Соколов.

Кириллов прислушался. Из-за двери не доносилось ни звука. Он взялся за ручку. Дверь была заперта.

– Поговорим с соседями.

Соседняя дверь открылась почти сразу, будто за ней ждали. На пороге стояла пожилая женщина в застиранном халате и с бигуди на голове. Ее маленькие, любопытные глазки быстро обежали обоих мужчин.

– Вы к Ситниковым? А их нету.

– А вы не знаете, где они? – вежливо спросил Кириллов.

– А кто ж их знает, – женщина явно наслаждалась своей осведомленностью. – Они дня три как уехали. Может, четыре. Павел-то приболел, жена его, Валюша, говорила, совсем плох был, кашлял. Сказала, на дачу его отвезет, на свежий воздух, подлечиться. Дочка с ними. Собрались в один момент и уехали. Даже соли не зашли попросить.

– На дачу? А вы не знаете, где у них дача?

– Где-то под Клином, кажись. А точного адреса я не знаю, милок. Они люди тихие, неразговорчивые. Не то что некоторые, – она многозначительно посмотрела на дверь напротив.

Они поблагодарили ее и спустились вниз. Дождь усилился. Ветер гнал по асфальту опавшие листья.

– Дача под Клином, – Соколов поежился. – Это как искать иголку в стоге сена. Сотни садовых товариществ.

– Именно, – Кириллов закурил, прикрывая папиросу ладонью от ветра. Дым тут же растворялся в мокром воздухе. – Слишком удобно. Заболел, уехал на дачу, точный адрес никто не знает. Его убрали со сцены. Изолировали. Вопрос только – добровольно или нет.

Они сели в машину. В салоне было холодно и пахло мокрой шерстью. Кириллов долго молчал, глядя, как капли дождя стекают по лобовому стеклу, искажая огни города. Бумажный призрак, которого они преследовали весь день, обрел имя, но стал еще более неуловимым. Он превратился в настоящего призрака, растворившегося на просторах подмосковных лесов.

– Что теперь, товарищ майор? – нарушил тишину Соколов. Его голос звучал устало. День, начавшийся с энтузиазма, заканчивался полным тупиком.

Кириллов повернул ключ в замке зажигания. Двигатель недовольно ожил.

– Теперь, лейтенант, мы начинаем искать не человека, который в отпуске по болезни. Мы начинаем искать пропавшего без вести. Завтра с утра вы едете в управление и запрашиваете через местное отделение милиции списки всех садовых товариществ в Клинском районе. А я… я еще раз вернусь в архив.

– Зачем? Мы же там все перевернули.

– Не все. Мы искали один поезд. А теперь я хочу посмотреть на работу диспетчера Ситникова за последний год. Я хочу понять его почерк. Не тот, что на бумаге, а его рабочий почерк. Его привычки, его ошибки, его стиль. Я хочу понять, как работал человек, прежде чем он исчез. Где-то в этих бумагах должен быть отпечаток настоящего Ситникова. И он будет сильно отличаться от того идеального штампа, который нам подсунули.

Он тронул машину с места. «Волга» медленно выехала из двора, вливаясь в бесконечный поток красных и белых огней. Расследование больше не было статичным изучением документов. Оно превратилось в гонку. Гонку против тех, кто умел заставить исчезнуть не только пятьдесят семь вагонов с углем, но и живого человека, оставив после него лишь несколько безупречных, мертвых подписей. И Кириллов чувствовал, что времени у них очень мало.

Человек, которого не было в расписании

Поиски дачи Ситникова в Клинском районе оказались упражнением в бессмысленности. Два дня Кириллов и молодой, полный рвения Соколов, мотались на казенной «Волге» по раскисшим проселочным дорогам, от одного садового товарищества к другому. Они беседовали с сонными сторожами, пахнущими перегаром и сырой овчиной, с недоверчивыми председателями правлений, изучавшими их документы так, словно это были не удостоверения прокуратуры, а заявки на дефицитную стенку. Фамилия «Ситников» всплывала трижды, но ни один из Ситниковых не был тем самым, диспетчером с Перово-Сортировочной. Они были слесарем, бухгалтером и пенсионером союзного значения.

К концу второго дня Соколов сник. Его энтузиазм, яркий и новый, как его служебное пальто, потускнел и пропитался запахом осенней гнили и безнадежности. Он молча смотрел в окно на проносящиеся мимо почерневшие деревья и бесконечные заборы. Кириллов же, казалось, не испытывал ничего. Он сидел за рулем, прямой и собранный, его взгляд был прикован к дороге, а мысли работали в своем, недоступном для лейтенанта, ритме. Он не искал человека. Он изучал паттерн его отсутствия. Слишком удобный больничный. Слишком своевременный отъезд. Слишком туманный адрес. Кто-то не просто убрал Ситникова со сцены, но и тщательно стер следы его ухода, оставив лишь удобную для следствия, но совершенно непроверяемую версию. Это была работа профессионала.

Вернувшись в Москву, в свой кабинет, пропахший табаком и холодной пылью, Кириллов отпустил Соколова, а сам еще долго сидел за столом, разложив перед собой копии документов с поддельной подписью. Факсимиле. Идеальная, мертвая копия. Это был центр всей конструкции, ее краеугольный камень. И этот камень указывал на пустоту. Человека не было. Не было в ту ночь на своем посту, не было дома, не было на даче. Он превратился в функцию, в подпись на бумаге, которая санкционировала движение поезда-призрака.

Кириллов понимал, что уперся в стену. Не в стену молчания или прямого противодействия – это было бы проще. Он уперся в стену чужой, непонятной ему логики. Он мог распутать любой узел, связанный человеческой жадностью, страхом или ненавистью. Но здесь узел был завязан из рельсов, семафоров и расписаний. Он не знал этого языка. Он читал отчеты, но не понимал музыки, которая звучала за цифрами и терминами. Он мог допросить сотню человек, но не мог допросить систему, которая стала соучастницей преступления. Ему нужен был переводчик.

На следующее утро он сидел в приемной Громова. Полковник принял его сразу, что было плохим знаком. Значило, что с самого верха тоже ждут, нервничают, и это нервное напряжение, спускаясь по иерархической лестнице, било по вискам мелкой, раздражающей дрожью.

– Ну? – Громов не предложил сесть. Он стоял у окна, массивный, втиснутый в китель, и смотрел на унылый двор-колодец.

– Ситников исчез. Официально – на больничном, уехал на дачу. Фактически – испарился. Подписи на документах в ночь пропажи состава – подделка. Вероятнее всего, факсимиле.

Громов медленно обернулся. Его лицо было непроницаемым, как серое сукно его стола.

– Факсимиле? Это меняет дело. Значит, его либо убрали, либо он в деле и спрятался. Что с дачей?

– Адреса нет. Соседи слышали что-то про Клинский район. Два дня поисков ничего не дали. Это след в никуда. Намеренно оставленный.

– Плохо, майор. Очень плохо. – Громов прошелся по кабинету. Скрипнули половицы. – Из министерства звонят каждый час. Спрашивают, как продвигается «проверка по факту недостачи». Недостачи, понимаешь? Четырех тысяч тонн угля и пяти вагонов с оборудованием. Это уже не недостача. Это дыра в государственной границе.

– Мне нужно понять, как это было сделано, – тихо сказал Кириллов. – Не юридически, а технически. Я смотрю на графики и журналы, и я вижу идеальный порядок. Мне нужен тот, кто увидит в этом порядке изъян.

Громов остановился, посмотрел на Кириллова долгим, тяжелым взглядом. Он словно взвешивал что-то на невидимых весах.

– Есть человек. В Управлении движения. Инженер-логист. Волкова. Елена Сергеевна.

– Хороший специалист?

– Лучший. – Громов хмыкнул, и в этом звуке не было веселья. – Она думает графиками движения. Говорят, может на слух, по стуку колес, определить неисправность стрелочного перевода за пять километров. Но… – он сделал паузу, – характер у нее, как рельс после мороза. Хрупкий и острый. Своенравная. Начальство не жалует. Считает всех вокруг, особенно нас, людей в погонах, дилетантами с прямолинейным мышлением. Три года назад пыталась поднять шум из-за каких-то «левых» порожняков. Ей быстро и доходчиво объяснили, что совать нос в работу смежных ведомств не входит в ее должностные обязанности. С тех пор замолчала. Ушла в свои схемы. Но мозги у нее – вычислительная машина. Иди к ней. Только не говори, что от меня. Скажи, плановая консультация в рамках дела. И будь готов к тому, что она тебя выставит за дверь через пять минут.

Управление движения занимало несколько этажей в том же сером, монументальном здании министерства. Но воздух здесь был другим. Он был пронизан не запахом архивов и сургуча, а озоном от работающей техники, едва уловимым ароматом горячей бумаги из ротапринтов и крепкого чая. Коридоры были оживленнее, по ним сновали люди с папками и рулонами ватмана, их разговоры были полны непонятных Кириллову терминов: «нитки графика», «пропускная способность», «оборот вагона». Это был нервный центр системы, ее мозг.

Кабинет Волковой он нашел в конце длинного коридора. Табличка на двери была строгой: «Инженер-логист Волкова Е.С.». Без должностей и регалий. Кириллов постучал.

– Войдите, – донесся из-за двери резкий, почти мужской голос.

Он вошел в небольшую комнату, больше похожую на чертежную мастерскую, чем на кабинет. Места для посетителей здесь не было предусмотрено. Почти все пространство занимал огромный стол, заваленный картами, схемами и графиками, начерченными на миллиметровке. На стенах висели гигантские схемы железнодорожных узлов, испещренные цветными линиями и пометками. Пахло карандашной стружкой и той особой пылью, которая бывает только на старых бумагах.

За столом, спиной к двери, склонившись над огромным листом ватмана, стояла женщина. Кириллов видел только ее прямую спину, затянутую в строгий серый свитер, и темные волосы, собранные в тугой, тяжелый узел на затылке. Она не обернулась на его приход, продолжая вести тонкую линию длинной металлической линейкой. Ее движения были точными, экономными, лишенными малейшей суеты.

– Я слушаю, – сказала она, не отрываясь от работы. Голос был ровный, холодный, не предполагающий светской беседы.

– Майор Кириллов, транспортная прокуратура.

Женщина закончила линию, аккуратно отложила рейсфедер. Только после этого она медленно выпрямилась и обернулась.

Ей было чуть за тридцать. Лицо строгое, с высокими скулами и четко очерченным подбородком. Без косметики. Но главной деталью были глаза. Большие, темно-карие, с таким прямым и умным взглядом, что Кириллову на мгновение стало не по себе. В этом взгляде не было ни женского кокетства, ни чиновничьего подобострастия. Только спокойная, немного усталая оценка. Она смотрела на него так же, как, наверное, смотрела на сложную схему – выискивая ошибки и несоответствия.

– Прокуратура? – она слегка изогнула тонкую бровь. – Чем могу быть полезна? У вас проблемы с расписанием электричек? Или вы опять потеряли вагон с тушенкой на подъездных путях консервного завода?

В ее голосе звучала неприкрытая ирония. Громов был прав.

– У меня пропал состав, – так же ровно ответил Кириллов. – Пятьдесят семь вагонов. Четыре тысячи тонн. На перегоне Москва-Люберцы.

Она смотрела на него несколько секунд, не меняя выражения лица. Затем взяла со стола чашку с остывшим чаем, сделала глоток.

– Состав не может «пропасть», майор. Он может сойти с рельсов. Он может ошибочно уйти на другую ветку. Его могут задержать на станции по технической неисправности. Но «пропасть» – это термин из сказок, а не из железнодорожной логистики. У вас есть номер состава и дата?

– Четыреста второй. Ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое октября.

Волкова подошла к огромному шкафу-картотеке, выдвинула один из ящиков, перебрала висевшие на металлических стержнях графики. Ее пальцы двигались быстро и уверенно. Она извлекла большой, разграфленный лист.

– Четыреста второй, грузовой, транзитный. Принят с Перово-Сортировочной в ноль три пятнадцать. Проследовал по Казанской в ноль три сорок семь. Прибытие в Орехово-Зуево по графику – пять тридцать. Все зафиксировано. Все отметки на местах. Диспетчеры – Шубин на Казанской, Логинов на Люберцах. Бригада – Ковалев, Синицын. Локомотив ВЛ10, номер семьсот сорок два. Что именно у вас «пропало»? Бумаги на месте.

Она говорила отрывисто, чеканя факты, словно забивая гвозди.

– Бумаги на месте, – подтвердил Кириллов. – Состава нет. В Орехово он не прибыл. Никто из смен на перегоне его не видел. Никто из путевых обходчиков. Никто из дежурных на переездах. Он прошел по документам, но не по рельсам.

Елена Волкова впервые посмотрела на него с проблеском интереса. Легкая насмешка в ее глазах сменилась профессиональным любопытством. Она подошла обратно к своему столу, но не села. Осталась стоять, скрестив руки на груди. Защитная поза.

– То есть, вы хотите сказать, что вся система диспетчерской централизации, все журналы, все отчеты машинистов и дежурных по станциям сфальсифицированы? Десятки людей вступили в сговор, чтобы зафиксировать прохождение несуществующего поезда? Майор, вы представляете масштаб? Это невозможно.

– Я тоже так думал. Но есть одна деталь. Диспетчер станции отправления, Перово-Сортировочной, Павел Ситников, который должен был дать поезду «зеленую улицу», в ту ночь на работе отсутствовал. Он был на больничном. Все документы за ту смену подписаны его факсимиле.

Кириллов наблюдал за ее реакцией. Она не удивилась, не ахнула. Она нахмурилась, и в глубине ее темных глаз что-то щелкнуло. Инженер увидел в его словах не криминальную драму, а красивую техническую задачу. Невозможную задачу.

– Факсимиле… – повторила она почти шепотом. – Это изящно. Это убирает человеческий фактор на ключевом этапе. Значит, след ведет не к десяткам людей, а к одному оператору. К тому, кто сидел за пультом вместо Ситникова и имел доступ к штампу. И этот человек создал фантом. Но…

Она замолчала, подошла к стене, к огромной схеме Московского узла. Ее палец проследил тонкую зеленую линию, обозначавшую главный путь.

– Но это не решает главной проблемы. Хорошо, он создал бумажный след. Но куда делся настоящий состав? Чтобы он исчез, его нужно было куда-то увести. Увести с главного, самого загруженного хода страны. Незаметно. Это как… – она искала сравнение, – как вывести слона с Красной площади в полдень так, чтобы никто не заметил. Все боковые ветки, все отстойники, все подъездные пути – они тоже контролируются. Каждый стрелочный перевод фиксируется. Каждое движение оставляет след на ленте самописца. Чтобы увести пятьдесят семь вагонов, нужно создать для них отдельный, неучтенный маршрут. Это… это требует не просто сговора. Это требует власти над самой системой.

Она обернулась к Кириллову. Взгляд ее горел. Это был азарт исследователя, столкнувшегося с аномалией, нарушающей все известные законы.

– Что еще у вас есть? – спросила она уже другим тоном. Не как чиновник, а как соучастник.

– Ничего, – честно ответил Кириллов. – Только этот факт. Идеальные документы и отсутствие поезда. Я иду по бумажному следу, и он приводит меня в никуда. Поэтому я здесь. Я не понимаю, как работает ваш мир. Я вижу только результат. Я не вижу механизма.

Елена долго молчала. Она снова отвернулась к столу и невидящим взглядом смотрела на свои чертежи. Кириллов чувствовал напряжение, которое заполнило комнату. Он ждал. Он понимал, что сейчас решается, получит он ключ или уйдет ни с чем.

Наконец, она взяла чистый лист бумаги и остро заточенный карандаш.

– Хорошо, майор. Давайте забудем про ваше уголовное дело. Давайте рассмотрим это как теоретическую задачу. Условие: необходимо убрать с главного хода грузовой состав, создав при этом полную иллюзию его штатного прохождения. Решение…

Ее карандаш забегал по бумаге. Она не рисовала, она думала линиями. Появились параллельные прямые – пути. Короткие косые черточки – стрелки. Кружки – семафоры.

– Прямая фальсификация в лоб не сработает. Слишком много дублирующих систем контроля. Слишком много глаз. Значит, нужно искать не ошибку в системе, а ее… конструктивную особенность. Мертвую зону. То, что считается не багом, а фичей.

Она постучала кончиком карандаша по нарисованной схеме.

– Смотрите. Движение регулируется светофорами, которые управляются с поста централизации. Занятость каждого отрезка пути, так называемого блок-участка, отображается лампочкой на пульте диспетчера. Пока участок занят – горит красный. Диспетчер видит на своей мнемосхеме цепочку красных огней, ползущую по схеме. Для него это и есть поезд. Он не смотрит в окно. Он смотрит на пульт.

– Шубин, диспетчер с Казанской, так и сказал. «Я действовал согласно показаниям приборов».

– Естественно, – кивнула Волкова. – Это его работа. Но что, если приборы лгут? Система автоблокировки работает по принципу рельсовой цепи. Колесная пара замыкает цепь, система фиксирует занятость. А если… если на короткое время в этой цепи создать помеху? Или шунтировать ее? Теоретически, можно заставить систему «думать», что участок свободен, хотя на нем стоит состав. Это сложно. Требует специального оборудования и прямого доступа к релейному шкафу. Но это возможно.

Она нарисовала небольшой прямоугольник рядом с линией пути. «Релейный шкаф».

– Это первое. Как стать невидимкой. Но этого мало. Нужно время. Чтобы отцепить состав, перегнать его на боковой путь, нужно «окно» в графике. А на этом участке движение плотное, как на Садовом кольце в час пик. «Окна» дают только для ремонтных работ, и это оформляется приказом за подписью замминистра. Такого приказа не было, вы бы знали.

Кириллов молча кивнул.

– Значит, «окно» нужно было создать искусственно. Как? Задержать на предыдущей станции один-два встречных поезда. Под любым предлогом – неисправность локомотива, проверка документов, что угодно. Десять-пятнадцать минут задержки здесь, десять там… И вот у вас уже есть полчаса чистого времени на главном ходу. Полчаса тишины. Для этого нужен сговор диспетчеров уже на нескольких станциях. Это сложнее, но все еще в рамках возможного.

Она снова посмотрела на схему на стене, потом на свой рисунок.

– Итак, у нас есть невидимость и у нас есть время. Теперь нужен путь. Куда его можно было спрятать? – ее палец снова забегал по большой карте. – Не в тупик. Не на подъездной путь действующего завода. Слишком рискованно. Нужна заброшенная, но исправная ветка. Таких много вокруг Москвы. Остались от старых торфоразработок, песчаных карьеров, военных строек. Многие из них даже не на всех картах есть. Официально они списаны, разобраны, но по факту – рельсы лежат. Стрелочный перевод на главный путь демонтирован, но… восстановить его для знающего человека – дело нескольких часов.

Она обвела на своей импровизированной схеме короткий отросток, уходящий в никуда.

– Теоретический сценарий, майор. Ночь. На перегоне искусственно создается «окно» в двадцать-тридцать минут. Состав четыреста второй останавливается в заранее определенном месте. Рядом – релейный шкаф и съезд на старую, неучтенную ветку. Группа путейцев быстро монтирует стрелочный перевод. Одновременно с помощью спецоборудования шунтируется рельсовая цепь на главном ходу. Для системы диспетчеризации поезд просто стоит на красном сигнале, что не является чем-то из ряда вон выходящим. Потом, когда встречные поезда проходят, ему дают «зеленый». Но на пульте диспетчера загорается лампочка следующего блок-участка, а сам состав в этот момент медленно уходит на боковую ветку. Маневровый тепловоз утаскивает его вглубь леса, на пару километров. На главном ходу остается только локомотив.

Кириллов слушал, и в его голове хаотичный набор фактов впервые начал складываться в стройную, пугающую картину.

– А дальше? – спросил он.

– А дальше локомотив ВЛ10, уже без вагонов, продолжает свой путь. Он легкий, быстрый. Нагоняет график. Диспетчер на следующей станции видит на пульте прибытие поезда, машинист докладывает по рации. Все в порядке. На бумаге все сходится. А то, что за локомотивом нет пятидесяти семи вагонов… Так кто ж их ночью считает? Особенно если бригада в сговоре. Они прибывают в Орехово, сдают локомотив, подписывают документы и исчезают. А состав стоит на мертвой ветке, в десяти километрах от главного хода, и ждет, когда его по частям разберут и вывезут.