Полная версия:

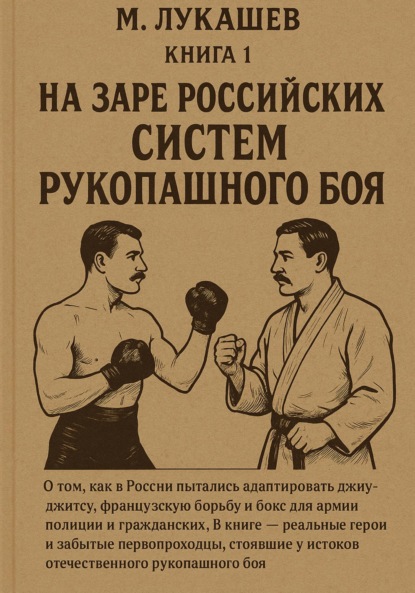

На заре российских систем рукопашного боя

Кроме упомянутых приемов «общего употребления», уголовники располагают также рядом собственных специфических и нередко действенных приемов, перенимаемых в «тюремной академии».

В спортивном рукопашном бою обычно используется лишь определенный круг приемов (только броски и болевые определенного характера, только удары кулаком или кулаком и ногами и т.д.) при строгом соблюдении правил, исключающих серьезные травмы спортсменов. И даже рекламно-коммерческие «бои без правил» в действительности имеют пусть куцые, но, тем не менее, правила, запрещающие выдавливать глаза, бить по половым органам, использовать пальцевые удушения и прочие.

Сейчас можно услышать разговоры об устройстве коммерческих боев, в которых действительно не будет никаких запретов. В этом не слишком отрадном случае придется предусмотреть еще один вид рукопашного боя – «гладиаторский».

Бытовой бой характеризует крайняя пестрота боевых средств и столь же крайняя их неравноценность. Начиная с беспорядочного обмена неточными кулачными ударами и пинками до попыток использовать увиденные где-то настоящие боевые приемы. Но чаще всего повторяется лишь внешний рисунок «подсмотренного» приема, потерявшего большую часть своей эффективности. Так, апперкот может наноситься только усилием бьющей руки, без включения веса корпуса. Попытки уличных драчунов наносить каратистские удары ногой, особенно «верхние», замедленны, искажены и зачастую представляют большую опасность для наносящего их, чем для противника. Чистое исполнение приемов можно отметить только тогда, когда в бытовой бой вмешивается боец, подготовленный по какой-либо определенной системе. Нередко бытовая схватка принимает характер неумелой силовой борьбы, с целью свалить противника и, прижимая к земле, наносить удары.

Сценический рукопашный бой – имитация боя в рамках театральной или телевизионной постановки или в кинематографе. Используя общие характерные черты приемов определенной эпохи и стиля, имеет задачей не только воссоздать специфическое впечатление лихих и ярких схваток того времени, но, главное, передать определенные нюансы режиссерского замысла. Так, сценический бой предоставляет отличную возможность показать мастерство, отвагу и высокое благородство или, наоборот, подлое коварство сражающихся персонажей.

Близким «родственником» сценического рукопашного боя является демонстрационный рукопашный бой – заранее оговоренный и отрепетированный публичный показ техники той или иной боевой системы, при котором приемы не доводятся до своего критического предела, грозящего травмой. Это как бы эстрадное проявление воинской, полицейской или спортивной системы, не имеющее ее боевых или спортивных задач, как и своих собственных технико-стилистических особенностей, а демонстрирующее особенности одной из трех упомянутых систем. Целью такого показа является ознакомление зрителей с определенной системой рукопашного боя, ее популяризация и пропаганда.

В заключение приходится коснуться еще одного существенного вопроса терминологии боевой техники. Сейчас утвердилась практика недифференцированного наименования болевых приемов. Любой их них перекрывается стандартным термином «рычаг». Нечто похожее уже существовало у нас в тридцатых годах, когда все болевые приемы именовались японским термином «гяку».

Мне кажется, что имеет смысл возвратиться к той терминологической системе, которую создавал В. А. Спиридонов. Он не «сваливал» болевые в одну общую кучу, а классифицировал в зависимости от характера воздействия на сустав.

Чрезмерное сгибание сустава в направлении естественного сгиба он назвал «дожимом». Выкручивание сустава – «вывертом». Перегибание сустава против естественного сгиба получило название «рычаг». При этом, в зависимости от направленности давления на сустав, Виктор Афанасьевич различал «рычаги вверх» и «рычаги вниз».

В отличие от практикуемой ныне, спиридоновская терминология дает максимум информации о болевом приеме, достаточно точно и понятно характеризуя его. В то время как принятая сейчас вполне способна дезориентировать недостаточно знающего читателя. Так, например, под термином «рычаг кисти» могут «скрываться» три совершенно различных болевых приема: рычаг, дожим и выверт кисти, да еще с несколькими своими вариантами. Вот почему я отдаю предпочтение старой спиридоновской терминологии и именно ее использую в настоящей книге.

Рисунки Альбрехта Дюрера из его рукописи, посвященной фехтованию и искусству самозащиты.

Глава 1 Системы, но… не рукопашного боя

ДЛЯ ТОГО, чтобы в XIX веке возникла необходимость создания систем физического воспитания военной направленности и появилась реальная возможность сделать это, потребовалась определенная степень развития двух совершенно разнородных отраслей знания: военно-стратегической и медико-биологической. В течение нескольких столетий они существовали и развивались обособленно, имея свои собственные методы и задачи. И лишь на ближних подступах к позапрошлому веку наглядно обозначилась необходимость их сотрудничества. При этом военный фактор, несомненно, являлся доминирующим, а физически-воспитательный, хотя и приобрел достаточно важное значение, оставался всего лишь служебным, подсобным Наполеоновские войны показали всему миру необходимость и превосходство массовых армий, каких до этого еще не бывало. Но такие армии требовали большого количества здоровых и физически хорошо подготовленных мужчин. Вместе с тем, к тому времени уже не только понимали благотворное влияние физических упражнений, но даже успели создать в этой области кое-какие научные предпосылки.

Если обратить ретроспективный взгляд на конец XIV – начало XV века, то в глаза бросится, как все более развивающееся искусство рукопашного боя начинает выплескиваться на страницы рукописных манускриптов – «кодексов» (сборников, объединяющих описания приемов), а затем и первопечатных книг. Практическая востребованность действенных приемов, от которых зависела жизнь бойца, породила целую библиотеку, весьма солидную и очень интересную. Блестящий парад авторов – таких великолепных мастеров, как Отт, Тальгофер, Ганс Вурм, Фабиан фон Ауэрсвальд, Иохим Мейер и даже сам великий художник Альбрехт Дюрер – продолжался более двух столетий. Но чем более совершенствовалось огнестрельное оружие, чем сильнее возрастала его огневая мощь и скорострельность, тем все меньше внимания уделялось в армиях обучению рукопашному бою. И во второй половине XVII века появляется всего лишь только одна яркая работа – «Искусный борец» голландского мастера Николаса Петтерса. Да и то, посвященная не военному, а спортивно-бытовому рукопашному бою. Казавшийся до тех пор неиссякаемым книжный рог изобилия явно оскудевал.

Постоянное развитие военного дела неумолимо диктовало свои непременные условия, сделав ставку на колонны слаженно марширующих стрелков и все заметнее отодвигая на задний план искусных бойцов-одиночек.

Народные состязательные единоборства тоже приобретали все более мягкий, спортивный характер, устраняя наиболее ценные в боевой схватке приемы, которые угрожали состязающимся повреждениями. Но даже и в таком, более цивилизованном, виде они постоянно подвергались гонению и осуждению как дело богопротивное, как варварское развлечение, простительное лишь простонародью, но никак не человеку образованному и уж особенно «из высшего света».

Европа все стремительнее продвигалась к вершинам промышленной цивилизации и все сильнее отставала от Восточной Азии в области старинных боевых искусств. Европейское мастерство рукопашного боя, стоявшее в XVII столетии столь же высоко, как в той же Японии, утрачивая свою актуальность, все более терялось, вырождалось, размывалось стремительно текущим временем и напрочь забывалось.

В сочетании с пренебрежением к подвижным простонародным забавам может показаться противоречивым и странным тот интерес и внимание к здоровому физическому воспитанию, которые медленно, но неуклонно формировались в европейских странах. Эпоха Возрождения – Ренессанс – действительно стала временем возрождения неукротимого интереса к забытой было и даже проклятой католической церковью великой античной культуре. А в частности, и к богатой греко-римской атлетической практике. Почетная роль принадлежала здесь итальянскому доктору философии и врачу Иеронимо Меркуриарису. Один из образованнейших и передовых людей своего времени, свободно владевших древними языками, он годами работал в богатейших библиотеках Венеции, Вероны, Милана, изучал древнейшие рукописи Византии и дополнял свои книжные изыскания обильными археологическими данными. Его благородным заветным желанием было разгадать все утраченные тайны античного физического воспитания, которое он именовал словом «гимнастика». Снова вдохнуть в него жизнь и подарить своим современникам «это высокое и благородное искусство, ранее процветавшее, а ныне умершее и позабытое».

Книга Меркуриалиса «Об искусстве гимнастики» была опубликована в 1569 году и в течение двух столетий оставалась основным руководством в области физического воспитания для европейских стран. Автор не просто описал античные упражнения, он проанализировал и классифицировал их, сделав самый первый шаг к созданию научно обоснованной системы физического воспитания. Все упражнения были подразделены на несколько соответствующих групп. Военные упражнения оценивались как «необходимые», то есть полезные для общества, но не очень нужные для здоровья. А вот упражнения, полезные для здоровья, Иеронимо считал наиболее важными и называл их «истинными». Разумеется, не мог он пройти мимо весьма популярных в древности борьбы и кулачного боя. Однако рекомендовал не сами кулачные схватки, а лишь своеобразный бой с тенью, так как он не может повлечь нежелательного «чрезмерного напряжения сил».

Рисунок Кристофоро Кориолано из книги Меркуриалиса «Об искусстве гимнастики»

Четыре года спустя «Искусство гимнастики» было в первый, но далеко не в последний раз переиздано. Венецианский художник Кристофоро Кориолано, снабдивший книгу отличными гравюрами, изобразил и два сложных болевых приема в схватке панкратиона на земле.

На протяжении последующих трех столетий в различных европейских странах возникают свои системы, однако любая из них ставила целью только физическое развитие, но отнюдь не воспитание боевых навыков. И если даже в систему включалась борьба, как правило, незамысловатая и «бережливо мягкая», то только в качестве средства физического развития, а не прикладного упражнения.

Одним из наиболее значительных новых направлений стала гимнастическая практика в германских государствах, возглавлявшаяся такими известными специалистами, как Фит (1763-1836) и Гутс-Мутс (1759-1836). Под гимнастикой тогда понимались любые физические упражнения. После сокрушительного разгрома прусской армии под Иеной в 1806 году Гимнастическое движение молодежи стало одной из форм протеста против наполеоновской оккупации. Лидером движения стал ярый националист и пруссаман Фридрих Ян (1778-1852). Слово «гимнастика» он заменил немецким словом «турнкунст» («искусство изворотливости»), а гимнастов стал именовать «турнерами». Ян не только обучал своих воспитанников работе на различных гимнастических снарядах, но и приучал к военному строю, проводил военные игры и устраивал «полувоенные-полутуристические» походы. Подготовка немецкой молодежи к будущей борьбе за национальное освобождение виделась во всем этом столь прозрачно, что однажды Наполеон даже запретил аналогичное движение.

Одним из интересных и значительных моментов в деятельности Яна было, как мне представляется, то, что на службу своим освободительным целям он старался поставить еще и приемы старонемецкой борьбы, базируясь на боевой технике Ауэрсвальда и Дюрера. Тогда, в первых десятилетиях XIX века, немцы имели отличную возможность, возродив свое богатейшее средневековое наследие, создать прикладную борьбу и систему самозащиты, ни в чем не уступающие японским и даже превосходящие их. Но этот поистине уникальный шанс они неосмотрительно и досадно упустили. Ян попытался создать правила борьбы, которые должны были смягчить ее жесткий боевой характер. Но то ли этот специалист гимнастики был не слишком искушен в вопросах единоборства, то ли его турнеры оказались недостаточно сообразительными в отношении богатейших борцовских перспектив. Однако борьба по правилам Яна не только не вдохновила, но, совсем наоборот, решительно отвратила их от этого полезного занятия. Причем такое странное отторжение продолжалось очень долго. И даже уже в начале XX века известный немецкий цирковой борец, чемпион мира и Европы Якоб Кох сетовал «на один весьма важный недостаток немецкой гимнастики, а именно то, что она относится с пренебрежением к борьбе…».

В 1887 году в Берлине произошел случай, довольно редкий в мировой издательской практике: в свет была заново выпущена книга, имевшая уже трехсотпятидесятилетний возраст. За эти три с половиной столетия даже сам немецкий язык успел претерпеть существенные изменения, тем не менее, книга вышла в своем первозданном виде: не только без перевода, но даже и без каких-либо пояснений и комментария. Впрочем, главным в ней был даже не текст, довольно-таки краткий, а отличные гравюры на дереве Лукаса Кранаха Старшего, во всех деталях запечатлевшего все восемьдесят пять приемов из боевого арсенала Фабиана фон Ауэрсвальда. Книга Фабиана, изданная в 1539 году, так и называется – «Искусство борьбы. Восемьдесят пять приемов».

Гравюры на дереве Лукаса Кранаха Старшего иллюстрации к книге Фабиана фон

Ауэрсвальда «Искусство борьбы. Восемьдесят пять приемов»

Каким это ни покажется невероятным, но выпуск этой антикварной «новинки» вполне мог дать необходимый импульс в развитии европейского искусства самозащиты. Ведь английский бокс предлагал только технику ударов кулаками и две-три подножки. Французский бокс был еще не слишком развит и носил чисто локальный характер. Французская борьба уже приобрела условно-спортивный характер и обладала не очень большой прикладной ценностью. А с японскими приемами Европа тогда вообще еще не была знакома. Так что боевая техника неожиданно «воскресшего» средневекового мэтра являлась в те годы наиболее эффективной, хотя и требовала необходимой довольно тщательной доработки.

Расщедрившаяся судьба в лице анонимного издателя-мецената вторично попыталась подарить Германии возможность создания своей собственной отличной спортивно-боевой системы, но недальновидные немецкие спортсмены и на этот раз бездумно и равнодушно прошли мимо этого поистине королевского подарка! На титуле книги меценат начертал: «На пользу и благо всем германским турнерам». Однако же, ни на пользу, ни на благо книга им так и не пошла! Не вдохновила на возрождение замечательного наследия своих предков.

«Турнферейны» – союзы турнеров появлялись и у нас, объединяя, в основном, российских немцев. Поначалу там, как и в частных гимнастических залах, занимались и некоторые русские, но затем, в 1883 году, они создали свое Русское гимнастическое общество, в числе учредителей которого были В.А. Гиляровский и А.П. Чехов. Кроме гимнастики практиковались в Обществе фехтование и борьба.

Однако значительно больше, чем немецкому турнкунсту, в России повезло шведской гимнастике. На Скандинавском полуострове национальную систему, которая, по мнению француза Демени, «обладает всей точностью науки», создал выпускник Лундского университета, известный шведский поэт и искусный фехтовальщик Пер Линг (1776-1839). Опираясь на немецкий опыт, а также практику древних греков и своих предков – викингов, он основал то, что во всем мире стали называть «шведской гимнастикой». Пер выполнял заказ правительства и, главным образом, работал в области военной гимнастики.

Небезынтересно отметить, что через восемьдесят лет после смерти Линга немецкий специалист Дебонне обвинил шведа в том, что тот якобы тайно «позаимствовал свою систему, слово в слово, из древнейших китайских лечебных приемов Тонг-Фу». Впрочем, эти весьма сомнительные и бездоказательные обвинения в любом случае могли касаться только лечебного раздела гимнастики Линга, но никак не военного.

В отличие от немецкой гимнастики, шведской заинтересовался наш генералитет. И в 1838 году император Николай I отдал приказ ввести в гвардейских полках занятия гимнастикой, а для руководства этим новым делом в Петербург был приглашен де Паули. К счастью, этот выпускник шведского гимнастического института Пера Линга успел поработать во Франции под руководством полковника Франциско Амориса. Как ни странно, но именно этот испанец и офицер испанской армии явился основоположником французской гимнастической системы, которая с самого начала получила военно-прикладной характер. В отличие от шведов, французы непрерывно, в течение целой четверти века, провоевали, участвуя в самых больших и кровавых сражениях. Так что понимали кое-что и в рукопашном бое. К тому же, как утверждают, испанско-французский полковник не чуждался и известных суворовских указаний по боевой подготовке войск, вызывавших большой интерес на Западе. Между прочим, уже одно это доказывает, что русская армия, только что разгромившая сильнейшую в мире «всеевропейскую, великую армию Наполеона», еще с суворовских времен располагала собственным ценнейшим опытом боевой подготовки. И вполне могла бы обойтись в обучении своими силами. Только вот взгляды хозяев России испокон веку (да и доныне) устремляются лишь на Запад в полной убежденности, что в своем Отечестве пророков никак быть не может, да и не должно быть.

Впрочем, деятельность де Паули в России нельзя не признать полезной. Свои взгляды он изложил в работе «Военная гимнастика и фехтование на штыках и саблях верхом». Рекруты получали у него хорошую физическую подготовку и навыки преодоления препятствий различными способами. Краткую, но исчерпывающую характеристику его системы дал наш старый специалист, доктор медицины В. Е. Игнатьев: «При военной гимнастике имеет место фехтование и борьба, другими словами, учатся пользоваться своей силой и развивают умение владеть оружием». Творческое мышление в сочетании со смелостью подлинного новатора позволили де Паули поколебать общепринятые, но уже явно устаревшие каноны, отвергнув неоправданно усложненные традиционные шведские методы фехтования на штыках. О своих преобразованиях он сказал так: «Это составляет шесть маневров вместо прежних тридцати или даже пятидесяти, из которых один запутаннее другого». Шведская гимнастика оставила заметный след в русской специальной литературе. Особенно заинтересовался ей и пропагандировал, посвятив описанию этой гимнастики две своих книги, один из учредителей Международного Олимпийского Комитета, представлявший в нем Россию, генерал АД. Бутовский.

Научно доказанная необходимость физического воспитания молодежи породила в позапрошлом веке и еще ряд специальных систем, призванных выполнять эту задачу. Их создатели ставили целью воспитание физически и психически здоровой, гармонично развитой личности, а подобная личность, разумеется, не могла существовать без умения защитить саму себя. И вот в системах физического развития начинают появляться разделы самозащиты. Первой из них, наиболее известной и популярной в России, стала чешская сокольская гимнастика. В то время западными и частично южными славянами все еще повелевали австрийцы, и Сокольское спортивное движение явилось одной из весьма заметных форм протеста против чужеземного владычества. В Австро-Венгерской империи насаждалась немецкая гимнастика «турнер». Вот ей-то чехи и противопоставили свое сокольство. Оно стало славным движением людей, гордившихся своим славянским происхождением и нипочем не желавших променять его на австрийскую чечевичную похлебку. Сокольство способствовало возрождению и развитию чешской культуры и несло национально-освободительные идеи. «Соколы» носили национальные костюмы, вводили в гимнастику движения своих национальных танцев, а кроме обычных гимнастических снарядов использовали еще пики, кии, палицы и цепы, которые когда-то были грозным антирыцарским оружием в руках восставших чешских «таборитов». Называли они друг друга «брат» или «сестра», а обращались только на «ты». И даже само название – «Сокол» символизировало славянское понимание свободы и мужества.

Создана сокольская гимнастика была в шестидесятые годы XIX века. Ее автором, хотя и не единоличным, стал, как это ни странно, не спортсмен, а доктор философии Мирослав Тырш (1832-1884). Задачи своей системы он сформулировал так: «Укрепить и сохранить человеку здоровье, сделать его неуязвимым, дать ему отвагу и хладнокровие, силу и ловкость, проворство, решительность, смелость…». При конструировании своей гимнастики Тырш использовал наиболее удачные элементы других гимнастических систем, но при этом сумел создать достаточно самостоятельную систему, привнеся немало нового, самобытного и оригинального. Так, в наше время ни одно из крупнейших международных состязаний не обходится без того, чтобы на его открытии не демонстрировались массовые гимнастические выступления. А они, как и многое другое, пришли в мировую гимнастику именно из сокольства. Такие выступления, собиравшие до 20 тысяч участников, имели не только чисто зрелищное, но еще воспитательное и политико-пропагандистское значение, позволяя гимнастам ощутить сплоченность и приверженность общей идее. И не случайно Всесокольские слеты, проводившиеся с 1882 года, всегда проходили с огромным успехом и собирали не только чешско-моравских «соколов», но и «соколов» из других славянских стран, в том числе и из России. На одном из таких слетов лучшим – «наибольшим витязем» – был признан знаменитый русский журналист и силач В. А. Гиляровский.

Сокольская гимнастика состояла из четырех отделов, и четвертый, последний, отдел был посвящен «боевым упражнениям». В него входили фехтование эспадроном, рапирой или шпагой, посохом и тростью, которая тогда зачастую дополняла мужской костюм и использование ее в качестве оружия имело прикладной характер в рамках бытовой самозащиты. Кроме того, «соколы» овладевали приемами французской, а иногда и некой древнегреческой борьбы «с хватами за все тело» и французского бокса, который в те годы являлся наиболее эффективным из известных в Европе способов рукопашного боя. Однако у «соколов» это был весьма своеобразный бокс. Тырш признавал нежелательной любую спортивную состязательность. И даже в физкультурной терминологии «спорт» и «гимнастика» существовали тогда в качестве двух противоположных понятий, так как соревнования в сокольской гимнастике не проводились.

И вот, в соответствии с этими Сокольскими принципами, сформировалась своеобразная разновидность французского бокса. Своего рода «бокс с тенью», в котором удары и защиты только разучивались и отрабатывались, но никаких спаррингов – «ассо» – не проводилось. И хотя это избавляло от ушибов, разбитых носов и синяков под глазами, отсутствие непосредственной практики боя, как реального контакта с соперником, снижало ценность получаемых «соколами» боевых навыков, негативно влияло на них.

Впоследствии подобные упражнения стали фигурировать даже в виде самостоятельной дисциплины – «гимнастического бокса». Именно под таким названием выпустил свою книгу тифлисский преподаватель сокольства А. Лукеш. Она явилась единственной работой по данной теме и выходила тремя изданиями, последнее из которых увидело свет в Петрограде в военном 1914 году.

В конце двадцатых годов у нас еще помнили о «гимнастическом боксе», хотя уже едва ли практиковали его. Известный историк спорта и старейший спортивный журналист Б. М. Чесноков привел в своем «Энциклопедическом словаре по физической культуре» (1928 год) следующую дефиницию: «За основу гимнастического бокса взят французский бокс, с его приемами нападения и защиты не только руками, но и ногами. Цель гимнастического бокса – обучить занимающегося всевозможным приемам нанесения ударов противнику, а также способам защиты от ударов, но главная ценность гимнастического бокса – в равномерном физическом развитии, так как при гимнастическом боксе в равной степени упражняются как правой, так и левой рукой, как правой, так и левой ногой».

Российские реформы второй половины XIX века коснулись и физического воспитания учащейся молодежи, правда, только лишь из привилегированных сословий. Новый школьный устав предусматривал введение гимнастики в гимназиях и прогимназиях. Однако же катастрофическая нехватка знающих преподавателей оттянула воплощение этих благих намерений на долгие годы. Те из гимназий, которые располагали достаточными финансовыми средствами, стали приглашать для преподавания чешских специалистов Сокольской гимнастики. Некоторые из них обучали не только гимнастике в полном объеме, но, в частном порядке, и отдельно только французскому боксу, войдя в число пионеров этого боевого вида спорта в России.